(Перейти к опубликованной ранее статье «Жизнь на „раз-два-три“»)

Орден св. Станислава 3-й степени. С мечами

Есть у нас в России несколько музыкальных произведений, отнести которые к явлениям чисто музыкальным можно лишь с очень большой натяжкой — настолько неотрывны они от истории нашей страны, нашего народа в последние сто с лишним лет. Таковы, например, марши «Тоска по Родине» и «Прощание славянки», о которых много и подробно говорилось в нашем журнале. В этом же славном ряду стоит и знаменитый вальс «На сопках Маньчжурии». Вальс-реквием, полный неизбывной грусти, воспоминание о бессмысленных жертвах и о павших героях далёкой уже русско-японской войны, первой большой войны кровавого и безумного XX века.

«Старинный» вальс «На сопках Маньчжурии» — вальс Ильи Алексеевича Шатрова…

«Старинный» вальс «На сопках Маньчжурии» — вальс Ильи Алексеевича Шатрова…В 1944 году, когда делалась эта запись, вальс «На сопках Маньчжурии», как мы видим, уже считался «старинным» — не в смысле времени его написания (этак, пожалуй, и мы теперь, и даже с большим на то основанием, могли бы называть, например, песню «С чего начинается Родина» — старинной русской песней), а словно бы подчёркивая неотрывность этого вальса от нашей истории, его «всегдашность». Фамилия автора на грампластинке не указана, но все мы понимаем, что в данном случае это как раз и является его, автора, наивысшим признанием.

А написал вальс «На сопках Маньчжурии» — вскоре после окончания русско-японской войны, примерно в 1906-м или в 1907-м году — молодой капельмейстер 214-го Мокшанского пехотного полка Илья Алексеевич Шатров. И о нём, и о самом вальсе шёл обстоятельный разговор в большой статье под названием «Жизнь на „раз-два-три“», опубликованной ранее в нашем журнале. Тем из читателей «Солнечного ветра», кто по каким-либо причинам не смог прочитать эту статью, мы настоятельно рекомендуем это сделать, иначе дальнейшее может оказаться не слишком понятным.

Само название этой статьи — «Жизнь на „раз-два-три“» — было выбрано далеко не случайно. Действительно, жизнь Ильи Алексеевича Шатрова, как нам её преподносят биографы, с полной определённостью можно разделить на три чётко различимых периода, в каждом из которых перед нами предстаёт словно бы другой человек.

Первый период начинается в уездном городке Землянске Воронежской губернии, где не было никаких заводов и фабрик и где из четырёх тысяч жителей каждый восьмой принадлежал к «торговому сословию». Именно там в 1879 году, в не очень богатой семье (имевшей, правда, свой небольшой бизнес) и родился Илья Шатров. Именно там он окончил единственное в Землянске уездное трёхклассное училище, где на полсотни учеников приходилось аж 4 учителя (Брокгауз и Ефрон, т. XII, с. 471—472). Семья, как пишут биографы, была музыкальная, так что способного подростка удалось определить во взвод трубачей гусарского лейб-гвардии полка в Варшаве, «где он научился играть на барабане и трубе». Потом, «по ходатайству командира полка», была ещё учёба в Варшавском институте музыки, по окончании которого (в 1900-м году) Илья Шатров выдержал экзамен на звание военного капельмейстера, а затем вернулся в родной Землянск.

Охотно рассказывая обо всём этом, биографы Ильи Шатрова постоянно путаются в датах. Путаются вынужденно. Источником недоразумений стал сам композитор, который на склоне лет неожиданно припомнил, что родился-то он вовсе даже не в 1879-м году, а в 1885-м (именно эта дата обозначена на его надгробии; подробнее о вероятных причинах путаницы можно прочитать в заключительной части статьи «Жизнь на „раз-два-три“»). Соответственно, в 1900 году он был не юношей 21-го года, а подростком 15-ти лет, и в том году он не окончил Варшавский институт музыки, а, наоборот, только лишь приступил там к учёбе.

Особенно охотно и много биографы И. Шатрова пишут о нескольких последующих годах, завершающих первый период жизни композитора. Илья Шатров, капельмейстер 214-го Мокшанского полка, находясь почти всё время на передовых позициях, вместе со своим полком героически участвовал в битвах русско-японской войны и по итогам всех сражений был награждён орденом святого Станислава 3-й степени с мечами.

Особенно охотно и много биографы И. Шатрова пишут о нескольких последующих годах, завершающих первый период жизни композитора. Илья Шатров, капельмейстер 214-го Мокшанского полка, находясь почти всё время на передовых позициях, вместе со своим полком героически участвовал в битвах русско-японской войны и по итогам всех сражений был награждён орденом святого Станислава 3-й степени с мечами.  (Между прочим, этот орден, даром что был он самым распространённым в России и самым-самым последним по значимости среди всех русских орденов, давал, тем не менее, награждённому им право на личное дворянство — т. е. право на дворянство лишь для него самого, но не для его потомков. Как мы увидим ниже, предоставившейся возможностью именоваться пусть даже таким дворянином Илья Шатров, разумеется, воспользовался.) Именно в этот период жизни Илья Шатров сочинил свой знаменитый «старинный вальс», первоначальным названием которого было — «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии». А немного времени спустя он представил публике и другой свой вальс — «Дачные грёзы». Случилось это уже в Самаре, где в середине сентября 1906 года оказался Илья Шатров вместе с 214-м Мокшанским пехотным полком…

(Между прочим, этот орден, даром что был он самым распространённым в России и самым-самым последним по значимости среди всех русских орденов, давал, тем не менее, награждённому им право на личное дворянство — т. е. право на дворянство лишь для него самого, но не для его потомков. Как мы увидим ниже, предоставившейся возможностью именоваться пусть даже таким дворянином Илья Шатров, разумеется, воспользовался.) Именно в этот период жизни Илья Шатров сочинил свой знаменитый «старинный вальс», первоначальным названием которого было — «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии». А немного времени спустя он представил публике и другой свой вальс — «Дачные грёзы». Случилось это уже в Самаре, где в середине сентября 1906 года оказался Илья Шатров вместе с 214-м Мокшанским пехотным полком…

Первый период его жизни, на счёт «раз», закончился у композитора Шатрова, когда ему не исполнилось ещё и тридцати лет — примерно к 1909 году. Третий же период жизни, о котором тоже много и охотно рассказывают биографы, начался для Шатрова 20 лет спустя, уже после пятидесяти. Капельмейстер кавалерийского полка Красной армии в Павлограде (Днепропетровская область), куда он отправился из Самары вместе с молодой женой Антониной Михайловной, потом ещё был оркестр кавалерийского училища в Тамбове, потом — в 1938 году — последовало увольнение из армии по возрасту. Биографы (впрочем, не все) рассказывают, что затем Илья Шатров некоторое время работал в Тамбовском обществе Красного креста и трудился завхозом в школе фабрично-заводского обучения № 1 города Тамбова. Ну, как «некоторое время»… всю войну. Лишь весной 1945 года, когда ему удалось «помолодеть» на целых шесть лет (чуть выше упоминалось об этом), 66-летнему старшему лейтенанту Шатрову удалось всё же вернуться к профессии военного капельмейстера. Но в 1951-м году, в возрасте 72 лет, он по состоянию здоровья был вынужден окончательно уйти в отставку. Весной следующего года Илья Алексеевич Шатров, автор вальса «На сопках Маньчжурии», скончался. Антонина Михайловна Шатрова пережила своего знаменитого мужа почти на четверть века…

Первый период его жизни, на счёт «раз», закончился у композитора Шатрова, когда ему не исполнилось ещё и тридцати лет — примерно к 1909 году. Третий же период жизни, о котором тоже много и охотно рассказывают биографы, начался для Шатрова 20 лет спустя, уже после пятидесяти. Капельмейстер кавалерийского полка Красной армии в Павлограде (Днепропетровская область), куда он отправился из Самары вместе с молодой женой Антониной Михайловной, потом ещё был оркестр кавалерийского училища в Тамбове, потом — в 1938 году — последовало увольнение из армии по возрасту. Биографы (впрочем, не все) рассказывают, что затем Илья Шатров некоторое время работал в Тамбовском обществе Красного креста и трудился завхозом в школе фабрично-заводского обучения № 1 города Тамбова. Ну, как «некоторое время»… всю войну. Лишь весной 1945 года, когда ему удалось «помолодеть» на целых шесть лет (чуть выше упоминалось об этом), 66-летнему старшему лейтенанту Шатрову удалось всё же вернуться к профессии военного капельмейстера. Но в 1951-м году, в возрасте 72 лет, он по состоянию здоровья был вынужден окончательно уйти в отставку. Весной следующего года Илья Алексеевич Шатров, автор вальса «На сопках Маньчжурии», скончался. Антонина Михайловна Шатрова пережила своего знаменитого мужа почти на четверть века…

Два «самарских» десятилетия

Если и о начальном, и о заключительном этапах его жизни биографы Ильи Алексеевича рассказывают нам очень интересно, много и подробно, то о «самарском» периоде, от тридцати до пятидесяти лет — по идее, это ведь лучшие и самые плодотворные годы в жизни любого человека, — те же самые биографы говорят крайне скупо и словно бы скороговоркой.

Например, вот что о двух «самарских» десятилетиях Ильи Шатрова может узнать читатель Википедии, прочитав там о нём биографическую статью:

После революции Шатров вступил в Красную армию, был капельмейстером красной кавалерийской бригады. После окончания Гражданской войны до 1935 года служил в Павлограде.

Как, и это всё?.. Все те 20 лет?..

Да. Это всё. Все 20 лет. Неопытный читатель наверняка сделает отсюда вывод, что Илья Алексеевич стоял у истоков Красной армии: вот как вступил в неё после революции, так и связал с нею всю свою дальнейшую судьбу. Скорее всего, он и революцию-то принял всем сердцем. А что? Как вступил, так и… Нет, герой русско-японской войны Шатров был, пожалуй, завзятым большевиком, вот что!... (И, быть может, даже с дореволюционным стажем.)

Да, но позвольте! Там же и до революции ведь что-то ещё было? Началось там что-то, в августе 1914 года, когда недавнему военному капельмейстеру — орден св. Станислава, да и 3-й степени, да ещё и с мечами! — только-только ведь исполнилось 35 лет (а может, даже и все 29, если с 1885-го?). Так где же отличился в Великую войну недавний герой Мукдена и Гаоляна? В каком полку служил, на какие брустверы выводил он свой оркестр, в какие атаки поднимали воодушевленных солдат его серебряные трубы и боевые марши?..

Да, но позвольте же и ещё раз! Не трубами едиными жив человек. Википедия описывает одну романтическую историю, относящуюся к самому началу «самарского» периода:

Влюбившись в молодую девушку, Александру Шихобалову, Шатров написал вальс «Дачные грёзы», который также стал пользоваться большим успехом. В 1910 году любимая скончалась, полк был расформирован, и в такой тяжёлой обстановке Шатров написал новое сочинение «Осень настала» на слова Я. Пригожего. […]

Да что там Википедия! Буквально все биографы повествуют о трагической любви Ильи Шатрова и молодой девушки Александры Шихобаловой, о «недолгом счастье влюблённых», о тяжёлой депрессии, постигшей композитора после безвременной кончины его Шурочки:

Приехав в Самару, Илья Шатров познакомится с Александрой Шихобаловой, весёлой, хорошо играющей на фортепьяно купеческой дочерью, окончившей гимназию. Они часто встречались на даче родителей Шуры. […] Влюблённый И. Шатров создает новый вальс — «Дачные грёзы». […]

Но счастье влюблённых было недолгим. Александра тяжело заболела и скончалась. Похоронена в Самаре. Эта смерть потрясла И. Шатрова. Он тяжело переживал потерю. Чувства композитора выразились в музыке вальса «Осень настала», посвящённого памяти Шуры, рано ушедшей из жизни.

Это была статья Александра Рябцова «К 135-летию со дня рождения Ильи Алексеевича Шатрова». И о том же самом, только ещё красивее, написано и в статье «Судьба капельмейстера», опубликованной в «Российской газете» 14 марта 2003 года:

Его [вальса «Дачные грёзы» — В. А.] тема была навеяна любовным увлечением автора семнадцатилетней Александрой Шихобаловой, девушкой из семьи богатых самарских купцов. […]

1910 год выдался для Ильи Алексеевича Шатрова тяжёлым, полным драматических событий. […] Скоропостижно в совсем юном возрасте умерла горячо любимая Саша. Романтические надежды, светлые мечты о будущем рушились одна за другой. Трагическое душевное состояние композитора вылилось в создание философски-грустного произведения «Осень настала» на слова поэта Я. Пригожего.

Вот это любовь… Да что там говорить! Даже и двадцать лет спустя горячо любимая Саша всё никак не отпускала композитора Илью Шатрова. Упомянутый выше Александр Рябцов продолжает (соответствующая главка его статьи имеет красноречивый подзаголовок — «Создание семьи»):

В это время [в 1929 году — В. А.] в Самаре он встретился с Тоней Кузнецовой, которая в прошлом была подругой Шуры Шихобаловой. Через некоторое время Илья Алексеевич и Антонина Михайловна решили расписаться и создали семью.

Илья Шатров с обручальным кольцом. Может быть, единственное его фото

Илья Шатров с обручальным кольцом. Может быть, единственное его фотов начале «самарского» периода жизни

Нет, вы только подумайте! Романтические надежды, светлые мечты о будущем — всё это рухнуло когда-то, в один миг всё это рухнуло!.. Создать семью только лишь в 50 лет, да и то… уж не потому ли, что Антонина Михайловна была в своё время подругой его горячо любимой и незабвенной Шурочки!..

«Житие мое»… В современном русском языке у слова «житие» есть два синонима: просто «жизнь» и — «жизнеописание, биография». Оба синонима неизменно сопровождаются в словарях пометкой «устаревшее».

Современный смысл слова «житие» растолковывает «Большой толковый словарь русского языка»:

Жизнеописание какого-л. святого, подвижника

и т. п.; их жизнь и деяния.

Жития святых. Ж. Феодосия Печерского.

«А также Житие Ильи Шатрова», — меланхолично могли бы добавить и мы с вами. Потому что нельзя рассуждать о «новизне» романса «Осень настала», ни разу не прослушав ни его, ни вальс «Дачные грёзы». Потому что нельзя составлять биографию, опираясь на домыслы, а не на документы. Потому что нельзя в жизнеописании старательно обходить молчанием «жизнь и деяния» за целых двадцать лет — и ведь каких лет! Безмятежно-предгрозовые десятые, Первая мировая война, две революции подряд, террор и разруха, Гражданская война, двадцатые годы…

Не стоял Илья Алексеевич Шатров у истоков Красной армии — напротив, он постарался было забыть про всякие армии вообще, даже в период величайших войн и революций. Не был он никаким заядлым большевиком — напротив, он постарался было максимально вписаться в безвозвратно ускользавшую довоенную красивую жизнь, и можно лишь догадываться, с какими чувствами он встретил крушение старого мира. И не был он никаким старым холостяком аж до пятидесяти лет — напротив, он создал семью, настоящую семью, гораздо, гораздо раньше.

Некоторые биографы об этом «создании семьи» упоминают. Буквально одной строчкой:

«В 1907 году Илья Шатров женился на матери своей умершей любимой [имеется в виду молоденькая Александра Шихобалова — В. А.] — на купеческой вдове Е. П. Шихобаловой.» (Самарский краеведческий сайт)

«В 1907 г. И. А. Шатров женился на матери своей умершей любимой [Шурочки Шихобаловой — В. А.] — вдове Е. П. Шихобаловой.» («Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2009»)

«После её [то есть «юной купеческой дочери Шуры Шихобаловой» — В. А.] смерти в 1907 году он женился на матери невесты вдове Е. П. Шихобаловой.» («Военно-исторический журнал», 1992, №10)

На момент написания статьи «Жизнь на „раз-два-три“» ничего другого ни о той семейной жизни Ильи Шатрова, ни о Шурочке Шихобаловой, ни о самой «вдове Е. П. Шихобаловой» — известно не было. А если добавить к этому невероятную чехарду с датами, царившую (и царящую даже и теперь) в жизнеописаниях Ильи Шатрова, — например, согласно авторам Википедии, Александра Шихобалова умерла в 1910 году, тогда как, по другим источникам, уже в 1907 году Шатров женился на её матери, и событие это случилось уже после скоропостижной кончины Шурочки, — то было совершенно ясно, что слепо доверять даже этим скупым сообщениям было нельзя. Сводить концы с концами предстояло практически с нуля.

«Вдова Е. П. Шихобалова»

Для начала нужно было просто отыскать «вдову Е. П. Шихобалову» среди многочисленных представителей знаменитого самарского купеческого рода Шихобаловых. Отправной точкой поисков послужила фраза, которая промелькнула среди подробного описания архитектурных достопримечательностей самарской улицы Венцека, бывшей Заводской. В рассказе об одном из особняков семейства Шихобаловых там приводится такая любопытная подробность (источник):

Владельцы — младшие представители богатейшей в Самаре купеческой династии Шихобаловых, четыре брата. Видимо, по их вкусу и внесены в пластику фасада здания элементы барокко. Более Шихобаловы-младшие ничем не запомнились в истории города. Вот только вдова одного из них вышла впоследствии замуж за военного капельмейстера Шатрова — автора знаменитого вальса «На сопках Маньчжурии».

Четыре брата, младшие представители династии Шихобаловых… Что ж, подходящие «четыре брата» у Шихобаловых есть, причём два из них — Павел Иванович Шихобалов и Пётр Иванович — довольно известны: и в деловой, и в политической, и в культурной жизни Самары начала прошлого века они играли весьма значительную роль. Вот что о тех «четырёх братьях» написано в 4-м томе «Историко-культурной энциклопедии Самарского края» («Персоналии Со — Я: дополнения А — Л». — Самара, Самар. Дом печати, 1995; с. 236):

И сразу возник закономерный вопрос: а мог ли кто-нибудь из этих братьев оставить вдовой некую неизвестную нам «Е. П. Шихобалову»?.. И не когда-либо, а как раз ко времени приезда Ильи Шатрова в Самару или вскоре после этого приезда (напоминаю, что капельмейстер Шатров, вместе со своим Мокшанским полком, оказался в Самаре в сентябре 1906 года). Даты жизни трёх братьев из четырёх хорошо известны. Старший, Николай Иванович Шихобалов, хоть и умер он в 1898 году, но женат был на Елизавете Максимовне: «Е. М.» получается, а не «Е. П.». О младших братьях — тоже купцах 1-й гильдии и почётных потомственных гражданах — известно из многочисленных источников, что один из них (Павел Иванович Шихобалов) умер в 1929 году, а другой (Пётр Иванович Шихобалов) — в 1932 году.

Вывод: все три брата, Николай, Павел и Пётр, нам в наших хлопотах не подходят. А Иван?..

Иван: «Иван (1866 — ?), женат на Авдотье Павловне (1871 — ?)». Вместо года смерти Ивана Ивановича Шихобалова стоит знак вопроса, и в данном случае это оставляет надежду.

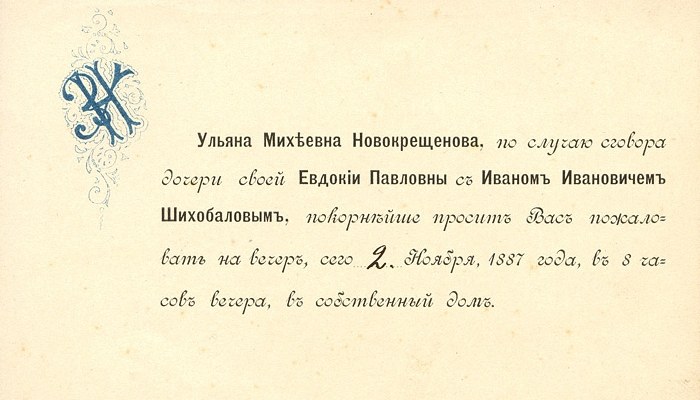

Авдотья Павловна Шихобалова… Что ж, ведь «Авдотья» — это всего лишь просторечная форма имени «Евдокия». Девичью фамилию Авдотьи-Евдокии Павловны удалось установить благодаря вот этому документу, сохранившемуся в фондах Самарского историко-краеведческого музея — извещению о помолвке Ивана Ивановича и Евдокии Павловны:

Извещение датировано ноябрём 1887 года. Если вскоре Евдокия Новокрещенова стала женой Ивана Шихобалова, то их возможной дочери в 1906 году вполне могло бы быть 17 лет. По арифметике вроде бы всё сходится. Так неужели Евдокия Павловна Новокрещенова — это и есть та самая пресловутая «Е. П. Шихобалова», будущая жена Ильи Шатрова?..

Собственно, все эти соображения и были изложены в статье «Жизнь на „раз-два-три“». Там же было подчёркнуто, что, оставаясь весьма правдоподобным, проведённое отождествление реально существовавшей Евдокии Павловны, жены Ивана Ивановича Шихобалова, с той самой «вдовой Е. П. Шихобаловой» из биографии Ильи Шатрова — это отождествление не является чем-то совершенно бесспорным. Для подтверждения требовались прямые доказательства: метрики, записи в церковных книгах, газетные вырезки, какие-то другие документы и так далее.

Уже после опубликования статьи «Жизнь на „раз-два-три“» нашей читательнице из Самары Светлане Цапаевой, знатоку и большому любителю самарской старины, удалось обнаружить и некоторые документальные подтверждения: записи о смерти — Ивана Шихобалова в ноябре 1906 года и его дочери Александры в декабре 1907 года (здесь и далее все дореволюционные даты приводятся по старому стилю).

Главное, что начало было положено. К настоящему времени поиски в самарских архивах позволили обнаружить документы, полностью подтвержающие выдвинутые в статье «Жизнь на „раз-два-три“» предположения. Теперь можно с уверенностью утверждать, что та самая «вдова Е. П. Шихобалова», ставшая потом женой Ильи Шатрова, — найдена. О ней, о её жизни и судьбе мы теперь можем рассказать достаточно многое. Родилась она 17 февраля 1871 года, в Самаре, в богатой купеческой семье Новокрещеновых. Вот фрагмент записи из метрической книги:

Запись о рождении Евдокии Павловны Новокрещеновой. Метрическая книга Кафедрального собора за 1871 год.

Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 82 (листы 18об и 19)

Несколько слов о структуре подобных записей, потому что увидим мы их ещё немало. Где-то вверху листа написано название месяца — в данном случае это февраль. «35» — это порядковый номер записи, «17» — это дата рождения (то есть, получается, 17 февраля), а «20» — дата крещения (20 февраля). В следующей графе написано имя ребёнка — Евдокия. Далее идут сведения о родителях: самарский купеческий сын Павел Григорьев (это отчество — Григорьевич) Новокрещенов и законная жена его Иулиания Михеева — помните? это та самая Ульяна Михеевна Новокрещенова, которая много лет спустя, как мы знаем, известит о помолвке своей дочери Евдокии… Наконец, в последней здесь графе указаны сведения о «восприемниках», то есть о крёстном отце и крёстной матери маленькой Евдокии.

Запись о браке Ивана Шихобалова и Евдокии Новокрещеновой. Ноябрь 1887 года:

Запись о браке Евдокии Новокрещеновой и Ивана Шихобалова. Метрическая книга Троицкой церкви за 1887 год.

Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 457 (листы 172об и 173)

Свадьба состоялась 8 ноября, в воскресенье. (Менее чем через неделю после помолвки — столь небольшой перерыв, между прочим, вполне соответствовал традициям того времени.) В брак вступили: «самарского потомственного почётного гражданина, первой гильдии купца внук Иоанн Иоаннов Шихобалов, православный, первым браком» и «дочь умершего самарского купца Павла Григорьева Новокрещенова Евдокия Павлова, православная, первым браком». И указан возраст молодожёнов: Ивану на тот момент было 20 лет, а его жене Евдокии — всего 16 лет…

Да, ей было тогда всего 16 лет. Её первый ребёнок — та самая Шурочка Шихобалова, великая любовь композитора Шатрова, вдохновительница его вальса «Дачные грёзы» и, быть может, романса «Осень настала» на слова Я. Пригожего — та самая Александра Шихобалова родилась два года спустя.

Вот метрическая запись о рождении Шурочки Шихобаловой. Февраль 1890 года:

Запись о рождении Александры Ивановны Шихобаловой. Метрическая книга Троицкой церкви за 1890 год.

Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 460 (листы 19об и 20)

Все записи здесь очень разборчивы и нам понятны, не правда ли?.. Александра Шихобалова, дочь Ивана Ивановича Шихобалова, самарского потомственного почётного гражданина и купца первой гильдии, а также ещё и «купеческого брата», и законной жены его Евдокии Павловны, оба родителя православные, родилась 2 февраля 1890 года — всего через полмесяца, 17 февраля, её счастливой матери исполнится 19 лет… А кто же у Шурочки был в «восприемниках»? Крёстный отец: Павел Иванович Шихобалов, родной брат Ивана Шихобалова, будущий самарский меценат. Крёстная мать: Антонина Павловна Неклютина. В статье «Жизнь на „раз-два-три“» немного о ней рассказывалось: это старшая сестра Евдокии Павловны, вышедшая замуж двумя годами ранее Евдокии и спустя всего десять лет после этого, в 1896 году, ставшая вдовой. Её свёкром был знаменитый самарский «мэр» Н. Г. Неклютин. Её деверем был Константин Неклютин, который много-много лет спустя, в 1918 году, обещал (в шутку, ясное дело) спустить антибольшевистское социалистическое правительство КОМУЧа в яму — вслед за большевиками. Вот такие были потом у Евдокии Павловны родственные связи… Но это так, к слову.

А вот теперь — неожиданность. Знакомясь в своё время с многочисленными биографиями Ильи Шатрова, я почему-то был уверен, что никаких других детей, кроме безвременно ушедшей Шурочки, у «вдовы Е. П. Шихобаловой» не было. Метрическая запись за апрель-май 1892 года:

Запись о рождении Владимира Ивановича Шихобалова. Метрическая книга Троицкой церкви за 1892 год.

Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 462 (листы 50об и 51)

Прошло два года после рождения дочери Александры, и вот 30 апреля 1892 года в семье Ивана Ивановича и Евдокии Павловны Шихобаловых появился сын, которому дали имя Владимир. Запись под номером 96 о его рождении была сделана, скорее всего, 3 мая — в тот день маленького Володю Шихобалова крестили. Его крёстной матерью стала Вера Лаврентьевна Шихобалова, в девичестве Аржанова, — тоже очень известная в Самаре женщина, супруга много раз упомянутого выше Павла Ивановича Шихобалова.

Вероятно, в семье Шихобаловых Володя был первенцем долгожданным. Увы, ему не суждено было стать наследником своего отца и крепкой опорой матери… Июнь того же 1892 года:

Запись о смерти Владимира Шихобалова. Метрическая книга Троицкой церкви за июнь 1892 года.

Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 462 (листы 201об и 202)

И полутора месяцев не прошло ещё после той радостной записи о рождении и о крещении Владимира Шихобалова, как в той же самой метрической книге Троицкой церкви, только в другом её разделе, появилась краткая и скорбная запись о его смерти. Он умер 6 июня 1892 года, а уже на другой день маленького Володю похоронили…

Метрическая книга Троицкой церкви за 1895 год. И опять февраль:

Запись о рождении Павла Ивановича Шихобалова. Метрическая книга Троицкой церкви за февраль 1895 года.

Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 465 (листы 17об и 18)

Должно быть, в семье Евдокии и Ивана Шихобаловых это был самый радостный февраль, а уж про пятилетнюю Шурочку, их единственную дочь, и говорить нечего: словно специально, прямо ко дню рождения, мама подарила ей маленького братика. Уже назавтра, в день рождения Александры, малыша крестили — уверен, что в тот день в храме была вся их семья, включая маленькую Сашеньку. Да и только ли их семья? Мальчика назвали Павлом, Павлом Ивановичем — да разве ж мог в тот день его полный тёзка, другой Павел Иванович Шихобалов, отказаться от чести и удовольствия стать крёстным отцом малыша!.. Графа о «восприемниках» на скане не отображена, но вы можете поверить мне на слово.

Зато на скане видны пометки, сделанные совсем другой рукой и гораздо позже: «высл. почтой 9 <или 19 ?> / X-36 г.» и «высл. г. Львов 19 / IV 52 <или 32 ?>». Обратите на них внимание. Они означают, что Павел Шихобалов, сын Евдокии Павловны, отнюдь не умер во младенчестве…

Впрочем, как и другой её сын, Николай. Апрель 1900 года:

Запись о рождении Николая Ивановича Шихобалова. Метрическая книга Троицкой церкви за апрель 1900 года.

Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 470 (листы 56об и 57)

Апрель 1900 года. В семье Ивана Ивановича и Евдокии Павловны подрастают двое детей: дочь Александра (ей уже 10 лет) и сын Павел (а этому сорванцу — уже 5). И вот 25 апреля в семье появляется ещё один мальчик — Николай. Его матери, Евдокии, исполнилось 29 лет, и это уже четвёртые её роды. Крёстным отцом Николая стал Пётр Иванович Шихобалов, самый младший из четырёх братьев, четырёх «Ивановичей». Впрочем, теперь их осталось уже трое: не прошло ещё и двух лет, как скончался самый старший из них, Николай Иванович (видимо, ребёнок и назван-то был в его честь). Крёстной матерью новорождённого Николая (к слову сказать, и его братика Павла тоже) стала Елена Максимовна Шихобалова, вдова Николая Ивановича (именно Елена, а не Елизавета Максимовна, как указано на приведённой выше вырезке из «Историко-культурной энциклопедии Самарского края»; между прочим, после смерти мужа Елена Максимовна часто проживала в Петербурге — возьмём и это себе на заметку)…

Слева от записи едва различима пометка о том, что копия метрики была выдана в марте 1922 года. Это означает, видимо, что в 1922 году Николай, пасынок Ильи Шатрова, был ещё жив.

Листаем книги дальше. Метрическая книга Троицкой церкви за 1901 год. Сентябрь-октябрь:

Запись о рождении Людмилы Ивановны Шихобаловой. Метрическая книга Троицкой церкви за 1901 год.

Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 471 (листы 128об и 129)

Со времени рождения Николая прошло чуть менее полутора лет. Столь краткого перерыва между родами у Евдокии Павловны не было ранее никогда. И вот 29 сентября 1901 года в семье Шихобаловых, на радость Александре и Павлику, а быть может, уже и Николаю, появляется новый ребёнок. Девочка, которая получила имя Людмилла — именно так, с удвоенным «л». И кто же, как вы думаете, стал её «восприемниками»? Да всё те же, всё знакомые нам лица: самарский меценат и коллекционер Павел Иванович Шихобалов и вдова старшего брата большой семьи «Ивановичей» — всё та же Елена Максимовна…

Александра и Павлик радовались сестрёнке недолго. Апрель 1902 года:

Запись о смерти Людмилы Шихобаловой. Метрическая книга Троицкой церкви за апрель 1902 года.

Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 472 (листы 273об и 274)

Людмилла прожила неполные семь месяцев (собственно, так и написано в графе о возрасте) и умерла «от острого воспаления кишок» — кто его знает, что понимал под этим некий доктор Гуревич, констатировавший её смерть… Девочка умерла 19 апреля 1902 года, а уже 20 апреля Людмиллу похоронили.

А время неумолимо шло и шло себе вперёд. В марте 1903 года молодой капельмейстер Илья Шатров принял на себя руководство военным оркестром. Потом где-то там, далеко, отгремела и закончилась русско-японская война, и героический Мокшанский полк уже начинал потихоньку свой долгий путь в Самару. Наступил новый, 1906-й, год. Январь:

Запись о рождении Нины Ивановны Шихобаловой. Метрическая книга Троицкой церкви за январь 1906 года.

Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 476 (листы 11об и 12)

Для семьи Шихобаловых 1906 год начался со счастливого события: 14 января, за месяц до своего 35-летия, Евдокия Павловна родила дочь Нину. Представляю, как счастлива была и 16-летняя Шурочка Шихобалова: ещё бы, ей ведь разрешили стать для своей маленькой сестрёнки крёстной матерью!.. Представляю, как радовалась и сама Евдокия Павловна, глядя на свою вдруг повзрослевшую дочь-гимназистку…

Для семьи Шихобаловых 1906 год начался с очень счастливого события, а продолжился и закончился тот год очень плохо. Метрическая книга Покровской церкви за 1906 год. Август:

Запись о смерти Нины Шихобаловой. Метрическая книга Покровской церкви за август 1906 года.

Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 404 (листы 230об и 231)

Маленькая Нина, последний ребёнок Ивана и Евдокии Шихобаловых, скончалась на исходе лета, 12 августа 1906 года. В отличие от двух других умерших детей, Владимира и Людмиллы, которых похоронили на следующий же день после их смерти, прощание с Ниной продолжалось три дня, и отпевали её уже не в Троицкой церкви, а в Покровском соборе, рядом с которым находилась фамильная усыпальница Шихобаловых. Несомненно, Евдокия тяжело перенесла потерю маленькой дочери. Но главные испытания ждали её впереди…

А через месяц, в середине сентября, Илья Шатров добрался до Самары. Ещё через два месяца наступил ноябрь. Метрическая книга Покровской церкви за 1906 год. Ноябрь:

Запись о смерти Ивана Ивановича Шихобалова. Метрическая книга Покровской церкви за ноябрь 1906 года.

Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 404 (листы 249об и 250)

Евдокия Павловна Шихобалова стала вдовой 14 ноября 1906 года, в неполные 36 лет. Её муж Иван, 39-ти лет, скончался не в Самаре, а в столичном Санкт-Петербурге — как написано во врачебном заключении, «от паралича жирно-перерождённого сердца».

Потомственный почётный гражданин Иван Иванов Шихобалов 39 <лет>

Протоиерей Николай Русанов

Диакон Пётр Петровский

Похороны Ивана Шихобалова состоялись через неделю после смерти, 21 ноября. Очевидно, что много времени заняла перевозка тела из Санкт-Петербурга в Самару. Как явствует из записи, фрагмент которой показан выше, похоронен Иван был в семейном склепе Шихобаловых…

Наступавшие рождественские праздники едва ли радовали Евдокию Шихобалову. Начавшись столь счастливо, 1906 год заканчивался для неё трагически. За короткий срок она потеряла маленькую дочь и мужа, рядом с которым прожила ровно 19 лет. На её попечении остались трое детей: почти 17-летняя Александра, Павел, неполных 12-ти лет, и 6-летний Николай.…

Но в наступавшем году судьба готовила ей новые испытания. Метрическая книга Покровской церкви за 1907 год. Декабрь:

Запись о смерти Александры Шихобаловой. Метрическая книга Покровской церкви за декабрь 1907 года.

Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 405 (листы 247об и 248)

Александра Шихобалова — согласно принятому ныне Житию Ильи Шатрова, якобы его «возлюбленная», «горячо любимая» или даже «невеста» — умерла 16 декабря 1907 года (а вовсе не в 1910 году, как уверяют нас авторы Википедии):

Умершего потомственного почётного гражданина Ивана Иванова Шихобалова дочь Александра ..... 17 л.

Протоиерей Николай Русанов

Диакон Пётр Петровский

Ровно через неделю, 23 декабря, как раз под Рождество, Евдокия Шихобалова похоронила свою Александру в семейном склепе при Покровской церкви — там же, где совсем недавно похоронила она мужа Ивана и маленькую дочь Нину, сестрёнку и крестницу Шурочки.

Покровская церковь в Самаре. Вдали, за деревом, видна часовня семьи Шихобаловых

На этой фотографии, доступной на сайте Г. В. Бичурова, мы видим Покровский собор таким, каким он был приблизительно в 1910 году — спустя пару лет после смерти Александры. Именно здесь все они и лежат: Иван Шихобалов и две его дочери, первая и последняя…

После революции часовня семьи Шихобаловых была разрушена. В конце 1991 года, во время проведения земляных работ на той самой улице, что показана на фотографии, строители наткнулись на свод фамильного склепа Шихобаловых и слегка повредили его. Те из останков, которые оказались в раскопе, были перезахоронены в Покровском соборе — торжественно, с совершением полного чина погребения.

Валентин Антонов, октябрь – ноябрь 2014 года