Давным-давно, в 30-е годы прошлого века, имя этого молодого аккордеониста было хорошо известно не только в его родной Финляндии, но и во всей Европе. Хотя Вильо Вестеринену (Viljo Vesterinen) было тогда всего лишь около тридцати лет, но он уже много раз побеждал в скандинавских конкурсах и даже удостоился неофициального звания «король аккордеона». Пик его творчества пришёлся именно на 30-е годы — чрезмерное увлечение алкоголем загубило его дальнейшую профессиональную карьеру и привело спустя годы к преждевременной смерти. Но, повторяю, в 30-е годы виртуозное владение инструментом снискало Вестеринену вполне заслуженную славу, и грампластинки с его записями выпускались огромными тиражами.

Совсем недавно мне довелось прослушать две его грамзаписи того периода времени. Две записи, два старинных вальса, чем-то неуловимым похожие друг на друга… Благородная грусть и сдержанность разительно отличают их от изящных, лёгких, искрящихся вальсовых мелодий Центральной Европы. Один из них легко угадывается уже по первому же слову его финского названия: «Mandshurian kukkuloilla» — это, конечно же, наш знаменитый вальс «На сопках Маньчжурии», написанный Ильёй Шатровым в 1906 году (пластинка Odeon А 228331, запись 1935 года). Другой же вальс был записан Вильо Вестериненом в 1938 году (пластинка Odeon А 228484), и распознать этот вальс по его финскому наименованию «Kun kesä on mennyt» («Когда кончилось лето») — лично для меня оказалось бы задачей очень даже не простой:

Вильо Вестеринен в сопровождении оркестра Вильо Вестеринен в сопровождении оркестраисполняет «Mandshurian kukkuloilla» |  Вальс «Kun kesä on mennyt» в исполнении Вальс «Kun kesä on mennyt» в исполненииВильо Вестеринена и оркестра Dallapé |

Так что же это такое, «Kun kesä on mennyt»?.. Имя композитора на этикетке грампластинки не указано, но автора этого красивого вальса можно без труда отыскать в каталогах грамзаписей: Schatrow J. A. Как, и это, выходит, тоже Шатров Илья Алексеевич? А что же это за вальс такой есть у Шатрова? И что мы вообще знаем об этом человеке?..

В двадцать шесть лет — коллежский регистратор

Это только лишь в детстве кажется, что о знаменитых людях и об их знаменитых творениях мы знаем всё или уж, если чего и не знаем, так это какие-нибудь сущие мелочи. С возрастом начинаешь с удивлением осознавать, что эти наши знания весьма приблизительны и имеют, так сказать, статистический характер: кого больше, те и «более правы». Причём, это ведь относится не к какой-то там «ерунде», а к самым выдающимся произведениям, сыгравшим в жизни нашей страны огромную роль. Например, мы и понятия не имеем, кто написал великий марш «Тоска по родине», под звуки которого уходили на фронт солдаты Первой мировой войны. До сих пор не утихают споры о том, когда появилось первое издание знаменитого авиамарша «Всё выше». Или, скажем, все мы уверены в том, что «Прощание славянки» Василия Агапкина, этот «марш тысячелетия», уже в годы Первой мировой войны пользовался громадной популярностью, но при этом не можем отыскать хотя бы малюсенького клочка его нотного текста того времени, да пусть бы даже и каких-либо упоминаний о его тогдашних многочисленных нотных изданиях или грамзаписях — а как же иначе он мог распространяться и по полковым оркестрам, и в тыловой публике, завоёвывая свою «громадную популярность»?.. Из уст в уста, что ли?..

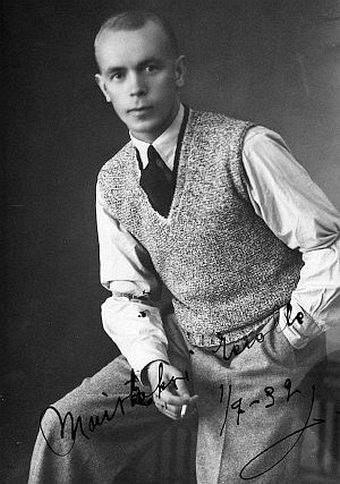

Вот взгляните: сколько лет Илье Шатрову на снимке справа, датированном ведь совершенно однозначно: Порт-Артур, 1905 год?.. Cколько ему лет — 26 или же только 20?.. Если 26, то напрасно в 2005 году отмечали в Тамбове 120-летний юбилей автора вальса «На сопках Маньчжурии»: спустя всего четыре года нужно было бы отмечать уже 130-летний юбилей. Если же на снимке справа представлен 20-летний юноша, то не очень понятно, почему предыдущие юбилейные публикации, к 100-летию со дня рождения, делались в 1979 году…

Вот взгляните: сколько лет Илье Шатрову на снимке справа, датированном ведь совершенно однозначно: Порт-Артур, 1905 год?.. Cколько ему лет — 26 или же только 20?.. Если 26, то напрасно в 2005 году отмечали в Тамбове 120-летний юбилей автора вальса «На сопках Маньчжурии»: спустя всего четыре года нужно было бы отмечать уже 130-летний юбилей. Если же на снимке справа представлен 20-летний юноша, то не очень понятно, почему предыдущие юбилейные публикации, к 100-летию со дня рождения, делались в 1979 году…

Вопреки тому, что написано на могильном камне композитора, на этом снимке, сделанном в Порт-Артуре, Илье Шатрову всё же не 20, а 26 лет. Позади у него было не очень счастливое детство (ещё подростком он потерял отца) и Варшавский музыкальный институт, который Илья окончил в 1900 году. В Порт-Артуре он оказался в качестве капельмейстера 214-го Мокшанского пехотного полка. Солдаты и офицеры Мокшанского полка, и служивший по вольному найму Шатров вместе с ними, приняли участие в самых страшных и кровопролитных сражениях русско-японской войны. Потери в полку были громадными: к концу боёв его численность составляла менее двадцати процентов от первоначальной. Вне всякого сомнения, всё увиденное и пережитое на той войне оказало на молодого музыканта огромное влияние и наложило отпечаток на всю его дальнейшую жизнь…

Капельмейстеры в русской армии, как правило, не являлись военнослужащими, а проходили, так сказать, «по статской части». Воодушевляя солдат, музыканты часто оказывались в самых опасных местах боя и проявляли самый настоящий героизм, но и награды, и классные чины доставались им в самую последнюю очередь. Героизм героизмом, но на какой-нибудь орден нечиновные военные музыканты рассчитывать просто не могли — в лучшем случае, на медаль. Тем более примечательно, что в январе 1906 года Илья Шатров свой заслуженный орден всё же получил: орден св. Станислава 3-й степени с мечами — «за разновременные отличия против японцев». Правда, само это награждение смогло состояться только лишь после того, как Шатрова произвели в низший, 14-й, классный чин Табели о рангах, чин коллежского регистратора. Если помните, коллежским регистратором был гоголевский Хлестаков: «Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой!» — так отзывался о нём его слуга Осип.

Теперь гражданские погоны Ильи Шатрова могла украсить одна маленькая звёздочка. Вроде как прапорщик, вроде как офицер. Но именно что «вроде»…

«Колоссальный успѣхъ!!!»

Летом того же 1906 года, всё ещё находясь под свежим и неизгладимым впечатлением от недавней маньчжурской мясорубки, новоиспечённый «елистратишка» создаёт первый вариант своего бессмертного вальса, полного такой неизбывной печали. Окончательно новый вальс будет дописан им уже в Самаре, куда Мокшанский полк перевели в сентябре 1906 года.

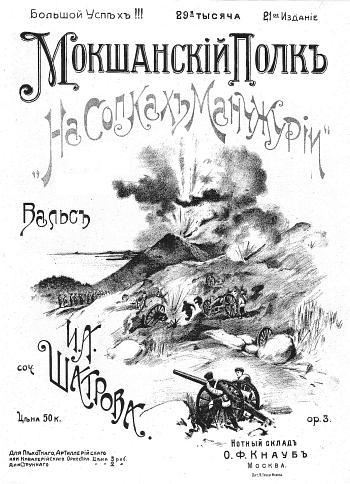

Изначально у вальса было другое, длинное название — «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии». Именно под этим названием вальс был вскоре впервые издан, именно под этим названием он стремительно приобрёл небывалую популярность.

По-видимому, большую роль в судьбе вальса сыграло самарское знакомство Ильи Шатрова с педагогом и композитором Оскаром Кнаубом, владельцем нотного магазина. Не исключено, что именно Кнауб, который к своим 40 годам имел уже значительный опыт в сочинении вальсов, оказал Шатрову определённую помощь в завершении его работы над «Маньчжурскими сопками». А когда в 1908 году Кнауб переехал в Москву и занялся нотоиздательством там, то основной поток многочисленных переизданий вальса Шатрова пошёл именно через него.

По-видимому, большую роль в судьбе вальса сыграло самарское знакомство Ильи Шатрова с педагогом и композитором Оскаром Кнаубом, владельцем нотного магазина. Не исключено, что именно Кнауб, который к своим 40 годам имел уже значительный опыт в сочинении вальсов, оказал Шатрову определённую помощь в завершении его работы над «Маньчжурскими сопками». А когда в 1908 году Кнауб переехал в Москву и занялся нотоиздательством там, то основной поток многочисленных переизданий вальса Шатрова пошёл именно через него.

Так, в фондах Российской государственной библиотеки, «Ленинки», хранятся далеко не все «кнаубовские» издания «Маньчжурских сопок», но список того даже, что в библиотеке имеется, — он, право, впечатляет. «29-я тысяча, 21-е издание», «31-я тысяча, 22-е издание», «47-я тысяча, 42-е издание», «50-я тысяча, 48-е издание», «66-я тысяча, 47-е издание», «100-я тысяча», «101-я тысяча», «106-я тысяча» — читаем мы на титульных листах.

И неизменные приписки: «Большой успех!!!», «Колоссальный успех!!!» и тому подобное.

То «кнаубовское» издание, которое мы здесь условно именуем «100-я тысяча», — это переложение вальса Шатрова для пения, выполненное Яковом Пригожим, автором огромного количества всевозможных песен и романсов. Вообще, существуют и гораздо более известные тексты, положенные на музыку «Маньчжурских сопок». Стихотворный текст Я. Ф. Пригожего нам интересен как раз тем, что он в настоящее время практически неизвестен:

Наш час настал!

Мы залегли в горах.

Не прекращал пальбы наш враг,

Град пуль нас осыпал.

В гости зовём:

Враги, скорее к нам!

Здесь мы найдём подарок вам,

Мы встретим вас огнём!

Припев:

В бой за Русь! Вперёд, на врага!

Честь страны для нас дорога!

В деле ратном клад

бесстрашный в битве

русский молодец солдат!

| Крикам «банзай!» В ответ гремит «ура!». Грудью встречай врага! Пора! Идут — скорей стреляй! Пал мой сосед, Красавец молодой. Смерть в цвете лет в стране чужой, Без слёз семьи родной. «Час пробил мой, — Сражённый мне сказал. — Жребий иной себе я ждал. Коль ты придёшь домой, Там повстречай Невесту ты мою. Ты передай, что пав в бою, Я ей шептал: «Люблю». |

Хотя все сохранившиеся дореволюционные издания вальса не имеют явной датировки, но, по-видимому, издание «100-я тысяча» можно датировать 1912-м годом: на том экземпляре, который находится в Российской национальной библиотеке, проставлен штамп, нечто вроде инвентарного номера, Московского публичного и Румянцевского музея (с которого, собственно, и началась «Ленинка»), где явно указан год поступления этих нот в библиотеку — «XII—24560».

Новый вальс очень быстро стал популярен не только среди музыкантов-любителей, но также и среди обычных слушателей. Всего за несколько лет было выпущено и раскуплено большое количество грампластинок разных фирм с различными записями вальса Шатрова: и чисто оркестровыми, и в исполнении известных в то время «эстрадных» певцов и певиц (пользуюсь случаем выразить свою глубокую признательность участникам сайта Russian Records, благодаря которым мы имеем теперь возможность слушать эти редкие грамзаписи вальсов Ильи Шатрова).

Лет этак через пять-шесть «Мокшанский полк» из названия вальса куда-то сам собой выпал, и осталось там просто — «На сопках Маньчжурии»…

О популярности вальса говорит, например, следующая строка из рекламного объявления на последней стороне обложки «кнаубовского» издания «100-я тысяча»: «На сопках Маньчжурии» op. 3 сочин. Шатрова. (Колоссал. успех) 99 изд. (на пластинках 10-ти граммоф. общ.)». Итак, 99 изданий, пластинки 10 звукозаписывающих фирм — вот так обстояли дела с популярностью приблизительно к 1912 году.

Из газетных сообщений того времени нам теперь достоверно известно, что весной 1908 года самарская публика уже имела возможность слушать вальс в исполнении оркестра Мокшанского полка под управлением капельмейстера Шатрова. Не исключено, что вальс Шатрова звучал в Самаре также и годом ранее, в летне-осенний сезон 1907 года. Вот, например, как начиналась заметка неизвестного автора, опубликованная в газете «Голос Самары» в декабре 1910 года:

То было давно…

Вскоре по окончании русско-японской войны.

Летом я часто ходил в Струковский сад и наслаждался там дивными чарующими звуками нового вальса.

Дирижировал оркестром сам автор.

«На сопках Маньчжурии».

Этот вальс стал популярнейшим в городе, а имя автора его, г. Шатрова, не сходило с уст досужего обывателя.

— Сколько чувства! — говорили взрослые.

— Так может писать только тот, кто сам изведал все ужасы военного похода, кто осязал, так сказать, трагические для русского народа сопки.

— Ах, душка, г. Шатров! Какой талант, какая проникновенность!

Бывало, слышишь возгласы увлекающихся гимназисток.

И автор великолепного вальса не знал отбоя от поклонников его таланта.

Всегда весёлым, бодрым, жизнерадостным видели его в Самаре. […]

Огромная популярность его вальса довольно скоро создала для Ильи Шатрова определённые проблемы. Суть этих проблем хорошо отражается в новых надписях, с трудом (по вертикали) втиснутых на титульные листы очередных «кнаубовских» переизданий: «Только сочин. И. А. Шатрова (издан. О. Ф. Кнаубом) считается оригиналом. Все остальные подходящие названии и соч. разных авторов и издателей есть подделка, что преследуется законом». Это справа, а вдоль левого обреза вначале поместилась надпись не менее грозная: «Контрафакция будет строго преследоваться законом». Примерно в 1911 году это строгое обещание стало предельно конкретным: «Означенное произвед. пользуется защитой закона 20-го марта 1911 г.».

Очевидно, что вместе с популярностью вальса он становился чрезвычайно привлекательным и в коммерческом отношении. И вот здесь-то Илья Шатров проявил поистине недюжинную хватку, войдя в историю как один из самых первых в нашей стране борцов за авторские права и, как следствие, за более солидное материальное вознаграждение. Особенно перспективными в этом отношении ему, очевидно, представлялись звукозаписывающие фирмы: грампластинки стоили ещё сравнительно дорого, а количество продаж пластинок с записями «Маньчжурских сопок» непрерывно возрастало. Совершенно естественно, что фирмы эти, в свою очередь, не испытывали особого желания делиться доходами с малоизвестными авторами популярных произведений (так называемыми «авторами одного произведения») и всячески стремились поставить под вопрос даже самый факт их авторства.

Мы помним, например, историю о том, как буквально все звукозаписывающие фирмы того времени упорно называли автором марша «Тоска по родине» Франтишка Кроупу, скромного капельмейстера-чеха из Харькова — несмотря на то, что во всех нотных изданиях Ф. Кроупа неизменно указывался всего лишь в качестве аранжировщика. Что-то похожее, вероятно, происходило и вокруг вальса «На сопках Маньчжурии». Вот, скажем, передо мной этикетка грампластинки, выпущенной обществом «Лирофон». Читаю надпись: «На сопках Манчжурии. Вальс (Грабовского). Оркестр. Rss. 183».

Да ведь и та заметка из газеты «Голос Самары», процитированная выше, была опубликована, скорее всего, не ради восхваления Шатрова, а ради вот этих нескольких строчек — со ссылкой на житомирскую газету «Волынь»:

В Москву выехал капельмейстер казанского кавалерийского полка С. В. Григорьев для восстановления своих авторских прав на популярный вальс «На сопках Маньчжурии». Плагиатором является некий г. Шатров, привлечённый г. Григорьевым к уголовной ответственности. Дело находится в зачаточной стадии у судебного следователя.

Как представляется, в 1910 и 1911 годах у Ильи Шатрова было не только огромное желание отстаивать свои права на знаменитый вальс, но также и вполне квалифицированные адвокаты: и суд против Григорьева, и другие подобные тяжбы Шатров, как нам хорошо теперь известно, выиграл. А уж после принятия мартовского закона об авторских правах он и сам перешёл в активное наступление. Газета «Волжское слово» (источник цитаты): «Автор вальса «На сопках Маньчжурии», г. Шатров возбудил иски против граммофонных фирм и музыкальных издателей, изготовлявших пластинки и ноты этого вальса без разрешения автора, вопреки закона об авторском праве».

Очевидно, что старания Ильи Шатрова и его адвокатов были далеко не безуспешны. Так, например, Шатрову удалось выиграть судебную тяжбу против довольно крупной граммофонной компании «Сирена-Рекорд»: суд обязал её выплачивать Шатрову по 15 копеек с каждой проданной ею пластинки с записью «Маньчжурских сопок» (об этом в своей книге «Наш друг — грампластинка» сообщает, в частности, известный коллекционер Анатолий Железный).

Обычно в этом месте говорят о том, что судебные победы над клеветниками и жадинами являлись для Шатрова делом чести. Быть может, однако, напористость Шатрова в его первые самарские годы была вызвана также и определёнными переменами, произошедшими тогда в его личной жизни.

«Дачные грёзы»

Помните заметку из газеты «Голос Самары»?.. Долгими летними вечерами полковой оркестр под управлением Ильи Шатрова играл в Струковском саду вальс «На сопках Маньчжурии», начинавший обретать в Самаре невиданную популярность, — вальс-воспоминание о недавно закончившейся русско-японской войне, реквием по погибшим товарищам самого автора…

Всегда весёлый, бодрый и жизнерадостный, 28-летний капельмейстер Шатров, орденоносец и герой, буквально не знал отбоя от поклонников его таланта — и, разумеется, от поклонниц: «Бывало, слышишь возгласы увлекающихся гимназисток».

Одной из таких «гимназисток» и являлась, очевидно, юная купеческая дочь Александра Шихобалова. Вот что о дальнейших событиях написано в статье «Судьба капельмейстера», опубликованной в «Российской газете» 14 марта 2003 года:

С помощью того же Кнауба Илья Алексеевич издаёт свой второй вальс «Дачные грёзы», также успешно распроданный. Его тема была навеяна любовным увлечением автора семнадцатилетней Александрой Шихобаловой, девушкой из семьи богатых самарских купцов. […]

1910 год выдался для Ильи Алексеевича Шатрова тяжёлым, полным драматических событий. 214-й Мокшанский полк был расформирован. Скоропостижно в совсем юном возрасте умерла горячо любимая Саша. Романтические надежды, светлые мечты о будущем рушились одна за другой. Трагическое душевное состояние композитора вылилось в создание философски-грустного произведения «Осень настала» на слова поэта Я. Пригожего.

О том же самом — но не более того! — говорится, например, и в статье об Илье Шатрове, опубликованной в Википедии, и в статье Александра Рябцова «К 135-летию со дня рождения Ильи Алексеевича Шатрова» — статье очень обстоятельной, опирающейся на воспоминания и на уникальные документы из личного архива Елены Фафиновой-Шатровой, двоюродной сестры композитора, прекрасно его знавшей, выросшей вместе с ним в одной семье.

Выясняется, однако, что перечисленные выше источники, рассказывая нам романтическую историю о самарской любви Шатрова, кое-что не договаривают: другие авторы (в основном, краеведы) идут здесь немного дальше и сообщают неожиданные подробности. Вот что пишет, например, Николай Антипин в сборнике «Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2009» (Челябинск, 2008):

В Самаре молодой капельмейстер, влюблённый в купеческую дочь Александру Шихобалову, сочинил вальс «Дачные грёзы». Новый вальс также издавался О. Ф. Кнаубом и получил популярность. Но вскоре возлюбленная Ильи Шатрова умерла. Он тяжело переживал потерю. Чувства композитора выразились в музыке вальса «Осень настала».

В 1907 г. И. А. Шатров женился на матери своей умершей любимой — вдове Е. П. Шихобаловой.

То же самое, включая даты, утверждается и в статье Г. В. Ерёмина «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии», опубликованной в 1992 году в «Военно-историческом журнале», и в статье Вадима Карасёва «Илья Алексеевич Шатров. Композитор, капельмейстер» — на интернет-портале «Самарская губерния: история и культура».

Ну вот как ко всему этому прикажете относиться? Поневоле вспомнишь некое сатирическое стихотворение, увиденное когда-то в журнале «Крокодил»: «Девица в муках умерла, но вскоре вышла замуж»… Судите сами: в полном драматических событий 1910 году горячо любимая Саша скоропостижно умерла, и Шатров настолько тяжело переживал потерю возлюбленной, что в 1907 году женился на матери своей умершей — надо полагать, в 1910 году — любимой…

Хочу напомнить, что капельмейстер Шатров, вместе с 214-м Мокшанским полком, оказался в Самаре лишь во второй половине сентября 1906 года. И ему ещё только лишь предстояло познакомиться там с Оскаром Кнаубом, доработать с его помощью первоначальный вариант «Маньчжурских сопок» и поставить на поток «кнаубовские» издания своего вальса. На издании «31-я тысяча», в информации обо всех продаваемых О. Ф. Кнаубом нот, ещё нет никакого упоминания о вальсе «Дачные грёзы» — впервые мы видим такое упоминание лишь в издании «48-я тысяча», которое едва ли могло появиться ранее 1908 года.

Из этого следует, что в 1907 году юная Александра Шихобалова, любовь к которой — а с этим ведь согласны все источники! — подвигла Илью Шатрова на написание «Дачных грёз» и которая скончалась лишь после публикации этого вальса («новый вальс получил популярность, но вскоре возлюбленная Ильи Шатрова умерла») — в 1907 году Александра Шихобалова была ещё жива. Таким образом, в 1907 году Илья Шатров ну никак не мог жениться на вдове Е. П. Шихобаловой — «матери своей умершей любимой».

И всё же, и всё же… Дым без огня, быть может, и бывает, но только не в этом случае. Что-то за всеми этими нелепостями и недоговорками кроется. Обращает на себя внимание тот факт, что буквально все источники либо вообще обходят стороной вопрос о какой-либо семейной жизни композитора Шатрова (как, например, авторы Википедии), либо небрежно, вскользь упоминают что-нибудь вроде этого (Александр Рябцов):

После окончания гражданской войны Шатров возвратился в Самару и до лета 1929 г. он работал преподавателем музыки.

В это время в Самаре он встретился с Тоней Кузнецовой, которая в прошлом была подругой Шуры Шихобаловой. Через некоторое время Илья Алексеевич и Антонина Михайловна решили расписаться и создали семью.

— создавая впечатление, будто Илья Шатров едва ли не до 50 лет прожил холостяком…

Нет, и юная купеческая дочь Александра Шихобалова, и её смерть, и последующая женитьба на её матери, «вдове Е. П. Шихобаловой», — всё это в жизни Ильи Шатрова, несомненно, было. Несомненно также, что здесь мы нечаянно прикоснулись к некоей тщательно охраняемой тайне — тайне и самого Шатрова, и богатейшего клана знаменитых самарских купцов Шихобаловых. […]

Валентин Антонов, январь — февраль 2013 года

Перейти к продолжению статьи