Славянка — небольшая река в Крыму, которая полностью протекает по территории города Симферополя. Последний левый приток Салгира.

Сейчас Славянку не узнать. Еще полтора века назад вода в небольшой речке, выходившей из-под земли в Симферополе и в пределах города впадавшей в Салгир, считалась вполне пригодной для питья, а её берега — живописными и удобными.

В 30-х годах XIX века землю в окрестностях самого большого пруда, образуемого Славянкой, купил генерал Славич, большой патриот Крыма, муж писательницы Марии Сосногоровой — автора знаменитого путеводителя по Крыму. Возможно, что имя своё Славянка как раз и взяла от фамилии генерала (по другим сведениям, река первоначально называлась Сливянка, а затем её название было изменено на более благозвучное).

Мария Александровна Сосногорова (ок. 1820—1891) — издатель ежегодно выходившего «Путеводителя по Крыму». Псевдоним Сосногорова есть перевод на русский язык её шведской девичьей фамилии — Данненберг. В Крыму, куда она переехала с родителями ещё в детском возрасте, вышла замуж за офицера Славича (впоследствии — генерал-майора).

М. А. Сосногорова — автор «Воспоминаний» о Крымской кампании, автор статьи «Металлические памятники в Крыму» («Русский вестник», 1875), в 1878 году, вместе с соавторами, издала «Путеводитель по Крыму», выдержавший пять изданий (1871, 1874, 1880, 1883, 1889) и пользовавшийся широкой популярностью как за полноту своего содержания, так и за массу интересных исторических сведений о крымских памятниках, которым издатели отвели большую часть путеводителя.

Скончалась Марина Александровна в Крыму, в окрестностях Алушты, в середине декабря 1891 года.

На берегах прихотливо петляющей Славянки были выстроены воинские казармы, которые с 1880 года занимал расквартированный в Симферополе 51-й Литовский пехотный полк. Прощаться и с городом, и с речкой Славянкой солдатам и офицерам полка приходилось, когда они покидали город во время учений, уезжали на фронт.

Фрагмент старого городского плана Симферополя. Река Славянка и лагеря Литовского полка

Фрагмент старого городского плана Симферополя. Река Славянка и лагеря Литовского полка

В настоящее время то место, где когда-то находились лагеря 51-го Литовского полка — это угол улиц Дзюбанова и Индустриальной (недалеко ул. Эскадронная). Кстати говоря, там и сейчас располагается воинская часть.

О полке — страницы славы и позора

В истории этого воинского формирования были и героические страницы, и бесславные. Вот начало истории 51-го Литовского полка:

«…во время польского мятежа 1831 года, в сражении 19 марта 1-й и 2-й батальоны 51 Литовского пехотного полка были атакованы у Гоцлавского Вавра всей польской армией и подверглись полному разгрому. Большая часть чинов полка, видя себя окружёнными со всех сторон превосходящими силами неприятеля, положила оружие и сдалась полякам с двумя знамёнами и двумя орудиями, находившимися при полку. В этом сражении 51-й Литовский полк потерял своего командира, 22 офицера и 1140 нижних чинов, считая в том числе 14 офицеров и 759 нижних чинов пленных; только 6 офицеров и 236 нижних чинов пробили себе дорогу штыками. Эта капитуляция для Русской армии была невиданной, как правило, окружённые полки бились до последнего».

«Капитуляция Литовского полка в открытом поле представляется, — по словам полкового историка, — исключительным примером в русской армии, полки которой предпочитали лучше быть истреблёнными, нежели целиком класть оружие перед неприятелем без попытки проложить себе путь штыками».

Но впоследствии военнослужащие полка сделали всё, чтобы эта позорная страница была забыта.

Они доблестно сражались на Кавказе:

4 июня 1854 г. за рекой Чолок геройски атаковали турецкую батарею и захватили шесть орудий. За оказанное отличие 3-й батальон полка получил 4 октября 1854 г. Георгиевское знамя с надписью «За отличие в сражении против турок за р. Чолоком 4 июня 1854 года». В оборону Севастополя 1854—1855 годов 51 Литовский пехотный полк вписал свою страницу славы: защищали город 5-й и 6-й резервные батальоны. За мужество и храбрость были награждены Георгиевскими знаменами с надписью «За Севастополь в 1854 и 1855 гг.» и знаками на головные уборы с надписью «За Севастополь с 13 сентября 1854 года по 27 августа 1855 года».

В 1905 году командиром взвода 51-го Литовского пехотного полка был прапорщик Сергей Сергеев — в будущем знаменитый писатель Сергеев-Ценский. И некоторые детали офицерского быта перекочевали в его произведения. Например, впечатления о завсегдатаях Офицерского собрания, о жизни и быте полка вошли в роман «Бабаев». В своих воспоминаниях писатель признавался, что происходившие в то время в Крыму события (революционные демонстрации и еврейский погром, невольным свидетелем которого он был), оставили глубокий след в его душе.

Действительно, 51-й полк едва не был принуждён участвовать в еврейском погроме и сражаться с гражданским населением:

Впервые на улицах Симферополя появились конные и пешие городовые… жандармский генерал Трубников, как он сам рассказывал, выпросил у корпусного командира, чтобы рота солдат «гуляла в публике» в день традиционного здесь праздника весны — с тем, чтобы по свистку бить демонстрантов, буде они окажутся… С 6 мая две недели в казармах с офицерами дежурили солдаты Литовского полка (две роты), получившие по 4 холостых и 16 боевых зарядов — на случай «бунта», которого ждали то к царскому рождению, то к царским именинам. (А. Зарубин, В. Зарубин «Без победителей», Симферополь, АнтиквА, 2008, сс. 25, 26).

Существование полка (в его названии появилось слово «офицерский») закончилось в сентябре 1919 года. Он весь полёг под саблями «орлов» Нестора Махно в херсонских степях. Частям армии Деникина, среди которых был и 51-й Литовский офицерский полк, удалось окружить махновцев, но вовремя вступившая в бой кавалерия батьки погнала и изрубила почти всех.

Из статьи Сергея Ильченко «Рубай их, хлопцы!» в журнале «Пiвденна Україна», 31.10.2010:

Итак, в сентябре 1919 г. Повстанческая армия Нестора Махно отступает под натиском офицерских и казачьих частей; маневрируя и огрызаясь короткими рейдами, отходит на Запад.

Туземная конная, отправленная на Украину после боёв с красными под Царицыным, усиленная несколькими маршевыми эскадронами и артиллерией (в т. ч. частями 51-го Литовского полка — И. Л.), находилась во втором эшелоне ударной группы (армии Деникина — И. Л.), занимаясь настоящим мужским делом, т. е. грабила и насиловала местное население.

Поход за славой, деньгами и белыми рабынями продвигался поначалу весьма успешно. Но в конце сентября нашла, как говорится, «коса на камень». В сражении под селом Перегоновка (хорошее название) ударная офицерско-казачья группа Деникина была буквально уничтожена. Исход сражения решила махновская конница под командованием инспектора кавалерии Дорожа.

10-тысячная лава кавалерии, усиленная тачанками пулемётного полка, форсировала Ятрань и погнала белых в Перегоновку и Краснополье. В Краснополье 51-й Литовский офицерский полк был полностью изрублен, а 1-й и 2-й Лабинские пластунские полки сдались махновцам.

В Перегоновке каре из 1-го Симферопольского, 2-го Феодосийского и Керчь-Еникальского офицерских полков оказало ожесточённое сопротивление пехотным полкам 2-го корпуса повстанцев. Но махновская конница ударила с тыла, и офицерское каре распалось. Кавалерия гнала офицеров 25 вёрст до р. Синюхи, покрывая поля изрубленными офицерами, а затем топила остатки полков в реке.

… Трудно найти человека, который бы никогда не слышал марша «Прощание славянки», не раз называемого «маршем тысячелетия». Гипотеза о его связи с симферопольской речкой-тёзкой, а также о том, что в появлении марша известный симферопольский капельмейстер и аранжировщик Яков Богорад сыграл куда бóльшую роль, чем указывается в официальных источниках, была высказана мною не так давно. Многих эта версия задела за живое: её обсуждали, осуждали, находили новые аргументы и «за», и «против».

А итог неожиданный: приходится признать, что в традиционной версии рождения знаменитого марша немало белых пятен.

Ровесники

Музыка спасла осиротевшего мальчика, который вместе со своими братьями и сёстрами просил подаяние. После смерти отца, надорвавшегося под непосильным грузом в Астраханском порту, мачеха Василия, зарабатывавшая на жизнь стиркой, была вынуждена посылать детей, как тогда говорили, «в кусочки» — нищенствовать. Всё собранное: копейки, куски хлеба, картофелины — выкладывалось на стол, тем семья и кормилась.

Военный оркестр Василий увидел там же, в Астрахани — и был зачарован строем, маршевой музыкой, мундирами. Отныне всё своё свободное время он проводил там, у казарм, слушая музыку. Однажды мальчика приметил капельмейстер оркестра, прослушал — и предложил пойти в ученики. Так Василий Агапкин стал «сыном полка» — учеником духового оркестра 308-го Царевского резервного батальона Астраханского пехотного полка. Его учителя действительно могли им гордиться, уже в 15 лет Василий Агапкин считался лучшим солистом-корнетистом (по словам Агапкина в его биографии, рассказанной им самим — И. Л.). Позже он стал играть ещё и на трубе.

Биография В. Агапкина повествует:

В 1899 году он уехал на Кавказ, поступил в оркестр Аварского резервного пехотного батальона, через год служил солистом оркестра 82-го пехотного Дагестанского полка. Агапкин успел побывать в оркестрах 45-го драгунского Северского полка и 43-го (потом он стал 16-м) драгунского Тверского полка.

Частые перемены мест службы свидетельствуют о том, что Василий Агапкин был человеком ищущим. Жалованье его как музыканта составляло 30 рублей в месяц.

Василий Агапкин, 1905 год

Василий Агапкин, 1905 годАгапкин вырос в армии и не мыслил себя без армии — но и без музыки тоже. Отслужив срочную, Василий Иванович перебрался в Тамбов и был зачислен штаб-трубачом расквартированного в городе 7-го запасного кавалерийского полка. Эта служба дала ему возможность, о которой он мечтал: поступить в музыкальное училище. К тому времени молодой музыкант уже был женат, его дочь родилась в том же году (1911), когда 27-летний Агапкин стал студентом класса медных духовых инструментов. Молодая семья жила на скромное жалованье музыканта: в посвящённых Василию Агапкину документальных книгах упоминается, что им всем приходилось тесниться в одной комнате.

А теперь перенесёмся на берега Славянки, в Симферополь. Здесь тоже звучит военная музыка — военный оркестр 51-го Литовского пехотного полка блистал не только на парадах, но и часто радовал горожан, играя в городском саду и у прудов. В 1911 году капельмейстером оркестра был Яков Исаакович Богорад — по возрасту примерно сверстник Агапкина (Яков Богорад — 1879 г. р., т. е. он на четыре года старше Агапкина). Тоже новоиспечённый отец (его сын Семён родился в 1911-м, в один год с дочерью Агапкина Азой).

Яков Богорад, флейтист по специальности, окончил Варшавскую консерваторию примерно в 1900—1903 гг., когда ему было чуть больше 20 лет, получил два диплома — военного капельмейстера и учителя музыки.

Жаль, что жизнь такого яркого человека, как Яков Богорад, не заинтересовала историков, и сведения о нём очень скудны. Есть, например, указания, что после окончания консерватории он проработал год в Гомеле. Возможно, что он родился и вырос в этом городе и что, вернувшись домой, он нашёл здесь первое место службы — но это всего лишь предположение.

О его службе в Гомеле упоминается в одной из статей на интернет-сайте «Богатырь Якуба», посвящённом знаменитому силачу Якубе Чеховскому. Описывается выступление богатыря в цирке Варшавы:

Капельмейстер взмахнул палочкой, и грянул, раскатился по цирку знаменитый «Марш гладиаторов», хорошо знакомый слушателям и в наши дни. Его автор — американский композитор Джон Филипп Суза (Зигфрид Оке), прозванный «королем маршей», оркестровку же для русского цирка сделал Я. И. Богорад, военный дирижёр 160-го Абхазского пехотного полка, квартировавшего в Гомеле.

Зал Симферопольского художественного

Зал Симферопольского художественногомузея (бывшее офицерское собрание).

Отчетливо виден оркестровый балкон

То, что марш Сузы «Гладиатор» действительно был аранжирован в России именно Яковом Богорадом, подтверждает и каталог Российской государственной библиотеки: шифр V 343/514, рег. номер 28-33896.

В Симферополь Яков Богорад переехал, получив в 1904 году место капельмейстера 51-го Литовского пехотного полка. В армейских частях русской армии капельмейстер был вольнонаёмным служащим. В его обязанности входило обучение полковых музыкантов и дирижирование оркестром. Для капельмейстеров, как и для других гражданских чинов военного ведомства, предусматривалась специальная форма офицерского образца, но никакой дисциплинарной властью в отношении солдат они не пользовались.

Яков Богорад, несмотря на свою молодость, уже успел приобрести некоторую известность как композитор и аранжировщик. Кроме того, он создал в Симферополе издательство, где печатались новые произведения для духовых оркестров.

Ровесники — военный-студент из Тамбова и еврей-капельмейстер из Симферополя — не были знакомы, не обнаружено никаких следов их переписки, нет данных об их общих знакомых (хотя это вовсе не значит, что таковых не было). Сейчас вы поймёте, почему это так важно.

Рождение марша: версия привычная

События на Балканах в начале ХХ века некоторые историки называют преддверием Первой мировой войны. Территории, находившиеся во власти Турции и заселённые болгарами, греками, сербами и другими народами, к октябрю 1912 года напоминали закрытый крышкой котёл, в котором всё возрастало давление пара. Взрыв был неминуем. И он произошёл, восстания против турецкого правительства следовали одно за другим, в России их преподносили публике как стремение братьев-славян к освобождению, хотя на самом деле шло перераспределение территорий и сфер влияния в Европе.

Новости с Балкан с октября 1912 года будоражили и тревожили всю Россию. А теперь дадим слово самому Василию Агапкину. В одной из своих послевоенных автобиографий, использовавшихся для документальных очерков и книг о нём, композитор отмечал:

Марш «Прощание славянки» был мною написан накануне Первой мировой войны под влиянием предшествующих событий на Балканах, когда Турция агрессивно напала на мирные Балканские государства. Марш посвящён женщинам-славянкам, провожающим своих сыновей, мужей и братьев на священную защиту Родины. В мелодии отражено лирически-мужественное прощание. Я преследовал цель, чтобы она была проста и понятна всем. Марш — патриотический, исполнялся и в гражданской, и во Второй Отечественной войнах.

По стилю эти строчки напоминают не столько дорогие сердцу воспоминания, сколько объяснительную записку — после революции «Славянка» была очень популярна в Белой армии.

Опоэтизированные варианты биографий Агапкина содержат неподтверждённые подробности возникновения марша: например, о том, что якобы молодой музыкант, вынужденный подрабатывать в синематографе тапером, играл во время показов кинохроники. И увиденное на экране вызывало желание воплотить это в музыке — так и появилась «Славянка».

Итак, рождение её, по официальной версии — не ранее середины (а скорее даже конца) октября 1912 года. И не позже конца ноября этого же года — ибо растиражированная история «Прощания славянки» утверждает: марш впервые прозвучал осенью 1912 года в Тамбове на строевом смотре Седьмого западного кавалерийского полка, в котором служил автор.

М. И. Долженкова и Ю. А. Толмачёв в своей работе «Тамбовская художественная культура» называют иную дату:

В 1912 году… сочинил марш, который получил название «Прощание славянки». Своё первое крупное сочинение Агапкин повёз на отзыв и последующую инструментовку известному оркестровщику Я. И. Богораду в Симферополь.

Одобренную и оркестрованную работу Агапкин принёс капельмейстеру Милову, который решил ввести марш в репертуар военного оркестра. В январе 1913 года марш впервые был исполнен на смотре в Седьмом кавалерийском полку.

Река, женщина, забытый поэт

В истории марша, как видим, явственно присутствует эпизод, который упоминает сам Василий Агапкин: наброски марша он отвёз в Симферополь, чтобы показать Якову Богораду. Тот похвалил сочинение, сделал замечание о том, что в нём не хватает одной части — трио.

Классический марш обычно состоит из запева (куплета), припева (соло басов) и трио. Затем они повторяются в зеркальном порядке, что позволяет варьировать время исполнения на парадах сколь угодно раз, по мере необходимости, например — во время прохождения частей.

Итак, согласно официальной версии возникновения марша, которая десятки лет тиражируется и которая основана на рассказах самого Агапкина, Богорад принял самое деятельное участи в сочинении трио, помог записать клавир, сделал аранжировку, оркестровал марш и даже издал в симферопольской типографии за свой счёт 100 экземпляров «Прощания славянки», увезённых потом Агапкиным с собой. Вместе придумали и название марша, в котором, быть может, сыграла свою роль симферопольская речка Славянка, что так удачно совпало с идеей марша: женщина-славянка провожает любимого на войну.

Яков Исаакович Богорад (1879—1941). Яков Богорад родился в семье учителя начальной школы.

Яков Исаакович Богорад (1879—1941). Яков Богорад родился в семье учителя начальной школы.

Ещё в детстве он овладел игрой на флейте. Поступил затем в Варшавскую консерваторию, которую окончил в 1900 году, получив специальности военного капельмейстера и преподавателя музыки. С 1900 по 1903-й он служил в 160-м Абхазском пехотном полку в Гомеле, руководя военным оркестром.

В 1903 году Богорад переселился в Симферополь, где основал Бюро военной инструментовки, просуществовавшее до середины 20-х годов. До революции основанное им бюро было в России одним из наиболее популярных музыкально-издательских предприятий. Значительная часть инструментовок (свыше 600) для духового оркестра выполнена самим Богорадом. Кроме того, ему принадлежит ряд сочинений для духового оркестра, а также несколько учебных пособий для начинающих музыкантов. До конца жизни Богорад вёл педагогическую работу в симферопольском музыкальном училище. Он погиб в период немецко-фашистской оккупации.

(Из книги: Тутунов В. И. «История военной музыки России», Москва, изд. «Музыка», 2005 год, сс. 282, 283)

Не исключено, впрочем, что Яков Богорад, человек очень эрудированный, начитанный и сведущий в истории своего полка, вспомнил стихотворение писателя Патрикея Политковского (зарабатывавшего на хлеб чиновничьей службой), написанное почти за столетие до этого и опубликованное в начале сентября 1817 года в журнале «Сын Отечества» (часть 40, № 36). Называлось оно «Прощание славянки с любезным, отъезжающим на войну». Известно, кстати, что Политковский был дружен с бароном Фёдором Фёдоровичем Розеном, который с 1811 года являлся шефом 51-го Литовского пехотного полка, а впоследствии стал комендантом Севастополя.

Не стоит пытаться положить слова стихотворения Политковского на музыку марша — ко всем известным текстам «Славянки» они не имеют никакого отношения, к тому же речь о них пойдёт позже. Стихотворение, однако, всё же стоит здесь привести — он писал озорные стихи в «денисдавыдовском» стиле.

Кстати говоря, на той же странице журнала «Сын Отечества», вместе со стихом «Прощание славянки» Политковского, мы видим стихи не кого иного, как знаменитого А. А. Ржевского, известного по фильму «Гусарская баллада» и по множеству анекдотов как поручик Ржевский.

Бывают авторы всего лишь одного стиха, одной фразы, одной бессмертной формулы. Поэтому, наверное, имеет смысл ознакомиться с творчеством весёлого и ныне безвестного стихотворца — хотя бы за то, что однажды пришло тому в голову словосочетание, которому, пусть даже сам Политковский об этом и не подозревал, суждено было стать названием «марша тысячелетия» — «Прощание славянки».

Политковский, Патрикий Симонович — писатель; в 1814 году был, в чине титулярного советника, помощником столоначальника в Департаменте разных податей и сборов, в 1815—1816 гг. там же журналистом с чином коллежского асессора, в 1819 г. — помощником начальника архива, в 1820-м — столоначальником там же, в 1824—1828 гг., в чине надворного советника, был надзирателем питейного сбора при Шлиссельбургском уездном суде.

Из сочинений П. С. Политковского нам известны следующие: «Эдвин и Ангелина, баллада (из соч. Гольдсмита)» в «Цветнике» 1809 г., № 1; «Золотой век» (из Грессета) в «Сыне Отеч.» 1817 г., ч. XXXVIII, № 25, стр. 223—226; «Прощание славянки с любезным, отъезжающим на войну», стих. — там же, 1817 г., ч. XL, № 36, стр. 143—145; ему же, вероятно, принадлежат стихотворения в журнале «Сын Отечества» за 1818—1819 гг., с подписью «П. П.»; «Надежды», из Шиллера, стих. в «Благонамеренном» 1818 г., ч. I, № 3, стр. 285 (указано и в издании сочинений Шиллера под ред. Н. В. Гербеля, т. I, стр. 470); кроме того, известно стихотворение «Жертва усердия» с подписью П. Политковского.

Он был действительным членом С.-Петербургского Вольного Общества любителей словесности, наук и художеств и членом Общества любителей Отечественной словесности при Казанском университете.

Ниже представлены фотокопии страниц журнала «Сын Отечества» со стихотворением Политковского «Прощание славянки с любезным, отъезжающим на войну», а также титульный лист раздела 40 журнала, в № 36 которого это стихотворение было опубликовано.

Номера исторического, политического и литературного журнала «Сын Отечества» выходили в 1817 году еженедельно, по четвергам. Цензурное разрешение на печатание раздела 40 было дано в середине августа, а стихотворение Политковского появилось в четвёртом по порядку номере раздела — в самом начале сентября 1817 года.

Камешек в башмаке

Так выглядит симферопольский эпизод в официальной истории «Прощания славянки».

А вот теперь начинаются странности — именно из-за них в вариантах статей, посвящённых Василию Агапкину, этот эпизод часто «вылетает». Он вроде камешка в башмаке — и вроде невелик, а заставляет хромать. Если разбираться с этим камешком, то «хромает» и вся официальная история создания марша.

Прежде всего, невозможно объяснить: а зачем, собственно, Василий Иванович отправился из Тамбова в Симферополь? Всё-таки, ни много ни мало — расстояние в 1224 километра по железной дороге. И это в современном исчислении, а в начале ХХ века ехать приходилось ещё и с пересадками, километров «наматывалось» больше. Не было в те времена локомотивов, развивающих, как сейчас, скорость от 200 км/час. Дорога только в одну сторону должна была занять не меньше 4 дней. Вообще, по карману ли была Василию Ивановичу, жалованье которого позволяло еле-еле прокормить семью, такая поездка? И потом, согласитесь, логично было бы, повествуя о визите в Симферополь, как-то его объяснить: возможно, упомянуть о благодетеле, который одолжил денег, об отпуске, относительно которого пришлось хлопотать перед полковым начальством — ведь поездка должна была занять, как минимум, две недели.

Взамен внятного объяснения читаем следующее поэтическое описание. В № 3 журнала «Воин России» за 2002 год В. Цацапкин так описывает отъезд в Симферополь:

«Поедете к Богораду?» — испытывающее взглянув на Агапкина спросил капельмейстер. «Вот дилемма, — про себя подумал офицер (!? — И. Л.), — и жену с младенцем оставить нельзя, обидится жена Ольга. Да и марш вроде бы уже жалко». «Не переживай, Василий, чай не впервой. Твою Нинку на время удочерим», — дружно засмеялись оркестранты.

Вот как этот скользкий момент, к примеру, обошёл Александр Хинштейн в своей книге «Прощание с Лубянкой»:

Потом, разбирая марш, специалисты станут говорить, что сочинён он в нарушение всех канонов. Никогда ещё не писались марши в тональности ми-бемоль минор. Марш должен быть весёлым и звонким, точно натянутая струна, а под агапкинский марш хочется плакать и тосковать. Но для того-то и существуют открытия, чтобы переворачивать привычные и удобные догмы, и очень редко дорога пионеров устлана розами без шипов. Но Агапкину повезло. Первый же человек, которому показал он свой марш — симферопольский музыкант Яков Богорад, — пришёл от него в восторг.

В музыкальных кругах Богорад был фигурой заметной. Сотни оркестровок сделал он за свою жизнь. Предпочтение отдавал как раз военным маршам.

… Музыка во многим сродни ювелирному искусству. Каким бы талантливым ни было написанное тобой произведение, без опытного аранжировщика-оркестровщика оно мертво. Не случайно за советом Агапкин поехал именно к Богораду, хотя знакомы они раньше не были. Для себя изначально решил: забракует — значит, и быть посему.

Не забраковал Богорад марш. Совсем наоборот. Бесплатно сделал оркестровку. Напечатал в симферопольской типографии сотню экземпляров нот. У этого человека был не только хороший слух, но и отменный вкус…

Да, Богорад пользовался известностью на юге Российской империи, но можно назвать ещё множество талантливых военных дирижёров и композиторов того времени. Не был он, как могло бы создаться впечатление от данного Александром Хинштейном описания, маститым, на всю страну знаменитым мэтром, да ещё и в солидных годах. Многочисленные поверхностные статьи об истории марша, написанные для широкой публики, изобилуют намеками на почтенный возраст Богорада — тот, например, встречает Агапкина снисходительной фразой:

«Ну-с, молодой человек, что вы мне принесли?» (Людмила Гриневич, «Гимн души — Прощание славянки», газета «Ваш шанс» от 11.02.2011 г.)

Напомним, Богорад и Агапкин были почти ровесниками, и оба были ещё довольно молодыми людьми (в 1912 году, о котором идёт речь, им исполнилось, соответственно, 33 и 28 лет).

Вот и остаётся открытым вопрос: почему Василий Иванович не подался в Москву, до которой ехать было всего 450 км, или, скажем, в Харьков, до которого чуть больше 600 км? Почему, в конце концов, он не обратился к коллеге-музыканту: например, к капельмейстеру 7-го запасного кавалерийского полка Милову или к своему наставнику, преподавателю музыкального училища Фёдору Михайловичу Кадичеву — талантливому педагогу, который, несомненно, увидел бы погрешность в построении марша и подсказал бы, как его украсить? Фёдор Кадичев, ровесник Агапкина и Богорада, определённо не был пожилым ретроградом, который отмахнулся бы от творения своего студента. Композитор, владевший и пианино, и духовыми инструментами, он несколько лет играл в оркестре Большого театра под управлением Рахманинова.

Фёдор Михайлович Кадичев (1884—1942) — композитор, педагог, дирижер. С 1909 года работал в Тамбовском музыкальном училище и музтехникуме. Автор 6 опер, 8 симфоний, многих сонат, пьес.

Тамбовское и Симферопольское музыкальные училища (в последнем, как известно, работал Богорад) создавались одновременно, в рамках одной и той же программы Русского филармонического общества, под руководством Сергея Рахманинова.

Биография Василия Агапкина известна достаточно подробно, но, как ни странно, именно этот центральный в его жизни момент, его звёздный час — симферопольский эпизод — «не отягощён» ни конкретными датами, ни даже более или менее точными временными промежутками (если допустить, что поездка к Богораду состоялась, то это могло произойти примерно с середины октября и по конец ноября 1912 года).

Вторая Балканская

Много уже раз упомянутое издание Якова Богорада «Прощания славянки» не сохранилось. Исследователь М. Д. Черток в своей статье, посвящённой маршу, отмечает:

Исследуя в Доме Пашкова РГБ в Москве труды Якова Богорада, мы не нашли никакого упоминания об Агапкине, хотя Богорад, будучи владельцем «Бюро инструментовки «Богорад и К», тщательно записывал всех своих клиентов. Самым значительным его клиентом был В. В. Лейсек (ок. 60 трудов). Также довольно много инструментовок произведений Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки, Балакирева, Кальмана, Даргомыжского, Шуберта, Дж. Сузы.

Итак, как видно, Богорад не считал Агапкина заказчиком и таковым его не числил.

Ну, можно предположить, что Богорад, пойдя навстречу молодому и небогатому коллеге, просто не зафиксировал его в качестве заказчика. Но до нас не дошло ни единого экземпляра этого самого первого, симферопольского издания (которое должно было быть напечатано в «Литографии Якубовича», позднее это симферопольское предприятие называлось «Южное Товарищество литографского дела»).

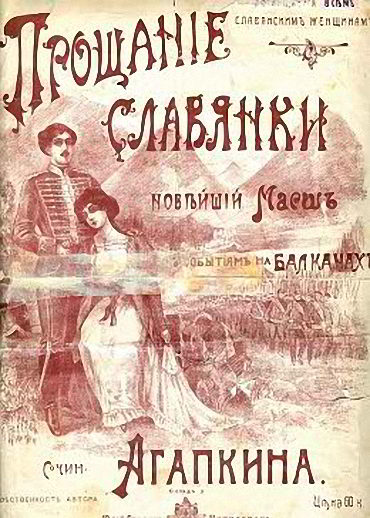

Обложка издания Циммермана

Обложка издания Циммермана(картинка обрезана по краям)

Известна многократно растиражированная в Интернете картинка обложки (между прочим, обрезанная по краям, из за чего сведений о типографии не показано). На ней печальная женщина склонила голову на грудь гусару, вдали виднеются горы, мимо марширует колонна солдат, вверху значится «„Прощание славянки“ — новейший марш к событиям на Балканах. Посвящён всем славянским женщинам», а внизу крупно написано: «Сочин. Агапкина».

Кстати, хотя это и не симферопольское издание, но и оно, тем не менее, тоже отсылает к Крыму. Обложка, по-видимому, представляет собой коллаж из трёх частей. Гусар с дамой будто иллюстрируют упомянутое выше стихотворение Политковского, колонна солдат будто взята с фото или гравюры, а горы за ними напоминают, между прочим, пейзаж Коктебеля, а вовсе не вершины Балкан.

Однако, если верить классической версии истории марша, Яков Исаакович издал тогда, собственно говоря, рабочий материал — партитуру для оркестра. Надо сказать, что подобные издания обычно не сопровождаются изображениями дам и гусар. Нарядное же издание, с картинкой, было предназначено для салонного, домашнего музицирования, и, как бы сегодня сказали, коммерческой реализации. Стоило оно, кстати, 60 копеек.

Необрезанную фотографию обложки этого издания М. Д. Черток обнаружил в книге В. В. Соколова «Прощание славянки» (Москва, Советский композитор, 1987 г.). Оказывается, нотная запись «является изданием типографии Издательства Ю. Г. Циммермана печатни В. Гроссе в Москве». Между прочим, откуда у военного музыканта Василия Агапкина, человека ведь очень небогатого, нашлись средства для такого заказа? Дело в том, что издательская нотная кухня того времени ориентировалась на известные и уже завоевавшие некоторую популярность музыкальные «хиты». А первые свои сочинения молодые композиторы обычно издавали за свой счёт.

При этом исследователь, пытаясь установить год выпуска, сравнил номера нотных досок, с которых делались оттиски, для двух произведений: «Осень настала» Ильи Шатрова (известно, что это издание было выпущено в 1913 году — нотная доска № 1483), и «Прощание славянки» (нотная доска № 1468). Близость этих номеров — а в типографии за год печатали сотни, если не тысячи наименований пьес, маршей, романсов — подталкивает нас к выводу, что и «Славянка», в её парадном варианте, увидела свет также в 1913 году. Именно в это время бушевала вторая Балканская война.

Илья Алексеевич Шатров (1879—1952) — военный музыкант, капельмейстер и композитор, автор вальса «На сопках Манчжурии». В составе 214-го пехотного Мокшанского полка участвовал в русско-японской войне. Проявил личный героизм в сражении под Мукденом, за что был награждён орденом.

Друг и однокурсник Якова Богорада по Варшавской консерватории. С 1935 года и до начала Великой Отечественной войны жил и работал в Тамбове — там же, как известно, с 1909 года жил и работал Фёдор Кадичев. Возможно, что именно Богорад, через Кадичева, помог своему другу обустроиться в Тамбове.

Вальс «Осень настала» Шатров написал вскоре после смерти в 1910 году Александры Шихобаловой, его возлюбленной. Между прочим, в Симферополе хранится экземпляр путеводителя по Крыму (Путеводитель Москвича) с пометками Александры Шихобаловой. Этот экземпляр принадлежал Полине Величко (матери композитора Алемдара Караманова), которая была хорошо знакома с Яковом Богорадом. Нетрудно предположить поэтому, что Александра Шихобалова гостила в Симферополе именно у Богорада.

Можно предположить также, что «Осень настала» Шатрова и «Прощание славянки» — это были не два разных заказа, а один, что лишний раз показывает определённую связь Якова Богорада с этим изданием «Прощания славянки», учитывая дружеские отношения, связывавшие его с Ильёй Шатровым.

Кстати, говоря, неизвестны и рукописные нотные записи оригинала марша, сделанные рукой Василия Агапкина. Обычно их отсутствие объясняют гибелью под бомбёжкой всего архива композитора, вместе с библиотекой из шести тысяч (шести тысяч!) томов (В. В. Соколов, «Прощание славянки», Сов. композитор, 1987 г.). Между тем, дом, где находилась московская квартира Агапкина, и по сей день стоит невредимым.

Самое удивительное объяснение того, почему же не сохранились рукописные нотные записи, приводит российский исследователь Николай Губин в своей статье «Марш тысячелетия» (интернет-портал «Литзона»):

Недавно стало известно, что осенью 1941 года из страха за судьбу детей Ольга Агапкина сожгла партитуру марша.

Всё это совершенно непонятно, поскольку к тому времени Василий Иванович больше 14 лет был в разводе со своей женой Ольгой. Допустим, у неё сохранилась одна из рукописей, и она действительно кого-то или чего-то боялась и уничтожила нотные записи. А как же быть с архивом самого Агапкина, в котором сохранились даже его детские фотографии (их легко можно найти в Интернете), но нет рукописи «Славянки»?

Комментарий редактора

По мнению редактора, Николай Губин — при всём к нему уважении — никаким исследователем не является, и как раз поэтому его объяснения нередко и становятся наиболее удивительными.

В противовес действительно серьёзной и обоснованной версии Ирины Легкодух Николай Губин выдвинул свою собственную гипотезу о том, что решающий вклад в создание марша «Прощание славянки» внёс вовсе не Яков Богорад, а упомянутый выше Фёдор Кадичев, наставник Василия Агапкина по тамбовскому училищу:

В прошлом военный валторнист Фёдор Кадичев, прошедший солидную московскую школу театральных оркестров и сумевший получить высшее музыкальное образование, не мог не стать для юноши Василия Агапкина безусловным авторитетом и достойным примером для жизненного подражания. Несомненно, что именно с опытным композиторским пером Фёдора Кадичева и связаны первые поправки мастера в клавире будущего легендарного марша.

Так ли уж «несомненно»?.. Исследователь не имеет права путать возможное с действительным…

А зачем же, всё-таки, Агапкин ездил к Богораду? Николай Губин объясняет всё столь же легко и непринуждённо, сколь и удивительно:

И вот уже порхает по интернету глупенький и беззаботный мотылёк новой легенды, настойчиво пытающейся заменить в подсознании читателя теперь уже самого автора марша всё тем же Яковым Богорадом. Кому и зачем понадобилось пачкать память почтенного и уважаемого в русской музыке инструментовщика, совершенно непонятно. Недорогими услугами «Бюро инструментовки в Симферополе» пользовались крупнейшие композиторы того времени, и играть в загадки с историей Якову Богораду было абсолютно незачем. Именно Кадичев, долгое время живший в Москве и хорошо знавший российский нотоиздательский рынок, посоветовал горящему нетерпением молодому коллеге прибегнуть к услугам вполне доступной по ценам провинциальной фирмы «Богорад и К°». И в редакторских поправках Богорада, господа рерайтеры, усматривать авторские указания попросту неграмотно и неприлично.

Неграмотно и неприлично, да… Благодаря исследователю Николаю Гущину теперь мы понимаем: Фёдор Кадичев, быстренько сделав «первые поправки мастера в клавире будущего легендарного марша» и хорошо зная нотоиздательский рынок, посоветовал молодому автору отправиться в многодневный вояж за полторы тысячи километров, потому что в Симферополе-де напечатать тираж будет дешевле, чем в Москве. И тот простодушно и доверчиво последовал совету, совсем позабыв про мудрую русскую пословицу: «За морем телушка полушка, да рубль перевоз».

Самое смешное, что Василий Агапкин, последовав совету наставника, прокатился три тысячи километров, да ещё и за свой счёт, совершенно напрасно: как мы хорошо знаем, воспользоваться «услугами вполне доступной по ценам провинциальной фирмы» Агапкину так и не довелось. Представляю себе, с какими мыслями Василий Агапкин возвращался в Тамбов и как он жаждал встречи со своим мудрым наставником…

Валентин Антонов

«Ах, зачем нас забрили в солдаты?»

Намного яснее и проще была бы история «Прощания славянки», не будь в ней симферопольского эпизода, рассказанного, если верить биографам, Василием Агапкиным и ни разу им самим не опровергнутого — и это при том, что никаких документов, доказывающих не то что соавторство, но даже и помощь Богорада, не сохранилось. Как хотите, но за этим видится щепетильность и порядочность Василия Агапкина по отношению к Богораду как к человеку, который, по-видимому, имел некие права на марш. […]

Ирина Легкодух, октябрь 2010 года — апрель 2012 года

Предисловие редактора

Почти год назад мне довелось вплотную заниматься проблемами датировки и установления авторства знаменитого русского марша «Тоска по Родине». В статье, опубликованной тогда в журнале «Солнечный ветер», ситуация с этим маршем описывалась всего одним ёмким словом — беспредел. Никто не имел ни малейшего представления о том, когда марш «Тоска по Родине» был написан — и это при том, что в крупнейших библиотеках и на руках у коллекционеров находятся буквально десятки изданных в начале прошлого века нотных текстов марша и его граммофонных записей. Никто не имел ни малейшего представления о том, кто же написал «Тоску по Родине» — потому что на обложках нотных изданий и на этикетках грампластинок мы видим множество различных фамилий. Претендентов на авторство слишком много, а это как раз и означает, что о настоящем авторе марша мы не знаем ничего.

Но это лишь на первый взгляд. На второй же и на все последующие взгляды выясняется, что официальная история марша «Прощание славянки» изобилует столь великим множеством совершенно необъяснимых поступков, противоречий, недомолвок и просто несуразностей, что невольно начинаешь задумываться: а уж действительно ли этот безупречный по вкусу, совершенно элегантный русский марш написал тот молодой человек, который — с явно не своими, а взятыми у кого-то напрокат боевыми крестами на гимнастёрке — позирует фотографу на снимке того времени, почти столь же элегантно показывая нам ножку со шпорой.

Немало вопросов вызывает и официальная датировка марша. На фоне утверждений о мгновенной и необычайной популярности «Прощания славянки» в годы Первой мировой войны вызывает недоумение почти полное отсутствие каких-либо нот, грамзаписей, да хотя бы просто каких-нибудь клочков, обрывков партитур того времени — их нет ни в частных коллекциях, ни в библиотеках, их нет нигде.

Ничего нет, и даже то единичное, что есть, известно, по большей части, в виде фотографий обложки и этикетки. Но каким же тогда образом распространялась по России мелодия марша?.. Распространялась, как нас уверяет официальная его история, словно пожар, — на слух, что ли?..

Нам известна фотография обложки нотного издания примерно 1914 года, но вот сохранился ли хотя бы один его экземпляр… боюсь, что этого не знает никто.

Нам известна грампластинка, выпущенная в 1915 году, но вот как звучит там знаменитый марш — непонятно: сохранились, быть может, всего один или два экземпляра этой грамзаписи. Быть может…

Для сравнения: существует и доступно огромное количество дореволюционных нотных изданий и граммофонных записей марша «Тоска по Родине», который, судя по всему, был написан даже несколько ранее «Прощания славянки».

После грамзаписи 1915 года следующая запись «Прощания славянки» была сделана в нашей стране лишь в ноябре 1944 года (Грампласттрест, номер по каталогу 12334).

Марш «Прощание славянки» исполняет оркестр Военно-политической академии под управлением И. В. Петрова:

И несколько последующих лет эта запись оставалась единственной…

Вообще, всё это выглядит очень загадочно и непонятно. Поэтому-то и вызывает огромный интерес та весьма оригинальная версия о происхождении марша «Прощание славянки», которая в октябре 2010 года была выдвинута Ириной Легкодух — талантливым киносценаристом, актрисой, общественным деятелем. Её большая статья на эту тему под названием «„Прощание славянки“ — белые пятна в истории марша» была подготовлена к печати (при участии журналиста из Симферополя Натальи Якимовой-Дрёмовой), но до сих пор так ещё и не опубликована, в крымском альманахе «Юбилейный год 2010». Для публикации в «Солнечном ветре» упомянутая статья была автором существенно переработана.

Излагаемая в статье версия, по мнению редактора, выглядит правдоподобно (местами даже весьма правдоподобно), но в отсутствие прямых документальных подтверждений (которые, быть может, ещё появятся — в том числе, с помощью наших читателей) версия эта остаётся всего лишь версией, пусть даже и оригинальной. Комментарии редактора при необходимости будут даваться прямо в тексте на плашках того же цвета, что и это предисловие.

В оформлении использованы две картины художника Константина Васильева, которые именно так и называются: «Марш „Прощание славянки“» и «Марш „Тоска по родине“» (1975 год, холст, масло).

Валентин Антонов, апрель 2012 года