Вместо предисловия

Толпы грехов — и гибельных грехов —

Сошлись перед оградою судебной,

И все кричат: «Он грешен, грешен, грешен!»

Отчаянье грызёт меня. Никто

Из всех людей любить меня не может.

Умру я — кто заплачет обо мне?

(Уильям Шекспир, «Король Ричард III»,

действие 5, сцена 3, пер. А. В. Дружинина)

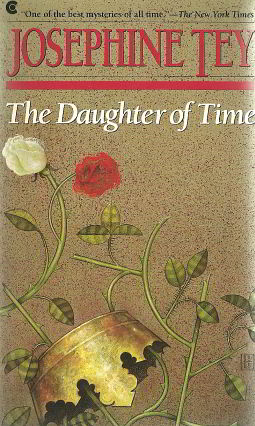

У каждого литературного произведения есть свой стержень. Есть книги, которые описывают красоту природы, красоту тела, красоту чувств, величие духа. Но есть и такие произведения, главное в которых, то, за что их любят и ценят, — это красота мышления, красота и торжество логики. Таковы, например, лучшие рассказы о Шерлоке Холмсе. Такова «Загадка Прометея» Лайоша Мештерхази. Такова и повесть Джозефины Тей «Дочь времени».

У каждого литературного произведения есть свой стержень. Есть книги, которые описывают красоту природы, красоту тела, красоту чувств, величие духа. Но есть и такие произведения, главное в которых, то, за что их любят и ценят, — это красота мышления, красота и торжество логики. Таковы, например, лучшие рассказы о Шерлоке Холмсе. Такова «Загадка Прометея» Лайоша Мештерхази. Такова и повесть Джозефины Тей «Дочь времени».

Впервые я прочитал её более тридцати лет назад, в очень неплохом польском переводе Кристины Юраш-Домбской. В те годы переводы на польский язык давали мне возможность знакомиться со многими зарубежными произведениями, поскольку оригиналы, как правило, были недоступны, а русских переводов и изданий просто не существовало. Я взял эту повесть с полок, где стояли детективные романы Росса Макдональда, Алистера Маклина и Реймонда Чандлера, но уже никогда потом она на эти полки не возвратилась. Ибо если это и детектив, то лишь в той степени, в которой детективом является любое проникновение в тайну за счёт анализа, логики и знаний.

Речь в повести Джозефины Тей шла — ни много ни мало — о посмертной реабилитации английского короля Ричарда III, пресловутого дьявола во плоти, мерзкого и отвратительного снаружи и внутри, заклеймённого школьными учебниками по истории, гением Уильяма Шекспира и талантом Лоуренса Оливье. Прочитав эту книгу, я, кажется, впервые почувствовал, как мало мы знаем даже не об исторических фактах самих по себе, а о тех людях, которые жили давным-давно на той же площадке, что и мы, которые были столь же реальны, как и мы, которые так же любили, страдали, радовались и приходили в отчаяние, теряли детей и близких, совершали массу «глупостей и мелких злодейств», грешили и каялись, убивали и умирали.

Джозефина Тей — это лишь один из псевдонимов шотландской писательницы Элизабет Макинтош (1897—1952). Проработав некоторое время преподавателем гимнастики, молодая Элизабет поселилась в доме отца, у знаменитого на весь мир озера Лох-Несс. Она всерьёз увлекалась и интенсивно занималась историей, но однажды, шутки ради, написала детективную повесть — на конкурс. Так и началась её писательская деятельность.

Джозефина Тей — это лишь один из псевдонимов шотландской писательницы Элизабет Макинтош (1897—1952). Проработав некоторое время преподавателем гимнастики, молодая Элизабет поселилась в доме отца, у знаменитого на весь мир озера Лох-Несс. Она всерьёз увлекалась и интенсивно занималась историей, но однажды, шутки ради, написала детективную повесть — на конкурс. Так и началась её писательская деятельность.

Сюжет повести «Дочь времени», предпоследней повести Джозефины Тей (опубликованной в 1951 году), довольно прост: оказавшись волею случая на больничной койке, инспектор Скотланд-Ярда Алан Грант, мозг которого не привык простаивать без дела, лишь на основе общедоступных источников проводит настоящее полицейское расследование и распутывает историческую загадку — загадку личности Ричарда III, погибшего в битве при Босуорте полтысячелетия назад.

Мне вовсе не хотелось бы лишать потенциальных читателей повести этого удовольствия — самостоятельно пройти весь путь вместе с Аланом Грантом, поэтому я ограничусь только кратким напоминанием сути дела.

Мне вовсе не хотелось бы лишать потенциальных читателей повести этого удовольствия — самостоятельно пройти весь путь вместе с Аланом Грантом, поэтому я ограничусь только кратким напоминанием сути дела.

С гибелью в 1485 году английского короля Ричарда III (на фотографии вы видите его лицо) закончилась долгая междоусобная война Алой и Белой роз, двух ветвей старой королевской династии Плантагенетов (помните Ричарда Львиное Сердце из романа Вальтера Скотта «Айвенго»?). При этом, однако, закончилась и сама династия Плантагенетов: на английский трон вступил Генрих VII Тюдор, имевший на престол весьма сомнительные права.

Впрочем, судите сами. Всё, как в сказке, началось с того, что у английского короля Эдуарда III Плантагенета было три сына: старший — Эдуард, «Чёрный принц», средний сын — Джон Гонт, герцог Ланкастер, основатель ветви Ланкастеров, и младший — Эдмунд, герцог Йорк, основатель ветви Йорков.

Богу было угодно (видимо, в наказание за грехи предыдущих Плантагенетов), чтобы «Чёрный принц», законный наследник, умер раньше своего отца, и после смерти Эдуарда III на престол вступил (это произошло в 1377 году) Ричард II, сын «Чёрного принца». Посмотрите на генеалогическое древо (приведена лишь наиболее существенная его часть):

Эдуард III Плантагенет

Эдуард «Чёрный принц»

Ричард II (1377—1400)

Джон Ланкастер

Генрих IV Ланкастер (1400—1413)

Генрих V Ланкастер (1413—1422)

Генрих VI Ланкастер (1422—1461 и 1470—1471)

Эдуард, принц Уэльский (убит в 1471)

Джон Бофор (от незаконного брака с Екатериной Суинфорд)Джон Бофор II

Маргарита Бофор

Генрих VII Тюдор (1485—1509). Сын Маргариты Бофор от её брака с Эдмундом Тюдором, графом Ричмондом. Основатель династии Тюдоров. Взял в жёны Елизавету Йорк

Эдмунд Йорк

Ричард, граф Кембридж

Ричард Йорк (убит в 1460)

Эдуард IV Йорк (1461—1470 и 1471—1483)

Эдуард V Йорк (1483)

Ричард Йорк (убит в 1483)

Елизавета Йорк.

Стала женой Генриха VII ТюдораДжордж Кларенс (убит в 1478)

Ричард III Йорк (1483—1485)Приведённые в скобках даты относятся к годам правления королей Англии или указывают на год смерти их потенциальных наследников («убит» — это не всегда в результате злодейства, иногда и в нередких в те времена битвах или просто мелких стычках).

Собственно говоря, война Роз и началась с того, что Генрих Болингброк свергнул своего двоюродного брата и легитимного короля Ричарда II и вступил на английский трон под именем Генриха IV. Война Алой розы (ветвь Ланкастеров) и Белой розы (ветвь Йорков) длилась (с перерывами) с 1400 по 1485 годы и сопровождалась братоубийственной резнёй, грабежами, насилиями над женщинами и детьми, жестокими убийствами, невероятными предательствами, подлостью — то есть вполне обычным букетом политики того времени.

Собственно говоря, война Роз и началась с того, что Генрих Болингброк свергнул своего двоюродного брата и легитимного короля Ричарда II и вступил на английский трон под именем Генриха IV. Война Алой розы (ветвь Ланкастеров) и Белой розы (ветвь Йорков) длилась (с перерывами) с 1400 по 1485 годы и сопровождалась братоубийственной резнёй, грабежами, насилиями над женщинами и детьми, жестокими убийствами, невероятными предательствами, подлостью — то есть вполне обычным букетом политики того времени.

Из приведённой схемы следует также, что Генрих Тюдор имел несравненно меньшие права на престол, нежели Ричард III. Несколько исправило положение его позднейшая женитьба на Елизавете Йорк, но, конечно, Тюдоры были вынуждены предпринимать все возможные усилия по дискредитации свергнутого ими Ричарда. На фотографии вверху вы видите один из портретов Генриха VII Тюдора.

Есть несомненные свидетельства того, что нарисованный самыми мрачными красками образ Ричарда III был создан во времена и по заказу правившей в Англии династии Тюдоров. Но даже авторы этого созданного протюдоровской историографией образа не посмели отрицать такие качества Ричарда, как его редкую для того времени верность своему брату-королю Эдуарду IV и незаурядное личное мужество. В самом деле, многие из тех, кто помнят слова шекспировского Ричарда («Коня, коня! Полцарства за коня!»), произносимые им в финале сценической битвы при Босуорте, воспринимают эти слова как свидетельство его трусости и желания убежать с поля битвы. Между тем, даже у Шекспира, вполне осознанно следовавшего тюдоровской традиции, дело обстоит как раз наоборот, и сценический Ричард мечется в поисках коня лишь для того, чтобы снова броситься в неравный бой:

Кетсби:

На помощь, герцог Норфолк, выручай! Король творит в бою за чудом чудо: Как бешеный, в опасность лезет он. Под ним коня убили: без коня Он рубится и в глотку самой смерти Кидается, чтоб Ричмонда сыскать. На выручку, милорд, иль всё пропало.

Шум сражения. Вбегает король Ричард.

Король Ричард:

Коня! Коня! Престол мой за коня!

Кетсби:

Вам конь готов — спасайтесь, государь!

Король Ричард:

Прочь, раб! Я жизнь мою на карту ставлю, И я дождусь, чем кончится игра! Шесть Ричмондов, должно быть, вышло в поле: Я пятерых убил, а не его! Коня, коня! Престол мой за коня!.

(Уильям Шекспир, «Король Ричард III», действие 5, сцена 4, пер. А. В. Дружинина).

Реальный Ричард принял смерть лицом к лицу. Когда всё было кончено, его обнажённое изуродованное тело возили по улочкам близлежащего Лейстера, чтобы все убедились — король мёртв, и да здравствует новый король! Считается, что Ричард III был похоронен в местной церкви Грейфрайерс и что впоследствии его останки были выброшены в реку.

Реальный Ричард принял смерть лицом к лицу. Когда всё было кончено, его обнажённое изуродованное тело возили по улочкам близлежащего Лейстера, чтобы все убедились — король мёртв, и да здравствует новый король! Считается, что Ричард III был похоронен в местной церкви Грейфрайерс и что впоследствии его останки были выброшены в реку.

Среди историков в настоящее время преобладает мнение о том, что в случае с Ричардом мы имеем дело с неприкрытым искажением его образа в угоду правившей династии. Конечно, он не был ангелом, но он был значительно менее жесток и гораздо более доверчив, чем многие его современники. Погибнув в неполные 33 года, он успел показать себя и храбрым воином, и умелым администратором. По всему миру существует множество настоящих фан-клубов Ричарда III, а в Лейстере ему установлен памятник, фотографию которого вы видите (фотография взята с сайта писательницы и журналистки Веры Камши).

Насколько можно судить по материалам, размещённым в Интернете, повесть Джозефины Тей произвела впечатление и на русскоязычную читательскую аудиторию. Вот лишь некоторые из откликов:

«Код да Винчи» с этой книгой даже сравнивать нельзя. Браун написал стандартный боевичок с псевдоисторической вставкой. А попробовал бы он написать книгу, которая не содержит ни драк, ни погонь, ни прочих экшнов. Где всё действие происходит в больничной палате, детектив прикован к постели и действие сводится к чтению книг и обсуждению прочитанного. И чтобы при этом книга захватывала от первой до последней страницы, как это делает «Дочь времени».

Только что закончила читать эту книгу и сразу спешу оставить рецензию. Мне очень понравилось. Действительно, производит впечатление больше, чем нашумевший Дэн Браун.

Совершенно обалденная книга! Просто, увлекательно и логично рассказано об одном из классических «исторических ляпсусов», которые возникают из-за изучения истории «по Дюма» или «по Шекспиру». Впервые прочитал много лет назад, восхищаюсь до сих пор.

Ну, и так далее…

На русском языке (перевод Л. И. Володарской) повесть Джозефины Тей «Дочь времени» была издана в 2004 году издательством «Флюид/FreeFly». Мне трудно судить о качествах этого издания, поскольку у меня его просто нет. Имеющиеся же в Интернете общедоступные переводы различаются в деталях и, с точки зрения русского языка, выполнены достаточно небрежно — вплоть до того, что иногда погрешности стиля могут вызвать у читателя искажённое представление о самих исторических фактах, вокруг которых разворачивается действие повести. Поэтому при подготовке публикации на нашем сайте мы были вынуждены произвести тщательное сличение с оригиналом с целью исправления всех замеченных неточностей. Кроме того, предлагаемый вашему вниманию перевод был дополнен мною примечаниями К. Юраш-Домбской из польского издания 1974 года (издательство «Czytelnik», Варшава).

Валентин Антонов