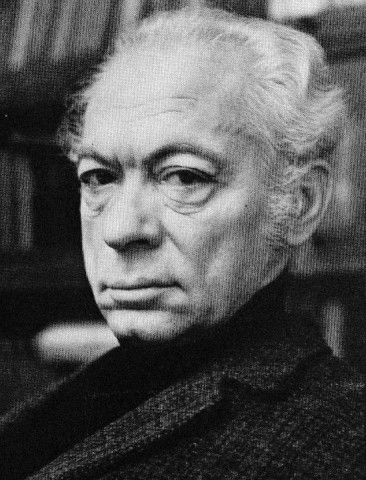

Мы открываем раздел «Разные разности» публикацией романа венгерского писателя Лайоша Мештерхази «Загадка Прометея». К тому есть несколько причин. Самая естественная: в марте этого года ему исполнилось бы 90 лет (а прожил он всего лишь 63 года). Далее, его роман в оригинале появился в 1973 году, на русском языке публиковался в журнале «Иностранная литература» в 1976 году и на следующий год вышел у нас в книжном варианте. Учитывая, что Мештерхази был идейным коммунистом (впрочем, не более коммунистом, чем был им Окуджава: «… И комиссары в пыльных шлемах // Склонятся молча надо мной»), учитывая определённую, если можно так выразиться, «изысканность» и оттого нерыночность его романа, — шансов на переиздание немного.

Разумеется, это не главные причины. «Загадка Прометея» принадлежит к числу тех редких произведений, которые доставляют пищу не только душе, но и разуму. Его жанр критики определяют так: философский роман-эссе. В нём присутствуют, по меньшей мере, три равнозначных слоя.

Во-первых, попытка проникнуть к истокам самого сокровенного, необычайно трудного для исследования и понятного совсем не более, чем, например, физическая природа квазаров: попытка проникнуть к истокам народных мифов и сказок. Истоки же эти находятся там, куда традиционная наука пробиться не в состоянии — в древнейшей истории человечества. Ну вот: мировой фольклор кишит огнедышащими драконами и прочими змеями-горынычами. Откуда дикари (извините, наши предки) их взяли? Динозавры вроде бы отлетались давным-давно (да и когда летали, то никакого пламени они не извергали), других прообразов вообще не просматривается, а предполагать у отдельных наших предков высокий уровень абстрактного мышления, конечно, можно, да только как тогда объяснить массовость и повсеместность этих сказочных персонажей? Впрочем, и динозавры тоже отпадают: пернатый змей Кецалькоатль в Мексике отнюдь не похож на китайского дракона. Общим же от Китая до Мексики являются три вещи: змей, летает, огонь. Напоминаю, что многие-многие тысячелетия и десятки (сотни? тысячи?) тысячелетий то, что мы теперь рассказываем деткам на ночь, существовало в виде устной традиции, передавалось от отцов к сыновьям, от поколения к поколению, попутно обрастая всё новыми и новыми «региональными» подробностями, которые наслаивались друг на друга, придавая местный колорит некоей первоначальной истории. Что же такое в те махровые времена настолько поразило наивные души дикарей, что память об этом эстафетой передавалась человечеством на протяжении сотен тысяч лет?

Другой пример. А почему, собственно, в часе 60 минут? А в окружности 360 градусов? Тут вот ведь какое дело: все позиционные системы счисления абсолютно равноправны, основание ни одной из них чисто математически не выделено, и нашу приверженность десятичной системе можно объяснить только одним: у дикарей в пещерах всегда был «под рукой» естественный инструмент для счёта, их собственные пальцы, которых на руках ровно десять. Десятки (сотни? тысячи?) тысячелетий такого счёта внедрили в нас десятичную систему счисления буквально на генетическом уровне! Почему же наши предприимчивые друзья в т.н. демократических странах так естественно оперируют дюжинами и прочими футами? Нет, они во многом нормальны, и с пальцами у них тоже всё в порядке. Так откуда же?!

Откуда, откуда… естественно, от древнего и славного народа, который мы называем шумерами (и который, впрочем, и сам взялся неизвестно откуда). Но откуда же, ради бога, взялась у шумеров-то эта пресловутая шестёрка, перешедшая к нам? Кто скажет? Никто не скажет… То есть, конечно же, что-то говорят. Если отбросить псевдонаучную трескотню, то говорят примерно на таком уровне: «Потому что в Междуречье температура летом достигает 60 градусов». Шутка, конечно. Если же серьёзно, то многие авторы, перебрав все имеющиеся в специальной литературе аргументы, приходят к неутешительным выводами и с горечью пишут, например, нечто вроде этого:

… В полном отчаянии Б. Л. Ван-дер-Варден приходит к выводу: «Ступень, соответствущая числу 60, является наверняка исторической случайностью…», и всю дискуссию о причинах введения шестёрки он резюмирует в нескольких словах: «Мы, в сущности, этого не знаем»…

Но вернёмся, однако, к «Загадке Прометея». Вот как пишет о ней, о загадке, сам Мештерхази:

… Кто такой Прометей, знает каждый школьник. Герой из греческой мифологии, укравший для людей огонь с неба и в наказание по велению Зевса прикованный Гефестом к скале на Кавказе, куда ежедневно прилетал орёл (по некоторым источникам — гриф), дабы вновь и вновь раздирать не успевавшие затянуться раны героя и клевать ему печень. […] Прометей был величайшим благодетелем человечества. Так почему же в античном мире не назвали по нему ни единой звезды (орёл, что клевал ему печень, заслужил эту честь!), почему нет ни храма, ни хотя бы жертвенника или источника, рощи, посвящённых его памяти? А между тем огромное звёздное небо полным-полно совсем незначительными подчас персонажами мифологии и легенд, некоторым же звёздам и вовсе достались названия тех или иных предметов обихода…

Загадка, и поразительная. Шаг за шагом Мештерхази пытается снимать с мифов паутину времени и проникнуть к их истокам, действуя, в сущности, теми же методами (а других-то и нет), которыми пользовался гениальный дилетант, Генрих Шлиман, придя в выводу о том, что гомеровская Троя спрятана под турецким холмом Гиссарлык… Одна из заключительных глав у Мештерхази названа так: «И напоследок ещё немного мифо-гео-историко-архео-этно-социо-психо-филологии». Вот это и есть единственный метод. Проблемы древнейшей истории настолько сложны, что подобраться к ним можно, только используя возможно более широкий спектр знаний, от математики до мифологии, потому что совершенно неизвестно, где именно произойдёт прорыв. И следовать за автором на этом сложном пути, смаковать удивительную смесь логики, парадоксальности, интеллектуальной смелости и эрудиции, — необычайно увлекательное занятие!

Второй слой романа — чисто беллетристический. Для стиля Лайоша Мештерхази характерны тонкий юмор, ирония, великолепно прописанные образы и диалоги. К примеру, вот воображаемая сцена появления у Микен отряда во главе с Гераклом:

… Короче говоря, было бы чистой наивностью — не только неосведомлённостью в делах древних, но и просто недостаточным знанием человека и общества — представить себе прибытие наших героев в Микены как-нибудь так: в башенке над Львиными воротами сидит стражник; он видит вдали облако пыли, прикладывает козырьком ладонь к глазам и говорит: «Глянь-ка, а! Чего это там?»; но вот из облака пыли медленно проступают очертания отряда… опять — ладонь козырьком, опять: «Глянь-ка, глянь! Чего это там? Всадники, пешие, колесницы… ну и ну!»; проходит ещё немного времени, и вот сторожевой, словно сойдя со страниц какого-то отечественного нашего исторического романа, восклицает: «Будь я проклят, если это не отряд Геракла! Покарай меня бог, коли это не так!» Вот уж придумают, право!..

Особо следует отметить прекрасный перевод на русский язык, сделанный Еленой Ивановной Малыхиной. Он отличается тонким подбором синонимов, необычайной стилистической адекватностью, уместным использованием иногда даже и редких русских слов и выражений. Читая её перевод, совершенно забываешь о том, что читаешь вовсе не оригинал.

И третий слой, философский. В этой связи мне вспомнилась реплика Амундсена (его роль исполнил Шон Коннери) в фильме Михаила Калатозова «Красная палатка» (советско-итальянский, 1969 год). В фильме есть идеальный такой персонаж, швед Мальмгрен (роль Э. Марцевича). Амундсен сказал о нём примерно так: «На чистоте ничего не растет. Даже любовь». Один из трёх финалов («фантастический», по определению самого автора, но сути дела это не меняет) романа-эссе Мештерхази описывает любопытный диалог между богиней Афиной и умирающим Прометеем. Я прошу прощения за длинную цитату, но она даёт довольно точное представление и о писательском стиле Лайоша Мештерхази, и о философской идее его романа.

Прожив среди людей, Прометей стал смертен. К нему приходит когда-то любившая его Афина:

— Как дела?

— Спасибо. Вот, умираю./p>

— Ну, что ты, право, уж сразу… Боишься?.. Что оно такое?

— Нет, не боюсь. Скорее сказал бы: мне любопытно. И ещё, я очень устал. Смерть — это хорошо. Большая привилегия человека. Полное отпущение. Жаль, что не знал этого раньше. Я ведь учил их только жить.

— И они научились?

Прометей не ответил. Афина болезненно улыбнулась:

— Мой старый друг! Признайся: тебя несколько… гм… освистали. Ты забыл, что здесь — их сцена.

— Я старался держать себя, как все люди. Как любой из них.

— Не думай, что они это высоко оценили. Как сказал однажды тот картёжник своим партнёрам: «Что ж это за бог, ежели он к нам спустился?» Они ждали от тебя божественных представлений. Ты творил чудеса?

— Ну что ты в самом деле!

— Может, ты утерял способность творить чудеса?

— Я мог бы смешать раздробленный в порошок древесный уголь, серу, селитру и с громом и молнией взорвать Львиные ворота. Для них, знаю, это было бы чудо, но я же не ярмарочный фигляр!

— Не кричи, Проме, милый, не волнуйся!

— Чудо — то, что суще, чудо — это природа, мир! Я хотел, чтобы они сами открыли все чудеса!

— Прошу тебя, дорогой, успокойся!.. Скажи, ты им пророчествовал?

— Ну конечно. Если спрашивали, пророчествовал безотказно.

— Но они не считали это пророчеством, верно? Ибо ты говорил только то, что можно рассчитать наперёд.

— А что мне было им говорить? Врать, что ли?

— Нужно говорить то, что они хотят услышать. И как можно двусмысленнее. Однозначных и точно обоснованных предсказаний они не разумеют… А что ты сделал дурное?

— Дурного я не делал. Правда, и хорошего тоже. Я понял, что здесь, среди людей, это невозможно…

— Я думаю, Прометей, тебе следовало сотворить дурное дело.

— Что?

— Да, дурное. Что-нибудь очень дурное. Чтобы после того уже совершить и действительно хорошее. Ты — Даритель огня. Почему ты не поджёег дворец, да так, чтобы все в нём сгорели?

— Глупости говоришь, Афина! Тех, кто оказал мне гостеприимство?..

После короткой паузы Афина проговорила:

— Ты прожил здесь почти двадцать лет… Скажи, ты всё ещё любишь человека?

— Я опять сделал бы для него то, что однажды сделал.

— Это уклончивый ответ, Прометей. Вижу, ты выучился у них дипломатии.

Прометей утомлённо молчал.

— Ну, хорошо, — заговорила Афина. — Не печалься, друг мой. И главное, не удивляйся своей судьбе среди них! Попробуй думать, как они. Что делать людям с добрым богом? Всё своё ты им отдал, отдал даже то, что тебе не принадлежало, за что и поплатился жестоко, бедный мой друг. Всякий раз, завидев тебя, они вспоминали, что обязаны тебе благодарностью. Собственно говоря, я их понимаю: ощущение не из самых приятных… Ты слышал, как они называют благочестивых людей? Богобоязненный! Понимаешь! Бо-го-бо-яз-нен-ный! Но тебя-то чего бояться? А если они тебя не боятся, откуда им знать, что ты — бог? Видишь ли, дорогой друг, я, к сожалению, до некоторой степени твоя ученица, но однажды и я вынуждена была устроить для них крупный спектакль — показать себя, так сказать, во гневе: обратила Арахну в паука. Если бы я не совершила по крайней мере этого одного злодейства, люди бы на меня даже не… Чуть не выразилась… Бог оттого и бог, что обижает, ранит, казнит…

Прометей задумался.

— Скажи, — проговорил он наконец, — я вот часто ломал себе голову… что, собственно, говорит Старик про то, что я освободился?

Афина рассмеялась.

— Делает вид, будто ничего об этом не знает. Один раз, один-единственный раз, только буркнул: «Вот и ладно! Это будет для него похуже, чем скала, клянусь Стиксом»…

Трудно быть богом...

Текст романа публикуется по изданию: «Лайош Мештерхази. Избранное», Москва, «Прогресс», 1977. В «Оглавлении», которое можно видеть внизу, глава под названием «Фивы» разделена на две части; у Мештерхази эта глава также разделена на две части. Примечания к тексту соответствуют указанному изданию. Мы сочли нужным добавить к ним несколько своих примечаний.

Валентин Антонов, сентябрь 2006 года

Для венгерского писателя быть переведённым на русский язык — большое событие. Вы это поймёте, если вспомните, что во всём огромном мире венгерским языком владеет лишь около пятнадцати миллионов человек. Наш язык — прекрасный, но доступный, увы, столь немногим — крайне ограничивает радиус действия нашей литературы. Окном в мировую литературу, с тех пор как существует венгерская литература, был для нас перевод: мы переводили на родной язык всё самое ценное, от античности до наших дней. Сами же, чтобы выйти к миру, располагали вместо двери разве что узенькой щёлкой. Дверь перед венгерской литературой распахнуло социалистическое содружество, точнее — русский язык. Язык международный. Один из официальных языков межнационального общения и в то же время — что в данном случае ещё важнее — литературный международный язык, поколениями великих русских поэтов и прозаиков отшлифованный до совершенства. Поэтому перевод на русский язык произведения венгерского автора означает не только тираж, многократно превышающий тиражи, возможные у нас, — благодаря русскому языку это произведение становится литературным явлением в любом уголке земного шара.

Для венгерского писателя быть переведённым на русский язык — большое событие. Вы это поймёте, если вспомните, что во всём огромном мире венгерским языком владеет лишь около пятнадцати миллионов человек. Наш язык — прекрасный, но доступный, увы, столь немногим — крайне ограничивает радиус действия нашей литературы. Окном в мировую литературу, с тех пор как существует венгерская литература, был для нас перевод: мы переводили на родной язык всё самое ценное, от античности до наших дней. Сами же, чтобы выйти к миру, располагали вместо двери разве что узенькой щёлкой. Дверь перед венгерской литературой распахнуло социалистическое содружество, точнее — русский язык. Язык международный. Один из официальных языков межнационального общения и в то же время — что в данном случае ещё важнее — литературный международный язык, поколениями великих русских поэтов и прозаиков отшлифованный до совершенства. Поэтому перевод на русский язык произведения венгерского автора означает не только тираж, многократно превышающий тиражи, возможные у нас, — благодаря русскому языку это произведение становится литературным явлением в любом уголке земного шара.

Нужны ли слова, чтобы объяснить, с каким волнением выхожу я к этой поистине необъятной аудитории?

Моё волнение тем больше, что из всех моих произведений я люблю этот роман особенно. В каком-то смысле он стал квинтэссенцией всех моих раздумий и творческих устремлений. И, помимо прочего, присущая мне склонность к иронии нашла в нём естественный выход: «рационалистический» анализ мифов и легенд как реально существовавшей действительности предоставлял к тому неограниченные возможности. В стране Гоголя, думается мне, эта ирония полюбится читателям. Что же до меня, то я пользуюсь ею не только ради вящей «занимательности» (которая, впрочем, тоже важный фактор) — я убеждён, что ироническая интонация способна придать особенную значимость и действенную силу серьёзному содержанию произведения. А в «Прометее», по замыслу моему, сказка повествует о вещах весьма серьёзных.

На моей родине меня знают как писателя современной, злободневной тематики. Поэтому моё обращение к событиям далёкой древности поначалу было встречено с некоторым недоумением. Микены бронзового века — да ещё бог в главной роли! (Или — полубог? Ведь очень возможно, что на самом-то деле главный герой здесь Геракл, а не Прометей…) Но вскоре критика — к искренней моей радости — единодушно заговорила об актуальности, о сегодняшности романа. И, надеюсь, не только из-за шутливых моих отступлений и ссылок, но прежде всего потому, что актуальны и сегодняшни те моральные и философские проблемы, которые я исследую. Добавлю только, что не один злободневный вопрос прояснил для себя, работая над «Загадкой Прометея». (Очевидно, я не рождён «чистым теоретиком»: явления, доступные воображению и чувству, говорят мне больше, чем отвлечённые категории. Но ведь это свойственно, пожалуй, многим, очень многим.)

Я писатель и потому не стану отпираться: конечно, я жажду успеха. И тоже хочу, насколько возможно, доступными мне средствами внести свою скромную лепту в улучшение, совершенствование жизни на земле. Достигнуть же этого я смогу лишь в том случае, если читателю по душе придётся мною написанное, если он пойдёт со мной «рука об руку». Да послужит это оправданием моему тщеславию!

Итак, мой «Прометей» входит сейчас в ту дверь, что отворяет перед ним русский язык. Что мне остаётся? Я закрываю глаза и, затаив дыхание, жду, как-то он будет принят. Поручаю себя доброжелательности читателя.

Лайош Мештерхази