«Крики чайки белоснежной…», начало

[…] В 6 часов утра 4 сентября 1912 года, пройдя короткий путь по Югорскому шару, шхуна «Св. Анна», несмотря на крайне неблагоприятную ледовую обстановку, вошла в Карское море. И с этого времени всякая связь с экспедицией Брусилова была потеряна.

Теперь они могли рассчитывать лишь на себя — и на Бога…

3. «Штурман Ив. Дм. Климов»

Бесспорно, он был умным, волевым и решительным человеком. И ещё — у него был несомненный литературный дар. Его воспоминания, впервые опубликованные в самом конце 1917 года под названием «На юг, к Земле Франца-Иосифа!», читаются на одном дыхании. Ему веришь, веришь сразу и безусловно — и порою даже не понимаешь, почему так происходит: есть в этом что-то магическое. Именно с этого человека Вениамин Каверин «списал» образ Ивана Дмитриевича Климова, штурмана экспедиции капитана Татаринова в романе «Два капитана». И именно эти его воспоминания писатель воспроизвёл в своём романе почти без изменений.

Мы уже знаем, каким образом получилось так, что штурман Валериан Альбанов неожиданно для самого себя оказался на «Св. Анне» не только единственным штурманом, но даже, по сути, старшим помощником капитана — ибо кого-либо другого, способного выполнять эту роль, на судне просто не было.

Между тем, Альбанов не был кадровым флотским офицером, каковым являлся Георгий Брусилов или, скажем, отказавшийся участвовать в экспедиции Николай Андреев. И происхождением своим Альбанов не мог похвастаться, и громкими именами влиятельных родственников — всё, чего он достиг в жизни к своим тридцати годам, он достиг сам, своим собственным и нелёгким трудом. Сам приехал в Петербург, сам поступил в мореходку, сам зарабатывал себе на жизнь в годы учёбы на штурмана (отец его к тому времени умер, а на попечении матери оставались ещё две его сестры).

Закончив учёбу, Альбанов три с лишним года проработал штурманом на Енисее и на Каспии. В 1908 году, наплавав себе необходимый для этого стаж (ценз), он получил, наконец, диплом штурмана дальнего плавания. После этого он проработал один сезон на Балтике, а затем три года плавал в Баренцевом море.

Опыт, приобретённый Альбановым за годы его плавания по всему Енисею и вдоль берегов северных морей, показался Георгию Брусилову достаточным основанием для того, чтобы пригласить его в качестве штурмана в экспедицию на «Св. Анне». Видимо, он слыл хорошим специалистом — и одного этого было вполне достаточно. Ведь подменять Брусилова, если бы пришлось, в роли капитана судна и руководителя экспедиции должен был человек его круга, его друг и, как считалось, единомышленник — лейтенант Андреев. Но случилось иначе: вторым человеком в экспедиции стал Валериан Альбанов…

Многие исследователи отмечают, что в 1912 году ледовая обстановка в южной части Карского моря была на редкость тяжёлой. Согласно первоначальному плану экспедиции, следуя вдоль берега, «Св. Анна» настойчиво пробивалась во льдах к полуострову Ямал, пока, в десятке километров от берега, не вмёрзла в неподвижное ледяное поле. «Где именно будем зимовать, пока неизвестно… Желательно попасть в устье Лены», — этим надеждам Ерминии не суждено было сбыться: до Лены и даже до Енисея было ещё ой как далеко. Но это, конечно, не слишком волновало путешественников. Альбанов:

Хорошие у нас у всех были отношения, бодро и весело переносили мы наши неудачи. Много хороших вечеров провели мы в нашем чистеньком ещё в то время салоне, у топившегося камина, за самоваром, за игрой в домино. Керосину тогда было ещё довольно, и наши лампы давали много света. Оживление не оставляло нашу компанию, сыпались шутки, слышались неумолкаемые разговоры, высказывались догадки, предположения, надежды.

Лёд южной части Карского моря не принимает участия в движении полярного пака, это общее мнение. Поносит нас немного взад и вперёд в продолжение зимы, а придёт лето, освободит нас и мы пойдём на Енисей.

Георгий Львович съездит в Красноярск, купит, что нам надо, привезёт почту, мы погрузим уголь, приведём всё в порядок и пойдём далее…

В самом деле, почему бы Георгию Львовичу и не сгонять, при случае, в Красноярск?.. Да, а что же наша Ерминия? Не сломалась ли, не испугалась, не пожалела ли она о своём импульсивном решении?..

Валериан Альбанов продолжает воспоминания о тех первых неделях в экспедиции:

Таковы были наши планы, наши разговоры у самовара в салоне за чистеньким столом.

«Наша барышня», Ерминия Александровна, сидела «за хозяйку» и от нас не отставала. Ни одной минуты она не раскаивалась, что «увязалась», как мы говорили, с нами. Когда мы шутили на эту тему, она сердилась не на шутку. При исполнении своих служебных обязанностей «хозяйки» она первое время страшно конфузилась. Стоило кому-нибудь обратиться к ней с просьбой налить чаю, как она моментально краснела до корней волос, стесняясь, что не предложила сама.

Если чаю нужно было Георгию Львовичу, то он предварительно некоторое время сидел страшно «надувшись», стараясь покраснеть, и когда его лицо и даже глаза наливались кровью, тогда он очень застенчиво обращался: «Барышня, будьте добры, налейте мне стаканчик».

Увидев его «застенчивую» физиономию, Ерминия Александровна сейчас же вспыхивала до слёз, все смеялись, кричали «пожар» и бежали за водой…

В середине октября 1912 года то ледяное поле, в которое вмёрзла «Св. Анна», оторвалось от полосы берегового льда и медленно двинулось к северу. Вначале это не вызвало беспокойства: «Поносит нас немного взад и вперёд…», — но проходили дни, проходили недели, а движение льдины со шхуной было только «вперёд» и «вперёд». Спустя месяц, в декабре, дрейф «Св. Анны» к северу даже убыстрился…

О том, как день за днём проходил этот дрейф, нам известно из документа под названием «Выписка из судового журнала лейтенанта Брусилова». На «большую землю» эту «Выписку», в запечатанном пакете, доставил Валериан Альбанов, и почти сразу же, в конце 1914 года, она была опубликована.

Документ этот имеет подпись Георгия Брусилова; в его составлении, вероятно, принимала участие и Ерминия Жданко, чьей рукой он переписан. Жанр «Выписки» определить нелегко: это не сам судовой журнал, а перечисление происходивших на судне событий, но составленное сразу за весь прошедший период времени, причём, как мы сегодня понимаем, некоторые очень важные события совершенно в этой «Выписке» не отражены. Вне всякого сомнения, это было сделано вовсе не потому, что они казались составителям «Выписки» несущественными — скорее, дело обстояло как раз наоборот…

Уже на второй день после начала дрейфа Брусилов, вероятно, понял, что зимовать им придётся не на берегу, и принял решение построить прямо на льдине «баню» — благо, всяких-разных пиломатериалов на палубе «Св. Анны» было навалено достаточно. Живо принялись за дело, и в последний день октября баня была готова. Составители «Выписки» вспоминают:

С этого времени каждую неделю мы имеем баню, вполне отвечающую своему назначению, и один день баня топится для стирки белья.

Вообще, жизнь идёт довольно легко, так как в помещениях тепло, пища вполне удовлетворительная, и изредка устраиваем развлечения, как например, в октябре у нас было состязание в беге на лыжах и коньках, на льду была поставлена палатка, где было угощение и горячего шоколада с печеньем и сластями.

К Рождеству готовится спектакль, репетиции идут в бане…

Построенная довольно далеко от судна, баня простояла там полтора месяца: в середине декабря между нею и «Св. Анной» появилась трещина, и баню пришлось перетащить поближе. Но вскоре после этого об её первоначальном предназначении пришлось забыть: среди экипажа началось нечто вроде эпидемии непонятной болезни, так что баню пришлось превратить в больничный изолятор.

Дело было так. Ночью 8 декабря вблизи судна появился первый медведь. Брусилов выстрелил в него и промахнулся. Но уйти тому медведю не удалось: днём, усилиями Альбанова и гарпунеров, его всё-таки застрелили. Радости, должно быть, не было конца: ещё бы, свежее мясо!..

Первым заболел Георгий Брусилов — всего через неделю. На следующий день заболел Альбанов. Потом заболели ещё несколько человек. Потом ещё… У большинства болезнь протекала сравнительно легко, и к середине января все они, более или менее, поправились. Кажется, Ерминия так и вовсе не заболела. Но вот Брусилов…

Командир экспедиции слёг на долгие четыре месяца. «Следы этой болезни ещё и теперь, полтора года спустя, дают себя чувствовать» — читаем мы в «Выписке» его слова. А запись от 17 февраля 1913 года приводит ещё и такие подробности: «Ходить и двигаться совсем не могу, на теле у меня пролежни, часто заговариваюсь…». Именно так: о том, что командир временами буквально терял тогда разум, вспоминает и Альбанов. О болезни Брусилова он пишет, в частности, следующее:

Всякое неосторожное движение вызывало у Георгия Львовича боль, и он кричал и немилосердно ругался. Опускать его в ванну приходилось на простыне. О его виде в феврале 1913 года можно получить понятие, если представить себе скелет, обтянутый даже не кожей, а резиной, причём выделялся каждый сустав… Ничем нельзя было отвлечь его днём, от сна; ничем нельзя было заинтересовать его и развлечь; он спал целый день, отказываясь от пищи…

День он проводил во сне, а ночь большею частью в бреду…

Естественно, что вести в таком состоянии судовой журнал и руководить экспедицией — невозможно. Как в то время решались все эти вопросы — об этом ни в «Выписке», ни в воспоминаниях Альбанова не сказано ни слова… Ерминия Жданко, по словам Альбанова, постоянно была рядом с больным:

От капризов и раздражительности его главным образом страдала «наша барышня», Ерминия Александровна, неутомимая сиделка у кровати больного. Трудно ей приходилось в это время… Но Ерминия Александровна всё терпеливо переносила, и очень трудно было её каждый раз уговорить идти отдохнуть…

Что это могла быть за болезнь? Быть может, это была тяжёлая форма трихинеллёза — болезни, заразиться которой можно, в частности, поев недостаточно проваренное мясо белого медведя. Именно трихинеллёз, как считают ныне, стал причиной гибели шведской полярной экспедиции 1897 года на воздушном шаре «Орёл». Спустя много лет их останки нашли, но умерли они не от голода: из частичек высохшего мяса были выделены возбудители трихинеллёза…

Лишь 14 апреля 1913 года, в первый день Пасхи, Георгий Брусилов почувствовал себя настолько хорошо, что его даже вынесли к общему пасхальному столу, и он смог просидеть там часа два. А в записи от 19 апреля читаем: «Меня сегодня вынесли на стуле на лёд, потом положили на носилки и обнесли вокруг судна и по палубе. Это в первый раз после 4 месяцев лежания в каюте».

Как вспоминает Альбанов, начальник экспедиции полностью оправился от болезни только в июле…

Меж тем, их неуклонный дрейф на север продолжался. За прошедшие месяцы «Св. Анна» уже почти достигла 80-й широты и приблизилась к архипелагу Франца-Иосифа. В сущности, экспедиция Георгия Брусилова, сама того не подозревая, открыла морское течение, обязанное своим происхождением мощным сибирским рекам, Оби и Енисею. Именно это течение и продолжало нести их на север.

Многое изменилось в жизни экспедиции за эту первую их зимовку. Подходил к концу запас брёвен и досок, некогда загромождавших палубу, и в скором времени вслед за ними в огонь должна была последовать и их замечательная баня. А в середине июля пришлось уже собирать вокруг судна даже щепки и всякие другие обрезки дерева, «разбросанные во дни богатства ими».

А потом закончился керосин. Для освещения приспособили жестянки с медвежьим или тюленьим жиром, которые, как замечает Альбанов, дают «очень мало свету, во всяком случае меньше, чем копоти». Пока длится полярный день, это всё ещё терпимо, но вот зимой… «Они дают только небольшой круг света на стол, а за этим кругом тот же мрак. При входе в помещение вы видите небольшое красноватое пятно вокруг маленького, слабого, дрожащего огонька, а к этому огоньку жмутся со своей работой какие-то силуэты», — пишет в своих воспоминаниях Валериан Альбанов. И добавляет такую живописную подробность:

Мыло у нас уже вышло, пробовали варить сами, но неудачно. Пробовали мыться этим самодельным мылом, но не рады были: не удалось соскоблить с физиономии эту «замазку».

Бедная «наша барышня», теперь, если вы покраснеете, этого не будет видно под копотью, покрывающей ваше лицо…

К счастью, большую часть 1913 года охота была достаточно удачной, и это позволило значительно сократить ту скорость, с которой убывали запасы продовольствия. Но за время болезни Брусилова запасы эти, должно быть, сильно сократились: например, как следует из «Выписки», в начале августа оставалось всего лишь 6 пудов сахара — а ведь в экспедицию его было взято почти 54 пуда…

Ну вот кто писал эти трогательные строки? Ерминия?.. Сам Брусилов?.. Записи от 27 и 28 августа:

Вечером поймали руками маленькую серенькую птичку, названия которой никто не знает. Выпустили её на волю.

Днём поймали руками ястреба, он сильно истощён и с жадностью ест мясо…

В конце лета 1913 года «Св. Анна» достигла широты архипелага Франца-Иосифа. И тогда же, в конце лета, в экспедиции случилось что-то из ряда вон выходящее, после чего Брусилов и Альбанов почти перестали общаться. Это мы знаем из воспоминаний и самого Альбанова, и другого уцелевшего участника экспедиции, Александра Конрада. Напрасно искать объяснение случившемуся в тексте «Выписки» — никаких объяснений там нет. Там есть лишь короткая запись от 9 сентября:

Временами туман. Полыньи несколько сжало, и на них начали появляться забереги. За день убито 5 тюленей и 1 медведь. Одна собака не вернулась. Отставлен от исполнения своих обязанностей штурман.

Рутинное же дело, правда? Ну, полыньи чуть уменьшились, собака куда-то там запропастилась, единственного штурмана отставил от исполнения обязанностей и перевёл в пассажиры…

Конечно, в своих позднейших воспоминаниях Валериан Альбанов не мог обойти эту тему стороной. И уже в 1914 году, при первой публикации «Выписок», он даёт к этой записи такой вот, немного сбивчивый и очень туманный, комментарий:

По выздоровлении лейтенанта Брусилова от его очень тяжкой и продолжительной болезни на судне сложился такой уклад судовой жизни и взаимных отношений всего состава экспедиции, который, по моему мнению, не мог быть ни на одном судне, а в особенности являлся опасным на судне, находящемся в тяжёлом полярном плавании. Так как во взглядах на этот вопрос мы разошлись с начальником экспедиции лейтенантом Брусиловым, то я и просил его освободить меня от исполнения обязанностей штурмана, на что лейтенант Брусилов, после некоторого размышления, и согласился, за что я ему очень благодарен.

А ещё позднее, в воспоминаниях 1917 года, Альбанов ссылается уже не на расхождения во взглядах на «уклад судовой жизни», а на полную и взаимную психологическую несовместимость его и начальника экспедиции:

Сейчас, когда прошло уже много времени с тех пор, когда я спокойно могу оглянуться назад и беспристрастно анализировать наши отношения, мне представляется, что в то время мы оба были нервнобольными людьми…

Из разных мелочей, неизбежных при долгом, совместном житье в тяжёлых условиях, создалась мало-помалу уже крупная преграда между нами…

С болезненной раздражительностью мы не могли бороться никакими силами, внезапно у обоих появлялась сильная одышка, голос прерывался, спазмы подступали к горлу, и мы должны были прекращать наше объяснение, ничего не выяснив, а часто даже позабыв о самой причине, вызвавшей их. Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы после сентября 1913 года мы хоть раз поговорили с Георгием Львовичем как следует, хладнокровно, не торопясь скомкать объяснение и разойтись по своим углам.

Как я уже упоминал, есть в воспоминаниях Альбанова что-то магическое, что невольно заставляет верить ему сразу и безоговорочно. Версия, предложенная Альбановым, находит в настоящее время полное понимание и считается единственно верной. И даже не хочется задумываться: а почему же тогда другие участники экспедиции, стоявшие вроде бы в стороне от межличностного конфликта двух «нервнобольных людей», не приняли на себя роль арбитров и даже не попытались каким-то образом примирить своих уважаемых руководителей?.. И более того — даже приняли в этом конфликте сторону Брусилова?..

А они приняли? Приняли. Об этом мы не найдём упоминаний в «Выписке», об этом не говорит прямо и сам Альбанов, но об этом он проговаривается. Описывая свои мысли при расставании с каютой, в которой прожил полтора года, Альбанов пишет следующее:

В этой каюте, в последнее время в особенности, я жил совершенно отдельной жизнью. «Там», за стеной, жили «они» своей жизнью, и оттуда только временами долетали до меня отголоски «их» жизни, а «здесь» жил «я» своей жизнью, и отсюда к «ним» ничто не долетало. Последнее время моя каюта крепко держала в своих стенах все мои планы, опасения и надежды.

Другими словами, где-то с осени 1913 года Валериан Альбанов фактически находился в состоянии домашнего ареста — пусть даже и добровольного. На «Св. Анне» он стал самым настоящим изгоем, и в начале января 1914 года он не выдержал этого. Дальнейшее нашло в тексте «Выписок» вот какое отражение (полностью цитирую несколько записей подряд):

9 января 1914 года. Надставляли самодельным проволочным линем лот Томсона, так как имеемых 400 сажен не хватает. Отставленный мною от исполнения своих обязанностей штурман Альбанов просил дать ему возможность и материал построить каяк, чтобы весной уйти с судна; понимая его тяжёлое положение на судне, я разрешил. Вечером — сияние.

10 января 1914 года. Вечером — сияние.

11 января 1914 года. Яркое сияние.

14 января 1914 года. Вокруг судна временами слышна подвижка льда. Горизонт мглистый.

15 января 1914 года. Закончили удлинять лот. Теперь мы имеем 635 сажен. В течение дня несколько раз был слышен шум торошения.

19 января 1914 года. Вечером слабое сияние.

«Понимая его тяжёлое положение на судне», Георгий Брусилов пошёл навстречу его просьбе «дать ему возможность» уйти со «Св. Анны» — уйти в одиночку, что фактически, как показали и последующие события, было почти равносильно смерти. Правда, до островов Земли Франца-Иосифа было сравнительно недалеко, чуть более сотни километров, но до этих островов нужно было ещё добраться… И потом: кто его, Альбанова, ждал на этих островах? При подготовке экспедиции возможность оказаться столь далеко на севере вообще не рассматривалась, никаких карт этого района у них не было, лишь случайно на борту оказалась общедоступная книжка Нансена, из которой следовало, что где-то там на мысе Флора могли ещё сохраниться постройки предыдущих экспедиций и, возможно, даже какие-нибудь припасы, но… Отправляться с подобным багажом знаний в одиночку?..

Во всей этой истории поражает та, если хотите, брезгливость, которая буквально сквозит в записях от 9–19 января. Составители «Выписок» гораздо более озабочены длиной лота Томсона, нежели дальнейшей судьбой штурмана Альбанова. А на Альбанове — на Альбанове, очевидно, давно уже был поставлен крест. Об этом в «Выписках» не сказано ни слова, но это прямо-таки бросается в глаза…

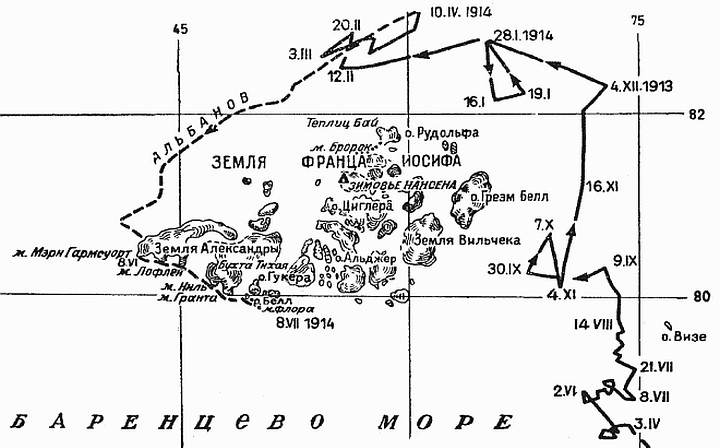

Экспедиция Георгия Брусилова после первой зимовки. Сплошной линией схематически показан дрейф

Экспедиция Георгия Брусилова после первой зимовки. Сплошной линией схематически показан дрейф

«Св. Анны» с 3 апреля 1913 года и до 10 апреля 1914 года, когда группа Альбанова покинула судно.

Пунктиром обозначен путь группы до мыса Флора — во льдах и по островам Земли Франца-Иосифа

В те дни, когда капитан был озабочен наращиванием лота Томсона и наблюдал полярные сияния, Валериан Альбанов приступил к подготовке своего ухода со «Св. Анны». Подготовка эта, естественно, не могла происходить в тайне. И вот 22 января в деле произошёл совершенно новый поворот: часть команды, соблазнённая перспективой «весной покинуть судно и летом достигнуть культурных стран, избавившись от всем наскучившего здесь сидения», также захотела покинуть «Св. Анну». Состоялось нечто вроде общего собрания, на котором Георгий Брусилов пытался вначале отговорить пожелавших уйти, но в ходе разговора вдруг сообразил, что их просьба открывает перед экспедицией неожиданные перспективы — и дал своё согласие.

«Теперь я очень рад, что обстоятельства так сложились», — читаем мы в «Выписке». Почему? По двум причинам. Во-первых, шансы достигнуть обитаемых мест группой из нескольких человек становились уже более-менее реальными. Во-вторых, после ухода половины команды продовольствия для оставшихся должно было хватить ещё минимум на год, что позволяло им, в крайнем случае, даже пережить ещё одну зимовку. Получалось так, что уход половины команды мог бы быть выгоден всем.

Тут есть и ещё одно обстоятельство, на которое почему-то не обращают внимания. Из всей «кают-компании», то есть из «офицерской» части экспедиции, никто не захотел уходить с Альбановым: ни Ерминия Жданко, ни оба гарпунёра. Не захотели уходить с ним ни боцман, ни старший машинист судна, ни повар, ни два молодых матроса-латыша. А кто же выразил намерение уйти? В подавляющем большинстве — это были те самые профессионально неподготовленные люди, которые оказались в экспедиции, в силу ряда причин, случайно. Их уход был бы благом для остальных, но дойти сами — они попросту не могли. И вот тут-то штурманский опыт Альбанова мог бы очень даже пригодиться. «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — мог бы, вероятно, подумать командир, имея в виду Альбанова…

Ещё и ещё раз повторяю: Валериан Альбанов, с одной стороны, и остальные участники перехода, с другой стороны, — они уходили по совершенно разным причинам. Георгий Брусилов удовлетворил просьбу Альбанова уйти в одиночку вовсе не потому, что это могло хоть как-то изменить положение экспедиции в лучшую сторону. А вот навстречу желаниям остальных Брусилов пошёл именно поэтому. И Альбанов мог уже уйти не просто так, а с пользой: интересы всех сторон неожиданно совпали…

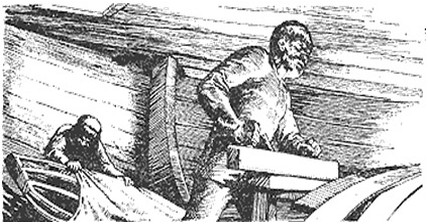

В последующие недели занимались подготовкой снаряжения, необходимого для предстоящего перехода во льдах: сделали семь каяков (нечто вроде лодок с обшивкой из парусины), семь нарт для перевозки каяков по льду, проверили одежду и обувь (слева показан рисунок, на котором Альбанов позднее изобразил, как всё это происходило: работы шли в трюме, при свете «коптилок», на морозе свыше 30 °C).

В подготовке принимали участие, конечно, и те, кто оставался: они занимались починкой одежды и обуви, упаковывали продовольствие. А вот Георгий Брусилов, Ерминия Жданко и Вячеслав Шлёнский (один из гарпунёров; как пишут — бывший политссыльный; уж не Шлёнский ли подсказал писателю Вениамину Каверину образ «доктора Ивана Ивановича»?..) занимались совсем другим делом: они писали. С нескрываемой иронией Альбанов замечает:

Боже мой! Что они пишут с утра до вечера вот уже целую неделю? Мне иногда становится страшно, каких размеров, какого веса дадут они нам почту…

А наверху всё пишут, пишут и пишут…

Кстати, да. Об этом надо тоже сказать. Если бы Альбанов ушёл со «Св. Анны» один, как это предполагалось вначале, то с ним бы едва ли — учитывая все изложенные выше обстоятельства — отправили какую-либо документацию и, тем более, личные письма. Поскольку он уходил не один, то это смысл уже имело — особенно если бы в группе Альбанова находились надёжные люди, которые могли бы проконтролировать потом доставку почты адресатам. Вероятно, отсутствие в «Выписке» каких-либо объяснений сути конфликта на «Св. Анне» явилось результатом некоего компромисса: ты-де доставляешь, а мы умалчиваем. Но вот личных писем, то есть документов неофициальных, подобная договорённость, разумеется не касалась, и Альбанов это понимал. В своих воспоминаниях он несколько раз пишет о некоей «запаянной жестяной банке с почтой и документами» (помимо всего, там были и личные документы участников перехода), которую его группа взяла с собой. А вот кто в группе Альбанова мог быть теми самыми «надёжными людьми»? По мнению некоторых исследователей, это мог быть старший рулевой Пётр Максимов и, возможно, стюард Ян Регальд, присоединившийся к группе уже после её ухода, взамен заболевшего матроса…

В ночь на воскресенье 6 апреля 1914 года состоялся торжественный пасхальный ужин. Вот как об этом — едва ли не прощальном — ужине говорится в «Выписке»:

Угощение состояло из следующего: холодец из солёной свинины, кулич из серой муки, пирог из той же муки с начинкой из сушёных фруктов, чай, сладости и орехи. Пропев троекратно «Христос Воскресе», уселись за стол. Некоторые из команды пели и развлекались до утра…

Перед самым выходом группы Брусилов вручил Альбанову предварительно согласованное с ним официальное предписание, имевшее целью легализовать оставление экспедиции. Текст предписания был процитирован нами в самом начале первой части статьи. В этом своеобразном «путевом листе» перечислены все 14 участников перехода и все возможные пути следования — мыс Флора на Земле Франца-Иосифа и далее к архипелагу Шпицберген.

Вечером 10 апреля 1914 года группа Альбанова покинула «Св. Анну». Но ещё несколько дней люди, бок о бок прожившие на судне полтора года и вместе перенесшие на нём две зимовки, общались друг с другом: оставшиеся, сколько могли, старались побаловать уходивших горячей едой, а кто-то из уходивших — возвращался на судно переночевать.

Контакты между двумя частями некогда единой экспедиции окончательно прекратились лишь 16 апреля, когда группа Альбанова отошла уже слишком далеко от «Св. Анны» и потеряла её из виду…

4. «И, возможно, вам следовало бы возглавить свою экспедицию…»

С переходом группы Альбанова мы, в общих чертах, знакомы по роману Каверина «Два капитана»: именно об этом переходе и рассказывается там в дневниках штурмана Ив. Дм. Климова. Вообще, в тексте своего романа Вениамин Каверин обильно цитирует воспоминания Валериана Альбанова (естественно, безо всяких кавычек) — как я уже говорил, написаны эти воспоминания превосходно и, фактически, не требуют никакой дополнительной литературной обработки.

Однако, воспоминаниями Альбанова писатель Каверин пользуется довольно небрежно, не всегда сводя концы с концами. Так, «штурман Ив. Дм. Климов» сообщает в дневниках (вслед за Альбановым, конечно), что-де «теперь нас осталось только восемь» — и читатель недоумевает: как же так, ведь чуть ранее там написано, что вначале группа состояла из 14 человек, а умерло всего двое… куда же подевались ещё четверо?.. Да мало ли о чём не упоминает писатель Каверин…

Он не упоминает о том, что через несколько дней группу Альбанова, вначале насчитывавшую 14 человек, покинули трое. По словам Альбанова, «они ожидали дней через пять, через шесть увидеть землю, а дней через десять уже высадиться на неё». Поняв, однако, что им предстоит не лёгкая прогулка, а тяжёлый и длительный переход по льдам, они предпочли вернуться туда, «где пока они могут жить сравнительно в тепле и сытно». Это случилось, когда группа была уже в нескольких десятках километров от судна. Полагая, что «найти дорогу на «Св. Анну» было возможно», Альбанов их отпустил. Они ушли на лыжах, взяв с собой винтовку, тёплую одежду и сухари. Считается, что они благополучно вернулись на «Св. Анну». Так это или не так — неизвестно. Во всяком случае, после их ухода в группе Альбанова осталось 11 человек.

То, что они вполне могли и не дойти до судна, вскоре показала гибель Прохора Баева, одного из участников группы (в романе он имеет фамилию Морев). Баев отошёл от группы на разведку и пропал навсегда. Почему и как он погиб — неизвестно. После этого в группе Альбанова осталось 10 человек.

Тех людей, которые вызвались уйти вместе с ним со «Св. Анны», прекрасно охарактеризовал сам Валериан Альбанов (запись от 15 мая):

Опять не хватило топлива, опять забота, чем напитать людей! Как это тяжело, как это надоело мне! Хуже всего то, что эта забота никого из моих спутников как бы не касается. Удивительные люди — ни предприимчивости, ни сообразительности у них не заметно. Как будто им совершенно всё равно, дойдём ли мы до земли или не дойдём. Тяжело в такой компании оказаться в критическом положении. Иногда невольно становится страшно за будущее.

Конечно, этого нельзя сказать про всех, но слишком незначительно исключение, слишком мало энергичных, здоровых помощников.

А в записи за 16 мая Альбанов с возмущением говорит о том, что три человека из группы едва не утонули сами, да ещё и утопили при этом ружьё и походную кухню…

В понедельник 9 июня, спустя два месяца после ухода со «Св. Анны», Альбанов заметил вдалеке признаки земли. Ему хочется кричать во весь голос, «хочется говорить и говорить о земле», но…

Но спутники мои не замечают земли, не замечают и моего волнения. Я и премией, назначенной за увиденную землю, не могу заинтересовать их. По-старому большинство их апатичны, малоподвижны и вместо наблюдений за горизонтом предпочитают или спать, или, забравшись с ногами в малицы, заниматься охотой за «бекасами»…

В тот же день Валериан Альбанов обнаружил, что не хватает 7 фунтов сухарей — кто-то из группы их попросту украл. «Но если я кого-нибудь поймаю на месте преступления, то собственноручно застрелю негодяя, решившегося воровать у своих товарищей, находящихся и без того в тяжёлом положении», — пишет об этом случае Альбанов.

Конечно, «штурман Ив. Дм. Климов» ничего в своих дневниках об этом происшествии не пишет…

А через неделю, 17 июня, когда до земли, казалось, было уже рукой подать, случилось и вовсе невероятное дело. Накануне вечером два человека из группы вызвались рано утром пойти на разведку. Они и ушли, в 4 часа утра, а днём обнаружился «очень неприятный сюрприз»:

Оказалось, что разведчики взяли с собой пару лучших сапог Луняева, почти все тёплые вещи, принадлежащие Максимову, мешок сухарей весом в 23 фунта, двустволку и все, около 200 штук, дробовые патроны.

Я бросился к своему каяку и увидел, что они взяли ещё дюжину коробок спичек, бинокль, единственный имеющийся у нас, очень полезный, так как при нём был маленький компасик, и запаянную жестяную банку с почтой и документами всех нас. Не забыли «разведчики» прихватить и единственные наши карманные часы, принадлежащие Смиренникову…

Взяли они и мои очень хорошие лыжи, оставив мне взамен их ломаные…

Все порывались сейчас же бежать на лыжах в погоню за ворами, и если бы теперь их удалось настигнуть, то, безусловно, они были бы убиты…

Само собой разумеется, что и об этом прискорбном эпизоде «штурман Ив. Дм. Климов» тоже благоразумно умалчивает. Впрочем, кое-что предпочёл скрыть и штурман Альбанов: «Фамилии их называть не буду». А фамилии эти называть и не требуется. Потому что их не слишком трудно оказывается вычислить: теми двумя «разведчиками», которых с вечера 17 июня ожидал бы, попадись они в руки товарищей, неминуемый суд Линча, были Евгений Шпаковский и Александр Конрад…

Итак, до предательства двух этих «разведчиков» в группе было 10 человек — теперь осталось восемь. И теперь остальным пришлось бросить палатку и, что впоследствии сыграло поистине роковую роль, один каяк.

В понедельник 23 июня они подошли к земле уже совсем близко. Но Альбанов не скрывает своего раздражения:

До острова было немного разве больше полутора вёрст. Лёд был поломан на мелкие куски, но идти всё же было можно. Но чем ближе подходили мы к острову, тем невозможнее вели себя мои несчастные спутники, тем медленнее тащились они, всё время переругиваясь между собой. Ничем не мог я побороть их всегдашнюю апатию. Безучастно относились они к будущему и предпочитали при первой возможности где-нибудь прилечь, уставившись в небо глазами, и я думаю, если бы не погонять их, они были бы способны пролежать так целые сутки.

Взобраться по леднику на остров оказалось очень нелёгким делом, но восьмёрка людей с этим успешно справилась. Впервые почти за два года они были на твёрдой земле и не зависели уже от подвижек и дрейфов. «Если раньше мы были связаны этим льдом с покинутым судном, то теперь эта связь лопнула…» — вот что подумал тогда Альбанов, глядя на окружавшие остров бескрайние ледяные поля. И судьбы теперь у них были разные: «У „Св. Анны“ была своя дорога, а у нас своя…».

Следует ещё раз подчеркнуть: всё дальнейшие события известны нам исключительно со слов Валериана Альбанова. Конечно, у нас нет оснований не доверять его воспоминаниям, но… но напомнить это, видимо, надо.

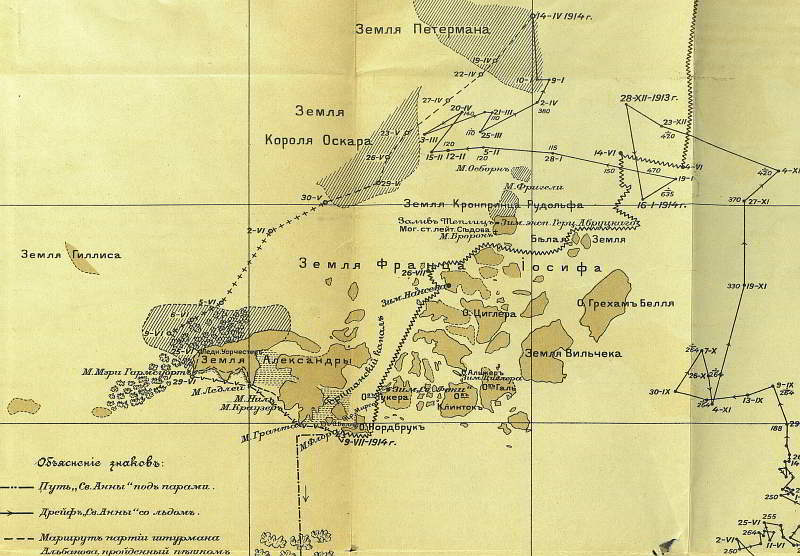

Фрагмент карты, которую Валериан Альбанов составил для своей книги. На карте обозначен дрейф «Св. Анны»

Фрагмент карты, которую Валериан Альбанов составил для своей книги. На карте обозначен дрейф «Св. Анны»

до ухода группы Альбанова, а также этапы продвижения его группы. Заштрихованных «земель» не существует

Так вот. На леднике, покрывавшем остров, группа разделилась: двое, Иван Луняев и сам Альбанов, пошли налегке вперёд, а остальным было поручено тащить за ними каяк с вещами. Некоторое время спустя Альбанов и Луняев наткнулись на тех двоих «разведчиков», Шпаковского и Конрада, которым, как мы помним, угрожал бы суд Линча, попадись они в руки. И как-то так случилось, что, в отсутствие шестерых с каяком, Альбанов простил «разведчиков», буквально подарив им, таким образом, жизнь.

После этого эпизода с «прощением» оба «разведчика», Шпаковский и Конрад, вполне ощутимо становятся в воспоминаниях Альбанова самыми близкими ему людьми: именно они (да зачастую ещё и Луняев) неизменно будут рядом с Альбановым почти до самого конца пути к мысу Флора, тогда как остальные шестеро (вскоре их количество начнёт сокращаться) в воспоминаниях почти всегда будут присутствовать словно бы в некотором отдалении от этих четверых.

Странным образом Валериан Альбанов совершенно обходит стороною вопрос о том, каким образом упомянутая шестёрка восприняла то, что он «простил» Шпаковского и Конрада. Более того, из его воспоминаний складывается впечатление, что тех шестерых вообще ничто не интересовало, кроме как поспать: вместо того чтобы побыстрее доставить каяк с вещами, те на полпути улеглись-де спать и проспали так 19 часов. Характеризуя их, он не скрывает своей неприязни:

Я не берусь объяснять психологию этих людей, но одно могу сказать по личному опыту: тяжело, очень тяжело, даже страшно, очутиться с такими людьми в тяжёлом положении.

Вот имена этих шестерых людей: Пётр Максимов, Ян Регальд, Павел Смиренников (тот самый, чьи карманные часы, единственные в группе, «разведчики» не забыли прихватить с собой), Владимир Губанов, Ольгерд Нильсен, Александр Архиреев. Как мы помним, многие ныне считают, что старший рулевой Максимов и стюард Регальд были в группе теми «надёжными людьми» Брусилова, которые могли проследить за доставкой почты.

Кстати, о почте. Описывая сцену «прощения», Альбанов замечает:

Надо сказать, что всё украденное оказалось в целости — конечно, кроме сухарей, которые давно были съедены. Даже большая жестяная банка с документами и почтой оказалась нераспечатанной…

Теперь группе предстоял переход по архипелагу Франца-Иосифа от самой западной его точки к самой южной — мысу Флора. Так как по вине прощённых Альбановым «разведчиков» осталось всего лишь два каяка (а для всех десяти человек этого было уже мало), то было принято решение: половина группы идёт по леднику, другая же половина поплывёт на каяках вдоль берега.

«Упорнее всех не желает идти А–в», — написано в воспоминаниях Альбанова. А вскоре выяснилось, что уже тогда Архиреев, разбитый болезнью, идти был не в состоянии. Но Альбанов всё же включил его в ту половину группы, которой предстояло не плыть, а идти — и в пути Архиреев умер. Его тело так и оставили на леднике, не похороненным.

В среду 2 июля путь по ледникам продолжила следующая четвёрка: Максимов (старший), Регальд, Смиренников и Губанов. (Забегая вперёд: с тех пор их никто не видел. Их дальнейшая судьба стала немного проясняться лишь в самое последнее время. Но об этом — чуть ниже).

Путь на каяках продолжили Альбанов, Конрад, Шпаковский, Луняев и датчанин Нильсен. В ночь на 6 июля Нильсен умер. Его похоронили. (Обнаружить его могилу впоследствии так и не удалось).

Далее к мысу Флора поплыли: Луняев со Шпаковским и Альбанов с Конрадом. Когда мыс Флора был уже хорошо виден, внезапно налетевший ветер погнал каяки в открытое море. Альбанов и Конрад спаслись буквально чудом, судьба Луняева и Шпаковского осталась навсегда неизвестной (хотя, вне всякого сомнения, они погибли)…

Альбанов и Конрад благополучно добрались до мыса Флора. Они обнаружили там и постройки, и запасы продовольствия. Согласно воспоминаниям Альбанова, что из всего снаряжения удалось сохранить следующее:

… компас, бинокль, хронометр, секстан, две книжки, паруса, топор, спички, да две или три банки, из которых одна была с почтой.

Это последнее упоминание о «запаянной жестяной банке с почтой и документами», которое имеется в воспоминаниях Валериана Альбанова.

Как бы там ни было, но факт остаётся фактом: все официальные документы были доставлены их адресатам, но ни одно личное письмо до адресата так и не дошло…

В воскресенье 20 июля 1914 года к мысу Флора подошло судно «Св. мученик Фока» экспедиции Георгия Седова (самого Седова к тому времени уже не было в живых, экспедиция же его зимовала сравнительно недалеко от мыса Флора). Неделю спустя «Св. Фока» взял курс домой.

Если вы читали у нас большую статью «Красная палатка», рассказывающую об одноимённом фильме Михаила Калатозова и о полярной экспедиции на дирижабле «Италия», ставшей основой для этого фильма, то вы, должно быть, хорошо помните капитана Цаппи, опытного морского офицера, помощника руководителя экспедиции генерала Нобиле.

Трудно забыть ту характеристику, которую дал капитану Цаппи великий полярник Амундсен, один из центральных персонажей фильма:

Да, бесспорно: Валериан Альбанов был очень умным, волевым и решительным человеком…

Впрочем, ведь это всего-навсего кино, не правда ли?..

5. «Капитан Иван Львович Татаринов»

Штурмана Ив. Дм. Климова, верного помощника капитана Татаринова в романе «Два капитана», на мыса Флора подобрал также «Св. мученик Фока» из экспедиции Седова. Это и не удивительно, потому что «книжная» экспедиция Татаринова — это, в сущности, экспедиция лейтенанта Брусилова, шхуна «Св. Мария» капитана Татаринова — это «Св. Анна» Брусилова, а штурман Климов экспедиции Татаринова — это Валериан Альбанов, штурман в экспедиции Брусилова.

С экспедициями всё понятно, но вот сам-то «капитан Татаринов» — это вовсе не Брусилов. Георгий Львович Брусилов на роль «капитана Татаринова» ну никак не годился: и молодой жены-красавицы у него не было, и характером (если судить по воспоминаниям Альбанова) он подкачал, и вроде бы не был он одержим сверхидеей, героической до безумия, ради которой он мог бы идти напролом, не щадя никого и ничего, — ну, какой из него пример для советской молодёжи? […]

«Крики чайки белоснежной…», окончание