«Крики чайки белоснежной…», предыдущая часть

[…] Трудно забыть ту характеристику, которую дал капитану Цаппи великий полярник Амундсен, один из центральных персонажей фильма:

Да, бесспорно: Валериан Альбанов был очень умным, волевым и решительным человеком…

Впрочем, ведь это всего-навсего кино, не правда ли?..

5. «Капитан Иван Львович Татаринов»

Штурмана Ив. Дм. Климова, верного помощника капитана Татаринова в романе «Два капитана», на мыса Флора подобрал также «Св. мученик Фока» из экспедиции Седова. Это и не удивительно, потому что «книжная» экспедиция Татаринова — это, в сущности, экспедиция лейтенанта Брусилова, шхуна «Св. Мария» капитана Татаринова — это «Св. Анна» Брусилова, а штурман Климов экспедиции Татаринова — это Валериан Альбанов, штурман в экспедиции Брусилова.

С экспедициями всё понятно, но вот сам-то «капитан Татаринов» — это вовсе не Брусилов. Георгий Львович Брусилов на роль «капитана Татаринова» ну никак не годился: и молодой жены-красавицы у него не было, и характером (если судить по воспоминаниям Альбанова) он подкачал, и вроде бы не был он одержим сверхидеей, героической до безумия, ради которой он мог бы идти напролом, не щадя никого и ничего, — ну, какой из него пример для советской молодёжи?..

Зато всё необходимое для своего романа писатель Каверин нашёл в образе Георгия Яковлевича Седова, начальника той самой экспедиции, чьё судно «Св. Фока» вывезло на «большую землю» и Альбанова с Конрадом (как оно было на самом деле), и штурмана Климова из «Двух капитанов».

Откроем роман и взглянем опять на дневники «штурмана Ив. Дм. Климова»:

Среда, 22 июля. В три часа дня отправились к мысу Флора. Снова думал об Иване Львовиче. Я больше не сомневаюсь, что он немного помешан на этой земле, которую мы открыли… Он сказал о ней и в своей прощальной речи…

Он стоял с закрытыми глазами, как будто собираясь с силами, чтобы сказать прощальное слово. Но вместо слов вырвался чуть слышный стон, и в углу глаз сверкнули слёзы. Он заговорил сперва отрывисто, потом всё более спокойно:

«… Трудами русских в историю исследования Севера записаны важнейшие страницы — Россия может гордиться ими. На нас лежала ответственность — оказаться достойными преемниками русских исследователей Севера…

Пускай же наши друзья передадут, что трудами экспедиции к России присоединена обширная земля, которую мы назвали «Землёй Марии».

Что ж, Валериан Альбанов, чьи воспоминания обильно цитирует Каверин, во время перехода к Земле Франца-Иосифа вспоминал иногда Георгия Брусилова, но вовсе не с тем восхищением, которое сквозит в дневниках штурмана Климова, когда он думает о капитане Татаринове. И никакой прощальной речи Брусилов, конечно же, не произносил…

Ту прощальную речь, фрагмент которой мы видели, произнёс Георгий Седов. Вот как описывает эту сцену Николай Пинегин, участник экспедиции Седова:

Он несколько минут стоял с закрытыми веками, как бы собираясь с мыслями, чтобы сказать прощальное слово. Все ждали. Но вместо слов вырвался едва заметный стон, и в углах сомкнутых глаз сверкнули слёзы. Седов с усилием овладел собой, открыл глаза и начал говорить — сначала отрывочно, потом спокойнее, — голос стал твёрдым.

«… Трудами русских в историю исследования Севера записаны важнейшие страницы — Россия может гордиться ими. Теперь на нас лежит ответственность оказаться достойными преемниками наших исследователей Севера…

Сегодня для нас и для России великий день… Наша цель — достижение полюса, всё возможное для осуществления её будет сделано».

Два слова о том, что этой сцене предшествовало. Георгий Седов, семью годами старше Георгия Брусилова, человеком был, конечно, незаурядным. Выходец из простой семьи, он сделал свою жизнь сам, сумев и получить образование, и стать офицером, и завоевать известность среди полярных исследователей. В начале 1912 года провёл, как сказали бы теперь, широкую рекламную кампанию, публично провозглашая своё намерение уже в том же году достигнуть Северного полюса и водрузить на нём российский флаг.

Амундсен желает во что бы то ни стало оставить честь открытия за Норвегией и Северного полюса. Он хочет идти в 1913 году, а мы пойдём в этом году и докажем всему миру, что и русские способны на этот подвиг…

Попытки на такой патриотической волне выбить деньги на экспедицию из правительства — провалились: там идею сочли, по меньшей мере, плохо продуманной. Тогда был организован сбор частных пожертвований (немалую сумму дал и царь в качестве частного лица), которых хватило на аренду шхуны «Св. мученик Фока» и на снаряжение. Но, глядя из сегодняшнего дня, трудно отделаться от впечатления, что Седов куда меньше думал о публично заявленной цели экспедиции, достигнуть Северного полюса, чем об объявленном сроке достижения этой цели.

«Св. мученик Фока» мыслился лишь как транзитное судно, в задачу которого входило доставить экспедицию на Землю Франца-Иосифа, откуда путь к полюсу был бы продолжен по льдам. Поэтому особого внимания на его мореходные качества не обращалось («Св. Фока» ни в какое сравнение не шёл со «Св. Анной» Брусилова). В обстановке крайней спешки уже в пути выяснилось, что закупленное продовольствие и снаряжение оставляли желать много лучшего. (Все эти мотивы нашли отражение в романе «Два капитана», но вина за все последствия была возложена там на несчастного Николая Антоновича Татаринова).

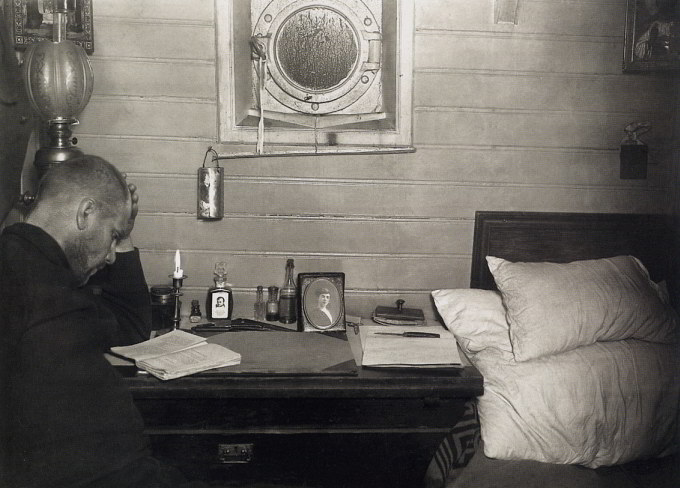

Георгий Седов в своей каюте на судне «Св. Фока». С фотографией жены он не расставался и там

Георгий Седов в своей каюте на судне «Св. Фока». С фотографией жены он не расставался и там

В августе 1912 года «Св. Фока» вышел из Архангельска, направляясь прямым ходом на Землю Франца-Иосифа. Но достигнуть этой промежуточной цели экспедиция не смогла, и Седов принял решение зимовать вместе со «Св. Фокой» на Новой Земле. Надо сказать, что подобный поворот дела предусмотрен не был, и когда через год «Св. Фока» добрался-таки до Земли Франца-Иосифа, в экспедиции уже стала ощущаться нехватка топлива и продовольствия. Тем не менее, «Св. Фока» отправился дальше, но ушёл недалеко, и там же, на одном из островов Земли Франца-Иосифа, вскоре был вынужден остановиться на вторую зимовку.

Экспедиция терпела страшные лишения, подавляющее большинство её участников, как и сам Седов, были больны, но отступить значило для Седова подставить себя под публичные насмешки. И он принял решение идти к полюсу, взяв с собой ещё двух матросов и два десятка собак. Решение это было столь же героическим, сколь безрассудным. В принципе, всё это сильно напоминало самоубийство. Ту самую «прощальную речь» Георгий Седов произнёс как раз перед уходом.

Далеко уйти, впрочем, им не удалось. Уже через неделю перехода Седов был не в состоянии идти, но заставил матросов привязать его к нартам и двигаться дальше. Спустя ещё полторы недели Георгий Седов умер, даже и не покинув Землю Франца-Иосифа. Его спутники, видимо, отнюдь не были его единомышленниками. Кое-как похоронив (по их словам) своего начальника, они немедленно прекратили покорение полюса и с трудом вернулись на судно.

После этого экспедиция отправилась на «Св. Фоке» в обратный путь. И вот тогда-то она совершенно случайно встретилась на мысе Флора с Альбановым и Конрадом. Надо сказать, что возвращение судна к родным берегам не было безмятежной прогулкой. В топку бросали всё, что могло гореть: даже менее существенные элементы конструкции судна. От Рынды-на-Мурмане, куда всё-таки прибыл «Св. Фока», Альбанов и Конрад, у которых совершенно не было денег, кое-как добрались потом до Архангельска…

Всесокрушающая целеустремлённость Седова производит, конечно, очень сильное впечатление. «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» — именно такой человек, наверное, как нельзя лучше соответствовал тому образу капитана Татаринова, который был задуман писателем. Именно такой человек, по задумке Каверина, и мог бы на последнем этапе экспедиции отправиться к призрачной и неизвестной «Земле Марии» — в направлении, прямо противоположном направлению дрейфа льдин, без необходимого снаряжения и почти без продовольствия. Самоубийство?.. Да! Но ведь и героизм же…

Естественно, в реальной экспедиции Брусилова ни одной секунды не задумывались над вариантом отправиться на восток, к неизвестной им Северной Земле. К возможной дальнейшей судьбе Георгия Брусилова и его спутников после того, как «Св. Анну» покинула группа Альбанова, мы ещё вернёмся.

6. Судьбы

Анне Николаевне Брусиловой, супруге дяди Бориса и дочери барона Николая Рено, посчастливилось скончаться ещё в сентябре 1916 года, незадолго до бурных революционных событий и последующего безумия. Её похоронили на кладбище Ново-Иерусалимского монастыря, под Москвой.

Борису Алексеевичу Брусилову — «дяде Борису» — повезло меньше. Он был арестован чекистами и помещён в московскую Бутырскую тюрьму. Там, в тюрьме, он и скончался — в сентябре 1918 года.

О Николае Святославовиче Андрееве, кадровом флотском офицере, известно, что в июле 1915 года он был награждён орденом св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. По-видимому, в 1916 году он женился. О дальнейшей судьбе Николая Андреева мы почти ничего не знаем. Но, во всяком случае, его фамилия присутствует в списках под названием «Участники Белого движения».

Отец Ерминии, генерал-лейтенант Александр Жданко, во время войны командовал 64-й пехотной дивизией. Ему тогда было уже под шестьдесят. Войну он не пережил: умер в августе 1917 года. Был похоронен в Киеве, возле Аскольдовой могилы.

Валериан Альбанов после возвращения работал некоторое время там же, куда вернулся, — в Архангельске: вначале помощником капитана на ледорезе «Канада», а потом и капитаном портового ледокола. Жил он чрезвычайно замкнуто, не в городе, а прямо на судне. «В городе никогда не бываю», — сообщал он в письме к Николаю Пинегину. Женат он, по-видимому, не был.

Постепенно у него развивалось нервное заболевание, и в сентябре 1917 года его признали негодным к военной и морской службе. Некоторое время он прожил в Ревеле (ныне Таллин), работая там на портовых судах, а весной 1918 года переехал в Красноярск. Вот каким он запомнился его тамошнему начальнику, капитану речного парохода «Север»: «Добродушный, покладистый, но с поразительно неустойчивым настроением. Никогда нельзя было сказать, что послужит причиной очередной вспышки: чьё-то неосторожное слово, даже взгляд приводили его в исступление…» (Владилен Троицкий, «Подвиг штурмана Альбанова». — Красноярск: 1989.)

Жизнь Валериана Альбанова оборвалась в 1919 году. По одним сведениям, он умер от тифа и был похоронен в Новониколаевске (ныне Новосибирск). По другим сведениям, он погиб при взрыве эшелона с боеприпасами на станции Ачинск — быть может, возвращаясь из Омска, где он был по вызову А. В. Колчака, к которому-де не раз обращался с проектом поисков «Св. Анны». На месте взрыва якобы нашли портфель Альбанова и ногу с его документами в кармане брюк…

До сих пор неясно, когда и где была вскрыта «запаянная жестяная банка с почтой и документами», которая не раз упоминается в воспоминаниях Альбанова и которая, видимо, считалась в его группе настолько важным грузом, что даже Александр Конрад и Евгений Шпаковский, попытавшиеся было спастись в одиночку, среди самых необходимых вещей не забыли, как мы знаем, прихватить и её (и даже не распечатали её, как удивлялся потом Альбанов, «хотя беглецы и очень нуждались в посуде для варки пищи»). До мыса Флора эта банка, вне всякого сомнения, добралась вполне благополучно — об этом обмолвился и сам Альбанов. Затем она была вскрыта — но где? Там же, на мысе Флора? Или позднее, в Архангельске?.. Во всяком случае, все содержавшиеся в ней официальные материалы достигли своих адресатов и были потом опубликованы. Однако, никаких личных писем никто из родственников тех, кто остался на «Св. Анне», так никогда и не получил…

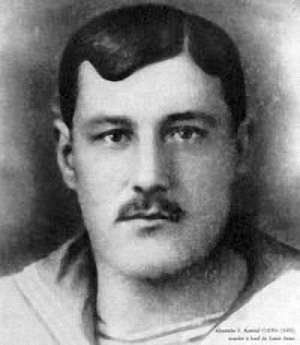

Александру Конраду было 24 года, когда шхуна «Св. Фока» вывезла его с мыса Флора вместе с Альбановым. Там он запомнился Николаю Пинегину, как «плотный парень с простодушной улыбкой и жемчужными зубами. Глядя на его цветущее лицо, можно подумать, что он только что вернулся из весёлого плавания на яхте, а не из скитаний по льдам». Совсем иным запомнился он полярному штурману Валентину Аккуратову спустя много лет, в 1938 году:

Я был знаком с Александром Конрадом. В тридцатых годах он плавал на судах Совторгфлота. Суровый и замкнутый, он неохотно, с внутренней болью, вспоминал свою ледовую одиссею. Скупо, но тепло говоря об Альбанове, Конрад наотрез отказывался сообщить что-либо о Брусилове, о его отношении к своему штурману. После моего осторожного вопроса, что связывало их командира с Ерминией Жданко, он долго молчал, а потом тихо сказал:

— Мы все любили и боготворили нашего врача, но она никому не отдавала предпочтения. Это была сильная женщина, кумир всего экипажа. Она была настоящим другом, редкой доброты, ума и такта…

И, сжав руками словно инеем подёрнутые виски, резко добавил:

— Прошу вас, ничего больше не спрашивайте!..

До конца своих дней Александр Эдуардович Конрад наотрез отказывался обсуждать с кем бы то ни было подробности взаимоотношений внутри экспедиции. Единственному из всех тех, кто летом 1912 года отправился на «Св. Анне» во Владивосток, ему всё же удалось потом пройти по намеченному тогда маршруту. В 1940 году Александр Конрад скончался в Ленинграде от болезни…

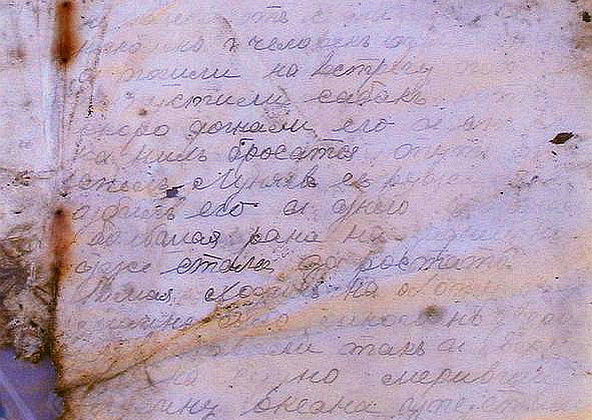

Долгое время судьба той четвёрки из группы Альбанова, которая направлялась к мысу Флора по суше (Пётр Максимов, Ян Регальд, Павел Смиренников и Владимир Губанов), оставалась абсолютно неизвестной. И только лишь летом 2010 года российской поисковой экспедиции Олега Продана удалось обнаружить на Земле Франца-Иосифа, на острове Георга, останки одного из тех четверых.

По мнению поисковиков, положение тела свидетельствуют о том, что человек, чьи останки были найдены, не умер, а именно погиб — возможно, провалившись в трещину на леднике. Евгений Ферштер, участник поисковой экспедиции: «Рядом с останками человека были найдены только часы, в районе грудной клетки, и свисток. То есть явно они лежали, наверное, во внутреннем кармане».

В воспоминаниях Альбанова, когда он перечисляет то, что захватили с собой Конрад и Шпаковский, тайком покинувшие своих товарищей, есть такая фраза: «Не забыли «разведчики» прихватить и единственные наши карманные часы, принадлежащие Смиренникову». Если учесть, что поисковая экспедиция обнаружила невдалеке от останков также и серебряную ложку с инициалами «П. С.», то, скорее всего, найденные ею останки принадлежат матросу Павлу Смиренникову.

«Не забыли «разведчики» прихватить и единственные наши карманные часы,

«Не забыли «разведчики» прихватить и единственные наши карманные часы,

принадлежащие Смиренникову…». Останки Павла Смиренникова (2010 год)

Но, конечно, наверняка это можно будет утверждать лишь после проведения соответствующей экспертизы, а для этого необходимо отыскать либо потомков тех четверых полярников (в случае анализа по ДНК), либо хотя бы череп погибшего (судя по телерепортажам, его обнаружить не удалось).

Кроме карманных часов, корабельного свистка и серебряной ложки с инициалами, были найдены три винтовочных патрона 1910–1911 годов выпуска, нож, фрагменты одежды и самодельные тёмные очки из бутылочных стёкол. В воспоминаниях Альбанова такие очки тоже упоминаются:

Ещё на судне машинист Фрейберг сделал нам всем по паре очков, но нельзя сказать, чтобы эти очки достигали своего назначения. Стёкла для них делали из тёмных четырёхгранных бутылок от «джина». Одев такие очки, мы ничего не видели впереди, поминутно спотыкались в ропаках, перевёртывали нарты, падали сами, но глаза по-прежнему болели невозможно, и слёзы текли горячими струями.

Наконец, были найдены остатки дневника — в начале экспедиции Ерминия Жданко раздала каждому её участнику надписанные ею тетрадки для ведения записей. «Сегодня получили последнюю плитку табака. А спички кончились давно», — и теперь ещё, почти сто лет спустя, можно разобрать эти строки, написанные кем-то из матросов на борту «Св. Анны» летом 1913 года…

Эту самую тетрадку Ерминия вручила кому-то из экспедиции. Прошло сто лет…

Эту самую тетрадку Ерминия вручила кому-то из экспедиции. Прошло сто лет…

Георгий Брусилов долго ещё по военному ведомству числился всего лишь пропавшим без вести. В 1913 году его наградили юбилейной медалью в честь 300–летия дома Романовых — и тогда, действительно, он был ещё жив, хотя награждавшие его не могли и тогда быть полностью в этом уверены. А в 1915 году Георгия Брусилова наградили памятной медалью — в честь 200–летия Гангутского сражения. В изданном весной 1916 года «Списке личного состава судов, флота, строевых и адмиралтейских учреждений морского ведомства» мы также ещё находим лейтенанта Георгия Брусилова. Но вот в том же году позднее Брусилов, по-видимому, был всё же признан умершим и исключён из подобных списков.

Мать Георгия Львовича Брусилова, Екатерина Константиновна, скончалась в начале мая 1936 года. В «Генеалогическом вестнике» № 4 за 2001 год описан составленный ею Поминальник — карманного формата книжечка, на чёрном переплёте которого оттиснуты восьмиконечный крест и надпись «За упокой». Там перечислены все те её родственники и даже, быть может, просто добрые её знакомые, кого Екатерина Константиновна Брусилова поминала как умерших. В самом начале мы видим там имена родителей и её мужа, и её собственных. Перечислены там имена и всех братьев Брусиловых — и Алексея (знаменитый генерал), и Бориса («дядя»), и Льва (её собственный покойный муж). Мы находим в Поминальнике имя воспитателя этих трёх братьев, имя первой супруги генерала Брусилова, имя супруги и даже имя тёщи «дяди Бориса». Есть там даже имя француженки-гувернантки, которая воспитывала Анну Николаевну Брусилову, урождённую баронессу Рено!..

Но вот имени её собственного сына, Георгия Брусилова, — там нет…

7. И снова — «Св. Анна»

Со времени экспедиции Брусилова прошёл без малого век. Конечно, никого из тех, кто летом 1912 года отправился в ту полярную экспедицию, давно уже нет в живых: ни Альбанова с Конрадом, которым повезло вернуться, ни Баева, исчезнувшего при переходе к Земле Франца-Иосифа, ни Архиреева и Нильсена, умерших уже на островах, ни Луняева и Шпаковского, унесённых на каяке в море, ни того, чьи останки недавно были обнаружены на острове Георга, ни троих его спутников, которые ведь тоже умерли где-то там, рядом.

Никого из них нет в живых. Пусть так. Но мы хотя бы приблизительно да знаем о том, что с ними случилось, где и как могла настигнуть их смерть. А вот о дальнейшей судьбе тех, кто остался на «Св. Анне» — мы не знаем вообще ничего. Где, как, почему они умерли — не знает никто.

Ладно бы люди. Но ведь никаких следов и самой шхуны «Св. Анна», всех этих её деревяшек, парусов, шлюпок, мачт и штурвалов — никто никогда не находил: она исчезла бесследно, растворилась, словно бы её никогда и не было…

Или всё-таки находил?..

В книге Николая Черкашина «Авантюры открытого моря» есть рассказ о том, как ещё в 1988 году, будучи в Германии, он на стене одной из пивных Штральзунда видел старый корабельный штурвал с полустёртой надписью «…andor…». На штурвале висела также икона с изображением св. Анны Кашинской. По словам хозяина того заведения, осенью 1946 года рыболовецкое судно, на котором был его отец, едва не наткнулось в Северном море на брошенную экипажем шхуну. Обследовав её, рыбаки обнаружили-де там «много» консервов и других припасов. Штурвал и икона — с той самой шхуны. Да, и ещё: шхуна была совсем беспризорная: ни экипажа, ни флага, ни даже имени на борту…

Ну вот. Осталось только вспомнить, что прежде чем стать «Святой Анной», купленное Брусиловым в Англии судно называлось «Pandora II». А потом ещё и задать себе вопрос, ответить на который будет крайне нелегко: а где, в каких, собственно говоря, водах та шхуна (если только допустить, что это именно «Св. Анна») провела три десятилетия и две мировые войны, оставаясь никем не замеченной?..

Да и как бы вообще, спросит читатель, могла «Св. Анна», которую в последний раз видели далеко в Арктике, напротив сибирских берегов, вдруг оказаться в Европе?.. Могла. Более того, если говорить только о судне, то его дальнейшую судьбу предсказать было бы не очень трудно: дрейфуя со льдами на запад, оно прошло бы вдоль северных берегов архипелага Шпицберген и, спустя некоторое время, освободилось бы из ледового плена уже в европейских водах. Дело в том, что в апреле 1914 года общее направление дрейфа «Св. Анны» определялось не стоковым Обско-Енисейским течением (как это было в 1912 и в 1913 годах), а мощным океаническим течением, направленным с востока на запад: примерно с декабря 1913 года «Св. Анна» стала продвигаться в общем направлении на запад.

Надо сказать, что экспедиция Брусилова готовилась плыть вдоль сибирских берегов, так что никаких карт других районов Арктики на «Св. Анне» не было. Но среди взятых в экспедицию книжек оказалась и книга Фритьофа Нансена, в которой, среди прочего, был описан знаменитый дрейф судна «Фрам», проходивший в 1895 и в 1896 годах. Вот примерная схема этого дрейфа, которую хорошо знали на «Св. Анне» (Альбанову, который готовился к переходу на Землю Франца-Иосифа, пришлось даже снимать копии с помещённых в этой книге схем, потому что саму книгу Георгий Брусилов ему не отдал):

Дрейф «Фрама» показан прерывистой линией, а его маршрут после выхода изо льдов — сплошной.

Дрейф «Фрама» показан прерывистой линией, а его маршрут после выхода изо льдов — сплошной.

Красной стрелкой отмечено то место, где «Св. Анну» видели в последний раз (в апреле 1914 года)

Дрейф «Фрама», как мы видим, проходил даже немного севернее — вначале на запад, а потом на юг, огибая Шпицберген. Последний раз «Св. Анну» видели на 60-ом меридиане; «Фраму» понадобилось восемь с половиной месяцев (с декабря по середину августа следующего года), чтобы с того же 60-го меридиана выйти в свободные ото льдов воды западнее Шпицбергена.

Для шхуны «Св. Анна» арифметика даёт несколько более неприятный ответ: середина апреля 1914 года плюс восемь с половиной месяцев — это, к сожалению, конец декабря. Вряд ли «Св. Анна» могла освободиться из ледового плена посреди зимы. Но зато теперь её дрейф продолжался бы уже на юг, и ещё через несколько месяцев — скажем, к лету 1915 года — она могла бы, наверное, поднять паруса…

… Валериан Альбанов вспоминает один забавный эпизод. Дело было уже на подходе «Св. Фоки», забравшего Альбанова и Конрада на мысе Флора, к родным берегам. «Св. Фока» был в ужасающем, полуразобранном состоянии (в топку пошло уже всё, что могло гореть, но без чего ещё можно было кое-как обойтись) и обоснованно рассчитывал на помощь. И вот однажды вечером на «Св. Фоке» увидели идущий прямо к ним, ярко освещённый пароход (потом они узнали: это был «Ломоносов», рейсовое судно Мурманского пароходства). «Лучшего нам и желать было нечего, так как этот пароход мог подвести нас к любому становищу», — пишет в воспоминаниях Альбанов.

На «Св. Фоке» стали запускать сигнальные ракеты, разожгли все огни — неизвестный пароход сделал вид, что ничего не заметил. Тогда стали жечь облитую керосином паклю («пламя поднялось такое, что можно было подумать, что на судне пожар») — на пароходе ноль внимания.

«Ослепли они там, что ли?..» — подумали на «Св. Фоке» и решили привлечь к себе внимание выстрелами из двух своих гарпунных пушек. Но начавшаяся канонада произвела неожиданный для полярников эффект. Вот как его описывает Валериан Альбанов:

Моментально пароход, который был так недалеко, исчез, как сон. Невольно стали протирать глаза: да был ли это в действительности ярко освещённый пароход, или только нам показалось!

Нет, пароход был, но он почему-то закрыл все электрические огни и куда-то исчез…

Все были поражены, первое время даже молчали, но затем по адресу исчезнувшего парохода посыпалась такая отборная ругань, что капитану после этого, должно быть, долго «икалось».

Всё это происходило в августе 1914 года. Никто на «Св. Фоке», отправившемся в Арктику в 1912 году, не знал, что началась мировая война…

Экспедиция на «Св. Анне» началась тоже в 1912 году, и летом 1915 года её экипаж тоже бы ничего не знал об идущей полным ходом войне и о морской блокаде Англии. И далеко не всякий встречный корабль напугали бы две гарпунные пушки «Св. Анны», полным ходом идущей под русским флагом в сторону Англии — с явным намерением дерзко нарушить условия блокады…

Версия о том, что шхуну «Св. Анна», только-только освободившуюся из ледового плена, безо всяких разговоров могла потопить немецкая подводная лодка, впервые была опубликована в 1978 году. Высказывались и всевозможные вариации этой версии, например: потоплена-де была не сразу, а после досмотра — Георгий Брусилов и Ерминия Жданко были взяты на борт подводной лодки и оказались потом в Германии. Или так, например: ввиду плачевного состояния «Св. Анны» немцы вообще не стали с ней возиться, а ограничились тем, что заставили экипаж покинуть шхуну в открытом море и пересесть в шлюпки. Ну, и так далее…

В принципе, ничего невозможного в этих версиях нет — если только «Св. Анна» не погибла гораздо раньше. А отчего же она могла погибнуть? Быть может, её раздавили льды?.. Мне вспоминается фрагмент из мемуаров Альбанова. Мысленно разговаривая с покидаемой им шхуной, он пишет:

… Или в холодную, бурную, полярную ночь, когда кругом завывает метель, когда не видно ни луны, ни звёзд, ни северного сияния, ты внезапно будешь грубо пробуждена от своего сна ужасным треском, злобным визгом, шипением и содроганием твоего спокойного до сего времени ложа; с грохотом полетят вниз твои мачты, стеньги и реи, ломаясь сами и ломая всё на палубе?

В предсмертных конвульсиях затрещат, ломаясь, все суставы твои, и через некоторое время лишь кучи бесформенных обломков да лишний свежий ледяной холм укажут твою могилу. Вьюга будет петь над тобой погребальную песню и скоро запорошит свежим снегом место катастрофы. А у ближайших ропаков кучка людей в темноте будет в отчаянии спасать что можно из своего имущества, всё ещё хватаясь за жизнь, всё ещё не теряя надежды…

Ужас, конечно. Кровь леденящий ужас… Что ни говорите, но у Валериана Альбанова определённо был литературный талант… Если же серьёзно, то, например, Александр Конрад, тоже повидавший «Св. Анну» во всяких переделках, не верил в то, что её могли раздавить льды. Отвечая на вопрос Валентина Аккуратова о надёжности судна, Конрад сказал следующее:

Корабль был хорош. Мы неоднократно попадали в сильные сжатия, однако нашу «Аннушку» как яйцо выпирало из ледяных валов. Нет, её не могло раздавить. Только пожар мог её уничтожить…

«Только пожар мог её уничтожить»… Версия о пожаре — одна из самых вероятных. На знаменитом «Фраме», во втором его плавании, однажды случился пожар: причиной там стали случайные искры из камбузной трубы. Но на «Фраме» был слаженный коллектив профессионалов, и судно удалось отстоять. Вот как примерно всё это выглядело:

Картина, изображающая пожар на «Фраме» (во втором его плавании)

Картина, изображающая пожар на «Фраме» (во втором его плавании)

Да ведь однажды, в декабре 1913 года, и на «Св. Анне» тоже едва не случилась беда: начинала уже тлеть палуба — там, где проходила через неё опять же камбузная труба. Тогда, правда, опасность вовремя заметили и постарались всё исправить, но… но ведь недаром же пришла Конраду в голову, прежде всего, возможность пожара…

Случись пожар, затруднить его тушение могла бы, например, новая вспышка трихинеллёза. Риск вновь заболеть трихинеллёзом наверняка повысился уже летом 1914 года, когда льдину со «Св. Анной» могло вынести к северным берегам Шпицбергена (примерно туда, кстати, где спустя полтора десятка лет потерпел катастрофу дирижабль «Италия» с экспедицией Умберто Нобиле). Растянуть на возможно больший срок имевшиеся на судне запасы продовольствия Брусилов, конечно, постарался бы за счёт охоты. А одной из главных причин заражения трихинеллёзом является употребление в пищу, например, мяса белых медведей — без его достаточно серьёзной термической обработки.

Наконец, достигнув меридиана Шпицбергена, Брусилов мог летом 1914 года покинуть «Св. Анну» и, взяв с собой вельботы, направиться вдоль восточных берегов Шпицбергена на юг — в надежде реализовать то, что он сам же и советовал Альбанову, отпуская его группу со шхуны:

Достигнув Шпицбергена, представится Вам чрезвычайно трудная задача найти там людей, о месте пребывания которых мы не знаем, но надеюсь на южной части его — это Вам удастся, если не живущих на берегу, то застать где-нибудь промысловое судно.

В общем, случиться на «Св. Анне» могло всякое, и нам остаётся только гадать…

В декабре 1980 года журнал «Вокруг света» опубликовал статью «Пассажирка», авторы которой, действительные члены Географического общества СССР Д. Алексеев, П. Новокшонов, сообщили своим читателем следующее:

Мы получили письмо из Таллина от Нины Георгиевны Молчанюк. Она, дальняя родственница участницы экспедиции Ерминии Александровны Жданко, единственной женщины на борту «Святой Анны», сообщила, что незадолго перед второй мировой войной к родственникам или знакомым в Ригу приезжала Ерминия… Брусилова и что живет она — или жила — где-то на юге Франции.

В более поздних публикациях уточняется, что Ерминия приезжала в Ригу в 1928 году вместе со своим десятилетним сыном и что Нина Молчанюк-де «по малолетству» не придала тогда всему этому никакого значения.

Нина Молчанюк — это, по-видимому, та самая Нина Молчанюк (в девичестве Броведовская), которая, между прочим, в самом конце августа 1941 года встречалась в Елабуге с Мариной Цветаевой и оставила о том ценные воспоминания (см. статью Ирмы Кудровой «Третья версия. Ещё раз о последних днях Марины Цветаевой», а также статью Л. Козловой «Анастасия Цветаева в моей жизни» — казахстанский журнал «Нива», № 3 за 2009 год, сс. 137—156).

Из упомянутых источников следует, что, действительно, Нина Георгиевна Молчанюк, родом из Пскова, жила потом в Таллине и занималась там журналистской работой. Трудно сказать, была ли Нина Молчанюк-Броведовская «дальней родственницей» Ерминии Жданко, но вот насчёт «малолетства»… в пофамильном списке ветеранов Псковской области указано, что Нина Георгиевна Молчанюк родилась 1 мая 1925 года — в 1928 году, стало быть, ей было всего три года…

Впрочем, совсем не исключено, что Ерминия приезжала в Ригу и позже, а 1928 год возник не в воспоминаниях Нины Молчанюк, а в воспоминаниях Анатолия Вадимовича Доливо-Добровольского, с которым, как сообщается, встречался писатель Николай Черкашин:

Тот сообщил ему, в частности, о том, что к его родственникам в Москву из Риги пришла открытка, которая извещала о приезде в 1928 году Ерминии Жданко в Ригу. Открытка по вполне понятным причинам не сохранилась, её быстро уничтожили, т.к. в те годы ОГПУ за зарубежные связи бывших дворян спросило бы по всей строгости.

… Получив письмо от Нины Молчанюк, авторы указанной выше статьи в журнале «Вокруг света» навестили в Москве Льва Борисовича Доливо-Добровольского (племянника Георгия Брусилова) и сводную сестру Ерминии Жданко Ирину Александровну, которые высказали предположение, что речь идёт совсем о другой Ерминии, а именно — об их дальней родственнице, «проживавшей в Югославии»…

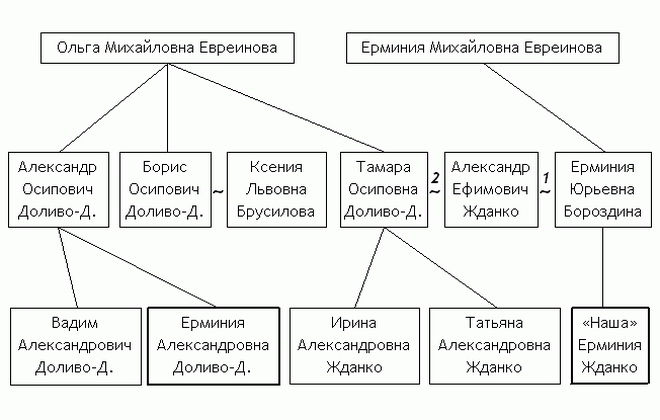

По-видимому, они совершенно правы: помимо «нашей» Ерминии Александровны Жданко, была ещё и другая Ерминия Александровна. Это легко увидеть из следующей схемы, которую я составил, опираясь на опубликованную родословную Доливо-Добровольских:

Некоторые пояснения к схеме: Ольга Михайловна Евреинова (родившаяся в 1837 году) и Ерминия Михайловна Евреинова (родившаяся в 1845 году) являлись, видимо, родными сёстрами (из этого, кстати, следует, что мачеха Ерминии Жданко приходилась её матери двоюродной сёстрой). В 1860 году Ольга Михайловна Евреинова стала женой Осипа Фроловича Доливо-Добровольского, с которым она состояла в браке вплоть до их развода в 1880 году. У них было восемь детей, из которых на схеме показаны только трое: Александр, Борис и Тамара (точнее, отцом троих младших детей, в том числе и Тамары, фактически являлся одесский купец Дмитрий Петрококино, второй муж Ольги Михайловны Евреиновой). А у Ерминии Михайловны Евреиновой была дочь, Ерминия Юрьевна Бороздина, которая и стала первой женой Александра Ефимовича Жданко и матерью «нашей» Ерминии.

После смерти своей первой жены Александр Жданко женился во второй раз — на Тамаре Доливо-Добровольской (их дочери, Ирина и Татьяна, приходились Ерминии Жданко сводными сёстрами; именно с Ириной разговаривали авторы упомянутой выше статьи в журнале «Вокруг света»). Тамара Жданко, мачеха Ерминии, умерла в Москве в 1962 году.

Борис Осипович Доливо-Добровольский, брат Тамары по матери, был мужем Ксении Брусиловой, сестры Георгия Брусилова. Бориса Доливо-Добровольского расстреляли в сентябре 1937 года, а Ксения Львовна скончалась в Москве в 1982 году.

У старшего брата Тамары и Бориса, Александра Доливо-Добровольского, было двое детей. Его сын Вадим, очевидно, и является отцом того самого Анатолия Вадимовича Доливо-Добровольского, с которым встречался писатель Николай Черкашин. Относительно же дочери Александра Осиповича, которую тоже звали Ерминией («Мима»), известно, что она была пианисткой и проживала в Любляне — теперь это столица Словении, но и тогда, и долгое время спустя это было именно что «в Югославии».

В общем, нет ничего удивительного в том, что «югославская» Ерминия, пианистка, приезжала в Ригу — да и не один раз, наверное. Возможно, она приезжала даже с сыном — а почему бы и нет?.. И вовсе уж не удивительно то, что о её приезде кто-то известил «родственников» Анатолия Вадимовича Доливо-Добровольского — ведь она, как-никак, приходилась его отцу родной сестрой…

Подводим итоги?.. У нас нет никаких оснований считать, что кто-либо из оставшихся на «Св. Анне» людей вернулся из той экспедиции в Арктику. Если даже допустить, что у Георгия Брусилова или у Ерминии Жданко и могли быть какие-то непонятные причины скрывать ото всех своё возвращение, то ведь у остальных — подобных причин не было вообще.

Мы не знаем, где именно, когда и при каких обстоятельствах погибли Георгий Брусилов, Ерминия Жданко, Вячеслав Шлёнский, Михаил Денисов, Иван Потапов, Яков Фрейберг, Густав Мельбард, Иоганн Параприц, Игнатий Калмыков, Гавриил Анисимов, а также Иван Пономарёв, Александр Шахнин и Максим Шабатура. Они навсегда остались в Арктике, и тайну своей гибели они унесли с собой…

8. «Крики чайки белоснежной…»

Август 1912 года. Только что покинувшая Петербург, пахнущая свежей краской, нарядная и такая красивая, «Святая Анна» идёт вокруг Европы. Молоденькая девушка Ерминия счастлива и беззаботна:

Из Копенгагена мы вышли уже около 4-х суток, теперь приближаемся к Трондгейму. Погода всё время хорошая. По-прежнему развлекаемся граммофоном, а по вечерам домино…

Апрель 1914 года. Настал час расставания — половина команды этим вечером уходит со «Святой Анны». Позади две зимовки, и все ещё живы, но каждый из них думает: что же ещё ждёт их впереди?..

Заводится граммофон. Особенным успехом в последнее время пользуются пластинки: «Сойди на берег…» и «Крики чайки белоснежной…». Эти пластинки за четыре дня пасхальной недели ставятся, кажется, сотый раз. Всем они надоели, но, тем не менее, мотивы эти так и напрашиваются сами, так и сверлят мозг. У всех бывают, я думаю, такие мотивы, которые обязательно наводят вас на какое-либо определённое воспоминание. Эти воспоминания как бы неразрывно связаны с мотивом. Упомянутые пластинки всегда нам напоминали начало нашего плавания, когда мы, полные самых розовых надежд, весёлые, огибали берега Норвегии, когда, даже попав в ледяную западню, долго не падали духом…

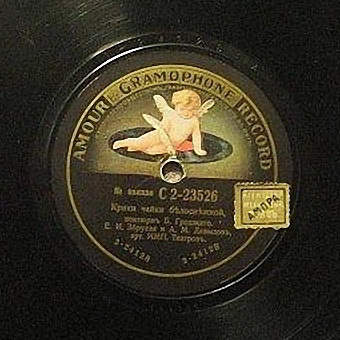

«Сойди на берег» и «Крики чайки белоснежной», популярные тогда романсы… Наверное, Альбанов говорит здесь вот о такой пластинке, выпущенной как раз в 1912 году:

Вот именно такую пластинку, выпущенную в 1912 году, и слушали, вероятно, на «Св. Анне» —

серенада «Сойди на берег тёмный…» и ноктюрн «Крики чайки белоснежной…»

Пластинка эта дошла до наших дней. Давайте же послушаем тот самый романс (на этикетке, впрочем, написано «ноктюрн»), который в апреле 1914 года постоянно звучал на «Св. Анне», среди пустынного ледяного безмолвия, — напоминая о таких счастливых и так давно уже минувших днях и поддерживая в измученных людях надежду на скорое возвращение домой…

«Крики чайки белоснежной» в исполнении Е. И. Збруевой и А. М. Давыдова, «артистов Имп. театров». Запись выполнена в 1910 году:

Крики чайки белоснежной, Запах моря и сосны, Неумолчный, безмятежный Плеск задумчивой волны. В дымке розово-хрустальной Умирающий закат, Первой звёздочки печальной Золотой, далёкий взгляд. | Ярко блещущий огнями Берег в призрачной дали, Как в тумане перед нами Великаны-корабли. Чудный месяц, полный ласки, В блеске царственном своём. В эту ночь мы будто в сказке Упоительной живём. |

В эту ночь мы будто в сказке упоительной живём, Будто в сказке мы живём, будто в сказке мы живём…

Валентин Антонов, октябрь 2010 года