Пареньку на старом снимке — всего шестнадцать лет. Наверное, теперь только сам Кирилл Ковальджи и может сказать, почему в первый послевоенный год паренёк этот предпочитал пользоваться окном вместо дверей. Всё у него было ещё впереди, и все ещё были живы…

Из стихотворения, написанного ровно 63 года назад, 7 марта:

Вот скатился на пол яркий уголь, Прокатился, шипя, засверкал, Но как будто от силы недуга Становился всё менее ал. Постепенно тускнел, остывая, Почернел… совершенно погас… Я задумался: участь такая, Может быть, ожидает и нас. | Может быть, романтический путник Надевает в итоге халат. Вместо чуда сбываются будни… Знаю. Слышал. Все так говорят. Всё под старость считают химерой — Так всегда в нашем кратком веку… Я себя заставляю поверить, Но поверить я всё ж не могу! |

Его первым литературным наставником был Пушкин. Огромный однотомник с картинками вначале манил, а потом, когда мальчик научился читать, — очаровывал.

Ещё шла война, когда я в девятом классе влюбился и стал писать стихи. Это увлечение оказалось куда сильнее влюблённостей, которые сменяли одна другую. К концу школы у меня в тетрадях накопилось около трёхсот стихотворений. Жил я в провинции (в Аккермане, переименованном в 1944-ом году в Белгород-Днестровский), никаких живых поэтов в глаза не видел… Интуитивно чувствовал, что время не было моим, потому писал для себя, своих друзей и подруг. Большинство начальных стихов так и осталось неопубликованным. Но это не значит, что я от них отказался…

«Когда я влюбился и стал писать стихи»… Полагаю, что тут всё не так. Почти уверен, что влюбился он впервые вовсе даже не в девятом классе, и уж точно знаю, что первое своё стихотворение будущий русский поэт написал гораздо раньше и не по-русски — случилось это с ним в первом классе румынской школы. Тогда же, впрочем, произошло и первое его знакомство с нравами литературной (и не очень литературной) критики, надолго отбившее у мальчика всякую охоту самому писать стихи. А потом — потом пришла война, на какое-то время ставшая для него «главным интересом»:

Война застала меня в Аккермане. Но отец решил нас отвезти подальше от войны, в Одессу, считая, что это глубокий тыл. А когда в Одессу пришли румыны, мы вернулись в Аккерман. Границы ходили через меня, и фронты. Хотя и мы бегали. Сначала на восток, в Одессу, а в сорок четвёртом году в Румынию, в городок Калафат. Как только Румыния сдалась, мы опять вернулись домой в Аккерман…

Пушкин и война… Удивительное и странное это единение — оно и формировало его душу…

В хижине горбатой на краю села Бедная старушка кое-как жила. Если горе сдавит, если грусть заест, Шла к могилке деда, где дубовый крест. Про печаль и горесть бабушкиных бед Слушал равнодушно дедушкин скелет. Грянула однажды страшная зима, И мороз ярился, что сойти с ума! |

Как тут быть старушке? — Скверные дела;

На могилку деда, охая, пошла.

«Дед, прости, родимый!..» — Глянула окрест

И, тихонько плача, вытянула крест…

Вьётся дым над хаткой — видит всё село.

Деду безразлично, бабушке тепло.

Январь 1947 года

|

«Когда я влюбился и стал писать стихи»… А что в этой фразе первично и что — вторично? Что тут причина и что — следствие? Ведь не Галя же и не Зина сделали мальчишку поэтом. Поэт ведь не тот, кто умеет лихо рифмовать и не лезет за словом в карман. Тот поэт, кто видит мир чуточку иначе и способен поделиться с нами этим своим талантом. Да, конечно… не Галя и не Зина сделали мальчишку поэтом. Но и Зина, и Галя — тоже…

В школе накануне выпускных экзаменов меня прочили на «Золотую медаль». Меня это не слишком волновало, но всё шло, как надо, то есть сдавал на «отлично». Вдруг на письменном по математике Зина попросила у меня помощи. Я решил её задачи, сумел передать, но самому потом времени не хватило (что-то недооформил). Алексей Алексеевич Мирошников (директор, он же — математик) усёк ситуацию, разозлился и вкатил мне трояк. На выпускном вечере, когда мы выпили, он мне припомнил это, упрекнул — дескать, его и школу подвёл — из-за девки… Не помню, чтобы я огорчился…

Его стихи к окончанию школы были опубликованы в местной газете. Это была первая его публикация. Кириллу тогда очень хотелось в Литературный институт. Но не получилось. Отец отговорил: «Стихи — не профессия. Они твоя любовь». Недолгая учёба в одесском институте «на инженера» была прервана арестом отца поздней осенью 1947 года. Мать осталась одна, и Кирилл перевёлся в Белгород-Днестровский учительский институт. Лишь через несколько лет, неожиданно для себя получив вызов, он всё-таки приехал с «красным дипломом» в Москву и поступил в тот самый Литературный институт.

На радостях я две недели шатался по Москве — ездил наугад, шёл куда глаза глядят. И, знакомясь со столицей, увидел больше, чем за многие последующие годы…

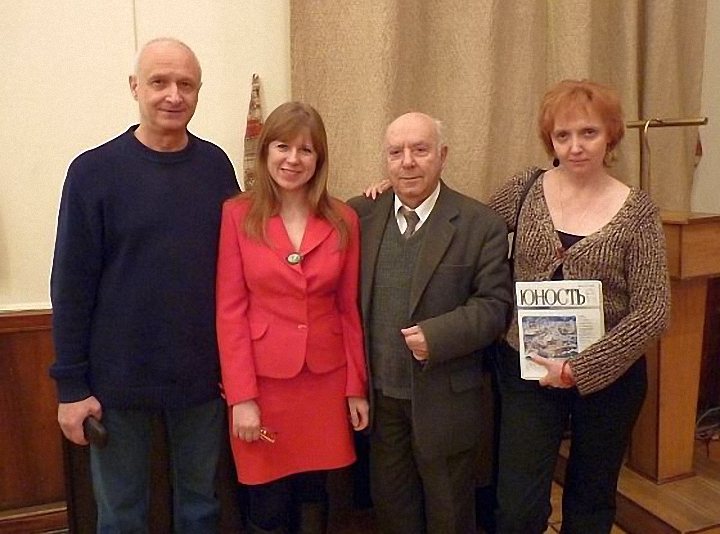

Воспоминания Кирилла Ковальджи о годах, проведённых им в Литературном институте, о его однокашниках, будущих известных и неизвестных литераторах, о маститых педагогах и о самом том времени — нашим читателям хорошо известны: это и «Встречи с Долматовским», и воспоминания о Фёдоре Сухове, и «Весенний „Март“». На снимке: создатели рукописного журнала «Март», из-за которого в Литературном институте имени Горького некогда случился грандиозный скандал. Евгений Карпов, Кирилл Ковальджи, Рышард Данецкий:

Вообще, воспоминания Кирилла Ковальджи, эти его «Моментальные снимки» и «Мою мозаику» — читать необычайно интересно. Необычайно. Словно короткие и яркие вспышки выхватывают из темноты ушедших лет, казалось бы, совершенно незначительные детали, лица, предметы, события…

С друзьями вечером вхожу в троллейбус. Все расселись, я замешкался — вижу прелестную молодую женщину с ребёнком на коленках, рядом свободное место. Сажусь, скашиваю на неё глаза, а её мальчик лет трёх вдруг оборачивается ко мне и радостно восклицает:

— Папа!

У меня дыхание перехватило, лихорадочно соображаю, как поступить, ничего не могу придумать, медленно пересаживаюсь к друзьям, боясь оглянуться.

Щёки горят, чувствую себя последним подлецом…

Читаешь такое и не понимаешь: то ли это воспоминания, то ли самая настоящая, добротная литература? О других ли он рассказывает или о себе самом — через других?..

Зачеркнула, отвернулась — удаляется, уходит… Календарь меня из кадра вытесняет и уводит, а за дверью мокрый ветер до рассвета колобродит, — что такое происходит, что такое происходит? В темноте воспоминанье спотыкается и бродит, листопады старых писем под любым кустом находит, а глумливые вороны свои выводы выводят, — что такое происходит, что такое происходит? Пепел тихо оседает, с головы уже не сходит, за нос водит заваруха, а с ума старуха сходит, рельсы мимо остановок поезда в туман уводят, что-то в мире происходит, происходит, происходит…

Его стихи, как и его проза — они изысканны. И я говорю сейчас не только о форме и не столько даже о форме — на мой взгляд, она безупречна. Нет, я вовсе не о том. Естественный, неразделимый на части сплав интеллекта, мудрости, нравственного здоровья и литературного таланта — вот что такое его стихи и его проза. Этому не учат в институтах, этому невозможно научить. Это или есть, или этого нет.

Женщине слова, обращённые к ней, говорят куда меньше, чем голос. Её безошибочный, как у музыканта, слух улавливает неискренность и фальшь в едва-едва удлинённой паузе, в легчайшем изменении интонации, выдающей негласное течение мыслей и чувств говорящего. Но отсюда проистекают и её тяжёлые упущения: масштаб личности мужчины от неё ускользает, поскольку не умещается в рамках отношений к ней, женщине.

Возможно, я пристрастен, хотя изо всех сил стараюсь быть объективным… Ну да, я пристрастен! А как может быть иначе? Зная Кирилла Ковальджи не первый уже год, могу ко всем цитатам и выпискам добавить ещё и то, чего в них не найдёшь. Вот что: все его стихи, все его опубликованные воспоминания, наблюдения и размышления — они вовсе не напоказ написаны или как-то «приглажены», «припудрены» и «дотянуты» до какого-то «возвышенного» уровня. Вовсе нет! Во всём им написанном нет ни капельки лицемерия, фальши, насилия над собственной натурой. Он и в обыденной жизни точно такой же, как в своих стихах: ироничный, мудрый, деликатный, иногда — в меру физических сил — взрывной, но всегда — в высшей степени порядочный.

| Край судьбы ощутив всеми фибрами, кожей за обшивкой, за тонким листом, за стеклом, я лечу, как болид, обегаемый дрожью, в оболочке стальной с неподвижным крылом. Подо мной пустота, неземное зиянье, высота без опор и пространства провал, и свистящая скорость — на месте стоянье, стюардесса вино наливает в бокал… |

«Надо бы просто поставить оценку и промолчать, но требуют слов. Не так часто стихи вызывают восторг. Это шедевр. Спасибо» — так об этом стихотворении отозвался Валерий Новожилов. А в ответ на другое стихотворение, тоже — неизвестно почему — размещённое Кириллом Ковальджи на массовом поэтическом сайте Стихи.ру, Елизавета Дейк добавила очевидное: «P. S. А вообще, Вы молодой!»

Однажды на людной остановке моя жена с маленьким сыном заходят в троллейбус с передней двери, а я, как положено, протискиваюсь через заднюю. Проходит какое-то время, пока, работая локтями, приближаюсь к ним. Вижу — они на переднем сидении, а рядом какой-то дядька, уже пожилой, соловьём заливается, — бодро заигрывает с моей женой. Она оглядывается, я делаю ей знак: дескать, будь готова… И действительно, вскоре я оказываюсь за спиной жены и, перебивая дядьку, начинаю с ходу к ней «приставать». Она очень мило и с явной благосклонностью отвечает, а дядька начинает кипятиться:

— Отстань, чего лезешь не в своё дело?

А я наклоняюсь ласково к «незнакомке»:

— Пойдёмте, пожалуйста, со мной. Я гораздо лучше воспитан. Сейчас моя остановка. Пойдёмте!

…Когда мы оказываемся в дверях, я говорю сыночку:

— Теперь скажи этому дедушке «до свидания»!

«Дедушка» окаменел с полуоткрытым ртом.

Всё тут узнаваемо, не так ли? И какой замечательно интеллигентный розыгрыш получился!.. Уверен, что очень многие люди, весьма довольные своей давнишней выдумкой, поставили бы здесь точку. Но Кирилл Ковальджи не был бы самим собой, если б не продолжил эту историю:

…Но пришло потом возмездие за «дедушку». Через много-много лет я, стоя в вагоне метро, загляделся на весьма смазливую девушку, сидящую напротив меня. И вдруг она приветливо улыбнулась и встала:

— Садитесь, пожалуйста!

Я не сразу сообразил, что она уступает мне место, такое со мной случилось впервые в жизни. Но, догадавшись, так скис, что выскочил на следующей же остановке…

Молодой… А ведь Елизавета Дейк совершенно права! Всем знакомо расхожее выражение, что, дескать, женщине столько лет, на сколько она выглядит, а мужчине столько, сколько лет его любовнице. Бог с ними, с мужчинами-женщинами, но вот мне сейчас подумалось, что гораздо бесспорнее другое утверждение: поэту столько лет, сколько лет его читателям. Не так ли?..

Ожил в сумерках магнитофон,

ленту старую сводит судорога,

воскресает весёлая сутолока,

хохот, тост, хрусталя перезвон.

Снова вместе мы, живы родители,

сомневаться в удаче нельзя:

там любимые нас не обидели,

и не стали врагами друзья.

Голоса…

Словно чёртик из ящика,

прямо в комнату — праздничный час.

Чудеса! Только в то настоящее

не пускают из этого нас.

Там не ведают всё, что последует,

и не надо. Пускать нас не следует.

Ещё раз прокрути,

ещё раз…

|  |

«Пишу стихи и прозу давно — с середины прошлого века. Печатаюсь тоже с тех пор, но никогда особенно заметен не был. Не старался быть «в русле», предпочитал оставаться самим собой. Только теперь, к старости, стал писать лучше». Такие строки предпослал Кирилл Ковальджи своим стихотворениям, размещённым на массовом (сотни тысяч авторов!) поэтическом сервере. «А зря считаете, что не были заметны. Я вас люблю и помню ещё с журнала «Юность». Это как бы и честь для «Стихи.ру», что вы здесь», — ответила ему Ольга Шевелёва…

Знаете, есть поэты (и их немало), которых часто навещает вдохновение, но которым просто нечего сказать другим людям. Есть поэты, прочно оседлавшие Пегаса, но стихи которых столь же изощрённы по форме, сколь и холодны по сути.

Что главное в поэте? Умение ли подбирать незатасканные рифмы? Или чувство ритма, которому позавидовал бы Фред Астер? Или обширные гуманитарные познания, позволяющие ему непринуждённо проводить параллели и отыскивать истоки? Или энциклопедическая память, хранящая тысячи строк, написанных его коллегами во все века? Или безошибочное понимание того, что ждёт от него читатель теперь? Что же главное в поэте?..

Всё это, наверное, нужно. Именно этому учат в литературных институтах. Но всё это — не главное. Поэт никогда не станет настоящим поэтом, если «масштаб личности» — мелковат. Кирилл Ковальджи — он личность в полном смысле слова, и это, быть может, главное в нём.

Напрашиваются итоги. Они вполне приличные (с точки зрения среднего человека), неприятно в них то, что они — итоги. Дали бы мне ещё срок, чтобы перекрыть так называемые итоги. Я написал мало, не высказался. А мог бы — судя по аккерманской прозе и лучшему из лирики. Спасибо Творцу, одарившему меня долгой жизнью. Себя же я не очень-то хвалю, но и не слишком порицаю. Мой опыт всё-таки стоит того, чтобы его осмыслить и преподнести другим. Но надо сделать это интересно (не в ущерб правдивости). Легче писать от имени, скажем, Аристида, чем от себя. От себя — получается усреднённо и пресновато…

«Я вас люблю и помню ещё с журнала «Юность»… В жизни Кирилла Ковальджи было два журнала «Юность». Первый, рукописный, он сделал ещё в школе, во втором — в том самом знаменитом нашем журнале, который существует и теперь, но который был особенно популярен и востребован в последние десятилетия СССР — он долгие годы заведовал отделом критики.

Новая книга — оказывается, я её уже читал. Новый фильм — оказывается, я его уже видел. Незнакомый город — почему-то знаком. Потрясающая новость — я её уже слышал. Сегодняшнюю газету я читал давно, у сегодняшнего моря вчерашние волны, на сегодняшней сцене вчерашний спектакль, только актёры другие, другие… | Этого воробья я уже видел, эту кошку я уже гладил, Эту женщину я уже любил, этого малыша я уже вырастил, это вино я уже пил… Я живу, но я уже жил. |

Кирилл Ковальджи учился в Литературном институте в те годы, когда страна отряхивалась от военного оцепенения, когда в её культурной жизни всё настойчивей пробивались ростки чего-то нового, ещё непонятного, но так непохожего на довоенные образцы. Будущие кумиры миллионов — они ведь были тогда очень молоды. Фазиль Искандер, Юрий Трифонов, Евгений Евтушенко, Владимир Солоухин, Роберт Рождественский и другие — кто немного постарше, кто чуточку моложе. Удивительная аура тех неповторимых лет.

Борис Пастернак, Леонид Мартынов, Илья Сельвинский, Арсений Тарковский, Ярослав Смеляков, Евгений Долматовский… Как говорится, старшие товарищи, на которых молодёжь смотрела снизу вверх. Хотя… если судить по этому снимку, то Кирилл Ковальджи смотрит на Арсения Тарковского вроде бы сверху вниз?.. Но это лишь на снимке.

Воспоминания Кирилла Ковальджи о встречах с этими людьми читаются на одном дыхании. Воспоминания эти поистине бесценны. Тонко подмеченные детали, вскользь брошенные фразы и, казалось бы, несущественные мелочи создают объём и говорят зачастую гораздо больше пространных жизнеописаний.

Вот, к примеру, кусочек из его воспоминаний об Арсении Тарковском — воспоминаний, проникнутых удивительной теплотой, местами даже трогательных. Кирилл Ковальджи познакомился с Тарковским зимой 1956-57 года. Познакомился и с самим Тарковским, и с его творчеством, и даже с творчеством Мандельштама — так получилось, что именно Тарковский открыл для него мир Мандельштама. Познакомился — и потом много раз бывал у него в гостях.

Лаврин пишет, как А. А. любила Татьяна Алексеевна Озерская [третья и последняя жена Арсения Тарковского — прим. В. А.]. Да. Но я ещё помню, как он в ЦДЛ прыгал на одной ноге, с трудом подавая ей пальто. Я потом попенял ей, а она: «Я нарочно, чтоб он не чувствовал себя ущербным…». Да. Но она всё-таки третировала его. Однажды, когда я был у них в Переделкине, пришли две поклонницы, студенточки. Прямо молились на него.

Он был в ударе, острил, читал стихи. Время шло незаметно, стемнело. И вышло так, что Тарковским нужно было в Москву, мне и девочкам предложили ехать с ними вместе. Вела машину Татьяна Алексеевна. Не успели отъехать и ста метров, как она спохватилась. А. А. что-то должен был взять с собой, но забыл. Боже мой, как грубо она его отчитала, обозвала бестолочью и ещё не помню как. Поклонницы остолбенели. А Арсений Александрович виновато-ласково успокаивал её: «Прости, Танюша, ну ничего, давай вернёмся…». Вернулись.

Я растерянно шептал девочкам: «Не придавайте этому значения. Он выше этого, он большой поэт!»

В своих воспоминаниях, как и в своих стихах, Кирилл Ковальджи предельно откровенен и одновременно, на мой взгляд, предельно деликатен. Там нет ни конформизма, ни кокетства, ни самолюбования — зато там есть изрядно приправленная иронией и теперь уже немного усталая мудрость, спокойная мудрость немало повидавшего на своём веку человека.

Что-то я забыл, что-то я забыл,

и никак не вспомню,

все дела я перебрал:

что же я забыл?

День прошёл, а перед сном

я внезапно понял:

собирался я звонить

той, кого любил…

Именно так: Кирилл Ковальджи стареет спокойно и мудро, без заламывания рук, переходных кризисов, отчаяния и страха — как человек, которому не в чем себя упрекнуть. Точнее сказать, стареет он физически — с зеркалом ведь не поспоришь! — но духовно он не стареет, а лишь становится старше. Быть может, это самая поразительная его черта…

| Компьютер, CD-rom, дисплейные картинки — интерактивный мир из виртуальной мглы… Стихи, мои стихи, вчерашние пластинки, проигрыватели корундовой иглы… Старо, я говорю, смотри в глаза прогрессу, а что не интернет, то, как верлибр, старо. Даёшь евроремонт! Да здравствует процессор! Кружится впереди гусиное перо… |

Перечитывая его стихотворения, я вдруг поймал себя на мысли, что мне очень трудно выбрать из них что-то немногое, для показа, и пройти с сожалением мимо остальных. Я вдруг поймал себя на мысли, что выбрать те немногие его стихи — это, в данном случае, всё равно что выдрать их изо всех остальных. Выдрать грубо, «с мясом», как выдирают несколько листочков из толстой исписанной тетради. Потому что, по большому-то счёту, все его стихи, вот все они в целом — это словно один большой, красивый, хорошо сбалансированный и необыкновенно цельный метастих.

Любовь не умирает —

улетучивается,

как в комнате — духи,

как на цветах роса…

Любовь не умирает —

только мучается

и тает, как без веры —

чудеса.

|

Любовь необеспеченными

вечностями

за миг расплачивается

сполна,

и как легко

свечением увенчивается,

так и развенчивается

она…

|

Смею утверждать, что характерная черта всякого таланта — это его непонятная многим разбросанность, то непередаваемое ощущение данной тебе божественной силы, рвущейся наружу и заставляющей человека раскрывать себя в новом и по-новому. И пусть черта эта не достаточная, но — необходимая. Оптимистичный, жизнеутверждающий, искрящийся талант Кирилла Ковальджи с одинаковой силой проявился и в стихах его, и в его прозе (от коротких рассказов до романов), и в мемуаристике, и в совершенно необычной афористике (афоризм из его знаменитых «Зёрен»: «Бес садится на шею и спрыгнет едва ли… // Без садиста мы все мазохистами стали…»), и в его стихотворных переводах (оцените, например, тщательность его работы над переводом «Осенней песни» Поля Верлена), и в литературной критике, и, наконец, в его многолетней педагогической деятельности в качестве наставника молодых поэтов.

Моё фото тридцатилетней давности. Старый друг говорит:

— Узнаю, как же, как же! Ты почти не изменился.

А недавний знакомый говорит, глядя на тот же снимок:

— Никогда бы вас не узнал!

Оба правы. Разными глазами смотрят…

У него много учеников среди известных ныне русских поэтов. Ещё больше у него друзей, на себе испытавших обаяние его личности. И уж совсем много (сколько? тысячи? десятки тысяч?..) у него друзей — во всех уголках земного шара! — о существовании которых, быть может, сам Кирилл Ковальджи даже и не подозревает.

Вы видите одну из недавних его фотографий, сделанную в ЦДЛ в конце января 2010 года. Кирилл Ковальджи между двух замечательных Елен — впору было загадывать желание…

Ещё одной совершенно естественной чертой талантливого человека является ощущение им своей внутренней свободы — того, что можно было бы назвать суверенностью его личности. Того, что проявляется и в обыденной жизни человека, и в его художественном творчестве: все свои поступки такой человек сверяет с некими внутренними эталонами, которые всегда имеют у него приоритет над эталонами внешними. Но тут есть нюансы: эталон эталону рознь.

«Только сильные личности способны оседлать свободу, как норовистого коня. Я, например, всегда чувствовал себя внутренне свободным и в несвободное время», — говорит Кирилл Ковальджи, и он прав. Ибо свобода личности — это далеко не вседозволенность. И оседлать этого «норовистого коня» — означает сделать свободный свой выбор в пользу нравственности, красоты, гармонии, в пользу добра, а не зла. Из «Моей мозаики» Кирилла Ковальджи:

Я довольно близко соприкоснулся с тремя разными типами «новых русских». Всех их роднит одна черта — изначальное отсутствие порядочности. У прежних торгашей из поколения в поколение воспитывалась верность «купеческому слову». У воров тоже свой кодекс чести. А нынешние волчата, тридцатилетние [теперь уж, наверное, сорокалетние — прим. В. А.] новые русские, поражают меня врождённым этическим дальтонизмом. Видимо, неизлечимым. Полагаю, отмстится им. Но мне от этого не легче. В начале горбачёвской перестройки я был полон оптимизма, полон веры в людей. Достаточно освободиться от искусственных препон, и дело пойдёт, думал я…

Нет, само по себе — дело не пойдёт. Кирилл Ковальджи упустил тогда из виду, что далеко не все люди внутренне свободны, как он. Но пойдёт то дело, обязательно пойдёт, — пока есть на свете такие люди, как он…

Люби, пока не отозвали меня. Люби меня, пока по косточкам не разобрали и не откомандировали, как ангела, за облака. Люби, пока на вечной вилле не прописали и Господь не повелел, чтоб раздвоили меня на душу и на плоть. Люби, пока земным созданьем живу я здесь, недалеко, пока не стал воспоминаньем, любить которое легко…

Между прочим, оборотной стороной его внутренней свободы является то, что он никогда не считал себя поэтом-профессионалом. Он — написавший огромное количество прелестных стихов, он — оказавший огромное влияние на многих известных ныне поэтов, он — прочно вошедший в историю русской поэзии XX века, он — он сам себя не считает профессиональным поэтом, потому что остерегался жить только лишь за счёт литературного труда и не обязан был писать стихи!

Что ж… Фёдор Тютчев тоже ведь не считал себя профессиональным поэтом…

К своему дню рождения отнёсся спокойно, то есть сознавал, что день такой наступил, но не чувствовал. Принимал гостей, как положено. Было их немало, и все свои…

Интересно: хорошо помню, как отмечал в Москве свои двадцать лет (сперва пил пиво с румынами-сокурсниками в баре на Пушкинской, потом пошёл к знакомой, которая пробовала меня зацапать, а я, свинтус, ушёл с её подругой…), но совершенно не помню, как отмечал девятнадцатилетие в Аккермане. Осталась ли в дневниках какая-нибудь запись? Ох, архив у меня обширен и сильно запущен, с ужасом думаю, что не сумею привести его в порядок. Судьба архива меня беспокоит. Он (весьма неравноценный) нужен только мне и кому-то воображаемому, которому нужен я. Но таковой, боюсь, не предвидится. Как же быть? Уничтожить не решусь. Скорей всего, слишком личную часть велю «закрыть» на определённое количество лет…

«И кому-то воображаемому, которому нужен я. Но таковой, боюсь, не предвидится»… Эти строки были написаны им ровно десять лет назад. Понимает ли Кирилл Ковальджи теперь — этот скромный и светлый человек, талантливейший поэт и Личность с большой буквы — понимает ли он теперь, как он нужен всем нам?.. И что он для всех нас значит — для всех, кто его любит и ценит?.. И сколько таких людей, кому он подарил тепло своей души и надежду?..

Ничего не хочу! Я открыл эту радость под старость. Ничего не хочу. Замечательно, что не хочу, что по телу течёт и течёт золотая усталость, | заливая года, как оплавленным воском свечу. Тишина заплела в убедительном вечном повторе всё, что будет и есть, с тем, что было когда-то давно… |

«Ничего не хочу», — повторяет усталое море, убаюкивает перед завтрашним штормом оно.

Не сокрушайтесь от того, что море устало — это обманчивое впечатление. Тому пареньку со старого снимка, «старому мальчику» нашей поэзии и её патриарху — всего-то восемьдесят лет. Восемьдесят лет? Это верно лишь отчасти. Поэту столько лет, сколько лет его читателям. Восемьдесят лет? Какие, право, пустяки…

Валентин Антонов, март 2010 года