От редакции:

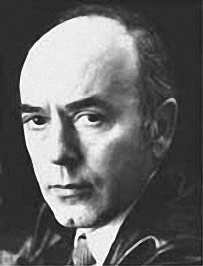

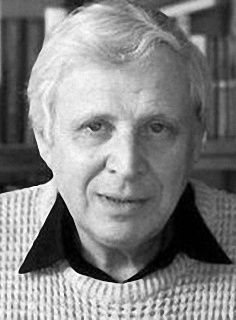

Март… Странное совпадение: русский поэт Кирилл Владимирович Ковальджи родился в 1930 году именно в марте. Но это всего лишь совпадение, а вот это уже судьба: родился он в бессарабском селе, которое входило тогда в состав Румынии, и первое своё стихотворение он написал в первом классе и на румынском языке.

Его детство и юность прошли, можно сказать, под звуки канонады и в попытках его семьи убежать от войны: Аккерман (теперь это Белгород-Днестровский), потом Одесса, потом Румыния, потом снова Аккерман…

Там в 1947 году он и закончил школу. Его путь в русскую литературу был, таким образом, достаточно извилист. Закончив с отличием физмат местного Учительского института, он в 1949 году решился послать в Москву, на проводимый Литературным институтом конкурс, свои стихи. И ему пришёл оттуда вызов, и он поехал в Москву и был принят в Литинститут имени Горького!

Предлагаем вниманию читателей воспоминания Кирилла Ковальджи об одном весьма любопытном эпизоде его студенческой жизни, который произошёл с ним на третьем курсе Литературного института в 1952 году. Ценность этих воспоминаний, написанных ярко, живо и с предельной искренностью, заключается, как мне кажется, в том, что они передают саму атмосферу, царившую в главной кузнице писательских кадров в последний сталинский год, — почти тотальную деформацию морали.

(Впрочем, во всём ли «виноват только Сталин»? Ровно двадцать лет спустя и мне довелось пережить подобное же приключение — не столь масштабное, но, наверное, даже с более серьёзными последствиями лично для меня).

Ковальджи упоминает фамилии многих своих однокашников. Впоследствии некоторые из них стали известными советскими писателями, инженерами человеческих душ, Героями, лауреатами Ленинской и Государственной премий, депутатами и членами комитетов. Другие не стали известными писателями, хоть и были совсем не менее талантливы. А многие так и вообще не стали писателями, и судьба некоторых из них сложилась трагически.

Воспоминания Кирилла Ковальджи имеются в его книге «Обратный отсчёт», изданной мизерным тиражом в 2003 году. Мы, однако, воспользовались авторской редакцией текста, подготовленной Кириллом Владимировичем специально для этой публикации.

Все иллюстрации не являются составной частью воспоминаний, хотя некоторые из фотографий были нам любезно предоставлены автором. Выбор стихотворений Кирилла Ковальджи, а также подбор и размещение иллюстраций произведены нами. Врезка с нашими комментариями выделена фоном.

Валентин Антонов, сентябрь 2007 года

* * * Светят угасшие звёзды в тумане, звёзды-покойницы вновь на экране, живы умолкших певцов голоса, мёртвых творцов словеса… Светили, любили, за кадром старели, потом подошло умирать, а годы летели, а ветры свистели, чтоб всё повторилось опять… |  |

Неизвестный журнал «Март»

В школе я выпустил три номера рукописного литературного журнала «Юность», за что меня похвалили в городской газете «Знамя Советов». Эту свою, тогда удачную, инициативу я вспомнил в Литературном институте и решил повторить её: я затеял рукописный журнал «Март», за который (к моему изумлению!) был жестоко бит…

(Любопытно, что лет через девять после школьного журнала возник настоящий журнал «Юность», где мне впоследствии довелось проработать достаточно долго и небесполезно. А как бы в перекличку со злополучным журналом «Март» во время перестройки возник журнал «Апрель», где и я печатался…)

Журнал был назван «Март», потому что мы (я, польский поэт Риху Данецкий и прозаик Женя Карпов) не придумали названия, да и не хотели придумывать. Пусть будет именоваться просто по месяцу выпуска. Но до «Апреля» мы «не дожили», как Маяковский до мая…

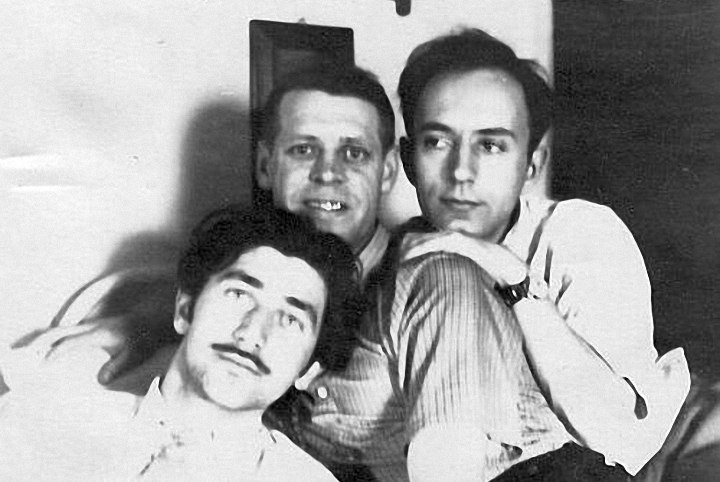

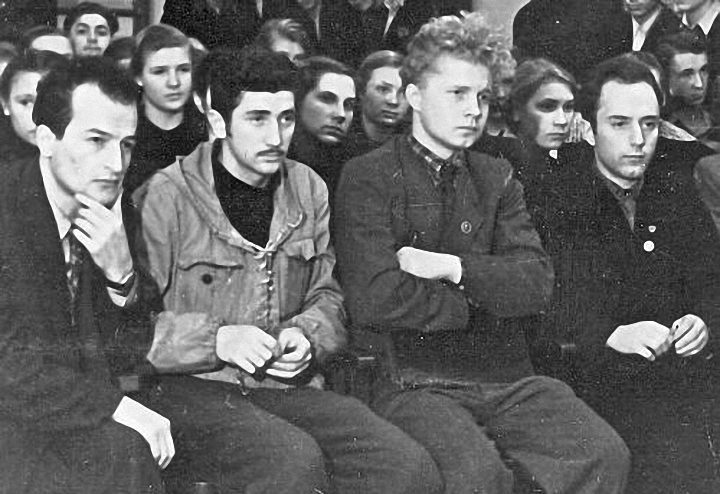

Вот они делали «Март». Слева направо: Рышард Данецкий, Евгений Карпов, Кирилл Ковальджи

Вот они делали «Март». Слева направо: Рышард Данецкий, Евгений Карпов, Кирилл Ковальджи

(фотография того самого времени из личного архива Кирилла Ковальджи)

Шёл 1952-й год, последний год сталинской эпохи — в следующем марте вождю предстояло умереть. Наше общежитие было в Переделкине, мы жили на бывшей даче Маршака. Творческая ситуация была тоскливой, разоблачительные кампании выдохлись, тишь да гладь, официальная литература торжествовала, как никогда. Мы идеологической политикой не очень интересовались, но скуку чувствовали. Однажды возникла мысль выпустить институтский машинописный журнал в пяти экземплярах — для всех пяти курсов. Стенгазеты надоели. Я как член комитета комсомола отвечал за творческую работу (сменил на этом посту Володю Соколова), вот я и загорелся, благо был «положительный» опыт — тот, школьный. Объявил об этом на комитете, идея была в принципе одобрена, но никто не подумал, что она будет так быстро и без дальнейших согласований осуществлена.

Риху и Женя, мои друзья, вдохновились замыслом, за несколько вечеров мы собрали материалы, и Женя самоотверженно перепечатал их на собственной пишущей машинке (предмет моей постоянной зависти!). Пять экземпляров были аккуратно сброшюрованы под синей обложкой и на другой день розданы по курсам. На титуле значилось:

МАРТ

студенческий журнал

1.

издательство «дача маршака»

Переделкино 1952

В конце журнала были предусмотрены чистые страницы для письменных отзывов. А в «манифесте», в частности, говорилось:

принять участие в журнале могут все желающие.

принимаются все доступные материалы по всем жанрам,

способствующие росту авторов и читателей.

редакция обязуется не править допустимый материал.

псевдонимы и анонимы запрещаются.

никакой страховки от критики.

рукописи возвращаются.

цель журнала — практика, полемика, учёба и на память.

Авторами первого номера были Алексей Смольников, Евгений Карпов, Фёдор Сухов, Ежи Волковыцкий (в переводе Александра Гевелинга), Микаэль Рашид (Айдоян) в переводе Г. Савченко, я, Рышард (Рихард) Данецкий (в моём переводе), Калью Реоли, Егор Исаев. Все стали писателями. Наиболее известные — Фёдор Сухов (по праву) и Егор Исаев (как последний Ленинский лауреат).

…Начали поступать живые отклики, устные и письменные. Замечания (на последних страницах) были в основном приветственные — сужу по своему сохранившемуся экземпляру. Были и такие, по которым можно было догадаться о грозящих опасностях. Например:

«Сам сборник — здорово! Не стеснённый рамками, все пишут то, что хочется. Оттого и можно говорить о каждом по существу».

И только мы подумали о следующем выпуске, как разразилась гроза. Меня вызвали и потребовали изъять все экземпляры и сдать.

(Из пяти я сумел собрать только четыре. Через несколько лет Кирилл Синягин, имевший доступ к архиву, выкрал экземпляр из «дела» и подарил мне.)

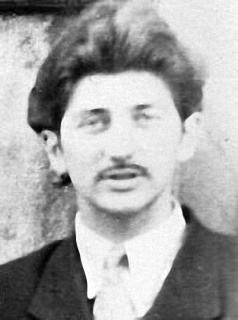

Слева направо: Рышард Данецкий, Фёдор Сухов, Евгений Карпов

Слева направо: Рышард Данецкий, Фёдор Сухов, Евгений Карпов

Журнал был объявлен подпольным, идейно порочным, художественно несостоятельным. Начались проработки. Отдуваться пришлось одному мне, потому что Карпов был беспартийный, а Данецкий иностранец. Обсуждений было, кажется, восемь. Первое на семинаре Долматовского, где меня раздолбали за безыдейность и нетребовательность. Второе на совместном заседании комитета комсомола и партбюро. (Перед началом я столкнулся в уборной с Владимиром Александровичем Архиповым, одним из почитаемых наших преподавателей, — он похлопал меня по плечу — ничего, мол, держись, парень! Я воспрянул духом, а как он меня потом на собрании топтал! с каким сарказмом, я бы сказал — упоением: дескать, это чеховская «Жалобная книга», жалкие сочинения, которые наше советская пресса не печатает!)

Собрание началось круто, я защищался, как лев. Главные их козыри были: сознательное противопоставление политике партии в области литературы — отрицание идейно-художественного отбора и роли редакторов (печататься, видите ли, могут все желающие, редакция обязуется не править материалы).

Кроме того, издевательство над лозунгами партии к Международному женскому дню и оскорбление советской женщины.

Имелось в виду следующее. На журнальной страничке «В дискуссионном порядке» были помещены размышления эстонского студента Калью Реоли «О любви», высокопарные и наивные. Начинал он так — «Любовь — это величайшая дружба в соединении со страстью». Естественно, мы посмеялись над этим опусом, но ведь мы сами провозгласили принцип показывать автора таким, каков он есть. Следом за Реоли шёл отрывок из моей неоконченной поэмы «На лирическом фронте», где уровень был посерьёзней, но высокопарности тоже хватало. Поэтому Риху не удержался от ехидной реплики (я охотно согласился). На следующей страничке опять под рубрикой «В дискуссионном порядке» он поместил свою «Концовку», состоящую из одной строки:

…Люби женщину — женщина друг человека.

Вот это-то и взорвало взрослых дядей, руководителей института, от страха потерявших чувство юмора. Они стали трактовать эту строку, как наглый выпад против советской женщины, которую к празднику 8-ого марта назвали чуть ли не собакой (собака — друг человека!). И кто назвал? Поляк.

Иван Завалий, секретарь комитета комсомола, предложил вывести меня из комитета и влепить мне строгача. Боря Никольский, секретарь курсового бюро, поддержал. Мои друзья — Жуховицкий и др. — тоже. Я возмущался, вскакивал, объяснял — ничего не помогало. И в этот момент открылась дверь и вошел Фатеев Пётр Степанович, директор. Он с порога спросил:

— Ну, что решили? — в руке он держал что-то, свёрнутое в трубочку, может быть, экземпляр «Марта».

Ему доложили.

— Нет! — сказал он. — Вы его исключите из комсомола, а я его выгоню из института!

Я опешил. Завалий тусклым голосом немедленно поставил на голосование предложение директора. Я опять вскочил:

— Как вы можете? Вы же только что решили другое…

Увы. Исключение прошло единогласно.

Обтекая меня, все разошлись. Я остался один. Подумав несколько минут, я отправился к директору. Он уже был в пальто, но вернулся в кабинет. Я сказал:

— Пётр Степанович, если история с журналом получила нежелательную огласку и вам надо спасать репутацию института, то скажите мне прямо и я перестану защищаться.

— Ты дурак. — ответил Пётр Степанович. — От кого защищаешься? Кого и что оправдываешь? Покажи, как дорог тебе комсомол. Раз ты сплоховал, то покайся. Когда меня в двадцатых годах на губкоме исключали из комсомола, знаешь, как я выступал? Со слезой! А ты? От тебя зависит, как пройдёт общее собрание. Только от тебя.

(Забавная деталь! Записывая этот случай, я поймал себя на том, что не помню имя-отчество Фатеева. Полез в старый справочник СП и вдруг вижу, — это псевдоним. В скобках настоящие имя и фамилия: Тоадер Дочару! Молдаванин по происхождению, румын? Земляк? Чуть не позвонил по указанному номеру, однако вовремя спохватился: скорей всего, он уже помер…)

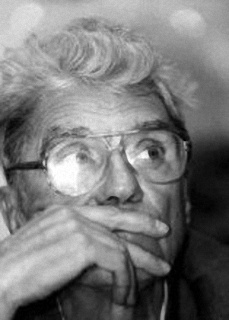

Слева направо: Евгений Карпов, Кирилл Ковальджи, Георгий Гагиев, Борис Никольский

Слева направо: Евгений Карпов, Кирилл Ковальджи, Георгий Гагиев, Борис Никольский

(фотография 1952 года из личного архива Кирилла Ковальджи)

И вот общеинститутское расширенное комсомольское собрание. Я не смог каяться со слезой, я только признал, что первый блин вышел комом, и что если мне дадут возможность выпустить следующий номер, я сумею поправить дело. Но в ответ поток обвинений нарастал неудержимо. Дескать, я провалил работу в комитете (В. Соколов), вдобавок бездарен (И. Ганабин) и собирался идти к проституткам ради изучения жизни. Последнее провякал Жора Гагиев, с которым у меня и раньше были швабры. Тут уж я сорвался и крикнул:

— Я говорил, а он ходил! Он же мне и хвастался, как шастал в переделкинский барак!

А мне в ответ (не помню кто) — о, ваш проступок куда серьёзней! У вас установка, сознательная порочная идея, он же — сдуру или спьяну…

Федя Сухов осудил своё участие в журнале и напустился на Данецкого, напирал на то, что я попал под дурное влияние, таким образом хотел меня выгородить. Мне пришлось выступить и подчеркнуть, что вину свою ни на кого не перекладываю, никто на меня не влиял. Я сам.

Но кульминацией было выступление преподавателя истории партии Водолагина. Он говорил долго, гневно, с заразительной ораторской страстью. Мол, неслучайно я, родившийся в буржуазной Румынии и проживавший в оккупации, снюхался с Данецким, выходцем из мелкобуржуазного города Познань, и с Карповым, побывавшем в плену и в заключении. Надо сказать, эти факты, сгруппированные таким образом, произвели впечатление даже на меня самого. А Цыденжап Жимбиев не выдержал и, захваченный общим психозом (он ко мне хорошо относился), предложил передать дело в компетентные органы, так как ясно, что «Ковальджи заслан в институт с диверсионной целью». Я тогда фыркнул со смеху, не понимая, что мне грозит…

Хорошо ещё, что не прознали о моих родичах в Бухаресте (я во всех анкетах писал, что родственников за границей нет) и не вспомнили, что отец был судим (об этом я рассказывал друзьям).

(Водолагин Михаил Александрович умер в конце 1981 года. Идеолог и демагог, этакий комиссар Литинститута. Было в его обличье нечто пафосное и поросячье (наподобие Хрущёва, Подгорного, Шелеста). Он так горячо и яростно выступал от имени парткома, уличая меня и обличая, что я чуть не поверил, что я «враг народа»…

Прошла уйма времени, целая эпоха. Я успел подзабыть о нём, когда однажды, оказавшись членом государственной комиссии на защите диплома в Литинституте, я столкнулся с ним, несколько полинявшим, нос к носу. По инерции поздоровался и прошёл к столу. Однако во время перерыва Водолагин подскочил ко мне с протянутой рукой. Был весь — сама любезность и радушие… Расспрашивал, говорил, что рад моим успехам, он в курсе, следит за моими публикациями…

Пусть я и получил некоторое удовлетворение, всё же было неловко за него.

Поговаривали, что в своё время его сняли с поста секретаря Сталинградского обкома за какие-то прегрешения, вот он и стал преподавателем. Сочинитель некролога в «Литературной газете» как-то слишком растерянно прибегал к эпитету «замечательный»: «ушёл из жизни замечательный человек… жизнь этого замечательного человека… участвовал в обороне этого замечательного города… о сталинградской битве им написаны замечательные книги». Какие?..)

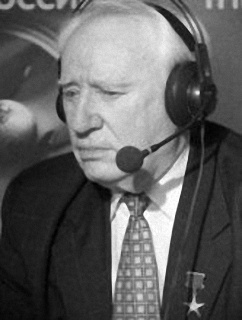

Нет, это не то самое институтское собрание, но люди на снимке — те же самые, да и время то же.

Нет, это не то самое институтское собрание, но люди на снимке — те же самые, да и время то же.

Слева направо: Абрам Аликян, Рышард Данецкий, Владимир Морозов, Кирилл Ковальджи

(фотография из личного архива Кирилла Ковальджи)

Короче говоря, собрание почти единогласно подтвердило моё исключение из комсомола. Все мои друзья подняли руки, я почему-то особенно следил за Аликом Аликяном — он нехотя, с трудом поднял руку, присоединился к большинству.

Но трое воздержались! Это были Фазиль Искандер, Владимир Морозов и Владимир Гнеушев. Кто-то даже их попрекнул в троцкизме, имея в виду Брестский мир — «ни войны, ни мира». Кто-то выкрикнул, что сам Искандер — иранец, видимо, его тоже вербовали…

Я сидел, конечно, оглушённый, но не понимал всей опасности, которая нависла над моей головой. Политические обвинения трудно было принять всерьёз, я считал это издержками. Но на самом деле меня спасло случайное стечение обстоятельств. Как раз в это время директор в чём-то сильно проштрафился и его вдруг сняли (или он раскручивал моё «дело» именно потому, что сам проштрафился и старался выслужиться, — теперь не узнать). Меня по инерции продолжали мытарить, но исключение из института не последовало. Наконец, вызвали в райком комсомола. Я пошёл туда в сопровождении Бори Никольского, тогдашнего комсомольского секретаря. Я уже выдохся, был внешне спокоен. За столом был весь райкомовский синклит. Боря доложил о моём исключении. Слово предоставили мне. Я встал и сказал:

— Наверное, мои товарищи имели право поступить со мной так. Но я комсомольский билет не отдам.

И сел. Несколько секунд длилось молчание. Потом секретарь райкома заговорил:

— Решение комсомольского собрания института правильное. Но ввиду того, что товарищ Ковальджи осознал свои ошибки, считаю возможным ограничиться строгим выговором с занесением в личное дело. Есть другие предложения? Нет. Давайте проголосуем.

Так, в сущности, благополучно (если не считать травмы от того, что все мои лучшие друзья от меня отступились) завершилась моя «самиздатовская» история последнего года сталинского правления.

Должен сказать, что всеобщее осуждение произвело на меня глубокое впечатление. Я открыл для себя эмоциональную силу коллектива, чья правота выше моей (так думал я, вспоминая Маяковского — «где каплей льёшься с массами»), очищающую и возвышающую силу надличного порыва. Это было и время неудач на личном фронте — я какие-то стихи тогда сжёг. Клин клином вышибало. Недовольство собой после общественной (пусть несправедливой) экзекуции обернулось парадоксальным образом иллюзией некоего возрождения, новой верой в себя, желанием начать всё с чистой страницы. Я стал не контрой, а совсем напротив — пытался приблизиться к менталитету любимой девушки (будущей моей жены), настоящей комсомолки, чья душа была цельной и преданной Сталину.

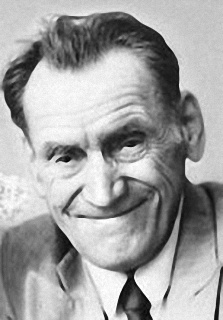

Слева направо: Владимир Соколов, Борис Никольский, Егор Исаев

Слева направо: Владимир Соколов, Борис Никольский, Егор Исаев

Был ещё эпилог. В апреле, к первому мая 1952-го года, в институте, как обычно, готовился очередной «капустник». Вдруг я узнаю, что кто-то сочинил пародию на «мартовцев», вроде пьесы, нашли исполнителей на роли Карпова и Данецкого, ищут — кто бы меня сыграл. Склонный к эксцентрическим выходкам, я с каким-то весёлым вызовом пошёл и предложил свои «услуги». Кто лучше сыграет меня, чем я сам? (Слава Богу, страсти уже отшумели, пародия была фарсовой, дурацкой, без политической окраски — можно было, смеясь, расстаться с этим прошлым.) Сам факт, что в капустнике разыгрывалась эта история в виде фарса, был знаком «отпущения грехов»… И я сыграл себя в этой сценке, вышучивая себя и при этом как бы дистанцируясь от текста.

Капустник был, как я уточнил по дневниковой записи, 29 апреля. А 1-го мая я впервые (и единственный раз) увидел Сталина на Мавзолее. Я тщетно пытался написать об этом восторженные стихи, совершенно не подозревая, что ещё вчера мог стать жертвой его режима.

В студенческой Москве пошумели о журнале «Март» и забыли. Через много лет об истории с журналом заговорил один работник КГБ в связи с моей поездкой в Англию. Это было в 1961 году, сравнительно либеральном. Значит, где надо — помнили…

Потом эта история всплыла в рассказе Фазиля Искандера «Чегемская Кармен» («Знамя», № 12, 1986 год). Вот как это всё преломилось в его памяти (в скобках курсивом — мои поправки):

«Когда я учился в Литературном институте, наши студенты однажды вздумали издать рукописный журнал. Мне предложили принять в нём участие, но я отказался, потому что уже тогда стремился напечататься типографским способом.

Журнал был издан в трёх (в пяти) экземплярах, и разразился скандал. Дирекция и райком комсомола пришли в бешенство. Самое крамольное стихотворение принадлежало перу польского студента. Это был шуточный сонет на тему: женщина — друг человека.

(Это был не сонет, а сам сонет Данецкого в моём переводе тоже ругали — за упадничество.)

Если бы бедная дирекция и райком знали, что поляки выкинут ещё и не такие коленца! Самого польского студента не особенно теребили. Стихотворение сочли отрыжкой шляхетского презрительного отношения к трудовой женщине. Но куда смотрели наши студенты, переводя это стихотворение и помещая его в журнал, да ещё в трёх экземплярах!

Оказывается, таскали не только составителей и участников журнала, но и тех, кто мог быть потенциальным автором. Дошла очередь и до меня. Вызвал секретарь парткома.

— Вы плохой патриот, — сказал он…

— Почему? — спросил я.

— Вам же предлагали принять участие в журнале? — сказал он.

— Да. — согласился я.

— Вы должны были просигнализировать нам об этом, — сказал он и, грустно покачав головой, добавил:

— Да, вы плохой патриот.

…Мало того, что об этом несчастном журнале говорили на всех собраниях. Составителей заставили сыграть позорный скетч («играл» я один и по собственной воле!), где все они, как зловещие заговорщики, заманивали в журнал политически наивных студентов. Каждый играл самого себя, и ничего в жизни я не видел более фальшивого.

Правда, кончилось всё это достаточно мирно. Никого из института не выгнали. Недавно я встретил одного из составителей журнала (меня), и он с благодарностью напомнил, что я и ещё один студент — будущий поэт Гнеушев — на общеинститутском комсомольском собрании проголосовали против его исключения из комсомола. Только мы двое».

(Трое. Плюс Владимир Морозов, и были не «против», а воздержались, что никак не умаляет их мужества и моей благодарности!)

Со стороны, пожалуй, это была буря в стакане воды. Я же тогда за это чуть не поплатился головой… Эпизод не имел литературного веса, журнал ведь был задуман как учебный, как тренировочная площадка для взаимного обсуждения, а вовсе не как сборник «достижений» (хотя в нём были помещены и стихи, которые впоследствии не раз издавались, — например, стихи Фёдора Сухова «Матери», «Поэт», «Владимир», мои — «Москва—Одесса»). Однако всё нормальное в журнале было расценено как прикрытие подрывного замысла.

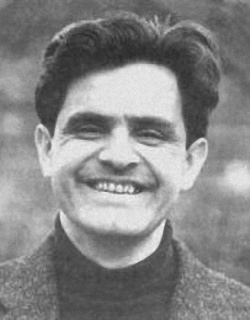

Слева направо: Фазиль Искандер, Владимир Гнеушев, Иван Ганабин

Слева направо: Фазиль Искандер, Владимир Гнеушев, Иван Ганабин

Несколько слов о фигурантах того «дела». Иван Ганабин. Бывший матрос, писал стихи в народно-частушечном стиле. К середине пятидесятых годов внезапно умер и вскорости забыт.

Иван Завалий. Одно время был то ли комсомольским вожаком, то ли секретарём партбюро. Плотный, широколицый, небольшого роста, — что писал — не знаю. Однажды выпытывал у меня — верно ли, что Аликян ненавидит Маяковского? Я вступился за Алика, хотя поэтика Маяковского действительно была ему чужда (я не раз пытался его переубедить).

Завалий пил, чем дальше — тем больше. Однажды он трое суток не мог попасть в Переделкино — засыпал в пригородном поезде, его будили то в одном, то в другом конце линии. На четвёртые сутки мы с Федей Суховым утром увидели его в пристанционной забегаловке — он спал, уронив голову на стол. Наконец-то добрался до родного Переделкина! В это время раздался гудок — приближалась электричка. Федя, склонный к грубоватым розыгрышам, вдруг стал трясти Ивана — дескать, скорей, скорей, опоздаем! Иван вскочил очумело и, ничего не соображая, дал себя посадить в вагон. Когда понял, что опять едет в Москву, он заплакал…

В другой раз при следующем длительном его отсутствии рано утром перед столовой появился холмик с крестом, на котором была дощечка: «Здесь лежит Иван Завалий, погибший от запоя». Студенты останавливались в недоумении, потом, расхохотавшись, следовали на завтрак. Поздно вечером появился и сам «покойник», он был сильно под мухой, наткнулся на крест, с трудом разобрал надпись, охнул, упал на колени и запричитал от жалости к себе…

Утром пришёл милиционер и стал проводить дознание — кто унёс с переделкинского кладбища свежий крест, но так ничего и не узнал. Крест был возращён на место, а Иван Завалий долго ещё составлял списки подозреваемых, мрачно кого-то вычёркивал и вписывал…

Увы, накликали. Через год он попал под электричку и погиб.

P. S. Я писал об Иване Завалии, что помнил. Оттого и сложилось определённое о нём впечатление. И вдруг в «ЛГ» от 20—26 февраля 2002 читаю материал Михаила Чернолусского, который чуть ли не возводит Ивана Завалия в герои. Правда, тоже не говорит о нём как о писателе («моряк-фронтовик, отличный студент и человек»). Чернолусский рассказывает, что Иван Завалий вместе с двумя товарищами написал письмо Сталину «о том, что в нашей стране нет свободных выборов». Двое отказались от своих подписей, Завалий стоял твёрдо, и его скорей всего столкнули под электричку.

Не хочется быть несправедливым, но что-то тут не так. Завалий был «правильным» парторгом в 1952 году, а в начале 1953 Сталин умер. Когда же Иван успел «перековаться» и написать то письмо? Во-первых, это непохоже на парторга, а во-вторых, будь так, его бы прежде всего сняли с поста и исключили из партии. Зачем же устраивать целый заговор по его физическому устранению?

Текст Чернолусского явно с перехлёстом: «Через десять лет мне рассказал об этом один из тройки — он остался жив (!), потому что сменил фамилию (!) и уехал в Среднюю Азию». Очерк называется «Расправа». Совершенно неадекватные ужасы! Кстати, даже теперь Чернолусский не называет фамилию (пусть изменённую!) соучастника «преступления»…

Архипов. Владимир Александрович. Было в нём что-то лошадиное. Сам крупный, лицо крупной лепки, тяжёлая нижняя челюсть.

Однажды у него на экзамене я вытащил билет, где первые два вопроса не составляли труда, а третий — о пьесе Островского «Волки и овцы», которую я не читал. Как быть? Я попросил разрешения на минутку выйти. Заметался по коридору, спросил одного-другого, толку не было. Забежал к Лиде Фейгиной на кафедру, но сообразил, что за одну-две минуты никакой достаточной информации я не получу. Тогда я вернулся в аудиторию, сел на своё место и тупо стал глядеть в окно в ожидании неизбежного позора. Наступил мой черёд. Я равнодушно и устало изложил первые два вопроса и уже собирался, обращаясь к третьему, произнести скорбное «не знаю», как Архипов, истолковав мой обречённый тон как томление всезнайки, которому придётся излагать давно известное, сказал:

— Достаточно, — взял мою зачётку и аккуратно вывел «отлично».

Я с большим трудом сохранил спокойствие.

Архипов был одним из популярнейших преподавателей института (читал русскую литературу 19-го века). Говорил сильными фразами, с чувством. Моментами словно забывал об аудитории. Толкуя о поэме Некрасова «Мороз-красный нос», вдруг замолчал, задумался, медленно подошёл к окну, уставился в невидимую даль и срывающимся голосом произнес:

…А Дарья стояла и стыла В своём заколдованном сне.

Через год я как-то заглянул в аудиторию следующего курса, когда Архипов читал Некрасова. К моему удивлению он на том же самом месте вдруг замолчал, задумался, медленно подошёл к окну и т. д. Повторил всё в точности…

Много лет спустя до меня дошли слухи о том, что Архипов озлобился, стал реакционером-националистом и спился…

Ещё о журнале «Март»

В ЦДЛ радостно подходит ко мне человек, которого я не узнаю, и говорит, что он был единственный, кто был против моего исключения из комсомола в Литинституте (из-за журнала «Март»). И что его потом мытарили… Когда и где он выступал — понятия не имею. Точно знаю, что воздержались трое: Искандер, Гнеушев и покойный Вовка Морозов. Путём наводящих вопросов сумел узнать, что зовут его Юзек Островский. Потом, рассказывая об этом Жуховицкому, вспомнил и тогдашнее лицо Юзека (не виделись сорок с лишним лет!).

Слева направо: Кирилл Ковальджи, Леонид Жуховицкий, Юрий Трифонов

Слева направо: Кирилл Ковальджи, Леонид Жуховицкий, Юрий Трифонов

Тут к слову Жуховицкий вспомнил, как исключали Юрия Трифонова из комсомола (он утаил, что его родители были репрессированы). Я помнил заседание комитета комсомола по этому поводу, а Лёня — собрание. И говорит, что Трифонов как-то сказал ему: был в институте один человек, который был против исключения, — Ковальджи…

Перед итогом

Что приходит в голову?

Вопросительные знаки,

Неувязок тьма…

Из огня да в полымя…

Кулаками после драки…

Горе от ума…

Зарифмуй-ка семьдесят

и расслабься, успокойся,

Как во льду вода…

Только сердце сердится

на пустое это свойство:

злиться на года.

Молодость мою ношу,

как в матрёшке безголовой,

на исходе дня…

Ты любила юношу,

так пойми и пожилого

и прости меня.

Со статьей Михаила Чернолусского «Расправа» можно ознакомиться здесь.

Интересны также воспоминания Евгения Карпова, ныне живущего в Киеве, о студенческой жизни в Литературном институте тех лет, о Фёдоре Сухове и о самом Кирилле Ковальджи (там же — о встречах с Александром Твардовским, Семёном Бабаевским, Борисом Пастернаком и Леонидом Леоновым).

Как пишут, ныне покойный педагог В. А. Архипов «отличался не только глубиной анализа материала, но и яркой образностью его подачи слушателям». Скорее всего, так оно и было. «Я воспрянул духом, а как он меня потом на собрании топтал!..» — помните? это ведь о нём.