Предыдущая публикация на эту тему:

«Чёрная кошка в тёмной комнате» (в трёх частях)

Мы продолжаем тему, начатую в статье «Чёрная кошка в тёмной комнате», стараясь найти подходы к решению крайне трудной задачи о происхождении и об авторстве одного из самых знаменитых, самых красивых и самых загадочных русских маршей:

Очередная наша статья носит название «Вокруг да около» — не потому, что нам нравятся некие ритуальные танцы вокруг этой темы, а потому что постоянно всплывают какие-то новые подробности, какие-то новые факты и фактики, зачастую никак не связанные между собой внешне и заставляющие взглянуть на всю проблему то с одной стороны, то с другой.

Статья непосредственно продолжает «Чёрную кошку в тёмной комнате» и существенно опирается на те результаты, которые были там получены.

1. «Застенчивый непрофессионал»

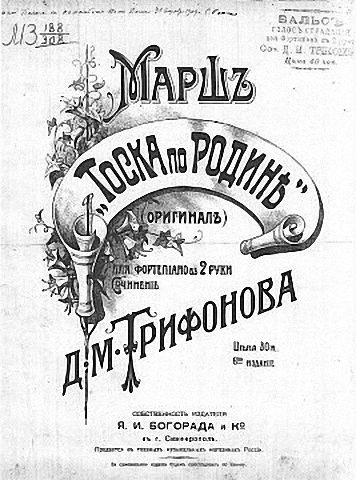

В заключительной части нашей предыдущей статьи, «Чёрная кошка в тёмной комнате», мы пришли к выводу, что среди многочисленных «официальных» претендентов на роль автора знаменитого марша «Тоска по Родине» выделяется один-единственный — Д. М. Трифонов.

Другими словами, любой библиограф, изучив сохранившиеся нотные издания марша «Тоска по Родине», без особых колебаний указал бы в качестве автора марша именно Д. М. Трифонова. И всё бы ничего, и можно было бы прекращать все дискуссии насчёт авторства, если бы не один маленький, но тем более досадный пустяк: дело в том, что вместо фамилии «Трифонов» мы с точно такой же степенью удовлетворённости могли бы назвать любую другую фамилию, потому что о композиторе Д. М. Трифонове нам известно ровно столько же, сколько о любом неизвестном нам Иванове, Петрове или Сидорове — то есть, ровным счётом ничего не известно.

Другими словами, любой библиограф, изучив сохранившиеся нотные издания марша «Тоска по Родине», без особых колебаний указал бы в качестве автора марша именно Д. М. Трифонова. И всё бы ничего, и можно было бы прекращать все дискуссии насчёт авторства, если бы не один маленький, но тем более досадный пустяк: дело в том, что вместо фамилии «Трифонов» мы с точно такой же степенью удовлетворённости могли бы назвать любую другую фамилию, потому что о композиторе Д. М. Трифонове нам известно ровно столько же, сколько о любом неизвестном нам Иванове, Петрове или Сидорове — то есть, ровным счётом ничего не известно.

Зато нам известно, что ноты марша «Тоска по Родине», на титульном листе которых Д. М. Трифонов был недвусмысленно заявлен в качестве автора, издавались исключительно в Симферополе и нигде более, причём собственником их являлся не композитор Д. М. Трифонов, а издатель. Издателем этим, выпускавшим ноты марша на свой страх и риск и за свой счёт, являлся Яков Богорад, по своему музыкальному образованию флейтист и военный капельмейстер, который примерно с 1903 года проживал в Симферополе, где, по утверждениям местных краеведов, числился капельмейстером расквартированного в городе 51-го пехотного Литовского полка.

Впрочем, обо всём этом довольно подробно написано и в нашей статье «Чёрная кошка в тёмной комнате», и в обстоятельной статье Ирины Легкодух «„Прощание славянки“ — белые пятна в истории марша». Для нас же теперь важно одно обстоятельство, которое, по-видимому, опирается на факты: Д. М. Трифонов, написавший марш «Тоска по Родине» в том виде, в котором мы его знаем и теперь, был, вне всякого сомнения, хорошо известен Якову Богораду. Другими словами, Яков Исаакович Богорад прекрасно знал ответ на вопрос, кто такой Д. М. Трифонов. Автор знаменитого марша, кто бы он ни был, принадлежал к кругу друзей или знакомых Богорада — это можно считать бесспорным.

Являлся ли Д. М. Трифонов сослуживцем Богорада по 51-му пехотному полку? На этот вопрос мы можем ответить совершенно однозначно: среди офицеров полка Д. М. Трифонова никогда не было. Впрочем, в списках офицерского состава 51-го пехотного полка человек с такой фамилией всё же упоминается. Вот какую информацию о нём можно почерпнуть из двухтомника «История 51-го пехотного Литовского его императорского высочества наследника цесаревича полка», который был издан в Одессе в 1909 году (том 2, приложение XIII, с. 99):

1160. Трифонов, Михаил Лупович, подпоручик: июля 24-го [1887 г. — В. А.] произведен из подпрапорщиков полка. 12-го ноября 1904 г. переведен в 206-й пех. Ларго-Кагульский полк в чине капитана. 29-го апреля 1906 г. переведен обратно в полк в том же чине. В 1909 г. состоял в полку в чине капитана.

При желании мы можем даже увидеть фотографию М. Л. Трифонова, сделанную несколько позже и хранящуюся в фондах Музея истории города Симферополя:

48. Портрет М. Л. Трифонова, полковника 51 пехотного Литовского полка, отца И. М. Трифоновой (Брунс). 16,2х11,4 (паспарту); 13,6х10 (фото). КП-1124.

Разумеется, капельмейстер Богорад не мог не знать одного из самых заслуженных офицеров своего полка, который прослужил в Симферополе более четверти века и который прошёл там путь от подпрапорщика до полковника. Разумеется, нотоиздатель Богорад был бы счастлив оказать такому офицеру пустяковую для себя услугу: издать, пусть даже и за свой счёт (да и за свой ли?..) ноты красивого марша, написанного каким-нибудь родственником всеми уважаемого в городе офицера. Более того, легко можно себе представить, что капельмейстер Богорад с готовностью взялся бы даже и помочь упомянутому родственнику довести его творение, как говорится, до ума — почему же нет? Положение военного капельмейстера вполне располагало к оказанию подобного рода мелких услуг, ибо его собственное благополучие в огромной степени зависело от взаимоотношений с офицерским составом. Например, автор статьи «Военные капельмейстеры в России» (журнал «Разведчик», 1894 год, № 190, стр. 480) с горечью замечает:

Мне лично известны случаи, когда капельмейстер лишался места, благодаря недоразумению чисто личного характера с кем-либо из офицеров, причём последние никоим образом не могли считаться правыми.

Совершенно точно известно, что у полковника М. Л. Трифонова была дочь по имени Ирина (её фотография также находится в собрании Музея истории Симферополя). Был ли среди его родственников человек с инициалами Д. М. — не знаю. Во всяком случае, заранее отбрасывать версию о некоем застенчивом родственнике, «авторе одного произведения», так и не ставшим впоследствии профессиональным композитором, было бы, вероятно, преждевременно…

Я написал «застенчивый непрофессионал»? А как же иначе — честно говоря, вызывает недоумение тот факт, что Д. М. Трифонов совершенно не озаботился показать свой марш каким-либо иным нотоиздателям, помимо Якова Богорада. Мы знаем, что в короткий срок марш «Тоска по Родине» стал в России необычайно популярен: ноты этого марша, в переложении самых различных музыкантов, можно было приобрести едва ли не в каждом нотном магазине, а ведущие граммофонные компании огромными тиражами выпускали пластинки с различными записями марша. Причём, если какая фамилия автора и указывалась на этикетках грампластинок, так то была фамилия безвестного харьковского капельмейстера Ф. Кроупы, а вовсе не фамилия Д. М. Трифонова. И по сей день многие считают автором «Тоски по Родине» именно чеха Кроупу (да ещё и неправильно называя его «Кроуп») — а между тем, как мы знаем, это всего лишь результат вполне понятной коммерческой политики звукозаписывающих фирм, которые, в отсутствие закона об авторских правах, отнюдь не стремились делиться доходами с мало кому известными «авторами одного произведения» — особенно если эти авторы не отличались особенной напористостью и желанием отстаивать свои права в судебном порядке.

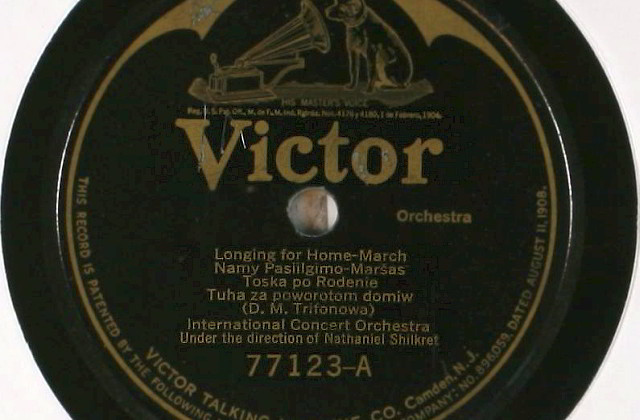

Удивительно в этих условиях не то, что звукозаписывающие фирмы знать ничего не хотели о каком-то там Д. М. Трифонове, а то, что кое-кто помнил фамилию автора марша даже спустя два десятилетия, и она всё же появилась на этикетках грампластинок — правда, вовсе не у нас, а в Соединённых Штатах Америки. Именно там в 1923 году звукозаписывающая компания Victor записала «Тоску по Родине» на грампластинку, которая в настоящее время представлена в Библиотеке Конгресса США. Так вот, на этикетке той грампластинки в качестве автора чётко указано: D. M. Trifonowa (именно так, через «дубль вэ» и с «женским» окончанием).

Марш «Тоска по Родине» (оркестр компании Victor)

Марш «Тоска по Родине» (оркестр компании Victor)Судя по приведённой на сайте «Encyclopedic Discography of Victor Recordings» информации, эта запись, с матричным номером B-27780, была сделана 25 апреля 1923 года в городке Камден, штат Нью-Джерси, где в то время располагалась штаб-квартира корпорации Victor. Интересно, что, упомянув Д. М. Трифонова на этикетке в качестве композитора, специалисты компании отнесли «Тоску по Родине» к жанру этнической музыки, а в качестве языковой и рыночной среды, на которую ориентирована грампластинка, указали, прежде всего, еврейскую диаспору, а затем литовских, русских и украинских потенциальных её покупателей.

Recording Title: Toska po rodenie.

Composer: D. M. Trifonowa.

Conductor: Nathaniel Shilkret.

Genre(s): Ethnic music.

Marketing Genre(s): Jewish; Lithuanian; Russian; Ukrainian.

Instrumentation: Cello, 2 violins, flute, 2 cornets, trombone, piano, tuba, and traps.

Recording Date: 1923-04-25.

Place of Recording: Camden, New Jersey.

Оркестр, записавший марш, состоял из виолончели, скрипок, флейты, а также двух корнетов, тромбона, тубы, фортепьяно и ударных. Дирижировал оркестром Натаниэль Шилкрет, один из ведущих музыкантов компании Victor. Фотография, сделанная чуть позже 1923 года, запечатлела Ната Шилкрета (сидит в центре, с дирижёрской палочкой) и музыкантов его оркестра.

Оркестр под управлением Натаниэля Шилкрета

Оркестр под управлением Натаниэля Шилкрета

Натаниэль Шилкрет (его настоящее имя Нафтуль Шюльдкраут) родился в многодетной семье еврейских эмигрантов Вульфа Шюльдкраута и Розы Цайгер, прибывших в США из Австро-Венгрии. Его отец владел практически любым музыкальным инструментом, и своей любовью к музыке он заразил также и четырёх своих сыновей. Уже с детства Нат Шилкрет стал выступать в качестве кларнетиста в составе самых известных нью-йоркских оркестров. В этой связи интересно отметить, что примерно в то время, когда в России появились первые нотные издания и грамзаписи «Тоски по Родине», Натаниэль Шилкрет был в Америке музыкантом Русского симфонического оркестра, а затем и Нью-Йоркского филармонического оркестра, руководил которым знаменитый русский дирижёр и педагог Василий Сафонов…

Взглянем теперь на то, что же у нас с вами получается. Марш «Тоска по Родине» стал распространяться в России приблизительно с 1904 года, с началом русско-японской войны. Фамилия Д. М. Трифонова как автора марша указывалась исключительно на тех нотных изданиях, которые за свой счёт выпускал в Симферополе капельмейстер Яков Исаакович Богорад — и нигде более. Последнее такое издание (из тех, что сохранились) датируется примерно 1909 годом.

Так вот. Спустя 15 лет, после всех революций, после всех мировых и гражданских войн, фамилия Д. М. Трифонова как автора марша оказывается известной за океаном, где крупнейшая американская звукозаписывающая компания выпускает грампластинку, ориентированную на выходцев из Восточной Европы — в первую очередь, на еврейскую диаспору.

Из всего вышесказанного можно сделать, как мне представляется, два вывода. Первый: фамилия Д. М. Трифонова в качестве автора марша стала известной в Америке благодаря эмигрантам — выходцам из того же самого круга, что и Яков Богорад. И второй вывод: в 1923 году менеджеры компании Victor имели веские основания рассчитывать на то, что мелодия «Тоски по Родине» пользуется в еврейской диаспоре США весьма значительной популярностью.

2. Мелодия, популярная на еврейских свадьбах

Для первой четверти XX века характерен резкий всплеск количества эмигрантов-евреев, прибывших в Соединённые Штаты из западных и южных регионов Украины, а также из Белоруссии, Литвы, Румынии и Польши. Начиная с 1900 года и заканчивая тем временем, когда оркестр Натаниэля Шилкрета записал для компании Victor грампластинку с маршем «Тоска по Родине», примерно миллион с четвертью восточноевропейских евреев пересекли океан, связав свою дальнейшую судьбу с Америкой, причём в подавляющем большинстве они обосновались в том же самом городе, где закончился их переезд из Европы — в Нью-Йорке.

Переселялись за океан целыми семьями, целыми даже «кланами»: оказавшись в Америке, вдали от погромов, революций и войн, многие стремились перетянуть туда же своих родственников, своих друзей, соседей, да и просто хороших знакомых.

Переселялись за океан целыми семьями, целыми даже «кланами»: оказавшись в Америке, вдали от погромов, революций и войн, многие стремились перетянуть туда же своих родственников, своих друзей, соседей, да и просто хороших знакомых.

Среди эмигрантского багажа было и нечто неосязаемое и незримое, но очень «весомое»: те песни и те танцы, которые окружали будущих эмигрантов в их прежней жизни и которым чуть позже придумают даже специальное название: клезмер. Возникшая среди евреев Восточной Европы и являвшаяся продуктом взаимопроникновения и обогащения культур разных народов, клезмерская музыка изначально не несла на себе никакого религиозного оттенка и предназначалась для исполнения на различного рода праздненствах — в первую очередь, на свадьбах.

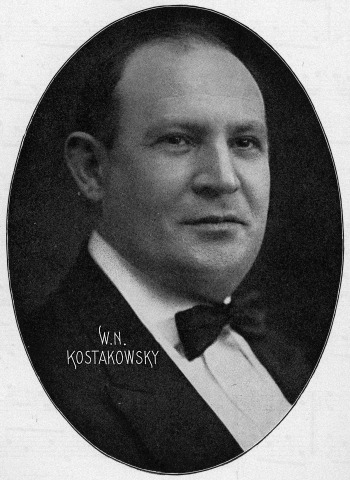

Хотя в 1916 году само слово «клезмер» ещё не было изобретено, но клезмерская музыка, разумеется, уже существовала. Какие именно мелодии можно было бы назвать тогда клезмерскими, нам совершенно точно известно благодаря одной совершенно бесценной книжице, очень неряшливо изданной в 1916 году в Нью-Йорке — «International Hebrew Wedding Music», или «Международная еврейская свадебная музыка». Книжка эта представляет собой сборник мелодий, весьма популярных в то время на еврейских свадьбах выходцев из Восточной Европы. Автором сборника является еврейский скрипач-клезмер, которого мы знаем, как Wolff N. Kostakowsky — то есть, Вольф Костаковский (издателем же сборника обозначен некто Нат Костаковский).

Основную часть сборника составляют мелодии, уже по названию которых мы узнаём в них мелодии «сугубо еврейские»: «Am Israel Chai», «A Zekele», «Hatickwo», «Nes Ziono» или, скажем, «Seven Sorokow» (широко известная у нас «Семь-сорок») и «Sonia Na Balkone» (надо понимать, «Соня на балконе»). Но есть в сборнике Вольфа Костаковского и вещи, совершенно для нас неожиданные: например, вальс Ильи Шатрова «На сопках Маньчжурии» (у Костаковского это пишется, как «Na Sobkach Manjuri Waltz») и… и марш «Тоска по Родине» (почему-то также причисленный Костаковским к вальсам — «Toska Po Rodinu Waltz»)!

Страница сборника «International Hebrew Wedding Music» с нотным текстом «Тоски по Родине»

Страница сборника «International Hebrew Wedding Music» с нотным текстом «Тоски по Родине»

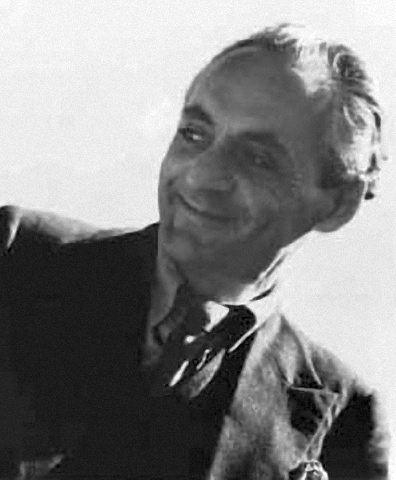

Трудно сказать, где именно были восточноевропейские корни Вольфа Н. Костаковского или, допустим, Ната Костаковского, но многие представители этой фамилии до революции жили у нас в Одессе. Например, родом из этого славного города был довольно известный еврейский скрипач и композитор Яков Костаковский, отец знаменитой мексиканской художницы Ольги Костаковской (потом она сократила свою фамилию и стала называться, на испанский манер, Ольгой Коста), который перед началом Первой мировой войны эмигрировал в Германию.

Или, скажем, читаю на посвящённом истории Одессы сайте, что, оказывается, на нечётной стороне Греческой улицы, между Ришельевской и Екатерининской, в одном из домов — там, где Московское товарищество резиновой мануфактуры представлял Я. М. Коган, химические продукты производил Е. Эглин, а продажей стекла занимался А. Шнайдер — склад аптекарских товаров содержал некто М. Н. Костаковский…

Замечу мимоходом: многие наши читатели, наверное, помнят, что в статье «„Прощание славянки“ — белые пятна в истории марша» Ирина Легкодух вспоминала о своих встречах с Анастасией Цветаевой. Сестра великой Марины Цветаевой рассказывала, в частности, о том, что-де отдыхал одно время в волошинском доме в Коктебеле, в самом начале 10-х годов, некий молодой музыкант по имени Яша, человек огромного обаяния, энергичный, фонтанировавший идеями, обожавший всякие шутки и розыгрыши — он напоминал ей Сергея Курёхина.

Не знаю уж, как насчёт шуток и розыгрышей, но вот по части энергичности и отчаянных идей одесский клезмер Яков Костаковский едва ли уступал цветаевскому клезмеру Яше (да и по возрасту они, очевидно, были ровесниками). Уже в Германии, имея на руках малолетнюю дочь (будущую Ольгу Коста), Яков Костаковский отчаянно увлёкся идеями Розы Люксембург и столь активно дрался с оружием в руках за Баварскую советскую республику, что чудом избежал смерти и был вынужден потом вместе с семьёй спешно эмигрировать ещё дальше — в Мексику.

Вольф Н. Костаковский (слева) и Яков Костаковский (справа)

Вольф Н. Костаковский (слева) и Яков Костаковский (справа)

Раз уж мы вспомнили о марше «Прощание славянки», то приведу в связи с Вольфом Н. Костаковским, с диаспорами и с грампластинками один озадачивший меня факт. Как известно, американские звукозаписывающие компании выпустили в 20-е годы несколько пластинок с записями этого марша, рассчитанными на финскую эмиграцию. Пример такой записи был приведён Ириной Легкодух в упомянутой выше статье — песню «Vapaa Venäjä» («Свободная Россия») на мелодию «Прощания славянки» записал в 1924 году финский певец Отто Пикконен (грамзапись Columbia 3003-F). А спустя пять с небольшим лет пластинку с песней «Vapaa Venäjä» — в исполнении финского тенора Юкки Ахти — выпустила другая звукозаписывающая фирма, хорошо нам известная компания Victor (грамзапись V-4068):

На сайте Финского института звукозаписи имеется полная информация об этой пластинке. Запись была сделана в Нью-Йорке 5 февраля 1930 года, оркестром дирижировал Альфредо Чибелли, на другой стороне пластинки был записан «Интернационал» (в качестве его автора указан ещё не Пьер Дегейтер, а его брат Адольф — там, как известно, была запутанная история с установлением авторства, но мы не будем сейчас на этом останавливаться):

V-4068 JUKKA AHTI, tenor, with orchestra, directed by Alfredo Cibelli (5.2.1930, New York)

A (BVE 59150-2) Vapaa Venäjä, marssi (2:55), (W. N. Kostakowsky)

B (BVE 59153-1) Kansainvälinen, marssi (3:20), (Adolphe De Geyter)

В качестве автора мелодии «Vapaa Venäjä» (а ведь это, напоминаю, «Прощание славянки») указан, вопреки ожиданиям, вовсе не Василий Иванович Агапкин, а… а наш старый знакомый, клезмер-скрипач (а также композитор) В. Н. Костаковский!..

Но, быть может, это только лишь компания Victor погорячилась и что-то не то написала? Быть может, компания Columbia восстановит истину?

Читаем информацию о грампластинке, где Columbia записала песню «Vapaa Venäjä» в исполнении тенора Отто Пикконена. Запись была сделана в ноябре 1924 года (на другой стороне пластинки — вальс «Осенний сон» Арчибальда Джойса). Так вот: по сути, в качестве автора марша «Прощание славянки» там указан… всё тот же В. Н. Костаковский:

3003-F OTTO PYYKKÖNEN, tenor, with orch. accomp. (- 11.1924)

105279-1 Älä Itke tyttöni pieni, valssi (3:06), (Archibald Joyce)

105280-1 Vapaa Venäjä, marssi (2:42), (W. N. Kostakowsky)

Но, быть может, В. Н. Костаковский выступал всего лишь в качестве аранжировщика, а не автора? А специалисты обеих компаний просто позабыли об этом упомянуть?..

Увы… Они искренне считали автором «Прощания славянки» не В. И. Агапкина, а В. Н. Костаковского. В апреле 1929 года на фирме Victor записали чисто оркестровую версию «Vapaa Venäjä». Грамзапись (V-4072) была сделана в Копенгагене, а в информации об этой пластинке сразу же за фамилией В. Н. Костаковского (очевидно, в качестве автора) чёрным по белому написано, что аранжировку-де сделал Бьерегард Йенсен:

V-4072 ORKESTERI (12.4. / 11.4.1929, Copenhagen)

A (BE 1337-2) Vapaa Venäjä (2:54), (W. N. Kostakowsky, arr. Bjerregaard Jensen)

B (BE 1326-1) Kansainvälinen (Internationale) (2:53), (Adolphe De Geyter)

Господи, да откуда у нас вообще взялось «Прощание славянки», ведь мы же начали говорить о «Тоске по Родине»?..

Вначале мы выяснили, что «библиографическим» автором «Тоски по Родине» является никому теперь не известный Д. М. Трифонов, единственным издателем которого был Яков Исаакович Богорад из Симферополя.

Затем обнаружилось, что спустя много лет забвения кто-то из эмигрантов, явно знавший об изданиях Богорада, убедил специалистов американской компании Victor указать фамилию Д. М. Трифонова на этикетке грампластинки с записью «Тоски по Родине», рассчитанной на реализацию среди еврейских выходцев из Восточной Европы.

Потом оказалось, что ещё раньше некто В. Н. Костаковский, еврейский скрипач из Нью-Йорка, явно имевший родственников в Одессе, включил «Тоску по Родине» в свой (едва ли не первый в мире) сборник клезмерской музыки.

И, наконец, совершенно неожиданно возникло вдруг «Прощание славянки»: выяснилось, что в 20-е годы ведущие американские звукозаписывающие фирмы полагали, будто автором этого марша является — всё тот же В. Н. Костаковский!

Загадочная история, нет слов…

3. «Белеет парус одинокий»

«Тоска по Родине» была написана и впервые издана, как мы полагаем, примерно в 1904 году. Автором этого марша является Д. М. Трифонов, но вот настоящее ли это имя или же псевдоним — мы не знаем. Относительно марша «Прощание славянки» считается, что В. И. Агапкин написал его в 1912 году, а в 1913 году этот марш был впервые опубликован. Вопреки расхожему мнению, сколько-нибудь широкого распространения «Славянка» тогда не получила — ни в качестве клезмерской мелодии (в сборнике В. Н. Костаковского, изданном в 1916 году, её нет), ни в качестве неофициального державного символа.

Ответа на вопрос, почему в 20-е годы существовало мнение, будто автором марша «Прощание славянки» является В. Н. Костаковский, — ответа на этот вопрос у меня нет. Если с «Тоской по Родине» В. Н. Костаковский хоть как-то там связан — хотя бы потому, что в 1916 году он включил эту мелодию в свой сборник «Международной еврейской свадебной музыки», то с маршем «Прощание славянки» у него не просматривается ну абсолютно никакой связи.

Добавление к публикации

Со времени написания последнего абзаца прошло несколько лет, и теперь уже можно сказать, что некая «связь» В. Н. Костаковского с маршем «Прощание славянки» просматривается вполне себе уверенно.

Взгляните на фрагмент нотного текста, приведённый ниже. Мелодия, которая там записана, — это мелодия «Прощание славянки»:

Мелодия «Прощание славянки»… «Free Russia», W. N. Kostakowsky

Мелодия «Прощание славянки»… «Free Russia», W. N. Kostakowsky

В Америке Вольф Костаковский издал под своим именем (разумеется, безо всякой ссылки на В. И. Агапкина) ноты «Прощания славянки», в очень красивой обложке и под названием «Свобода России»:

Фамилия Костаковского была напечатана на обложке очень крупным шрифтом и не вызывала никаких сомнений в том, что именно он и является автором марша «Свобода России» (ещё раз: мелодия марша «Свобода России» за подписью Костаковского — это мелодия марша «Прощание славянки», который, как считается, несколькими годами ранее был написан в далёкой России никому не известным музыкантом Агапкиным):

Марш «Свобода России» (воспроизведено по изданному в США нотному тексту)

Марш «Свобода России» (воспроизведено по изданному в США нотному тексту)В феврале 1918 года нотное издание марша «Свобода России» было внесено в список защищённых в США копирайтом печатных изданий (см. сборник «Catalogue of Copyright Entries» за первое полугодие 1918 года, с. 225).

Лично для меня представляется совершенно очевидным, что именно эти ноты, марша «Свобода России» за подписью Костаковского (а вовсе не ноты «Прощания славянки» за подписью Агапкина), держали перед собой финские товарищи, когда штамповали в 1920-х годах свои пластинки «Vapaa Venäjä» («Свободная Россия»).

Лично для меня представляется также совершенно очевидным, что мелодию «Прощания славянки» написал всё же вовсе не В. Н. Костаковский.

Вольф Натанович Костаковский, судя по его многочисленным анкетам, родился в Феодосии в июне 1879 года и ещё подростком — в самом конце 1892 года — оказался в Соединённых Штатах. С тех пор на родине, в Крыму, он больше не был никогда (да и в Европу-то он заезжал, по-видимому, всего лишь один раз — в мае 1923 года).

Остаётся не очень понятным, каким образом марш, впервые опубликованный в России в 1913 году и фактически мало кому тогда известный даже у нас в стране, смог пересечь охваченную войной Европу и уже к 1918 году оказаться в США настолько известным и настолько «беспризорным», что предприимчивые эмигранты сочли возможным издать его там за своей подписью.

Во второй половине 1914 года, с началом Первой мировой войны, всю страну захлестнула волна ура-патриотизма. И будь тогда марш «Прощание славянки» хоть сколько-нибудь популярным, пусть даже только лишь среди достаточно состоятельных граждан, мы бы об этом непременно знали — по сохранившимся каталогам звукозаписывающих фирм, или по рекламным объявлениям в специализированных журналах, или по газетным публикациям, по музыкальному оформлению дошедших до нас в грамзаписи образцов тогдашней ура-патриотической пропаганды.

В первые месяцы войны одним из самых ярких пропагандистов являлся, к примеру, Дмитрий Богемский. В довоенные годы он получил известность в качестве куплетиста, автора текстов и исполнителя всякого рода комических рассказов и сценок, многие из которых были выпущены в грамзаписи и, видимо, очень неплохо раскупались. В довоенный репертуар артиста входили комические сценки «Еврейка у доктора», «В еврейской школе», «Еврейская свадьба», «Еврейский сват», «Еврей у телефона», куплеты «Хулиган», «Муж, расставаясь с красоткой женой», «Одному только Богу известно», «Ещё кое-что», «Жена наоборот», «Рай Магомета» и тому подобное.

В 1910 году Д. А. Богемский стал одновременно издателем и редактором журнала «Граммофонный мир» — весьма солидного и уважаемого, если судить по количеству рекламодателей.

В 1910 году Д. А. Богемский стал одновременно издателем и редактором журнала «Граммофонный мир» — весьма солидного и уважаемого, если судить по количеству рекламодателей.

С началом войны Дмитрий Богемский записал несколько т. н. мелодекламаций ура-патриотического содержания — «Повесть о юном прапорщике», «Страдания Сербии», «Великая Русь», «Прощание ратника» и тому подобное — бесценных документов эпохи. Послушаем мелодекламацию «Великая Русь»:

… Вот они, доблестные русские воины, которые идут защищать свою Родину от нашествия немецких варваров. Здесь остаются матери, жёны, дети, и все с мольбой простирают вперёд руки, благословляя трудный путь наших дорогих воинов и призывая благословение Бога на славную Русскую Армию. Не троньте русского солдата, ибо пробил грозный час великого гнева народного, и как могучий гром пронеслось по всей Земле Русской: «Немцев долой!». И да показывают русские штыки нам на полях Австрии и Германии, как мы умеем защищать свою Родину и исполнять долг свой перед царём. Смело, полки, в бой! Да здравствует Великая Русь!..

Мелодекламация Д. А. Богемского и теперь ещё производит сильное впечатление, не правда ли?.. Прекрасно написанный и с блеском произнесённый текст обрамляют фрагменты очень популярного тогда марша «Дни нашей жизни» (кстати сказать, эти фрагменты, «По улицам ходила большая крокодила», уж точно имеют одесское происхождение, но это совсем другая история, к которой мы в своё время непременно вернёмся).

Ещё раз подчеркну: Дмитрий Богемский совмещал в своём лице и знаменитого артиста-эстрадника, и удачливого бизнесмена, и светского человека, и знатока новейших веяний музыкальной жизни, и талантливого патриота. Вне всякого сомнения, в качестве музыкального фона для своих пропагандистских композиций он выбирал не абы что, а только лишь действительно популярные и актуальные произведения.

Вот его мелодекламация конца 1914 года, которая называется ну просто-таки провокационно: «Прощание ратника». Но если вы думаете, что в качестве музыкального сопровождения Дмитрий Богемский выбрал здесь марш «Прощание славянки», то вы ошибаетесь: ура-патриотический текст «Прощание ратника» сопровождает вовсе не «Прощание славянки», а всё та же «Тоска по Родине» (эту пластинку, как и многие другие, можно найти на замечательном сайте Russian-Records):

Мелодекламация «Прощание ратника» (1914 год) под аккомпанемент «Тоски по Родине»

Мелодекламация «Прощание ратника» (1914 год) под аккомпанемент «Тоски по Родине»Нет, вовсе не под звуки «Прощания славянки», а под звуки «Тоски по Родине» уходили на фронт русские солдаты Первой мировой. Именно этот марш был для них маршем прощания с мирной жизнью, с семьёй, с Родиной. И именно под эти звуки тосковали по Родине на весёлых еврейских свадьбах — в Бердичеве и в Витебске, в Симферополе и в Одессе…

В детстве у меня была любимая книжка: «Белеет парус одинокий» Валентина Катаева. История восьмилетнего еврейского мальчика-одессита Пети Бачея, вдруг оказавшегося в самой гуще революционных событий 1905 года. Писатель никогда не скрывал, что Петя Бачей — это во многом он сам, восьмилетний тогда Валя Катаев (даже сама фамилия Бачей — это девичья фамилия его матери). «Совковая», конечно, книжка, как сказали бы ныне… Но дело не в этом.

В печально известном 1937 году повесть «Белеет парус одинокий» была экранизирована, и киносценарий к фильму написал тоже Валентин Катаев. Видимо, он считал этот фильм очень для себя важным: в процессе съёмок Катаев вникал во все мелочи, лично утверждал кинопробы, уточнял детали, стремясь максимально точно запечатлеть свои детские воспоминания.

Видимо, ему в этом не мешали: книга-то ведь была, повторяю, «совковая», фильм получался тоже вроде бы юбилейный, идеологически выдержанный, а что до деталей — да Бог с ними, с деталями, если они мельчащие!.. В результате получился фильм, к которому, при желании, можно относиться, как к документу — как к мемуарам писателя Валентина Катаева.

Нижеследующий эпизод происходит в фильме летом 1905 года, вскоре после восстания на броненосце «Потёмкин». Семья учителя Бачея на пароходе «Тургенев» возвращается с дачного отдыха к себе домой, в Одессу (кстати говоря, в роли Пети Бачея — Борис Рунге; это первая кинороль будущего пана Профессора из телекабачка «13 стульев»):

Одесса, лето 1905 года… Первые грамзаписи марша «Тоска по Родине» были сделаны осенью 1905 года. Первые нотные публикации «Тоски по Родине», в виде привычного нам марша, появились, как мы полагаем, в 1904 году.

Одесса, лето 1905 года… А всегда ли военный марш «Тоска по Родине» был именно маршем?..

Валентин Антонов, апрель 2013 года

Предыдущая публикация на эту тему:

«Чёрная кошка в тёмной комнате» (в трёх частях)

Добавление к публикации

Упоминание фамилии Трифонова на этикетке грампластинки 1923 года — отнюдь не единственное его упоминание в качестве автора марша «Тоска по Родине». Например, в сборнике «Catalogue of Copyright Entries» за первое полугодие 1919 года (список защищённых в тот период копирайтом печатных изданий), на с. 541 написано:

Из этого следует, в апреле 1919 года русскоязычные выходцы из России оформили в США права на нотное издание марша «Тоска по Родине», причём в качестве автора они без колебаний указали фамилию «Трифонова».