[…] Фантазии, фантазии, фантазии… Так легко фантазировать, когда нет документов.

5. Год 1904-й

Впрочем, кое-какие документы у нас всё-таки есть. Мы их посмотрели и просто так, и на просвет. Мы их почитали, пощупали, разве что не понюхали… И получается у нас вот что. В сентябре-октябре 1905 года фирма «Граммофон» сделала аж три записи марша «Тоска по Родине» — пребывая в полной уверенности, что это «марш Кроупа». Примерно годом ранее в Петербурге увидело свет издание марша в аранжировке А. Ф., и за этими инициалами легко угадывается купец 2-й гильдии Артур Фейтельсон — нотоиздатель, владелец магазина нот на Морской, 21. Цензурное разрешение на «издание А. Ф.» было получено, судя по номеру нотной доски («М. 665 М.»), летом 1904 года или чуть позже. Примерно этим же временем, 1904 годом, можно датировать, как мы видели, и ещё одно издание марша — то, на котором написано «Слова и аранжировка М. Штейнберга» (А. Иогансен, нотная доска «Т. А. 3811 I.»). Наконец, сотрудница Национальной библиотеки Украины Евгения Кожушко, исходя из примерно тех же соображений, что и мы с вами, датирует тоже 1904 годом (во всяком случае, не ранее 1903-го года) киевское издание марша в аранжировке С. Вернера (Г. Ииндржишек, н. д. «Г. 114. І.»).

Вот такие датировки у нас пока что получаются: грубо говоря, 1904 год… Так, а что же у нас есть по датировке «переложения Кроупа»? Когда же вдова капельмейстера 121-го пехотного полка приступила в Харькове к массированному выпуску за свой счёт той аранжировки «с диезом», которая, как мы знаем, полностью совпадает с аранжировкой А. Ф.?.. А мы этого не знаем. Например, продавцы харьковского издания с пометкой «29-я тысяча» (антикварно-букинистический магазин «Сибирская горница», об этом упоминалось в первой части нашей статьи) указали в своём объявлении «1900 год». Мотивы такой датировки мне неизвестны, но едва ли она правильна: «29-я тысяча» — это примерно 15-е издание (во всяком случае, далеко не первое и даже не второе), а в 1900 году Надежда Маречек только-только успела стать наследницей нотоиздательского дела своего покойного мужа. Вероятно, те продавцы хотели сказать не «1900 год», а «1900-е годы» — и это было бы абсолютно точно…

Честно говоря, я бы нисколько не удивился, если б Надежда Маречек начала штамповать в Харькове «переложение Кроупа» примерно в то же время, когда в Петербурге было получено цензурное разрешение на печать «аранжировки А. Ф.» — то есть, летом 1904 года. На мой взгляд, только такое, практически одновременное, издание этого переложения в Петербурге и в Харькове снимает некоторые вопросы, касающиеся авторских прав, и всё ещё оставляет вполне достаточный срок — целый год! — до сентябрьских (1905 года) грамзаписей «марша Кроупа».

Что ж, 1904 год… А чем был примечателен 1904 год? В самом его начале разразилась русско-японская война — не летом, не осенью, а в конце января. В русской армии началось движение. Некоторые части в полном составе были отправлены на Дальний Восток. Например, 121-й пехотный Пензенский полк, в котором долгие годы был капельмейстером покойный муж Надежды Маречек. Другие же — они выполняли роль своеобразной «кузницы кадров» для пополнения и формирования дальневосточных частей. Например, 201-й Лебединский батальон (капельмейстером в нём был Ф. Кроупа — помните? правда, мы не знаем, с какого времени он был там капельмейстером) входил в состав 51-й резервной пехотной бригады, и в 1904 году многие его солдаты и офицеры были отчислены в 269-й пехотный Богодуховский полк.

Начавшаяся в январе 1904 года война с Японией буквально потрясла Россию, определив её судьбу на годы вперёд. Что же касается марша «Тоска по Родине»… кто знает, не связано ли с русско-японской войной само это название. Во всяком случае, сохранилось нотное издание (оно датировано 1910 годом), в котором на мелодию марша «Тоска по Родине» положен значительно более ранний стихотворный текст под названием «Варяга нет» (музыкальная аранжировка В. Николаева). Сохранилась и грампластинка, выпущенная в Киеве фирмой «Экстрафон» после 1910 года (номер 23889 по каталогу 1914 года). Надпись на этикетке гласит: «Марш Варяга». Вот тот самый текст и вот тот самый марш. Исполняет «Марш Варяга» (или же «Варяга нет» — как хотите) русский народный хор под управлением А. А. Александрова. Текст под названием «Варяга нет» приводится в соответствии с нотным изданием 1910 года:

Хвала и честь тебѣ герой Варягъ! Варяга нетъ, въ морской пучинѣ Безмолвно трупъ его давно сокрытъ, и занесенъ морскою тиной На днѣ красавецъ нашъ лежитъ. Да, лежитъ. Исполнивъ долгъ свой благородный, Хвала и честь тебѣ герой Варягъ, последнiй долгъ предъ всѣм народомъ Погибъ ты храбро на волнахъ. на волнахъ. Мы слезы горькiя роняли Когда принявъ не равный бой Его въ могилу опускали Своею собственной рукой. Да, рукой. | Мы слезы горькiя роняли Когда принявъ не равный бой Его въ могилу опускали Своею собственной рукой. Да, рукой. Варягъ Варяга нетъ. Варяга нетъ, но мы не въ горѣ и пусть не радуется врагъ Предъ нимъ предстанетъ вновь на морѣ Не умерающiй Ворягъ А вамъ сподвижникамъ Варяга мы шлемъ привѣтъ отъ всей Руси Вы честь андреевскаго флага Отъ пораженiя спасли спасли! |

Бой у корейского порта Чемульпо, закончившийся затоплением «Варяга», произошёл 27 января 1904 года. И о самом бое, и о событиях вокруг него достаточно подробно написано в нашей статье «Последний парад наступает…». Так вот. Вникнув в содержание текста «Варяга нет», мы с неизбежностью придём к следующим выводам. Во-первых, совершенно очевидно, что этот текст появился буквально сразу же, под первым впечатлением от первых известий о гибели «Варяга», едва ли не в самом начале февраля 1904 года. Во-вторых, этот текст был написан не очевидцем боя у Чемульпо и, вообще, он был написан вдали от Чемульпо.

Варяга нетъ, въ морской пучинѣ Безмолвно трупъ его давно сокрытъ, и занесенъ морскою тиной На днѣ красавецъ нашъ лежитъ…

Всё было совсем не так. Ни в какой пучине «Варяг» затоплен не был, и никакой тиной его не занесло. Продемонстрировав потрясённым французам, англичанам и итальянцам, чьи корабли находились тогда в гавани Чемульпо, самый настоящий, истинно русский, героизм, командир крейсера В. Ф. Руднев, переведя на иностранные корабли выживших в том кратком и страшном бою моряков, затопил свой крейсер прямо тут же, в гавани Чемульпо, в стороне от фарватера, на мелководьи — уступив настоятельным просьбам европейцев не подвергать опасности их корабли.

Целую неделю после героического боя около тысячи русских моряков могли с тоской наблюдать за торчащими из воды стеньгами «Варяга». Практически сразу же японцы деловито, неторопливо и по-хозяйски занялись чуть притопленным крейсером. А потом в порту Чемульпо началась массированная высадка солдат японской армии графа Куроки — вскоре они захватят Корейский полуостров и блокируют с суши русскую военно-морскую базу Порт-Артур. Всё это происходило на глазах многих сотен выживших в бою у Чемульпо русских моряков…

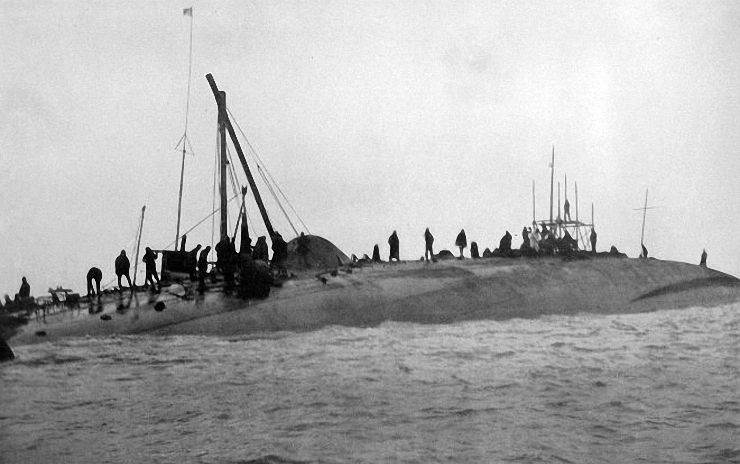

Фотография из американского альбома 1905 года: японцы потихоньку обживают «Варяг»

Фотография из американского альбома 1905 года: японцы потихоньку обживают «Варяг»

Нет, в действительности всё было не так, как написано в песенном тексте «Варяга нет». Зато этот текст в точности соответствует самым первым известиям о героическом бое у Чемульпо, полученным в России сразу же после гибели крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец».

Я не могу этого доказать, но мне кажется, что текст «Варяга нет» возник в самом начале 1904 года (в феврале?) и что он изначально был приспособлен к тому, чтобы его пели на уже известную к тому времени мелодию марша «Тоска по Родине».

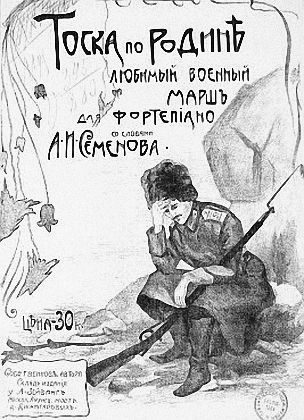

Просматривая в Российской государственной библиотеке различные нотные издания марша «Тоска по Родине», я наткнулся на очередную и ничем, в общем-то, не примечательную обработку для фортепиано, выполненную неким А. Н. Семёновым (на титульном листе, правда, написано «А. И. Семёнов» — вероятно, это нередкая для нотных изданий опечатка). Внимание моё привлекла не столько обработка марша сама по себе и даже не стихи, также приписываемые А. Н. Семёнову («Прощай, прекрасна родина моя, // Тебя уж больше не увижу я…»), сколько большой и красивый рисунок на титульном листе:

Титульный лист и его фрагмент: «любимый военный марш», аранжировка и слова А. Н. Семёнова

Титульный лист и его фрагмент: «любимый военный марш», аранжировка и слова А. Н. Семёнова

Солдат в папахе с задумчивым видом сидит на пустынном скалистом берегу. В папахе?.. Чуть выше у нас была фотография «Восточно-Сибирскiе стрѣлки» — в Сибирском военном округе, принявшем на себя основную тяжесть русско-японской войны, головным убором в зимнее время были именно папахи (как и во всех казачьих частях и в частях Кавказского корпуса). До 1913 года в остальных частях русской армии папах не было. Но на погонах мы видим «51». Что означает этот номер?.. Кажется, до 1907 года цифры на погонах обозначали номер дивизии, а после 1907 года — номер полка. Мы помним, что 201-й Лебединский полк, развёрнутый в Харькове, входил в состав 51-й резервной пехотной бригады, потом дивизии с тем же номером.

Но почему А. Н. Семёнов, издавая за свой счёт «любимый военный марш», поместил на погоны солдата в явно сибирской папахе и с мосинской винтовкой — этот номер, «51»?.. Что он хотел этим сказать?.. Ведь он же явно хотел этим что-то сказать… А кто он такой, А. Н. Семёнов?..

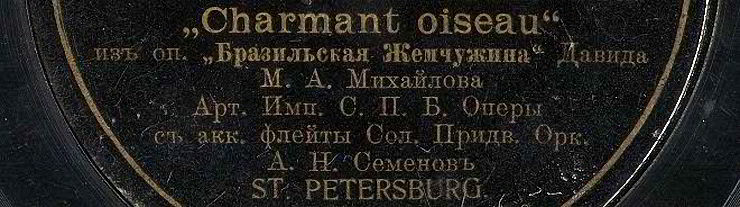

Быть может, это известный в начале века солист Придворного оркестра А. Н. Семёнов?.. Сохранилось немало грамзаписей, где он аккомпанирует на флейте певице М. Михайловой.

Коли так, то что хотел сказать флейтист А. Н. Семёнов, помещая на погоны «51»?.. Ведь мы даже не знаем, когда именно было напечатано это издание «Тоски по Родине». Если позже 1907 года, то, возможно, не слишком искушённый в воинском обмундировании солист Придворного оркестра имел в виду вовсе не 51-ю пехотную дивизию, а 51-й пехотный полк?.. На что намекал автор или заказчик рисунка?..

А где, собственно говоря, располагался 51-й пехотный полк? Какое участие он принимал в русско-японской войне? Свыше четверти века он постоянно дислоцировался в Симферополе, и хотя участия в войне — как самостоятельная боевая единица — он не принимал вообще, но… Но в «Истории 51-го пехотного Литовского … полка», изданной в Одессе в 1909 году, указано, что за время войны на укомплектование сибирских войск из полка убыло 4 штаб-офицера, 40 обер-офицеров (т. е. почти 2/3 официального состава части), а также 1594 человека нижних чинов — фактически, редко кто из довоенного состава полка не оказался на той войне.

Вы можете спросить: а почему нас вообще так интересует 51-й пехотный Литовский полк, постоянно находившийся в Симферополе? Да потому, что именно с Симферополем и, вообще, с Крымом связана одна очень интересная гипотеза об авторстве марша «Тоска по Родине».

Однако об этом мы поговорим чуть позже.

6. Кто не успел, тот опоздал

Не знаю, как у вас, а у меня в результате всех наших изысканий создалось следующее впечатление. Вот у кого-то сложилась некая красивая маршевая мелодия, примерно к 1903 году ставшая хорошо известной — но не по всей России, а в пределах какого-то одного её региона — например, одной губернии. И вот в 1904 году, в результате связанного с войной интенсивного перемещения и перемешивания войск, мелодия эта словно бы вырвалась на российские просторы, в одночасье став популярной и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на Украине, и в Крыму, и в столицах. И моментально посыпались её многочисленные переложения и аранжировки: в Петербурге, в Харькове, в Москве, в Киеве… Причём всё произошло настолько быстро, что автор мелодии, которого, возможно, и знали как автора в том «первоначальном» регионе, оказался совершенно неизвестным в масштабах России — мелодия словно бы оторвалась от своего автора и стала «беспризорной». Аранжировщики охотно указывали свои фамилии на титульных листах, но никто из них, при всём их желании, с уверенностью указать фамилию автора мелодии — не мог.

Кто не успел, тот опоздал. В таких условиях, боюсь, настоящему автору «Тоски по Родине» было бы уже крайне нелегко, если вообще возможно, своё авторство доказать и отстоять…

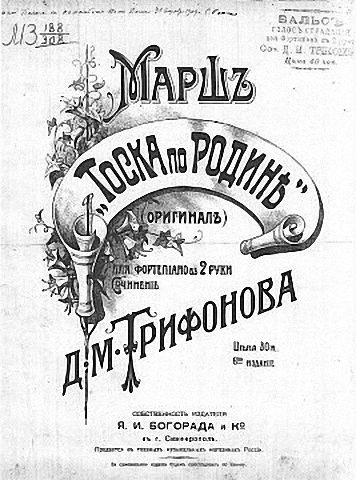

Существуют всего лишь два нотных издания марша, на титульных листах которых нет слов «Переложение» или «Аранжировка», а написано «Музыка» или даже «Сочинение». Взгляните на титульные листы этих двух изданий:

«Музыка Ф. Ф. Данкманъ»… Ну что ж, давайте посмотрим на Ф. Ф. Данкмана. На сайте «Архивы России», в описании личных архивных фондов, о нём говорится следующее (ГИМ — это Государственный Исторический музей):

ДАНКМАН Фёдор Фёдорович, пианист. ГИМ, ф. 337, 5 ед. хр., 1890-1896.

Вообще-то, мне кажется странным, что он Фёдор Фёдорович. Имя Фёдор писалось в начале прошлого века вовсе не через «Ф», а через «Θ»: Θедоръ. Скорее всего, он такой же Фёдор, как Франтишек Маречек — Виктор. Впрочем, это и не столь важно, да и пианист Данкман из архивных фондов ГИМ вовсе не обязан быть тем самым человеком, чья фамилия красуется на обложке марша «Тоска по Родине». Хотя, конечно, он может быть и тем же самым…

Почему Ф. Ф. Данкман написал на титульном листе «Музыка», я не знаю. В Российской государственной библиотеке хранится немало его произведений, и чаще всего на них так и написано: «Музыка». Или даже так: «Слова и музыка» — видимо, стихосложение тоже не было чуждо пианисту Данкману.

Среди тех 24-х произведений Ф. Ф. Данкмана, что хранятся в РГБ, львиную долю, 15-ть, составляют романсы: «Я вас люблю», «Я вас любил», «Я плачу твоими слезами», «С тех пор, как я тобой покинут», «О, приди в эту дивную ночь» и тому подобное. Есть несколько мелодекламаций — на слова Пушкина, Жуковского и Шах-Пароньянца.

Маршей всего два: «Тоска по Родине» (издание не датировано) и «Макаров-марш» 1904 года (очевидно, написанный под впечатлением от гибели адмирала С. О. Макарова, когда 31 марта 1904 года флагманский броненосец «Петропавловск» подорвался на японской мине).

Знаете, я не верю, что надпись «Музыка Ф. Ф. Данкманъ» на титульном листе означает, что Данкман был именно автором мелодии марша, а не обычным аранжировщиком. Либо эта надпись является простым недоразумением, либо — самое большее — наивной попыткой подобрать «беспризорную» мелодию. Ни о каких других попытках Ф. Ф. Данкмана настаивать на своём авторстве, ни даже о каких-либо иных переизданиях этой самой «музыки Ф. Ф. Данкманъ» — нам ничего не известно.

В принципе, эту его «музыку» нетрудно получить, например, из переложения Франтишка Кроупы: достаточно лишь транспонировать ноты из тональности соль минор (Ф. Кроупа) в тональность ля минор (Ф. Данкман) и сыграть аккомпанемент второй части марша октавой выше — отличия окажутся весьма незначительными (а, скажем, мелодии в той же второй части так и вообще совпадут на все 100%) и только лишь в том, что можно было бы назвать «музыкальными завитушками» — у Данкмана они чуть более изощрённые, чем у Кроупы. Но и только…

И вот что ещё интересно. Помните, я говорил об опечатках в нотных текстах различных изданий переложения Ф. Кроупы? Ну там, знак репризы поставлен неправильно, диез не у той ноты или вообще отсутствует?.. Я составил для себя небольшую табличку, в которой сравнил на эти опечатки различные издания Кроупы, а также издания Данкмана и Трифонова. И у меня получилось, что только лишь у Трифонова по всем сравниваемым позициям опечаток вообще нет. Конечно, это никакой не аргумент, но… Нет, не верю я в авторство Ф. Ф. Данкмана!..

В отличие от несколько двусмысленного «Музыка Ф. Ф. Данкманъ», на другом из двух представленных выше титульных листов написано чётко и ясно: «Сочиненiе Д. М. Трифонова». И под названием — Маршъ «Тоска по Родинѣ» — в скобках помечено: «Оригиналъ». А что означает слово «оригинал»? Да вот, скорее всего, то и означает, о чём мы уже сказали: никак не ожидавший мгновенной всероссийской популярности своего произведения, автор его бросился вдогонку за уходившим поездом — в тщетной попытке своё авторство утвердить…

Давайте послушаем этот самый «оригинал» Д. М. Трифонова. Воспроизведено по нотам с помощью программы MagicScore Maestro:

Тот экземпляр «сочинения Д. М. Трифонова», титульный лист которого вы видели, находится в Российской государственной библиотеке. Чуть ниже цены мы видим на нём пометку: «8-ое издание». Издание это не датировано, но на хранящемся в РГБ экземпляре мы видим вверху титульного листа надпись чернилами. Что-то вроде: «Дорогой Полюси на память отъ Тети Даши» — и дата: 3-е сентября 1909 года. Делая смелое предположение о том, что обычно дарить стараются не слишком потрёпанные вещи, мы приходим к выводу, что указанное «8-ое издание» увидело свет примерно летом 1909 года. Делая значительно более смелое предположение о том, что «сочинение Д. М. Трифонова» переиздавалось в среднем раз в полгода, мы приходим к выводу, что вдогонку за уходящим поездом беззаботный автор марша бросился примерно в 1905 году. К тому времени, как мы знаем, «беспризорный» марш «Тоска по Родине» уже успел получить всероссийскую известность, что нашло своё отражение в издании нескольких его переложений и аранжировок (Ф. Кроупы, М. Штейнберга, С. Вернера, А. Ф.) и даже, вероятно, одной «музыки» — Ф. Данкмана.

Слов нет: 1905 год — это было уже слишком поздно для того, чтобы пытаться обозначить и закрепить своё авторство. Кто не успел, тот опоздал…

7. Квартальный надзиратель

Итак, что же у нас, в итоге, получается? Получается, что автор марша «Тоска по Родине» — это некто Д. М. Трифонов?.. А кто он такой?.. И что мы о нём знаем?..

А ничего мы о нём не знаем. В двух крупнейших библиотеках России и Украины нет никаких других произведений Д. М. Трифонова, кроме «Тоски по Родине».

Точнее, даже это «сочинение Д. М. Трифонова» представлено только лишь в Российской государственной библиотеке. Любой желающий сможет легко обнаружить в каталоге РГБ, что «Ленинка» имеет четыре различных издания марша «Тоска по Родине» сочинения Д. М. Трифонова.

На самом деле, к сожалению, нет в фондах библитеки никаких таких четырёх изданий. Есть там всего один-единственный экземпляр — того самого восьмого издания, титульный лист которого вы видели.

Потому что ещё одно издание, обозначенное в каталоге, — это всего лишь раскрашенная и неполная рукописная копия с какого-то печатного издания типа восьмого (от руки, правда, там проставлена семёрка вместо восьмёрки), да ещё и с орфографическими ошибками прямо на титульном листе: «Фортепиано» вместо правильного «Фортепiано».

Потому что ещё на двух изданиях, обозначенных в каталоге под фамилией Д. М. Трифонова, автор не указан вообще, и только лишь на библиотечных карточках есть пояснение: автор-де установлен по 8-му изданию марша Д. М. Трифонова (с надписью «оригинал»). Так вот, это очевидное недоразумение: нотные тексты обоих этих изданий отличаются и от 8-го издания марша Д. М. Трифонова, и друг от друга. К «сочинению Д. М. Трифонова» они имеют отношение не большее, чем имеет к нему отношение, например, переложение Ф. Кроупы. При попытке выяснить мотивы столь странного «установления авторства» обнаружилось, что сотрудник, установивший авторство по 8-му изданию марша Д. М. Трифонова, в библиотеке больше не работает, а остальные сотрудники пояснить указанные мотивы — затрудняются…

Итак, в двух крупнейших библиотеках России и Украины имеется — на двоих — один-единственный экземпляр одного-единственного издания марша «сочинения Д. М. Трифонова». Каких-либо других сочинений композитора Д. М. Трифонова в библиотеках нет. Правда, на всё том же титульном листе 8-го издания, который вы видели выше, косо проставлен штамп такого содержания: Вальсъ «Голосъ страданiя» для Фортепiано въ 2 руки. Соч. Д. М. Трифонова. Цѣна 40 коп. (между прочим, «Тоска по Родине» стоила в 1909 году 30 копеек).

Сразу надо сказать о том, что ни о каком «Голосе страдания» композитора Д. М. Трифонова, кроме как на этом штампе, нам теперь ничего не известно.

Зато нам известно другое. Во-первых, нам известен номер нотной доски «сочинения Д. М. Трифонова»: это нотная доска номер 1 (один) с литерным сопровождением D. и B. (внизу первой страницы нотного текста) или же B. и D. — так указано на второй странице нот. Сокращением от каких слов является D. B. или B. D. — нам неизвестно. Во-вторых, нам известно, что собственником отпечатанного клавира являлся не композитор Д. М. Трифонов, а издатель (другими словами, издатель выпускал эти ноты за свой счёт). В-третьих, нам известно, что этим издателем являлся Яков Богорад, флейтист и военный капельмейстер по своему музыкальному образованию, который примерно с 1903 года проживал в Симферополе.

Помните, мы с вами чуть выше пришли к выводу: «Вот у кого-то сложилась некая красивая маршевая мелодия, примерно к 1903 году ставшая хорошо известной — но не по всей России, а в пределах какого-то одного её региона — например, одной губернии». Гипотеза о том, что тем регионом, где впервые появилась и где стала широкой известной мелодия марша «Тоски по родине», является Крым — эта гипотеза опирается на свидетельство Анастасии Цветаевой, младшей сестры нашей великой поэтессы.

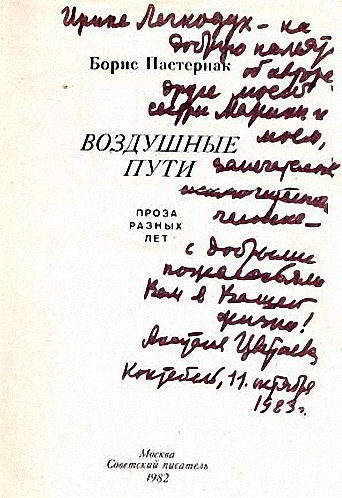

В 1983 году с нею, уже очень немолодой, много времени проводила совсем ещё юная тогда Ирина Легкодух, ныне кинодраматург. Дело происходило летом, в Крыму, в Коктебеле, где вокруг Анастасии Цветаевой собралась шумная компания ярких молодых людей, среди которых особенно выделялся Сергей Курёхин — выдумщик и мистификатор, неистощимый на всякого рода розыгрыши. Собственно говоря, именно Курёхин и напомнил тогда Анастасии Цветаевой полузабытый образ флейтиста по имени Яша, друга её юности, когда-то тоже блиставшего в Коктебеле и которого все там тогда считали настоящим автором марша «Тоска по родине».

Вспоминает Ирина Легкодух:

Знаете ли вы, в какой связи Анастасия Ивановна нам рассказывала о истинном, хоть и неизвестном авторе «Тоски по родине» — симферопольском флейтисте Яше? Она ведь рассказывала не просто так, воспоминаний ради, а в назидательных целях. Она таким образом воспитывала нашего покойного близкого друга Серёжу Курёхина, которого очень полюбила и находила его очень похожим на флейтиста Яшу.

Анастасия Ивановна всё нравоучала, что вот, мол, был у неё здесь же, в Коктебеле, один такой друг Яша, военный флейтист симферопольский, который, как и Серёжа Курёхин, всё фонтанировал идеями и мистификациями, но всё раздаривал и разбрасывал безо всякой заботы об авторстве — это ведь была у неё сквозная тема сезона, несколько месяцев…

Анастасия Ивановна говорила: Серёжа, вы гений, как и он (Яша) был, подписывайтесь, Серёжа, записывайте Ваши идеи, не разбрасывайтесь.

Серёжу все в Коктебеле «капельмейстером» дразнили. А ему это нравилось.

Но в то время мне было сильно не до того, чтоб вслушиваться и запоминать, я была влюблена, и вокруг было много друзей, и мы разные штучки придумывали, бесились…

Сразу должен сказать, что лично у меня нет никаких оснований не доверять Ирине Легкодух. Скорее всего, так оно всё и было, и тогда перед нами — свидетельство Анастасии Цветаевой, особенно ценное тем, что «Тоска по Родине» является в нём темой побочной, затронутой вскользь (помните один из наших критериев правдоподобности любых мемуаров: наиболее заслуживают доверия те фрагменты воспоминаний, которые являются косвенными, которые сказаны как бы вскользь).

Сразу должен сказать, что лично у меня нет никаких оснований не доверять Ирине Легкодух. Скорее всего, так оно всё и было, и тогда перед нами — свидетельство Анастасии Цветаевой, особенно ценное тем, что «Тоска по Родине» является в нём темой побочной, затронутой вскользь (помните один из наших критериев правдоподобности любых мемуаров: наиболее заслуживают доверия те фрагменты воспоминаний, которые являются косвенными, которые сказаны как бы вскользь).

Ирина Легкодух продолжает:

Анастасия Цветаева говорила тогда, что этот марш был необычайно популярным, но флейтист Яша ничего с него не получил, потому что он был лопух, как и Серёжа Курёхин, и потом Марина, сестра, написала стихи про это, вот про эту самую рябину — и Анастасия Ивановна говорила Курёхину: вот она-то, эта рябина, и есть твой, Серёжа, удел.

На меня, девчонку, всё это такое впечатление произвело, что я выучила, тогда же, стихотворение её великой сестры и потом читала его на экзаменах в театральное…

Марина Цветаева, стихотворение «Тоска по родине», 1934 год. Помните?..

Тоска по родине! Давно

Разоблачённая морока!

Мне совершенно всё равно —

Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой

Брести с кошёлкою базарной

В дом, и не знающий что — мой,

Как госпиталь или казарма.

[…]

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,

И всё — равно, и всё — едино.

Но если по дороге — куст

Встаёт, особенно — рябина…

Вот такое мы имеем свидетельство очевидца. Оно прекрасно согласуется с той картиной, которая предстала и перед нами в результате анализа доступных документов.

Итак, что же?.. Крым. Коктебель. Симферополь. Некий флейтист по имени Яша, мистификатор, беззаботный выдумщик и «лопух», ничего от «Тоски по Родине» не получивший. Все всё знали, но поезд — поезд было уже не догнать…

Так оно всё было или не так — я не знаю. И кто же он, неизвестный нам флейтист «Яша», автор знаменитого марша — я не знаю.

У Ирины Легкодух, хорошо знающей Крым, сложилось на этот счёт вполне определённое мнение, которое, однако, всё ещё нуждается в документальных подтверждениях. Она считает, что «флейтист Яша» Анастасии Цветаевой — это тот самый Яков Богорад, который примерно с 1905 года издавал в Симферополе «оригинал» марша «Тоска по Родине».

А что мы знаем о Богораде? Да, в общем-то, немного — особенно, если речь идёт о начале века. Яков Исаакович (или Исаевич) Богорад родился в 1879 году — стало быть, к 1904 году ему было лет 25. Ещё в детстве он увлекался игрой на флейте, а в 1900 году окончил Варшавскую консерваторию и получил квалификацию военного капельмейстера. Собственно говоря, после окончания консерватории он им и был — военным капельмейстером 160-го пехотного Абхазского полка, дислоцированного в Гомеле.

А что мы знаем о Богораде? Да, в общем-то, немного — особенно, если речь идёт о начале века. Яков Исаакович (или Исаевич) Богорад родился в 1879 году — стало быть, к 1904 году ему было лет 25. Ещё в детстве он увлекался игрой на флейте, а в 1900 году окончил Варшавскую консерваторию и получил квалификацию военного капельмейстера. Собственно говоря, после окончания консерватории он им и был — военным капельмейстером 160-го пехотного Абхазского полка, дислоцированного в Гомеле.

Примерно в 1903 году Богорад переехал в Крым, в Симферополь, где, как утверждают местные краеведы, состоял военным капельмейстером 51-го пехотного Литовского полка. (Кстати, вы помните цифры «51» на погоне солдата в папахе, который изображён на титульном листе «любимого военного марша» в аранжировке А. Н. Семёнова?.. Интересно, между прочим, какую консерваторию и когда заканчивал этот самый А. Н. Семёнов, который, как мы знаем, часто аккомпанировал, и именно на флейте, знаменитой певице Михайловой…)

В Симферополе Яков Богорад основал довольно известную нотоиздательскую фирму под названием «Я. И. Богорад и К°» — вот она-то и догоняла ушедший поезд, издавая вновь и вновь «сочинение Д. М. Трифонова (оригинал)»…

Стоп, стоп, стоп!.. Какой ещё Трифонов?.. Ведь мы же намекаем на то, что автором марша был Яков Богорад?.. Откуда же взялся Трифонов и кто он такой?..

Ответ на все эти вопросы, по мнению Ирины Легкодух, мы без труда находим в Крымском государственном архиве (ф. 26, опись 3, дело 630). Речь идёт о прошении, которое Яков Богорад направил в 1907 году в канцелярию губернатора. В нём он просит разрешить ему выпуск периодического издания «Партикулярный сборник для военной музыки». В документе указан адрес просителя — Симферополь, дом Киблера, ул. Пушкинская, 6. К прошению прилагается свидетельство о благонадёжности просителя, подписанное — «кв. надз. М. Д. Трифонов».

Опять предоставляем слово Ирине Легкодух:

Композитор Трифонов — полный однофамилец, только инициалы переставлены [ещё неизвестно, где именно они переставлены: на титульном листе или на свидетельстве о благонадёжности — В. А.], квартального надзирателя того района в Симферополе, где находился дом Киблера: Пушкинская, 6, симферопольский доходный дом, «нехороший дом», воронья слободка, где жило много всякого примечательного народа, и обитатели которого назывались «трифоновцы» или «трефоновцы», своего рода «богема» в симферопольском городском фольклоре начала века. Так что этот «Трифон» — герой симферопольского фольклора, шуток и издёвок артистической публики.

И «композитору Трифонову», если только это тот самый симферопольский полицейский и есть, позавидовать трудно: там же очень зубастая публика тусила, на той улице Пушкинской — например, одна лишь Фаина Раневская (которая, на самом деле, Фельдман) чего стоила. Я ведь начинала в том же Симферопольском театре, что и она, поэтому я очень хорошо представляю, как это всё происходило. Издевались просто над человеком, нашли себе мишень для насмешек, он у них в капустниках выступал, и балериной был, и военные марши писал…

Версия остроумная, что и говорить. К сожалению, мы пока не в состоянии её подтвердить. Впрочем, и опровергнуть её — мы ведь тоже вроде бы не в состоянии?..

8. Сомнения

Давайте теперь сомневаться, потому что ни в чём не сомневаться — это всегда получается подозрительно легко. Относительно авторства марша «Тоска по Родине» у нас есть три версии:

1) Анастасия Цветаева: автором марша является флейтист Яша, беззаботный выдумщик и мистификатор, а также гениальный «лопух».

2) Ирина Легкодух: автор марша — это симферопольский музыкант и нотоиздатель Яков Богорад. Он же — флейтист Яша. «Д. М. Трифонов» — это его очередная мистификация.

3) Нотные издания: автором марша является реально существовавший Д. М. Трифонов, о котором мы вообще ничего больше не знаем.

Первая версия опирается на общественное мнение, бытовавшее в Коктебеле 1910-х годов. Вторая версия опирается на первую и дополнительно — на знание нравов симферопольской «богемы». Третья версия опирается исключительно на голые факты.

Факты эти таковы, что примерно с 1905 года Я. И. Богорад, весьма грамотный музыкант и довольно известный симферопольский нотоиздатель, выпускал сочинение некоего Д. М. Трифонова в обработке для фортепьяно. Все доходы от продажи шли Я. И. Богораду (за Д. М. Трифоновым, впрочем, оставалось право на интеллектуальную собственность). На гребне популярности «Тоски по Родине» доходы эти были, вероятно, неплохими, ибо на протяжении нескольких лет Я. И. Богорад реализовал по крайней мере восемь изданий написанного Д. М. Трифоновым марша.

Ну, вот. Есть ли какие-нибудь возражения против такой постановки вопроса?.. Возражений всего лишь два, и оба — чисто эмоционального плана. Во-первых, душа всегда требует чего-то необычного, и ей нелегко смириться с тем, что автор популярнейшей мелодии ничего больше не написал (хотя, вероятно, и старался: помните штамп с вальсом «Голос страдания»?). Во-вторых, очень хочется верить Анастасии Цветаевой и считать автором Яшу, а не, скажем, Митю.

В самом деле: если бы Анастасии Цветаевой вместо флейтиста Яши припомнился флейтист Митя — мы были бы вполне удовлетворены, не правда ли?..

Как? И это всё?.. И это всё… В таком случае я хотел бы напомнить читателям, что в 1983 году, когда Анастасия Цветаева рассказывала о флейтисте по имени Яша, ей было уже под девяносто. Напомнить читателям, что в опубликованных мемуарах Цветаевой никакого Яши нет — стало быть, не такое уж сильное впечатление он на неё в своё время произвёл. Напомнить читателям, что в опубликованных воспоминаниях Анастасии Цветаевой нередки выражения типа: неровность памяти… не помню… сквозь туман… Так могла ли она — спустя 70 лет — перепутать имена каких-то давних и не слишком-то близких своих знакомых?.. Я не знаю…

Это — что касается версии об авторстве Д. М. Трифонова. Разумеется, нельзя полностью исключить и версию об авторстве Я. И. Богорада, хотя эта версия, вроде бы увязывая все известные нам факты, наталкивается и на ряд недоумённых вопросов.

Например. Фортепьянная обработка была катастрофически несвойственна Богораду. Из более чем полутора сотен изданий его симферопольской фирмы, которые имеются в фондах РГБ, всего лишь два-три издания (марш Д. М. Трифонова «Тоска по Родине», вальс И. Т. Агафонова «Слеза») были выпущены в обработке для фортепьяно, остальные же — исключительно для духового оркестра. И это ведь понятно: Яков Богорад был прежде всего военным музыкантом, и писать партитуры для оркестра было для него делом привычным и естественным.

Добавление к публикации

Тот экземпляр вальса Д. М. Трифонова «Голос страдания», которым располагает Харьковская научная библиотека им. В. Г. Короленко, тоже является партитурой для духового оркестра, причём оркестровка была выполнена непосредственно Яковом Богорадом. Всего там 8 листов нотного текста, взглянем лишь на самое начало:

Фрагмент партитуры, находящейся в Харьковской научной библиотеке им. В. Г. Короленко

Фрагмент партитуры, находящейся в Харьковской научной библиотеке им. В. Г. Короленко

«Вальсъ „Голосъ страданiя“ соч. Д. М. Трифонова подъ ред. Я. Б.»…

Остаётся добавить, что оба известных нам «сочинения Д. М. Трифонова», которые хранятся в харьковской библиотеке, были изданы в Симферополе Яковом Богорадом. Знаменитый марш «Тоска по Родине» и прочно позабытый вальс «Голос страдания» — о каких-либо других произведениях композитора Д. М. Трифонова нам по-прежнему ничего не известно.

А в 1928 году Я. И. Богорад даже выпустил в Симферополе большой каталог пьес и маршей, инструментованных им для духового оркестра. В предисловии там написано, что Яков Богорад работал над этим своим собранием музыки для духовых оркестров почти четверть века и что подобных произведений насчитывается в его коллекции свыше восьмисот. Из них в каталоге перечислено свыше 650 произведений, изданных им в разные годы (как раз примерно с 1904 года), — кроме, как он пишет, «устаревших».

Надо ли говорить, что марша «Тоска по Родине» в этой его коллекции нет…

Версия об авторстве Богорада наталкивается и на ряд вопросов чисто психологических. Ну, вот представьте себе: в 1903 году Яков Богорад переселяется в Крым. Ему 24 года, он молод и амбициозен. И предприимчив: вскоре в Симферополе начинает действовать его собственная нотоиздательская фирма. И вот родилась у него в 1903 году чудесная мелодия, с которой он беззаботно знакомил всех желающих и которая вскоре стала в Крыму очень хорошо известной. Издавать её он не торопится — и напрасно: неожиданно грянула русско-японская война, и его марш внезапно стал известным и популярным вдоль всего Транссиба, и как по волшебству отовсюду посыпались многочисленные переложения его, Богорада, марша.

В общем, поезд ушёл. И вот некоторое время спустя Богорад бросается за ним вдогонку и публикует у себя фортепьянную версию «Тоски по Родине» с пометкой «оригинал». Но вот какое странное дело: никто не мешает ему получать ту же самую прибыль, издавая у себя самого свой же собственный марш под своим же собственным именем — а он настолько лишен авторских амбиций, что даже попыток никаких в этом направлении не делает и публикует марш под чужой фамилией. Но почему?.. Шутки ради?.. И потом с маниакальным, поистине мазохистским удовольствием публикует у себя еще минимум семь переизданий на протяжении нескольких лет.

Вам не кажется, что его шутка несколько затянулась?.. Да ведь и много лет спустя, уже после революции, ведь никто же не мешал ему опубликовать у себя в Симферополе, в собственном «Бюро инструментовки пьес Я. И. Богорада», оркестровую версию своего марша — уже под своей собственной фамилией, ибо и квартальных надзирателей уже никаких нет, и об авторстве Д. М. Трифонова уже никто не помнит (зато о его, флейтиста Яши, авторстве многие помнят)…

Есть ли во всём этом хоть какая-нибудь логика? Не знаю, не знаю…

Короче говоря, вопрос об авторстве «Тоски по Родине» по-прежнему остаётся открытым — что-то очень-очень важное по-прежнему ускользает от нас.

Сказать честно? Мне, например, очень хотелось бы знать, что означают буквы вокруг номера нотной доски изданного Богорадом «сочинения Д. М. Трифонова»: D.1 B. на первой странице нотного текста и B.1 D. — на второй…

Нелегко искать чёрную кошку в тёмной комнате. Особенно если нет полной уверенности в том, что она там вообще есть…

А давайте-ка мы в заключение немного расслабимся и опять послушаем «Тоску по Родине», но только на этот раз не знаменитый наш военный марш, а просто-напросто — красивый вальс:

Вальс «Тоска по Родине» (оркестр общества «Поляфон»)

Вальс «Тоска по Родине» (оркестр общества «Поляфон»)Ну, вот и всё. А теперь нам остаётся только ждать и думать… Ждать, думать и надеяться на помощь читателей.

Валентин Антонов, апрель-июнь 2011 года

Следующая публикация на эту тему: «Вокруг да около»

Добавление к публикации

(ещё более позднее). Время идёт, лишний раз давая нам возможность убедиться в том, что штампы на титульные листы просто так не ставят и что фраза «каких-либо других сочинений композитора Д. М. Трифонова в библиотеках нет» является неверной.

В 2012 году была издана книга «Українські нотні видання у фонді Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка (1864 – 1923) : каталог», из которой следует, что в фондах Харьковской научной библиотеки имени В. Г. Короленко, помимо марша «Тоска по Родине» (6-е издание), хранится и ещё одно произведение Д. М. Трифонова — упомянутый выше вальс «Голос страдания»:

К сожалению, я не могу показать вам, как звучит вальс «Голос страдания» композитора Д. М. Трифонова: ноты, которыми располагает харьковская библиотека, — это не клавир «для Фортепiано въ 2 руки», а партитура для духового оркестра (её фрагмент будет показан далее).