(Продолжение статьи. Перейти к началу)

«Ах, зачем нас забрили в солдаты?»

Намного яснее и проще была бы история «Прощания славянки», не будь в ней симферопольского эпизода, рассказанного, если верить биографам, Василием Агапкиным и ни разу им самим не опровергнутого — и это при том, что никаких документов, доказывающих не то что соавторство, но даже и помощь Богорада, не сохранилось. Как хотите, но за этим видится щепетильность и порядочность Василия Агапкина по отношению к Богораду как к человеку, который, по-видимому, имел некие права на марш.

Из статьи в статью кочует утверждение, что за основу марша Василий Агапкин взял забытую солдатскую песню времён русско-японской войны 1904—1905 годов. Это, можно сказать, вполне устоявшаяся и популярная версия: марш «Прощание славянки» — это обработка народной музыки. Текст песни приводит, например, российский музыковед Юрий Бирюков:

Ах, зачем нас забрили в солдаты, Угоняют на Дальний Восток? Неужели я в том виноватый, Что я вырос на лишний вершок? Оторвёт мне иль ноги, иль руки, На носилках меня унесут. И за все эти страшные муки Крест Георгия мне поднесут…

Мелодия хорошо запоминалась, но вот текст, мягко говоря, никак не соответствовал тому настроению, которого добивались от солдат, поэтому вряд ли песню исполняли на парадах. А во многих источниках прямо говорится, что это была запрещённая песня.

В мае 2010 года в солидном украинском издании «Еженедельник-2000» была опубликована статья Сергея Смолянникова, где автор также объясняет происхождение «Прощания славянки» от этой солдатской песни. Правда, никак не аргументировано следующее его утверждение:

Василий Агапкин от коллеги капельмейстера Литовского полка, который оборонял Путиловскую сопку в Мукденском сражении (то есть от Богорада — И. Л.), узнал о существовании солдатского марша с мелодией, отдалённо напоминающей сегодняшний марш.

Напомним, Агапкин и Богорад не были знакомы и нигде до той самой, вызывающей множество вопросов встречи в Симферополе, не пересекались. То есть, говорить об этой песне они не могли.

Зато путешествовать вместе с солдатами могла ведь сама песня.

51-й Литовский полк, как боевая единица, самостоятельно в русско-японской войне участия не принимал, поскольку считался запасным (учебным) полком. Но в составе Петровского и Выборгского, Вильдмандского и Нейшлотского полков были роты, направленные туда как раз из Литовского полка. Во втором томе «Истории 51-го пехотного Литовского полка» (составитель — Генерального штаба полковник К. К. Павлюк, «бывший офицер полка»), изданном в Одессе в 1909 году, на страницах 375, 376 и 383 приведены следующие любопытные факты:

…После этого 8-я рота, укомплектованная до состава 215 чел. нижних чинов и снабжённая всем необходимым, между прочим, тёплой одеждой и головным убором сибирских войск — папахами, отправилась по жел. дороге на театр вспыхнувшей войны, под командой своего ротного командира, капитана А. А. Моисеева, при мл. офицерах, подпоручиках Поле и Макушеке. Проводы роты в Симферополе имели торжественно-трогательный характер: остававшиеся литовцы напутствовали своих товарищей самыми лучшими пожеланиями, отъезжавшие же давали обещание поддержать боевую славу полка…

Потом на Д. Восток потянулись др. офицеры — на укомплектование Сиб. резервных пех. частей. В теч. 1 г. 9 мес. войны из полка убыло 4 штаб-офицера, 40 обер-офицеров (т. е. почти 2/3 офиц. состава части), а также 1594 человека нижних чинов (из них 341 чел. на укомплектование 4-й стр. бригады, отправленной из Одесского военного округа)…

Осенью же (1905 года — И. Л.) завершилась Портсмутским миром и война на Дальнем Востоке, причём вскоре офицерам, переведённым в продолжение её в другие части, разрешено было вернуться в родной полк. Этим правом воспользовались из вышеуказанных офицеров, покинувших во время войны ряды литовцев, почти все.

Вот откуда впечатление «присутствия» на «сопках Маньчжурии» капельмейстера 51-го полка Богорада или связанной с ним музыки.

А уж затем солдаты из числа защитников Путиловской сопки и прибыли в Крым, в окрестности Симферополя, где стоял на берегу реки Славянка их «родной» полк…

Песня явно была известна в Симферополе, в Крыму. Её несколько раз упоминает писатель Александр Куприн как «песню, которую у нас в Балаклаве поют призывники» (книга Ф. И. Кулешова «Творческий путь А. И. Куприна 1883—1907»). Текст песни он приводит в письме к Пятницкому от 27 октября 1904 года:

Ах, зачем нас забрали в солдаты? Зачем отсылают на Восток? Или мы тем виноваты, Что ростом попали в вершок?

Через несколько лет Куприн использовал слегка изменённую песню в рассказе «Гамбринус»:

Ах, зачем нас отдали в солдаты, Посылают на Дальний Восток? Неужели же мы в том виноваты, Что вышли ростом на лишний вершок?

С тех пор в Гамбринусе ничего другого не хотели слушать. Целыми вечерами только и было слышно требование:

— Саша, страдательную! Балаклавскую! Запасную!»

Ещё раз писатель привёл эту песню в рассказе «Гусеница».

Комментарий редактора

Выдающийся вклад в распространение того утверждения, будто мелодической основой «Прощания славянки» была песня времён русско-японской войны, начинавшаяся словами «Ах, зачем нас забрили в солдаты» (со всевозможными вариациями текста), внёс, конечно, Юрий Евгеньевич Бирюков. И писал он об этом совершенно недвусмысленно (орфография источника, подчёркнуто мною):

Дело в том, что в основу марша Василия Агапкина была положена мелодия уже практически забытой песни времён Русско-японской войны. Начиналась она словами: «Ах, зачем нас забрили в солдаты, // Угоняют на Дальний Восток? […]»

Публикацию этой песни вы не сыщите. Официально она была запрещена и распевалась солдатами «подпольно». Но благодаря «жалостливому», легко запоминающемуся напеву она быстро распространилась, легла, как говорится, на душу.

Не берусь утверждать, где и когда впервые услышал эту песню молодой штаб-трубач Василий Агапкин. Скорее всего, в Тверском драгунском полку, где он служил в 1906—1909 гг. А возможно, в Тамбове, куда попал, отслужив срочную, и поступил в музыкальное училище на медно-духовое отделение.

Но так или иначе, когда в 1912 году начались события на Балканах, где братья-славяне боролись против османского ига, Василий Агапкин использовал эту мелодию для сочинения марша «Прощание славянки».

Разумеется, у Юрия Бирюкова не было ни малейших оснований для подобного утверждение. С таким же успехом я мог бы заявить, что мелодической основой «Прощания славянки» была, например, песня «Малолетка» (и многочисленные её вариации с перестановкой слов, строк и отдельных куплетов):

Ах, зачем я на свет появился, Ах, зачем меня мать родила. С детских лет по приютам скитался, Не имея родного угла. […]

Вот уж, действительно — это песня и «страдательная», и с «жалостливым напевом»:

Как хорошо известно читателям «Солнечного ветра», Юрий Евгеньевич Бирюков делал порою весьма опрометчивые заявления. Так и здесь: совершенно ведь очевидно, что упоминаемая Куприным песня — и по тексту, и по настроению, и по самому своему духу! — гораздо ближе к «Малолетке», чем к «Славянке».

Известно великое множество текстов для «жалостливых» песен, подобных «Малолетке» по настроению и по духу, и в том числе — текст «Ах, зачем нас забрили в солдаты». Все такие песни имеют одинаковый стихотворный размер, и поэтому любую из них можно пропеть на мелодию «Славянки» — но из этого, конечно, вовсе не следует, что мелодии «Малолетки» и «Славянки» хоть как-то между собою связаны.

И общий «жалостливый напев» всех таких «страдательных» песен, и первоначальные варианты их текстов имеют дореволюционное происхождение: помимо того «солдатского» варианта, который упоминается Куприным, дореволюционное происхождение совершенно определённо доказано и для блатного варианта типа «Малолетки».

Короче говоря, попробуйте сами пропеть тот текст, который приводит Александр Куприн, на мотив хотя бы только что прослушанной «жалостливой» песенки беспризорников (она тоже дореволюционного происхождения): и текст, и мелодия сольются столь органично, что, ручаюсь, после этого ни о какой «Славянке» вы больше и не вспомните…

Валентин Антонов

По воспоминаниям ботаника и географа Александра Яворского («Стоянка США под Четвёртым столбом» — госархив Красноярского края), «солдатскую» песню, которая начинается строчкой «Ах, зачем нас забрали в солдаты», ещё в 1909 году с удовольствием распевали вблизи Красноярска. Та же песня упоминается и в записях благовещенского этнографа и краеведа Григория Новикова-Даурского, который, между прочим, и сам был среди защитников Порт-Артура, оказался потом в японском плену и смог вернуться на родину (в Нерчинск) лишь в начале 1906 года.

Получается, что в то время, кроме Крыма, другими «очагами» распространения этой песни являлись Восточная Сибирь вдоль Транссиба, Забайкалье и Дальний Восток. Кроме Крыма, только лишь сибирская магистраль к Дальнему Востоку, где шла война, — и нигде больше! Нигде больше эта песня не была тогда отмечена — ни в Москве, ни в Петербурге, нигде.

Но откуда же в 1904 году в Крыму могла появиться «страдательная» песня с Дальнего Востока? К тому времени русско-японская война шла уже несколько месяцев, но это слишком мало для того, чтобы песня преодолела огромное расстояние. Это в ХХI веке мы мгновенно узнаём о землетрясении в Китае, взрывах в Ираке и захвате кораблей у берегов Африки. Разница во времени между событием и появлением новостей о нём составляет минуты и часы. Люди из разных уголков планеты вообще общаются в режиме реального времени, всё сказанное и написанное становится известно сразу же. Но больше века назад устному творчеству, и песням в том числе, требовались месяцы и годы, чтобы распространиться. И то — большинство «угасало» ещё в пути, оставаясь фольклором одного региона. Солдаты 51-го Литовского пехотного полка, участвовавшие в сражении, в октябре 1904 года ещё не вернулись в Симферополь, они никак не могли привезти песню на полуостров. А ведь в это время в Крыму она уже была популярной.

Даже из текста самой песни следует, что источник её возникновения — это вовсе не Дальний Восток: «Ах, зачем нас забрили в солдаты, угоняют на Дальний Восток?». Такой текст мог появиться только лишь там, откуда «угоняют», но не там, куда угоняют. Другими словами, местом возникновения песни является не Дальний Восток, откуда она таинственным образом попала бы потом в Крым, а именно что Крым, где и «забрили в солдаты», и «угоняют» — на Дальний Восток угоняют, вместе с этой песней.

Далее. У каждой народной песни есть ведь первоначально какой-то автор. Это лишь потом песню подхватывают, шлифуют, обыгрывают, добавляют и изменяют слова, это лишь потом она становится популярной, расхожей и «народной».

Существование в 1904 году, именно в Крыму, народной протестной песни на мелодию «Славянки» документально подтверждено. Следовательно, уже в 1904 году этот марш существовал в Крыму, был там популярен и порождал всевозможные перепевы и пародии. Таким образом, песня «Ах, зачем нас забрили в солдаты» — это, видимо, самый первый текст, положенный на мелодию «Славянки», подобно множеству других текстов на мелодию этого марша, написанных впоследствии известными и неизвестными авторами (речь об этом пойдёт ниже).

А дальше остаётся лишь строить версии.

Самая смелая (и наверняка способная у многих вызвать неприятие и возмущение) такова:

Именно Якову Богораду принадлежит авторство той самой мелодии.

В 1904 году он устраивается на новое место службы, капельмейстером 51-го Литовского пехотного полка, пишет несколько маршей (минимум два). Например, один для провода войск (необязательно на фронт — может, и на учения), а другой — для торжественных встреч (о нём рассказывается в следующей главе).

«Славянка», марш-прощание, тут же завоевал любовь солдат, причём настолько, что они приладили к запоминающейся мелодии «страдательный» неуклюжий текст собственного сочинения. К тому же, откровенно антивоенный текст: ну, никто не рвётся в бой — напротив, воины русской армии переживают из-за отправки на фронт.

Песня выходит далеко за пределы солдатских казарм: она узнаваема, легко запоминается. В ней есть протест и даже какая-то пародия на сам дух патриотизма. Мог ли её тогда, в 1904—1905 годах, издать Яков Богорад? Конечно же, нет. Более логично предположить, что даже и без её издания он мог иметь неприятности: уж начальство-то наверняка слышало исполняемый марш ещё без всяких слов и понимало, чем он стал в солдатской обработке.

Версия вторая:

Всё-таки мелодия песни к осени 1904 года прибыла с Дальнего Востока. Ну, например, с получившими ранения солдатами. Допустим, смогли они после лечения, позволившего перенести дорогу, выдержать несколько недель в пути и попасть в Симферополь. Мелодия вполне могла быть подхвачена в казармах и на улицах и оставаться в фаворе у народа несколько лет. Яков Богорад мог обратить на неё внимание, обработать по-своему и даже, возможно, исполнить с оркестром.

В многочисленных публикациях встречаются упоминания о том, что на самом деле «Прощание славянки» всё же было демонстративно и публично исполнено оркестром 51-го Литовского пехотного полка в Симферополе ещё в 1910 году — в память о пятилетии разгрома русских войск в Японии. Откуда «растут ноги» у этого утверждения, проследить невозможно: никаких ссылок на документы, газетные публикации, да хотя бы на письма или воспоминания симферопольцев — пока что не известно. Впрочем, утверждение это — стойкая симферопольская легенда, в которую многие в Крыму верят — оно ведь так никем до сих пор и не опровергнуто.

Версия третья:

Агапкин создал свою версию марша, в основу которой легла солдатская песня, — и каким-то образом узнал о существовании ещё одного его варианта, известного в Симферополе. Тогда тоже понятно, для чего ему необходимо было встречаться с Богорадом. Или же никакой поездки не было вовсе, а между коллегами-музыкантами велась по этому поводу переписка, не дошедшая до нашего времени. Сомнительно, однако, что Василий Агапкин смог в 1910—1911 годах вырваться в Крым: это был период, когда он напряжённо готовился к поступлению в музыкальное училище и одолевал там науку. Или был некий посредник, сведущий в музыке и осведомлённый о сходстве маршей-родственников, который знал обоих музыкантов.

Такие три версии. В любом случае, даже в русле официальной истории марша, логично предположить, что даже если Агапкин и Богорад действительно работали в Симферополе над маршем, то и в этом случае его аранжировка обязательно была бы опробована. Тем более, что Яков Исаакович руководил духовым оркестром — причём, именно тем самым, в том самом составе, для которого и был написан марш, для такого исполнения и была сделана аранжировка. Маловероятно, чтобы только что созданное произведение ни разу не было прослушано автором (соавторами?), ведь у них под рукой был «инструмент», для которого это произведение, собственно говоря, и создавалось. Соответственно, Симферополь в любом случае имеет право претендовать на звание города, где состоялась премьера марша. Легенда о том, что оркестр под руководством Якова Богорада исполнил его осенью 1912 года на вокзале Симферополя, тоже живёт до сих пор и даже повторяется местными экскурсоводами.

Не менее любопытно, что если Василий Агапкин всегда поддерживал версию об аранжировке Богорада и его скромном участии в создании марша, то сам Яков Исаакович никогда не претендовал на какое-либо авторство. Отчего же?

По пятому пункту…

Знаменитая шутка об «инвалиде по пятому пункту» (национальности) придумана была в советское время. Но актуальной она была бы и в начале ХХ века, когда усилились антисемитские настроения в российском обществе. И эти настроения подогревались одиозными судебными процессами (стоит вспомнить хотя бы «дело Бейлиса»). Ширилась мода на панславизм — особенно в связи с событиями на Балканах. Ужесточилась и государственная политика в отношении евреев, для которых в русской армии как раз на стыке первого и второго десятилетий ввели новые ограничения:

— евреев-новобранцев и нижних чинов из евреев нельзя было зачислять в гвардию, в команды интендантского ведомства, в конвойные, в писарские ученики, на флот, в пограничную и карантинную стражи, в крепостную артиллерию и миномётные роты;

— перед ними закрылись двери юнкерских и военных училищ;

— их не допускали к экзаменам на звание прапорщика запаса, в случае мобилизации евреи-фармацевты не могли быть назначены на должности по специальности;

— новые нормы службы евреев в армии касались штатных музыкантов (не более 50 % от всего оркестра), военных врачей;

— евреям запрещалось служить в жандармерии и военной полиции.

Наконец,

— евреев запрещено было определять на места военных капельмейстеров.

Как на этой должности удержался Богорад, можно только предполагать: по-видимому, он имел некую поддержку в высоких кругах, где нашли возможность следовать букве закона — назначать уже не полагалось, но и смещать с должности не предписывалось.

У Якова Богорада — вероятно, даже больше, чем у кого-либо — были возможности издавать не только чужие, но и свои сочинения: ведь ему, как уже упоминалось, принадлежало зарегистрированное в Симферополе и весьма известное Бюро инструментовки «Богорад и К°».

Но выпускать в то время военные марши с декларативно славянскими националистическими лозунгами на обложке, символизирующими своего рода славянское единение, было бы опрометчиво: скандальнее фамилии Богорад на первой странице такого сочинения могла быть разве что фамилия Рабинович. И уж во всяком случае, трудно себе представить, что Богорад, под своим именем, мог бы издать в то время «Славянку» именно в Симферополе, где хорошо была известна издевательская протестная песенка, положенная на эту мелодию.

И тогда версия о соглашении между двумя композиторами, доработавшими окончательный вариант марша «Прощание славянки», не выглядит такой уж невероятной. Яков Богорад хотел, чтобы эта музыка звучала, и не претендовал на авторство, а Василий Агапкин получил поддержку, аранжировку, оркестровку и, впоследствии, славу автора, как оказалось, самого проникновенного и трогательного русского военного марша.

С такой точки зрения, обратиться к помощи трубача с «титульной» фамилией Агапкин — это не более чем дань предприимчивого издателя Якова Богорада рыночной конъюнктуре на фоне вспышки великодержавного имперского шовинизма в Российской империи.

Но ведь и после революции между ними не могло быть никакой «битвы» за авторство «белогвардейского» марша. Яков Богорад в 20-х годах стал преподавать в Симферопольском музыкальном училище, вырастив немало блестящих музыкантов и композиторов. А вот Василий Агапкин, перебравшись в Москву, возглавил оркестр 117-го особого полка ОГПУ. А затем он занял должность капельмейстера оркестра Центральной школы ОГПУ (с 1934 года это Центральная школа НКВД СССР, с 1939 года — Высшая школа НКВД СССР). Агапкин руководил этим оркестром несколько десятилетий. Именно он дирижировал оркестром во время знаменитого парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Автора, автора!

Первая мировая война сделала «Славянку» одним из самых любимых военных маршей. В 1915 году на киевской граммофонной фабрике «Экстрафонъ» были выпущены первые пластинки марша — без слов, только музыка. Одна из таких грампластинок, как пример патриотизма в военно-музыкальном искусстве, хранится в Киеве, в музее Н. Лысенко (ул. Саксаганского, 97).

Считается, что очень быстро мелодия марша получила и всемирную известность. Позже эту мелодию стали исполнять военные оркестры в Болгарии, Германии, Австрии, Норвегии, Румынии, Франции, Швеции, Югославии и в других странах. Да и русские эмигранты утверждали, что этот марш в странах Антанты знали, хотя неизвестны ни грамзаписи марша, сделанные за границами Российской Империи, ни издания там его партитур.

До революции, впрочем, исполнялся и другой марш, «Тоска по родине», намного опередивший «Славянку» в популярности:

«Тоска по родине»

Марш «Тоска по родине» — это десятки изданий пластинок, нот, сотни упоминаний. Оба марша минорные и — невероятно похожие: при прослушивании этих двух произведений одного за другим остаётся стойкое впечатление, что они — части единого целого. Как диптих, как створки ракушки, как два листочка на одном стебле: марш-прощание и марш-встреча.

Комментарий редактора

Незадолго до своей трагической гибели художник Константин Васильев написал несколько картин на тему Великой Отечественной войны: «Парад 41-го», «Нашествие», портрет Жукова и — две картины, посвящённые двум маршам. Картины эти называются «Марш „Прощание славянки“» и «Марш „Тоска по родине“»:

«Марш „Прощание славянки“»

«Марш „Прощание славянки“» «Марш „Тоска по родине“»

«Марш „Тоска по родине“»Удивительным образом из всех русских маршей художник выбрал и интуитивно словно бы объединил именно эти два.

Писал он их под соответствующее музыкальное сопровождение на больших холстах: до двух метров в длину каждый. Для Константина, всегда крайне ограниченного в средствах, такая непозволительная роскошь была редким исключением. […] Художник воплотил в живописи два бесспорных музыкальных шедевра. Каждая из этих реалистических работ имеет неожиданное и, как нам теперь представляется, единственно возможное композиционное решение. Однако художник, чрезвычайно требовательный к себе, посчитал необходимым усилить символическое звучание «Прощания славянки». Положив с этой целью картину на отмочку, он, к сожалению, не успел написать новый вариант. Поэтому извлечённый из воды, уже после гибели Васильева, холст значительно пострадал. Но даже в этом своём качестве работа производит сильное эмоциональное воздействие на зрителя, в особенности если смотрят на неё, слушая музыку этого марша.

(Анатолий Доронин, «Художник Константин Васильев»)

Валентин Антонов

Даже те, кто не разделяют версию об авторстве Якова Богорада, не могут, однако, не видеть поразительного сходства этих двух произведений, хотя и объясняют это каким угодно, зачастую весьма причудливым, образом, кроме одного-единственного и логичного, а именно: эти два произведения написаны одним человеком. Так, например, Фёдор Петров, автор статьи о марше «Прощание славянки» в Википедии, который является решительным противником версии об авторстве Богорада, в своей статье, тем не менее, вынужден был написать следующее:

Более интересным является вопрос о сходстве и даже, возможно, влиянии марша «Тоска по родине» неустановленного автора… Оба марша имеют одинаковую форму строения — четырёхтактное вступление, главная тема, соло басов и трио. Оба марша в миноре — «Тоска по родине» в ля-миноре, а «Прощание славянки» (если судить по изданию Печатни В. Гроссе, приведённому в книге В. В. Соколова «Прощание славянки») в до-миноре…

Их общий смысл, общий посыл — тоска, расставание, утрата близкого и родного, воспоминание, горесть, связывает и сближает эти марши и даёт право на жизнь версии, что марш «Тоска по родине» послужил «вдохновением» молодому музыканту Василию Агапкину.

Оба марша — и «Прощание славянки», и «Тоска по родине» — первоначально создавались как чисто оркестровые произведения, никаких слов и пения не предполагающие. Следует, однако, подчеркнуть, что происхождение «Тоски по родине» определяется более уверенно — как по сохранившимся нотным изданиям, так и по написанным на его мелодию текстам, которые косвенно позволяют датировать само произведение.

Широко известен текст марша «Тоска по родине» в таком вот варианте:

В чужбине дальней я грущу По родине моей любимой, Везде красу её ищу, О ней тоскуя нестерпимо. Всегда я к ней несусь душой, Живу о ней воспоминанием, Возврата в край любимый мой Я жду с горячим упованьем. Мне мил простор родных полей, Лесов задумчивых наряд, Лугов пьянящий аромат И даль безбрежная степей. | Люблю метелей жуткий вой И гладь алмазную снегов, Люблю я раннею весной Внимать журчанью ручейков. Ах, если б крылья я имел, В родной бы край я улетел, Туда, где сердцу всё мило, Всё так отрадно и светло. Увы, я должен быть вдали От дорогой, родной земли, В скитаньях по стране чужой Лишь жить одной о ней мечтой. |

Этот текст марша (написанный не позднее 1909 года неким Альб. Кл-о) звучал, например, в исполнении Давида Медова, который свою певческую карьеру начинал в хоре Кременчугской синагоги, а затем продолжил её в кочующей украинской театральной труппе. Пластинку с записью Медова выпустили в 1921 году в Нью-Йорке (грамзапись Columbia 87400):

Возможно, такой вариант марша исполнялся Давидом Медовым ещё до революции. Однако, существует и другой, более ранний текст, который исполнялся также на мелодию «Тоски по родине» и который позволяет точно определить время создания этого сверхпопулярного в своё время марша. Сохранилась грампластинка, выпущенная в Киеве фирмой «Экстрафон» (номер 23889 по каталогу 1914 года). Надпись на этикетке гласит: «Марш Варяга» (в исполнении русского народного хора под управлением А. А. Александрова). Сохранилось и нотное издание, в котором тот же самый текст имеет название — «Варяга нет»:

«Варяга» нет, в морской пучине Безмолвно труп его давно сокрыт, И занесён морскою тиной, На дне красавец наш лежит. Исполнив долг свой благородный, Хвала и честь тебе, герой «Варяг», Последний долг пред всем народом Погиб ты храбро на волнах. Мы слёзы горькие роняли, Когда приняв неравный бой, Его в могилу опускали Своею собственной рукой. «Варяга» нет, но мы не в горе, И пусть не радуется враг: Пред ним предстанет вновь на море Неумирающий «Варяг». А вам, сподвижникам «Варяга», Мы шлём привет от всей Руси. Вы честь Андреевского стяга От поражения спасли!

Речь идёт о событиях всё той же русско-японской войны, и это самый старый из известных текстов, положенных на мелодию марша, который, получается, в 1905 году уже существовал.

Но кто же написал «Тоску по родине»? Удивительно, но авторство и этого марша нам доподлинно не известно!

Изображение солдата с номером 51 на погоне

Изображение солдата с номером 51 на погонеВ разных изданиях и записях указывают разные же и фамилии. Например, на самых ранних выпусках грампластинок (можно утверждать, например, что марш записывался в сентябре-октябре 1905 года) в качестве композитора указан Ф. Кроуп. Однако неизвестно, существовал ли вообще такой человек: до нас не дошло ни одного другого произведения Ф. Кроупа. В статье «Чёрная кошка в тёмной комнате», опубликованной в сетевом журнале «Солнечный ветер», Валентин Антонов предположил, что им мог быть Франтишек Кроупа, чех по происхождению, капельмейстер располагавшегося в Харькове 201-го пехотного Лебединского полка — а ведь именно в Харькове появились все известные издания марша, на обложах которых была указана эта фамилия. В других же нотных изданиях «Тоски по родине» мелькают фамилии Данкман, Семёнов, Трифонов. Известно, однако, что Ф. Кроуп (или же Ф. Кроупа) был не сочинителем, а всего лишь аранжировщиком — возможно, таковыми были и другие «авторы»?

И снова привет из Симферополя! Одно из самых ранних изданий марша украшено изображением сидящего солдата, опершегося на своё ружьё, и на его погонах отчетливо видны цифры, обозначающие, быть может, номер полка: 51. Да уж не 51-й ли пехотный Литовский?

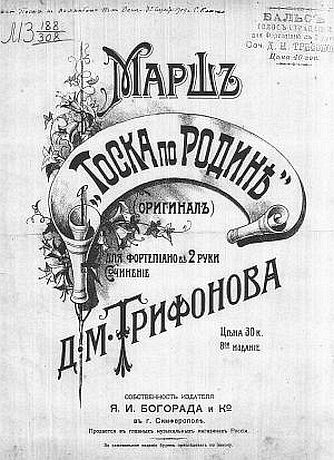

В Москве, в Российской государственной библиотеке, хранится старое нотное издание марша (год, к сожалению, не проставлен), где указано:

Трифонов, Д. М., Марш «Тоска по Родине» (Оригинал):

Для ф.-п. в 2 руки, Симферополь: Богорад и К°.

Таким образом, автор оригинала марша «Тоска по Родине» — некий композитор Трифонов:

с помощью программы MagicScore Maestro (скачать запись)

Но кто же он, этот Трифонов? Что ещё известно об этом авторе? Ещё одно-единственное: в одном из богорадовских же изданий того времени анонсирован романс Д. М. Трифонова «Голос страдания», для скрипки и фортепиано», но вот само это сочинение так и не вышло.

«Трифонов, Д. М., Марш „Тоска по родине“

«Трифонов, Д. М., Марш „Тоска по родине“(Оригинал): Для ф.-п. в 2 руки,

Симферополь: Богорад и К°»

Трифонов получается загадочным композитором: написал потрясающий марш, который издал Яков Богорад, и — и больше ничего?..

А вот теперь попробуем пролить свет на личность этого неведомого и связанного только с Богорадом, а более ни с кем, загадочного симферопольского гения.

В Государственном архиве Крыма научный сотрудник Музея истории Симферополя Алексей Эйлер отыскал любопытнейший документ (Фонд № 26 «Канцелярии Таврического генерал-губернатора», опись № 3, дело № 630).

Это прошение, датированное 1907 годом, в котором некий Яков Богорад просит дать разрешение на издание музыкального журнала «Партитурный сборник военной музыки». Проживает проситель в Симферополе по ул. Пушкинской, 6. К документу приложено некое свидетельство о благонадёжности просителя, подписанное квартальным надзирателем — загадочным «М. Д. Трифоновым».

Мог ли Яков Богорад издать свой марш под псевдонимом, «пройдясь» заодно по квартальному надзирателю? Или, напротив, сделать тому любезность, записав в сочинители марша — в ответ на какую-то услугу с его стороны? Вероятно и то, и другое. Между прочим, разрешение-то на издание журнала Богорад получил, но о самом журнале ничего не известно — возможно, по каким-то причинам проект не состоялся. Это тоже кусочек мозаики в общую картину. Раз симферопольский музыкант планировал регулярное издание — значит, ему было чем его наполнить: сочинениями известных и начинающих авторов, интересными аранжировками, популярными маршами и, возможно, своими произведениями.

Впрочем, «любезность» Яков Богорад мог оказать не только квартальному надзирателю. В списке генералов, штаб- и обер-офицеров, служивших в 51-ом полку (этот список, в качестве Приложения XIII, приведён в цитированной выше книге К. К. Павлюка «История 51-го пехотного Литовского полка», Одесса, 1909 год) мы также находим знакомую фамилию:

1160. Трифонов Мих. Лупович, подпоручик: 24.VII.87 произведён из подпрапорщиков полка. 12.XI.04 переведён в 206-й пех. Ларго-Кагульский полк в чине капитана. 29.IV.06 переведён обратно в полк в том же чине. В 1909 году состоял в полку в чине капитана.

В фондах Музея истории города Симферополя (ул. Пушкина, 17) хранится фотография М. Л. Трифонова, тогда уже полковника 51-го пехотного Литовского полка. Получается, что этот заслуженный симферопольский офицер не менее четверти века прослужил в том же самом полку, где Яков Богорад состоял в должности капельмейстера — только лишь однажды, и как раз во время русско-японской войны, его на короткое время перевели в другую воинскую часть.

Благополучие военного капельмейстера полностью зависело от того, как сложатся его отношения не только с командиром полка или полковым адъютантом, непосредственно руководившим музыкантской командой на правах ротного начальника, но также и со всеми другими офицерами. В статье «Военные капельмейстеры в России», опубликованной в журнале «Разведчик» в 1894 году (№ 190, стр. 480), так описываются условия контракта с военным капельмейстером, обычно заключаемого сроком на один год:

В такого рода условиях всегда помещается параграф, по которому предусмотрительному командиру части предоставляется право во всякое время отказать капельмейстеру, без платы какой бы то ни было неустойки, вследствие чего капельмейстер ничем не гарантирован от внезапной потери места. Достаточно малейшего столкновения с кем-либо из служащих в полку, чтобы капельмейстер был уволен.

«Мне лично известны случаи, — продолжает далее автор этой статьи, подписавшийся инициалами Н. А., когда капельмейстер лишался места, благодаря недоразумению чисто личного характера с кем-либо из офицеров, причём последние никоим образом не могли считаться правыми».

Упрекая Н. А. в излишней драматизации положения военных капельмейстеров, некто Борис Голубцов приводит следующие аргументы (журнал «Разведчик», 1895 год, № 261, стр. 951):

Допустим, что нелегальное положение капельмейстера по отношению к положению офицеров в полку даёт повод тем же офицерам считать его недостойным их общества, но это зависит всецело от самого капельмейстера и, за редким исключением, приходится видеть одно вежливое обращение и даже дружбу офицеров с представителем полковой музыки.

Молодёжь, по большей части, с присущей ей горячностью, начинает стараться стать на короткую ногу с обществом офицеров, забывая, что не принадлежит к его корпорации и что нужно дождаться, когда вновь испечённого капельмейстера оценят, как человека.

Яков Богорад, еврей-капельмейстер, наверняка не был «редким исключением». Только-только оказавшись в полку, Богорад в 1904 году едва ли мог не оказать «любезность» М. Л. Трифонову, заслуженному офицеру и, что не исключено, даже своему непосредственному начальнику — полковому адъютанту. Вот и появилась на обложке понравившегося тому марша фамилия сына М. Л. Трифонова или, скажем, близкого родственника. Впрочем, возможен также и вариант, повторенный затем с Агапкиным: Богорад просто «помог» Д. М. Трифонову довести, как говорится, до ума некую первоначальную мелодию…

Небольшое музыкальное отступление: и в придуманном Богорадом трио, и вообще в мелодии «Славянки» некоторые специалисты услышали… две темы древних и очень известных синагогальных мелодий — правда, звучащих жёстче, структурней. Например, крымский музыковед Лидия Смешицкая считает, что в своей основе «Прощание славянки» очень похоже на хасидские песни. Если версия об авторстве Якова Богорада верна, то всё это совсем не удивительно: ведь отец Богорада, согласно официальной биографии музыканта, был меламедом (учителем) в традиционной еврейской школе — хедере, так что детство маленького Яши было проникнуто еврейскими мелодиями, молитвами и чтением Торы нараспев.

Переход мелодии марша из минора в мажор, перекрещивание эмоций, характерная амфотерная музыка — своего рода «смех сквозь слёзы», пафос языком трагедии, «праздник со слезами на глазах» — характерная особенность всей еврейской культуры и, в частности, еврейской музыки.

Обычный для традиционной нелитургической музыки с особым стилем исполнения размер три восьмых сменён на парадный маршевый, двухчетвертной. В этой связи приводятся и нотные примеры. Спор на эту тему может быть очень интересным, но всё-таки его лучше оставить специалистам.

Дом Волошина в Коктебеле

Дом Волошина в КоктебелеНаконец, ещё штрих к «Тоске по родине». В 1980-е годы в Коктебеле неоднократно отдыхала Анастасия Цветаева, которая тогда с большой симпатией вспоминала и многим рассказывала о крымском военном «флейтисте Яше».

Якобы, человек он был очень энергичный, очень обаятельный, фонтанировал идеями, обожал шутки и розыгрыши.

Он был другом не только сестёр Цветаевых, но часто гостил и в волошинском доме.

Когда-то, по словам Анастасии Цветаевой, Яша-флейтист приезжал в Коктебель и до такой степени заразил всю компанию своей флейтой, что многие принялись писать стихи о флейте и флейтистах и постоянно говорили о них. Но воспоминания о Яше у Анастасии Ивановны почему-то связывались именно с маршем «Тоска по родине».

Она, в виде поучения Сергею Курёхину, которого сейчас называют легендой рок-музыки, говорила, что тот напоминает ей Яшу-флейтиста, который, как и Сергей Курёхин, разбрасывался идеями и мистификациями, и что «Яша» в своё время не отстоял свои права на «Тоску по родине».

Детские и школьные годы Сергея Курёхина прошли в Крыму, в Евпатории. В 1971 году, окончив среднюю школу, он переехал с семьёй в Ленинград, где поступил в музыкальное училище при Ленинградской консерватории. Из училища его отчислили за хронические пропуски занятий. Недолгое время Сергей Курёхин проучился в Институте культуры (хоровое дирижирование), а затем работал концертмейстером художественной гимнастики.

Детские и школьные годы Сергея Курёхина прошли в Крыму, в Евпатории. В 1971 году, окончив среднюю школу, он переехал с семьёй в Ленинград, где поступил в музыкальное училище при Ленинградской консерватории. Из училища его отчислили за хронические пропуски занятий. Недолгое время Сергей Курёхин проучился в Институте культуры (хоровое дирижирование), а затем работал концертмейстером художественной гимнастики.

Свой путь в музыке Сергей Курёхин начинал как рок-пианист; затем он увлёкся джазом и вступил в квартет (позднее трио) ленинградского саксофониста Анатолия Вапирова.

В конце 1970-х годов Курёхин также экспериментировал с разнообразными собственными группами. В шоу «Поп-механики» участвовали музыканты и художники разных школ, стилей и направлений, камерные и симфонические оркестры, фольклорные и танцевальные коллективы, рок и джаз группы, фокусники, мимы и укротители, эстрадные солисты и оперные певцы (иногда число участников достигало 300 человек). Помимо работы со своим коллективом, Сергей Курёхин выступал с сольными программами фортепианных импровизаций и дуэтами (от Г. Кайзера до Н. Гусева), писал музыку к спектаклям и фильмам.

Незадолго до смерти Курехин вступил в Национал-большевистскую партию. Сам Курёхин на вопрос с фашистами ли он, с Лимоновым и Дугиным, ответил: «Да, я с ними». По воспоминаниям Бориса Гребенщикова, Курёхин не относился к нацболам и фашистам серьёзно, а скорее играл с ними. Тем не менее, общение с ними, по мнению Гребенщикова, и стало причиной скоропостижной кончины Курёхина. Его сердце, считает Гребенщиков, не выдержало кармы нацистов и исходившей от них негативной энергии.

Анастасия и Марина Цветаевы. 1911 год

Анастасия и Марина Цветаевы. 1911 годКто был этот Яша-флейтист? Возможно, специалисты по «серебряному веку» смогут вспомнить такой период в Коктебеле, в Доме Волошина, когда тема флейт и флейтистов вдруг захватила всех и часто обсуждалась? Не встречалось ли кому-нибудь упоминание о вхожем в коктебельский дом Волошина флейтисте или военном музыканте из Симферополя, бывавшем в Коктебеле и дружившем с людьми этого круга? А может, кому-то в связи с этим попадалось и имя Якова Богорада?

По утверждению Анастасии Ивановны Цветаевой, стихотворение её великой сестры «Тоска по родине» — это воспоминания о знаменитой рябине в саду волошинского дома, о тех счастливых годах в Коктебеле, проведённых среди друзей и интересных знакомых, среди которых был и Яша-флейтист, и о его марше «Тоска по родине».

Марина Цветаева, стихотворение «Тоска по родине» (3 мая 1934 года):

Тоска по родине! Давно Разоблачённая морока! Мне совершенно всё равно — Где совершенно одинокой Быть, по каким камням домой Брести с кошёлкою базарной В дом, и не знающий, что — мой, Как госпиталь или казарма. Мне всё равно, каких среди Лиц ощетиниваться пленным Львом, из какой людской среды Быть вытесненной — непременно — В себя, в единоличье чувств. Камчатским медведём без льдины Где не ужиться (и не тщусь!), Где унижаться — мне едино. Не обольщусь и языком Родным, его призывом млечным. Мне безразлично — на каком Непонимаемой быть встречным! | (Читателем, газетных тонн Глотателем, доильцем сплетен…) Двадцатого столетья — он, А я — до всякого столетья! Остолбеневши, как бревно, Оставшееся от аллеи, Мне все — равны, мне всё — равно, И, может быть, всего равнее — Роднее бывшее — всего. Все признаки с меня, все меты, Все даты — как рукой сняло: Душа, родившаяся — где-то. Так край меня не уберёг Мой, что и самый зоркий сыщик Вдоль всей души, всей — поперёк! Родимого пятна не сыщет! Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, И всё — равно, и всё — едино. Но если по дороге — куст Встаёт, особенно — рябина… |

Слово и музыка

Первым, кто высказал идею сделать марш Василия Агапкина новым гимном России, был Иосиф Бродский. Мстислав Ростропович, по его просьбе, даже хотел уговорить на это президента Ельцина. Поддержали эту идею и Григорий Явлинский, и генерал Лебедь, и многие другие. В российской Думе всерьёз обсуждался вопрос о «Прощании славянки» как государственном гимне Российской Федерации. […]

Ирина Легкодух, октябрь 2010 года — апрель 2012 года

[…] Самое смешное, что Василий Агапкин, последовав совету наставника, прокатился три тысячи километров, да ещё и за свой счёт, совершенно напрасно: как мы хорошо знаем, воспользоваться «услугами вполне доступной по ценам провинциальной фирмы» Агапкину так и не довелось. Представляю себе, с какими мыслями Василий Агапкин возвращался в Тамбов и как он жаждал встречи со своим мудрым наставником…

Валентин Антонов