«Последний парад наступает…»

Мелодию этой песни, её полные мужества слова знает у нас каждый. Её общее настроение лучше всего, пожалуй, выразили бы строчки Высоцкого: «Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!». С гибельным восторгом…

Поводом к написанию песни явился знаменитый бой русского крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец» с японской эскадрой, состоявшийся 9 февраля 1904 года у входа в порт Чемульпо (ныне это крупный город Инчхон, Южная Корея). Описанию боя посвящено множество публикаций, в Интернете не утихают споры: а вот если б командир крейсера «Варяг» Руднев рискнул пойти на прорыв в ночь на 9 февраля или даже раньше, а вот какого класса были японские крейсеры, а вот кто из кораблей победил бы в гонках, а вот не надо ли было выгрузить уголь из трюмов, а вот вообще — герой Руднев или не герой… И так далее, и тому подобное.

Дважды я начинал писать эту заметку и оба раза выбрасывал написанное. Пока не сообразил: во всей этой истории просто невозможно что-либо понять вне связи с общей военно-политической обстановкой того времени.

Русский флот к 1904 году, году начала войны с Японией, получил большое количество новых кораблей. Все 7 броненосцев, находившихся на военно-морской базе в Порт-Артуре (ныне — китайский порт Люйшунь), были спущены на воду в 1894—1901 годах. Все 7 крейсеров, включая броненосный «Баян», а также свыше двух десятков эсминцев плюс несколько подводных лодок были построены в 1899—1903 годах, а оба минных заградителя — в 1898 и в 1899 годах.

Да, техника была новой. Но вот командный состав… Несколько десятилетий Россия не вела войн на море (да и не только на море). Сменили друг друга несколько поколений паркетных флотоводцев, дипломатов, генералов, политиков, обеими ногами стоявших далеко в XIX веке.

Разумеется, капитан 1-го ранга В. Ф. Руднев был плотью от плоти всей этой системы (не мог не быть!), как и действительный статский советник А. И. Павлов, русский посол в Сеуле, как и вице-адмирал Е. И. Алексеев, русский наместник на Дальнем Востоке, как и их руководители в Порт-Артуре или в Петербурге.

Разумеется, капитан 1-го ранга В. Ф. Руднев был плотью от плоти всей этой системы (не мог не быть!), как и действительный статский советник А. И. Павлов, русский посол в Сеуле, как и вице-адмирал Е. И. Алексеев, русский наместник на Дальнем Востоке, как и их руководители в Порт-Артуре или в Петербурге.

В порту Чемульпо (справа на фотографии), в нескольких десятках километров от Сеула, на постоянной основе располагался отряд русских военных кораблей — лёгкий крейсер и канонерка из состава порт-артурской эскадры. Они были призваны обеспечивать связь с Порт-Артуром русского посланника Павлова и находились в его оперативном подчинении. «Варяг» пришёл на смену крейсеру «Боярин» и канонерке «Гиляк» 11 января 1904 года, а 18 января к нему присоединился «Кореец».

Представьте себе такую трогательную картину: приходят и уходят иностранные суда и корабли, безукоризненно воспитанные командиры и консулы обмениваются дружескими визитами, хлопают пробки от бутылок, поднимаются и спускаются разноцветные флажки, гремят приветственные салюты… Например, 21 января все командиры отобедали на борту японского крейсера «Chiyoda».

А ведь война надвигалась. Предгрозовая атмосфера была с каждым днём всё более ощутима. Но из Петербурга шли предписания не провоцировать Японию и даже никак не препятствовать возможной высадке японских войск на западе и юге Кореи (официально заявившей, кстати, о своём нейтралитете в случае войны). Япония же тем временем лихорадочно готовила десантирование: продовольствие, склады, запасы угля, люди в штатском, но с военной выправкой… Готовить-то она готовила, но одновременно вела слаженную кампанию по дезинформированию: например, газеты печатали статьи о мирных намерениях японцев даже тогда, когда война стала фактом.

Через год в своём рапорте руководству В. Ф. Руднев так написал о тех днях:

Ввиду усиленной подготовительной деятельности японцев в Корее, я просил д. с. с. Павлова, подняв его флаг на крейсере, идти в Порт-Артур совместно с «Корейцем», который поднял бы консульский флаг. Посланник не нашёл возможным оставить свой пост без приказания Министерства.

В начале февраля порт-артурская эскадра провела в море небольшие учения, и возвратившись 4 февраля к Порт-Артуру, большие броненосные корабли бросили якоря на открытом с моря внешнем рейде (командование опасалось, что они могут оказаться легко запертыми в случае блокирования узкого входа на внутренний рейд). На фотографии показана панорама бухты Порт-Артура:

В тот же день, 4 февраля, император Японии принял окончательное решение о немедленном начале войны. Командующему флотом вице-адмиралу Того было поручено обеспечить высадку десанта на западе Корейского полуострова и развернуть боевые действия против русского флота.

Утром 6 февраля Того приказал трём дивизионам крейсеров вместе с дивизионами эсминцев идти на Порт-Артур и атаковать стоявшие там главные силы 1-й эскадры Тихоокеанского флота России. Одновременно 4-му дивизиону лёгких крейсеров под командованием контр-адмирала Уриу, которому придавался броненосный крейсер «Asama» плюс 9-й и 14-й дивизионы миноносцев, было приказано направиться в Чемульпо для прикрытия высадки японского десанта (три тысячи солдат), а также для последующей атаки на стоявшие в порту русские корабли. Получив приказ, отряды транспортных судов и боевых кораблей стали один за другим покидать японский порт Сасебо…

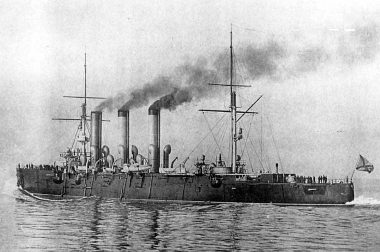

В тот же день, 6 февраля, ближе к ночи, наместнику Алексееву пришла из Петербурга депеша о разрыве Японией дипломатических отношений. Но при этом до сведения наместника Алексеева доводилась интересная мысль японского министра иностранных дел о том, что «разрыв дипломатических отношений ещё не означает войны».В свою очередь, получив подобные инструкции из Петербурга, наместник Е. И. Алексеев (слева) совершенно убедил русских флотоводцев во главе с вице-адмиралом О. В. Старком, что-де «никогда мы не были от войны так далеки, как сейчас». Было принято решение не отзывать «Варяг» и «Кореец» из Чемульпо. Решение это имело для русских кораблей далеко идущие последствия…

В тот же день, 6 февраля, ближе к ночи, наместнику Алексееву пришла из Петербурга депеша о разрыве Японией дипломатических отношений. Но при этом до сведения наместника Алексеева доводилась интересная мысль японского министра иностранных дел о том, что «разрыв дипломатических отношений ещё не означает войны».В свою очередь, получив подобные инструкции из Петербурга, наместник Е. И. Алексеев (слева) совершенно убедил русских флотоводцев во главе с вице-адмиралом О. В. Старком, что-де «никогда мы не были от войны так далеки, как сейчас». Было принято решение не отзывать «Варяг» и «Кореец» из Чемульпо. Решение это имело для русских кораблей далеко идущие последствия…

Вы ещё помните гостеприимного и радушного командира японского крейсера «Chiyoda», на борту которого 21 января отобедали безукоризненно воспитанные иностранные флотоводцы? О разрыве дипломатических отношений он-то узнал 5 февраля, то есть гораздо раньше наместника Алексеева. Но ещё 3 февраля он («на всякий случай») переместил свой крейсер со стоянки между «Варягом» и «Корейцем». Как говорится, поближе к выходу… Без пяти минут полночь 7 февраля крейсер «Chiyoda» снялся с якоря и по-английски, с потушенными огнями, покинул порт.

А всего несколько часов спустя, уже 8 февраля, Руднев получил от посла Павлова письмо с предложением немедленно отправить на «Корейце» в Порт-Артур «казака с корреспонденцией».

В том же письме Павлов сообщил: «Из секретного источника получено известие о том, что […] высадка японских войск в значительном количестве в Чемульпо назначена на 29 января» (т. е. на 11 февраля, если по новому стилю). И добавил ещё: «Телеграмм никаких ниоткуда не получено». (Да и откуда ж им было взяться, если телеграф к тому времени уже контролировался японцами!)

Отряд контр-адмирала Уриу, ранним вечером 7 февраля отделившись от главных сил японского флота, уже к утру 8 февраля оказался вблизи Чемульпо.

Выслушав подробный доклад застенчивого командира крейсера «Chiyoda» о положении дел и расстановке кораблей в порту, Уриу приказал начать высадку десанта.

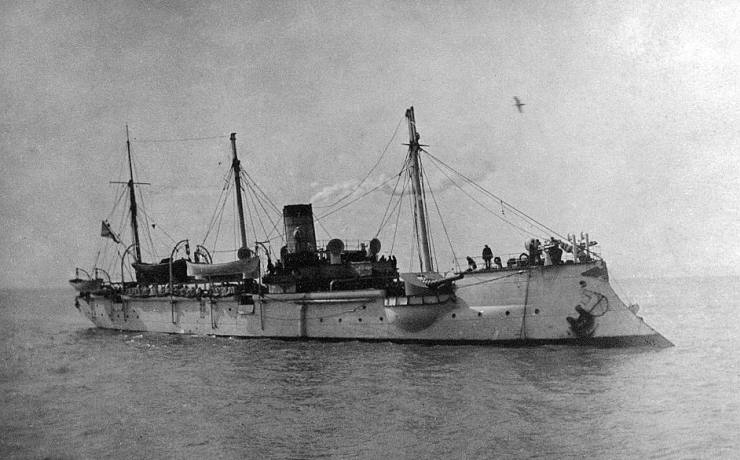

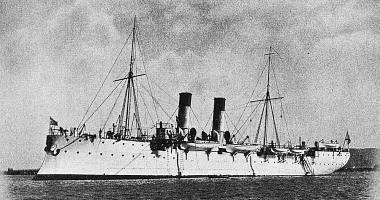

В 16 часов 20 минут три японских крейсера, 9-й дивизион миноносцев (4 штуки) и транспорты с солдатами подошли ко входу на рейд, где совершенно неожиданно (для обеих сторон) встретили направлявшуюся в Порт-Артур канонерку «Кореец», которая получасом ранее снялась с якоря, имея на борту «казака с корреспонденцией» (на фотографии ниже — канонерка «Кореец»).

Командир «Корейца» капитан 2-го ранга Г. П. Беляев, ничего, естественно, не зная о начале войны, поприветствовал японцев. Те, что тоже естественно, на приветствие не ответили, больше всего на свете опасаясь в тот момент выстрелов из двух восьмидюймовок «Корейца» по безоружным транспортным судам, битком набитым солдатами 1-й армии Тамесады Куроки. Занервничали два лёгких японских крейсера, большой броненосный крейсер кинулся наперерез «Корейцу», загораживая транспорты собой, а миноносцы засуетились вдоль бортов русской канонерки (её водоизмещение было вдвое больше, чем у них у всех вместе взятых). Вот что об этих минутах написал потом Беляев в своём донесении на имя Руднева:

Предполагая, что все вышеозначенные манёвры вытекали исключительно из желания японского адмирала не пустить вверенную мне лодку в море, с одной стороны, а также находясь в полном неведении о разрыве отношений Японии с нашим правительством, с другой стороны, я повернул обратно на рейд…

Конечно же, едва ли Беляев был прав в своём предположении. Но и японцы, оправившись от испуга, уйти ему в Порт-Артур, безусловно, не дали бы. Пока канонерка разворачивалась, миноносцы выпустили три торпеды: две прошли за кормой, а третья сама собой затонула в нескольких метрах от правого борта «Корейца». После второй торпеды изумлённый Беляев приказал было открыть ответный огонь, но тут же приказ отменил. Отменил по единственной, но чрезвычайно веской причине: его корабль находился в пределах нейтрального порта! Надо же… Впрочем, два хлопка из 37-миллиметровой пушечки револьверного типа прозвучать всё-таки успели — это и были первые артиллерийские выстрелы той войны.

Итак, «Кореец» вернулся и встал на своё место рядом с «Варягом». Об этом как-то не очень упоминают, но всего в четырёхстах метрах от русских кораблей к вечеру 8 февраля расположились миноносцы 9-го японского дивизиона с расчехлёнными торпедными аппаратами, чуть поодаль — три японских крейсера (среди них и крейсер «Chiyoda», наш старый знакомый), а уж за ними — три японских транспорта с войсками. Контр-адмирал Уриу приступил к выполнению первой и самой главной части своего задания: высадка десанта началась. Глубокой ночью три тысячи солдат уже были на берегу (в течение следующего дня ими будет захвачен Сеул). Освободившись от ценного груза, транспортные суда один за другим ушли в море, за ними к утру 9 февраля ушли все японские боевые корабли (о подоплёке такой идиллии — чуть ниже).

Вот таким беспокойным выдался вечер 8 февраля и ночь на 9 февраля для русских кораблей в Чемульпо. Но и для кораблей в Порт-Артуре тот вечер и последующая ночь оказались отнюдь не безмятежными. Днём 8 февраля русская эскадра, стоявшая по-прежнему на внешнем рейде Порт-Артура, интенсивно готовились к возможной войне, а именно: надстройки и трубы на кораблях перекрашивались в защитный цвет, и два эсминца были отправлены на разведку.

Грозно ощетинившись мощными орудиями, стояли броненосцы «Победа», «Ретвизан» (на снимке справа), «Петропавловск», «Полтава», «Цесаревич», «Севастополь» и «Пересвет», броненосный крейсер «Баян», крейсеры класса «Варяга» — «Аскольд», «Паллада» и «Диана», более лёгкие крейсеры «Боярин» и «Новик». На броненосце «Победа» и на крейсере «Паллада» пополняли запасы угля, а когда наступила тёмная и безлунная февральская ночь, рейд ярко осветили прожекторы «Ретвизана» и «Паллады», засветились «габаритки» и на других кораблях.

Грозно ощетинившись мощными орудиями, стояли броненосцы «Победа», «Ретвизан» (на снимке справа), «Петропавловск», «Полтава», «Цесаревич», «Севастополь» и «Пересвет», броненосный крейсер «Баян», крейсеры класса «Варяга» — «Аскольд», «Паллада» и «Диана», более лёгкие крейсеры «Боярин» и «Новик». На броненосце «Победа» и на крейсере «Паллада» пополняли запасы угля, а когда наступила тёмная и безлунная февральская ночь, рейд ярко осветили прожекторы «Ретвизана» и «Паллады», засветились «габаритки» и на других кораблях.

Царила обстановка деловитой беспечности. Закрывая около 23 часов плановое совещание, начальник морского штаба Алексеева контр-адмирал В. К. Витгефт убеждал собравшихся флотоводцев, что японцы «не осмелятся напасть» и что, вообще, «войны не будет».

… Для ночной торпедной атаки Того выделил 10 эсминцев из состава 1-го, 2-го и 3-го дивизионов. Начав выдвижение на исходные позиции в 18 часов, японские эсминцы, обойдя русскую «разведку» и ориентируясь на огни «Ретвизана» и «Паллады», подошли к броненосцам на расстояние всего нескольких сотен метров и примерно в 23 часа 30 минут (интересно, успели командиры вернуться с совещания?) выпустили первые торпеды.

Когда на «Ретвизане» прогремел взрыв, то первой мыслью флотоводцев было — это какое-то недоразумение, несчастный случай, следствие, как говорится, неосторожного обращения с огнём. Понятное дело, что на «Цесаревиче» включили прожектора: взглянуть, что случилось. Взглянули и тут же получили торпеду ниже ватерлинии. Естественно, что и «Палладе» тоже досталась торпеда… На снимках внизу: броненосец «Цесаревич» (слева) и крейсер «Паллада».

Второй мыслью флотоводцев было, что это вернулись отправленные на разведку эсминцы, которые в темноте не узнали своих. Но когда командиры «разведчиков» доложили Старку, что-де никаких японцев в море не обнаружено, то стало ясно: началась война.

Дополнительным и веским аргументом в пользу этого явились ещё две торпеды, выпущенные отставшими от своих японскими эсминцами примерно в половине первого ночи. В результате лёгкой паники пять человек бросились за борт и утонули. Два броненосца 1900 и 1901 годов постройки, а также крейсер 1899 года были серьёзно повреждены и требовали ремонта в доке (в Порт-Артуре подходящего дока не было).

Остаток ночи прошёл в шуме, криках и попытках провести повреждённые корабли в порт (при этом крейсер сел на мель и был, как и один из броненосцев, проведён в порт через день, тогда как другой броненосец удалось провести лишь через месяц).

Выпустив торпеды, японские эсминцы отошли в сторону Чемульпо, а утром 9 февраля Того инициировал уже артиллерийскую дуэль своих основных сил с русской эскадрой. На этот раз фактора внезапности и фактора беспечности не было. 45-минутная перестрелка (в которой участвовали три корабля, сидевшие на мели, и пять береговых батарей) быстро показала огневое преимущество русских, и в 11 часов 45 минут Того начал отход к Чемульпо.

(Что это было? Действительно ли атака на уничтожение или же просто разведка боем? Во всяком случае, Того убедился: его никто не преследует, русские корабли не желают выходить из-под прикрытия береговой артиллерии крепости Порт-Артур. Другими словами, японский флот получил господство на море. Это означало, что главная цель, поставленная перед Того, была достигнута: полная свобода морских коммуникаций и обеспечение беспрепятственной высадки войск).

… В ту самую минуту, когда бой у Порт-Артура закончился, знаменитый бой «Варяга» и «Корейца» у Чемульпо только начинался. Но всё по порядку. Ночью с 8 на 9 февраля Руднев, обеспокоенный направленными прямо на «Варяг» торпедными аппаратами стоявших против него японских миноносцев, отправился к командиру английского крейсера «Talbot», старшему на рейде, «для выяснения дальнейших действий и мер безопасной стоянки на рейде». Англичанин поехал к японцам и потребовал от них не стрелять на рейде и не выпускать торпед, добавив при этом, что его крейсер первым откроет огонь по нарушителям нейтралитета порта, кто бы они ни были. Это заявление было встречено японцами с крайним удивлением (Англия была с Японией в союзе), они даже переспросили: «Как, вы будете в нас стрелять?.. А вдруг русские начнут стрелять?» — и получили заверения, что русские стрелять не начнут и что «вы можете высаживать войска, так как это дело ваше и до нас не касается». (Рассказано со слов Руднева в рапорте марта 1905 года). Я не исключаю того, что столь решительное заявление и привело к уходу с рейда всех японских кораблей к 7 часам утра 9 февраля, иначе трудно понять, почему неподвижный «Варяг» не был торпедирован сразу же после высадки десанта — с дистанции не более 400 метров.

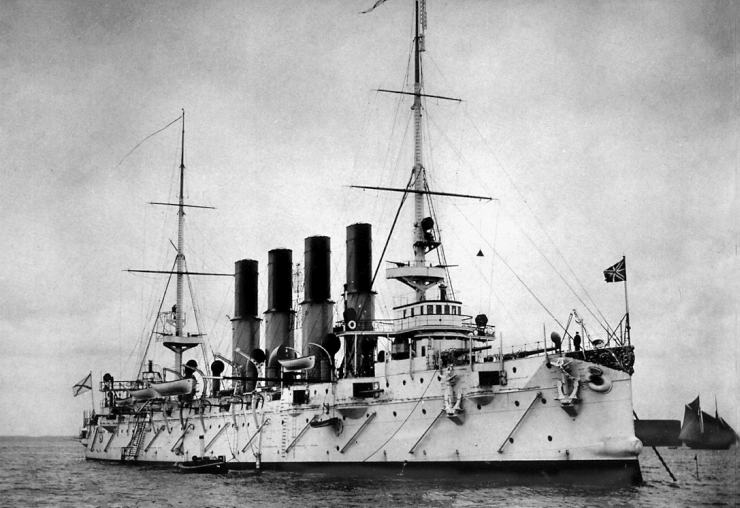

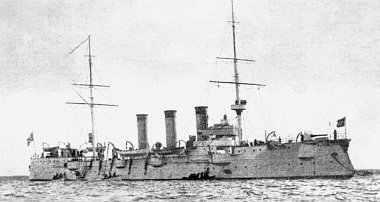

В 8 часов на «Варяг» прибыл командир французского крейсера «Pascal» (Франция, в свою очередь, была в союзе с Россией) и сообщил Рудневу, что на прощание Уриу оставил ему (а также командирам английского крейсера «Talbot», итальянского крейсера «Elba» и американской канонерки «Vicksburg») письмо следующего содержания: Япония-де находится в состоянии войны с Россией, и если русские корабли не уйдут с рейда до 12 часов, то уже в 16 часов они будут атакованы непосредственно на якорной стоянке; таким образом, для безопасности судов других стран им рекомендуется на это время покинуть рейд (на снимке — «Варяг» накануне войны).

Последующие полтора часа, с 8 часов 30 минут до 10 часов утра, в течение которых на борту английского крейсера происходило совещание Руднева с командирами трёх иностранных боевых кораблей (американец У. Маршалл вообще отказался что-либо обсуждать), и решили судьбу крейсера «Варяг», канонерки «Кореец» и русского парохода «Сунгари».

Как деликатно пишет в своём рапорте Руднев, «в заседании командиров были разобраны различные комбинации». Руднев предложил командирам иностранных крейсеров, с которыми вместе, бок о бок, провёл почти месяц, с которыми, казалось, дружил, единственный вариант спасения крейсера. Он предложил им сопровождать его до границы корейских территориальных вод (боюсь, однако, что сопровождать «Варяг» пришлось бы и дальше, только Руднев тогда этого не знал). Это был единственный шанс на спасение: никогда, ни при каких обстоятельствах ни Уриу, ни сам Того не смогли бы открыть огонь по военным кораблям Англии, Франции и Италии — принятие решения по таким вопросам выходило далеко за пределы их компетенции.

И вот эти представители цивилизованной Европы (а иоб американце я даже и не говорю!), попросив Руднева подождать и посовещавшись отдельно, в узком кругу, объявили ему своё решение: сопровождать русский крейсер они не будут; если с рейда не уйдет «Варяг», то уйдут они; впрочем, адмиралу Уриу будет выражен протест.

Я сказал «решение»? Это был приговор. Далее в рапорте Руднев пишет: «На запрос командиров о моём мнении я ответил, что сделаю попытку прорваться и приму бой с эскадрой, как бы она велика ни была, но сдаваться никогда не буду, также и сражаться на нейтральном рейде».

Я сказал «решение»? Это был приговор. Далее в рапорте Руднев пишет: «На запрос командиров о моём мнении я ответил, что сделаю попытку прорваться и приму бой с эскадрой, как бы она велика ни была, но сдаваться никогда не буду, также и сражаться на нейтральном рейде».

Вот последнее особенно успокоило иностранцев. Руднев, как говорится, одержал моральную победу: он заставил европейцев покраснеть. Вопрос заключается только лишь в том, какой ценой и за чей счёт.

Вернувшись на «Варяг», В. Ф. Руднев собрал своих офицеров, чтобы узнать их мнение. Далее в рапорте он пишет: «Офицеры единодушно приняли решение: в случае неудачи прорыва — взорваться и ни в каком случае не отдавать крейсер в руки неприятеля».

Все они уже понимали, что гибель крейсера неизбежна. «Прорыв» — это для наивных: они не знали, конечно, что прорываться в блокированный Порт-Артур не имело уже никакого смысла, они не знали, что японские эсминцы после ночной атаки выдвигаются именно к Чемульпо, они не знали, что после утренней артиллерийской дуэли к Чемульпо сместятся и главные силы адмирала Того; ничего этого они не знали, но неизбежность гибели всё-таки понимали. Все последующие действия «Варяга» и «Корейца» в бою с кораблями Уриу — да взять хотя бы ту «скорость», с которой они шли на «прорыв»! — говорят именно об этом.

Почему же было принято такое решение? По одной-единственной причине: «уничтожение крейсера на рейде, без попытки прорваться и принятия боя, совершенно не могло иметь места; предполагая возможную гибель крейсера так или иначе, конечно, надо было нанести неприятелю возможно больший вред, не щадя своей жизни». Вот так. Это была демонстрация удали, русской удали: «Чую с гибельным восторгом — пропадаю, пропадаю!..»

В 11 часов 20 минут «Варяг» с «Корейцем», под звуки оркестра, медленно-медленно, двинулись навстречу гибели. На снимке — «Варяг» и «Кореец» уходят в свой последний бой:

Я не знаю, что творилось в душах командиров иностранных крейсеров, когда русские корабли проходили мимо них. Вахтенный журнал «Варяга»: «На английском и итальянском крейсерах команды и караулы наверху провожали криками «ура». На итальянском крейсере играли наш гимн». День выдался ясный и тихий…

Ровно через 25 минут (именно тогда, когда Того у Порт-Артура вышел из боя — минута в минуту!) заговорили восьмидюймовки крейсера «Asama», через две минуты пристрелку начал «Варяг», на котором японцы и сосредоточили основной огонь. Бой продолжался не слишком долго, снаряды японцев гораздо чаще находили цели, чем ответные.

«Кореец» принял участие лишь в заключительной фазе боя, поскольку в самом начале снаряды его пушек просто не доставали противника. Но именно в заключительной фазе боя роль «Корейца» была исключительно велика: он весьма эффективно прикрывал отступление «Варяга».

Вахтенный журнал крейсера:

… В 12 ч. 15 м. Желая на время выйти из сферы огня, чтобы по возможности исправить рулевой привод и потушить возникавшие в разных местах пожары, начали поворачивать вправо машинами, так как крейсер плохо слушался руля. В виду близости острова «Yo-dol-mi» дали полный задний ход […] Расстояние до неприятеля уменьшилось до 28—30 кабельтовых, огонь его усилился и попадания увеличились. Приблизительно в это время снаряд большого калибра пробил левый борт под водою; в огромное отверстие хлынула вода и 3-е кочегарное отделение стало быстро заполняться водой, уровень которой подходил к топкам…

Вахтенный журнал канонерки «Кореец»:

… Около 12h 15m на «Варяге» усиленным огнём с эскадры было зажжено два одновременных пожара. Тогда мы с «Варягом» под выстрелами японских судов повернули на рейд…

А вот как виделся бой японцам:

… Все суда двигались с осторожностью, чтобы не сесть на мель. Падение наших снарядов становилось всё более и более верным. Снаряды крупного калибра стали попадать в «Варяг», вызывая на нём пожары, раздуваемые ветром. Неприятель, хотя храбро оборонялся, но в конце концов, не будучи в состоянии держаться под огнём, повернул вправо и укрылся за островом Иодольми. Адмирал Уриу приказал преследовать его крейсеру «Asama», который прибавил ходу и пошёл в погоню. «Chiyoda» также некоторое время следовал за неприятелем, но за недостаточною скоростью хода прекратил погоню. «Asama» один преследовал неприятеля, не переставая вести жестокую стрельбу. «Варяг», по-видимому, имел сильные повреждения и, охваченный пламенем, бежал на рейд. «Кореец» следовал за ним…

Японцы прекратили преследовать и обстреливать выходившие из боя русские корабли в 12 часов 40 минут; через 5 минут умолкли и русские пушки. В 13 часов 15 минут (время всюду указано согласно записям в вахтенном журнале «Варяга») крейсер возвратился на то же самое место на рейде, с которого он и уходил в бой… На снимке — «Варяг» и «Кореец» сразу после боя:

Видимо, надо признать правду: именно жесточайший огонь японских пушек (из рапорта Руднева: «Действие японских снарядов с лидитом, кроме большого разрушения судна, производит большой урон в личном составе; от дробления снарядов на мелкие куски получались ужасные раны и часто в большом количестве. Некоторые люди были покрыты сплошь впившимися мелкими кусками, доставать которые представлялось трудным и занимало много времени») вынудил командира крейсера изменить первоначальные планы и отступить. Всё вернулось к состоянию на утро, за исключением того, что 30 матросов и мичман А. М. Нирод были убиты (от графа Алексея Нирода осталась лишь рука с дальномером), за исключением того, что «Варяг» получил значительные повреждения и, в сущности, медленно тонул. Видимо, надо ещё раз подчеркнуть: простые русские моряки, матросы и офицеры, не дрогнули и сделали всё, что могли.

Дальнейшее хорошо известно. Иностранные коллеги с готовностью приняли на борт русских моряков (кроме американской канонерки, командир которой и тут — даже в этом! — помогать решительно отказался), получив взамен новый пример русского великодушия: подавленный Руднев отказался и от первоначального намерения взорвать крейсер — «вследствие просьбы иностранных командиров не взрывать судна, чтобы не подвергнуть опасности их корабли на узком рейде». Канонерка «Кореец» была взорвана, пароход «Сунгари» был подожжён, а на самом «Варяге» открыли кингстоны, и в 18 часов 10 минут он лёг на грунт левым бортом.

Как бы получше выразиться? «Притонул», что ли? При отливе его правый борт примерно на 4 метра выступал над поверхностью воды…

Чуть-чуть скажем и о том, о чём во многих источниках словно бы забывают. Утром 10 февраля в Чемульпо появились два японских миноносца, посланные Уриу для разведки, а к вечеру того же дня в порт вошёл наш старый знакомый — крейсер «Chiyoda». Вот так впервые после боя японцы увидели правый борт притонувшего «Варяга».

На другой день, 11 февраля, командир японского крейсера капитан 1-го ранга Мураками сообщил иностранным коллегам и своим давним знакомым, что-де сегодня — японский национальный праздник, и посему он просит их присоединиться к церемонии: поднять стеньговые флаги и в полдень произвести салют. Иностранные коллеги — они и подняли, и салютовали, за что японец выразил им свою благодарность.

Напоминаю, что всё это время чуть меньше тысячи русских моряков с «Варяга», «Корейца» и «Сунгари», включая и капитана 1-го ранга В. Ф. Руднева, находились тут же, на кораблях иностранных коллег Мураками. О чём они думали, видя, как вокруг них продолжается суетливая и такая обычная жизнь порта Чемульпо? Порта, через который вскоре, 17 февраля, хлынула основная масса солдат 1-й японской армии Куроки: на север к реке Ялу, для блокады русской крепости и военно-морской базы Порт-Артур с суши…

Вот так, под присмотром японского консула Като и мелких японских кораблей, русские моряки и смотрели в те тягостные дни на правый борт притонувшего «Варяга». Их согласились отпустить — однако с условием, что они дадут обещание не участвовать в военных действиях (ах, этот романтичный и рыцарский XIX век!).

Через неделю после знаменитого боя, 16 февраля, французский крейсер покинул Чемульпо и направился в Шанхай, имея на борту полтысячи русских моряков, капитана Руднева и посла Павлова. Потом, 20 февраля, ушёл в Сингапур английский крейсер. Оставшихся русских моряков вывез итальянский крейсер, который 25 февраля направился в Гонконг.

А два десятка матросов, получивших в бою наиболее тяжёлые ранения, были размещены в береговом госпитале Красного Креста. Японский контр-адмирал Уриу справился об их состоянии и послал им «разные подарки и необходимые вещи»…

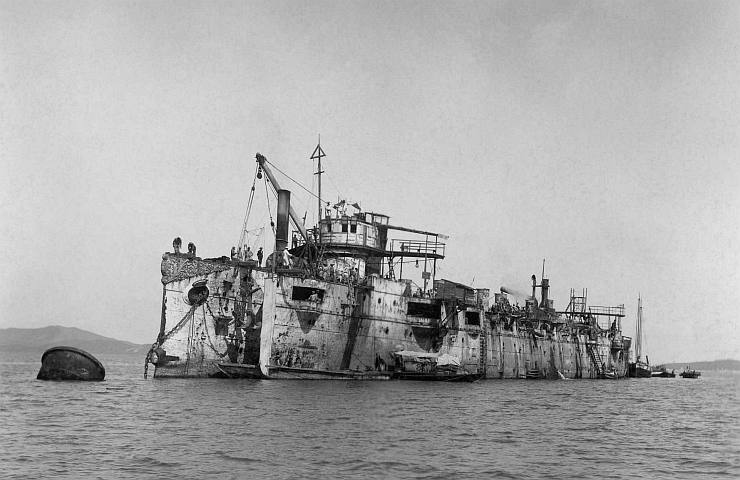

Практически сразу после 9 февраля японцы по-хозяйски занялись не взорванным, а лишь притопленным «Варягом». Вначале они сняли все выступающие и легко доступные детали типа шлюпбалок. Потом, в апреле и в мае, срезали мачты и трубы, убрали некоторые пушки. Летом стали выравнивать корабль, выгружать уголь, заделывать пробоины, откачивать воду. До наступления зимы поднять крейсер не успели, работы продолжились и в следующем году, и только осенью 1905 года бывший русский крейсер «Варяг» ушёл из Чемульпо в японский порт Сасебо. Ушёл для ремонта. Ушёл своим ходом… На снимке — так «Варяг» выглядел после поднятия:

Вот какова была главная цель Уриу и Того относительно порта Чемульпо? Главная цель — обеспечить высадку и последующее снабжение сухопутных войск. Эта цель была поставлена перед ними на основе единого стратегического плана войны. Плана, единого для флота и армии. Цели этой они достигли: самый северный незамерзающий корейский порт Чемульпо оказался в их руках, как и морские коммуникации, потому что удалось запереть русскую эскадру в Порт-Артуре.

Какова должна была быть в этом случае цель двух военных кораблей России в Чемульпо? Цель ясна — в меру своих сил делать всё возможное для срыва японских планов.

Понимал ли эту цель В. Ф. Руднев? Или А. И. Павлов? Нет. Об этом говорит всё, начиная от беспрепятственной высадки японского авангарда в ночь на 9 февраля и заканчивая бессмысленным притоплением крейсера в стороне от главного фарватера (а ведь утони «Варяг» именно там, он мог бы серьёзно замедлить продвижение японских войск на материке).

Вернёмся, однако, в Порт-Артур. В отличие от русских флотоводцев, Того прекрасно понимал, в чём состояла его цель. В ночь на 14 февраля новая торпедная атака японцев малыми силами приведёт к повреждениям броненосцев «Севастополь» и «Петропавловск». 24 февраля Того попытался сделать в Порт-Артуре то, чего не пыталось сделать русское командование в Чемульпо: заблокировать выход из гавани посредством затопления на фарватере старых судов. Попытка оказалась, однако, не совсем удачной, так как из пяти удалось затопить лишь одно судно (помешало активное противодействие береговой артиллерии). Впрочем, русский флот и без этого не выказывал никаких серьёзных намерений перехватить инициативу.

Действия русского флота были настолько, мягко выражаясь, неудачными, что не предполагать за всем этим некоей общей причины — просто невозможно. Капитан Руднев, как мы знаем, истинно по-джентльменски притопил свой крейсер в сторонке и на мелководье. А вот какая история приключились буквально в тот же день, 9 февраля, и в несколько последующих.

Военное командование решило обезопасить от японского десанта порт Дальний (недалеко от Порт-Артура) и заминировать подходы к нему. Минировать послали один из двух имевшихся в наличии минных заградителей — «Енисей» (на снимке справа). За два дня «Енисей» поставил несколько сотен мин, пока, наконец, 11 февраля не столкнулся с одной из них. Произошёл взрыв всего минного запаса, «Енисей» затонул всего за четверть часа, при этом погибли 95 членов экипажа и командир, капитан 2-го ранга В. А. Степанов, отказавшийся покинуть свой корабль.

Военное командование решило обезопасить от японского десанта порт Дальний (недалеко от Порт-Артура) и заминировать подходы к нему. Минировать послали один из двух имевшихся в наличии минных заградителей — «Енисей» (на снимке справа). За два дня «Енисей» поставил несколько сотен мин, пока, наконец, 11 февраля не столкнулся с одной из них. Произошёл взрыв всего минного запаса, «Енисей» затонул всего за четверть часа, при этом погибли 95 членов экипажа и командир, капитан 2-го ранга В. А. Степанов, отказавшийся покинуть свой корабль.

Флотоводцы в Порт-Артуре решили было, что «Енисей» затонул в результате атаки японских миноносцев, и срочно отрядили на место происшествия эскадру из шести эсминцев и крейсера «Боярин». Командир крейсера В. Ф. Сарычев знал, конечно, о самом факте минирования, но точной карты минного поля ему не сообщили — а зачем ему карта?.. Ведь подумали-то на японцев…

Естественно, что крейсер «Боярин» (его вы видите на снимке слева) тоже подорвался на одной из мин, поставленных «Енисеем», однако он не затонул, а лишь слегка погрузился в воду.

Естественно, что крейсер «Боярин» (его вы видите на снимке слева) тоже подорвался на одной из мин, поставленных «Енисеем», однако он не затонул, а лишь слегка погрузился в воду.

В панике капитан 2-го ранга В. Ф. Сарычев принял решение эвакуировать всю команду «Боярина» на эсминцах, предоставив крейсеру 1901 года постройки тонуть в одиночестве.

На другой день, впрочем, выяснилось, что «Боярин» тонуть почему-то не хочет. Тогда его попытались расстрелять торпедами (а это чтоб японцам не достался!), но промахнулись. Наконец, группа спасателей откачала воду и вернулась в Порт-Артур за Сарычевым и командой крейсера, предварительно поставив корабль на якорь. Пока искали команду, шторм сорвал крейсер с якоря и куда-то унёс. Быстро выяснилось, что унёс он корабль опять же на минное поле, где 14 февраля русский крейсер снова подорвался на русских же минах и на этот раз всё-таки затонул…

Транспортное судно «Маньчжурия», которое с полным комплектом снарядов для порт-артурской эскадры досталось японцам…

Миноносец «Страшный», в неразберихе примкнувший к отряду японских миноносцев…

Флагманский броненосец «Петропавловск», подорвавшийся на мине и за считанные минуты затонувший вместе с шестью сотнями моряков…

Так начиналась русско-японская война — странное сочетание героизма и позора, через год бесславно закончившаяся катастрофами Мукдена и Цусимы.

Так начинался кровавый и безумный XX век — в столкновении с неуместным великодушием, сонливостью и неадекватностью века XIX-го.

Валентин Антонов, март 2006 года

В следующей нашей статье на эту тему рассказывается непосредственно об истории создания знаменитой песни о «Варяге».