[…] Ну, хорошо: «5-е издание» появилось где-то во время войны, после августа 1914 года и до 1916 года (помните библиотечный штамп?). Замечательно. А вот в какие примерно годы харьковская фирма «Н. Маречек» штамповала свои ноты с диезом?..

Ответ на этот вопрос мы найдём вовсе не в Харькове, а в Санкт-Петербурге. Именно там объявилось издание «переложения Кроупа с диезом», которое совершенно идентично (включая все прочие их музыкальные погрешности) харьковским изданиям фирмы «Н. Маречек», но которое, однако, ни на какого такого Кроупа не ссылается.

И вот это-то издание мы с вами сможем датировать.

3. Листаем старые ноты: «Кроуп» — это А. Ф.?!.

Среди прочих дореволюционных изданий «Тоски по Родине» имеется одно очень странное. От остальных оно отличается, если можно так выразиться, своей повышенной скромностью: на его титульном листе вообще нет фамилий авторов или аранжировщиков, а внутри, непосредственно перед нотами, там имеется лишь скромная пометка: «Арр. А. Ф.». Взгляните на картинки. Титул и последняя страница нотного текста этой самой «аранжировки А. Ф.»:

Изданы эти ноты были в Петербурге, у А. Иогансена, — неизвестно в каком году. Ну, ноты как ноты, мало ли подобных нот у «Тоски по Родине»…

Так-то так… если бы не одно странное и очень трудно объяснимое обстоятельство: нотный текст петербургского «издания А. Ф.» полностью, на 100 %, совпадает с нотами «переложения Кроупа» — теми самыми, которые издавались в Харькове фирмой «Н. Маречек».

Совпадает абсолютно, причём даже с повторением всех музыкальных описок харьковских изданий. Например, в 39 такте «переложения Кроупа» пропущен один диез, который, по всем правилам музыкальной грамоты, быть там обязан. Взгляните, к примеру, на фрагмент харьковских нот «31-ой тысячи»:

.gif) В крайнем справа такте стоит «фа» вместо правильного (как в крайнем слева такте) «фа-диез» —

В крайнем справа такте стоит «фа» вместо правильного (как в крайнем слева такте) «фа-диез» —

это описка, характерная для всех харьковских изданий «переложения Кроупа»

Повторяю ещё раз: петербургская «аранжировка А. Ф.» — это, на самом-то деле, харьковское «переложение Кроупа». Более того, нотный текст «издания А. Ф.» не только полностью совпадает с «переложением Кроупа», но механически повторяет даже и все ошибки харьковских изданий.

Вот соотвествующий фрагмент «издания А. Ф.», сравните с предыдущей картинкой:

.gif) В том экземпляре «издания А. Ф.», которое хранится в РГБ, ошибка в 39-м такте

В том экземпляре «издания А. Ф.», которое хранится в РГБ, ошибка в 39-м такте

исправлена неизвестным читателем вручную

Хорошо. Но ведь, как мы с вами уже знаем, харьковские издания сами чуточку различаются: там, в пятом с конца всего произведения такте, вначале был диез, который при последующих переизданиях, при одном и том же номере нотной доски «Н. 110 М.», выпал — и эта ошибка протянулась аж до 1916 года. Поэтому возникает законный вопрос: а с каким из харьковских вариантов — с ранним или с поздним — полностью, на все 100%, совпадает «издание А. Ф.»?..

Ответ: с ранним. Другими словами, петербургское «издание А. Ф.» идентично харьковским «29-ой тысяче» и «31-ой тысяче». Взгляните на концовку «издания А. Ф.» и сравните это с концовкой «31-ой тысячи», которую мы уже видели в первой части статьи:

.gif) Последние такты «издания А. Ф.»: диез на месте. Сравните с тем же фрагментом из «31-ой тысячи»

Последние такты «издания А. Ф.»: диез на месте. Сравните с тем же фрагментом из «31-ой тысячи»

Итак, мы имеем важную зацепку: полное совпадение нотных текстов «аранжировки А. Ф.» и многочисленных харьковских переизданий «переложения Кроупа с диезом» даёт надежду на то, что её датировка косвенным образом позволила бы определить, в какие приблизительно годы фирма «Н. Маречек» выпускала всё новые и новые свои «тысячи» с нотами марша «Тоска по родине» в переложении Кроупа.

Понятное дело, что номер нотной доски («М. 665 М.») у «издания А. Ф.» отличается от номера доски в изданиях фирмы «Н. Маречек». Но даже и литерное сопровождение этого номера выглядит, на первый взгляд, непонятно: у Иогансена стояло бы не «М. 665 М.», а «Т. A. 665 I.».

Что такое «М. М.»?.. Ещё раз, повнимательней, посмотрите на титульный лист «издания А. Ф.»:

.gif) Информация об издателе на титульном листе «аранжировки А. Ф.»

Информация об издателе на титульном листе «аранжировки А. Ф.»

И я тоже посмотрел, и мне подумалось: быть может, «М. М.» означает «Музыкальный Мiръ»? Нотно-музыкальный магазин с названием «Музыкальный Мир», издававший в Петербурге ноты и находившийся «под крылышком» крупной фирмы А. Иогансена?..

Что ж, давайте проверим это предположение. Ведь в РГБ хранится немало нотных изданий, выпущенных непосредственно «Музыкальным Миром», среди них попадаются и датированые.

Вот, пожалуйста: романс «Я вас люблю» на музыку Ф. Данкмана (да-да, того самого, «нашего», Ф. Данкмана!). Издатель — «Музыкальный Мир»: Петербург, Морская, 21. Нотная доска 617 (что достаточно близко к нашему номеру 665). На библиотечной карточке указана и датировка: ценз. 1904. Да, это то, что надо.

Откроем ноты романса «Я вас люблю» и взглянем, прежде всего, что написано на первой странице нотного текста, внизу. Вот что там написано:

.gif) Номер нотной доски романса «Я вас люблю»

Номер нотной доски романса «Я вас люблю»

Мы угадали: литерное сопровождение «М. М.» было у «Музыкального Мира». Постойте… И тут тоже А. Ф.?.. А как было написано на первой странице нотного текста «Тоски по Родине» в «издании А. Ф.»? А вот как там было:

.gif) Номер нотной доски «издания А. Ф.»

Номер нотной доски «издания А. Ф.»

Вдобавок ко всему и оба названия («Тоска по Родине» и «Я вас люблю» — какое прекрасное название!) напечатаны совершенно одинаковым шрифтом, своеобразным и легко узнаваемым. Совершенно ясно, что эти издания были выпущены «Музыкальным Миром» примерно в одно и то же время — о том же самом говорят и близкие номера их нотных досок, 617 и 665. А когда? Ответ мы находим в самом конце последней страницы с нотами романса «Я вас люблю»:

.gif) Романс «Я вас люблю»: дозволено цензурой в июне 1904 года

Романс «Я вас люблю»: дозволено цензурой в июне 1904 года

Другими словами, наше «издание А. Ф.», номер нотной доски 665, следует датировать приблизительно 1904 годом (ну, или началом 1905 года) — никаких сомнений в этом нет.

(Говоря в скобках: одновременно можно, по-видимому, датировать примерно 1904 годом и ещё одно издание «Тоски по Родине» у А. Иогансена — то, на котором написано «Слова и аранжировка М. Штейнберга» (нотная доска «Т. А. 3811 I.»). Почему? Потому что титульный лист издания с «аранжировкой Штейнберга» (вы видите его на картинке справа) практически полностью повторяет титульный лист «издания А. Ф.» (а он был показан выше). Потому что совпадают и другие мелкие детали оформления и адреса. Потому что тут и там — совершенно идентичная реклама под названием «Новые вальсы любимых пианистов», где приведены первые такты двенадцати вальсов с указанием цены.

(Говоря в скобках: одновременно можно, по-видимому, датировать примерно 1904 годом и ещё одно издание «Тоски по Родине» у А. Иогансена — то, на котором написано «Слова и аранжировка М. Штейнберга» (нотная доска «Т. А. 3811 I.»). Почему? Потому что титульный лист издания с «аранжировкой Штейнберга» (вы видите его на картинке справа) практически полностью повторяет титульный лист «издания А. Ф.» (а он был показан выше). Потому что совпадают и другие мелкие детали оформления и адреса. Потому что тут и там — совершенно идентичная реклама под названием «Новые вальсы любимых пианистов», где приведены первые такты двенадцати вальсов с указанием цены.

Кроме того, сотрудникам отдела формирования музыкального фонда НБУВ удалось датировать и ещё одно издание марша «Тоска по Родине» — в аранжировке С. Вернера (издательство «Г. Ииндржишек» в Киеве, нотная доска «Г. 114. І.»: приблизительно 1903 или 1904 год).

… Когда я впервые, такт за тактом сравнивая оба нотных текста и с каждым новым тактом всё более понимая, что расхождений между ними не будет вообще, обнаружил идентичность «аранжировки Кроупа» и «аранжировки А. Ф.», то первой моей мыслью было — вот! поймал-таки я этого неуловимого Кроупа! человек, скрывший своё имя за псевдонимом «Кроуп», подставился и приоткрыл свою тайну: его инициалы — «А. Ф.». Казалось, остаётся сделать совсем немногое: поискать среди более или менее известных музыкантов — точнее, среди военных капельмейстеров — человека с такими инициалами.

Собственно говоря, некоторое время я этим и занимался…

Это был ложный след. Лариса Ивченко, заведующая отделом формирования музыкального фонда НБУВ, очень опытный библиограф и музыковед, сразу же заметила на титульном листе «издания А. Ф.» фамилию, на которую я не обратил сперва никакого внимания:

1.gif) А. Фейтельсон на титульном листе «аранжировки А. Ф.»

А. Фейтельсон на титульном листе «аранжировки А. Ф.»

Да… Лариса Ивченко права: А. Ф. — это вовсе не композитор, а издатель. Кстати говоря, «Музыкальный мир», помимо литерного сопровождения своих нотных досок «М. М.», широко использовал, и как раз в 1904 и в 1905 годах, именно инициалы «А. Ф.».

Вот что о нашем таинственном «А. Ф.» написано в книге М. Н. Барышникова «Деловой мир Петербурга: исторический справочник» (Москва, Логос, 2000 год):

Фейтельсон Артур Фридрих (1867—?). Торговец, занимался коммерческой деятельностью с 1895, с 1898 купец 2-й гильдии. Проживал в Зимином пер. 4, с женой Марией Иозефой. Содержал магазин оптических приборов на Невском пр., 67, и магазин нот на Морской ул., 21.

Накануне Первой мировой войны дело продолжил наследник, Людвиг Фейтельсон, открывший магазин нот в доме жительства на Невском пр., 114.

Романтики, увы, у нас не получилось: купец 2-й гильдии Артур Фейтельсон, содержавший, помимо нотного, ещё и магазин оптических приборов, едва ли мог быть автором «переложения Кроупа» — впрочем, как и «аранжировки А. Ф.». Но тогда кто же этот неуловимый Кроуп?.. И почему купец Артур Фейтельсон скромно поставил свои инициалы вместо фамилии Кроупа?..

4. Чешская «мафия»:

Ф. Е. (Ч.) Кроуп — это Ф. Я. Кроупа?..

А почему мы вообще крутимся с этим Кроупом или как его там?.. Раз он ни в одном нотном издании не был позиционирован в качестве автора марша?.. А потому мы крутимся с этим Кроупом (или как его там), что — и это совершенно очевидно — именно переложение Кроупа являлось в начале XX века словно бы «каноническим»: его многочисленными переизданиями были завалены, вероятно, прилавки всех нотных магазинов, а солидные фирмы звукозаписи, не моргнув глазом, писали на грампластинках с записями «Тоски по Родине» и в каталогах: «марш Кроупа». Даже и теперь ещё многие считают автором марша «Тоска по Родине» именно Кроупа.

И ведь вот что ещё интересно: переложение Кроупа, при всей своей несомненной распространённости, издавалось исключительно в Харькове и исключительно нотопечатной фирмой «Н. Маречек» (впоследствии всё хозяйство этой фирмы перешло к Е. В. Горбунову со товарищи, но это ничего не меняет по сути). Правда, есть ещё одно странное «издание А. Ф.» в Петербурге, у Артура Фейтельсона… но обо всём этом мы ещё поговорим чуть ниже.

Нет, фирма «Н. Маречек» явно имела на переложение Кроупа какие-то эксклюзивные права… Собственно говоря, а кто он такой, этот Н. Маречек?.. И что это за странная у него фамилия — не русская, не немецкая, не французская, да и не польская тоже…

Это чешская фамилия. Это типично чешская фамилия. Mareček. Между прочим, в России на рубеже веков работало немало музыкантов-иностранцев, и чехов в том числе, приехавших в страну в поисках лучшей доли. Да ведь даже и мы с вами уже встречали в этой статье чешские фамилии! Например, кто такой Ф. Шоллар, капельмейстер лейб-гвардии Семёновского полка? Это чех, и его фамилия — Šollar. А кто такой Г. Ииндржишек, издавший в Киеве, в 1903 или 1904 году, «аранжировку С. Вернера»? Это чех по фамилии Jindříšek, знаменитый киевский нотоиздатель, владелец фабрики музыкальных инструментов, основатель и владелец первой на Украине фабрики грампластинок (грампластинку «Экстрафон» помните?). Он тоже чех, и после революции в России Г. Ииндржишек вернулся на родину, в Чехию. Ну вот ещё, пожалуйста: Войцех Главач (оркестр Гвардейского экипажа), Франтишек Лоос (11-й Восточно-Сибирский стрелковый полк), Вацлав Червенка (46-й пехотный Днепровский полк), Алоиз Моравек (60-й пехотный Замосцкий полк), Эмиль Углир (26-й драгунский Бугский полк), и так далее.

Вполне естественно, что чехи, ставшие в России людьми состоятельными, переманивали к себе своих соотечественников. Например, набрав в поисковой строке фамилию Jindříšek, я тут же наткнулся на информацию о том, что Г. Ииндржишек пригласил в Киев своих земляков-музыкантов, звали которых — Франтишек Шпидлен и Петр Схованек.

Музыканты победнее часто заполняли вакансии капельмейстеров в полках русской армии. По оценке Василия Щепакина, харьковского искусствоведа, который чешским музыкантам в России (точнее, на территории нынешней Украины — включая и те её части, которые тогда входили в состав Австро-Венгрии) посвятил в 2001 году свою кандидатскую диссертацию, «в Российской империи в начале 20-го века каждый седьмой—восьмой военный капельмейстер был именно чехом, а на Украине (и в российской, и в австро-венгерской её частях) — по-видимому, и того больше».

А вот что написано в статье Г. Гринёва «Ещё о русских военных оркестрах и маршах», опубликованной в ходе дискуссии на страницах белоэмигрантского военно-исторического журнала «Военная Быль» (1963 год, том 58, с. 44):

… Вспоминается фамилия Ружек, капельмейстера л. гв. Конного полка, получившего со своими трубачами всероссийскую известность своими граммофонными пластинками, затем фамилия Плацатка, капельмейстера л. гв. Конной Артиллерии, впоследствии, уже в начале гражданской войны, поставившего на солидную основу хор трубачей л. гв. Казачьего полка. Приходит в голову, что многие из наших старых капельмейстеров были чехи по происхождению и, даже годы спустя, в Югославии капельмейстер Королевской гвардии носил скромную фамилию Покорный…

Планомерной, целенаправленной «поставкой» чешских музыкантов в Россию занимался, например, Отакар Червены, глава филиала чешской фабрики духовых инструментов в Киеве:

… Фирма Червеных не только поставляла инструменты, но и рекомендовала в Россию дирижёров военных оркестров. В «Календаре „Чехослована“» на 1911 год в большом списке чешских музыкантов и преподавателей музыки России приведено 117 фамилий капельмейстеров военных оркестров с указанием названий полков или других воинских частей, в которых они служили в 1910 году…

Короче говоря, обратимся к библиобиографическому словарю «Чеськi музиканти в Українi», составленному Василием Щепакиным на основе изучения множества разнообразных архивных документов, включая чешские источники, и изданному в 2005 году в Харькове на украинском языке (пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Василия Щепакина за помощь в подготовке этой статьи). Среди сотен упомянутых там фамилий мы находим и фамилию Маречек:

Маречек (Mareček) Франц (Франтишек) (Виктор) Войтехович (? — февраль 1899, Харков), капельмейстер 121 Пензенского пехотного полка (1870-е гг. — 1899), который дислоцировался в Харькове. Постоянно выступал во главе полкового оркестра в летних концертах в городских парках. На протяжении почти трёх десятилетий принимал активное участие в музыкальной жизни города. Во время городских праздненств и в благотворительных концертах руководил сводным военным оркестром, в состав которого входило до 150 музыкантов. Собственник музыкального магазина и нотной типографии в Харькове. Создал (вероятно по собственной инициативе) большой военный струнный бальный оркестр, с которым неизменно принимал участие в различных праздничных мероприятиях и музыкальных вечерах в городском Войсковом клубе. После смерти Маречека этот оркестр прекратил своё существование.

Источники. Часть неофициальная // ХГВ. — 1876. — 5 сент.; Хроника // ХГВ. — 1889. — 28 апр.; Объявления // ЮК. — 1896. — 1 февр.; Частные объявления // ХГВ. — 1899. — 25 февр.; Театр и музыка // ХГВ. — 1903. — 22 дек.; Харьковский календарь: Ежегодные издания. — Х., 1869—1917; Postler M. Soupis významnějšich českých hudebniků, kteří žili a působili v Rusku // Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturnich stuků / 1. — Praha, 1965.

Разумеется, Франтишек Маречек был человеком, по использованной нами терминологии, состоятельным. Кого именно из земляков пригласил он (за тридцать-то лет службы!) в Харьков, мы не знаем. Но зато мы кое-что знаем о его харьковских родственниках:

Маречек (Mareček) Владимир Дмитриевич (07.07.1876, Харьков — ?), музыкант и композитор… Маречек (Mareček) Евгения Михайловна, ученица музыкального училища Харьковского отделения Императорского Российского музыкального общества по классу пения (1899/1900)… Маречек (Mareček) Л. — преподаватель музыки в Харькове… Маречек (Mareček) Протопоп Викторович, сын В. Ф. Маречека, настройщик фортепиано в Харькове, содержатель музыкальной мастерской, известный в городе музыкальный мастер… Маречек-Розенштейн Вера Викторовна, (конец ХІХ ст., Харьков — осень 1941, Дробицкий яр под Харьковом), вероятно дочь В. Ф. Маречека, преподаватель фортепианной игры на Харьковских Государственных Высших Музыкально-драматических курсах (1920-е гг.). Расстреляна фашистами осенью 1941 г.

А вот и то, что мы с вами ищем:

Маречек (Mareček) Надежда В., жена Ф. В. Маречека, собственница нотной типографии и музыкального магазина, организатор концертов гастролей в Харькове, член-посетитель Харьковского отделения Императорского Российского музыкального общества в 1900-х гг. В разные годы дарила музыкальному училищу портрет М. Глинки и ноты. Не исключено её украинское или русское происхождение.

Итак, «Н. Маречек» в названии нотоиздательской фирмы — это вовсе не мужчина. Это Надежда Маречек, вдова многолетнего капельмейстера 121 пехотного Пензенского полка, которая после его смерти, очевидно, унаследовала дело своего покойного мужа. Франтишек Маречек скончался в феврале 1899 года, так что все нотные издания фирмы «Н. Маречек» выпускались, по-видимому, не ранее второй половины 1899 года или даже 1900 года.

Так, хорошо. А что же Кроуп?.. Есть у Василия Щепакина фамилия «Кроуп»?..

Нет у Василия Щепакина фамилии «Кроуп». Нет и быть не может. Потому что, несмотря на её явно чешское происхождение, фамилии «Кроуп» у чехов попросту нет. И слова такого нет в чешском языке. Зато есть у чехов чуточку иное слово — kroupa — и чуточку иная фамилия, чрезвычайно распространённая чешская фамилия — Кроупа. Убедитесь в этом сами, набрав в поисковой строке фамилию «Кроупа».

Да, но ведь на нотных изданиях Надежды Маречек написано вовсе не «Кроупа», а «Кроуп»?..

Нет. На всех нотных изданиях марша «Тоска по Родине», изданных фирмой «Н. Маречек», написано одно и то же. А именно, на обложках всех тех изданий написано вот что:

.jpg) Надпись на титульном листе: «Переложенiе Ф. Е. Кроупа»

Надпись на титульном листе: «Переложенiе Ф. Е. Кроупа»

А внутри, непосредственно перед нотным текстом, мы всюду читаем вот что:

.gif) Надпись перед нотами: «Арр. Ф. Ч. Кроупа»

Надпись перед нотами: «Арр. Ф. Ч. Кроупа»

Сразу обращаем внимание на различие во втором инициале, которое годами кочевало от переиздания к переизданию и было унаследовано даже Е. В. Горбуновым со товарищи: так как же всё-таки назывался его папа — на «Е» или на «Ч»?..

Ответ на этот вопрос таков: не следует верить ни «Е», ни «Ч», ни какой-либо другой букве. У чехов попросту нет отчеств. Приехавшим в Россию чехам отчества, да и имена тоже, давали зачастую по фонетической близости чешских и русских имён или даже, как говорится, «с потолка». Да вот хотя бы и старший Маречек, который в Чехии был Франтишком, а в России превратился во Франца и даже в Виктора, так что его сын уже уверенно был «Викторовичем». Или, скажем, киевский музыкальный бизнесмен Ииндржишек (Jindříšek): в Чехии он был просто Jindřich (Йиндржих, хотя и это всё равно неточное произношение его чешского имени), а России превратился в Генриха Игнатьевича. Мы уже убедились, сколь мало заботил второй инициал («Е» или «Ч») нотоиздателей — не станем и мы принимать его слишком уж близко к сердцу…

Нас интересует теперь гораздо более серьёзный вопрос: «переложение Кроупа», «аранж. Кроупа» — фамилия перелагателя-аранжировщика здесь стоит в каком падеже?.. Если в родительном, то это, действительно, «Кроуп», а вот если в именительном, то… то это «Кроупа»!

А что — разве эта фамилия может здесь быть и в именительном падеже?.. Вполне может!

Взгляните на фрагмент титульного листа упомянутого выше «издания Данкмана»:

Фрагмент титульного листа «издания Данкмана» — именительный падеж

Фрагмент титульного листа «издания Данкмана» — именительный падеж

Это — явно именительный падеж. А вот что написано на титульном листе киевского «издания Вернера», о котором мы тоже упоминали:

Фрагмент титульного листа «издания Вернера» — именительный падеж

Фрагмент титульного листа «издания Вернера» — именительный падеж

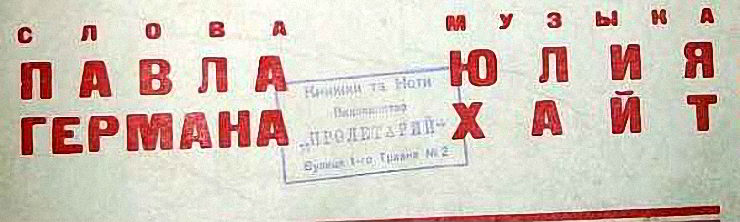

Именительный падеж, особенно для фамилий, звучащих «по-иностранному», применялся ещё долго после начала прошлого века. Вспомним, например, памятный нашим читателям авиамарш «Всё выше». Вот фрагмент титульного листа издания 1926 года:

Фрагмент титульного листа авиамарша «Всё выше», издание 1926 года — именительный падеж

Фрагмент титульного листа авиамарша «Всё выше», издание 1926 года — именительный падеж

Смотрите, что тут творится: фамилия «Герман» для русского уха звучит более привычно, чем фамилия «Хайт», и поэтому в первом случае применяется родительный падеж, а во втором — именительный (интересно сочетание «Юлия Хайт»: имя тут склоняется, а фамилия — нет).

А уходя ещё дальше и во времени и от музыки: «Слово для доклада предоставляется товарищу Берия!». В самом деле, ну не Берии же слово предоставляется… Что он — женщина, что ли…

Ну не Кроупы же, в самом деле, то переложение! Сочетание «переложение Ф. Кроупы» звучит для русского уха весьма непривычно, если этот самый Кроупа — мужчина…

Короче говоря, предположение о том, что на самом-то деле Надежда Маречек имела в виду не мифического «Ф. Кроупа», а некоего Ф. Кроупу, знакомого ей человека с очень обычной чешской фамилией, — такое предположение имеет, как минимум, смысл. И вполне понятно также, откуда возник тот самый «Ф. Кроуп»: именительный падеж чешской фамилии Кроупа (в сочетании «переложение Кроупа») всегда будет воприниматься по-русски как родительный падеж от фамилии «Кроуп» — при условии, конечно, что о человеке с этой самой фамилией «Кроуп» ты не знаешь ровным счётом ничего. А никто и не знал о нём ничего, кроме надписей на нотах Надежды Маречек.

Если эти рассуждения верны, то описываемому забавному заблуждению уже исполнилось или скоро исполнится ровно сто лет…

Ну, хорошо. А есть ли у Василия Щепакина какие-нибудь сведения хотя бы об этом человеке — по фамилии Ф. Кроупа? Да, такие сведения у него есть. Музыкант Ф. Кроупа существовал и, более того, он являлся военным капельмейстером в том же самом Харькове, где располагалась и фирма Надежды Маречек:

Кроупа (Kroupa) Франц Яковлевич, коллежский регистратор, ул. Царицынская, 35, капельмейстер 201 Лебединского батальона в Харькове (1910-е гг.).

Источники. Харьковский календарь: Ежегодные издания. — Х., 1869—1917; Schánilec J. Za slávou. — Praha, 1961.

Три замечания. Первое: по причинам, изложенным выше, отчество Яковлевич не должно производить на нас особенно сильного впечатления: в Чехии нет ни отчеств вообще, ни даже самого имени Яков, в частности. Поэтому в России Франтишка Кроупу могли именовать хоть Яковлевич, хоть Егорович, хоть как.

Далее, второе замечание. Коллежский регистратор — это не военный, а гражданский чин (соответствовал прапорщику). Как правило, военные капельмейстеры в России имели не военные, а именно что гражданские чины, и являлись они, капельмейстеры, в массе своей, не военными людьми, а служили по вольному найму. Вот, например, что мы читаем в журнале «Разведчик» за 1894 год (190, с. 480 — взгляните на фотокопию этой статьи):

За исключением некоторых гвардейских полков (весьма немногих), всюду капельмейстеры служат «по вольному найму». Обыкновенно командир части, при которой имеется хор музыки, заключает с желающим занять место капельмейстера домашнее (редко нотариальное) условие на один год. По истечение этого срока, условие это возобновляется ещё на год и т. д.

Если вам не нравится 1894 год, то прочитайте, что написано о капельмейстерах в томе XII «Военной энциклопедии» Сытина, вышедшем в 1913 году (статья «Капельмейстер», с. 358):

В войсках К. положены по штатам 1910 г. (св. шт. в.-сухоп. вед-ва, кн. II) только в гвардии, a в арм. частях они служат по вольн. найму, причём на содержание их допускается расход из хозяйств. сумм (в г. не свыше 1 т. p.). К. присвоена особ. форма. В отношении наград штатн. К. подчиняются общ. правилам для гражд. чин-ков воен. вед-ва.

И третье замечание. Когда я впервые прочитал в словаре Василия Щепакина приведённую выше запись об Ф. Кроупе, то подумал, имея в виду марш «Тоска по Родине»: а уж не слишком ли поздно Ф. Кроупа появился в Харькове в качестве военного капельмейстера?.. Всё-таки 1910-е годы… не слишком ли это поздно?..

Не поздно, потому что в 1910-е годы 201-го Лебединского батальона уже не существовало в природе. «Харьковский календарь», на который ссылается Василий Щепакин, готовился к печати в 1909 году и отражал сведения, относившиеся к периоду до 1910 года. Вот какие трансформации испытывал на своём веку 201-й Лебединский батальон (Звегинцов В. В., «Хронология русской армии 1700—1917 гг.». Париж, 1962. Ч. 2—3, с. 84):

201-й Лебединский резервный батальон — с 26 мая 1899 года до 26 декабря 1903 года.

201-й пехотный резервный Лебединский полк — с 26 декабря 1903 года до 6 октября 1904 года.

201-й пехотный Лебединский полк — с 6 октября 1904 года до 29 апреля 1906 года.

201-й пехотный резервный Лебединский полк — с 29 апреля 1906 года.

В 1908 году полк был преобразован в 201-й Лебединский резервный батальон.

Наконец, 20 февраля 1910 года 201-й Лебединский резервный батальон был расформирован.

Другими словами, то обстоятельство, что, согласно «Харьковскому календарю» 1910 года, Кроупа был капельмейстером 201-го Лебединского батальона, расквартированного в Харькове, вовсе не означает, что он стал капельмейстером этого батальона в 1910 году: Ф. Кроупа вполне мог быть в 201-ом батальоне/полку задолго до 1910 года, а уж быть-то в Харькове — и подавно.

Добавление к публикации

Неожиданное подтверждение нашей гипотезы о том, что «Кроуп» — это на самом-то деле «Кроупа», обнаружилось в библиотеке Конгресса США. Там хранятся списки тех печатных изданий (в том числе и с нотными текстами), права на воспроизведение которых (на территории США) в то или иное время были защищены копирайтом.

И вот в сборнике «Catalogue of Copyright Entries» за первое полугодие 1915 года, на с. 609 в самом верху слева, мы видим следующую запись:

«… музыка В. Кроупы …»

«… музыка В. Кроупы …»

Как следует из этой записи, в мае 1915 года в США были официально защищены права на нотное издание марша «Тоска по Родине», выпущенное на польском языке и рассчитанное, очевидно, на многочисленных польских эмигрантов. А в польском языке, в отличие от русского, фамилии «женского» типа (Кроупа, Печка, Билица и т. п.) являются делом совершенно обычным и склоняются без какого-либо внутреннего напряжения. По-польски здесь написано вот что:

Tęsknota za ojczyzną ; marsz, słowa A. Jaxa, muzyka W. Kroupy, opracował Fr. Przybylski.

«Тоска по Родине; марш, слова А. Якса, музыка В. Кроупы, обработал Фр. Пшибыльски». Никаких разночтений и сомнений польский язык здесь не допускает: фамилия однозначно приведена тут в родительном падеже.

Учитывая всё то, о чём мы уже говорили ранее, можно считать практически доказанным, что автором «харьковских» переложений марша «Тоска по Родине» является «коллежский регистратор Кроупа (Kroupa) Франц Яковлевич, капельмейстер 201 Лебединского батальона»…

Оставляя пока в стороне вопрос о происхождении первоначальной мелодии марша «Тоска по Родине», можно слегка дать волю фантазии и представить себе следующую ситуацию. Франтишек Кроупа, чех по происхождению, был хорошо знаком с семейством Маречковых, давно и прочно обосновавшемся в Харькове.

В начале 1900-х годов, когда Надежда Маречек была уже вдовой и унаследовала от своего покойного мужа, бессменного капельмейстера 121-го пехотного Пензенского полка, и музыкальный магазин, и нотную типографию, Франтишек Кроупа (быть может, как предположил Василий Щепакин, не без помощи молодого композитора Владимира Маречека, родственные отношения которого с семейством Маречковых хотя и неясны, но несомненны) переложил мелодию для фортепьяно, и Надежда принялась одно за другим штамповать у себя на фирме (за свой счёт, заметьте, — «собственность издателя»!) всё новые и новые переиздания марша в «переложении Кроупа». Массированная пиар-акция принесла свои плоды, и очень скоро имя Кроупы, о котором до того времени вообще никто ничего не знал, многими стало восприниматься чуть ли не как имя автора марша.

К тому же, переложение Кроупы стало активно распространяться и на грампластинках — возможно, не без некоторого содействия со стороны Генриха Ииндржишка (Йиндржиха Йиндржишка), тоже чеха, обосновавшегося в Киеве и владевшего первой на Украине фабрикой грампластинок.

Не всё же копаться в документах — фантазировать так фантазировать! Примерно в 1904 году кто-то из семейства Маречковых (или даже сам Франтишек Кроупа), оказавшись в Петербурге, предложил тамошнему купцу 2-й гильдии Артуру Фейтельсону, владельцу недавно открывшегося магазина «Музыкальный Мир», издать «переложение Кроупа» и у себя.

Артуру Фейтельсону (да мало ли по каким причинам!) это предложение показалось соблазнительным, но, поскольку собственником переложения Кроупы формально была всё же харьковская фирма «Н. Маречек», то связывать нотный текст с именем Кроупы явно — было нельзя. Поэтому купец Фейтельсон скромно поставил перед нотами свои собственные инициалы: «Арр. А. Ф.». При этом он точно знал, что — по-видимому, в силу особых отношений Надежды Маречек с тем человеком, который предложил ему ноты аранжировки Кроупы — никаких юридических шагов с её стороны не последует и никаких неприятностей ждать ему не приходится.

Но это, конечно, всего лишь фантазии. Скорее всего, дело обстояло совсем иначе: именно возможность юридических коллизий вокруг авторских прав позволит нам достаточно уверенно датировать переложение Кроупы. Но к этому мы вернёмся чуть ниже, а пока давайте послушаем это самое переложение. Воспроизведено по нотному тексту издания «31-я тысяча» (с помощью программы MagicScore Maestro):

Фантазии, фантазии, фантазии… Так легко фантазировать, когда нет документов.

5. Год 1904-й

Впрочем, кое-какие документы у нас всё-таки есть. Мы их посмотрели и просто так, и на просвет. Мы их почитали, пощупали, разве что не понюхали… И получается у нас вот что. […]

Валентин Антонов, апрель-июнь 2011 года

Добавление к публикации

Значительно более позднее дополнение. Года через два после опубликования этой статьи мне написала Татьяна Соляник из Одессы — праправнучка Надежды Маречек. Благодаря её любезности мы имеем теперь возможность взглянуть на редкую семейную фотографию конца XIX века. Снимок сделан не позднее осени 1898 года — Франтишек Маречек был тогда ещё жив:

Капельмейстер Франтишек Маречек (он в мундире) сидит рядом со своей супругой Надеждой. По другую руку от отца семейства — их старший сын Владимир (Викторович, а не Дмитриевич; все дети чеха Франтишека Маречека писались в России именно с таким отчеством). Справа от Владимира мы видим Веру, младшую дочь Франтишека и Надежды. (Относительно неё в сведения Василия Щепакина тоже вкралась ошибка: Вера Викторовна Маречек, ставшая потом женой харьковского дирижёра Якова Розенштейна, вовсе не была расстреляна фашистами в 1941 году, а умерла спустя 10 лет в Харькове, на руках у своей сестры Анастасии, прабабушки Татьяны Соляник, — на снимке Анастасия Викторовна сидит справа в нижнем ряду.)

Ещё одна их сестра, Татьяна Викторовна (на снимке она рядом с Надеждой Маречек), а также их брат Пётр Викторович (в нижнем ряду, в центре) никакого отношения к музыке, по словам Татьяны Соляник, вообще не имели.

Наконец, младший сын Франтишека и Надежды… Протас Викторович Маречек (не Протопоп, а именно Протас) — на снимке он прислонился щекой к плечу своего брата Петра — был по профессии столяром-краснодеревщиком и, вероятно, неплохим, раз он занимался также изготовлением и реставрацией музыкальных инструментов. Василий Щепакин добавляет, что Протас был известен ещё и как настройщик фортепьяно. Из того, что мне рассказала о нём Татьяна Соляник, мне показались важными два обстоятельства: во-первых, Протас Маречек, не будучи сам профессиональным музыкантом, обладал, по всему, очень неплохим музыкальным слухом, и, во-вторых, во время русско-японской войны, начавшейся в 1904 году, Протас был в армии на Дальнем Востоке, в Маньчжурии. Почему это может оказаться столь важным — об этом поговорим в следующей главе. Она так и называется: «Год 1904-й»…