Продолжение статьи. Перейти к началу

[…] Нет, и юная купеческая дочь Александра Шихобалова, и её смерть, и последующая женитьба на её матери, «вдове Е. П. Шихобаловой», — всё это в жизни Ильи Шатрова, несомненно, было. Несомненно также, что здесь мы нечаянно прикоснулись к некоей тщательно охраняемой тайне — тайне и самого Шатрова, и богатейшего клана знаменитых самарских купцов Шихобаловых.

Купцы первой гильдии Шихобаловы имели звания потомственных почётных граждан, они были в Самаре очень заметными фигурами и много сделали для развития города. Кроме всего прочего, Шихобаловы являлись и крупнейшими землевладельцами. Цитирую один из источников:

Самарская губерния по масштабам купеческого землевладения занимала первое место в Европейской России. Удельный вес купцов среди землевладельцев имел тенденции к росту — 5% в 1905 г. и 41,7% в 1915 г. Крупнейшие земельные собственники купцы Шехобаловы в 1905 г. владели 161959 дес. земли, а через десять лет 169200 дес. Об Н. Шихобалове упоминает в автобиографии А. Н. Толстой: «Вся Самарская губерния отходила к земельному магнату Шихобалову, скупавшему все дворянские земли и бравшему с крестьян цены за годовую аренду, какие ему заблагорассуживалось». Крупными земельными собственниками были купцы Л. С. Аржанов, отец и сын Соколовы, которые к началу XX в. купили все земли Л. Н. Толстого в Бузулукском уезде Самарской губернии, в 1914 г. они были владельцами 16075 дес. земли.

Старейшиной разветвлённого рода Шихобаловых, принадлежавшего к самарской купеческой элите, был в начале XX века Антон Шихобалов, внук основоположника всей династии. Большую роль и в деловой, и в политической, и в культурной жизни Самары начала прошлого века играли братья Павел Иванович и Пётр Иванович Шихобаловы, внуки Емельяна Шихобалова, старшего брата упомянутого выше Антона Николаевича. Когда в 1908 году Антон Шихобалов скончался, именно Павел и Пётр «Ивановичи», представители пятого поколения купцов Шихобаловых, неформально стали во главе всего рода.

Как отыскать среди множества самарских Шихобаловых ту самую «вдову Е. П. Шихобалову», которая стала женой Ильи Шатрова?.. За какую ниточку ухватиться?..

Общим правилом и для Шихобаловых, и для других крупных купеческих «семей» были браки междинастические, что из чисто деловых соображений вполне понятно. Так что новое замужество Е. П. Шихобаловой должно было представляться в то время очевидным мезальянсом — за кого?.. за капельдинера?.. перекати-поле?.. за какого-то «елистратишку»?.. — и вызвало, вероятно, самый настоящий скандал, отголоски которого, несмотря на все усилия скандал замять, могли выйти тогда и за пределы «семьи», вызвав определённые пересуды и среди горожан.

Какие-то слухи ходят ведь в Самаре и до сих пор. Например, в рассказе об архитектурных достопримечательностях самарской улицы Венцека, бывшей Заводской, упоминается один из особняков семейства Шихобаловых и приводится такая любопытная подробность (источник):

Владельцы — младшие представители богатейшей в Самаре купеческой династии Шихобаловых, четыре брата. Видимо, по их вкусу и внесены в пластику фасада здания элементы барокко. Более Шихобаловы-младшие ничем не запомнились в истории города. Вот только вдова одного из них вышла впоследствии замуж за военного капельмейстера Шатрова — автора знаменитого вальса «На сопках Маньчжурии».

Попробуем «дёрнуть» за эту ниточку — четыре брата, младшие представители династии. Есть у Шихобаловых такие «четыре брата». О двух из них мы уже знаем — это Павел и Пётр «Ивановичи». О двух других можно прочитать, например, в 4-м томе «Историко-культурной энциклопедии Самарского края» («Персоналии Со — Я: дополнения А — Л». — Самара, Самар. Дом печати, 1995; с. 236):

Даты жизни трёх братьев хорошо известны.

Старший брат, Николай Иванович (род. в 1859 году), прожил неполные 39 лет и умер в 1898 году. Павел Иванович (род. в 1870 году), депутат Самарской городской думы и собиратель знаменитой коллекции картин, умер в 1929 году. Самый младший брат, Пётр Иванович (род. в 1872 году), тоже купец 1-й гильдии и почётный потомственный гражданин (и, кажется, белогвардейский офицер в Гражданскую), в бывшем его самарском особняке проживала в самом начале Великой Отечественной войны дочь Сталина Светлана — Пётр Иванович Шихобалов умер в 1932 году.

«Иван (1866 — ?), женат на Авдотье Павловне (1871 — ?)». Я не знаю, почему вместо года смерти Ивана Ивановича, старшего брата Павла и Петра, стоит знак вопроса… Да уж не его ли «вдова», Авдотья Павловна Шихобалова, стала потом женой автора «Маньчжурских сопок»? И не её ли дочерью была Шура Шихобалова, юная возлюбленная Ильи Шатрова, — Александра Ивановна Шихобалова?..

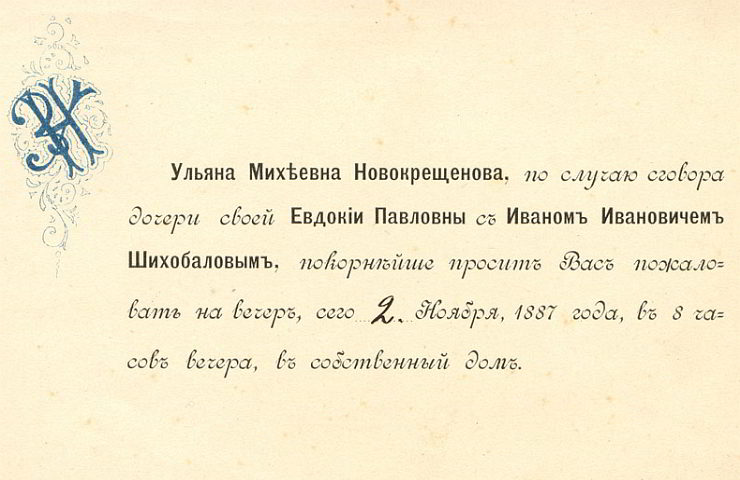

Так, но Авдотья Павловна — это вроде бы «А. П.», а не «Е. П. Шихобалова»?.. Нет. В фондах Самарского историко-краеведческого музея сохранился вот этот любопытный документ:

Авдотья — это всего лишь просторечная форма имени Евдокия, и женой Ивана Ивановича была не Авдотья, а именно Евдокия Павловна, «Е. П. Шихобалова». Помолвка будущих супругов состоялась в конце 1887 года — стало быть, их свадьба состоялась или в том же 1887 году, чуть позже, или в начале 1888 года. В 1888 году Ивану исполнилось 22 года, его молодой жене было тогда всего лишь 17 лет. Их дочь — как мы полагаем, это и была Александра Шихобалова — могла родиться примерно в 1889 году плюс-минус несколько месяцев.

Коли так, то в 1906 и в 1907 годах, когда Илья Алексеевич Шатров переехал в Самару и близко познакомился с Александрой Шихобаловой, той действительно было всего лишь 17 лет.

Из приведённой выше цитаты мы помним, что значительно позже, в конце 20-х годов, Илья Шатров повстречал в Самаре Тоню Кузнецову, «которая в прошлом была подругой Шуры Шихобаловой». Прошло ещё некоторое время, и затем «Илья Алексеевич и Антонина Михайловна решили расписаться и создали семью».

Вдова композитора намного пережила своего мужа. На могильном памятнике указан год её рождения — тоже 1889-й. Таким образом, в 1906 году «Тоне Кузнецовой», как и её несчастной подруге Шуре Шихобаловой, тоже было 17 лет.

Это и неудивительно: где могла найти себе подругу девушка в 17 лет, да ещё и из очень богатой купеческой семьи? Легче всего в таком возрасте дружат одноклассницы — то есть, ровесницы…

Помните «Календарь знаменательных и памятных дат»?.. «В 1907 г. И. А. Шатров женился на матери своей умершей любимой — вдове Е. П. Шихобаловой».

Помните «Календарь знаменательных и памятных дат»?.. «В 1907 г. И. А. Шатров женился на матери своей умершей любимой — вдове Е. П. Шихобаловой».

В 1907 году Илье Шатрову исполнилось 28 лет, а Евдокии Шихобаловой, той самой «матери» и «вдове», было тогда всего-навсего 36 лет…

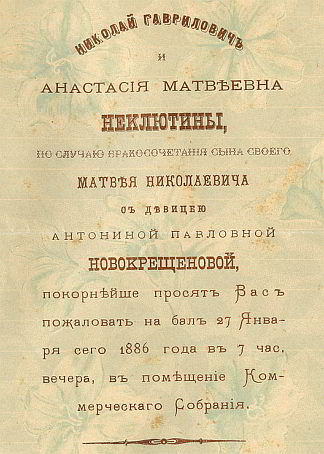

Надо сказать, что словно бы какой-то злой рок тяготел над девушками из самарской купеческой семьи Новокрещеновых. Двумя годами раньше Евдокии (и примерно в том же самом возрасте) замуж вышла её немного более старшая сестра Антонина. Её избранником стал 21-летний купеческий сын Матвей Неклютин — троюродный брат Ивана Шихобалова, будущего мужа Евдокии. Спустя всего 10 лет, в 1896 году, Антонина Неклютина стала вдовой, и было ей тогда всего-то лет 27. Безвременная кончина Матвея Неклютина настолько сильно подействовала на его отца, знаменитого и очень успешного самарского «мэра» Н. Г. Неклютина, что тот даже подал в отставку со своего поста — к великому огорчению всех горожан.

(Во избежание возможных недоразумений: по-видимому, следует подчеркнуть, что проведённое нами отождествление «вдовы Е. П. Шихобаловой» с реально существовавшей Евдокией Павловной Шихобаловой не является чем-то совершенно бесспорным, хотя и представляется чрезвычайно правдоподобным. Мы всего лишь вычислили, но не доказали. Для доказательства нужны прямые документы: метрики, свидетельства, записи в церковных книгах, газетные вырезки, воспоминания современников и так далее. Всё это, скорее всего, можно обнаружить в самарских архивах. Быть может, местные краеведы смогут найти время и на эту работу).

Выше уже говорилось о том, что идиллическая история романтической любви, возникшей у капельмейстера Шатрова к юной купеческой дочери Александре Шихобаловой, с написаниями вальсов и прочее, несовместима с 1907 годом как датой женитьбы Ильи Шатрова на «матери своей умершей любимой, вдове Е. П. Шихобаловой» (кем бы она ни была). Либо — либо. Либо женитьба капельмейстера всё же состоялась именно в 1907 году, но никакой романтической любви к Шуре Шихобаловой не было — на эту любовь просто не остаётся времени. Либо эта любовь была, но тогда женитьба И. А. Шатрова на Е. П. Шихобаловой состоялась гораздо, гораздо позже 1907 года — думаю, не ранее 1910 года, который «выдался для Ильи Алексеевича Шатрова тяжёлым, полным драматических событий», или даже несколько позже…

На «кнаубовских» изданиях «Маньчжурских сопок» имеется пометка: «Op. 3». Это означает, что сам Илья Шатров считал этот вальс уже своим третьим по счёту сочинением. Рекламным объявлениям об издании вальса «Дачные грёзы» сопутствует пометка «Op. 5» — то есть, пятое по счёту сочинение. Об «опусах» номер 1, 2 и 4 нам ничего не известно: вероятно, композитор приписывал эти номера каким-то первоначальным наброскам двух своих вальсов…

Несмотря на то, что музыкальная тема вальса «Дачные грёзы», как нас сегодня уверяют, «была навеяна любовным увлечением автора семнадцатилетней Александрой Шихобаловой», какой-то особой жизнерадостностью это произведение не отличается:

Чуть-чуть повеселее, чем совсем уж «похоронный» настрой вальса «На сопках Маньчжурии», но в целом… не слишком ведь весело, правда?..

Нет, 1907 год возник в биографии Ильи Шатрова всё же не случайно! Что-то там произошло в том году, что было напрямую связано с Е. П. Шихобаловой. Что-то такое, что потом можно было интерпретировать как то, что он «женился на вдове». Что это было — я не знаю. Начало их близких отношений?.. Смерть её мужа?.. Не знаю. Если же говорить об Иване Ивановиче Шихобалове, то в 1906 году, во всяком случае, он был ещё жив: И. И. Шихобалов упоминается в «Адрес-календаре Самарской губернии» на 1907 год (на с. 80) в качестве владельца дачного участка в городской черте Самары (разрешение на печать этого справочника было получено в апреле 1907 года). В аналогичных справочниках на последующие годы (вплоть до 1916 года, исключая 1912 и 1913 годы) имя И. И. Шихобалова лично мне обнаружить не удалось…

«Когда кончилось лето»

Если помните, именно так — «Когда кончилось лето» — переводится название вальса «Kun kesä on mennyt», который столь блистательно исполнил в 1938 году финский аккордеонист Вильо Вестеринен. Теперь мы уже понимаем, что под этим названием скрывался вальс «Дачные грёзы», написанный Ильёй Шатровым примерно в 1907 или 1908 году.

Счастье влюблённых было недолгим. Александра тяжело заболела и скончалась. Похоронена в Самаре. Эта смерть потрясла И. Шатрова. Он тяжело переживал потерю. Чувства композитора выразились в музыке вальса «Осень настала», посвящённого памяти Шуры, рано ушедшей из жизни. Музыку вальса Шатров писал на слова поэта и композитора Я. Пригожего.

Так пишет Александр Рябцов в своей обстоятельной статье «К 135-летию со дня рождения Ильи Алексеевича Шатрова». Авторы Википедии кратко отмечают: «В 1910 году любимая скончалась, полк был расформирован, и в такой тяжёлой обстановке Шатров написал новое сочинение „Осень настала“ на слова Я. Пригожего». Приблизительно то же самое говорится и во всех других источниках: крайне-де тяжёлый год, с полком что-то не то, любимая скончалась, всё, в общем, плохо, и Шатров пишет «философски-грустный» вальс «Осень настала» на слова Я. Пригожего, свою «лебединую песню»…

Короче говоря, биографы предлагают нам поверить в следующую картину. Подавленный сплошными неприятностями и, особенно, безвременной кончиной возлюбленной, композитор Илья Шатров обращается к Пригожему с такими вот словами:

Слушай, Яков, что-то на душе у меня муторно: Шура умерла, то да сё… Сил нет как хочется мне новый вальс написать, да вот беда: не умею я писать музыку, когда нету перед глазами какого-нибудь текста! Ты, я знаю, мастак по части всяких текстов, одних лишь романсов всяких вон уже сотни настрогал — не сочти за труд, слепи мне какой-никакой текстик подходящий, грустный… ну хоть про осень какую-нибудь, что ли!.. А уж я, как музыку-то на твой текст сочиню, так в долгу-то и не останусь, ты же меня знаешь!.. Но только что-нибудь грустное-грустное, уж больно я по умершей своей Шурочке-то тоскую — ты уж постарайся, Яков!..

И Яков постарался, написал убитому горем Шатрову текст, в котором есть, в частности, такие слова — ввиду смерти Шуры они, пожалуй, могли бы показаться композитору неделикатными:

Час расставанья

Мне никогда не забыть:

Клятвы, признанья,

Уверенья до гроба любить…

«А что?.. — по мнению биографов, подумал тогда Шатров. — Расставанье ведь — это, как говорится, маленькая смерть. А смерть настоящая — что это, как не всего лишь временное расставание?.. Ай да Яков, чертяка!.. Философ, голова!..». И подумав так, композитор Шатров моментально сочинил на слова Пригожего… новый вальс?.. нет, не вальс: новый романс!

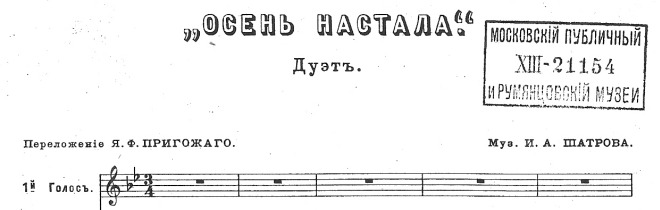

Ибо нет в природе никакого вальса Шатрова под названием «Осень настала», а есть романс Пригожего с таким названием, и название своё романс получил по первой строке написанного Яковом Пригожим текста. Что же касается мелодии романса, то она, действительно, является переложением «музыки И. Шатрова», произведённым всё тем же Яковом Пригожим… какой ещё «музыки»?.. да всё того же хорошо уже нам знакомого вальса Шатрова — «Дачные грёзы»!..

Романс Я. Пригожего «Осень настала» на музыку Шатрова. Романс Я. Пригожего «Осень настала» на музыку Шатрова.Мелодия воспроизведена по нотному изданию 1913 года (так выглядит обложка этого издания) |

Осень настала,

Вянут уныло листы.

Всё миновало,

О, любовь, о, весна, где же ты?..

Лишь очертанья

Видны сквозь сумрак ночной,

Рвутся рыданья,

Сердце полно томящей тоской!

Ах, навек угасли грёзы,

И увяли цветы;

В сердце осень, мрак и слёзы,

Улетели прочь мечты!..

И покорно, молчаливо

Я страдаю душой;

День за днём идёт тоскливо

Беспрерывною чредой!

Помню, порою,

В яркие летние дни,

Дальней тропою

С ней мы в парке бродили одни…

Помню, как ночи

С ней я вдвоём коротал,

Милые очи

Я в безумном восторге лобзал!

|

Час расставанья Мне никогда не забыть: Клятвы, признанья, Уверенья до гроба любить… | Осень настала, Вянут уныло листы. Всё миновало, О, любовь, о, весна, где же ты?.. |

Вот на титульном листе написано: «Для пения переложение Я. Пригожего». Переложение… Но чтобы можно было написать переложение для пения, нужно, как минимум, иметь оригинал «не для пения», то есть инструментальную версию, вальс в чистом виде. А такого оригинала «не для пения», такого вальса под названием «Осень настала» — такого вальса у Шатрова нет, ни о каких изданиях такого «оригинала» никому ничего не известно! Это во-первых.

Во-вторых, само название «Осень настала» явно ведь принадлежит Пригожему — иначе бы ему пришлось «подгонять» свой стихотворный текст под уже заданное Шатровым название. Мы помним, например, что, переложив для пения вальс «На сопках Маньчжурии», Пригожий так и написал перед нотным текстом — «На сопках Маньчжурии», и при этом он добавил свой подзаголовок: «В бой за Русь!» (по первой строке припева своего стихотворного текста). Точно так же и в этом случае: «Осень настала» — это ведь первая строка куплета, ставшая уже не подзаголовком к переложению, а названием романса.

В-третьих, даже невооружённых ухом слышно, что в мелодии романса «Осень настала» широко использована мелодия вальса «Дачные грёзы» — вот именно этот вальс, именно эту «музыку И. Шатрова» Я. Ф. Пригожий и взял в качестве оригинала «не для пения».

Впрочем, послушайте сами и сравните.

Вот это — вальс «Осень настала». Как нас уверяют биографы, в его «философски-грустной» мелодии отразились, якобы, переживания Ильи Шатрова по поводу безвременной кончины его юной возлюбленной:

А вот это — вальс Шатрова «Дачные грёзы», написанный им пятью годами ранее. Как уверяют нас буквально те же самые биографы, его главная музыкальная тема была навеяна вовсе даже не смертью возлюбленной, а, напротив, — захватившим автора любовным увлечением:

Не думаю, что после прослушивания этих двух фрагментов кто-нибудь возьмётся отрицать, что в обоих случаях прозвучала, в сущности, одна и та же мелодия. Теперь мы можем в полной мере оценить следующий пассаж из биографической статьи о Шатрове в Википедии:

Влюбившись в молодую девушку, Александру Шихобалову, Шатров написал вальс «Дачные грёзы», который также стал пользоваться большим успехом. В 1910 году любимая скончалась, полк был расформирован, и в такой тяжёлой обстановке Шатров написал новое сочинение «Осень настала» на слова Я. Пригожего.

Да уж, действительно: сочинение получилось чрезвычайно новое… Куда уж новее…

На мой взгляд, дело обстояло следующим образом. Примерно в 1912 году композитор и поэт, автор множества романсов Я. Ф. Пригожий обратил своё внимание на те два произведения Ильи Шатрова, которые к тому времени были широко известны и по нотным изданиям, и по грамзаписям, — он обратился к вальсам «На сопках Маньчжурии» и «Дачные грёзы». Для первого вальса Пригожий сделал своё переложение с текстом «В бой за Русь!» — и, судя по штампу на том экземпляре, который хранится в фондах Ленинки, это его переложение поступило в библиотеку в том же 1912 году. На основе мелодии другого вальса Яков Пригожий написал романс «Осень настала», который поступил в библиотеку уже в 1913 году:

Фрагмент титульного листа романса «Осень настала» (переложение для двух голосов)

Фрагмент титульного листа романса «Осень настала» (переложение для двух голосов)

Для своёго романса «Осень настала» Я. Ф. Пригожий адаптировал музыкальную тему хорошо известного к тому времени вальса Ильи Шатрова «Дачные грёзы». Собственно, именно об этом и говорит пометка на титульном листе романса: «муз. И. Шатрова, для пения переложение Я. Ф. Пригожего». Между прочим, напечатанная мелким шрифтом пометка «собственность автора» — а вам не кажется, что она относится, скорее, к Якову Пригожему, а вовсе не к Илье Шатрову?..

Всё это, конечно, интересно, но для нас во всей этой истории важно другое: не исключено, что последним произведением Шатрова, написанным в Самаре, был вальс «Дачные грёзы» (1907 или 1908 год). Никаких других произведений в Самаре он уже, по-видимому, не писал, никаких чувств в музыке он уже не выражал и никаких вальсов «памяти Шуры, рано ушедшей из жизни» он не посвящал. Женившись на Евдокии Павловне Шихобаловой (справа вы видите его фотографию с обручальным кольцом), капельмейстер Илья Алексеевич Шатров, по-видимому, попытался в тот период времени как-то «вписаться» в купеческую среду Самары — и это вполне естественно, ведь всё его детство прошло пусть и в не очень богатой, но всё же купеческой семье.

Всё это, конечно, интересно, но для нас во всей этой истории важно другое: не исключено, что последним произведением Шатрова, написанным в Самаре, был вальс «Дачные грёзы» (1907 или 1908 год). Никаких других произведений в Самаре он уже, по-видимому, не писал, никаких чувств в музыке он уже не выражал и никаких вальсов «памяти Шуры, рано ушедшей из жизни» он не посвящал. Женившись на Евдокии Павловне Шихобаловой (справа вы видите его фотографию с обручальным кольцом), капельмейстер Илья Алексеевич Шатров, по-видимому, попытался в тот период времени как-то «вписаться» в купеческую среду Самары — и это вполне естественно, ведь всё его детство прошло пусть и в не очень богатой, но всё же купеческой семье.

Известно, что в 1911 и в 1912 годах Илья Шатров весьма напористо отстаивал свои интересы в судебных процессах против самых известных звукозаписывающих компаний, а в 1913 году прервал карьеру капельмейстера — и это, пожалуй, и всё, что нам известно о его самарской жизни в тот период времени.

Что делал Илья Шатров в последующие годы, годы величайших потрясений (Первая мировая война, две революции 1917 года, Гражданская война) — об этом мы ничего, в сущности, не знаем. Биографы либо вообще «проскакивают» эти годы, переносясь сразу на два десятилетия вперёд, либо ограничиваются при описании событий того времени лишь самыми скупыми и самыми фрагментарными замечаниями:

После революции Шатров вступил в Красную армию, был капельмейстером красной кавалерийской бригады (Википедия, статья о Шатрове)

Вплоть до революционных событий 1917 года он жил в Самаре. В 1918 году композитор оказался в Сибири. Новые испытания судьбы: тиф, потом мобилизация в Красную Армию, где он, как и раньше, служил капельмейстером (Вадим Карасёв, статья «Илья Алексеевич Шатров. Композитор, капельмейстер»)

В 1918 году купец И. А. Шатров бежал от революции в Сибирь. В Новониколаевске (Новосибирск) он тяжело заболел тифом, а когда выздоровел, в городе были красные. Шатрова мобилизовали в Красную Армию (Г. В. Ерёмин, статья в «Военно-историческом журнале»)

Очевидно, до революционных событий 1917 г. композитор проживал в Самаре. В 1918 г. И. А. Шатров оказался в Сибири. В Новониколаевске (Новосибирске) он тяжело заболел тифом. После его выздоровления в 1919 году Шатрова мобилизовали в Красную Армию и назначили капельмейстером во 2-й кавалерийский полк пятой армии (Александр Рябцов, статья «К 135-летию со дня рождения Ильи Алексеевича Шатрова»)

В Первой мировой войне Илья Алексеевич Шатров ни в каком качестве участия не принимал — иначе мы бы об этом знали. В 1914 году ему исполнилось 35 лет, и никакими болезнями, которые не позволили бы ему вернуться в армию хотя бы капельмейстером, он не страдал — иначе мы бы об этом знали. Видимо, все военные годы он действительно провёл в Самаре. […]

Валентин Антонов, январь — февраль 2013 года

Перейти к окончанию статьи

Добавление к публикации

Иван Иванович Шихобалов скончался 14 ноября 1906 года. Благодаря помощи Светланы Цапаевой, нашей читательницы из Самары, мы можем теперь утверждать это совершенно точно.

Дело обстоит следующим образом. На сайте FamilySearch имеются, среди прочего, цифровые копии метрических книг Самарской православной консистории за период с 1748 по 1934 годы. Хотя сами по себе эти копии доступны, к сожалению, не всем желающим, а лишь «членам организаций—партнёров» (к примеру, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), но в текстовом виде содержимое записей вполне доступно всем. Так вот, поиск по сочетанию «Иван Шихобалов» приводит к единственной записи — о смерти:

Иван Иванов Шихобалов

Тип события: Death

Дата события: 14 Nov 1906

Место: Покровская церковь, Самара

Возраст: 39

Год рождения (примерный): 1867

(Страница: 250, GS номер фильма: 2332385, цифровой номер папки: 005013962, номер изображения: 00119)

Поиск по сочетанию «Александра Шихобалова» приводит тоже к единственной записи — и тоже о смерти:

Александра Иванова Шихобалова

Тип события: Death

Дата события: 16 Dec 1907

Место: Покровская церковь, Самара

Возраст: 17

Год рождения (примерный): 1890

(Страница: 247, GS номер фильма: 2332385, цифровой номер папки: 005013962, номер изображения: 00383)

Другими словами, Иван Иванович Шихобалов, муж Евдокии Павловны Шихобаловой, умер всего через пару месяцев после того, как Мокшанский полк оказался в Самаре. Вероятно, вскоре Илья Шатров нашёл возможность выразить 35-летней вдове свои соболезнования и стал, как говорится, вхож в дом. Очевидно, что сразу оказывать молодой вдове знаки внимания было не совсем прилично, но зато вполне уместно было проявлять отеческую заботу о её 16-летней дочери Шурочке. Путь к женитьбе на вдове был открыт всего через год, под Рождество 1907 года, когда Александра Шихобалова скоропостижно скончалась.

Трудно удивляться тому, что на фоне таких печальных событий мелодия вальса «Дачные грёзы», написанного тоже в 1907 году (во всяком случае, не позднее весны 1908 года), представляется не слишком радостной…

Поскольку эти две смерти были зафиксированы в метрической книге Покровской церкви, то, скорее всего, Александра Шихобалова и её отец были похоронены именно там, в фамильной усыпальнице Шихобаловых, находившейся совсем рядом с храмом:

(Замечание в скобках: после революции часовня была разрушена и захоронения утеряны. В 1992 году остатки часовни и захоронений обнаружили во время ремонтных работ. То, что уцелело от Шихобаловых, торжественно перезахоронили на территории Покровского собора.)

В метрических книгах, цифровые копии которых имеются в распоряжении сайта FamilySearch, отсутствует запись о том, когда и где был официально зарегистрирован брак Ильи Шатрова и Евдокии Шихобаловой. Но то, что этот брак состоялся, отчасти подтверждает показанная ниже фотография Ильи Шатрова с обручальным кольцом, а также два документа, хранящиеся в Центральном госархиве Самарской области (поскольку они не оцифрованы, то увидеть их хоть и можно, но непосредственно в Самаре — впрочем, суть их понятна уже из названий).

Первый документ, датируемый 1917 годом, называется «О мельнице Шихобаловой-Шатровой» (ф. 686, оп. 1, д. 143). Документ находится среди бумаг Самарского уездного комитета по предоставлению отсрочек военнообязанным.

Другой документ называется «По иску Евдокии Павловны Шатровой к Михаилу Григорьевичу Балисинкову о 500 руб. по векселю» (ф. Р221, оп. 2, д. 103) и относится к 1919 году. Он находится в фонде народного суда 3-го участка города Самары. Заметим, что этот документ, по-видимому, даёт нам основания полагать, что в 1919 году Е. П. Шихобалова всё ещё была в Самаре — а о том, где тогда же мог быть И. А. Шатров, речь пойдёт в следующей главке.

Таким образом, сделанные нами ранее вычисления — они, в основном, вполне подтверждаются документально. Вероятно, более кропотливый поиск в самарских архивах поможет пролить свет как на дальнейшую судьбу второго брака Е. П. Шихобаловой, так и на её собственную судьбу.

Валентин Антонов, апрель 2013 года