В деле Александра Огородника до сих пор остаётся много неясного. Повторяю, в этом деле впервые непосредственно столкнулись Олег Калугин и Карел Кёхер. Точка зрения, которой придерживается Олег Калугин, хорошо изложена, как это ни странно, вовсе не им. Авторы статьи «О чём не был уполномочен заявить ТАСС» («Независимая газета», 2004 год) проводят, со ссылкой на двух «ветеранов КГБ», ту мысль, что ЦРУ через Карела Кёхера специально подставила советской контрразведке Александра Огородника, работавшего на американцев под псевдонимом «Трианон», — ввиду его «малополезности» и чтобы таким образом отвести внимание от более серьёзных своих агентов типа Олега Гордиевского. В качестве аргумента ветераны КГБ приводят тот факт, что Александр Огородник имел все шансы стать зятем Константина Русакова, входившего в самую верхушку партийной номенклатуры: дескать, в таком случае Огородника всё равно бы очень тщательно проверяли. (Немного странный, надо признать, аргумент: с каких это пор разведки отказывались внедрять своих людей в самые верхи только потому, что это влечёт за собой повышенную угрозу разоблачения в результате стандартных процедур проверки?). В пользу же «малополезности» Трианона ветераны приводят следующее соображение:

Огородник не имел доступа к ценным, с точки зрения зарубежной разведки, сведениям. Его должность в отделе Америки Управления по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР, полученная не без протекции семьи Русаковых, на первый взгляд, была престижной и значимой, но позволяла знакомиться с документами далеко не наивысшей степени важности…

Совершенно противоположной точки зрения придерживается статья «Трижды неизвестный Александр Огородник» (сайт «Национальная безопасность», 2008 год):

Огородник работал в мозговом центре министерства — так все называли Управление по планированию внешнеполитических мероприятий. Он имел доступ к самым важным сведениям, работал с самыми секретными документами, ему разрешалось находиться в специальной ознакомительной комнате и читать шифровки…

Наконец, Карел Кёхер, с сообщения которого, собственно говоря, всё это дело и закрутилось, считает, что Александр Огородник, несмотря на все его человеческие слабости, был всё же вполне лояльным человеком и согласился работать на ЦРУ только потому, что полагал: тем самым он работает на КГБ в лице Олега Калугина.

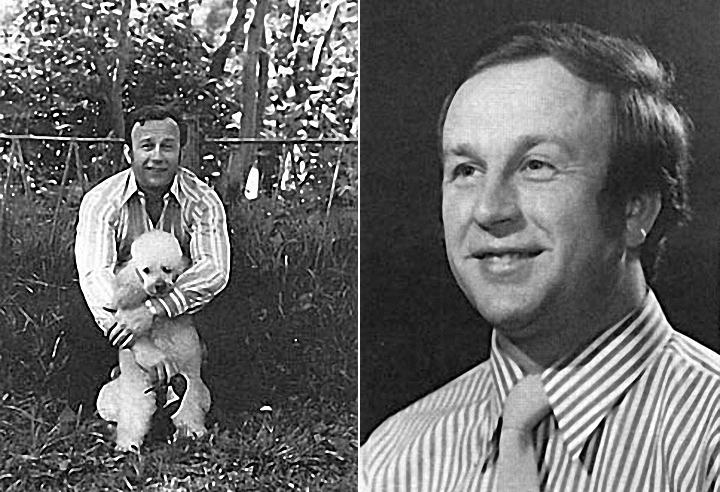

Две фотографии Александра Огородника

Две фотографии Александра Огородника

Послушайте сами, что сказал Кёхер в интервью для чешского радио 14 июня 2008 года:

Я работал в аналитическом отделе ЦРУ и занимался материалами, при помощи которых можно было бы вербовать дипломатических работников в странах третьего мира. В таких странах начинали работать молодые, перспективные дипломаты, которые рано или поздно должны были сделать карьеру и подняться по служебной лестнице. Большое внимание у ЦРУ было к посольству Советского Союза в Колумбии. Особенно их заинтересовал второй секретарь Александр Огородник, молодой талантливый человек с чувством юмора, которому нравится западный мир. И в ЦРУ посчитали, что его можно завербовать. Но это всё бред. Он был лояльный человек, я знал о нем всё, даже его разговоры с любовницей. И мой вывод был: Огородник откажется работать на ЦРУ. Об этом я сообщил своему начальству в ЦРУ, которое планировало послать в Боготу людей, чтобы завербовать Огородника.

Я также сразу проинформировал Прагу о том, что ЦРУ хочет вербовать Огородника. Эти бумаги переслали в Москву. Я требовал, чтобы Огородника отозвали из Колумбии. Ведь после того, когда он откажется работать, ЦРУ может его ликвидировать, чтобы не было дипломатического скандала, взаимных нот протеста. Опять-таки, агенты, которые бы его вербовали, были бы разоблачены. Помимо этой информации, я послал копию своего анализа для руководства ЦРУ, что Огородник не поддастся вербовке. И своё личное поручительство, что он человек правильный и лояльный. Но вдруг начались странные вещи. Потому, что мои донесения получил шеф внешней контрразведки Олег Калугин, который был американским агентом…

По версии Карела Кёхера выходит, таким образом, что Александр Огородник поддался американской вербовке только потому, что считал: это он делает с санкции КГБ и никакого предательства поэтому не совершает. В таком случае напрашивается вопрос: а почему же он при аресте в июне 1977 года покончил с собой? Помните тот эпизод из фильма «ТАСС уполномочен заявить», где Сергей Дубов, чьим прототипом и является Александр Огородник, коварным образом воспользовался запрятанным в его авторучке смертельным ядом?..

Но откуда, собственно говоря, известно, что Трианон совершил самоубийство? Даже упомянутые выше «ветераны КГБ» ставят официальную версию под сомнение: живой Трианон легко-де мог скомпрометировать не только секретаря ЦК партии Константина Русакова, своего несостоявшегося тестя, но и члена Политбюро ЦК Андрея Громыко, руководителя МИД СССР. Их мнение по этому поводу, в общем, совпадает с мнением Карела Кёхера:

Никакого самоубийства Огородника на было. Это было убийство. У Огородника было слабое сердце. У меня есть справки врачей и врачебная экспертиза после вскрытия тела Огородника. Во время ареста Огороднику стало плохо, сердечный приступ. Приехавшим врачам люди Калугина сказали, что Огородник якобы выпил яд. Поэтому врачи делали с ним всё что угодно, но не занимались главным — сердцем. Не было яда, не было самоубийства, ничего этого не было…

Да, вопросов во всей этой истории остаётся ещё немало. В ряде комментариев всплывает, например, фамилия Генри Киссинджера, который до ноября 1977 года был госсекретарём США: якобы уже после разгоревшегося скандала с сотрудницей ЦРУ Мартой Петерсен (в фильме это был мужчина), работавшей под дипломатическим прикрытием и уличённой в попытке передать для агента Трианона деньги, Киссинджер в доверительной беседе с советским послом попросил дать хоть какую-то информацию об Александре Огороднике (источник).

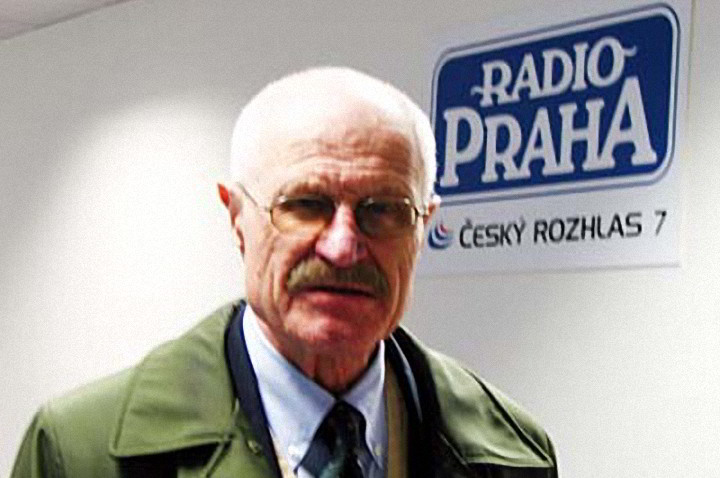

Карел Кёхер на радио Прага

Карел Кёхер на радио Прага

О возможной роли Генри Киссинджера — как одной из потенциальных целей провокации американских спецслужб — упоминает и Карел Кёхер, задавая себе вопрос: почему американцы пошли на вербовку Огородника, зная, что об этом в скором времени станет известно КГБ? Вот что говорит Кёхер:

Возможно, Огородник был нужен ЦРУ для дискредитации Генри Киссинджера в своих же американских кругах. Всё дело в том, что Киссинджер встречался в США с советским послом Добрыниным — это были тайные встречи — и советовал тому, как Советский Союз должен вести себя во время переговоров о вооружении, чтобы не было ядерной войны, которая была очень реальной. Эти тайные консультации Киссинджера теоретически можно было классифицировать как государственную измену. Посол Добрынин передал шифровку в Москву. Позже эта шифровка по непонятным причинам пропала из архивов…

Интересно, разумеется, было бы познакомиться также и с мнением Олега Калугина обо всей этой громкой операции советской контрразведки. Удивительное дело, но именно об этой-то многолетней и многоплановой операции Олег Калугин в своих мемуарах сообщает крайне скупо. Фамилия Огородника упоминается всего два раза. Первый раз — когда Калугин вскользь замечает, что он-де обнаружил в списках агентов португальской охранки «фамилию дамы, сумевшей в Колумбии вовлечь в любовную, а затем агентурную связь советского дипломата Огородника». Второе и последнее упоминание Александра Огородника запрятано в мемуарах среди записей с характеристиками органов госбезопасности социалистических стран. Кратко рассказывая о чехословацких спецслужбах, Олег Калугин пишет буквально следующее:

По нашей инициативе ПГУ ЧССР создало у себя внешнюю контрразведку, и вскоре мы провели совместные оперативные игры. Одна из них закончилась разоблачением внедрённого в агентурную сеть МВД ЧССР агента ЦРУ, бывшего гражданина Чехословакии. Побочным результатом этой игры стал арест в Москве ещё одного агента ЦРУ, ответственного чиновника МИД СССР Огородника.

И это всё, больше никаких упоминаний нет. Другими словами, разоблачение Огородника-Трианона Олег Калугин считает лишь побочным результатом своих «оперативных игр», тогда как главный их результат для него — это разоблачение «бывшего гражданина Чехословакии» и «агента ЦРУ», то есть Карела Кёхера.

А для чего вообще нужны были эти «совместные оперативные игры»? Одной из возможных их причин может быть вот какая: руководители чехословацкой разведки, переслав в Москву информацию Кёхера об Огородникове, скрыли из соображений секретности все персоналии. В не раз процитированной выше статье «О чём не был уполномочен заявить ТАСС» написано так:

КГБ получил от чехословацких коллег только общие сведения — установочные данные завербованного американцами советского дипломата не раскрывались, чтобы, в свою очередь, не выдать своего источника в американских спецслужбах…

Поэтому вначале, разумеется, в предательстве их собственного агента нужно было убедить самих руководителей разведки Чехословакии. Мы помним о непростых взаимоотношениях Кёхера со своим пражским руководством, мы помним и о том, как в своих мемуарах Олег Калугин характеризовал Милоша Гладика, руководителя чехословацкой разведки, — с учётом всего этого задача скомпрометировать Карела Кёхера представлялась Калугину, вероятно, не слишком трудной. Сперва, будучи в Праге, Калугин посоветовал отозвать Кёхера из США и предложить ему работу дома. Пражское руководство задумалось и вызвало Карела Кёхера для собеседования. В 1976 году Кёхер, с соблюдением всех мер конспирации, оказался в Праге. Туда же, в Прагу, для конфиденциальной встречи с ним прибыл лично и генерал Калугин.

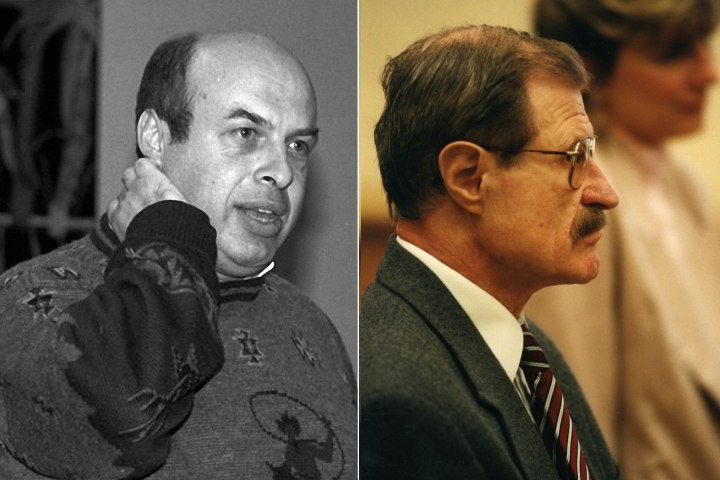

Встреча генерала КГБ Олега Калугина и агента ЦРУ Карела Кёхера

Встреча генерала КГБ Олега Калугина и агента ЦРУ Карела Кёхера

Эта фотография была тайно сделана чехословацкой внешней контрразведкой в рамках той её совместной с Калугиным «оперативной игры». Она впервые была опубликована в мемуарах Олега Калугина — безо всяких комментариев в тексте и с такой вот подписью: «Встреча в 1976 году Калугина с двойным агентом чехословацкой разведки, проникшим в ЦРУ». О самом факте существования этой фотографии спецслужбы России узнали, собственно говоря, только лишь из мемуаров Калугина (начало 90-х годов). Остаётся загадкой, для чего эта фотография была сделана и где она полтора десятка лет хранилась. Вот что думает об этом Карел Кёхер:

Потом Калугин приехал в Прагу, чтобы меня скомпрометировать. Якобы я двойной агент. Калугин приехал в Прагу, несмотря на запрет Андропова, и даже нелегально сделал нашу с ним фотографию, что было запрещено. Разумеется, эту фотографию он потом передал в ЦРУ как доказательство моей работы на советскую и чехословацкую разведку. […] В Чехословакии поверили, что я на самом деле агент ЦРУ, и, побоявшись скандала, дали мне уехать в США. Калугин добился своего…

Работая в советском отделе ЦРУ, Карел Кёхер имел доступ к материалам агентуры в СССР и, естественно, был опасен для любого настоящего агента американской разведки. Кёхеру и его жене — гражданинам США — позволили беспрепятственно вернуться в Америку, но вот всякие агентурные контакты с ними разведка Чехословакии, по совету генерала Калугина, на несколько лет прекратила. Удивительное совпадение: примерно тогда же Карел Кёхер перестал работать и в советском отделе ЦРУ (через некоторое время Кёхер возобновил сотрудничество с ЦРУ, но теперь — только лишь по контракту). После этого, вероятно, и ФБР обратило на Кёхера внимание и через какое-то время приступило к его разработке — итогом её явился арест в 1984 году. И ещё одно странное совпадение: чехословацкая разведка возобновила контакты с Кёхером примерно тогда же, когда Олег Калугин перестал работать в разведке и был отправлен в Ленинград на должность заместителя начальника местного управления КГБ.

Подозрения в связи с делом Кука, о чём говорилось ранее, явились, вероятно, настоящей причиной такого перемещения (увольнять Калугина вообще из органов было неразумно с точки зрения его дальнейшей разработки как возможного агента ЦРУ). А благовидным поводом для удаления Калугина из разведки послужила так называемая аморалка: летом 1979 года Олег Калугин попался в Москве на посещении им некоей «сауны» с участием молодых женщин (источник), что было с его стороны крайне неосторожным шагом.

В Ленинграде Олег Калугин, с одной стороны, оказался в совершенно непривычной ему обстановке рутинной работы территориальных органов КГБ, а с другой стороны — он постоянно ощущал некоторое к себе недоверие. Надежды на возвращение в Москву, в центральный аппарат разведки, постепенно улетучивались.

Постаревший Олег Калугин

Попытки ленинградской контрразведки подтвердить версию о вероятном сотрудничестве Олега Калугина с ЦРУ существенных результатов не принесли. В любом случае, однако, именно этого и следовало ожидать, если только предположить, что в новых условиях всякое такое сотрудничество должно было быть сведено до минимума и если учесть, что профессиональная выучка разведчика позволяла Калугину с лёгкостью угадывать возможные действия контрразведки. Но в середине 80-х годов Олег Калугин, по-видимому, был очень близок к провалу. Дело было так (источник): в КГБ поступила информация, что в Ленинград для встречи с каким-то важным агентом выезжает человек, принадлежность к ЦРУ которого не вызывала сомнений. Было принято решение: проследить за этим американским эмиссаром, чтобы выйти на агента. Генерал КГБ, координатор всей операции от центрального аппарата, допустил удивительную оплошность: ни в чём не подозревая Калугина, он раскрыл ему цель своего прибытия в Ленинград, не упомянув, правда, о том, что параллельно с местными чекистами наблюдение будут вести и люди, прибывшие из Москвы. Именно москвичи зафиксировали момент, как на одном из мостов пересеклись маршруты двух автомашин, в одной из которых был тот самый эмиссар ЦРУ, а в другой — генерал Калугин. Затем американец покинул Ленинград и вскоре вернулся в США. Силами прибывших из Москвы сотрудников, незнакомых Калугину, за ним была установлена слежка, которая выявила его визуальный контакт с агентом ЦРУ (работавшим в Ленинграде под дипломатическим прикрытием), а затем, ровно через неделю и ещё раз через неделю, в одно и то же время, известная КГБ сотрудница американской разведки припарковывала свою машину у дома, где жил Калугин, и в пределах видимости из окон его квартиры… Вот такая история. Для подозрений всего этого более чем достаточно, а вот для обвинения на суде — мало…

Но вернёмся к Карелу Кёхеру. Пока генерал Калугин, словно птица из клетки, стремился вырваться из тесных для него ленинградских рамок, супруги Кёхеры продолжали свою работу в Америке. В начале 80-х годов основным приоритетом советской разведки стала так называемая «операция РЯН», в которой Карел и Хана Кёхеры были задействованы самым активным образом. До сих пор ещё многое относящееся к этой операции остаётся совершенно секретным. Участники её ограничиваются, в лучшем случае, полунамёками. Вспоминает Карел Кёхер:

В самом начале 1980-х годов внешняя разведка КГБ СССР и ГРУ Генштаба предприняли беспрецедентную совместную операцию под кодовым названием «РЯН», сокращенно от «Ракетно-ядерное нападение». Западные публикации по истории холодной войны […] относят начало развёртывания РЯН к маю 1981 года. Дело не только в том, каким был тот кризис и почему он возник, но также и в причинах его внезапного прекращения во второй половине 1982 года…

Замысел советской операции явился ответной реакцией на жёсткую позицию американской администрации под руководством новоизбранного президента Рональда Рейгана по отношению к Советскому Союзу. Эта позиция Вашингтона, по мнению советского руководства, при известных обстоятельствах могла привести к внезапному первому ядерному удару со стороны США. В рамках «РЯН» все возможности советской разведки на Западе были мобилизованы на сбор информации, касающейся данной угрозы…

В начале 1981 года [я] сосредоточил внимание на проблеме, о которой нас запрашивал московский Центр. Доступная мне в то время разведывательная информация указывала, что оборонная команда администрации Рейгана приняла к исполнению новую стратегическую ядерную концепцию… Подтверждали это также полученные мною данные из источников, близких к Белому дому…

Карел Кёхер, ещё не старый

Как можно понять изо всех недомолвок и намёков, пришедшая к власти администрация Рональда Рейгана в самом-самом начале первого срока его президентства абсолютно реально, в практической плоскости, ставила на обсуждение вариант нанесения по Советскому Союзу (и, отчасти, также и по его европейским союзникам) так называемого обезоруживающего ядерного удара. «Предполагалось, что первым же ударом будут уничтожены не только руководители, но и все центры, откуда возможно было бы руководить ответным нападением или обороной» — поясняет Карел Кёхер. Что и как было сделано в рамках операции РЯН для срыва этих планов — нам и теперь ещё остаётся только гадать, но факт есть факт: где-то во второй половине 1982 года «администрация Рейгана неожиданно и внешне необъяснимо сделала разворот на 180 градусов» (Кёхер), и от идеи быстрой ядерной победы она отказалась.

В том же 1982 году ФБР взялось, наконец, за Кёхера всерьёз. Надо сказать, что представители американских спецслужб и теперь ещё клянутся-божатся, что они вышли на Карела Кёхера исключительно в результате предательства одного его чехословацкого коллеги. Сам же Кёхер, как мы знаем, уверен, что ещё гораздо раньше его выдал Олег Калугин.

Вначале американская контрразведка попробовала Кёхера перевербовать (это забавно, если вспомнить, что генерал Калугин уже давным-давно и без тени колебания разоблачил его как агента ЦРУ). Кёхер был арестован, и началась сложная игра: он дал согласие работать на американцев в обмен на гарантии непривлечения его к суду. Но очень скоро контрразведка поняла, что таким образом Кёхер пытается обвести её вокруг пальца.

Окончательно Карел и Хана Кёхеры были арестованы 27 ноября 1984 года, когда на руках у них уже были авиабилеты в Швейцарию. Отлёт шпионов КГБ в Швейцарию был сорван, и их арест получил на этот раз очень хорошую прессу в американской печати.

После ареста с Кёхерами особенно не церемонились. Хане Кёхер отказали в адвокате — в ответ она отказалась свидетельствовать против мужа. Признание самого Кёхера в шпионаже оказалось едва ли не единственным, на что обвинение могло опереться в судебном процессе. Возникла реальная угроза, что до суда он попросту не доживёт. Вспоминает Карел Кёхер:

Сначала в соседнюю камеру посадили серийного убийцу, дали тому ножницы, из которых он сделал нож, всячески накручивали против меня, а одной прекрасной ночью оставили двери его и моей камер открытыми. Но меня спас (ставший позже моим другом) лидер нью-йоркской мафии мотоциклистов. Не дал меня убить! Потом меня решили убить более изощрённым способом. Ко мне, белому, еврею, в камеру посадили чёрного мусульманина. Бывшего телохранителя главаря чёрных мусульман Америки Фарагана. Но и с ним мы подружились. Он мне отдавал всё мясо, которое получал на обеды и ужины, а я ему стирал вещи…

Тогда Кёхер через своего адвоката связался с Прагой, а Прага связалась с Москвой. Реакция руководства КГБ была однозначной: вызволить Кёхера из американской тюрьмы путём обмена. Посредником между сторонами выступал восточногерманский адвокат Вольфганг Фогель, которому в годы «холодной войны» приходилось не раз устраивать подобные обмены.

Многие помнят эпизод из кинофильма «Мёртвый сезон»: встреча на мосту двух разведчиков, советского и американского, их короткий и столь выразительный обмен взглядами — блестяще сыгранная сцена в исполнении Донатаса Баниониса и Лаймонаса Норейки. Многие помнят, что перед началом кинодействия фильм представлял советский разведчик Вильям Фишер, более известный под именем Рудольфа Абеля. О подобной встрече на мосту полковник Абель знал из собственного опыта: 10 февраля 1962 года на старом берлинском мосту с названием «Glienicker Brücke», соединявшем столицу ГДР и Западный Берлин, его самого обменяли на американца Фрэнсиса Пауэрса, чей разведывательный самолёт сбили над Уралом 1 мая 1960 года. Это был первый подобный обмен разведчиками, совершённый на Глиникском мосту.

Обмен, который состоялся там 11 февраля 1986 года, был в истории Глиникского моста уже третьим по счёту. Американцы согласились поменять Карела Кёхера и его жену на известного советского диссидента Анатолия Щаранского. Попутно, вместе с Кёхерами, они отдавали также нашего Евгения Землякова, поляка Ежи Качмарека и немца Детлефа Шарфенорта. Взамен, кроме Щаранского, они получали двоих немцев и одного чеха.

Утро 11 февраля 1986 года. Берлин, Глиникский мост. Агенты ФБР уже почти отпустили Кёхера.

Утро 11 февраля 1986 года. Берлин, Глиникский мост. Агенты ФБР уже почти отпустили Кёхера.

До свободы ему осталось совсем немного — нужно лишь пересечь белую демаркационную линию

Карела Кёхера, единственного из всех девяти обмениваемых, доставили из Америки в наручниках. «А Щаранский ждал обмена в хорошей берлинской гостинице» — не без горечи вспоминал потом Карел Кёхер. Пятерых узников Запада привезли на «мост шпионов» в двух микроавтобусах (их вы и видите на снимке вверху). Микроавтобусы поставили поперёк моста. С другой стороны границы на легковых автомашинах привезли Щаранского и остальных (кроме Щаранского, все другие участники обмена были сотрудниками спецслужб).

Первым в «свободный мир» должен был переходить Анатолий Щаранский. «Но где же граница?» — спросил он. Ему ответили: «А вот здесь, вот эта широкая белая линия». Освобождённый диссидент с такой радостью пересекал линию границы, что едва не потерял брюки, удерживаемые тонкой верёвочкой вместо поясного ремня, так что ему пришлось поддерживать их рукой. С западной стороны линию границы первыми пересекли супруги Кёхеры, затем Евгений Земляков и Ежи Качмарек. Сотрудника же восточногерманских спецслужб Шарфенорта взволнованные организаторы обмена едва не забыли на том мосту…

и освобождённые вместе с ними Ежи Качмарек и Евгений Земляков — они тоже с букетами

Анатолий Щаранский теперь давно уже не диссидент. Теперь это Натан Щаранский — уважаемый израильский политик, много сделавший для адаптации в Израиле многочисленных переселенцев из Восточной Европы. Его самоотверженная борьба за свободу и права человека была отмечена многими американскими наградами. Активно участвуя в политической жизни Израиля, Натан Щаранский неоднократно занимал там различные министерские посты.

Владимир Крючков, бывший председатель КГБ СССР, много поэже сказал об этом обмене так:

Владимир Крючков, бывший председатель КГБ СССР, много поэже сказал об этом обмене так:

«Кёхер был достоин не только одного Щаранского — трёх, пятерых Щаранских»

Карел Кёхер давно уже пенсионер, живёт он вместе с Ханой по-прежнему в Праге и довольно часто даёт интервью и охотно комментирует текущие мировые события, но до сих пор он наотрез отказывается хоть каким-либо образом уточнять степень важности добытой им некогда в ЦРУ информации…

Ну, что же… наш рассказ близится к своему концу. Отказавшись в 1982 году от идеи обезоруживающего ядерного удара по СССР, администрация Рейгана взяла вскоре курс на развал советского блока изнутри — под лозунгами демократии и свободы. Наверное, те перемены, которые в 1985 году начал Михаил Горбачёв, были необходимы, но вот то, как они проводились, — это достойно только сожаления. Государственная машина Советского Союза стремительно становилась неуправляемой. Так всегда бывает на крутых поворотах истории: во главе реформ оказываются не самые порядочные, а самые подвижные и самые неленивые — а это далеко не одно и то же. Быстро сориентировавшись в обстановке, Олег Калугин принял тогда правильное решение: в тот самый день 26 февраля 1990 года, когда он, уволенный из КГБ по возрасту (в условиях зрелой «перестройки» это было, вероятно, максимумом возможного для деморализованной советской контрразведки), получил соответствующее удостоверение, Олег Калугин нанёс визит одному из лидеров «демократического движения» — Юрию Афанасьеву. Цитирую мемуары Калугина:

— Готов оказать помощь демократическим силам в обновлении страны. Можете на меня рассчитывать.

— Я знал, что такие люди к нам придут, — ответил Афанасьев…

Листаю газеты 1990 года — старые, с уже пожелтевшими страницами… «55-летний Иван Полозков был избран теми, кто считает, что Горбачёв разрушает партию, а вместе с ней и всю страну» — это телекомпания Эй-би-си (США)… «На съезде реакционные коммунисты с остервенением набросились на Михаила Горбачёва и его политику реформ, обвиняя его в том, что он ведёт партию и страну к катастрофе» — а это «Сан-Франциско кроникл» (США)…

О! А это что? «КГБ без грима». Интересно! «16 июня на конференции „Демократической платформы в КПСС“ выступил бывший начальник управления внешней контрразведки КГБ СССР (1973—1980 гг.), […] почётный чекист, кавалер 22 правительственных и ведомственных наград, генерал-майор КГБ О. Калугин»:

В 1979 г., будучи начальником внешней контрразведки в КГБ, я заступился за одного арестованного гражданина, учёного, который по сфабрикованному обвинению был осуждён […] томился […] и за которого я нёс моральную ответственность, ибо его нахождение в Советском Союзе было связано с моей предыдущей деятельностью…

Так. Это он о Куке-Анатолии… Читаю дальше:

Пока мы не объявим античеловечной любую практику расправы (я уж не говорю об убийстве)…

Да уж не об Артамонове ли «Ларке» подумал он в тот момент?!. «При вскрытии оказалось, что у «Ларка» развивался рак почки и жить ему оставалось недолго»… Получается вроде как эвтаназия, да?..

Я недавно был у одного из заместителей председателя КГБ, он же начальник контрразведки СССР. […] Я его предупредил, что, коль скоро мои высказывания и соображения не получают выхода на общественность, я использую другие каналы…

Через две недели Михаил Горбачёв своим президентским указом лишил Олега Калугина всех правительственных наград, одновременно его лишили генеральского звания. Ещё через полмесяца Олега Калугина зарегистрировали кандидатом в народные депутаты СССР от демократического блока. Итак, не успев на общие выборы 4 марта, Олег Калугин четыре с половиной месяца спустя получил-таки официальную неприкосновенность. А в сентябре 1990 года он при поддержке движения «Демократическая Россия» получил и депутатский иммунитет, и дипломатический паспорт. А во всём остальном… как мягко написано в статье о Калугине в Википедии, «особой активности в качестве народного депутата СССР не проявлял».

В августе следующего года КГБ был окончательно разгромлен, Михаил Горбачёв вернул Олегу Калугину всё то, что отобрал у него годом ранее, и началась — вакханалия…

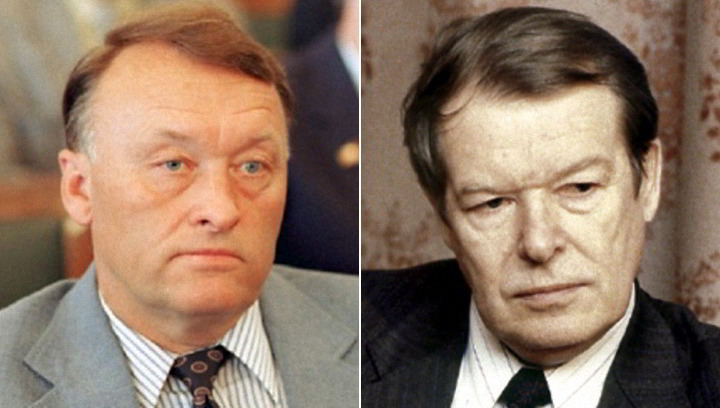

Коллеги волею судеб: бывший чекист Олег Калугин (слева) и бывший коммунист Вадим Бакатин

Коллеги волею судеб: бывший чекист Олег Калугин (слева) и бывший коммунист Вадим Бакатин

Председателем КГБ СССР был назначен Вадим Бакатин, и его единственной задачей на этом посту стала задача развалить там всё что можно. Бакатин предложил было Калугину стать его заместителем, но скромный генерал согласился лишь на должность советника — «без включения в штаты и оплаты и только по вопросам радикальной реформы органов» (цитата из мемуаров).

Жирной финальной точкой в истории органов государственной безопасности страны стало совершенно беспрецедентное событие: 5 декабря 1991 года Вадим Бакатин по собственной инициативе и, как говорится, безвозмездно передал ошарашенному американскому послу Роберту Страуссу многие десятки листов совершенно секретной документации со схемами уникальной разведывательной системы — со схемами расположения подслушивающих устройств в новом здании посольства.

Трудно сказать, чего бы не отдали разведчики-нелегалы, эти трудяги «невидимого фронта», за подобную шпионскую добычу. Трудно также сказать, какой акт мог бы ярче подчеркнуть полный развал государственной машины… Ну разве что добровольно сдать всё оружие и распустить бывшие вооружённые силы по домам?.. Добровольно, т. е. в качестве «жеста доброй воли»?..

«Радикальная реформа органов» оказалась, таким образом, успешно завершена. Из интервью, которое Олег Калугин дал американскому русскоязычному журналу «Чайка» в 2002 году:

В книге мемуаров «Личное дело» бывшего руководителя КГБ Крючкова я обнаружил замечательную фразу. Он пишет, что Бакатин и Калугин являются единомышленниками, а вернее сообщниками Александра Яковлева по развалу Союза, по развалу комитета госбезопасности. Я прочитал и, вы знаете, я возгордился. Насчет Союза, может быть, и нет, а насчет развала комитета госбезопасности — честное слово, я благодарен Крючкову за такую высокую оценку…

Покончив с системой государственной безопасности, Вадим Бакатин с удовлетворением от хорошо выполненной работы немедленно перешёл в Международный фонд экономических и социальных реформ. Собственно, с тех пор о Бакатине мало что слышно. А что же генерал Калугин? Читаем его мемуары:

Я с интересом, но со стороны наблюдал за эволюцией органов безопасности и разведки и в конце концов пришёл к выводу, что их реформирование закончилось с уходом Вадима Бакатина. Как мне сообщил один из советников Президента, в феврале 1992 года Ельцин затронул в беседе с ним вопрос о назначении нового директора Службы внешней разведки, и при этом всплыла моя кандидатура. Ельцин был не против, но посчитал, что бывший коллектив ПГУ едва ли воспримет меня. Думаю, что Президент не ошибался…

Тут Ельцин не ошибался, это правда. Депутатский иммунитет Олега Калугина исчез вместе с исчезновением СССР. Ещё дважды — в конце 1992 года и в конце 1993 года — Калугин пытался его возобновить, но оба раза выборы проиграл. Старался поэтому подольше находиться за границей. Сенат Соединённых Штатов, Гуверовский институт, Ливерморская лаборатория, симпозиум в Бостоне (это всё США), симпозиум в Норфолке, военная академия, Оксфорд и Эксетер (это всё в Британии), симпозиумы в швейцарском Давосе, в Париже и в Берлине, а также Япония и Дания — всюду, как пишет сам Олег Калугин, его «принимали радушно и заинтересованно».

С 1995 года постоянно живёт в США. Участвовал в нескольких судебных процессах над теми, кого ФБР обвиняло в шпионаже. Отдельные его замечания в мемуарах позволили американской контрразведке вычислить его бывших коллег. Тем не менее, виновным в предательстве он себя не считает:

… И этот дурошлёп, Трофимофф, хотя и имел пенсию в 70 тысяч долларов, решил подзаработать ещё. На этом-то его и изловили. Я, конечно, знал Трофимоффа. Мне позвонили из Министерства юстиции США, предложили явиться. Когда я пришёл к ним, меня спросили: тот старший офицер американской разведки, служивший в Германии, о котором вы пишете в своей книге, — не Трофимофф ли он? Я сказал: «Да, конечно». — «Ну так вот, мы хотим, чтобы вы поехали на процесс в Майами и там выступили бы с показаниями». — «Но я не хочу этого, ведь он сам во всём признался», — сказал я им и добавил, что моя репутация в глазах моей семьи, моих друзей может пострадать. Прокурорша тогда мне сказала, что мои сантименты её совершенно не волнуют. Через неделю мне прислали повестку в суд, в которой говорилось, что если я не явлюсь, меня депортируют из США. Деваться мне некуда было…

«При вскрытии оказалось, что у «Ларка» развивался рак почки и жить ему оставалось недолго»… «Ведь он сам во всём признался»… Логично? Логично…

Он сотрудничал и сотрудничает с министерствами энергетики и обороны США, с исследовательскими центрами, с центром по изучению проблем безопасности и Бог знает с кем ещё.

В 2002 году российский суд в заочном процессе снова лишил Олега Калугина всех наград и званий и признал его виновным в государственной измене. Следует сказать, что при вынесении приговора принимались во внимание лишь эпизоды 90-х годов — всё прочее, включая и сдачу Карела Кёхера, считается недоказанным.

В 2003 году Калугин принёс присягу в качестве гражданина Соединённых Штатов Америки. «У меня никогда не было желания возвращаться в Россию, даже на короткое время, в отпуск» — из интервью Калугина журналу «Чайка». — «Мое положение здесь абсолютно прочное»…

Карела Кёхера и его жену лишили гражданства Соединённых Штатов Америки в 1986 году. Одновременно им пожизненно запрещён въезд в США. После освобождения Карел Кёхер вернулся вместе с женой в Чехословакию и в годы, предшествовавшие тамошней «бархатной революции», работал в так называемом Прогностическом институте. Там Карел Кёхер тесно сотрудничал с такими, например, людьми, как Милош Земан (будущий премьер-министр Чехии) и Вацлав Клаус (он был премьер-министром до Земана; проведённые в Чехии в 90-е годы социально-экономические реформы связаны именно с Клаусом; в настоящее время — президент Чешской республики). Политические противники Вацлава Клауса, радикальные антикоммунисты, считают и его, и Милоша Земана, и всех, кто работал тогда в Прогностическом институте, едва ли не агентами бывшей службы безопасности, рукой Москвы и скрытыми коммунистами. К этой группе они относят, разумеется, и Карела Кёхера.

Милош Земан (слева), первый президент Чехии Вацлав Гавел (в центре) и Вацлав Клаус (справа)

Милош Земан (слева), первый президент Чехии Вацлав Гавел (в центре) и Вацлав Клаус (справа)

В те же 90-е годы в чешской и в западной печати регулярно проходили кампании травли супругов Кёхеров. Так было, например, в 1995 году, когда из-за поднятой в газетах шумихи Хану Кёхер уволили с работы, так было и в 1998 году, когда ФБР вместе с австрийской полицией попробовало связать имя Кёхера с неудавшейся попыткой некоего мошенника (завербованного ФБР, как считает Карел Кёхер), подзаработать на смерти принцессы Дианы.

Однажды Кёхера спросили: «Ради чего вы, диссидент со стажем, человек, который в своё время сознательно хотел перейти на Запад, работали на социалистическую разведку?». Он так ответил на этот вопрос:

Полагал, что тем самым помогу доброму делу. Я, вообще говоря, по большому счету — чешский националист. После нескольких лет жизни в Америке я пришёл к убеждению, что США угрожают нашей национальной безопасности. Они не были нашими друзьями и не являются ими. Более того, как часть советского блока мы были возможной целью нападения наравне с СССР. Поэтому мы были вынуждены защищаться в любом случае. Я занимался вопросами, связанными с защитой интересов моего государства…

Олегу Калугину, ровеснику и коллеге Карела Кёхера, бывшему генералу КГБ и смелому борцу за демократию, потомственному чекисту и лояльному гражданину Соединённых Штатов, тоже порой задают не очень удобные вопросы. «Когда вас упрекают, называют предателем, говорят не только о том, что вы изменили строю или такой организации как КГБ со всеми её прелестями, а что это измена верности, чести и присяге… Сознаёте ли вы всё-таки некий переход на другую сторону, — абстрагируясь от строя и всего остального?». Олег Калугин в ответ сделал вид, что вопроса он не понял:

Российскому государству я присяги не давал, в органах безопасности в России не работал, в разведке я работал в советской 23 года назад, и к моему счастью, осознание на довольно раннем этапе, что советское КГБ является государством в государстве, и что должно быть разрушено как таковое — это и было отправной точкой в моей жизни в последующие годы в России. Поэтому говорить о том, что я предал государство, — какое? советское государство, нацистское государство? […]

Это вовсе не означает, что мне не дорога моя родина, моя родина — Россия, но быть гражданином страны любой — это вопрос технический. И поверьте, всё равно, что быть гражданином нацистской Германии или Советского Союза. Мы должны выбирать, [с] кем мы должны остаться: с этой системой или выбирать себе новую. Я выбрал новое…

Его спрашивали вовсе не о государственном устройстве, а о той земле, вместе с которой его предки жили, горевали и радовались, которую они порой ругали, которую всеми силами защищали и в которой они теперь лежат. Но он — выбрал для себя новую.

«При вскрытии оказалось, что у «Ларка» развивался рак почки и жить ему оставалось недолго»…

Валентин Антонов, апрель-май 2009 года

— Как вы относитесь к разведчикам-перебежчикам?

Как можно относиться к людям, которые предали Родину?!

— А может, они тоже изменили взгляды…

Ну и оставались бы дома!..

Серия статей «Кардиналы идут в ад»:

1. Операция «Утка»

2. Отдел «С» (начало и окончание)

3. Дороги, которые мы выбираем (начало и окончание)

4. «Бесхитростная русская душа»