— Елена Боннэр как-то заявила: мол, не стоит делать знаменем демократии раскаявшегося шпиона

С женщинами, особенно такими, как Елена Георгиевна, мне спорить не хочется. Однако её муж — академик Сахаров — был одним из создателей оружия массового уничтожения, что, пожалуй, похуже шпионажа. Но он нашёл в себе силы, чтобы изменить свои представления о мире, осудить ядерную войну. Разве это можно только академику? А почему генерал КГБ не имеет права изменить свои взгляды? Времена меняются, меняемся и мы… Нормальный человек в конце концов приходит к Истине. И тот, кто упорствует в своих заблуждениях, особенно когда они не находят объективной, реальной почвы, просто глуп…

— Значит, «придя к Истине», вы полностью переродились?

Во многих отношениях я не изменился: вера в справедливость, братство, честность, порядочность — все эти благородные идеалы у меня в крови…

Два этих уже немолодых человека — почти ровесники: один старше другого всего лишь на полмесяца. Никто из них ангелом не был. Оба они — профессиональные разведчики высокого класса. Оба по долгу службы годами жили и работали в Соединённых Штатах. Оба они на стыке 80-х и 90-х были видными диссидентами. Один из них «просто не был глуп», а у другого коэффициент IQ составлял 180. Оба совершенно легально получили американское гражданство. Но только один из них был потом этого гражданства лишён без права когда-либо вновь ступить на американскую землю. И всего лишь один из двоих оказался настолько неглуп, что стал предателем…

Цитаты, которыми начинались и заканчивались другие статьи из этой же серии, «Операция «Утка» и «Отдел «С», были позаимствованы мной из старой книжки моего детства, которая называлась «Кардиналы идут в ад» и которую, под псевдонимом «И. Лаврецкий», написал выдающийся советский разведчик-нелегал Иосиф Григулевич. Но теперь отставные разведчики пишут уже совсем другие книжки. И в качестве обрамляющих цитат мы воспользуемся на этот раз фрагментами интервью, которое осенью 1992 года дал «Аргументам и фактам» бывший высокопоставленный сотрудник советских спецслужб Олег Калугин.

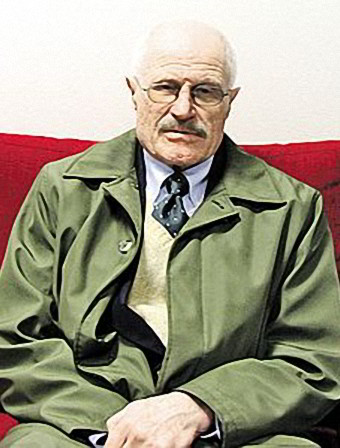

Олег Калугин

Родился он 6 сентября 1934 года в Ленинграде — а три месяца спустя, 1 декабря, именно там, в Ленинграде, террористом Леонидом Николаевым был выстрелом в затылок убит Сергей Костриков (Киров) — видный большевик и руководитель ленинградской партийной организации. Ответом Сталина на это убийство стало развёртывание кампании массовых репрессий, которая впоследствии войдёт в историю под названием «большой террор». Отец Олега Калугина был чекистом и вместе со своими коллегами должен был заниматься как раз охраной руководящих деятелей Ленинграда. Он не был слишком уж ответственным чекистом, потому что не только смог уцелеть после покушения на Кирова, но даже смог потом проработать в органах ещё два десятка лет, благополучно пережив и Генриха Ягоду, и Николая Ежова, и Лаврентия Берию. «Если бы не отец, может быть, всё пошло бы иначе» — полагает Олег Калугин.

В ленинградской средней школе, которую он закончил в 1952 году, Олег Калугин проявил себя комсомольским активистом и очень способным учеником. Сомнений в выборе профессии у него не было: в том же году ему удалось стать слушателем привилегированного Института иностранных языков, который находился непосредственно в системе органов госбезопасности. Ещё примерно через год он получил своё первое офицерское звание, а в 1956 году подал заявление о приёме в партию. По завершении учёбы в Ленинграде его направили учиться уже в Москву, в Высшую разведывательную школу КГБ СССР, где он постигал азы своего ремесла и быстро стал секретарём партийной группы. В 1958 году, в конце учёбы в разведшколе, его «заприметили люди из американского отдела», которые решили направить столь способного молодого офицера на учёбу уже в США — в порядке обмена студентами. Разумеется, дипломы КГБ выглядели бы в Соединённых Штатах совершенно неуместными. Выход был найден очень быстро. Вот как в книге «Прощай, Лубянка!» вспоминает об этом сам Олег Калугин:

Однако нужно было думать о легенде. Шесть лет учёбы в системе госбезопасности должны быть забыты. Я посоветовался со специалистами из Первого (американского) отдела, и мы остановили выбор на Ленинградском университете. Я срочно выехал в Ленинград, встретился со Славиной, давно связанной с филологическим факультетом ЛГУ, побродил по университетским коридорам, отобрал из перечня дипломных работ приемлемую для меня тему и через месяц держал в руках диплом с отличием № 981064 за подписью ректора ЛГУ им. Жданова членкора Академии наук СССР профессора Александрова…

В статье об Олеге Калугине, размещённой в Википедии, о том же самом можно прочитать такие слова: «По окончании университета по собственной инициативе пошёл на работу в КГБ». Ну, что ж… кажется, в 1958 году «специалисты из Первого (американского) отдела» придумали для Олега Калугина очень неплохую легенду, раз она столь популярна и полвека спустя…

Итак, в августе 1958 года старший лейтенант Калугин начал свою карьеру разведчика…

Карел Кёхер

Карел Кёхер (Karel František Köcher — таково его полное имя) родился в словацкой столице Братиславе 21 сентября 1934 года. Сам он никаких книг о себе не писал, поэтому страницы его биографии выглядят гораздо более фрагментарно, чем страницы биографии Олега Калугина. В 1939 году вся семья Кёхера (у него еврейские корни) перебралась на жительство в Прагу, где он получил неплохое гимназическое образование. В том же самом 1958 году, когда его сверстник Олег Калугин закончил разведшколу в Москве, Карел Кёхер закончил физико-математический факультет Карлова университета в Праге (через несколько лет он закончит и философский факультет этого университета). И тогда же Карел Кёхер вступил в ряды коммунистической партии Чехословакии. Известно также, что он работал на радио и что подготовленные им материалы нередко вызывали недоумённые вопросы у чехословацких органов госбезопасности. Но остаётся неизвестным, как всё это совмещалось в одном человеке. Впрочем, предоставим слово самому Карелу Кёхеру. В интервью, которое он дал на чешском радио 7 июня 2008 года, Карел Кёхер так вспоминает те годы:

С самой своей юности я старался бороться с тем режимом, который возник в Чехословакии после коммунистического переворота 1948 года. Даже состоял в нелегальной организации Карела Прухи, в те времена известного скаутского деятеля. Позже его арестовали за террористическую деятельность и надолго упекли за решётку, но меня друзья не выдали, и я остался на свободе. А позже я победил в крупном чехословацком конкурсе и должен был в качестве работника ЮНЕСКО ехать в Африку, но меня, разумеется, не выпустили. За мной следили, всё из-за того, что я общался с диссидентами и не приветствовал коммунистический режим. Даже пытались инкриминировать контакты с несовершеннолетними девочками. Было понятно, что вот-вот меня посадят. А в тюрьму я не хотел. И тогда решил: надо начать работать на разведку — вторую, не ту, которая меня преследовала, часть министерства внутренних дел. Пошёл к ним, и меня взяли. Потому, что несмотря на мои антикоммунистические настроения, я всё-таки был человеком одарённым, они это понимали. Конечно, я думал о том, что если меня пошлют во Францию или Англию, то я сбегу, попрошу убежища, но меня послали в США, а к Америке я относился, мягко говоря, не очень. Хотя, надо признать, что за годы моей жизни там Америка показала мне свою лучшую сторону…

Считается, что своё сотрудничество с чехословацкой разведкой Карел Кёхер начал в 1962 году: именно тогда его начали готовить для последующей работы в США. А в 1963 году Карел Кёхер познакомился с очаровательной Ханой Пардамцовой (Hana Pardamcová). Молодая (на десять лет моложе) Хана — красавица, спортсменка, комсомолка (ой, нет! Хана к тому времени уже состояла в компартии Чехословакии) — легко завоевала сердце Карела и уже спустя три месяца стала его законной женой. Теперь их готовили вместе… Рассказывает Карел Кёхер:

Ко мне домой пришёл полковник Гвоздек, мой начальник, и сказал, что мне надо поехать в США. Я спросил: «Надолго?». Он ответил «Очень надолго»… — «И какая моя цель?» — «Внедриться в ЦРУ». Причём, мне никто не давал никаких инструкций, как туда попасть, что для сделать. Я всё должен был придумать сам. Это звучит как шутка, но на самом деле это сработало…

И вот в начале 1965 года, не дождавшись прихода «пражской весны», супруги Кёхеры, убегая от невыносимого коммунистического режима, эмигрировали сначала в Австрию, а 5 декабря того же года оказались уже в Нью-Йорке…

Олег Калугин, как мы прекрасно понимаем, оказался в Нью-Йорке гораздо раньше, а в том 1965 году он как раз ненадолго вернулся оттуда в Москву. В статье под обращённым к Олегу Калугину радостным названием «До 120-ти, генерал!», которая была опубликована в Америке в 2004 году, некий Альберт Плакс не может сдержать чувства восхищения способным генералом:

Начнём с того, что, вопреки устоявшемуся среди большинства из нас стереотипу, независимо от того, приходилось ли кому-либо иметь какое-либо дело с представителями КГБ или нет, Олег Калугин — человек необычайно образованный и интеллигентный. С ним можно разговаривать на любую тему, он всегда готов поддержать разговор, и почти всегда ты узнаёшь от него что-то новое. Всё-таки его учителями были лучшие профессора Ленинградского университета и не менее престижного Колумбийскoго в Нью-Йорке. И это неважно, что, оказавшись в первой группе из четырёх советских студентов, посланных в 1958 г. на учебу в США по обмену, он был одним из двух сотрудников КГБ. Посылали всё равно лучших из лучших…

Да уж, плохих пошлют… Правда, мы уже знаем — между прочим, знаем со слов самого Олега Калугина — что его наставниками в Ленинграде и в Москве были вовсе не «лучшие профессора Ленинградского университета», а совсем другие «профессора». Но тоже, впрочем, лучшие. А в остальном Альберт Плакс совершенно прав: посылали всё равно лучших из лучших. Даже если не считать двух лучших сотрудников КГБ, то ведь и среди двух других «советских студентов», направленных на учёбу в Колумбийский университет, один представлял Главное разведывательное управление Генштаба, тогда как другой — будущий идеолог горбачёвской перестройки Александр Яковлев — представлял ЦК партии. Вот в такой компании Олег Калугин получил стипендию Фулбрайта и весь учебный год постигал секреты журналистики в «не менее престижном» Колумбийском университете или где там ещё…

И снова Олег Калугин

Но в Нью-Йорк его отправили ведь не ради журналистики? Разумеется, нет. Олег Калугин побывал тогда во многих местах, повстречался и познакомился со многими людьми и даже — даже успел тогда лично завербовать ценнейшего агента, которому тут же дали псевдоним «Кук». Собственно, Кук сам подошёл к Олегу Калугину прямо на улице, назвался Анатолием родом с Кубани и сообщил, что он занимается в Америке вопросами твёрдого ракетного топлива, а уже на второй их встрече, в кафе, вызвался передать Олегу Калугину образцы топлива и подробное описание технологии его изготовления. «Через неделю, — вспоминает в цитированной выше книге Олег Калугин, — из Москвы пришло сообщение о том, что «Кук» представляет серьёзный оперативный интерес, его информация высоко оценена Центром, необходимо принять все меры, чтобы сохранить его как источник информации». Но это была уже забота не Калугина, а его коллег из научно-технической разведки. Зато Олегу Калугину достались лавры весьма способного разведчика, что во многом определило его карьеру на последующие несколько лет…

Забегая вперёд: потом Кук-Анатолий переедет в Советский Союз, а в 1978 году Московское управление КГБ заподозрит его в шпионаже. Олег Калугин попытается его вызволить, но тень подозрения падёт и на его самого. Результатом той истории стал конец карьеры Олега Калугина в разведке. Цитирую слова Александра Соколова, тоже профессионального разведчика:

Агент нью-йоркской резидентуры Кук, который самоинициативно «подставился» Калугину в 1959 году, оказался агентом ФБР. Анализ материалов показал ещё в начале 70-х годов, что сотрудник КГБ, принявший предложение Кука, знал об этом и был либо агентом ФБР, либо действовал в карьерных целях. Материалы по твёрдому ракетному топливу, переданные Куком, нанесли ущерб Советскому Союзу, по оценкам специалистов, на сумму свыше 60 миллионов рублей в тех ценах. Разработать Кука как агента ФБР нашей контрразведке не удалось, но на Калугина пало сильное подозрение в шпионаже…

Всё это, однако, случится только через двадцать лет. А до той поры карьера Олега Калугина развивалась успешно и стремительно. Летом 1960 года Калугин вернулся в США под видом журналиста-международника, и в этом своём качестве он сдружился с такими «настоящими» журналистами, как Станислав Кондрашов, Виталий Кобыш и Борис Стрельников. Потом его прикрытием стала работа сначала вторым, а затем и первым секретарём советского посольства в Вашингтоне — по линии же разведки он был там вначале заместителем резидента, а потом некоторое время исполнял обязанности самого резидента. Рассматривалась даже возможность назначения его резидентом в Японию, но… в декабре 1969 года шифровкой из Москвы Олегу Калугину было предложено стать заместителем начальника службы внешней контрразведки.

Это являлось для Калугина несомненным повышением. Это означало скорые генеральские погоны и возможность работать в центральном аппарате советской разведки. Вернувшись в конце февраля 1970 года в Москву, Олег Калугин с головой погрузился в новую для него работу. Постепенно служба «контрразведки в разведке» разрасталась, и летом 1972 года была преобразована в специальное управление «К», начальником которого Калугин и был в 1973 году назначен. Особых успехов в выявлении вражеских агентов Олег Калугин, правда, не достиг. В цитированной выше книге он откровенно признаётся:

По подозрению в шпионаже подвергалось проверке крайне малое число офицеров, но в мою бытность ни один из них не был разоблачён как агент иностранной державы. Сказалась слабая контрразведывательная подготовка и отсутствие надлежащего опыта у отдела безопасности. Несомненно, влияло и психологическое неприятие идеи, что в собственной чекистской среде может действовать шпион…

Но, разумеется, сложа руки чекисты тоже не сидели — взять хотя бы дело Артамонова. В начале 1959 года командир советского эсминца Николай Артамонов, 30-летний капитан 3 ранга с прекрасными служебными перспективами, познакомился в офицерском клубе польского портового города Гдыни с молодой студенткой по имени Ева (Ewa Góra, Ева Гура). Вероятно, это всё же была любовь с первого взгляда. Когда Ева решительно отказалась уехать с ним в СССР, Николай Артамонов, кажется, совсем потерял голову: единственный выход он увидел в том, чтобы сбежать вместе с Евой на Запад, оставив в Ленинграде жену (между прочим, дочь адмирала) и сына и перечеркнув все виды на блестяще начавшуюся карьеру. В июне 1959 года, отправившись с Евой якобы на рыбалку, он сумел на военном катере пересечь Балтийское море и достичь шведских берегов. И вскоре офицером советского военно-морского флота занимались уже американские спецслужбы…

Сохранилось несколько их снимков, сделанных в 1959 году. Вот один из них:

Сохранилось несколько их снимков, сделанных в 1959 году. Вот один из них:

Ева Гура и Николай Артамонов в офицерском клубе Гдыни

По-видимому, раскрытые Артамоновым военные секреты оказались настолько важными, что вскоре Николай Артамонов (под именем Николас Шадрин) и ставшая его фактической женой Ева Гура (под именем Бланка Шадрин) получили американское гражданство. Одновременно в Советском Союзе он был заочно приговорён к смертной казни. Настойчивые его поиски в 1965 году увенчались успехом: было установлено, что Артамонов-Шадрин являлся сотрудником американской военной разведки и консультантом ЦРУ. Перспектива заполучить своего агента в этих ведомствах привела к мысли о его перевербовке. Перевербовка прошла удачно, Николай Артамонов раскаялся в содеянном и под псевдонимом «Ларк» стал сотрудничать с советской разведкой. Это явилось несомненной заслугой и её вашингтонской резидентуры, в которой как раз в те годы работал Олег Калугин.

Однако, невысокое качество получаемой от Ларка информации стало со временем наводить руководство разведки на подозрение, что на самом-то деле его специально подставили для вербовки американские спецслужбы. Было принято решение доставить Ларка в Москву, чтобы разобраться с этим делом на месте. В декабре 1975 года Ларка под благовидным предлогом заманивают в Вену (это было тем более легко сделать, что все свои шаги Ларк, как выяснилось, координировал с ЦРУ и прибыл в Вену в сопровождении сотрудников американской разведки). Под предлогом встречи с агентом-нелегалом Ларк сел в машину, где его усыпили хлороформом, надели наручники и затем повезли к заранее подготовленному тайному переходу через границу между Австрией и Чехословакией. На чехословацкой стороне границы всю группу встречали специально прибывшие из Москвы чекисты во главе с Олегом Калугиным. Машина с Ларком застряла, чуть-чуть не доехав до границы. Ларк в это время уже пришёл в себя и сидел в машине, пока остальные чертыхались и искали подручные средства, чтобы вытащить её на дорогу. Именно тогда Олег Калугин, по свидетельствам очевидцев, открыл дверцу машины и лично вновь усыпил Ларка, после чего он не проснулся уже никогда. Далее вновь предоставим слово Александру Соколову, который в 60-е годы работал в вашингтонской резидентуре вместе с Олегом Калугиным (источник):

ЦРУ не могло отдать нам Ларка-Артамонова, потому что он очень много узнал о методах работы американцев… Будучи консультантом ЦРУ, как я полагаю, [он] мог знать и о Калугине как об агенте ЦРУ. Калугин знал о деле Ларка… Однако, он не знал, что Ларк является подставой нашей разведке от ЦРУ и ФБР. Не знал потому, что в 1968 году в резидентуре ПГУ КГБ в США произошла смена руководства. Вместо Соломатина её возглавил Полонек, который ограничил информирование сотрудников о делах друг друга. Каждый работник нашей резидентуры в США стал знать только свой участок работы и дела только тех агентов, что были у него на связи. А когда я в 1970 году пришёл к выводу, что Ларк является двойным агентом, то об этом моём выводе знали только я и Полонек. Калугин, который уже был заместителем начальника Управления внешней контрразведки Боярова, никак не мог знать об этом…

Александр Соколов полагает, что Олег Калугин, не имея возможности предотвратить вывоз Ларка, лично выехал на место и под предлогом усыпления набросил Ларку на лицо платок с каким-то ядом, тем самым убив его. Так оно было или не так — сказать теперь трудно. Олег Калугин, подробно рассказывая в своих мемуарах об этом деле (собственно, его книга «Прощай, Лубянка!» и начинается с эпизода встречи Ларка), ни словом не упоминает ни о каком платке, зато указывает: «Начальник 4-го Главного управления Минздрава СССР Е. Чазов подтвердил первоначальный диагноз» (острая сердечная недостаточность). И тут же Олег Калугин зачем-то делает совсем уж странное замечание: «При вскрытии оказалось, что у «Ларка» развивался рак почки и жить ему оставалось недолго». Что он этим хотел сказать — совершенно непонятно…

Так теперь выглядит бывшая Ева Гура

Загадочное исчезновение Ларка наделало тогда очень много шуму. Соединённые Штаты и Советский Союз наперебой обвиняли друг друга в похищении, соответственно, американского гражданина Шадрина и советского гражданина Артамонова. Но был, вероятно, всего лишь один человек, который ни в какие игры не играл и для которого исчезновение Ларка явилось личной трагедией — та самая Ева Гура, или же Бланка Шадрин. Они приехали в Вену вместе, и в тот декабрьский вечер она не дождалась своего мужа.

Бланка Шадрин жива до сих пор. У нас нечасто предоставляют слово жёнам перебежчиков, а ведь их воспоминания могут порой внести такие штрихи в общую картину, которые напрасно было бы искать в отчётах профессионалов разведки. Наверное, читателям было бы интересно узнать, что же рассказала Бланка Шадрин в своём недавнем интервью польскому телевидению. Вот выдержки из этого интервью (перевод с польского мой):

Это была любовь с первого взгляда? Помните ли Вы первую встречу?

Я помню, что это случилось в офицерском клубе в Гдыне, где сквер Костюшко. Во второй раз мы увиделись через шесть недель, и тоже случайно.

Чем он Вас покорил? Как Вы его запомнили?

Он был такой галантный, я тогда подрабатывала в больнице, по ночам, и он первый раз отвёз меня туда на машине… Потом он принёс билеты на хор Александрова, а потом он уехал в Россию, а когда вернулся, то мы стали встречаться. […]

Много ли Вы знали о Николае, рассказывал ли он Вам о России?

Специально о России я его не расспрашивала, Россия меня не интересовала, я бы никогда туда не поехала, даже теперь.

Предложение бежать [на Запад — В. А.], должно быть, оказалось для Вас большой неожиданностью.

Да, в первый раз я даже подумала, что плохо его поняла, и не переспрашивала, потому что между нами был барьер: я полька, он русский. О России речи не было.

А во второй раз? Как это было?

Была пятница, и Николай не мог уйти с корабля… мы встретились на лугу недалеко от корабля, и вот тогда он сказал мне без недомолвок. Я была поражена. После миссии в Польше Николай должен был пойти на курсы генералов, у него было светлое будущее. Я сказала, что, быть может, когда-нибудь в другой раз, когда он снова будет в Польше… Он ответил, что об этом не может быть и речи. […] И говорит, чтобы я ему сразу дала ответ, потому что, возможно, придётся уже в это воскресенье. Ему ещё нужно приготовить и топливо, и запасные части, если что-то случится. […]

Подошёл день побега.

Это было седьмого вечером. Дома никого не было: ни моего брата, ни мамы. Брать с собой мне ничего было нельзя: если б нас схватили, то я ни о чём не знаю, мы просто выехали на рыбалку. Николай пришёл и продиктовал мне письмо для мамы, что будто бы мы поехали на ярмарку. Есть такой русский обычай, когда перед отъездом минуту сидят и молчат. Мы посидели минуту и на такси поехали к скверу Костюшко. Было седьмое число, июнь. Николай выбрал воскресенье, чтоб движение было поменьше. […] [В некоторых современных источниках в качестве даты побега указывается июль, но, видимо, Бланка права: в 1959 году седьмое число было воскресеньем только в июне — В. А.]

Вы чувствовали из-за всей этой истории, что связь между вами стала сильнее? [Речь идёт о суточном плавании в море и о прибытии в Швецию — В. А.]

Ну, наверное, да: мы ведь были предоставлены самим себе. У него не было никого, у меня никого не было. Я скверно себя там чувствовала, думала: вот если б повернуть стрелки часов назад, то я бы этого не сделала.

Вы начали сожалеть?

Начала сожалеть, потому что и в самом деле было кошмарно. Я оказалась в камере в очень неинтересной компании. Мне было 21 год — Боже, думала я, неужели так будет всю жизнь? Они [шведы — В. А.] не знали, что с нами делать.

И тогда вы решились на Штаты?

Николаю было всё равно. А я думаю: ведь нужно же отсюда выехать. Мы разговаривали об этом. […] Я села на метро, поехала искать в Стокгольме американское посольство, спрашивала на улице и каким-то образом нашла. […] Много было вопросов, я ни на один вопрос не отвечала. Потом меня проводили в какую-то комнату, где меня ждали: один бывший русский и один американец, который знал русский язык — и им я всё по-русски рассказала. В тот же самый вечер за нами приехали американцы со шведами. И сразу на самолёт. В том самолёте было дерево, кусочки дерева — перевозили, наверное, какие-то товары. Сразу в Америку мы не полетели, а полетели во Франкфурт-на-Майне, были там три недели. Уже во Франкфурте, а потом в Америке к Николаю приходило множество людей из флота, из ЦРУ, и его допрашивали без остановки. […]

Он Вам рассказывал о своей работе в военно-морской разведке? Она увлекала его?

До 1966 года рассказывал, потому что были интересные люди, работа его увлекала, а потом уже нет. […]

Какой он был человек?

Видите эту гитару? У него был прекрасный голос, только у русских и у итальянцев есть такие голоса, и он купил себе в русском магазине эту семиструнную гитару. В основном, у них там гитары шестиструнные. Часто гости приходили, и его надо было упрашивать — он не любил этого делать. Разве что одна рюмочка коньяку, другая рюмочка, и тогда он усаживался, я всегда просила: «Сыграй «Синий платочек» — и он играл. Он был очень начитанный, много знал не только по морской тематике, но также и о литературе, об искусстве… […]

Всё время над ним висел смертный приговор.

Позднее он об этом узнал.

Вы не боялись, что вот ворвётся к вам коммандо и…

Да как-то нет. Николай говорил, что он бы не мог так жить, непрерывно оглядываясь. […]

И пришёл тот роковой день, когда агент КГБ явился к Николаю. Вы знали об этом?

Нет, я ничего не знала. если б я была более любопытной, то узнала бы, потому что были телефонные звонки, кто-то клал трубку, но я, может быть, подсознательно, не хотела [знать — В. А.]. Каждую среду во время ланча Николай встречался с агентами ФБР и ЦРУ, которые ему подбрасывали материалы, они постоянно звонили.

Вы ничего не знали о ФБР, КГБ — вы не чувствовали, что происходит нечто плохое?

Ничего я не знала, это потом уже я набралась знаний. О ФБР мне было известно то, что люди там всё время хотели что-то узнать: о России, о флоте. Я думала, что это такое продолжение [очевидно, первоначальных допросов — В. А.], ведь он столько всего знал об этом — ходячая энциклопедия. Думала, что это всё связано между собой. […]

Но у Вас были какие-то плохие предчувствия? У Вас не было никаких предчувствий, когда вы выехали в Вену?

Нет. В Вене мы должны были пробыть только пару дней, Николай должен был встретиться там с русским, а после этого мы собирались уехать на неделю или на десять дней покататься на лыжах.

Когда Вы впервые почувствовали беспокойство?

Я пошла на оперетту «Цыганский барон». Николай сказал мне, что если он придёт пораньше, то они пойдут ещё на обед, а если нет, то пойдут в бар, в гостиницу, выпить кофе или вина. Было 21.45. В половине двенадцатого я начала волноваться, была вся на нервах, и только слушала тот лифт, как он скрипел, слушала его всю ночь. Уже после часу ночи я знала, что что-то случилось, думаю: пережду, не хотела бить тревогу.

Вы долго не верили?

Я не знала, во что верить. Думала, что его похитили. Русские бы его не убили. Живя в Штатах 15 лет, Николай имел знакомства, многое знал об американцах, о высокопоставленных людях. Ведь русских это бы очень заинтересовало, они могли бы это использовать — и убить потом, если б хотели. И я была уверена, что он должен быть жив. […]

Не думаете ли Вы, что американцы попросту воспользовались Вашим мужем, словно пешкой на шахматной доске или приманкой для хищной рыбы, что они не интересовались его судьбой, использовали его?

Через столько лет он был мало для них полезен.

Нам известно, что русские обещали ему встречу со шпионом-нелегалом и что американцы гарантировали ему безопасность, если эта встреча состоится.

За пару дней до отъезда в Вену Николай взял меня с собой на прогулку. Был он тогда очень возбуждённым — таким я его раньше и не видела, — радостным, и он сказал, что после этой поездки многое изменится к лучшему. Что-то ему обещали, он сам мне об этом сказал. Это он мне сказал, и я была счастлива, что всё в конце концов будет нормально, потому что он приходил с той работы — усталое лицо… […]

Как Вы встретились с Олегом Калугиным?

Я пошла на его лекцию в Католическом университете в Вашингтоне. Спросила его о могиле в Москве, под каким именем там лежит — кажется, под вымышленным, латвийским именем там лежит, я знаю, потому что мои знакомые там ходили, искали. Но Калугин сказал, что ему ничего не известно. Потом ещё были похороны […], в кафедральном соборе в Вашингтоне. […] Я смотрела, через который вход он войдёт в собор. Есть несколько входов в собор. Мой адвокат встал у другого, но ведь он бы его не узнал. Уже месса почти началась, как вдруг я говорю: «Калугин», — он со всем этим антуражем своим, людьми около него. Ну, я к адвокату, и мы с ним — за Калугиным. Только вот там была масса людей, мы не могли сесть за ним. Ждали, когда закончится месса, и потом подошли к нему. Вокруг английские бизнесмены, с этими своими аппаратиками, Калугин очень симпатичный такой, адвокат говорит, что хотел бы с ним встретиться, обменялись телефонами. И на самом деле они встретились, потому что Калугин чувствовал, что адвокат может ему пригодиться в стараниях о «зелёной карте» [вид на жительство в США — В. А.]. Ну, и тот ланч, но, конечно, адвокат тоже от него ничего не узнал.

Какое последнее — безмятежное — воспоминание осталось у Вас о муже? Каким он Вам запомнился?

Я его помню всегда одинаково. Долгое время не могла об этом думать, попрятала фотографии. Я была в таком странном состоянии долго, музыку не могла слушать. Длилось это, наверное, с год. С людьми не могла видеться, разве что только с самыми близкими, с теми, которые знали — с другими не могла. Ну, что я им могла сказать? С пациентами на работе была раздражительной, они меня нервировали, в клинике я постоянно висела на телефоне, разговаривала с адвокатом. Он у меня всегда стоит перед глазами. В клинике один даже раз была между пациентами в лаборатории, и словно видение какое: что он идёт в сторону дома, идёт по этой дорожке, а я отворила двери наружу и видела его сквозь щёлочку — такой улыбающийся, ах, это значит, что вернётся — и я в это верила, потому что сон, даже не сон, а явь. И я в это верила. Так-то, нормально, он мне не снился. Я посадила азалии к его возвращению — мы рассчитывали на то, что будет, может, какой-нибудь обмен, мы думали, что он жив.

В Польше в 2006 году демонстрировался телесериал о самых громких побегах поляков на Запад. Об истории Николая Артамонова и Евы Гуры рассказывает там серия под названием «Тройной агент». На посвящённой телесериалу польской странице Википедии в комментариях к серии написано буквально следующее: «Агенты [КГБ] получили задание доставить Шадрина живым в Москву. Операцией руководил Олег Калугин, который, вероятно, отравил Николая». А вот интересно: будь это и в самом деле так — что чувствовал Олег Калугин, когда Ева Гура, зная ведь об этом, расспрашивала его о могиле своего мужа, убитого им?.. «При вскрытии оказалось, что у «Ларка» развивался рак почки и жить ему оставалось недолго». Удивительная фраза…

Следует лишь добавить, что материалы ЦРУ по Ларку (в частности, и по деталям подготовки американцами венской операции) до сих пор остаются строго секретными.

Но вернёмся к супругам Кёхерам. Точно не известно, чем они занимались в Америке в 1966 году, но известно, что после приезда в Нью-Йорк Карел Кёхер смог поступить в тот же самый пресловутый Колумбийский университет, где один сезон провёл в своё время и Олег Калугин.

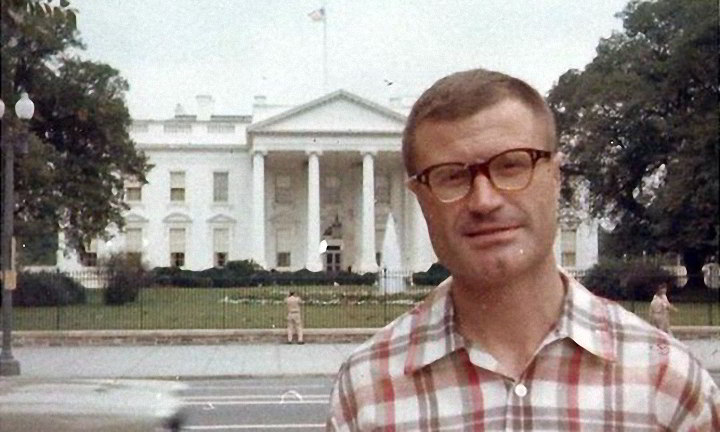

Карел Кёхер в Соединённых Штатах. Снимок 1966 года

Карел Кёхер в Соединённых Штатах. Снимок 1966 года

Наставниками Кёхера тоже ведь были «лучшие профессора», с одним из которых, Збигневом Бжезинским, Карел сошёлся довольно близко (позднее Збигнев Бжезинский, известный своим крайним русофобством, станет влиятельным помощником президента США Джимми Картера по национальной безопасности). Вообще говоря, Карел Кёхер тоже очень быстро позиционировал себя как завзятого антикоммуниста, и в 1967 году его привлекли к работе на «Радио «Свободная Европа». Одновременно он продолжал занятия и в Колумбийском университете, что позволило ему защитить диссертацию и стать в 1970 году доктором философии. Короче говоря, не будет ошибкой утверждение, что к 1970 году супруги вполне вписались в американские реалии.

И вот в том же 1970 году, когда Олег Калугин пошёл на повышение, Карел и Хана Кёхеры стали, наконец, гражданами Соединённых Штатов. Впрочем, вначале давать им гражданство не хотели: вызывало сомнение их членство в компартии Чехословакии. Но находчивый Карел вовремя вспомнил про свои еврейские корни, быстренько вступил в молодёжную еврейскую ассоциацию, и с помощью конгрессмена Беллы Абцуг все вопросы были сняты.

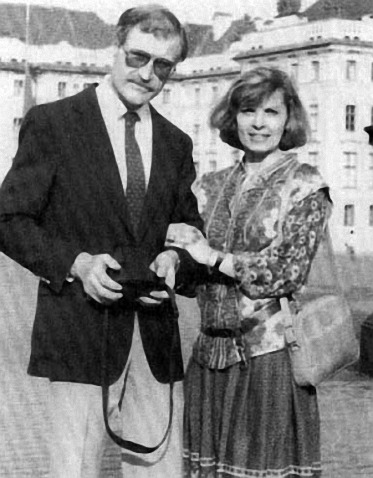

Карел Кёхер и его жена Хана в Праге.

Снимок сделан в 1987 году

О том, чем занимались Кёхеры в 1971 и в 1972 годах, сказать трудно. Но вот в феврале 1973 года цель «внедриться в ЦРУ» была, наконец, им достигнута: Карел Кёхер стал сотрудником американской разведки. В его функции входило переводить разные совершенно секретные материалы типа донесений агентов ЦРУ в странах Восточной Европы и в СССР. Передаваемая им в Прагу (а затем и в Москву) информация была поистине бесценной. Само собой разумеется, что Хана Кёхер не только была в курсе всех дел своего мужа, но она была также его активной помощницей в разведывательной деятельности и выполняла при нём функции курьера.

Однако, канал ЦРУ не был единственным источником добываемой Кёхером информации. В историю разведки супруги Кёхер вошли как одни из самых успешных «сексуальных» агентов. И Карел, и Хана были очень хорошо известны в кругах любителей экстремального секса. Они являлись постоянными участниками оргий и свинг-вечеринок в Вирджинии и в Мэриленде, в Нью-Йорке и в Вашингтоне — буквально в двух шагах от Белого дома. Причём, Хана Кёхер, очаровательная голубоглазая блондинка, очень скоро стала получать истинное удовольствие от такого секса, превратившись среди его любителей в настоящую звезду. А среди «любителей» — среди «любителей» было немало высокопоставленных государственных служащих, от которых умный разведчик мог узнать много чего интересного.

Впрочем, сам Карел Кёхер в упомянутом выше интервью для чешского радио, не отрицая самого факта своего участия в подобных мероприятиях, отнюдь не склонен преувеличивать их значимость для добывания разведывательной информации:

Тогда был популярен такой образ жизни, «дети Вудстока» это называется. Да, я ходил на нудистские пляжи, свингер-вечеринки, курил марихуану. Но сами подумайте, кто будет рассказывать в постели о том, где у кого сколько ядерных боеголовок? Сексуальных агентов выращивал Маркус Вольф в «Штази», красивых парней, в которых влюблялись секретарши самых секретных учреждений и сами открывали сейфы. Но и делали они это из любви, а не во время секса… Ещё писали, что я якобы мог шантажировать тех, кто участвовал со мной в оргиях. Тоже глупости. Те, кто участвуют в оргиях, шантажа не боятся…

Следует сказать, что использование в разведке такого мощного средства, как секс, — это очень деликатная и практически неизвестная широкой публике тема. Было бы очень странным, если б соображения морального плана являлись неким ограничителем в профессии, которая для добывания информации традиционно не брезгует никакими средствами. Олег Калугин, рисуя в своих мемуарах сотрудничество КГБ со спецслужбами социалистической Германии (то самое «Штази» Маркуса Вольфа), замечает по этому поводу следующее:

Кое-что мы позаимствовали у Вольфа, например нелегалов, охотившихся за одинокими женщинами — сотрудницами государственного аппарата. Нередко выступая «под чужим флагом» — от имени социал-демократов или наоборот, реваншистских формирований, эти люди ухитрялись проникать к самым сокровенным секретам федерального правительства в Бонне. Иногда, читая донесения «с поля боя», я искренне сочувствовал довольно молодым мужчинам, с германской аккуратностью описывавшим не только оперативную часть своих встреч с перезревшими фрейлейн, но и то отвращение, с которым они, женатые люди, выполняли функции «любовников»…

Создаётся впечатление, что возможности агента такого уровня, как Карел Кёхер, значительно превышали потребности чехословацких спецслужб. Достаточно сказать, что нелегала Кёхера пытались (разумеется, безуспешно) привлечь в Праге для дачи показаний в судебных процессах против местных диссидентов. Короче говоря, отношения с руководителями чехословацкой разведки у Карела Кёхера как-то не сложились: он вёл себя достаточно независимо, да и те не жаловали Кёхера особым вниманием. В том же интервью на чешском радио 7 июня 2008 года Карел Кёхер вскользь упомянул: «Вообще, от разведки я не получал никаких денег… Если надо было встретиться потом, например, в Вене, то мне оплачивали авиабилет и суточные, но не более того. Единственный раз, когда я получил большую сумму — это было 20 тысяч долларов, и то благодаря Юрию Андропову». Между прочим, яркую характеристику руководителям разведки Чехословакии даёт в своих мемуарах Олег Калугин:

Начальник разведки Милош Гладик постоянно ощущал давление со стороны гусаковской партийной номенклатуры, прежде всего министра внутренних дел Обзины и его заместителя Грушецкого, использовавших валютные ассигнования разведки в личных целях. Болезненный Гладик, частенько прибегавший к спиртному, чтобы заглушить тоску, не выдержал напряжения и скончался прямо в кабинете Грушецкого в восьмидесятом году…

Вообще говоря, вплоть до окончания «пражской весны» чехословацкая разведка действовала фактически независимо от советской, но даже и потом та информация, которую получали от Кёхера в Праге, зачастую доходила до Москвы в очень урезанном виде. Впрочем, и в таком виде эта информация представляла для советских спецслужб огромный интерес.

В 1975 году Карел Кёхер, среди прочего, сообщил в Москву (тоже через Прагу — до Москвы эта его информация дошла не сразу и лишь в самом общем виде), что ЦРУ имеет намерение завербовать советского дипломата Александра Огородника. Сообщение Кёхера привело к тем событиям, на основе которых был впоследствии сделан популярный телефильм под названием «ТАСС уполномочен заявить».

Это же сообщение привело к тому, о чём в фильме не было сказано ни слова: Олег Калугин и Карел Кёхер — два ровесника, два эрудита, два разведчика, два противника — встретились, наконец, лицом к лицу…

Валентин Антонов, апрель-май 2009 года

Серия статей «Кардиналы идут в ад»:

1. Операция «Утка»

2. Отдел «С» (начало и окончание)

3. Дороги, которые мы выбираем (начало и окончание)

4. «Бесхитростная русская душа»