Поиск и установление контактов со специалистами, налаживание каналов передачи ими информации происходило в условиях активного противодействия со стороны западных спецслужб и с использованием самых квалифицированных сотрудников. Об одном из таких сотрудников разведки стоило бы сказать чуть подробнее.

Елизавета Розенцвейг-Зарубина

Судоплатов в своих воспоминаниях называет Елизавету Зарубину (урождённую Эстер Розенцвейг) «выдающейся личностью». Сотрудник разведки с 1919 года, красивая и чрезвычайно обаятельная, она легко располагала к себе людей. Между прочим, это именно она, воспользовавшись своими близкими отношениями с Яковом Блюмкиным, любимцем Дзержинского и одним из убийц 6 июля 1918 года германского посла в России графа Мирбаха («левоэсеровский мятеж»), раскрыла его контакты с Троцким и в 1929 году под руководством Эйтингона и Трилиссера выманила Блюмкина в Москву, где тот был арестован и вскоре расстрелян. (На расстреле, как говорят, Яков Блюмкин выкрикнул: «Стреляйте, ребята, в мировую революцию! Да здравствует Троцкий! Да здравствует мировая революция!..» Между прочим, многие факты из жизни Якова Блюмкина легли в основу образа всем хорошо известного героя-разведчика Макса фон Штирлица из романов Юлиана Семёнова.)

Потом Елизавета стала женой другого нашего разведчика, Василия Зарубина, и на их совместном счету числится, например, вербовка сотрудника немецких спецслужб Лемана (ставшего, кстати, ещё одним из прототипов Штирлица).

Во время войны Василий Зарубин был резидентом советской разведки в США. Елизавета Зарубина через жену Роберта Оппенгеймера, которая симпатизировала Советскому Союзу, смогла влиять и на самого Оппенгеймера. Через родственника в Москве она смогла выйти на Сциларда. Под её руководством в США работала жена знаменитого русского скульптора С. Т. Конёнкова, которая тоже была нашим агентом (по кличке «Лукас») и находилась в ближайшем окружении как Оппенгеймера, так и Эйнштейна, жившего в Принстоне. С Эйнштейном она была знакома с 1935 года; в начале осени 1945 года Конёнковы спешно вернулись в Москву. В 1998 году на аукцион «Сотбис» были выставлены письма Эйнштейна к Маргарите Конёнковой. В письме, например, от 27 ноября 1945 года читаем:

Только что сам вымыл себе голову, но без особого успеха. У меня нет твоей сноровки и аккуратности… Но как мне всё здесь напоминает о тебе: альмарово одеяло, словари, та замечательная трубка, которую мы считали пропавшей, и все другие мелочи в моей келье. Ну и, конечно, осиротевшее гнездышко…

«Альмары» — неологизм, придуманный Эйнштейном, получается от слияния двух имён: Альберт (Эйнштейн) и Маргарита (Конёнкова). Так Эйнштейн называет их общие вещи. По-видимому, Маргарита Конёнкова была последней любовью великого физика…

Слева направо: Роберт Оппенгеймер, жена Эйнштейна Эльза,

Слева направо: Роберт Оппенгеймер, жена Эйнштейна Эльза,

Эйнштейн, Маргарита Конёнкова, дочь Эйнштейна — Марго

Использовались любые возможности. Так, академик А. Ф. Иоффе предложил разведчикам поискать подходы к одному из своих прежних молодых сотрудников по Ленинградскому физико-техническому институту, одному из тройки «мушкетёров» — Георгию Гамову, который имел широкие связи в научном мире и был в дружеских отношениях с Нильсом Бором. «Нам удалось воспользоваться широкими знакомствами, которыми располагал Гамов, — пишет Павел Судоплатов. — Лиза Зарубина принудила жену Гамова к сотрудничеству в обмен на гарантии, что родственникам в Союзе будет оказана поддержка в трудные военные годы». Принудила…

Аптека в Санта-Фе (штат Нью-Мексико, совсем недалеко от Лос-Аламоса) была в 1940 году всего лишь запасной явкой Наума Эйтингона и Иосифа Григулевича в операции «Утка». Теперь старые связи пригодились. Через Санта-Фе, в частности, проходила информация, получаемая от Ферми и его молодого сотрудника Бруно Понтекорво (он был переправлен в Советский Союз в 1950 году, вскоре после ареста Фукса; впоследствии Понтекорво работал в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне и в 1964 году стал академиком АН СССР).

Хелла Вуолийоки

В Европе же, вспоминает Павел Судоплатов, «агентов-женщин, вышедших на Мейтнер [имеется в виду крупный физик-ядерщик Лиза Мейтнер — В. А.], инструктировала по указанию Берии заместитель резидента НКВД в Стокгольме Зоя Рыбкина», которая гораздо более известна нам как детская писательница Зоя Воскресенская. Контакты с Нильсом Бором и Лизой Мейтнер, осуществлялись, в частности, через финскую писательницу Хеллу Вуолийоки (по происхождению она эстонка). Как выразился Павел Судоплатов, она тоже была «видным агентом нашей разведки». Именно через Хеллу Вуолийоки (которая, в свою очередь, смогла сильно повлиять на позиции Лизы Мейтнер), по утверждению Судоплатова, и была в ноябре 1945 года организована встреча с Нильсом Бором сотрудника отдела «С» Якова Терлецкого, одного из двух физиков в отделе (об этой встрече — чуть ниже).

Возникает вопрос: насколько же ценной была та информация о ходе работ над американской атомной бомбой, которую добывала разведка? Говоря коротко, информация та была бесценной. Конечно, по своему научному потенциалу советские физики вполне могли сделать бомбу без всяких подсказок со стороны их зарубежных коллег. Это ясно. Но ясно и другое: работы над бомбой представляли собой настоящий научный и технологический прорыв, они требовали целого ряда дорогостоящих экспериментов с заранее непредсказуемыми результатами. Учёные постоянно оказывались на развилках — куда пойти? по какому пути двигаться дальше? И вот тут-то возможность «заглянуть в ответ» помогала экономить и время, и силы, и деньги. Скажем, ещё в 1943 году И. В. Курчатов вообще не был уверен, что бомбу возможно создать, а если и возможно — то неизвестно, в какие примерно сроки. Вспоминает В. М. Молотов:

Тогда я решил дать ему материалы нашей разведки. Наши разведчики сделали очень важное дело. Курчатов несколько дней сидел у меня в Кремле над этими материалами. Где-то после Сталинградской битвы, в 1943 году…

В дальнейшем И. В. Курчатов не раз поражал своих сотрудников поразительной научной интуицией, позволявшей ему безошибочно выбирать направление поиска и предсказывать результаты. А дело зачастую объяснялось очень просто: Курчатов не предсказывал результаты — он их уже знал заранее (только вот сообщать кому-либо, даже намёком, об источниках своей осведомлённости ни он, ни другие из «посвящённых» не имели никакого права).

С приближением конца войны сначала американцев с англичанами, а потом и наших осенила счастливая мысль: взять что только можно из немецкой программы по созданию атомного оружия. И немедленно после открытия «второго фронта» в Европе высадилась сверхсекретная миссия союзников под кодовым названием «Alsos», включавшая пополам и профессиональных физиков из «манхэттенского проекта», и профессиональных разведчиков. Ей удалось, в частности, найти, разобрать и вывезти в Англию два экспериментальных урановых реактора на тяжелой воде. В мае-июне 1945 года в Англию были отправлены такие видные немецкие физики, как Вернер Гейзенберг, Отто Ган и Карл фон Вейзеккер.

Полковник Иваненко. 1945 год

Наши подключились чуть позже, но тоже многое успели сделать. В Германию, Австрию и Чехословакию были срочно командированы около 40 % сотрудников курчатовской Лаборатории № 2. В середине мая 1945 года, сопровождаемые офицерами НКВД, в Берлин прибыли, например, Лев Арцимович, Юлий Харитон, Исаак Кикоин и Георгий Флёров. Все они то ли на самом деле были настоящими полковниками, то ли просто были одеты полковниками. В те же майские дни в Германии оказался, и тоже в форме полковника, бывший «мушкетёр» Дмитрий Иваненко. По его воспоминаниям, официально задачей той группы, которую он возглавлял (а кто ещё входил в эту группу? ну, например, будущий нобелевский лауреат Павел Черенков), был поиск и подготовка к вывозу некоего «научного оборудования и литературы». Впрочем, Иваненко и не скрывает, что главной и секретной целью его командировки в Германию была оценка состояния немецкой ядерной программы. Вначале Иваненко оказался в Восточной Пруссии (а за Кёнигберг ещё шли бои). Кстати говоря, его воспоминания о боях за Кёнигсберг сами по себе представляются мне чрезвычайно интересными:

… Солдаты набросились на спирт и немок, их трудно было заставить идти в наступление. Выдавая мне и другим офицерам оружие, нам приказали стрелять в спину «ненаступающим». Город лежал в руинах, но каким-то чудом среди совершенно разрушенного кладбища стоял уцелевший памятник Канту. Первое время я держал себя с немцами нагло, зазнавшись, — зачем полезли и т. д. Город был сильно заминирован. На моих глазах взорвался университет. Каждое утро из каналов вылавливали трупы убитых советских офицеров…

Потом Д. Д. Иваненко прибыл в Берлин, и вот там-то, под фамилией Андреев, он занимался, в частности, поиском, допросами и «фильтрацией» немецких учёных.

В мае-июне 1945 года для работы над атомной бомбой в Советский Союз были вывезены десятки немецких учёных: Петер Тиссен, Макс Вольмер, нобелевский лауреат Густав Герц и другие — вместе с их семьями и с оборудованием их лабораторий. В нынешнем Обнинске под контролем отдела «С» немецкими специалистами был укомплектован секретный центр по обогащению урана. Группа Герца занималась под Сухуми технологиями разделения изотопов урана. Это лишь два примера: немецкие учёные работали также и на многих других ядерных объектах СССР. Они внесли важный вклад в создание советского ядерного оружия. Беспрецедентный случай: осенью 1949 года, вскоре после успешного испытания ядерного устройства, указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя Социалистического Труда было присвоено Николаусу Рилю, вывезенному из Германии профессору-физику, — «за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания». Орден Ленина и «Золотую Звезду» профессору Рилю вручал лично Лаврентий Берия.

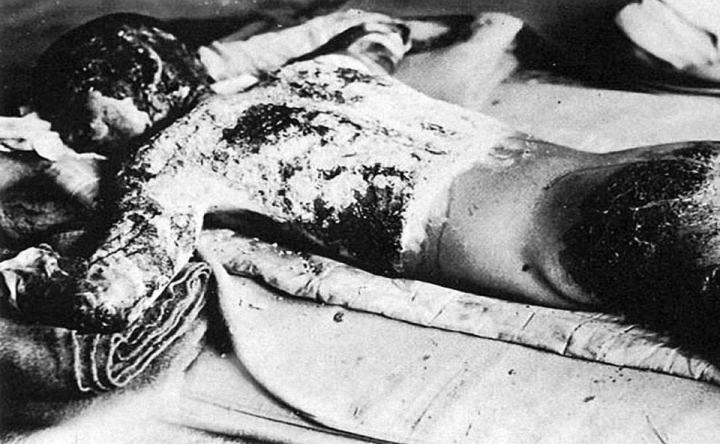

Американцы опередили наших на четыре года. В июле 1945 года на полигоне в штате Нью-Мексико ими было проведено первое в мире испытание ядерного устройства. А в августе того же года над японскими городами Хиросима и Нагасаки Соединённые Штаты провели уже боевые испытания атомных бомб. В выборе цели, к вечному их позору, принимали участие и учёные-физики. Города были стёрты с лица земли, сотни тысяч стариков, женщин и детей были сожжены или искалечены.

Один из многих, сожжённых в Хиросиме

Один из многих, сожжённых в Хиросиме

Общее описание конструкции американских атомных бомб стало известно отделу «С» в январе 1945 года, а затем в апреле. Вскоре после сборки первой бомбы Бруно Понтекорво и Клаус Фукс независимо передали в Центр подробное описание её устройства.

Боевое применение американцами атомного оружия в качестве средства террора настолько обеспокоило Сталина, что тогда же, в августе 1945 года, было принято решение кардинально реорганизовать всю работу по созданию собственной атомной бомбы. Уже 20 августа был создан Специальный правительственный комитет во главе с Л. П. Берией, получивший чрезвычайные полномочия и право привлекать для скорейшего решения проблемы любых людей и любые ресурсы. В декабре 1945 года Берия оставил пост наркома внутренних дел и целиком сосредоточился на решении главной проблемы. Как вспоминает Павел Судоплатов, разведывательная работа по этому направлению имела тогда особый приоритет.

На очередной «развилке» советский атомный проект оказался осенью 1945 года. В не столь уж отдалённой перспективе предстоял выбор среди ряда возможностей, касающихся проектирования и дальнейшей постройки первого советского ядерного реактора. Решили напрямую «посоветоваться» с самим Нильсом Бором. Возникшую было у И. В. Курчатова и И. К. Кикоина идею направить с этой целью в Копенгаген профессора Якова Зельдовича разведчики сразу же отвергли. Зельдович, несомненно, и был бы самым подходящим кандидатом, если бы не одно «но»: работая у Курчатова, он не работал у Судоплатова, и раскрывать перед ним агентурные связи, если бы возникла такая необходимость, было невозможно. Поэтому было решено послать в Копенгаген Якова Терлецкого — он, правда, не работал у Курчатова, но он тоже был физиком и являлся, к тому же, штатным сотрудником отдела «С».

Яков Терлецкий. 1945 год

Роль Я. П. Терлецкого в отделе «С» (как и роль другого учёного, А.Н. Рылова) заключалась в переводе, обработке и предварительном анализе поступавшей в отдел агентурной информации. Информация эта чаще всего представляла собой фотокопии научных отчётов, подготовленных в рамках «Манхэттенского проекта». По словам Я. П. Терлецкого, «в сейфах Отдела «С» находилось около 10000 страниц этих, в основном американских, секретных отчетов».

В конце октября Берия утвердил кандидатуру Терлецкого для участия во встрече с Бором. Что-то вроде напутствия Терлецкому дал П. Л. Капица, принявший его в присутствии Л. Д. Ландау. Через день в кабинете Берии Терлецкому вручили своеобразный «вопросник», тут же, на месте, составленный И. В. Курчатовым и другими ведущими учёными, работавшими над бомбой, — И. К. Кикоиным, Ю. Б. Харитоном, Л. А. Арцимовичем. При этом Юлий Харитон ещё раз посетовал, что-де лучше всё же было бы послать на встречу с Бором Я. Б. Зельдовича — тот, мол, наверняка сможет выведать у Бора все тонкости. В ответ на это Лаврентий Берия заметил: «Нэизвестно, кто у кого больше выведает. Поедет тот, кто лучше подходит для данной миссии» (цитируется по воспоминаниям Терлецкого, который в этом месте задаёт риторический вопрос: «Действительно, что у меня можно было выведать? Об атомной проблеме в СССР я имел лишь самое общее представление»).

Выехали в Копенгаген с дипломатическими паспортами, что было отнюдь не лишне, поскольку сопровождавшие Я. П. Терлецкого сотрудники разведки очень быстро обнаружили ведущуюся за всеми ними слежку. Встречи с Нильсом Бором состоялись 14 и 16 ноября 1945 года. Терлецкий скрупулёзно прошёлся по всему «вопроснику», а Бор ответил на все вопросы так, как посчитал нужным ответить (формально Бор поставил затем в известность английские спецслужбы, не раскрывая им, однако, подробностей бесед). По приезде в Москву отчёт о поездке выслушал сам Л. П. Берия. По рассказу Якова Терлецкого, Берия был тогда довольно эмоционален, то и дело поминая «мать» как самого Нильса Бора, так и американцев.

Надо сказать, что сотрудником органов госбезопасности (заместителем начальника отдела «С», то есть Судоплатова, по научной работе) Я. П. Терлецкий стал лишь в конце сентября 1945 года. От работы у Курчатова он отказался двумя годами ранее, порекомендовав вместо себя Василия Фурсова, который вскоре был отозван из действующей армии, из-подо Ржева, и затем участвовал в атомном проекте, трижды став лауреатом Сталинской премии.

1961 год. Нильс Бор на физфаке МГУ. На заднем плане слева — Дмитрий Иваненко

1961 год. Нильс Бор на физфаке МГУ. На заднем плане слева — Дмитрий Иваненко

обсуждает что-то с Василием Фурсовым, деканом факультета

Когда в 1961 году Нильс Бор посетил физический факультет Московского университета, официально принимал его именно В. С. Фурсов, который с 1954 года был деканом физфака (этот пост Фурсов получил при активной поддержке И. В. Курчатова). На фотографии вы видите на трибуне Нильса Бора и на заднем плане — В. С. Фурсова, которому что-то очень оживлённо говорит Д. Д. Иваненко. По словам Судоплатова (который, как мы знаем из предыдущей статьи, сам находился в это время в заключении), органы госбезопасности посоветовали тогда профессору Я. П. Терлецкому «не попадаться на глаза» Нильсу Бору. На встречу Терлецкий всё же пришёл, но Бор сделал вид, что не узнал его. «КГБ, однако, поступил разумно, не напомнив Бору о его встречах с нашими разведчиками в Дании» — пишет затем Павел Судоплатов и продолжает:

Лишь незадолго до смерти Бора его посетил в Копенгагене офицер нашей разведки Рылов, сотрудник Международного агентства по атомной энергии, в прошлом молодой научный сотрудник отдела «С», и Бор припомнил свою встречу с советскими специалистами в 1945 году…

Нильс Бор скончался в 1962 году. Стало быть, Аркадий Рылов, зачисленный в отдел «С» одновременно с Я. П. Терлецким, примерно в то самое время, когда Бор гостил в МГУ, всё ещё работал в разведке. По словам Я. П. Терлецкого, самому же ему «уйти от этой деятельности» удалось ещё в 1950 году, то есть сразу после создания советской атомной бомбы. «Для этого, — вспоминает Терлецкий, — мне пришлось пойти на крайнюю меру — обратиться с письмом к самому Сталину. Моя просьба была удовлетворена, и я был спасён как учёный».

Дмитрий Иваненко, в отличие от Якова Терлецкого, активно участвовал в приёме Нильса Бора на физфаке МГУ в 1961 году. Впрочем, и для него, по-видимому, не все подобные встречи были желательны. Так, на сайте, посвящённом Дмитрию Иваненко, сообщается:

В 1979 г. на Международной конференции в ГДР, посвящённой 100-летию Эйнштейна, к Д. Д. Иваненко подошёл и представился небезызвестный Клаус Фукс, советский агент в американском ядерном проекте, но Иваненко уклонился от знакомства. После лагеря он старался держаться от «Лубянки» подальше…

Клаус Фукс скончался девять лет спустя в Дрездене. Его прах был захоронен в Берлине.

Могила Дмитрия Иваненко на Кунцевском кладбище в Москве

Могила Дмитрия Иваненко на Кунцевском кладбище в Москве

Страсти, страсти, страсти… Никого из этих людей уже нет. Дмитрий Иваненко похоронен в Москве, на Кунцевском кладбище — на том же кладбище, где покоится Герой Советского Союза Рамон Иванович Лопес, он же Хайме Рамон Меркадер дель Рио Эрнандес, он же Жак Морнар, он же Леон Жак, он же Тони Бабич, он же Фрэнк Джексон. По воспоминаниям его близких, Д. Д. Иваненко «очень радовался, когда увидел по телевизору снос памятника Дзержинскому — «всё-таки пережил эту власть», а потом у него началась истерика — это нахлынули много лет подавляемые ужас и унижение ареста, лагерей, Большого страха»…

С некоторыми из этих людей (например, Б. М. Понтекорво, Л. А. Арцимович, Я. Б. Зельдович, В. С. Фурсов) я просто встречался. Лекции других (И. К. Кикоин) я слушал, будучи студентом. Кое-кого (Д. Д. Иваненко) мне довелось узнать довольно близко. А Я. П. Терлецкому я вообще сдавал вступительный экзамен по физике. Одним из вопросов в билете стояло устройство фотоаппарата. Или что-то в этом роде. Другой вопрос я уже ответил неплохо, экзамен этот для меня был последний, ничего он уже не решал, и я, набравшись наглости, заявил тогда, что устройства фотоаппарата я не знаю. Яков Петрович усмехнулся и, помедлив секунду, вписал в экзаменационную ведомость — «отлично».

Понятное дело, что от этой самой первой встречи с Я. П. Терлецким у меня осталось о нём очень приятное воспоминание…

Валентин Антонов, апрель 2009 года

… Заниматься наукой — значит познавать природу и её законы. Познание природы ничего не имеет общего с «познанием бога».

Чем больше продвигается наука вперёд, тем больше она познаёт природу, но не бога…

Серия статей «Кардиналы идут в ад»:

1. Операция «Утка»

2. Отдел «С» (начало и окончание)

3. Дороги, которые мы выбираем (начало и окончание)

4. «Бесхитростная русская душа»