… Коммунизм и наука — понятия неразделимые, дополняющие друг друга… Победы науки коммунисты считают своими победами, победами коммунистического мировоззрения, которое подтверждается и проявляется в развитии наук…

Случайно попавшаяся мне на глаза старая книжка из детства послужила невольным поводом, чтобы в предыдущей статье рассказать о громкой операции советской разведки под кодовым названием «Операция «Утка». Ту старую книжку, «Кардиналы идут в ад», написал «известный советский специалист по истории современного католицизма» И. Лаврецкий — именно под этой фамилией писал свои научные труды выдающийся советский разведчик-нелегал Иосиф Григулевич (кстати говоря, обрамляющие и эту статью цитаты взяты из книги И. Лаврецкого).

Операция «Утка» имела своей целью убийство Льва Троцкого, соратника Ленина по захвату большевиками власти в 1917 году. Операция проводилась по прямому распоряжению и под контролем Сталина, всю организацию координировали Лаврентий Берия и Павел Судоплатов, а непосредственно «на месте» — Наум Эйтингон (при активной помощи, в частности, и Иосифа Григулевича). При подготовке операции «Утка» Науму Эйтингону было предоставлено беспрецедентное в разведке право вербовать новых агентов (и, соответственно, тратить очень большие деньги) без всякого согласования с Центром. Эйтингону и Григулевичу удалось создать в 1940 году на территории США и Мексики параллельную нелегальную сеть, которая через некоторое время после завершении операции «Утка» была с успехом использована советской разведкой для получения сверхсекретной информации о деталях разработки американского ядерного оружия. Сегодня мы поговорим именно об этом, и я заранее прошу прощения за то, что очень многие фамилии «действующих лиц» мне не удастся даже просто упомянуть.

Как-то всё в этом мире очень взаимосвязано… С чего же начать?.. В тот самый августовский день 1918 года, когда в Москве был ранен Ленин, в Петрограде был застрелен председатель Петроградской ЧК Моисей Урицкий. Его убийцей оказался бывший юнкер Леонид Каннегисер, студент и поэт, друживший с юным Сергеем Есениным. Убив Урицкого, Леонид Каннегисер хотел отомстить главному петроградскому чекисту «за аресты офицеров и за расстрел своего друга Перельцвейга». Эти два покушения, в Москве и в Петрограде, послужили сигналом к началу так называемого «красного террора».

Леонид Каннегисер, застреливший Урицкого, сразу после ареста

Леонид Каннегисер, застреливший Урицкого, сразу после ареста

Самого Леонида Каннегисера, естественно, вскоре же и расстреляли, но то ли репрессивный аппарат ещё не слишком заматерел, то ли время ещё не пришло — близких Каннегисеру людей в 1918 году не тронули.

И вот спустя какой-нибудь десяток лет на ленинградской квартире его родственницы, студентки и тоже поэтессы Евгении Каннегисер можно было наблюдать по вечерам шумную компанию молодых людей, остроумных, талантливых и явно незаурядных. Выделялись в этой компании три закадычных друга, «три мушкетёра», три юных физика: Георгий Гамов по прозвищу «Джонни», Дмитрий Иваненко («Димус») и Лев Ландау («Дау»).

О том времени Иваненко вспоминал так:

С Ландау очень сблизились, ежедневно встречались, летом переписывались. В годы наиболее интенсивной совместной работы (1927 год — начало 1928 года) я приезжал к Дау каждый день (у него была отдельная комната в квартире родственников), переговариваясь с ним через дверь в случае гриппа, а он отвечал дружескими ругательствами. Он сначала был очень скромный, у меня с ним отношения были ближе, чем у него с Гамовым, с Гамовым он сошёлся за границей…

Действительно, они сблизились в заграничных командировках, куда Гамов начал регулярно выезжать с 1928 года. Наблюдательный, по-видимому, от природы, «Джонни» охарактеризовал друзей своей юности следующим образом:

Дау и Димус были полной противоположностью друг друга. Дау был высоким, очень тощим, с непокорной чёрной шевелюрой, напоминающей нахлобученный перевёрнутый веник. Димуса, наоборот, можно было сравнить с французской сдобной булочкой…

Георгий Гамов был необычайно талантлив. В 1929 году сам пролетарский поэт Демьян Бедный опубликовал в «Правде» такие стихи (источник):

СССР зовут страной убийц и хамов Недаром. Вот пример: советский парень Гамов (Чего хотите вы от этаких людей?!) Уже до атома добрался, лиходей!!

В 1933 году «советский парень Гамов» отказался возвращаться в СССР из очередной своей загранкомандировки. Пути-дороги «мушкетёров» постепенно расходились. Женечка Каннегисер всем своим талантливым отечественным ухажёрам предпочла не менее талантливого немца Рудольфа Пайерлса, чьей женой она стала в 1931 году. Забегая вперёд: со временем Пайерлс, став гражданином Великобритании, станет и физиком мирового уровня, одним из создателей и американского, и британского ядерного оружия, получит к своей фамилии почётную приставку «сэр», превратив тем самым Женю Каннегисер в леди Пайерлс.

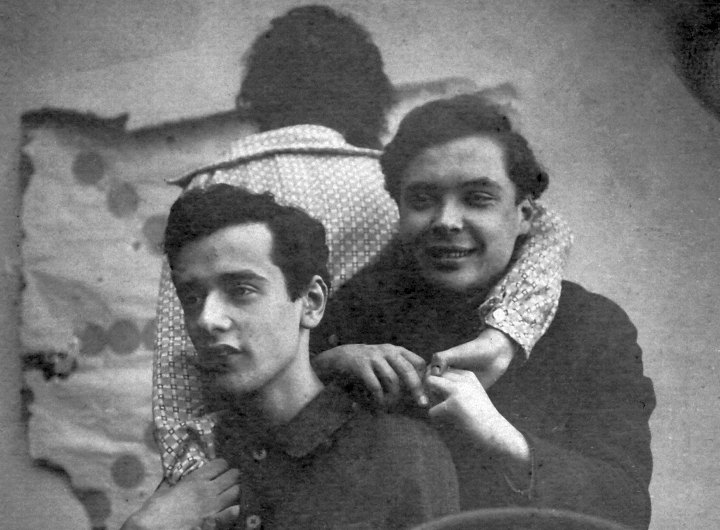

Двое из «мушкетёров»: Лев Ландау («Дау») и Дмитрий Иваненко («Димус»). Третья на снимке —

Двое из «мушкетёров»: Лев Ландау («Дау») и Дмитрий Иваненко («Димус»). Третья на снимке —

Евгения Каннегисер, двоюродная сестра Леонида Каннегисера и будущая леди Пайерлс

То было время, когда квантовая и ядерная физика ещё только-только зарождались, все прекрасно знали всех, и молодые таланты — Гамов, Ландау, Бронштейн, Иваненко, Пайерлс, Гейзенберг и другие — перенимали эстафету от своих более старших коллег — таких как Нильс Бор, Альберт Эйнштейн, Луи де Бройль, Абрам Иоффе, Владимир Вернадский, Пётр Капица. Судоплатов в своей книге «Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930—1950 годы» вспоминает один забавный случай. В 1943 году Берия поручил ему ознакомить нескольких советских учёных, работавших у нас по атомной проблеме, с добытыми агентурным путём материалами о впервые осуществлённой Энрико Ферми в США ядерной цепной реакции — «без разглашения источников информации». Судоплатов ознакомил. При этом он ладонью старательно прикрывал ту часть документа, где стояли подписи и указывались источники. Павел Судоплатов вспоминает далее:

Учёные взволнованно сказали: «Послушайте, Павел Анатольевич, вы слишком наивны. Мы знаем, кто в мире физики на что способен. Вы дайте нам ваши материалы, а мы скажем вам, кто их авторы». Иоффе тут же по другим материалам назвал автора — Фриша. Я немедленно доложил об этом Берии и получил разрешение раскрывать Иоффе, Курчатову, Кикоину и Алиханову источники информации…

В начале 30-х годов наши «три мушкетёра» работали в Ленинградском физико-техническом институте, создателем и директором которого был академик Абрам Фёдорович Иоффе, работали в отделе, который возглавлял Яков Ильич Френкель. Рассказывают, что из всех своих молодых сотрудников, включая Георгия Гамова и Льва Ландау, Френкель наиболее талантливым считал Матвея Бронштейна — понятное дело, что «Джонни», «Димус» и «Дау» называли того «Аббат».

Второй слева — Лев Ландау («Дау»). Справа от единственной на снимке женщины — Я. И. Френкель.

Второй слева — Лев Ландау («Дау»). Справа от единственной на снимке женщины — Я. И. Френкель.

Рядом с ним, высокий, — Георгий Гамов («Джонни»). Второй справа — Дмитрий Иваненко («Димус»)

Ленинград являлся тогда центром советской ядерной физики. В конце декабря 1932 года А.Ф. Иоффе организовал в физико-техническом институте особую группу по атомному ядру. Своим заместителем в этой группе он назначил молодого Игоря Курчатова, в состав группы были включены, среди прочих, Д. В. Скобельцын, М. П. Бронштейн и Д. Д. Иваненко; Г. А. Гамов был назначен консультантом. В сентябре 1933 года эта группа организовала в Ленинграде Всесоюзную ядерную конференцию, в работе которой приняли участие также и зарубежные учёные: Поль Дирак, Фредерик Жолио-Кюри, Франсис Перрен, Франко Разетти, Виктор Вайскопф и другие.

Лев Ландау был необыкновенно амбициозен. В 1932 году, сочтя себя недооценённым и разругавшись с А.Ф. Иоффе, он уехал в Харьков, в Украинский физико-технический институт. Одним из его сотрудников, занимавшихся там ядерной физикой, был немец Ф. Хоутерманс (многие учёные из Германии вынуждены были эмигрировать после прихода Гитлера к власти).

В декабре 1937 года Фридрих Хоутерманс был арестован как «подозрительный иностранец». Его обвиняли в сотрудничестве с германскими спецслужбами. Несколько лет Ф. Хоутерманс провёл в заключении в тюрьмах Харькова и Киева, но после протестов крупнейших учёных (Нильса Бора, Альберта Эйнштейна, Фредерика Жолио-Кюри, Жана Перрена) был выдворен в Германию и передан гестапо. Теперь последовали протесты уже немецких учёных, и вскоре бывшего коммуниста Хоутерманса освободило и гестапо.

(Немного забегая вперёд: Хоутерманс активно включился в работу над немецкой атомной бомбой, проводя теоретические расчёты цепной ядерной реакции. В 1941 году через выехавшего из Германии Ф. Райхе он нашёл возможность сообщить своим зарубежным коллегам-физикам о фактическом начале нацистами работ по созданию ядерного оружия.)

В апреле 1938 года, только-только выбравшись из Харькова в Москву, был арестован и Ландау. В материалах дела имеется запись: «Ландау признался в том, что будучи озлобленным арестом своего отца — Давыда Львовича Ландау — инженера, осуждённого в 1930 году за вредительство в нефтяной промышленности на 10 лет заключения в лагерях (впоследствии был освобождён), в отместку за отца примкнул к антисоветской группе, существовавшей в Харьковском физико-техническом институте». Упоминание здесь о том, что отец Ландау был осуждён, не соответствуют действительности. В чём ещё «признался» тогда Лев Ландау, сказать трудно, но через год, под поручительство Петра Капицы, он был освобождён. «Дело Ландау», как это ни странно, было окончательно закрыто только в 1990 году (цит. выше источник).

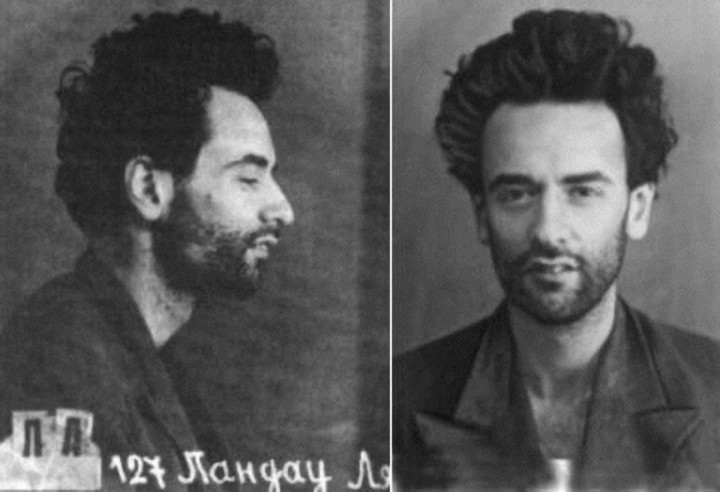

Лев Давидович Ландау. 1938 год. Из архивов НКВД

Лев Давидович Ландау. 1938 год. Из архивов НКВД

Матвея Бронштейна, «Аббата», к моменту ареста Ландау уже не было в живых. Говорят, что его погубило неосторожное письмо Рудольфу Пайерлсу, который к тому времени перебрался в Англию. То письмо, адресованное ведь еврею и беженцу от нацистского режима, в шутку заканчивалось приветствием «хайль Гитлер». Мальчишеская выходка обернулась арестом в августе 1937 года и смертным приговором в феврале 1938 года. Сразу после вынесения приговора Матвея Бронштейна расстреляли. В 1957 году М. П. Бронштейн был реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

Дмитрий Иваненко был арестован ещё в самом начале «большого террора», в феврале 1935 года. Обстоятельства предъявленных ему обвинений теперь уже толком не известны. По-видимому, ему вменялась в вину дружба с Георгием Гамовым, который к тому времени уже точно стал невозвращенцем.

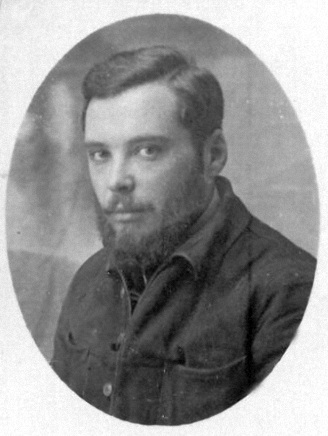

1936 год. Дмитрий Иваненко в ссылке

Не назвав ни одной фамилии и лишь отмежевавшись от Гамова, Иваненко был приговорён к трём годам лагеря с конфискацией имущества. Впоследствии Дмитрий Иваненко вспоминал:

Этап был страшным, по ночам на остановках из вагонов выносили трупы. В лагере было много политических, эсеров, меньшевиков, анархистов. У меня конфликт был с лагерной администрацией, сволочами. Могли убить, подговорили бы уголовников, подстроили бы драку, чтобы убить, драки там каждый день случались. Или направили бы в другой лагерь, на север, ищи там…

За него ходатайствовали С. И. Вавилов, Френкель и Иоффе. В самом начале 1936 года он был освобождён из лагеря (Караганда) и направлен в ссылку в Томск. Там он до конца срока и работал — в Сибирском физико-техническом институте и в Томском университете. (Недавно я с огромным удивлением узнал, что Дмитрий Иваненко был официально реабилитирован лишь полвека спустя.)

С конца 30-х годов пути двух оставшихся «мушкетёров» окончательно разошлись. Причины этого совершенно непонятны, но с тех пор, кажется, Льву Ландау было неприятно произносить даже само имя Дмитрия Иваненко. Тот, впрочем, отвечал ему взаимностью…

Поразительные глаза… Что написано в этих глазах?

Поразительные глаза… Что написано в этих глазах?

Вот в такой обстановке проходило становление советской ядерной физики. И в советской разведке царила тогда нисколько не лучшая атмосфера. В рамках борьбы с троцкизмом или по иным схожим причинам были расстреляны создатели и руководители советской разведки Меер Трилиссер (февраль 1940 года), Артур Артузов (август 1937 года), Абрам Слуцкий (февраль 1938 года), Залман Пассов (февраль 1940 года), Сергей Шпигельглас (январь 1941 года) — список далеко не полон. В декабре 1938 года партбюро исключило Павла Судоплатова из партии, и на январь для утверждения этого решения было уже назначено партийное собрание разведслужбы. Судоплатов вспоминает:

Исходя из логики событий, я ожидал, что меня арестуют в конце января или, в крайнем случае, начале февраля 1939 года. Каждый день я являлся на работу и ничего не делал — сидел и ждал ареста…

Его спасло то, что Николая Ежова (расстрелян в феврале 1940 года) в руководстве НКВД СССР сменил с начала 1939 года Лаврентий Берия, и началась кампания как по удалению из органов людей, которые были связаны с Н. И. Ежовым, так и по пересмотру многих заведённых при Ежове политических дел. Именно тогда Сталин лично поручил Судоплатову разработку операции «Утка», о которой мы говорили в предыдущей статье.

В апреле 1942 года Георгий Флёров, один из молодых сотрудников (с 1938 года) И. В. Курчатова по Ленинградскому физико-технологическому институту, направил Сталину письмо, в котором сообщал о том, что примерно с 1940 года во всех иностранных научных журналах полностью отсутствуют какие-либо публикации по ядерной проблематике. «Нам всем необходимо продолжить работу над ураном» — делал отсюда вывод Г. Н. Флёров (будущий академик). Чуть ранее Флёров направил подобные же письма Курчатову и уполномоченному Государственного Комитета Обороны (ГКО) по науке С. В. Кафтанову. Примерно в это же время резидентура в оккупированном немцами Харькове сообщила в Центр, что в городе со специальной миссией объявился тот самый Фридрих Хоутерманс, который до войны работал там в физико-технологическом институте по ядерной проблематике. Агенты сообщили Павлу Судоплатову, что Хоутерманс прибыл туда в эсэсовской форме и что он фактически стал одним из руководителей института. Судоплатов проинформировал об этом П. Л. Капицу, который счёл появление Хоутерманса в Харькове тревожным признаком, подтверждающим работу нацистов над созданием урановой бомбы.

Павел Судоплатов

Одновременно из США пришла оперативная информация о том, что американцы собираются выделить на некие секретные разработки до 20% от общей суммы расходов на военно-технические исследования и что к разработкам они намерены привлечь крупных учёных, включая нобелевских лауреатов. Агентура в Швеции, США и Англии сообщала также о том, что работы по созданию атомного оружия, по всей видимости, ведутся и в Соединённых Штатах, и в Англии. Весной 1942 года Л. П. Берия довёл всю такую информацию до сведения Сталина. Берия предложил ознакомить наших видных учёных с полученной агентурным путём информацией, а также создать при ГКО специальную группу для координации всех работ по атомной проблеме. Предложение создать научный центр по проблеме ядерного оружия содержалось и в письме С. В. Кафтанова и A. Ф. Иоффе, которое они тогда же направили в ГКО. Осенью 1942 года Сталин принял у себя академиков А. Ф. Иоффе и В. И. Вернадского. Как пишет Павел Судоплатов, «Вернадский, ссылаясь на неформальную договорённость крупнейших физиков мира о совместной работе, предложил Сталину обратиться к Нильсу Бору и другим учёным, эмигрировавшим в США, а также к американскому и английскому правительствам с просьбой поделиться с нами информацией и вместе проводить работы по атомной энергии». Разумеется, Сталин не мог разделить оптимизма Вернадского относительно американского и английского правительств, но он согласился, однако, что неофициальные контакты наших учёных с их зарубежными коллегами могли бы оказаться полезными.

По-видимому, именно после этой встречи Сталин отбросил все колебания. Он находился по столь большим впечатлением от открывавшихся перспектив, что даже готовившееся тогда же контрнаступление под Сталинградом получило кодовое наименование — операция «Уран».

Лаврентий Берия

Решение ГКО об организации научно-исследовательских работ по использованию атомной энергии было официально принято в феврале 1943 года. Общее руководство атомным проектом было поручено В.М. Молотову, его заместителем стал Л. П. Берия. В апреле того же года была создана специальная лаборатория № 2 во главе с И. В. Курчатовым (своеобразный наш ответ на то, что американский проект возглавил Роберт Оппенгеймер — тоже не из первого ряда физиков, но зато хороший организатор).

С февраля 1944 года координировать всю разведывательную деятельность по атомной проблеме было поручено НКВД, и с этой целью там была создана особая группа «С» (потом — отдел «С» НКВД-МГБ), руководителем которой был назначен Павел Судоплатов (и едва ли нас удивит, что одним из его заместителей стал Наум Эйтингон).

Когда академик В. И. Вернадский говорил Сталину о существовании некоей неформальной договорённости крупнейших физиков мира, он был не столь уж и далёк от действительности. Разумеется, все физики на Западе были едины в том, что атомная бомба не должна оказаться в руках нацистов. Относительно Советского Союза те же самые физики были не столь едины во мнениях. Многие выдающиеся учёные искренне полагали, что монополия одной страны на такое страшное оружие, как ядерное, принесёт миру в дальнейшем скорее вред, чем пользу, и они были готовы поделиться с советскими коллегами теми или иными результатами своей работы. Конечно, они прекрасно понимали, что при этом они войдут в конфронтацию с законом и что подобные их действия могут быть квалифицированы властями как предательство. Тем не менее, они считали, что поступили бы правильно. О том, чтобы предложить им деньги, не могло быть и речи. «В традиционном смысле слова, — пишет в своих воспоминаниях Павел Судоплатов — Оппенгеймер, Ферми и Сцилард никогда не были нашими агентами».

Следует ещё иметь в виду и то, что значительная часть физиков придерживалась «левых» убеждений. Так, упомянутый выше Роберт Оппенгеймер тайно состоял в коммунистической партии. Совершенно бескорыстно, из идейных соображений, передавал атомные секреты Клаус Фукс, и так далее.

Клаус Фукс

Клаус Фукс был немецким антифашистом, эмигрировавшим в 1933 году в Англию. Уже в Англии он начал работать по атомной проблеме, там же в 1942 году на него вышла наша военная разведка: первоначальные контакты с Фуксом проводила Урсула Кучински («Соня»), которая была также одним из организаторов «Красной капеллы». В 1943 году Оппенгеймер пригласил Фукса в Соединённые Штаты для работы над американской атомной бомбой. Клаус Фукс пользовался абсолютным доверием Роберта Оппенгеймера, который, по всей видимости, нисколько не сомневался в том, что Фукс делится атомными секретами с советскими учёными.

Благодаря Оппенгеймеру, Клаус Фукс имел доступ даже к тем материалам, к которым он вроде бы и не имел прямого отношения. Передаваемая им информация нередко была высшей степени секретности. Даже вернувшись после создания американской атомной бомбы домой, в Англию, он продолжал снабжать советскую разведку сведениями о ходе разработки теперь уже термоядерного оружия. Порою передаваемая Фуксом информация имела не столько научное, сколько стратегическое значение: например, та его послевоенная информация, которая позволяла оценить реальную способность США использовать атомное оружие в условиях их временной атомной монополии. Велика роль Клауса Фукса и в формировании у таких ведущих физиков, как Энрико Ферми, Роберт Оппенгеймер и Лео Сцилард, идеи о том, что в ядерный век учёным следует думать также и о моральных проблемах их участия в создании оружия массового поражения.

В 1950 году Фукса арестовали. Его опознал по фотографии задержанный американскими спецслужбами наш агент по имени Гарри Голд («Раймонд»), бывший с Фуксом на связи через явку в Санта-Фе. Но даже после ареста предъявить Фуксу обвинения можно было, в основном, по его же собственным показаниям, а не на основе неоспоримых доказательств. Клауса Фукса судили и приговорили к 14-ти годам тюремного заключения. Одновременно его лишили британского гражданства. Выйдя в 1959 году на свободу, он переехал в ГДР, где продолжал заниматься ядерной физикой и где вскоре он стал академиком и членом ЦК Социалистической единой партии Германии.

Евгения и Рудольф Пайерлсы

Евгения и Рудольф Пайерлсы

Между прочим, Клаус Фукс был в Америке ближайшим сотрудником Рудольфа Пайерлса — того самого Пайерлса, чьей женой в 1931 году стала Евгения Каннегисер, подруга наших «трёх мушкетёров». Интересный штрих приводит в своих воспоминаниях Исаак Халатников:

В 1968 году, во время моего визита в Англию, Женя мне рассказала, что они с мужем, сэром Руди, каждое воскресенье навещают Фукса в английской тюрьме…

«Женя» — это, разумеется, Евгения Каннегисер, ставшая к тому времени леди Пайерлс. Кстати говоря, сразу же после ареста Клауса Фукса был переправлен в Советский Союз и ближайший сотрудник Ферми Бруно Понтекорво…

Валентин Антонов, апрель 2009 года

Серия статей «Кардиналы идут в ад»:

1. Операция «Утка»

2. Отдел «С» (начало и окончание)

3. Дороги, которые мы выбираем (начало и окончание)

4. «Бесхитростная русская душа»