В одной из наших давних статей, посвящённых загадкам красивого и очень популярного в начале прошлого века марша «Тоска по Родине», прозвучала старинная грамзапись и одноимённого вальса — в сущности, всего лишь незатейливой, бесхитростной переработки оригинальной мелодии знаменитого марша. Получившийся в итоге полувальс-полумарш, очевидно, не пользовался особым успехом у публики, широкого распространения не получил и был благополучно забыт — действительно, нелегко же вальсировать под знаменитую мелодию и при этом слышать, как за окном под ту же самую мелодию непрерывно маршируют.

Соответственно, ни о каких дополнительных тиражах указанной грампластинки с вальсом, которую выпустила небольшая одесская компания «Полякин и Сыновья» (автором «бесхитростной» переработки и был, судя по надписи на этикетке, сам предприимчивый одессит Вольф Полякин), не могло быть и речи, другим же, более крупным звукозаписывающим фирмам подобная идея — сделать из популярного марша не менее популярный вальс — другим звукозаписывающим фирмам подобная идея и вовсе не приходила в голову.

Нетрудно представить себе моё удивление, когда обнаружилось (благодаря сайту Russian Records — крупнейшей и самой известной площадки отечественных коллекционеров грампластинок), что в конце 50-х годов в СССР была выпущена пластинка с записью «старинного вальса» с тем же названием — да ещё и в исполнении оркестра Бориса Карамышева. Неужели, подумалось, Борис Карамышев, идя по следам предприимчивого одесского купца, решился-таки, спустя полвека, повторить его эксперимент с превращением знаменитого русского марша в вальс?..

И с первых же звуков стало ясно, что это, конечно, не так и что никакая это не «Тоска по Родине». Вальс, исполненный эстрадным оркестром Бориса Карамышева — это «настоящий» вальс. Вальс, в своё время не менее популярный, чем марш «Тоска по Родине». Не «Тоска по Родине», а просто — «Тоска»:

В своё время этот вальс был очень известен. Мелодия вальса «Тоска» звучала на балах и в городских парках, а отечественные звукозаписывающие компании наперебой штамповали всё новые и новые тиражи грампластинок с различными записями этого вальса. Современный же слушатель, услышав его мелодию, припомнит, скорее всего, «русскую народную песню», которая называется «По Муромской дорожке». Вот фрагмент этой песни в классическом исполнении Лидии Андреевны Руслановой:

По Муромской дорожке Стояли три сосны. Прощался со мной милый До будущей весны. Он клялся и божился Одну меня любить, На дальней на сторонушке Меня не позабыть. | Он на коня садился, Умчался милый вдаль, Оставил мне на сердце Тоску лишь да печаль. Я долго тосковала, Все ночи не спала, Я плакала, рыдала, Всё милого ждала… |

Оставил мне на сердце // Тоску лишь да печаль… Разумеется, песня эта никакая не народная. Она относится к так называемым «песням литературного происхождения». У всех таких песен изначально были конкретные авторы, фамилии которых иногда помнятся, но чаще всего — нет. Вот и про песню «По Муромской дорожке» во всех справочниках написано: «Слова и музыка неизвестных авторов».

То есть, как это — неизвестных?.. Ладно бы слова, тут ещё можно спорить: Матвей Ожегов, Василий Тёмный или кто-то ещё. Но имя композитора, написавшего вальс «Тоска», мы уж должны были бы знать?.. Кто же автор этого знаменитого вальса?

Посмотрим, что по этому поводу думали звукозаписывающие компании сто с лишним лет назад. Тот вальс, что слева, — это вальс «Тоска» композитора Обычайко (скачать), а тот, что справа, если судить по этикетке, — это вальс «Тоска» Беккера (скачать). Найдите, как говорится, разницу:

Смотрим ещё раз: да, пластинка слева уверенно приписывает авторство Обычайко, однако пластинка справа, ссылаясь при этом на авторитет лейб-гвардии Конного полка, без тени сомнения утверждает, что «Тоска» — это вальс Беккера. (Надо сказать, что другие гвардейские полки — в частности, лейб-гвардии Волынский полк — от участия в заочной дискуссии благоразумно уклонились, вообще не ссылаясь на автора: дескать, «Тоска» она и есть «Тоска», и всё тут. А зачем-де вам подробности?)

Кто же из них прав и кто неправ?

Что ж, Конный полк неправ. Точнее, неправо Русское АО граммофонов, выпустившее грампластинку с пометкой «вальс Беккера». Василий Фёдорович Беккер (Василием Фёдоровичем он стал уже после переезда в Россию) написал, правда, немало маршей и ещё больше вальсов, среди которых были и очень популярные — например, вальс «Лесная сказка», но вот на авторство вальса «Тоска» он никогда и не претендовал. Помимо этикетки РАОГ, нет никаких иных свидетельств того, что это «вальс Беккера». Можно предположить, что при записи была использована его аранжировка — но никак не более.

Вальс «Тоска». Обложка тульского нотного издания

Вальс «Тоска». Обложка тульского нотного изданияНу, а Волынский полк поступил благоразумно: автором вальса «Тоска», вне всякого сомнения, является Михаил Обычайко. Его имя вряд ли что говорит современному любителю музыки, но в начале прошлого века имя это, по-видимому, было достаточно известным. Михаил Обычайко писал, например, мазурки, но также и вальсы, которые пользовались у публики определённым успехом. Их названия вполне отвечали как запросам тогдашней публики, так и духу своего времени: «Ожидание», «Волшебная сказка», «Созвездие Ориона», «Невольные слёзы», «Шёпот любви», «Краденый поцелуй». Что же касается вальса «Тоска», то кроме многих граммофонных записей, сохранились также и нотные его издания с явным и недвусмысленным указанием имени автора: «Сочинение М. Обычайко».

Обложка одного из них показана справа. На ней написано, что вальс Обычайко был издан (причём на свои собственные средства, поскольку он же являлся и собственником издания) Музыкальным магазином С. Ф. Моджевского в Туле. Магазин располагался в самом центре города, на первом этаже фешенебельного здания, которое занимал и Московский учётный банк; торговал он не только нотами, но также и музыкальными инструментами, граммофонами и всевозможными сопутствующими товарами. Год издания не указан, но по другим оценкам — это примерно 1910-й.

Примерно 1910-й год… Совсем немного времени для сравнительно безмятежной жизни остаётся и Московскому учётному банку, и Музыкальныму магазину С. Ф. Моджевского в городе Туле, и самому Моджевскому, и композитору Обычайко… Время бравурных маршей и печальных вальсов, пронизанных какой-то непонятной тоской. Тоска, тоска, тоска… Тосковали все: поэты, художники, музыканты. Трудно отделаться от впечатления, что даже слов-то для оригинальных названий порою не хватало.

… И спросили тогда птицу Феникс:

— А почему ты, птица Феникс, садишься голой попой на огонь?

И ответила им птица Феникс:

— А потому я, птица Феникс, сажусь голой попой на огонь, что у меня — тоска!..

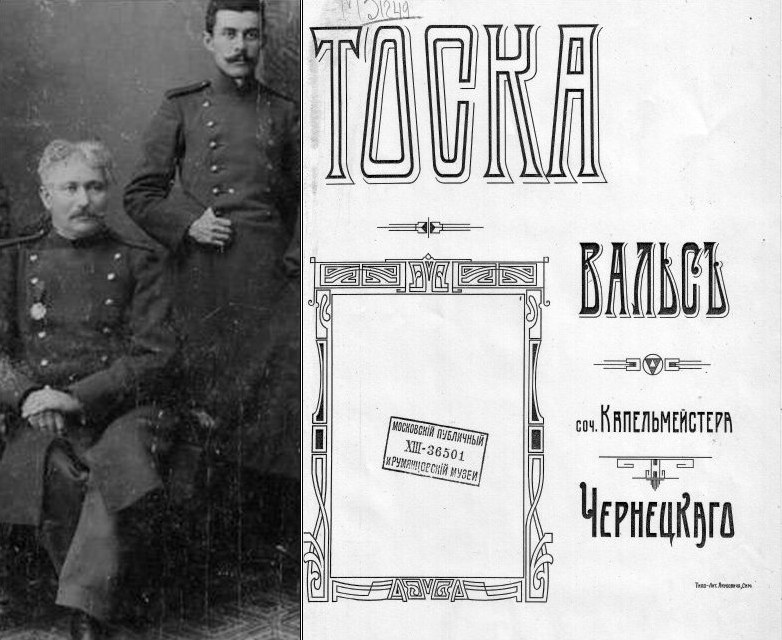

Значительно менее, чем «Тоска» Михаила Обычайко, известен ещё один вальс «Тоска». Его написал композитор по фамилии Чернецкий. Эту фамилию, конечно, все прекрасно знают — благодаря Семёну Александровичу Чернецкому, лауреату Сталинской премии, профессору, генерал-майору, ведущему военному дирижёру сталинского СССР, руководителю сводного оркестра на Параде Победы 1945 года.

Однако очередной вальс под названием «Тоска» был написан не им. Фамилию «Чернецкий» все прекрасно знают, но даже о самом Семёне Александровиче (впрочем, до революции его звали, видимо, Соломон Исаевич), о молодых годах генерал-майора Чернецкого — фактически мало что известно. И ещё меньше известно о жизни его родственников — потомственных капельмейстеров русской армии, композиторов Чернецких, писавших популярные в своё время вальсы и марши и практически забытых теперь. Автором очередной «Тоски» был кто-то из них. Но кто именно?..

На обложке сохранившегося нотного издания указано: «Соч. капельмейстера Чернецкого». Скорее всего, имеется в виду Лев Исаакович Чернецкий, который обычно подписывал свои сочинения таким образом: «Л. Чернецкий (сын)». Ноты были напечатаны в Симферополе, в типолитографии Якубовича. Никаких сведений ни об издателях, ни о дате публикации — нет. Вот как звучит вальс Л. Чернецкого «Tоска», воспроизведённый по симферопольскому нотному изданию (скачать):

На фотографии слева — военные капельмейстеры Исаак Чернецкий и его сын Лев. Приблизительно 1905 год

На фотографии слева — военные капельмейстеры Исаак Чернецкий и его сын Лев. Приблизительно 1905 годПеред нотным текстом проставлено посвящение: «Посвящается Елизавете Сергеевне Гельшерт».

Теперь уже трудно что-либо сказать о Елизавете Гельшерт и о том, по каким таким причинам Лев Чернецкий, проживавший в Одессе на Большой Арнаутской, посвятил этой женщине свой новый вальс с печальным названием. Фамилия Гельшерт, сама по себе, — довольно известна: Николай Гельшерт был активным участником гидрографической экспедиции по исследованию Северного Ледовитого океана на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач». Именно этой полярной экспедиции удалось в сентябре 1913 года обнаружить во льдах океана неизвестный ранее огромный остров — остров Северная Земля, первым официальным названием которого было — Земля Императора Николая II (Северной Землёй остров стали именовать лишь в 1926 году).

Идейным вдохновителем этой полярной экспедиции был, между прочим, Александр Колчак — тогда ещё не адмирал. Сохранилась фотография октября 1910 года, на которой командир ледокола «Вайгач» Александр Колчак заснят в окружении своих офицеров — будущих исследоватей Арктики.

А. В. Колчак (сидит в центре), стоят: Н. А. Гельшерт (первый слева), Г. Л. Брусилов (второй справа)

А. В. Колчак (сидит в центре), стоят: Н. А. Гельшерт (первый слева), Г. Л. Брусилов (второй справа)

Судьба Колчака известна… Николай Гельшерт, первый слева во втором ряду, будет расстрелян в Петрограде примерно в 1919 году. Георгий Брусилов (стоит второй справа), чей дядя-генерал в 1916 году станет организатором знаменитого «брусиловского прорыва» русской армии, — Георгий Брусилов спустя два года возглавит полярную экспедицию на шхуне «Св. Анна» и вместе с нею бесследно сгинет где-то в полярных льдах (именно его экспедиция описана в романе Каверина «Два капитана»; подробнее здесь). Константин Ломан, на снимке сидит слева, погибнет в 1917 году. Судовой врач Эдуард Арнгольд (сидит справа), один из первооткрывателей Северной Земли, будет, по-видимому, расстрелян в 1920 году. Виктор Нилендер (стоит второй слева) проведёт жизнь в эмиграции; его похоронят в бразильском Сан-Паулу. Алексею Пилкину (стоит крайний справа), участнику обороны Порт-Артура, награждённому золотой саблей с надписью «За храбрость», тоже предстоят долгие годы эмиграции; он похоронен в Ницце.

… Никогда не ходил на танцплощадку инвалид-солдат. Он, лишь только занималась музыка, начинал плакать, и никакие таблетки и уколы не помогали ему. Он надолго лишался сна, ходил серый, погасший, как бы даже и перед собой виноватый. Его пытались расспросить, и он пытался объяснить, что с ним, но ничего внятного и вразумительного сказать не мог, а только мял рубаху на сердце: «Тоска! Тоска тут, тоска…»

(Виктор Астафьев, «Тоска по вальсу»)

Трудно сказать, почему Лев Чернецкий посвятил свой новый вальс Елизавете Гельшерт. Да это, в общем-то, и неважно. Несмотря на столь востребованное название, «Tоска» Чернецкого, очевидно, не стала заметным событием тогдашней музыкальной жизни России. Имя Льва Чернецкого ассоциируется, прежде всего, с другим его произведением — со знаменитым маршем «Дни нашей жизни». И пусть не всем современным слушателям знакомо полузабытое ныне имя автора, но уж про саму-то «зелёную крокодилу» знает, наверное, каждый!

Вопреки расхожему мнению, в 1914 году, в начале Великой войны, вовсе не «Прощание славянки» было у всех на слуху, а «Тоска по Родине» и… и «Дни нашей жизни». Когда началась война, именно эти два марша звучали в «патриотических сценах» Дмитрия Богемского, призванных воодушевить русский народ на борьбу с врагом. Дмитрий Богемский, «Великая Русь» — грамзапись 1914 года (скачать):

Патриотическая сцена «Великая Русь» (1914 год). Звучит фрагмент марша Л. Чернецкого «Дни нашей жизни»

Патриотическая сцена «Великая Русь» (1914 год). Звучит фрагмент марша Л. Чернецкого «Дни нашей жизни»Пройдёт совсем немного времени, и капельмейстер Лев Чернецкий навсегда покинет Россию. Во Франции он организует Оркестр русских военных инвалидов. На сайте Russian Records представлена грампластинка с записью в исполнении оркестра Льва Чернецкого старинного марша лейб-гвардии Преображенского полка — главного марша дореволюционной России (в наши дни под звуки этого марша на парадах 9 мая ежегодно выносится Знамя Победы). Запись эта датирована примерно 1931 годом. О дальнейшей судьбе Льва Чернецкого фактически ничего не известно.

Дмитрий Богемский никуда не эмигрирует. Он останется в Петрограде и станет одним из создателей Всероссийского общества драматургов и композиторов. В том же 1931 году, в возрасте чуть более 50 лет, его настигнет инсульт в результате очередной «проработки» в творческом союзе. Дмитрия Богемского похоронят в Санкт-Петербурге, на Литераторских мостках Волкова кладбища.

1910-е годы… Тоскуют все. С эстрадных подмостков рвёт своё сердце Михаил Вавич, в глухой тоске изнывают завсегдатаи «Бродячей собаки», а духовые оркестры в городских садах исполняют «Белеют кресты», «Тоску» и «Грусть» — самые любимые публикой вальсы. И лишь неутомимый Дмитрий Богемский в своём журнале «Граммофонный мир» советует всем хоть как-то грусть-тоску разгонять — чем же?.. да старыми добрыми грамзаписями…

Относительно авторства вальса «Грусть» у военных оркестров, игравших в городских садах, не было никаких разногласий. По крайней мере, на сохранившихся грампластинках с записями оркестров 108-го пехотного Саратовского полка (1910 год) и 1-го Сумского гусарского полка (1913 год) написано безоговорочно: «Вальс Бакалейникова».

Николай Бакалейников получил блестящее музыкальное образование в Московской консерватории. Он написал свой вальс, будучи солистом оркестра Большого театра. Потом, во время Великой войны, он был капельмейстером военных оркестров и, по некоторым воспоминаниям, одновременно писал музыку для выступлений Вертинского. В Гражданскую капельмейстер Бакалейников как-то прибился к «красным» и даже стал было при штабе Киевского военного округа начальником всех оркестров.

Вальс Бакалейникова — с ожидаемым названием «Грусть» — звучит в исполнении военного оркестра 108-го пехотного Саратовского полка:

Как известно, генерал-майор Чернецкий тщательно избегал даже простого упоминания о других композиторах Чернецких, как, впрочем, и о всём «том» времени. Обрабатывая в 40-е годы «Грусть», он, конечно, прекрасно знал, кто написал безымянный «старинный вальс» — Николай Бакалейников, его ровесник и коллега, был тогда ещё жив: он преподавал в Свердловской консерватории.

И, конечно, лауреат Сталинской премии Чернецкий прекрасно знал, что композиторов и дирижёров Бакалейниковых тоже ведь было немало. Владимир Бакалейников, родной брат автора «Грусти», эмигрировал из послереволюционной России в 1927 году. Как и двое других младших братьев Николая Бакалейникова, он обосновался в США, где работал в кинематографе и руководил потом знаменитым Питтсбургским симфоническим оркестром…

Грусть и тоска безысходная, Сердце уныло поёт. И никто эту грусть, грусть глубокую, Ни за что никогда не поймёт…

Вот доживи Михаил Вавич до наших дней — он бы так никогда не написал… Да отчего же «не поймёт»?.. Очень даже поймёт!..

Считается, что этот свой вальс Дмитрий Шостакович написал в 1938 году. Долгие годы вальс был практически не известен. Он совсем не характерен для Шостаковича; некоторые даже полагают, что это гениальная компиляция дореволюционных наших вальсов — таких красивых и таких грустных.

В сущности, первооткрывателем этого вальса стал у нас кинорежиссёр Михаил Калатозов: в 1956 году вальс Шостаковича неожиданно прозвучал в его фильме «Первый эшелон» (спустя год тот же Калатозов, в фильме «Летят журавли», точно так же «откроет» и знаменитый теперь марш «Прощание славянки»). Но поистине вторую свою жизнь вальс Шостаковича получил лишь в 1999 году, после выхода на экраны последнего (и уже посмертного) фильма американского режиссёра Стэнли Кубрика, фильма, который режиссёр назвал — «С широко закрытыми глазами».

Там, на Западе, этот вальс необычайно популярен. Там его называют просто — «Русский вальс»:

«Исполняется с громадным успехом»… Почему ж «никто никогда не поймёт», Михаил Иванович?.. Всю нашу «грусть и тоску безысходную»?.. Поймут, ещё как поймут! Не у нас, так…

В общем, тоскуют — все!

Валентин Антонов, март 2017 года