Ой-ра!..

Не знаю, есть ли где более короткий песенный текст. Более короткий и более, на первый взгляд, бессмысленный… Впрочем, судите сами. Эта грамзапись была сделана в Москве летом 1910 года:

Откуда взялась эта песня, кто её автор и что означает это странное слово «ойра» — никто не знает даже и теперь. Но факт остаётся фактом: примерно к 1910 году на бескрайних просторах Российской империи мелодия «Ойры» была, как говорится, у всех на слуху — в первую очередь, на территории Польши, в Белоруссии, в Прибалтике и на Украине.

Всегда чуткие к запросам публики, звукозаписывающие фирмы одну за другой выпускали пластинки с различными записями «Ойры», причём ориентировались они, по-видимому, на очень широкую и не слишком взыскательную городскую публику, любителей кадрили и синематографа. Едва ли мелодия «Ойры» звучала в аристократических салонах, но вот в мещанской среде она была, кажется, чрезвычайно популярна и без труда узнаваема.

Зачастую даже ноты не требовались — мелодия «Ойры» запоминается почти столь же легко, как и её незатейливый и непонятный «текст». Не требовались ноты, скажем, Василию Малявкину, руководителю дуэта гармонистов в Москве, записавшего летом 1910 года «Ойру» для Зонофона. Не нужны были никакие ноты и вдове греческого подданного мадам Валиадис, содержавшей летом-осенью того же года «синематограф-иллюзион» в Одессе:

Иллюзион «Биоскоп Реалитэ» содержала вдова греческого подданного мадам Валиадис, женщина предприимчивая и с большим воображением. Она решила сразу убить всех своих конкурентов. Для этого она, во-первых, наняла известного куплетиста Зингерталя, с тем чтобы он выступал перед каждым сеансом, а во-вторых, решила произвести смелый переворот в технике, превратив немой синематограф в звуковой. Публика повалила в «Биоскоп Реалитэ».

В бывшей столовой, оклеенной старыми обоями с букетами, узкой и длинной, как пенал, перед каждым сеансом возле маленького экрана стал появляться любимец публики Зингерталь. Это был высокий, тощий еврей в сюртуке до пят, в пожелтевшем пикейном жилете, штучных полосатых брюках, белых гетрах и траурном цилиндре, надвинутом на большие уши… Затем мадам Валиадис в шляпке со страусовыми перьями, в длинных перчатках с отрезанными пальцами, чтобы люди могли видеть её кольца, садилась за ободранное пианино, и под звуки матчиша и «Ой-ра, ой-ра!» начинался сеанс.

Взрывы хохота потрясали тёмную комнату иллюзиона. А в это время за экраном, не видимый никем, в поте лица трудился Гаврик, зарабатывая себе на жизнь пятьдесят копеек в день. Это он в нужный момент бил тарелки, дул в свисток, лаял, мяукал, звонил в колокол, кричал балаганным голосом: «Держи, лови, хватай!» – топал ногами, изображая толпу, и со всего размаха бросал на пол ящик с битым стеклом, заглушая лающие звуки «Ой-ра, ой-ра!», которую, не жалея клавишей, наяривала мадам Валиадис по сю сторону экрана.

Это строки из романа Валентина Катаева «Хуторок в степи». Катаев, как известно, с фотографической точностью фиксировал малейшие нюансы одесского быта того времени, и уж если он поставил «Ойру» в один ряд со сверхпопулярным тогда матчишем — значит, так оно и было…

Трудно сказать, сопровождалась ли «Ойра» в исполнении мадам Валиадис также ещё и выкриками Гаврика «ой-ра, ой-ра!» — в конце концов, одесская публика приходила в «Биоскоп Реалитэ» вовсе ведь не на концерт. К тому же, «Ойра» воспринималась публикой больше как танец (а и правда — что там петь-то?), и уж если людям хотелось потанцевать, то где-нибудь в городском саду их ждало не «ободранное пианино», а куда как более качественное исполнение. Вот, например, как это (скачать):

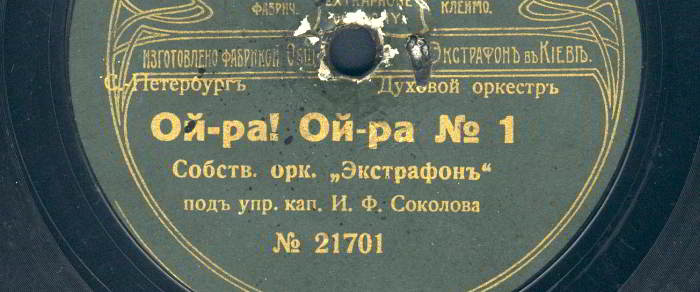

Общество «Экстрафон» было основано в Киеве и первую свою пластинку выпустило в конце 1911 года. Оно специализировалось на выпуске грампластинок с записями народной и танцевальной музыки (не только русской, но и малороссийской, еврейской, грузинской, армянской, народов Кавказа и т. д.), а также произведений, как теперь сказали бы, эстрадного жанра — бесчисленных романсов, комических сценок, мелодекламаций, куплетов, частушек, шансонеток и т. п.

И вот в этом славном ряду нашла своё почётное место и наша «Ойра». Причём «Экстрафон» записал её даже в трёх вариантах, от № 1 до № 3. Мелодия номера один — это то, что мы уже слышали и знаем. Мелодии двух других номеров даже отдалённо её не напоминают. Объединяя все три номера под одним названием, «Экстрафон», по-видимому, полагал, что «Ойра» представляет собой нечто большее, чем просто какая-то отдельная песня (или, скажем, танец), — состояние души, что ли?..

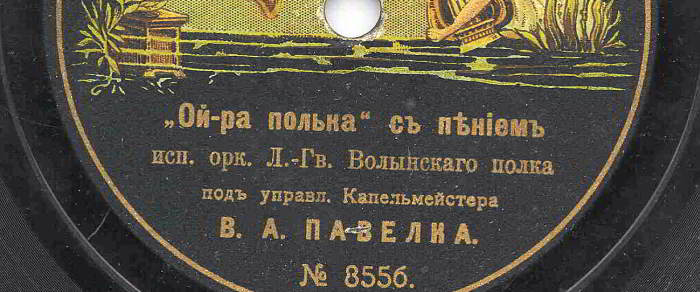

Москва, Одесса, Киев… А следующим городом в географии «Ойры» будет Варшава. Именно там располагался лейб-гвардии Волынский полк, чей оркестр в ноябре 1909 года тоже записал набиравшую популярность песню, так похожую на танец, — с неизменными и загадочными выкриками «Ой-ра!..». Пишут тут, что это-де «полька с пением». Слушаем вдохновенное пение лейб-гвардейцев (скачать):

Командиром лейб-гвардии Волынского полка в ноябре 1909 года был, между прочим, недавний полковник (а теперь уже и генерал) по фамилии Турбин, впоследствии один из деятелей Белой гвардии, комендант крепости Севастополь у Врангеля. Ирония судьбы, конечно, но само это сочетание — «полковник Турбин» — невольно возвращает нас из Варшавы в Киев. А оттуда уж и до Одессы недалеко: интересно, как там идут дела у предприимчивой вдовы греческого подданного, с таким блеском исполнявшей «Ойру» в полутёмном зале синематографа?..

Увы, дела у мадам Валиадис как-то не сладились, хотя поначалу, привлекаемая, в том числе, и звуками «Ойры» (а почему бы и нет, в самом деле?), публика валом валила в «Биоскоп Реалитэ».

… Но жадной вдове этого показалось мало. Зная, что публика любит политику, она приказала Зингерталю подновить свой репертуар чем-нибудь политическим и подняла цены на билеты. Зингерталь сделал мефистофельскую улыбку, пожал одним плечом, сказал «хорошо» и на следующий день вместо устаревших куплетов «Солдаты, солдаты по улицам идут» исполнил совершенно новые, под названием «Галстуки, галстучки».

Прижав к плечу своим синим лошадиным подбородком крошечную, игрушечную скрипку, он взмахнул смычком, подмигнул почечным глазом публике и, намекая на Столыпина, вкрадчиво запел:

У нашего премьера Ужасная манера На шею людям галстуки цеплять,

после чего сам Зингерталь в двадцать четыре часа вылетел из города, мадам Валиадис совершенно разорилась на взятки полиции и была принуждена ликвидировать свой иллюзион, а Гаврик получил лишь четвёртую часть того, что он заработал.

Вот так, в постоянных творческих муках и неизменных взятках полиции, зарождалась отечественная эстрада. «У нашего премьера ужасная манера»… Не будем повторять роковых ошибок мадам Валиадис и постараемся обойтись вовсе без политики, хотя в разговоре о знаменитой и загадочной «Ойре» обойтись без эстрады, без её зачинателей и первопроходцев — всё равно не получится.

Москва — Одесса — Киев — Варшава — Киев — Одесса… И снова Москва.

«Всё, что эстрадой мы с вами зовём…»

Предприимчивая и жадная вдова греческого подданного отнюдь не была у нас первой, кто пытался произвести смелый переворот в технике и превратить немой синематограф в звуковой. Первым был алжирский француз по фамилии Омон (или, по некоторым источникам, Саломон). Именно он ещё в 1902 году продемонстрировал в Москве технические возможности совместить кино и звук. По сути, он стал в России основателем не только звукового кино, но и кинопроката как бизнес-проекта. Но знаменит Омон был в Москве не своими кинодостижениями, а организацией крупных (можно сказать, «эстрадных») площадок, где очарованная московская публика с восторгом принимала выступления тех, за кем уже в то время прочно закрепилось название — «шансонетки».

Предприимчивый месье Омон повёл в Москве дело с куда большим размахом, чем мадам Валиадис в Одессе. Ценители высокого театрального искусства кипели от негодования, но ничего не могли поделать с популярным в Москве «театром Омона», смело переносившим на благодатную российскую почву европейские ценности и традиции. Долгое время одной из площадок для сомнительных представлений являлось здание в Камергерском переулке, куда в том же 1902 году, сменив «театр Омона», переместился Московский Художественный театр. По этому поводу Станиславский выразил свою благодарность Савве Морозову, благодетелю МХТ, такими словами:

Практически изучив когда-то чуждое Вам дело, Вы, вместе с Вашими сотрудниками, превратили в течение нескольких месяцев вертеп разврата в изящный храм искусства.

Спустя пять лет, запутавшись в долгах и во взятках полиции, месье Омон бежал за границу, оставив в Москве и раскрученный бизнес, и другое, более известное, название для своего театра — театр Буфф. Выпавшее из его рук знамя подхватили другие, и к интересующему нас времени (1910-е годы) театр Буфф переместился в специально выстроенное для него здание на углу Садового и Тверской — на этом месте, на Маяковке, теперь находится Концертный зал имени П. И. Чайковского.

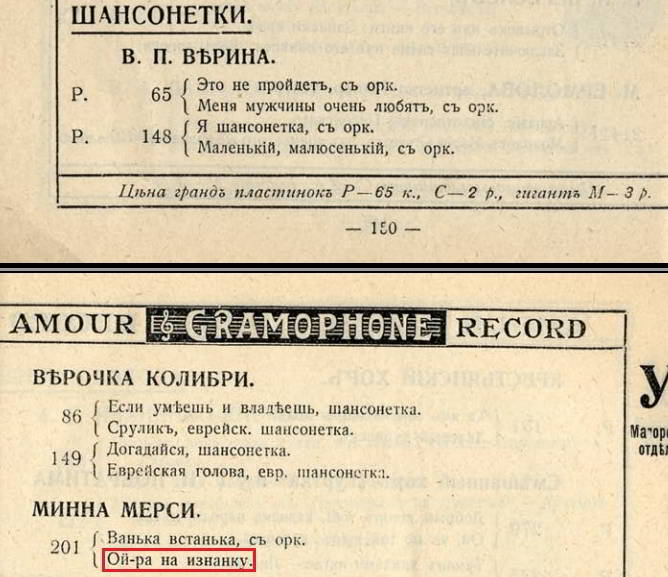

В театре Буфф выступали представители самых разных лёгких жанров, от исполнителей цыганских романсов до куплетистов по типу одесского Зингерталя, но главной приманкой для посетителей были, конечно, шансонетки. Теперь от них остались лишь несколько фотографий да имена — как правило, вымышленные: Аничка Иртлач, Дора-Декаданс, Рита Грей, Верочка Колибри, Е. А. Морская-Волна, Тамара Грузинская, Вера П. Верина, Люси Аркас, А. И. Лебедева, С. Нольте, А. Д. Долина, Минна Мерси… Тексты их песен, как и всё их сценическое поведение, были весьма и весьма двусмысленными, порою, как говорится, «на грани», но… публике именно это и это нравилось.

Вот, к примеру, фрагмент из выступления Минны Мерси, шансонетки из Москвы, — куплеты с названием «Портниха». Грамзапись 1911 года (скачать):

Заключительную часть Минна Мерси исполняет на идише: ни для кого из публики не было секретом, что за звучными «иностранными» псевдонимами многих звёзд отечественной протоэстрады скрывались зачастую еврейские имена. Да хоть те же В. П. Верина, Аничка Иртлач, Рита Грей, Е. А. Морская-Волна, Верочка Колибри… Да хоть та же Минна Мерси.

(О Минне Мерси, кстати, можно ведь сказать чуть подробнее. По-видимому, настоящая её фамилия — Кульганек, Вильгельмина Иосифовна Кульганек.

(О Минне Мерси, кстати, можно ведь сказать чуть подробнее. По-видимому, настоящая её фамилия — Кульганек, Вильгельмина Иосифовна Кульганек.

Сведения о её происхождении и о том, где и как она жила до того, как перебралась в Москву, приходится собирать буквально по крупицам. В принципе, фамилия Кульганек (Kulhánek) довольно распространена в Чехии. Известен портрет молоденькой Вильгельмины Кульганек (фрагмент его показан слева), написанный 30-летним художником Виктором Замирайло, который, как известно, родился в Киевской губернии, учился в Киевской рисовальной школе и работал в Киеве с Врубелем и Васнецовым (см. у нас статью «О любви, Прекрасной Даме и „Богородице“»).

Портрет датирован 1898 годом и в настоящее время находится в Русском музее. Среди знакомых художника якобы ходили смутные слухи о его весьма серьёзном увлечении некоей цирковой наездницей, которая после неудачного падения с лошади вынуждена была уйти из цирка и стала потом шансонеткой; её будто бы называли даже «злым гением Замирайло».

Между прочим, в Москве на Ваганьковском кладбище находится могила С. И. Кульганек, «артистки Большого театра», родившейся в 1888 году, — да уж не младшая ли это сестра нашей Минны Мерси?..)

В предвоенной и, по сути, предреволюционной России разного рода куплетисты и шансонетки в более или менее образованной и зажиточной городской среде пользовались громадной популярностью. Звукозаписывающие фирмы, откликаясь на спрос публики, наперебой выпускали всё новые и новые грампластинки с записями их выступлений. Вот лишь один пример, реклама 1914 года:

И вот тут нас поджидает сюрприз. Хотя… какой такой сюрприз? Было бы странным думать, что знаменитую «Ойру», мелодию которой даже посетители заведения мадам Валиадис принимали, как говорится, на ура, обойдёт своим пристальным вниманием наш энергичный шоу-бизнес тех лет.

Указанная в рекламе грампластинка под номером 201 была записана в конце 1912 года. На ней Минна Мерси под узнаваемую мелодию «Ойры» исполняет типичные для своего репертуара куплеты с легко читаемым эротическим подтекстом. И это, по сути, единственное, не считая мелодии, что хоть как-то связывает эти куплеты вместе.

Та пластинка с записью «Ойры наизнанку» дошла до наших дней, и можно теперь послушать, что же там Минна Мерси пела под знакомую нам мелодию. С интересом слушаем первый куплет (скачать):

Все куплеты перепеты, Трудно выбирать сюжеты. Всё старо, всё так постыло, Выглядит кругом уныло. | Вам про многое здесь пели, Старых, молодых задели. Я скажу вам, господа, К лысым страсть питаю я! | Всех зову я лысых, лысых, И хочу я лысых, лысых, Страстно жду я лысых, лысых, Лысый-душка — мой кумир!.. |

А что, неплохой ведь текст получается: «Перепеты — сюжеты, постыло — уныло, пели — задели»… И вместо привычного восклицания «ойра, ойра!» — очень даже уместное тут «лысых, лысых!». Все ведь прекрасно понимают, что лысый — это чаще всего богатый. Если ты уже лысый, но ещё не богатый, то это очень и очень странно. Звучит вполне прилично и логично даже и сто лет спустя, не правда ли?..

Слушаем второй куплет (скачать):

Откровенно вам сознаться: Страх люблю я покататься! На земле мне надоело, В воздух полететь хотела. | Авиатор мой — умелый, Но он стар и был несмелый, И с ним в воздухе, увы, Недолго продержались мы. | Я прошу всё выше, выше, И хочу я выше, выше, Аэроплан наш ниже, ниже, И опять мы на земле… |

Авиационная тема была одной из самых излюбленных тем в шоу-бизнесе 1910-х годов. Во-первых, технический прогресс. Во-вторых, широкое поле для всем понятных эротических аллюзий. «Всё выше, выше и выше… бросая ввысь свой аппарат послушный или творя невиданный полёт» — это, конечно, не шансонетка, но, согласитесь, Минна Мерси умерла бы от зависти. «Höher und höher stieg ihre Idee, trotz Haß und Verbot!» — а это и вовсе не песня, но до чего ж живучая тема, правда?..

Ну, и заключительный куплет, с заменой «ойра, ойра!» на «Эрлих! Эрлих!» (скачать):

Изобрёл нам Эрлих клад:

«606»-препарат.

Теперь мы можем флиртовать,

Мужьям и жёнам изменять.

От препарата «606»

Нельзя ни встать, нельзя ни сесть.

Я ж откровенно вам сознаюсь,

Что в препарате не нуждаюсь!

Все мы просим: Эрлих! Эрлих!

Превозносим: Эрлих! Эрлих!

Помоги нам, Эрлих, Эрлих,

Препаратом «606»!

|  |

Современный наш шоу-бизнес до подобной откровенности, наверное, ещё не совсем дошёл, и это, безусловно, внушает некоторый умеренный оптимизм…

Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию вовсе не за теорию относительности, хотя именно она принесла ему всемирную известность. Немец Пауль Эрлих стал нобелевским лауреатом вовсе не за «препарат 606», сальварсан, хотя именно этот его препарат, победивший сифилис — непобедимую прежде «польскую болезнь», сделал его имя известным во всём мире и, конечно, в России.

«А граммофон весело славил Эрлиха и преподнёс Клубничкину самый блестящий Рождественкий подарок» — вот такими словами заканчивает свой рассказ, увидевший свет в ноябре 1910 года, некий отечественный юморист по фамилии С. Косой. Тут же, буквально где-то рядом, опубликован и некролог по поводу смерти Льва Толстого. Именно с этого события и начинается роман «Хуторок в степи». Как раз в это время, где-то в далёкой Одессе, неугомонный Гаврик в поте лица зарабатывал свой полтинник в день, почти заглушая при этом лающие звуки «Ой-ра, ой-ра!», которую, не жалея клавишей, наяривала мадам Валиадис на стареньком, ободранном пианино…

Аничка Иртлач, Дора-Декаданс, Вера П. Верина, Верочка Колибри, Е. А. Морская-Волна, Люси Аркас, Тамара Грузинская, Рита Грей, А. И. Лебедева, С. Нольте, А. Д. Долина, Минна Мерси… Да ещё и С. Косой. Их дальнейшая судьба абсолютна не известна. Они были первыми — и этим всё сказано…

… Вы свысока не судите о нём, Не говорите, что шутки громоздки, Всё, что эстрадой мы с вами зовём, Всё начиналось на этих подмостках!..

Но вот мы всё «ойра» да «ойра». Ойра-ойра, ойра-ойра… А что значит само это слово — «ойра»?. Что по этому поводу говорит нам наука?..

У-ра!..

Наука по этому поводу говорит много чего разного, а это обычно очень подозрительно. Да и самих-то научных трудов на эту тему подозрительно мало. Фактически, речь идёт о единственной научной работе 2012 года, которая, понятное дело, посвящена не столько самой «Ойре», сколько культурным диффузиям в связи с «Ойрой» и которая так и называется: «О культурных диффузиях в постфольклоре (на примере танца „Ойра-ойра“)» (при взгляде на это название невольно вспоминается фраза из сатирической повести Бранислава Нушича «Автобиография»: «Дети, к следующему уроку приготовьте сочинение на тему „Бифуркация патагонцев на материале данных об оседлости эскимосов“»).

Вот лишь небольшой отрывок из работы о культурных диффузиях:

Что же означает загадочное выражение «ойра-ойра» и откуда появился этот танец? В науке этот вопрос ставится впервые, хотя на интернет-форумах, в чатах, на страницах музыкальных порталов в последние годы он вызывает определённый интерес. В обсуждение вопроса обычно включаются простые люди, любители музыки и танцев. Попробуем изложить некоторые интерпретации понятия «ойра-ойра», характерные для обыденного сознания. Ойра – это:

• литовская песня-танец (полька) с характерным припевом «ойра-ойра»;

• танец-полька белорусского происхождения;

• кубанская плясовая;

• киевская полька;

• выражение радости в сокращённом варианте (произошло от выкрика «Ой, РАдуюсь я!»);

• старинный русский боевой клич;

• искаженное еврейское обозначение хорового пения (хора);

• древнеарамейский термин, обозначающий свет;

• цыганский припев, что-то вроде русского «тра-ля-ля».

Вполне возможно, что предложенные 9 версий не исчерпывают всего многообразия человеческих фантазий, пытающихся каким-либо образом расшифровать загадочное выражение…

Следует сказать, что упомянутая научная работа о культурных диффузиях необычайно популярна в русскоязычном Интернете. Надо также признать, что по крайней мере в оценке простых людей — тут наука совершенно права: их обыденное сознание отнюдь не исчерпывает всего многообразия.

Произносится немцами с глубоким удовлетворением

Произносится немцами с глубоким удовлетворениемПростые люди, побывав в Германии, немедленно дополняют приведённый выше список интерпретаций ещё одним пунктом: оказывается, восклицание, сильно похожее на «ойра-ойра», звучит у немцев буквально на каждом шагу.

Пришла немцу фантазия, скажем, выпить бокальчик пива — «ойра», а если ещё и с баварской сосиской — так и вообще «ойра-ойра». Выражение радости, короче: «Ой, РАдуюсь я!»…

«Обыденное сознание», не слишком искушённое в бифуркациях патагонцев и культурных диффузиях, с лёгкостью может составить список произвольной длины. Совершенно ясно, например, появление в списке интерпретаций «цыганского припева, что-то вроде русского „тра-ля-ля“». Когда в 2004 году писателя Бориса Стругацкого спросили о происхождении фамилии одного из популярных персонажей романа «Понедельник начинается в субботу», Романа Петровича Ойры-Ойры, тот ответил просто:

Я не помню уже в точности, но мы вычитали в какой-то книжке или услышали от знакомых, что «ойра-ойра» — это такой танцевальный припев у цыган. Что-то вроде русского «тра-ля-ля» или «ой-люли». Такой фамилией мы хотели подчеркнуть цыганское происхождение горбоносого Романа.

Если кто-то побывал не в Германии, а, допустим, в Литве и узнал, что там охотно танцуют под мелодию «Ойры-ойры», — ясное дело, что это литовская песня-танец. А как же иначе?.. Съездил в Белоруссию — ну несомненно, это танец-полька белорусского происхождения. На Кубань — само собой, это кубанская плясовая. А можно было бы ещё где-нибудь побывать. «Ойру» ведь и в Польше танцуют, и в Эстонии, и не только в Киеве, и в канадской Оттаве, и на горе Ферия в Батуми. Танцуют и местные, и приезжие — а что вы хотите? Культурная диффузия…

Автор же упомянутой выше научной работы, профессор Адыгейского госуниверситета, приводит определённые доводы в пользу того, что как сама песня-танец, так и загадочное слово «ойра» — первоначально возникли на Кавказе и лишь во второй половине XIX века культурным образом продиффундировали в Восточную Европу.

«Ваша версия? — Нечто доброе… нечто доброе…». Именно так. При всём разнообразии версий — дурацких и не очень, обыденных и научных — буквально все сходятся в одном: «ойра» — это выражение каких-то добрых чувств, какой-то удовлетворённости, ликования, торжества…

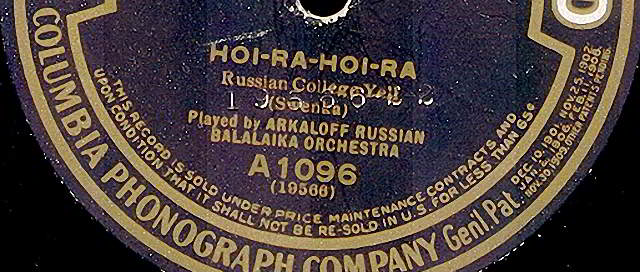

Интересно, что такое единодушие характерно лишь для Восточной Европы, а на сугубом Западе, где для выражения подобных чувств есть и свои собственные восклицания, значение нашего загадочного слова «ойра» уже нуждается в пояснениях. Когда, например, ансамбль с польским именем «Wesole chłopaki» записал инструментальную версию «Ойры-ойры» для американской аудитории, то возникла необходимость даже на этикетке грампластинки как-то растолковать американцам это странное для них название: «Ойра-ойра» — это-де, господа хорошие, знакомое вам «Yippee-Yippee» (скачать):

Но теперь, видимо, уже наш отечественный читатель нуждается в пояснениях, что же означает для американца восклицание «yippee!». Обратимся к англо-русскому словарю:

Yippee [jɪ'piː] межд. Ура (выражает радость, возбуждение, волнение)

Говоря попросту, это самопроизвольный и крайне эмоциональный, типично ковбойский возглас: «Да!.. Yeh!.. Наконец-то!.. Ура, я сделал это!..» и т. п. Удовлетворённость, ликование и торжество: ура! какой я молодец!..

Интересно, что в 1960-е годы — явно под влиянием этого ковбойского возгласа — в Соединённых Штатах возникло леворадикальное молодёжное движение, которое называло себя «йиппи». Собственно говоря, лозунг этого движения бунтарей-абсурдистов был самый что ни на есть обычный — как всегда в таких случаях, «отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног».

В отличие от своих более аполитичных собратьев, которые всем известны как «хиппи», «йиппи» отнюдь не замыкались на себе любимых, а постоянно проводили шумные и порою очень креативные акции политического толка, самой известной из которых была попытка выдвинуть своего кандидата на президентских выборах 1968 года. И всё бы ничего, да только в качестве кандидата на пост президента США «йиппи» предложили… симпатичного поросёнка по имени Pigasus. В этом имени остроумно сочетается и «свинья» (pig по-английски), и «Пегас» (куда же творческой натуре без Пегаса) — короче говоря, на русский язык имя кандидата удачно передаётся словом Свинтус.

Бесцеремонный арест кандидата Свинтуса полицией

Бесцеремонный арест кандидата Свинтуса полициейВ предвыборной программе этого Свинтуса встречались порою и очень здравые мысли. Так, предлагалось, чтобы президента США избирали не только американцы, но и люди всей Земли, поскольку-де США фактически распоряжаются судьбами всего мира. Кроме того, Свинтус заранее отказывался поддерживать на выборах любую другую свинью — будь то кандидат от республиканцев или, скажем, от демократов.

Кампания за избрание Свинтуса закончилась, не успев ещё толком начаться: на предвыборном митинге, не успев хрюкнуть ни слова, Свинтус — вместе со своими соратниками-«йиппи» — был грубо схвачен и арестован (по слухам, потом несостоявшегося кандидата в президенты США буквально съел один из офицеров полиции).

Это что касается бунтарей-«йиппи». Напротив, их более спокойные коллеги «хиппи» стремились «отрешиться от мировых проблем, наслаждаться солнцем, природой и дружелюбием». Движение «хиппи», сменив несколько поколений и пройдя через все взлёты и падения, благополучно добралось и до наших дней. Кстати говоря, большая коммуна «хиппи» существует ныне и в Копенгагене, столице пресловутых «датских „пропорций“» (пользуясь выражением наших завистливых «антипатриотов»)…

Само это название, «hippie», учёные (в основном, британские) обычно производят от слова «hip», происхождение которого, в свою очередь, покрыто густым туманом. Но как бы там ни было, едва ли есть сомнения в том, что все эти «hippie-yippie» ну никак не могли появиться без сильнейшего влияния со стороны старого доброго «Yippee!» (то есть, по-нашему, «Ура!» — от радости, возбуждения и волнения).

Yippee… hippie… hip… ура… Позвольте, но что же это всё напоминает?.. А вот что это напоминает: «Гип-гип ура!», «Hip hip hooray!» — популярное во всём мире восклицание, выражающее радость, возбуждение, волнение, всеобщее ликование и чувство глубокого удовлетворения.

Собственно говоря, ведь именно с этих слов — «Гип-гип ура!» — и начинается название картины, использованной в качестве заставки…

Собственно говоря, ведь именно с этих слов — «Гип-гип ура!» — и начинается название картины, использованной в качестве заставки…

В конце того же 1888 года, когда Педер Крёйер её закончил, у него начался бурный роман с Марией Трипке, тоже художницей и тоже датской, и вскоре они поженились.

Хотя «отрешиться от мировых проблем» Крёйеру совершенно удалось, но вот уютная семейная жизнь, пусть даже и в «датском» смысле, у него как-то не очень получилась. Неожиданно у него обнаружились проблемы как с психикой, так и с невесть откуда взявшимся сифилисом, что заставило его жену уступить натиску шведского композитора Хуго Альфвена, у которого подобных недостатков не было и который, к тому же, был почти на двадцать лет моложе Крёйера. Новая любовь жены художника, как и прежняя, оказалась столь же бурной, сколь и взаимной, но несколько лет наш по-датски счастливый Крёйер решительно не хотел давать своей жене развод, пока не выяснилось, что она ждёт от Альфвена ребёнка…

Последние годы жизни Крёйера прошли в одиночестве. Он почти полностью ослеп и вынужден был писать картины практически на ощупь. Педер Крёйер скончался в 1909 году от сифилиса — именно в том году Пауль Эрлих создал свой магический «препарат 606», которым три года спустя так восхищалась Минна Мерси:

Теперь мы можем флиртовать, Мужьям и жёнам изменять.

«Этому уюту подражать невозможно — для него нужна благодатная атмосфера и умение смотреть на жизнь, исходя из датских „пропорций“». Воистину так.

Восклицания «Yippee!» и «Hip hip hooray!» по сути своей тождественны. Небольшое различие в их употреблении состоит в том, что «Yippee!» — это восклицание индивидуальное, как бы «для себя» (дескать, ай да я, сукин сын!..), тогда как «Hip hip hooray!» кричат в коллективе — в ответ на возглас тамады (или какого-то другого «дирижёра») «Hip hip!..» следует дружный ответ остальных: «Hooray!».

В русском же языке восклицание «Гип-гип ура!» теперь практически не применяется, и в обоих указанных случаях используется возглас «Ура!». Например, в Уставе внутренней службы Вооружённых сил Российской Федерации по интересующему нас вопросу написано следующее:

Если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части (подразделения), находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным «Ура»…

Согласитесь, было бы странно, если б командир (начальник), обращаясь к строю военнослужащих, заканчивал своё поздравление призывным возгласом «Гип-гип!..» — в ожидании троекратного «Ура»…

Итак, загадочное слово «Oira» означает то же самое, что «Yippee», а «Yippee» — это то же самое, что «Hooray». Слова «Oira» и «Hooray» совпадают по значению и очень близки по произношению. Другими словами, это фактически одно и то же слово, лишь немного по-разному звучащее на Востоке и на Западе. В слове «Oira», в отличие от «Hooray», нет начальной буквы «H»?.. Да всё там есть! Пожалуйста:

Загадочное слово «Ой-ра» и всем привычное, но не менее загадочное «У-ра» наверняка имеют общее происхождение — каковым бы оно ни было. Быть может, это действительно Кавказ. Быть может, это Древняя Греция — вспомним, например, Уранию ([Оу]рания, [Οὐ]ρανία), символ устремлённости к небу. Быть может, и вправду «древнеарамейский термин, обозначающий свет». Быть может, это даже Древний Египет — очень уж неизменным, очень неприкасаемым выглядит там и там слог «ра»: «ой-Ра», «у-Ра»…

В общем, как говорит наука, «этимология данного слова крайне неоднозначна и имеет множество версий происхождения». Наука утверждает это относительно слова «ура» и повторяет то же самое относительно слова «ойра». Что, в общем, и не удивительно — ведь это одно и то же…

Наступает Новый год, 2018-й. И вновь, как и сто лет с лишним назад, будут бить старинные куранты, будет литься рекой шампанское и в каждом доме будет раздаваться громкое и радостное «Ура!»…

Из тех далёких, давным-давно ушедших лет всех нас поздравляет «эстрадник» Дмитрий Богемский:

И вновь, как и сто лет с лишним назад: «Грядущий год будет для вас счастливым и удачным. Если у какого-нибудь из вас имеется выигрышный билет, то он непременно выиграет двести тысяч…»

Так с Новым же годом, дамы и господа!.. Ойра-ойра!.. Гип-гип ура!..

Да, и чтоб закончить… Беспокоясь о своей профессиональной репутации, композитор Альфвен не слишком торопился жениться на Марии, вдове художника Крёйера. Их брак состоялся лишь в 1912 году (именно тем годом, кстати, датируется и грамзапись «Ойры наизнанку» — сплошные совпадения!). Ещё до свадьбы Мария узнала сразу о нескольких изменах своего избранника, но на руках у неё уже был от него ребёнок, и деваться ей, в сущности, было некуда. Долгие-долгие годы, отрешившись ну буквально от всех мировых проблем, но так и не достигнув высот «датского» уюта, теперь уже она никак не соглашалась на очередной развод. И только лишь в 1936 году, совсем старенькая, за четыре года до смерти, Мария окончательно освободила от себя своего второго мужа. Остаток жизни она провела в Стокгольме в полном одиночестве.

Могила Педера Крёйера находится в Скагене — в том самом городке, где в 1888 году счастливые художники демонстрировали своё глубокое удовлетворение беспроблемной датской жизнью.

Что ж… Как говорится, «датский уют невозможно экспортировать, и этому уюту подражать невозможно». Но «наслаждаться солнцем, природой и дружелюбием» всё равно ведь очень хочется. Не правда ли?..

Валентин Антонов, декабрь 2017 года

В качестве заставки выбрана картина датского художника Педера Крёйера «Праздник художников в Скагене», написанная им в далёком 1888 году. Выбрана потому, что именно этим полотном современные блогеры чаще всего предпочитают иллюстрировать то неуловимое «чувство глубокого удовлетворения», которое, вообще говоря, иными средствами определить нелегко.

При беглом взляде на картину люди малообразованные и чуждые искусству сразу же обращают внимание на то, что на праздничном столе европейских художников, буквально заставленном бутылками, практически нет никакой закуски. Люди с более тонкой организацией души (иногда они с гордостью именуют себя «антипатриотами») наперебой и с нескрываемой завистью цитируют одну и ту же удачную фразу:

— «Уют» — стиль жизни датчан и эмблема страны. Они обожают уют, и датский уют невозможно экспортировать. Этому уюту подражать невозможно — для него нужна благодатная атмосфера и умение смотреть на жизнь, исходя из датских «пропорций». Для «датского» уюта нужно отрешиться от мировых проблем, наслаждаться солнцем, природой, дружелюбием. Жизнью.

В настоящее время картина Педера Крёйера находится в Швеции, в Музей искусств Гётеборга. Впрочем, речь ведь у нас пойдёт не о картине, а о танце или, если угодно, о песне — о песне, слова которой очень легко запомнить.