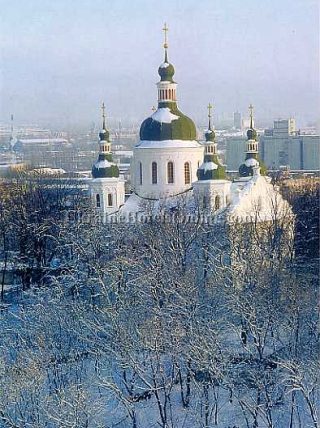

В живописном месте, на краю одной из киевских круч стоит небольшой храм — Кирилловская церковь. В прошлом — собор монастыря св. Кирилла, а чуть позже — церковь при богоугодном заведении для душевнобольных (нынче — Киевская городская психо-неврологическая клиническая больница им. Павлова, или просто «Павловская», как называют её киевляне).

В живописном месте, на краю одной из киевских круч стоит небольшой храм — Кирилловская церковь. В прошлом — собор монастыря св. Кирилла, а чуть позже — церковь при богоугодном заведении для душевнобольных (нынче — Киевская городская психо-неврологическая клиническая больница им. Павлова, или просто «Павловская», как называют её киевляне).

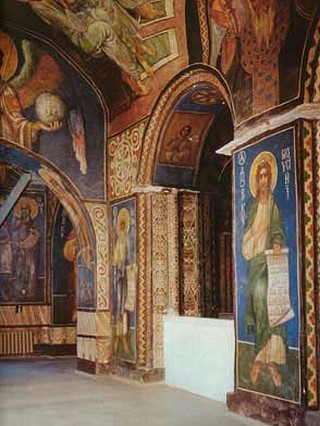

Искусствоведы вряд ли сойдутся во мнении — что более ценно в этой церкви: сам храм и сохранившаяся в нём древнерусская живопись XII века или иконы и росписи, выполненные великим русским художником Михаилом Александровичем Врубелем. Древние стены, уникальные старинные фрески и утончённые образы святых, их необыкновенные, словно заглядывающие в душу глаза, написанные кистью великого мастера — всё это вместе производит незабываемое впечатление.

Для меня экскурсия в Кирилловскую церковь лет в семь стала одним из самых ярких впечатлений детства. Намного позже, конечно, я узнала подробности истории, связанной с «киевским периодом» Врубеля.

Кирилловская церковь оказалась в центре внимания общественности в 60-е годы XIX века: под штукатуркой XVIII в. на её стенах были обнаружены древнерусские фрески. Городскими властями было принято решение об их восстановлении, а заодно и реставрации церкви в целом. Работы начались в 80-х годах, общее руководство было поручено профессору Адриану Викторовичу Прахову, который, несмотря на довольно молодой возраст (ему не исполнилось тогда и сорока), был признанным экспертом в области древнерусского искусства.

Из воспоминаний А. В. Прахова:

Боясь, что в моё отсутствие комитет, ведавший денежными средствами (по реставрации Кирилловской церкви), поручит написать образа какому-нибудь местному художнику-богомазу, я взял на себя заботу найти в Петербурге талантливого ученика Академии художеств, который мог бы выполнить в Киеве этот заказ, не выходя за пределы скупо отпущенных по смете денежных средств. В Питере, приехав осенью читать лекции в Университете, я не мог сразу заняться этим делом… Наконец собрался и прямо отправился в Академию художеств к своему старому другу П. П. Чистякову.

Рассказав об открытии древних мозаик в Киевской Софии, об обнаруженных им и сохранённых без реставрации фресках в церкви бывшего Кирилловского монастыря, Адриан Викторович попросил порекомендовать кого-нибудь из учеников, «кто согласился бы приехать в Киев и написать за 1200 рублей, со своими материалами, на цинковых досках четыре образа для одноярусного мраморного иконостаса в византийском стиле».

Только что кончил, как кто-то постучал в дверь.

— Войдите! — крикнул П. П. Чистяков.

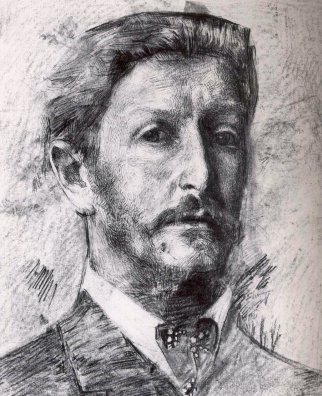

Дверь мастерской отворилась, и вошёл с довольно большой папкой в руках стройный, худощавый молодой человек среднего роста. С лицом не русского типа. Одет он был аккуратно, в студенческую форму, даже со шпагой, которую студенты в то время неохотно носили.

— А вот — на ловца и зверь бежит! Вот тебе и художник! Лучшего, более талантливого и более подходящего для выполнения твоего заказа я никого не могу рекомендовать…

Прахов и молодой Врубель, которому недавно исполнилось 27, быстро пришли к согласию. Весной 1884 года в киевской квартире Прахова появился «худощавый, русый, застенчивый молодой человек с тонкими чертами лица…» (Н. А. Прахов). На сохранившемся до сих пор доме № 6/11 по улице Большой Житомирской есть мемориальная доска, посвящённая художнику.

Там он встретил жену Адриана Викторовича — Эмилию Львовну, 32-летнюю мать троих детей, одарённую и хорошо образованную молодую женщину, которая была душой киевского художественного общества. Эмилия Львовна не была классической красавицей, но воспоминания об её удивительных бездонных глазах и задорном неспокойном характере оставили многие её современники.

Пройдёт совсем немного времени — и Врубель страстно влюбится в неё, она станет его Прекрасной Дамой, музой и вдохновительницей, но, отчасти, — и причиной того, что талант Врубеля не будет реализован в Киеве так, как этого хотелось бы и самому художнику, и многим поколениям киевлян.

Почти все вечера Михаил Александрович проводил в доме у Праховых. Адриан Викторович нашел в нём единомышленника, прилежного ученика и благодарного слушателя. Они обсуждали работу по восстановлению фресок и созданию новых росписей в храме, рассматривали и изучали альбомы византийской живописи, привезённые Праховым из поездок по Европе.

А с Эмилией Львовной художник вёл долгие беседы на самые разные темы: о музыке, поэзии, новейшей французской литературе, покорявшей в то время читателей, да и просто о жизни.

Из воспоминаний Николая Адриановича Прахова:

Останавливаясь по пути в Кирилловское у нас на даче, Михаил Александрович брал подвернувшийся под руку детский альбом для рисования моей старшей сестры и начинал рисовать в нём или писать акварелью кого-нибудь из членов нашей семьи, чаще всего — маму за какой-нибудь работой. Обычно он не доводил эти работы до конца. Наметив тонкой кистью лёгким коричневым тоном основные контуры рисунка, Михаил Александрович начинал писать красками с какого-нибудь заинтересовавшего его цветового пятна и светового эффекта; лицо, как хорошо знакомое, всегда оставлял «на потом» и оттого редко заканчивал.

Останавливаясь по пути в Кирилловское у нас на даче, Михаил Александрович брал подвернувшийся под руку детский альбом для рисования моей старшей сестры и начинал рисовать в нём или писать акварелью кого-нибудь из членов нашей семьи, чаще всего — маму за какой-нибудь работой. Обычно он не доводил эти работы до конца. Наметив тонкой кистью лёгким коричневым тоном основные контуры рисунка, Михаил Александрович начинал писать красками с какого-нибудь заинтересовавшего его цветового пятна и светового эффекта; лицо, как хорошо знакомое, всегда оставлял «на потом» и оттого редко заканчивал.

Работы у Врубеля прибавляется — несколько художников, задействованных в реставрации, по разным причинам отказываются от заказов, и Михаил Александрович охотно их заменяет.

Несмотря на большую загруженность и увлечённость, с которой Врубель выполняет работу, он со всей свойственной ему бесшабашностью умудряется вести достаточно «свободный» образ жизни — вокруг него завязываются мимолётные любовные интрижки, он спускает на них те небольшие деньги, которые получает за работу, иногда неожиданно и без предупреждения пропадает где-то несколько дней.

Н. А. Прахов:

С нашей матерью Михаил Александрович был откровенен, и она, по прямоте своего живого характера и непосредственности, могла иногда отчитывать его от чистого сердца, не стесняясь так называемыми «светскими приличиями».

Врубель всё больше привязывается к Эмилии Львовне. Разговоры с нею всякий раз становятся для него радостью и откровением.

Письмо М. А. Врубеля сестре (Киев, ноябрь 1884):

Анюта, дорогая, прости меня. Я был виноват, когда не писал по месяцам из неумения распорядиться временем и по лени, когда срок вырос чуть не до полтора года; да и причиною непростительный эгоизм, постановка головного сумбура впереди настоящих целей жизни. Один чудесный человек (ах, Аня, какие бывают люди!) сказал мне: «Вы слишком много думаете о себе; это и вам мешает жить, и огорчает тех, которых вы думаете, что любите, а на самом деле заслоняете всё собой в разных театральных позах»… Нет, проще да и ещё вроде: «любовь должна быть деятельна и самоотверженна». Всё это простое, а для меня до того показалось ново. В эти полтора года я сделал много ничтожного и негодного и вижу с горечью, сколько надо работать над собой…

Твой брат Миша.

Врубель влюблён. Ему хочется дарить Эмили Львовне свои полотна. Эскиз его будущего шедевра — «Восточной сказки» — она отказалась принять, сославшись на то, что такие картины достойны храниться в музее:

— Когда вы бросаете у нас ненужные вам, незаконченные наброски или дарите мне какую-нибудь маленькую работу — я могу её принять от вас на память, а эта «Восточная сказка» — слишком серьёзная, вполне законченная вещь. Покажите её Ивану Николычу (И. Н. Терещенко — киевский меценат, владелец собрания, ставшего основой художественных музеев Киева), он охотно купит её для своего собрания.

— Ах, вы не хотите?! — воскликнул Врубель, тут же порвал акварель на несколько кусков, бросил её на пол и ушёл, ни с кем не попрощавшись.

Когда спустя несколько дней он пришёл с извинениями, Эмилия Львовна отдала ему конверт с сохранёнными кусками. Позже он использовал некоторые из них, наклеив на бумагу и дописав всё остальное.

Н. А. Прахов:

У нашей матери были чудесные глаза тёмно-василькового цвета и красиво очерченные губы… Сохранился в семье очень интересный рисунок итальянским карандашом, на котором изображена полуфигура матери в профиль, склонённая над какой-то работой… Вероятно, мать оставила работу и ушла из комнаты, а Врубель перевернул этот кусок ватманской бумаги и набросал, в три четверти поворота головы, то же лицо в другом плане, как оно ему представлялось подходящим для типа Богородицы.

Так, оттолкнувшись от вполне реального первого рисунка в профиль, после второго, с намёком на будущий образ, он создал по памяти третий рисунок, находящийся в Государственной Третьяковской галерее… На волосах с левой стороны есть мазок масляной краской, светлой охрой, это Врубель, увидав свой рисунок у нас дома, сказал:

Так, оттолкнувшись от вполне реального первого рисунка в профиль, после второго, с намёком на будущий образ, он создал по памяти третий рисунок, находящийся в Государственной Третьяковской галерее… На волосах с левой стороны есть мазок масляной краской, светлой охрой, это Врубель, увидав свой рисунок у нас дома, сказал:

— Я сейчас перепишу всё лицо масляной краской, — открыл свой ящик с красками и мазнул.

По счастью, мать позвала всех завтракать. Михаил Александрович пошёл вперёд, а мы с сестрой решили, что он только испортит при переписке рисунок, и спрятали его за шкаф. Мы знали уже по наблюдениям, как он был непостоянен в работе, часто начиная и бросая, если что-нибудь отвлекало хотя бы на короткое время.

Так было и теперь. Не найдя на месте рисунка, Врубель не стал спрашивать, куда он исчез, закрыл свой ящик с красками, простился со всеми и ушёл домой.

Последний, четвёртый рабочий рисунок головы Богородицы он нарисовал на полулисте бумаги ватман «торшон» с обратной стороны прекрасной акварели «Букет цветов». Здесь, на рисунке, сделанном по памяти, большое портретное сходство с оригиналом, давшим художнику идею лица Богородицы…

Адриан Викторович Прахов озадачен и несколько раздражён теми чувствами, которые молодой художник испытывает к его жене. И он предлагает Врубелю отправиться в Италию — ближе познакомиться с творчеством старых мастеров, а заодно закончить те самые четыре иконы для алтаря: «Иисус Христос», «Святой Афанасий», «Святой Кирилл» и «Богоматерь с младенцем».

Дальше Венеции Михаил Александрович не поехал. Иконы следовало выполнить на больших цинковых досках — а они не способствовали путешествиям. Кроме того, он стремился побыстрее закончить работу и вернуться в Киев.

Письмо М. А. Врубеля сестре от 26 февраля (10 марта) 1885 года (Венеция):

…Вот ты можешь предположить, что мне, как итальянцу, есть куча о чём писать. И ошибёшься. Как я ожидал, впрочем, так и случилось: как я уже писал папе, перелистываю свою Венецию (в которой сижу безвыездно, потому что заказ на тяжёлых цинковых досках, с которыми не раскатишься), как полезную специальную книгу, а не как поэтический вымысел. Что нахожу в ней — то интересно только моей палитре. Словом, жду не дождусь конца моей работы, чтоб вернуться. Материалу и живого гибель и у нас. А почему особенно хочу вернуться? Это дело душевное и при свидании летом тебе его объясню. И то я тебе два раза намекнул, а другим и этого не делал…

Впрочем, сдержанность Врубеля — даже в письмах к самому близкому человеку, сестре, — не могла скрыть его душевной тайны. Та самая палитра, которая жадно впитывала и передавала на холст и листы впечатления об Италии, тут же свидетельствовала и о чувствах художника к тому «чудесному человеку», который остался в Киеве.

Вероятно, фотографии Эмилии Львовны, взятые с собой в Венецию, были основным источником вдохновения для него.

Из Италии Михаил Александрович привёз готовые иконы для Кирилловской церкви. Среди них — «Богоматерь с младенцем», которую назовут потом вершиной творчества молодого Врубеля. В образе Богородицы знакомые безошибочно узнавали черты Эмилии Праховой. А образ младенца-Христа стал великолепным портретом её маленькой дочери Оли.

Как и когда произошло окончательное объяснение Эмили Львовны с Михаилом Александровичем, мы уже вряд ли узнаем. Душевная боль была велика, он пытался заглушить её болью физической. Спустя много лет неохотно рассказывавший о своём прошлом Врубель обмолвился своему другу, художнику К. Коровину:

Я резал себя ножом. Поймёте ли Вы? Я любил женщину, она меня не любила — даже любила, но много чего мешало ей понять меня. Я страдал, а когда резал себя, страдания уменьшались.

Работы в Кирилловской церкви были закончены в 1885 году, и Врубель уезжает в Одессу, чтобы вскоре снова вернуться в Киев.

Тем временем в Киеве шли подготовительные работы к оформлению нового храма — Собора св. Владимира. Собор был заложен ещё в 1862 году, и закончить его строительство планировалось к 900-летию Крещения Руси (1888), но из-за поставок некачественных материалов и ошибок в проектных расчётах строительство, лишь только начавшись, было приостановлено на десять лет. В 1882 году, когда строительство храма, наконец, близилось к завершению, профессор И. Малышевский предложил необычную концепцию его оформления — внутри он должен был иметь вид древнерусского собора, времён эпохи князя Владимира.

Свои услуги по составлению проекта тут же предложил Адриан Прахов, имевший заслуженную репутацию большого знатока искусства Киевской Руси. В 1885 его назначили руководителем строительного комитета и доверили оформление собора. Основным исполнителем росписей стал Виктор Васнецов, который внимательно изучил оригинальные древнерусские мозаики Софийского собора и недавно открытые фрески Кирилловской церкви, над восстановлением которых работал в тот момент Врубель, и самоотверженно взялся за работу.

Сегодня, выйдя из здания вокзала в Киеве, вы обязательно услышите усиленные мегафонами голоса «зазывал», приглашающих на автобусные экскурсии по столице Украины.

«Вы посетите жемчужину древнерусской архитектуры — Киевскую Софию… полюбуетесь росписями древней Кирилловской церкви… увидите Владимирский собор… узнаете, почему Врубель не участвовал в росписях этого храма…».

Какой версии придерживаются киевские экскурсоводы — этого я, к сожалению, не знаю (желание увидеть родной город глазами гостя из окон экскурсионного автобуса пока осталось для меня нереализованным). Но некоторые историки искусства сходятся во мнении, что решающую роль в тот момент сыграло не что иное, как напряжённость в личных отношениях Врубеля и Адриана Прахова.

Какой версии придерживаются киевские экскурсоводы — этого я, к сожалению, не знаю (желание увидеть родной город глазами гостя из окон экскурсионного автобуса пока осталось для меня нереализованным). Но некоторые историки искусства сходятся во мнении, что решающую роль в тот момент сыграло не что иное, как напряжённость в личных отношениях Врубеля и Адриана Прахова.

Михаил Александрович знал о планах по оформлению Владимирского собора и мечтал принять участие в этой работе. К моменту окончания работ в Кирилловской церкви у него уже было множество эскизов росписей для собора св. Владимира. Он работал над ними и в Киеве, и в Венеции. Но работы распределяются без него, кроме талантливейших Васнецова и Нестерова, А. В. Прахов приглашает польских художников В. Котарбинского и П. Сведомского, которые пользовались тогда популярностью у публики и которым, несмотря на постоянно урезавшуюся смету, были выплачены солидные гонорары.

Игнорирование его со стороны Прахова Врубель воспринимает как тяжёлое личное оскорбление. Но, вернувшись в Киев из Одессы и немного остыв, он всё-таки приходит к Прахову и предлагает ему помощь в разработке хотя бы отдельных элементов росписи.

Позже Адриан Прахов, пытаясь объяснить неучастие Врубеля в основных работах по оформлению Владимирского собора, в чём его обвиняли ещё при жизни, и сам не скрывал личных причин:

Я должен был руководить созданием Владимирского собора. Дело это я отдал в руки В. Васнецова… С Врубелем мы тогда не нашли общего языка по исключительно личным причинам. В 1886 я вынужден был снова уехать на Восток для дополнительных исследований и о Врубеле долгое время не имел никаких известий… Лишь в 1887 году, когда работы в соборе уже шли полным ходом, Врубель пришёл ко мне и спросил, не возьму ли я его снова с собой работать. Я предложил ему самостоятельно расписать арку напротив входа. Я понимал всё своеобразие таланта Врубеля и хотел дать ему такую работу, где бы он был наименее ограничен общим планом и характером росписи.

Врубель брался за любую работу во Владимирском соборе. Ему предложили расписать плафон «5-й день творения мира», и он это сделал, но работа не была принята строительным комитетом, который предварительно утверждал эскиз Сведомского. Причина — выполненная Врубелем работа значительно отличалась по стилистике от эскиза. И работа была перерисована другим художником.

Не был принят и эскиз Врубеля «Воскресение Христово». Ещё одна задумка — «Сошествие святого духа на апостолов» не была даже воплощена в эскиз, так и оставшись карандашным рисунком — она не вписывалась в общий план росписи собора.

После отказа от работы одного из задействованных в росписях художников Врубелю предоставился шанс выполнить роспись стен одной из лестниц собора, была даже выбрана и тема — «Жизнь князя Владимира — Красное Солнышко», но вскоре стало известно, что в Петербурге строительный комитет при Министерстве внутренних дел значительно сократил смету на окончание внутренней отделки храма и роспись лестницы будет заменена покрытием простой малярной краской с небольшим добавлением орнаментов. В итоге Врубелю досталось лишь выполнение нескольких орнаментов, которые теперь и демонстрируют киевские экскурсоводы гостям города.

Свои первоначальные эскизы для оформления Владимирского собора Михаил Александрович показал Прахову только уже накануне своего отъезда в Москву в 1889 году.

Впереди Врубеля ждали новая любовь и счастливый брак, уже ставшие привычными финансовые трудности и поддержка со стороны его друзей и поклонников, резкое неприятие его творчества академической средой и громкая слава, болезнь и… лечебница для душевнобольных.

Семья Праховых продолжила свою размеренную провинциальную жизнь в Киеве. Когда в 1902 году газеты, наконец-то дождавшись главного скандала в богатой на скандалы биографии художника, вышли с заголовками «Автор „Демона“ сошёл с ума!», Праховы оказались в центре внимания киевской публики. Всех интересовало, были ли свойственны Врубелю «странности» ещё во время проживания в Киеве? И то, что 20 лет назад казалось безобидной шуткой, вдруг приобрело очертания зловещих предзнаменований. Вспомнилась, например, такая история.

Н. А. Прахов:

Как-то раз, после того как М. А. Врубель писал орнаменты в соборе, он складывал в ящик свои материалы, собираясь «шабашить», идти в город в кондитерскую «Жоржа», а оттуда — к нам обедать. Сведомский обратил его внимание на то, что кончик носа слегка запачкан зелёной краской. Михаил Александрович поблагодарил, посмотрел на себя в зеркало, а затем, вместо того чтобы смыть скипидаром небольшое пятно, взял пальцем с палитры ярко-зелёную краску «Поль-Воронез» и тщательно окрасил ею весь нос. Потом пошёл по намеченному маршруту, обращая на себя всеобщее внимание прохожих и удивив продавщиц кондитерской.

У нас дома мать заметила ему:

— Михаил Александрович, вы нечаянно запачкали весь нос зелёной краской!

— Нет, Эмилия Львовна, — отвечал он ей совсем серьёзно, — это я сделал нарочно — так гораздо красивее! Ведь женщины красятся, почему же не краситься мужчинам? Только не так, как они. Люди сейчас ещё не понимают, но скоро все мужчины будут красить, как я, свои носы в разные цвета, в зависимости от их характера и темперамента. Одному подойдёт жёлтый, другому — синий или красный, третьему — лиловый. Мне, например, идёт этот зелёный. Это будет очень красиво!

Мама приняла всё это за шутку и посоветовала пройти в ванную комнату и хорошенько умыться горячей водой перед обедом, что он и сделал.

Был и другой случай. В самый разгар работы над росписями во Владимирском соборе Врубель пришёл на ужин к Праховым необычайно растерянным и молчаливым. На участливый вопрос о самочувствии он вдруг ответил: «Отец умер, надо ехать в Харьков его хоронить». Огорошенные неожиданным сообщением, собравшиеся за столом знакомые Врубеля, знавшие о его постоянном безденежьи, незаметно для него собрали некую сумму и снарядили одного из товарищей тут же провожать Михаила Алексанровича на вокзал. От помощи Врубель не отказался — ему не на что было даже купить билеты — и в тот же вечер был посажен в поезд, следовавший в Харьков.

Каково же было удивление Праховых, когда на следующий день в их дом вошёл незнакомый военный со словами: «Доложите профессору — полковник Врубель». Это действительно был отец Михаила Александровича, приехавший в Киев навестить сына. Сообщить ему, что сын «уехал его хоронить» никто, конечно, не решился. Отец объяснил для себя неожиданный отъезд Михаила каким-то случайным увлечением молодости, такое случалось и раньше.

Врубель вернулся в Киев спустя значительное время, о приезде отца ему не говорили, о «похоронах» тем более не спрашивали. А он вёл себя как ни в чём не бывало — будто и не было того вечера и неожиданного отъезда из города. Казалось, что он и впрямь не помнит обо всём этом.

Эти истории быстро стали достоянием киевского общественности, с удовольствием судачившей на тему «гений и безумство».

Сведения о Врубеле приходили в Киев регулярно. Стараниями врачей болезнь удалось приостановить, и Михаил Александрович получил кратковременную передышку — возможность жить с семьёй и даже работать.

Сведения о Врубеле приходили в Киев регулярно. Стараниями врачей болезнь удалось приостановить, и Михаил Александрович получил кратковременную передышку — возможность жить с семьёй и даже работать.

Но вскоре болезнь вновь дала о себе знать, состояние Врубеля ухудшилось, он снова попал в лечебницу. В 1910 году его не стало.

Эмилия Львовна пережила Врубеля на 17 лет. С мужем они разъехались спустя какое-то время и жили отдельно, хотя официально развод не был оформлен. В отличие от мужа и сына, воспоминаний о своём знаменитом поклоннике она не оставила, а перед смертью взяла с дочери Ольги клятву, что та уничтожит все письма Врубеля, которые Эмилия Львовна хранила. Дочь исполнила завещание матери.

М. А. Врубель. Биография и галерея

Интерьер Кирилловской церкви в Киеве

Татьяна Чернобай, июль 2006 года