В статье «Загадочная „Нiч“» (ссылки на три её части приведены чуть выше) была предпринята попытка добраться до самых истоков украинского «народного» романса «Hiч яка мiсячна», который многие у нас знают и очень любят. Особенную популярность и известность «Нiч» получила после выхода на экраны кинофильма Леонида Быкова «В бой идут одни „старики“» — фильма искреннего и доброго.

На сайте, посвящённом Леониду Быкову, собрано свыше двух десятков различных исполнений этого романса. Однако самые ранние из них были записаны, если не ошибаюсь, только лишь в 60-е годы. И вот мне подумалось: а мог ли вообще «лучший солист 1-го Украинского фронта», старший лейтенант Сергей Скворцов, исполнить «Нiч яка мiсячна» во время войны — именно так, как она прозвучала в фильме?.. Или же столь знакомый и любимый нами по фильму вариант исполнения «Ночи» стал известен и популярен вовсе не в военные годы, а гораздо позже?..

Сегодня мы поговорим, в частности, и об этом. А ещё — о многом другом. Скучать, я думаю, не придётся: слишком много интереснейших загадок таит в себе история столь любимой нами «Ночи».

При работе над этой статьёй не делалось никаких попыток получить доступ к различным государственным архивам России или Украины — для этого у меня не было ни времени, ни возможностей, ни особого желания. Всё, что здесь сделано, было сделано в пределах обычной московской квартиры. Поэтому я заранее прошу прощения у тех наших читателей, которые располагают неизвестными мне документами и которым, быть может, многое тут покажется или очевидным, или наивным, или попросту неверным.

При работе над этой статьёй я постоянно ощущал доброжелательную поддержку со стороны участников форума «Russian-Records» и его вдохновителя — Юрия Берникова. Особую благодарность мне хотелось бы выразить Олегу Беседину из Днепропетровска, чья помощь была решающей.

Все эти люди были почти ровесниками. Судьбы их сложились по-разному, но все они были необычайно талантливы. Любили их, любили они. Разные судьбы, а время — одно на всех. Кто знает, как сложились бы их судьбы в другое время. Но другого времени у них не было.

Солисты Киевской оперы предвоенных лет… Их носили на руках, ими восхищались и обычные слушатели, и слушатели, власть имущие. От них мало что теперь осталось… память?.. Но даже и она угасает с годами. От некоторых же из них не осталось теперь почти ничего…

1. «Ти, небоже, і співака добрий…»

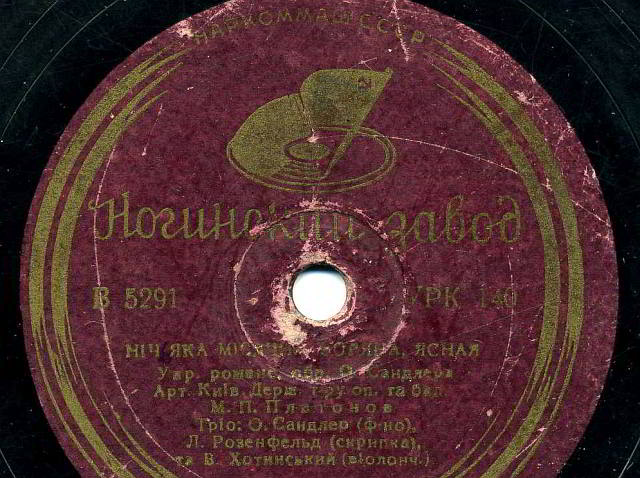

Эта старая, заезженная пластинка хранится в частной коллекции днепропетровца Олега Беседина — одного из тех скромных энтузиастов, благородным делом которых и является, в сущности, сохранение нашей памяти о некогда славных, но давно уже умолкнувших голосах. «Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная», — читаем мы на этикетке. — «Укр. романс, обр. О. Сандлера».

Пластинка «Hiч яка мiсячна» из коллекции Олега Беседина

Пластинка «Hiч яка мiсячна» из коллекции Олега Беседина

Судя по этикетке, пластинка была выпущена в Ногинске Московской области. Но когда? Обратите внимание на надпись в верхней части этикетки: Наркоммаш СССР. Эта надпись сильно упрощает датировку пластинки. Народный комиссариат машиностроения (Наркоммаш) СССР существовал очень недолго, менее полутора лет: с конца августа 1937 года и до начала февраля 1939 года. Это — что касается времени выпуска самой пластинки.

А вот время записи можно установить по указанному на этикетке номеру: «В 5291» относится, безусловно, к 1937 году — примерно к началу лета 1937 года.

Давайте послушаем эту пластинку, а потом уже будем разбираться, кто есть кто. Поёт «Арт. Київ. Держ. т-ру оп. та бал. М. П. Платонов». Аккомпанирует трио в составе О. Сандлера (фортепиано), Л. Розенфельда (скрипка) и В. Хотинского (виолончель):

Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная, Видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, Хоч на хвилиноньку в гай. Сядемо вкупi ми тут пiд калиною — Та над панами я пан! Глянь, моя рибонько: срiбною хвилею Стелеться в полі туман. | Небо незмiряне, всипане зорями, — Що то за дивна краса! Срiбними зорями там пiд тополями Грає перлиста роса. Ти ж не лякайся, що нiженьки босiї Вмочиш в холодну росу: Я ж тебе, вірную, аж до хатиноньки Сам на руках однесу. |

Ти ж не лякайся, що змерзнеш, лебедонько, Тепло — нi вiтру, нi хмар. Я ж пригорну тебе до свого серденька, А воно палке, як жар.

Поёт «арт. Київ. Держ. т-ру оп. та бал. М. П. Платонов».

Запись середины 1937 года

Вы слышали голос из пресловутого 1937 года, года «великого террора». И лично мне ничего не известно о существовании более ранних граммофонных записей романса «Hiч яка мiсячна».

Да, но кто же исполняет этот украинский романс, не совсем правильно произнося отдельные звуки украинского языка?.. Кто он такой, этот самый «артист Киевского государственного театра оперы и балета М. П. Платонов»?.. Михаил? Максим? Или, быть может, Микита — текст этикетки написан ведь по-украински? Или, быть может, Микола?..

Когда не знаешь даже имени человека, найти хоть какую-то информацию о нём особенно трудно. Единственная зацепка — «М. П. Платонов» был в 1937 году артистом Киевской оперы. Но если вы думаете, что где-то лежат списки артистов Киевской оперы конца 30-х годов, то вы ошибаетесь. Ну, был бы он хотя бы народным каким артистом… Однако «М. П. Платонов» явно не стал народным артистом, потому что никаких более поздних воспоминаний о нём — нет.

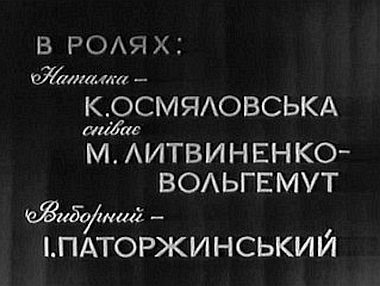

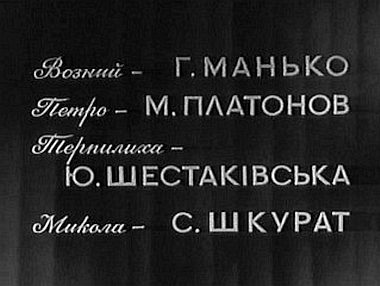

Впрочем… Поиск по словосочетанию «М. П. Платонов» очень быстро привёл меня к старому нашему фильму «Наталка Полтавка», снятому в 1936 году в Киеве. Надо сказать, что и сам по себе этот фильм — по-своему примечателен. Сделанный по одноимённому произведению Николая Лысенко и полностью на украинском языке, он стал первым советским кинофильмом, снятым в жанре «фильм-опера». И вот там-то, вместе с такими выдающимися певцами именно Киевской оперы, как Мария Литвиненко-Вольгемут, Иван Паторжинский и Григорий Манько, основную тенорную партию спел некий М. Платонов:

Исполнители ролей в фильме «Наталка Полтавка» (1936 год) — так, как это написано в титрах.

Исполнители ролей в фильме «Наталка Полтавка» (1936 год) — так, как это написано в титрах.

Поют в фильме лишь М. Литвиненко-Вольгемут, И. Паторжинский, Г. Манько и «М. Платонов».

Известно, что первые трое из этой четвёрки — артисты Киевского театра оперы и балета

Более того, на многих сайтах, занимающихся продажей копий этого фильма, раскрывался и таинственный инициал певца: оказывается, «М. Платонов» — это Максим Платонов.

«Максим так Максим… Что ж, это уже кое-что. Уже полегче будет искать, — подумалось мне. — Литвиненко-Вольгемут, Паторжинский… Интересно, а кто ещё из „великих“ блистал тогда на киевской оперной сцене?..»

Ну, например, Михаил Гришко. А что?.. Лауреат Сталинской премии и народный артист СССР. О нём наверняка есть какие-нибудь воспоминания — быть может, в них мелькнёт и имя его коллеги по предвоенной Киевской опере Платонова…

Всё так и получилось. Воспоминания о народном артисте СССР Михаиле Гришко (1901—1973), действительно, отыскались в Интернете без труда. Их было немного, этих воспоминаний, но они всё-таки были. И вот в статье о Михаиле Гришко (под названием «Выстрел баритона»), опубликованной в 2002 году в «Киевских ведомостях», я и наткнулся на знакомую фамилию. Рассказывая о происках «завистников» Гришко, автор публикации упоминает о таком случае, относящемся ко второй половине 30-х годов (Гришко стал работать в Киеве в 1936 году):

… Еще один не прояснённый до конца эпизод случился на спектакле «Евгений Онегин». В сцене дуэли Гришко выстрелил в Ленского, которого тогда пел тенор Платонов. Через минуту, склонившись над ним, Гришко обнаружил, что из губы Платонова течет настоящая кровь и он шепчет: «Миша, что ты сделал?!». Зрение у Михаила Степановича было слабым, и в этой сцене он всегда стрелял не целясь. Ведь пистолет заряжали бутафорским пыжом. Но в тот раз оказалось, что пистолет заряжен холостым патроном. Тогда Гришко выскочил на авансцену и громко спросил у зала, нет ли здесь врачей. Всё закончилось благополучно, но такого «сюрприза» могло и не быть, ведь кто-то специально подменил пыж…

«А что если бы он попал Платонову в глаз?.. — механически подумал я. — Судя по всему, в „завистниках“ там недостатка не было». Так… А кто же ещё блистал тогда в Киевской опере?..

Безусловными её примами в те предвоенные годы были также Оксана Петрусенко и Зоя Гайдай. Впрочем… Ведь и Оксане Петрусенко жилось в Киевском театре нелегко: как-то не сложились у неё личные отношения с Марией Литвиненко-Вольгемут и, скорее всего, с теми, кто был вхож в её круг. А вот Зоя Гайдай…

Зоя Михайловна Гайдай родилась в Тамбове в 1902 году. Начинала она свою артистическую карьеру именно в Киевской опере, куда совсем ещё молодой певицей пришла в 1928 году и куда в 1934 году вернулась после нескольких лет работы в Харьковском оперном театре (именно в 1934 году, когда Киевская опера стала для Украины оперой столичной, туда из Харькова — прежней столицы — перебрались многие оперные певцы).

Зоя Гайдай одной из самых-самых первых стала лауреатом Сталинской премии — вместе с ней лауреатами этой премии стали тогда, например, Дмитрий Шостакович, Алла Тарасова, Иван Козловский, Сергей Лемешев, Ольга Лепешинская, Галина Уланова, Сергей Эйзенштейн, Михаил Шолохов. Уже в 1944 году Зоя Гайдай (одновременно с Иваном Паторжинским, кстати) получила звание народной артистки СССР. Да и по заслугам и по таланту, конечно. Давайте послушаем в её исполнении начало известной украинской песни «Вiють вiтри, вiють буйнi»:

Вiють вiтри, вiють буйнi, Аж дерева гнуться… Ох, як болить моє серце, А сльози не ллються.

Говоря между нами и в скобках: на Украине сегодня, в порядке утверждения национального самосознания, очень часто и много вспоминают бог знает кого, но очень немного озабочены сохранением памяти как раз о тех людях, которые, собственно, и являются истинной гордостью всех украинцев. Вот, например, Зоя Гайдай: её, как и Михаила Гришко, на Украине потихонечку забывают. Но, конечно, публикации о ней, о народной артистке СССР, случаются ещё и теперь.

Так вот, в одной из таких публикаций я опять встретил фамилию тенора Платонова:

… Излюбленным пешеходным маршрутом Зои Михайловны был путь из театра домой. Чтобы преодолеть расстояние от первого артистического подъезда киевской Оперы до дома, достаточно было спуститься на два квартала по улице Ленина. Часто во время этих прогулок певицу сопровождал её муж — тенор Платонов, также работавший в театре. Иногда он приезжал за ней на машине — рослый, красивый, в модном белом костюме, как всегда подтянутый и безупречный. Увы, потом они расстались, и до конца жизни Зоя Михайловна оставалась одна…

«Тенор Платонов, также работавший в театре», был мужем Зои Гайдай?.. Наш таинственный «арт. Київ. Держ. т-ру оп. та бал. М. П. Платонов» был, оказывается, её мужем?..

Да это был именно он, наш «М. П. Платонов». Подтверждение этому моментально нашлось в описании личного фонда Зои Гайдай в Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства Украины (путеводитель по хранящимся там фондам издан в Киеве в 2003 году). Среди прочих материалов там на с. 50 упомянуты и письма Зои Гайдай её мужу («чоловiку»):

Листи З. М. Гайдай: В. М. Гайдай, матери 137 (1925—1964), О. М. Гайдай, сестрi 24 (1936—1964), С. Данченку та I. Воликiвськiй 23 (1949—1964), М. П. Платонову, чоловiку 7 (1944—1946) та iн.

Так… Стало очевидно, что следы Платонова надо искать где-то рядом с Зоей Гайдай…

Портрет Зои Гайдай (1902—1965)

Портрет Зои Гайдай (1902—1965)на выставке «Українці світу»

Довольно скоро обнаружилось, что 5 апреля 1938 года в газете «Вечерний Тбилиси» была опубликована заметка Зои Гайдай под названием «К концертам в Тбилиси».

А через две недели, 18 апреля, та же самая газета поместила заметку С. Веги, озаглавленную «З. Гайдай и Н. Платонов в Дании».

Неожиданно большой интерес, проявленный тбилисцами к зарубежным поездкам киевлянина Н. Платонова, можно объяснить лишь одним: очевидно, что и на гастролях в Тбилиси, в апреле 1938 года, Зоя Гайдай и Н. Платонов тоже были вместе.

Вообще, их имена тогдашние любители оперы воспринимали, вероятно, именно так — вместе. Вот, например, чем запомнился последний мирный вечер Надежде Уманец, сестре-хозяйке приёмного отделения Киевского военного госпиталя:

В субботу, 21 июня 1941 года, вечером с друзьями пошла в оперный театр, где давали «Корневильские колокола» с участием Зои Гайдай и Платонова.

Но постойте-ка… Н. Платонов?.. Выходит, никакой он не Максим, а Николай или Никита?.. Так как же всё-таки его звали, нашего неуловимого тенора Платонова?..

Ответ нашёлся очень быстро — на сайте интернет-газеты Башкирии. Ведь именно туда, в Уфу, уже 2 июля 1941 года были эвакуированы ведущие артисты Киевского театра оперы и балета:

… И вот театр в пути. В неприспособленных вагонах известные всей стране артисты Мария Литвиненко-Вольгемут, Зоя Гайдай, Иван Паторжинский, Константин Лаптев, Николай Платонов, Андрей Иванов. […]

11 июля 1941 года киевляне прибыли в незнакомый город Уфу. Паторжинский направился в Совнарком республики. Здесь его помнили, тепло встретили, помогли разместить семьи артистов сначала в клубе железнодорожников, а затем по квартирам. […]

Уже 19 и 20 июля состоялись первые концерты Зои Гайдай, Константина Лаптева, Николая Платонова…

Кстати говоря, Олег Беседин обнаружил в своей коллекции и грампластинку с довоенной, 1939 года, записью нашего семейного дуэта (сама по себе, пластинка эта была выпущена уже после войны, в первой половине 50-х годов). Давайте послушаем небольшой фрагмент этой записи:

Украинскую песню «Дiвка в сiнях стояла» они исполняют здесь вместе —

Украинскую песню «Дiвка в сiнях стояла» они исполняют здесь вместе —Зоя Гайдай и Николай Платонов. Запись 1939 года (фрагмент)

Итак, тенора Платонова, мужа Зои Гайдай, звали Николай. Кое-какая информация о Николае Платонове отыскалась в двухтомнике 1970 года издания, посвящённом Леониду Собинову (её обнаружил Дмитрий Головко, коллекционер грампластинок из города Междуреченска и один из участников форума Russian-Records):

Николай Платонович Платонов.

Родился в 1903 году. В 1925—33 артист Оперной студии и Оперного театра имени Станиславского. С 1933 г. солист Киевской Оперы.

Заслуженный артист Украины.

Всё сразу встало на свои места. Действительно, на страничке, рассказывающей об истории Оперного театра имени К. С. Станиславского, упомянут, среди прочих выступавших в театре певцов, и наш «М. П. Платонов»:

В театре в разное время выступали певцы — H. H. Белугин, С. И. Бителёв, Г. М. Бушуев, В. Ф. Виноградов, М. И. Воскресенский, М. С. Гольдина, Г. Н. Горшунова, В. Д. Дипнер, В. Ф. Донец, Н. Л. Ерамишанцева, Н. Д. Любанская, К. А. Малькова, М. Л. Мельтцер, П. И. Мокеев, А. И. Орфенов, Н. Д. Панчехин, Н. П. Платонов…

Ну и, наконец, мне удалось отыскать и кое-какие послевоенные следы заслуженного артиста Украины Николая Платонова. В 1950 году он переехал в Куйбышев (так в те годы называлась Самара) и стал выступать на сцене местного оперного театра. Информацию об этом можно найти в книге «Куйбышевский оперный: страницы истории Куйбышевского театра оперы и балета» (Куйбышев, 1981 год). Несколько раз его имя упоминается также в статьях самарского музыковеда Эрны Сэт, посвящённых истории оперного театра в Самаре и опубликованных в местной самарской прессе. Например, в статье «„Борис Годунов“ на сцене Государственного театра оперы и балета», говоря о постановке 1950 года, Эрна Сэт пишет следующее:

Успех той постановки был предрешён отнюдь не её роскошью, а блестящим составом исполнителей. 1950-й год был переломным в жизни театра благодаря приходу нового директора Н. П. Садкового. Ему удалось привлечь в театр целую плеяду первоклассных певцов-актёров. И многие из них были заняты в спектакле. Роли исполняли: Борис Годунов — Н. Г. Ястребов, Самозванец — А. В. Дольский, Шуйский — А. В. Швецов, Варлаам — В. Р. Шахновский, Щелкалов — В. Г. Соловьёв, Марина — К. В. Кедрова, Юродивый — Н. П. Платонов и др. […]

Мне довелось слушать оперу в той постановке не один раз. […] С подлинным мастерством исполнил партию Щелкалова — В. Г. Соловьёв, запомнился Юродивый — Н. П. Платонов.

Между прочим, в другой своей статье («В защиту „Пиковой дамы“») та же Эрна Сэт приводит несколько иные инициалы Платонова: «H. Н.», а не «H. П.». Если вы обратили внимание, то и на этикетке грампластинки с записью песни «Дiвка в сiнях стояла» также написано: «М. Н. Платонов». Полагаю, что здесь мы имеем дело с банальными опечатками: несомненно ведь, что речь идёт об одном и том же человеке, и столь же несомненно, что инициалы этого человека — «H. П.»…

Подведём итоги: так что же нам удалось собрать буквально по крупицам? Что нам теперь известно о певце, который летом 1937 года записал в Киеве романс «Hiч яка мiсячна»?

Известно, в общем, немногое.

Николай Платонович Платонов, муж народной артистки СССР Зои Михайловны Гайдай, был моложе её на год. Трудно сказать, откуда он родом, но, вероятно, украинцем он не был. Годом ранее Зои Гайдай он стал одним из ведущих артистов Киевской оперы, проработав перед этим несколько лет в Москве у самого Станиславского. До войны семейный и творческий союз Николая Платонова и Зои Гайдай был очень популярен среди киевских любителей оперы. Однако, Николай Платонов не стал, как его жена, народным артистом СССР — даже звания народного артиста Украины у него не было. После войны они расстались. Неизвестно, что явилось причиной развода (во всяком случае, Зоя Гайдай замуж потом не вышла и до конца жизни оставалась одна).

Видимо, вскоре после их развода заслуженный артист Украины Николай Платонов покинул и Киевскую оперу, и Украину вообще. В 1950 году он оказался в Самаре, где спел несколько партий на сцене местного оперного театра. Все упоминания о его выступлениях там относятся лишь к самому началу 50-х годов. В город на Волге Николай Платонов попал уже далеко не молодым человеком. Скорее всего, именно там и завершилась его сценическая деятельность. Неизвестно, что случилось с ним потом, где и как он потом жил, когда и где он умер, где находится его могила. Никаких его фотографий мне отыскать не удалось.

Хотя… Позвольте-ка!.. Но ведь тот самый «Петро — М. Платонов» из титров к фильму «Наталка Полтавка», тот самый Платонов, который пел в фильме 1936 года рядом с артистами Киевской оперы М. Литвиненко-Вольгемут, И. Паторжинским и Г. Манько — ведь это же… ведь это же и есть наш «М. П. Платонов»!.. Понятия не имею, откуда современные продавцы DVD-копий взяли, что в фильме поёт никому более, кроме них, не известный Максим Платонов (не удивлюсь, если это имя они взяли, как говорится, с потолка). Не Максим, а Николай Платонов поёт в том фильме! Вот он, Николай Платонович Платонов:

Звуковой фрагмент из кинофильма 1936 года «Наталка Полтавка».

Звуковой фрагмент из кинофильма 1936 года «Наталка Полтавка».Поёт (а затем и отвечает на вопросы Ивана Паторжинского)

тенор Киевского театра оперы и балета Николай Платонов

Народная артистка СССР Зоя Гайдай пела в Киевском театре до 1955 года. А после этого она прожила ещё десять лет. Умирала она тяжело и долго. Рассказывают, что за несколько дней до смерти, в апреле 1965 года, перебросившись несколькими словами со знакомым из Театра русской драмы, она с болью и отрешённостью в голосе добавила: «Приходи на мои похороны».

«Иногда он приезжал за ней на машине — рослый, красивый, в модном белом костюме, как всегда подтянутый и безупречный»…

2. «Будущий солист Большого театра»

Рад был бы ошибиться, но, по-видимому, та запись романса «Hiч яка мiсячна», которую летом 1937 года сделал Николай Платонов, является самой ранней записью этого романса. Ничего не известно не только о существовании более ранних записей, но даже и о существовании других экземпляров той грампластинки, которой располагает Олег Беседин из Днепропетровска.

Это удивительно, но именно в его коллекции сохранилась и ещё одна чрезвычайно редкая грампластинка с записью романса «Hiч яка мiсячна». Датируется эта запись 1948 годом, и выполнил её коллега Николая Платонова, ещё один солист Киевской оперы — Андрей Иванов.

Чуть выше я уже цитировал фразу из статьи с названием «„Гастроли“ театра в военной Уфе», опубликованной в башкирском интернет-издании «Башвест»:

… И вот театр в пути. В неприспособленных вагонах известные всей стране артисты Мария Литвиненко-Вольгемут, Зоя Гайдай, Иван Паторжинский, Константин Лаптев, Николай Платонов, Андрей Иванов…

Да. Певец-баритон предвоенной Киевской оперы Андрей Иванов был из той же славной когорты, что и его ровесники Зоя Гайдай и Николай Платонов. Одновременно с Зоей Гайдай он стал народным артистом СССР, много выступал вместе с Иваном Паторжинским и Марией Литвиненко, и, конечно, о нём мы знаем несравненно больше, чем о Николае Платонове.

Андрей Иванов (1900—1970),

Андрей Иванов (1900—1970),народный артист СССР

Выдающийся русский баритон Андрей Иванов родился в декабре 1900 года у западных границ Российской империи (ныне это Люблинское воеводство в Польше), в семье учителя местной гимназии Алексея Афанасьевича Иванова. Однако становление его как певца происходило в Киеве, куда вся семья перебралась с началом мировой войны. В 1925 году его приглашают в оперную студию при Киевской консерватории — там он с блеском исполнил партию Онегина в выпускном спектакле, и это ему зачли в качестве дипломной работы.

Потом — недолгое время — Андрей Иванов проработал в составе передвижной оперной труппы, успев объездить с ней весь юг России, потом он пел в Азербайджанском оперном театре, потом — в оперных театрах Одессы и Свердловска.

К 1935 году Андрей Иванов превратился уже во вполне зрелого мастера. И он снова в Киеве. Теперь он уже один из ведущих солистов Киевской оперы — наряду с пришедшими тогда же в Киевский театр Марией Литвиненко, Зоей Гайдай, Оксаной Петрусенко, Иваном Паторжинским и Николаем Платоновым. Удивительно красивый, сильный голос Андрея Иванова, его природная артистичность покорили киевлян. Вплоть до самого начала войны с Германией он был полностью загружен в театре и практически не участвовал в концертах.

Многое изменилось для него в годы войны. Помимо оперных спектаклей в Уфе, в Иркутске, а потом уже и в Москве, он нередко выступал в госпиталях перед ранеными бойцами, выезжал с концертами на фронт. В его репертуар вошли и романсы, и народные песни — русские и украинские. Звание народного артиста СССР Андрею Иванову было присвоено 4 января 1944 года, одновременно с его коллегами по театру — Иваном Паторжинским и Зоей Гайдай.

Вот та пластинка с записью романса «Hiч яка мiсячна», которой располагает Олег Беседин. Судя по этикетке, пластинка эта была выпущена не ранее 1951 года и не позднее 1955 года (с начала 1956 года стал действовать новый ГОСТ 5289-56). Но, очевидно, пластинка является перепечаткой с более ранней матрицы — судя по указанному на этикетке номеру (В 16308), записанной в конце 1948 года. Итак, в сопровождении ансамбля народных инструментов под управлением Александра Семёнова — поёт народный артист СССР Андрей Иванов:

Романс «Hiч яка мiсячна» в исполнении Андрея Иванова.

Романс «Hiч яка мiсячна» в исполнении Андрея Иванова.Запись 1948 года

Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная, Видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працей iзморена, Хоч на хвилиноньку в гай. Ти ж не лякайся, що нiженьки бiлiї Вступ'ять в холодну росу: Я тебе, вірную, аж до хатиноньки Сам на руках однесу. | Глянь, моя рибонько: срiбною хвилею Стелеться в полі туман. Я пригорну тебе до свого серденька, А воно палке, як жар. Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная, Видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працей iзморена, Хоч на хвилиноньку в гай. |

После окончания войны Андрей Иванов, всё ещё оставаясь солистом Киевской оперы, немало выступает и вместе с артистами Большого театра СССР. Сохранились записи его выступлений в операх «Царская невеста» (1946 год), «Риголетто» (1947 год), «Черевички» и «Евгений Онегин» (1948 год), «Князь Игорь» (1949 год), где его партнёрами были, в частности, Надежда Обухова, Иван Козловский, Валентина Борисенко, Георгий Нэлепп, Марк Рейзен, Сергей Лемешев.

В том же самом 1950 году, когда Николай Платонов перебирается в Самару, окончательно покидает Киев и Андрей Иванов. Он переезжает в Москву и становится солистом Большого театра СССР. Но, видимо, что-то у него там не сложилось. Уже в 1956 году он оставляет оперную сцену, ограничившись в дальнейшем лишь концертной деятельностью.

Там же, в Москве, народный артист СССР Андрей Алексеевич Иванов и скончался 1 октября 1970 года. Урна с его прахом захоронена на Новодевичьем кладбище.

3. «А я ни одному человеку ни грамма не поставлю…»

Так получается, что самые первые дошедшие до нас записи украинского романса «Нiч яка мiсячна» сделали те солисты Киевской оперы, которые по своему происхождению украинцами не были. А вот четвертью века позже Николая Платонова «Нiч» записал человек удивительной судьбы и огромного таланта, по праву являющийся истинной гордостью украинского народа.

Он тоже был солистом предвоенной Киевской оперы, хотя и пришёл туда несколько позже своих ровесников — Николая Платонова, Зои Гайдай и Андрея Иванова. В 1935 году, когда они уже покоряли киевлян, он только-только закончил Харьковский инженерно-строительный институт. […]

Валентин Антонов, август 2010 года