[…] окончательно покидает Киев и Андрей Иванов. Он переезжает в Москву и становится солистом Большого театра СССР. Но, видимо, что-то у него там не сложилось. Уже в 1956 году он оставляет оперную сцену, ограничившись в дальнейшем лишь концертной деятельностью.

Там же, в Москве, народный артист СССР Андрей Алексеевич Иванов и скончался 1 октября 1970 года. Урна с его прахом захоронена на Новодевичьем кладбище.

3. «А я ни одному человеку ни грамма

не поставлю…»

Так получается, что самые первые дошедшие до нас записи украинского романса «Нiч яка мiсячна» сделали те солисты Киевской оперы, которые по своему происхождению украинцами не были. А вот четвертью века позже Николая Платонова «Нiч» записал человек удивительной судьбы и огромного таланта, по праву являющийся истинной гордостью украинского народа.

Он тоже был солистом предвоенной Киевской оперы, хотя и пришёл туда несколько позже своих ровесников — Николая Платонова, Зои Гайдай и Андрея Иванова. В 1935 году, когда они уже покоряли киевлян, он только-только закончил Харьковский инженерно-строительный институт. И потом, уже в годы войны, его не увидят Уфа, Иркутск и Москва, его не услышат раненые в тыловых госпиталях и бойцы на передовой. Его ждала тогда совсем иная судьба.

Но он тоже был солистом предвоенной Киевской оперы. И он тоже — вслед за Николаем Платоновым и Андреем Ивановым — спел романс «Hiч яка мiсячна».

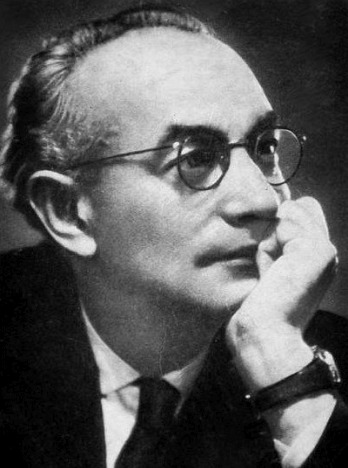

Борис Гмыря (1903—1969),

Борис Гмыря (1903—1969),народный артист СССР

Великий украинский певец-бас Борис Романович Гмыря родился 5 августа 1903 года — на северо-востоке нынешней Украины, в семье простого каменщика. В юности ему было не до театров и не до консерваторий: чтобы элементарно выжить, ему пришлось соглашаться на любую работу, довелось ему поработать и грузчиком, и матросом. Лишь в 27 лет он получил, наконец, аттестат о среднем образовании, что дало ему возможность поступить в Харьковский инженерно-строительный институт.

Вероятно, именно там, в столичном тогда Харькове, Борис Гмыря впервые услышал имена Ивана Паторжинского, Зои Гайдай и Марии Литвиненко-Вольгемут — своих будущих коллег по Киевской оперному театру. Быть может, он даже слышал их пение на сцене Харьковской оперы. Незаурядное его дарование бросалось в глаза: ему разрешили, не прерывая учёбы в инженерно-строительном институте, одновременно обучаться искусству пения и в консерватории.

В 1939 году, закончив Харьковскую консерваторию, он становится, наконец, солистом Киевской оперы. Там он, пришелец со стороны, не совсем, по-видимому, «вписался» в коллектив. У него, ровесника Николая Платонова, Андрея Иванова и Зои Гайдай, — быть может, в силу особенностей его характера, сформированного очень тернистым путём к оперной сцене — контакта с более авторитетными коллегами не получилось.

Рассказывает Анна Принц, президент нынешнего Фонда Бориса Гмыри:

Как только Борис Романович пришёл в Киевский оперный театр, его начали «есть» коллеги. Его, баса, заставляли петь баритональные и теноровые партии. Дошло до того, что как-то Борис Романович написал заявление: «Прошу не загружать меня теноровыми партиями, поскольку это ведёт к деградации голоса».

Но всё было бесполезно…

Внешне его карьера развивалась вполне успешно: лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов в 1939 году, он уже в 1941 году становится заслуженным артистом Украины. Но вот когда наступила война… Так получилось, что к началу войны Борис Гмыря оказался в Харькове, где проходил курс лечения (разрыв связок). Уже десять дней спустя и Николай Платонов, и Андрей Иванов, и Зоя Гайдай, и Мария Литвиненко, и Иван Паторжинский были отправлены в эвакуацию, в далёкую от фронта Уфу. А про Бориса Гмырю… про него все забыли.

Ещё через несколько дней в Харьков вошли немцы…

И пришлось Борису Гмыре вновь заняться тем, чем он занимался в свои молодые годы, — выживанием. Чтобы заработать на хлеб, он и при немцах стал делать то, что делать умел: петь. И некоторое время спустя он стал солистом Полтавского музыкально-драматического театра, переведённого немцами в Каменец-Подольский. Анна Принц продолжает:

… Достоверно известно, что гауляйтер Украины Эрих Кох издал распоряжение вывезти из Украины даже труп Гмыри. Его спас от неминуемой смерти комендант Полтавы, немец, образованный человек. Он был покорён талантом украинца. И когда немцы покидали Полтавскую область, он позвал к себе Гмырю и сказал: «Борис, выбирай сам. Ты без Украины не сможешь жить и петь. Вот самолёт, выбирай сам: или ты улетаешь и перед тобой открыты все театры мира, или останешься здесь и…» Борис Романович отказался. Немец понимал, что он, как дерево, вырванное с корнем, не приживётся на другой земле. И ТАК петь уже не будет. Гмыре как бы организовали побег, не стали его искать, так он и остался в Украине…

После освобождения Украины Гмырю не тронул ни Хрущёв, руководивший тогда Украиной, ни Сталин. Более того, в 1951 году Борису Гмыре — говорят, что по личному распоряжению Сталина — было присвоено звание народного артиста СССР, минуя ступеньку народного артиста Украины, а уже в следующем году Гмыря получил и Сталинскую премию.

Рассказывает старейший работник Киевской оперы, художник-декоратор Юрий Белоненко:

… И вдруг — мы тогда были на гастролях в Ленинграде — читаем в газете: «Присвоить Гмыре Борису Романовичу звание народного артиста СССР». Что же случилось? Все в недоумении. Бросились поздравлять его, требовать, чтобы «выставлял»: «Борис Романович, с вас причитается!» И вот я вышел после премьеры — впервые в Ленинграде! — и пошёл прогуляться по набережной. Вдруг смотрю, идёт навстречу мне Борис Романович. «Гуляете? Ну давайте прогуляемся…» И вдруг говорит: «Вы знаете, я получил звание, и все ко мне подходят, требуют магарыч, а я ни одному человеку ни грамма не поставлю. Единственный человек, которому я могу налить хоть канистру, хоть цистерну, — это Сталин»…

Его простили высокие власти — коллеги его не простили. В 1957 году Борис Гмыря ушёл из Киевского оперного театра. Ушёл сам, в одночасье. Ушёл молча, унося в сердце обиду.

В последующие годы он много гастролировал, выступал в концертах, представляя самого себя — народного артиста СССР Бориса Гмырю. Благодаря радио и телевидению его голос в нашей стране хорошо знали и любили миллионы слушателей. Он всегда был желанным гостем в Москве, но жить предпочитал в Киеве. В 1960 году он был награждён орденом Ленина.

Среди десятков самых различных записей романса «Hiч яка мiсячна» та его запись, которую в начале 60-х годов сделал Борис Гмыря, хронологически является третьей. Хотя она и появилась спустя четверть века после той старой пластинки с голосом Николая Платонова, но, разумеется, Борис Гмыря прекрасно знал и его исполнение, и исполнение Андрея Иванова — своих давних коллег по предвоенной Киевской опере.

Слушаем выступление Бориса Гмыри на первом канале Центрального телевидения СССР:

Романс «Hiч яка мiсячна» исполняет народный артист СССР Борис Гмыря.

Романс «Hiч яка мiсячна» исполняет народный артист СССР Борис Гмыря.Новогодний выпуск телепередачи «Голубой огонёк», 1962 год

Народный артист СССР Борис Романович Гмыря скончался у себя дома, в Киеве, 1 августа 1969 года, всего лишь четырёх дней не дожив до 66 лет. Умер он легко и быстро: в результате внезапного и обширного инфаркта. Из цитированной выше статьи:

На рояле знаменитого певца так и стоят раскрытыми ноты романса «Последний луч погас»… Телефон с огромной чёрной ручкой, зелёная настольная лампа и большой портрет Пушкина на стене…

Столетие со дня его рождения Украина в суматохе национальных идей как-то пропустила.

4. Продолжение следует?

Итак, на тот вопрос, который был поставлен нами в самом-самом начале — а мог ли вообще «лучший солист 1-го Украинского фронта» знать во время войны песню «Нiч яка мiсячна» в том её виде, как она прозвучала в кинофильме Леонида Быкова? — на этот вопрос следует ответить утвердительно: да, безусловно. Ещё и за несколько лет до начала войны любой желающий мог приобрести в магазине грампластинку Николая Платонова с записью песни «Нiч яка мiсячна», причём во вполне современном варианте исполнения.

Более того. Почти наверняка можно даже утверждать, что Леонид Быков знал грампластинку Андрея Иванова в записи 1948 года и что именно эта запись явилась основой для озвучивания эпизода с гибелью «будущего солиста Большого театра». Совпадения тут просто поразительные, начиная с выбора музыкального сопровождения (ансамбль народных инструментов у Андрея Иванова и такой же ансамбль — «арфы нет, возьмите бубен!» — второй эскадрильи в фильме) и заканчивая буквальным повторением особенностей исполнения. Да послушайте сами. Песню в кинофильме исполняет Николай Кондратюк (тогда он ещё не был народным артистом СССР):

Поёт Николай Кондратюк

А вот как заканчивается «Нiч яка мiсячна» у Андрея Иванова в записи 1948 года (фрагмент):

Поёт народный артист СССР Андрей Иванов

Почти что один к одному. Вероятно, прослушивание пластинки с записью Андрея Иванова настолько в своё время поразило Быкова и запомнилось ему, что потом, уже при озвучивании фильма, он и Николая Кондратюка попросил исполнить песню в той же манере (я ничего не слышал о том, что существует какое-либо отдельное, вне фильма, исполнение романса «Нiч яка мiсячна» Николаем Кондратюком)…

Подведём некоторые итоги. Какими же самыми ранними и, одновременно, бесспорными документами, фиксирующими мелодию «Ночи», мы в настоящий момент располагаем?

1). Тот вариант, с которым Василия Кузьмича Шевченко познакомил бандурист Андрей Волощенко (подробности смотрите в заключительной части нашей статьи «Загадочная „Нiч“»). Этот вариант в обработке Василия Шевченко был им опубликован в третьей тетради его «Школы для бандуры» (Москва, 1914 год).

Я напомню, как звучит этот вариант:

2). Вариант, который Терентий Тимофеевич Безшлях услышал на Кубани от некоей Ант. Доманской (подробнее об этом — во второй части нашей предыдущей статьи). Обработан и опубликован Терентием Безшляхом в его сборнике «Первоцвет: первый десяток украинских песен» (Ростов-на-Дону, издание это датируется библиографами периодом с 1917 года по 1919 год).

Вот что записал тогда Терентий Безшлях:

3). Наконец, вариант, записанный артистом Киевской оперы Николаем Платоновым в 1937 году (пластинка Грампласттреста под номером В 5291).

Звучит также лишь первый куплет:

Какие-либо иные довоенные записи «Ночи» — граммофонные или нотные — нам сегодня не известны. Это не означает, конечно, что «Нiч» тогда не пели. Напротив: пели и, видимо, хорошо знали, да вот только ни нот не издавали, ни грампластинок.

Между первым и последним вариантами — четверть века. Мелодии их, несомненно, очень близки, но они всё же не совпадают. А вот за три четверти века, которые отделяют нас теперь от варианта в исполнении артиста Киевской оперы Николая Платонова, мелодия «Ночи», фактически, осталась неизменной. Вполне современный вариант «Ночи» появился в 1937 году внезапно, словно чёртик из табакерки. Иначе говоря, есть ощущение, что какими-то другими и очень важными документами мы с вами сегодня просто не располагаем…

Оскар Сандлер (1910—1981)

Оскар Сандлер (1910—1981)Взглянем ещё раз на этикетку грампластинки с номером В 5291: «„Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная“. Укр. романс, обр. О. Сандлера».

Вот так, просто: «Украинский романс», Никакой не народный, никакая не народная песня. Но без указания автора — видимо, в Киевской опере 1937 года автора романса назвать уже не могли…

Да, но там же указан Оскар Сандлер?..

Оскар Аронович Сандлер, столетний юбилей которого мы не заметили в этом году, практически всю свою жизнь прожил в Киеве, там же он и похоронен. Композитор и дирижёр, он не был очень известен и не достиг высоких званий, лишь в 1967 году став заслуженным деятелем искусств Украины.

Сандлер написал несколько оперетт, несколько опер и довольно много песен, но широкой публике он, вероятно, более известен по титрам таких популярных некогда кинофильмов, как «Близнецы» (1945), «Подвиг разведчика» (1947) или, скажем, «Артист из Кохановки» (1961).

В 1937 году Сандлер только-только закончил Киевскую консерваторию и приступил к работе в Киевском оперном театре в качестве помощника дирижёра. В чём могла заключаться его «обработка» романса «Нiч яка мiсячна»?.. Трудно сказать…

Конечно, есть большой соблазн считать, что именно Оскар Сандлер является автором того варианта «Ночи», который мы все теперь хорошо знаем. Беда лишь в том, что никаких иных подтверждений этому у нас нет. Ладно бы в 30-е годы, но ведь и гораздо позже — Оскар Сандлер умер в 1981 году, спустя восемь лет после выхода на экраны фильма «В бой идут одни „старики“» — ни он сам, ни кто-либо другой ни словечком не обмолвились о том, что-де именно он и был автором очень популярной «современной» обработки «Ночи». Конечно, подобную скромность тоже можно попытаться объяснить, но…

Но, быть может, обработка Оскара Сандлера свелась лишь к тому, чтобы приспособить уже известную до него мелодию к инструментальному трио фортепиано-скрипка-виолончель?..

Да, но что за мелодию обрабатывал в 1937 году молодой Оскар Сандлер? Что за ноты держал он тогда в своих руках? И как они могли оказаться в предвоенной Киевской опере, эти ноты?..

Документов нет, а потому и доказательных ответов на подобные вопросы — тоже нет. В отсутствие документов остаётся только фантазировать.

Можно предположить, например, что ещё до 1914 года в музыкально-артистических кругах, близких к Николаю Лысенко и Марку Кропивницкому (подробнее — в третьей части нашей статьи «Загадочная „Нiч“»), существовал вариант романса, совпадающий с современным вариантом или очень близкий к нему.

Что именно его и исполнял на концертах Киевского литературно-артистического общества тенор Флор Влодек (о том, что исполнял, воспоминания есть, нот же того, что он исполнял, — нет).

Что старшее поколение украинских музыкантов и актёров предпочитало собирать фольклор, а не шлягеры, и потому «Нiч» и не была тогда опубликована, а существовала в виде рукописных нот.

И что варианты, записанные потом Василием Шевченко и Терентием Безшляхом, являлись производными от этого «канонического» варианта и, собственно говоря, как раз этим они и были интересны и Шевченко, и Безшляху.

И что в 1930-х годах были ещё на украинской оперной сцене люди, которые начинали свою творческую жизнь в музыкально-артистической среде начала века и которые, словно эстафету, и пронесли «Нiч» сквозь бурные десятиления.

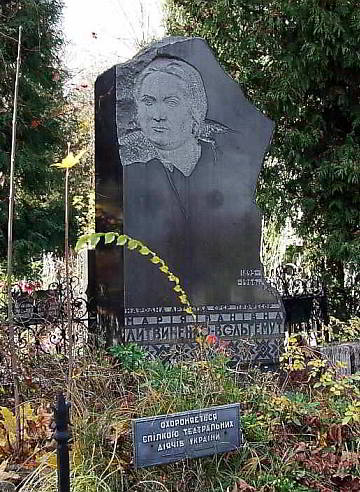

Это памятник Марии Литвиненко

Это памятник Марии Литвиненкона Байковом кладбище в Киеве

А кто же это, например? Например, Мария Литвиненко (Вольгемут по мужу), о которой мы не раз уже упоминали. Мария Литвиненко-Вольгемут брала в своё время уроки актёрского мастерства у Марии Заньковецкой и была в юности солисткой Первого украинского стационарного театра Николая Садовского. А кто же они такие, Мария Заньковецкая и Николай Садовский? Ближайшие соратники и Михаила Старицкого, и Марка Кропивницкого, и Николая Лысенко, и Панаса Саксаганского — другими словами, всех тех, кто, собственно, и создавал пресловутую «музыкально-артистическую среду» украинских музыкантов, литераторов и актёров. В сентябре 1936 года Мария Литвиненко-Вольгемут стала первой народной артистой СССР — самой-самой первой: вместе с нею народными артистами СССР стали тогда Станиславский и Немирович-Данченко, Качалов и Нежданова, Блюменталь-Тамарина и Москвин, Щукин — да и тот же Саксаганский!..

Так могла ли Мария Литвиненко быть тем человеком, который в 1937 году вручил Николаю Платонову и Оскару Сандлеру ноты «канонического» варианта «Ночи» (разумеется, если такой вариант вообще существовал)? Конечно же, могла…

Как мог им быть, к примеру, Михаил Иванович Донец — замечательный украинский певец-бас, которому в конце 30-х годов было уже далеко за 50 и который в молодости тоже ведь вращался в киевской музыкально-артистической среде начала века, который многое успел почерпнуть и у Марии Заньковецкой, и у Марка Кропивницкого, и у Панаса Саксаганского, и у Николая Садовского. Первым среди оперных певцов он стал заслуженным артистом Украины, а уже в 1930 году — и народным артистом республики. Пел он и в Москве, и в Свердловске, и в Харькове, и, конечно же, в Киевской опере. Там, в Киеве, в ознаменование тридцатилетия его творческой деятельности специально для него была построена красивая двухэтажная вилла — вилла с вензелем «М. Донец» на фронтоне, с большим садом и прекрасным видом на Днепр.

Читаю в современной украинской биографии Михаила Донца: «Михайло Донець — одна з найтрагiчнiших i водночас найтиповiших жертв бiльшовизму».

Найтипичнейшая жертва большевизма… В известном смысле, это, наверное, так и есть. Обласканный властями, Михаил Донец в 1940 году сам стал коммунистом-большевиком. А 2 июля 1941 года, когда Литвиненко-Вольгемут, Паторжинский, Платонов, Иванов и другие артисты Киевской оперы направились в Уфу, в эвакуацию, Михаил Донец был арестован. Одним из поводов к аресту послужила, вне всякого сомнения, та информация, которую украинские чекисты получили, как говорится, оперативным путём.

По-видимому, расслабившись и чувствуя себя среди своих, Михаил Донец заявил-де о Германии: «Это мы её спровоцировали, хотя к войне не готовы. Правительство наше вело захватническую политику „освобождения братьев“ Западной Украины и других». Разговор прервал телефонный звонок: его пригласили выступить 23 июня по радио. Донец дал своё согласие, но затем, бросив трубку, якобы выругался и произнёс в сердцах: «Когда вы пропадёте!».

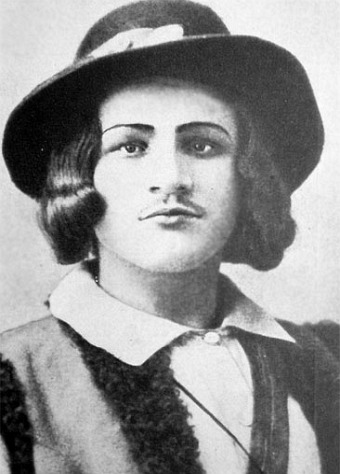

Михаил Донец (1883—1941)

Михаил Донец (1883—1941)Эта оперативная информация о высказываниях Михаила Донца в первый день войны была якобы тут же доведена украинскими чекистами до сведения партийного руководителя республики Никиты Хрущёва (об этом факте сообщила газета «Киевские ведомости» от 24 июня 2008 года).

Соответствующий документ, под названием «Специальное сообщение», не так давно стал достоянием гласности. В нём чекисты собрали подобные неосторожные высказывания не только Донца, но и многих других людей. Источник у такой оперативной информации мог быть только один — доносы. Чьи же доносы? От кого доносы? Доносы от тех, кому все эти люди, очевидно, доверяли: от добрых знакомых и даже друзей.

Что касается Михаила Ивановича Донца, то на него в органы поступило аж два доноса — оба от его коллег по Киевской опере. Учитывая военное время, вскоре после ареста он был расстрелян. А вот его вдова, Мария Эдуардовна Донец-Тессейр, впоследствии стала профессором Киевской консерватории и даже создала свою собственную вокальную школу. Сам же Михаил Донец впоследствии был реабилитирован:

В 1955-м дело против певца было прекращено, и 5 марта Марии Эдуардовне в Комитете госбезопасности выдали об этом официальную справку. По одной из устных версий, которую нам довелось услышать, когда она уже встала, чтобы уйти, её остановил чиновник: «Разве вам неинтересно, кто заложил вашего мужа?» И показал дело. Профессор не поверила своим глазам: под одним из доносов стояла подпись очень известного певца…

Найтипичнейшая жертва большевизма? А что, пожалуй… В каком-то смысле — да.

Но я немного отвлёкся.

Или вот, например, ещё один солист предвоенной Киевской оперы, Юрий Кипоренко-Даманский, с 1936 года — народный артист Украины. Его творческая судьба сложилась так, что в составе различных передвижных трупп он объездил всю страну. Выступал он вместе и с Марией Константиновной Заньковецкой, и с Николаем Садовским, и с Панасом Саксаганским, и даже с Марком Кропивницким немного. Талант его был настолько уникальным, что в 1927 году клятые большевики отправили Юрия Кипоренко на учёбу в Италию, в Милан, где он шлифовал своё мастерство под руководством Энрико Танаро, а затем с блеском выступал и в Италии, и в Испании. В 1948 году клятые большевики наградили Юрия Кипоренко орденом Трудового Красного Знамени, а в 1949 году дали ему Сталинскую премию и ещё один орден…

Нет, я не смогу, наверное, удержаться, чтобы не процитировать здесь современного украинского автора-блогера (как исключение, в переводе с украинского на русский):

Судьба Юрия Кипоренко-Даманского (1888—1955) вызывает удивление и возмущение. Имея феноменальные вокальные данные и триумфальный успех за рубежом и не имея, с точки зрения коммунистических идеологов, никаких «пятен» на биографии в виде пребывания во время войны на оккупированной территории, как у Бориса Романовича Гмыри (1903—1969), или знакомств с […], как у Михаила Ивановича Донца(1883—1941), Ю. С. Кипоренко-Даманский оставался неизвестен на Украине и при жизни, и после смерти. Никакого компромата, кроме национальности и таланта.

Его редко транслировали по радио, мало записывали, совсем не записали в коронном вагнеровском репертуаре, не дали звания народного артиста СССР, которого он, вне всякого сомнения, заслуживал.

Широкой общественности это имя сегодня ничего не говорит.

Почему же так получилось? Объяснить это можно лишь одним: украинцы ни в чём не могли превзойти «старшего брата». Они в принципе не имели права на подобные яркие личности. Потому его и замалчивали. Хорошо ещё, что хотя бы не уничтожили физически, как уничтожили Оксану Петрусенко (1900—1940) и Михаила Донца, а позднее […] и других. […]

Московская коммунистическая власть сделала всё, чтобы имя этого выдающегося представителя украинской нации было полностью стёрто из её памяти.

Ну да… А как же иначе?..

Ведь упомянутый Борис Гмыря, лауреат Сталинской премии, которому Сталин лично присвоил звание народного артиста СССР, был, как известно, не украинцем, а турком.

Мария Литвиненко, клятая большевичка с 1944 года, лауреат Сталинской премии 1-й степени, которая народной артистой СССР стала одновременно со Станиславским, Немировичем-Данченко и Саксаганским, была, как известно, китаянкой.

А Михаила Ивановича Донца, члена ВКП(б) с 1940 года и владельца киевской виллы с вензелем на фронтоне, выдали на расправу вовсе не его близкие друзья и коллеги по театру, а приехавшие из Москвы однопартийцы.

И столетие Гмыри в 2003 году на Украине не заметили, потому что не имели права на подобные яркие личности.

И Марию Литвиненко мало кто из украинцев сегодня помнит, и Юрия Кипоренко, и Михаила Донца, и Зою Гайдай, и Михаила Гришко, да ведь и ту же Оксану Петрусенко — потому что и очень бы хотели их помнить, да вот «старший брат» не велит.

И 120 лет со дня рождения Юрия Кипоренко пропустили в 2008 году, потому что, опять же, не имеют украинцы права на подобные яркие личности.

И хранящиеся в киевских архивах его аудиозаписи не предлагают нынче на каждом украинском углу — так это чтобы украинцы ни в чём не могли превзойти «старшего брата».

И происхождением украинской «Ночи» интересуются более в Москве, чем в Киеве, — это всё, конечно, для того, чтобы лишить украинскую нацию её памяти…

Нацисты всегда остаются нацистами. Даже если они музыканты. Даже если они историки. Даже если они писатели. Даже если они журналисты. Даже если они украинцы. Бог с ними…

Юрий Кипоренко (1888—1955)

Юрий Кипоренко (1888—1955)в одной из своих ролей

Возвращаясь к нашей гипотезе о «каноническом» варианте «Ночи»: есть в её рамках некоторые очень любопытные совпадения, связанные именно с Юрием Кипоренко.

Как раз в то время, когда Василий Шевченко издавал в Москве тетради своей «Школы для бандуры», там же, в Москве, находился и Юрий Кипоренко, несколько сезонов выступавший на сцене знаменитого Оперного театра Зимина (впоследствии — филиала Большого театра СССР).

Как раз в то время, когда Терентий Безшлях издавал в Ростове-на-Дону сборник «Первоцвет», поблизости находился и Юрий Кипоренко. А сразу после освобождения Ростова-на-Дону он работал там в театре с очень интересным названием: «Опера Политотдела Северо-Кавказского военного округа».

Наконец, вторая часть его фамилии, Даманский, — это фамилия его жены, которая ради него оставила карьеру драматической актрисы, посвятив свою жизнь ему. И жену его звали — Поліна Доманська. Ну, а ту женщину, которая напела Терентию Безшляху «Нiч», звали, как нам известно по его сборнику «Первоцвет», — Ант. Доманська…

Да, но почему же Юрий Кипоренко, блестящий тенор, народный артист Украины и тоже, естественно, лауреат Сталинской премии, сам не записал в 1937 году «Нiч» для грампластинки?.. Ну, например, потому, что тогда его в Киеве ещё и не было: после отъезда в Киев значительной группы своих коллег-артистов он продолжал петь в Харьковском театре, а солистом Киевской оперы он стал лишь в 1939 году. А почему «Нiч» записал именно Николай Платонов? Человек, который вообще приехал в Киев из Москвы, от Станиславского?.. Человек, который, кажется, даже не вполне владел тогда украинским языком?..

Всё это так. Но не будем забывать: Николай Платонов был ещё и мужем Зои Гайдай — той самой Зои Гайдай, которая немалые годы проработала в Харькове бок о бок и с Марией Литвиненко, и с Юрием Кипоренко…

Вопросы, вопросы, вопросы… Повторяю: в отсутствие документов мы можем только лишь фантазировать. Например, вспомнить о судьбе ещё одного артиста предвоенной Киевской оперы, заслуженного артиста Украины Григория Манько, который в 1936 году спел одну из партий в фильме Ивана Кавалеридзе «Наталка Полтавка» — вместе с Марией Литвиненко, Иваном Паторжинским и Николаем Платоновым. Во время немецкой оккупации Григорий Манько, подобно Борису Гмыре и Ивану Кавалеридзе, остался на Украине. Он продолжал петь — в большой труппе Украинского окружного театра в городке Коломия, что на Западной Украине. После войны Гмыря и Кавалеридзе никуда, правда, не уехали, а вот Григорий Манько эмигрировал — в Канаду, в Торонто, где организовал Украинский народный театр.

Несомненно, Григорий Манько хорошо знал «Нiч» — хотя бы потому, что он не мог не знать грампластинок с записями своих коллег по Киевскому оперному театру, Николая Платонова и Андрея Иванова. Несомненно, его работа в Торонто немало способствовала популяризации этого романса среди многочисленной украинской диаспоры в Канаде.

Давайте закончим тем, с чего мы, собственно говоря, и начали. Мы слышали первый куплет прекрасной украинской песни «Вiють вiтри, вiють буйнi» в исполнении Зои Гайдай — давайте теперь послушаем его в исполнении Марии Литвиненко-Вольгемут. Так, как она спела его в 1936 году, в кинофильме Ивана Кавалеридзе «Наталка Полтавка»:

«Ох, як болить моє серце, а сльози не ллються»…

Вопросы, вопросы, вопросы… В 1936 году Мария Литвиненко наверняка знала ответы на все интересующие нас вопросы. А вот есть ли они теперь, эти ответы?.. Во всяком случае, если и сохранились какие-то неизвестные нам пока документы, то искать их следует, скорее всего, на Украине. В киевских архивах. В частных коллекциях. В недрах Киевской оперы.

Если они вообще сохранились, эти документы…

Валентин Антонов, август 2010 года