Сегодня наш разговор пойдёт о старой-престарой песне, написанной более ста лет назад, но до сих пор популярной. Называется песня по первой строке куплета: «It's a long way to Tipperary…», «Путь далёкий до Типперери…». Типперери — это маленький городишко (пять тысяч жителей всего) в одноимённом графстве на юго-западе самостоятельной ныне Ирландской республики со столицей в городе Дублин, Dublin. Вообще-то, произносится это слово — «Даблин»; помните анекдотический диалог у билетной кассы?

— Two tickets to Dublin please!

— Куда, блин?!.

— To Dublin!

Вот и далёк путь to Dublin, точнее, не туда, а в близлежащий по нашим меркам Типперери. В современном Типперери эта песня является едва ли не самой главной достопримечательностью (скажем, прибывающих в город до сих пор приветствуют надписи типа «Вы преодолели далёкий путь до…»), хотя, конечно, в этом городе сохранилось немало исторических зданий и сооружений, да и само название его иногда всплывает в связи с другими известными названиями и именами.

Например, всего в 37 километрах от Типперери расположен город Лимерик — центр соседнего графства. Услышав это слово, всякий невольно вспомнит хотя бы один «лимерик» — стихотворение шутливого содержания, написанное в особой манере. Жанру лимериков в своё время отдавали дань и вполне серьёзные писатели. Вот, пожалуйста, Джон Голсуорси:

An angry young husband called Bicket Said: «Turn yourself round and I'll kick it. You have painted my wife In the nude to the life; Do you think, Mr Greene, it was cricket?»

Молодой человек по имени Бикет высказывает здесь своё крайнее возмущение некоему мистеру Грину, который очень реалистично изобразил жену Бикета обнажённой… Вообще, пересказывать лимерики — очень неблагодарное занятие, потому что они являются своего рода стихотворными частушками, притом с чётко определённой структурой. Само их название, несомненно, как-то связано с названием самого города. По одной из версий, оно происходит из строки «… come all the way up to Limerick?». Честное слово, я бы не удивился строке «… come all the way up to Tipperary?» — тем более, что это совсем рядом.

Жанр лимерика не теряет своей популярности и в наши дни.

С Типперери, скажем, связано имя «короля шпионажа» Сиднея Рейли, который долгие годы работал на британскую разведку (и на себя, конечно) и явился для Иана Флеминга одним из прототипов его Джеймса Бонда (ну, кто не слышал о Джеймсе Бонде?), а также, что очень даже не исключено, явился для Этель Лилиан Войнич одним из прототипов Артура — главного героя её романа «Овод». Во всяком случае, перед обаянием Сиднея Рейли — человека, несомненно, талантливого во всех отношениях — Войнич устоять не смогла. Впрочем, не она одна.

За свою бурную жизнь, полную авантюр, приключений и загадок, Сидней Рейли много чего успел натворить. Желающие могут прочитать о нём, например, здесь, здесь или здесь. Между прочим, нашим читателям, знакомым со статьёй «Последний парад наступает…», будет небезынтересно узнать, что Рейли немало поспособствовал падению русской военно-морской базы в Порт-Артуре, продав японцам добытые им схемы укреплений. В конце концов (в 1925 году), советской контрразведке в ходе классической операции «Трест» (многие у нас помнят телевизионный фильм с таким названием) удалось заманить Рейли в СССР, и он был расстрелян.

За свою бурную жизнь, полную авантюр, приключений и загадок, Сидней Рейли много чего успел натворить. Желающие могут прочитать о нём, например, здесь, здесь или здесь. Между прочим, нашим читателям, знакомым со статьёй «Последний парад наступает…», будет небезынтересно узнать, что Рейли немало поспособствовал падению русской военно-морской базы в Порт-Артуре, продав японцам добытые им схемы укреплений. В конце концов (в 1925 году), советской контрразведке в ходе классической операции «Трест» (многие у нас помнят телевизионный фильм с таким названием) удалось заманить Рейли в СССР, и он был расстрелян.

А родился Сидней Рейли в 1874 году (или в 1873-м — на этот счёт существуют различные версии), и вовсе не в Типперери, и вовсе даже не в Британской империи вообще.

Родился он в империи Российской, в Одессе (или, может, в Херсоне), и звали его тогда Зигмунд (или Саломон) Розенблюм. Но откуда же тогда взялся Рейли?.. И Типперери?.. А вот откуда.

Ещё юношей эмигрировав из России, Розенблюм после многих приключений (и, по-видимому, нескольких преступлений) женился на некоей Маргарет Томас-Рейли, ирландке по происхождению и молодой вдове состоятельного и пожилого человека, который странным и удачным образом освободил своё место для неотразимого друга семьи. Дальнейшее для Зигмунда-Саломона не было особенно трудным делом. Вот так и появился на свет британский подданный Сидней Джордж Рейли, уроженец небольшого ирландского городка Типперери…

Но вернёмся, однако, непосредственно к песне «It's a long way to Tipperary…». Вот её текст:

Up to mighty London came

An Irishman one day.

As the streets were paved with gold,

Sure ev'ryone was gay;

Singing songs of Piccadilly,

Strand, and Leicester Square,

Till Paddy got excited, then

He shouted to them there:

Припев:

It's a long way to Tipperary,

It's a long way to go;

It's a long way to Tipperary

To the sweetest girl I know!

Goodbye Piccadilly,

Farewell Leicester Square,

It's a long, long way to Tipperary,

But my heart's right there.

(Припев ещё раз)

| Paddy wrote a letter To his Irish Molly O', Saying, «Should you not receive it, Write and let me know! If I make mistakes in «spelling», Molly dear», said he, «Remember it's the pen, that's bad, Don't lay the blame on me». (Припев) Molly wrote a neat reply To Irish Paddy O', Saying, «Mike Maloney wants To marry me, and so Leave the Strand and Piccadilly, Or you'll be to blame, For love has fairly drove me silly, Hoping you're the same!» (Припев) |

Начинается песенка с довольно типичной истории. Попав однажды в беззаботный Лондон, в эту блестящую столицу Британской империи, где отовсюду слышны песни, молодой провинциал-ирландец держал свои нервы в узде очень недолго, пока не сорвался и не прокричал, пользуясь выражением Есенина, «в чужой и хохочущий сброд»: Оставайтесь сами с вашими Лейстер-сквер, Пикадилли и прочим Страндом! Хоть и далёк отсюда Типперери, где живёт самая милая на свете девчонка, но моё сердце — именно там!

Современному уху, впрочем, могло бы показаться, что окончательно добило нашего ирландского Падди то обстоятельство, что, по его наблюдениям, в этом сумасшедшем и непонятном Лондоне буквально каждый встречный был «gay». Однако, хотя наше испорченное время и внесло свои коррективы в значение слова «gay», сто лет назад оно однозначно воспринималось как «весёлый», «беззаботный» и «счастливый».

Немного поостыв и хорошенько поразмыслив, Падди решил не торопиться с возвращением. Из второго куплета выясняется, что парень отправил своей «милой девчонке» (и отправил, скорее всего, именно в Типперери: она ведь тоже ирландка, и зовут её Молли) следующее игривое письмо: «Если моё письмо вдруг не дойдёт до тебя, то непременно напиши мне об этом! И ещё: Молли дорогая, ты можешь быть совершенно уверена в том, что все мои орфографические ошибки объясняются исключительно лишь безобразным качеством местных перьев».

Падди волновался напрасно. Его письмо дошло-таки до адресата, и Молли написала ему вежливый, но весьма едкий ответ, о содержании которого мы узнаём из третьего куплета песенки: «Тут вот какое дело, дорогой… Известный тебе Майк Мэлони сделал мне предложение, так что срочно бросай свои странды с пикадилли, ибо иначе — клянусь святым Патриком! — я за себя не ручаюсь. Сам понимаешь, что любовь сделала меня совершенно глупой; впрочем, и тебя тоже, как я надеюсь».

Прочитав, очевидно, это тревожное письмо, Падди окончательно убедился в справедливости своей первой реакции на имперскую столицу и с удвоенной энергией пропел для самого себя тот припев, который, как мы помним, вначале был адресован лишь «чужому и хохочущему сброду». Собственно, на этом песня и заканчивается.

Послушайте теперь, как звучала песня с вышеприведённым текстом в исполнении Альберта Фаррингтона. Запись сделана очень давно, в январе 1915 года:

При желании вы можете соответствующий аудиофайл скачать.

Возможно, у вас промелькнула мысль о том, что «It's a long way to Tipperary…» была написана где-то в окрестностях Типперери, да ещё и каким-нибудь закоренелым патриотом — сторонником независимости Ирландии. Подобная мысль является столь же естественной, сколь и неверной. История возникновения знаменитой песни, подробно изложенная на этом ирландском сайте, выглядит следующим образом.

Её автор, жизнерадостный англичанин по имени Джек Джадж, к своим 40 годам успел уже перепробовать немало способов удержаться на плаву, разрываясь одно время между дневным торговым местом на рынке и (говоря по-современному) эстрадными площадками по вечерам. Когда торговля у Джека шла совсем туго, его частенько выручал деньгами старый приятель, Гарри Уильямс. Джек обычно возвращал долги обещаниями непременно включить Гарри в число соавторов какого-нибудь более или менее удачного своего хита.

Так получилось, что в самые первые часы 31 января 1912 года, проведя некоторое время среди друзей в одном из клубов городка Стейлибридж, азартный Джек опрометчиво поспорил на целых пять шиллингов, что в течение дня он сможет сочинить новую песенку и вечером исполнить её в местном «Большом театре», в котором он тогда подрабатывал («The Grand» theatre — разумеется, речь идёт о театре не оперном и не драматическом, а, скорее, о мюзик-холле). Кляня по дороге домой свою горячность, Джек случайно услышал обронённую кем-то из редких прохожих фразу: «It's a long way to…» и машинально дополнил её: «…Tipperary». Одному богу ведь известно, какие связи замыкаются в мозгу человека, который возвращается с дружеской вечеринки. Впрочем, едва добравшись до постели, Джек уснул сном праведника.

Так получилось, что в самые первые часы 31 января 1912 года, проведя некоторое время среди друзей в одном из клубов городка Стейлибридж, азартный Джек опрометчиво поспорил на целых пять шиллингов, что в течение дня он сможет сочинить новую песенку и вечером исполнить её в местном «Большом театре», в котором он тогда подрабатывал («The Grand» theatre — разумеется, речь идёт о театре не оперном и не драматическом, а, скорее, о мюзик-холле). Кляня по дороге домой свою горячность, Джек случайно услышал обронённую кем-то из редких прохожих фразу: «It's a long way to…» и машинально дополнил её: «…Tipperary». Одному богу ведь известно, какие связи замыкаются в мозгу человека, который возвращается с дружеской вечеринки. Впрочем, едва добравшись до постели, Джек уснул сном праведника.

Едва проснувшись, он почувствовал сильнейший голод и не менее сильное желание снова встретиться с друзьями. Наскоро перекусив рыбой, Джек отправился в паб. Именно там он в мгновение ока закончил песенку, а один из его друзей, имевших слух, тут же записал с него (слуха) мелодию, ради этого сильно опоздав на ланч.

Таким образом, самое первое исполнение песни состоялось вечером 31 января 1912 года в Стейлибридже близ Манчестера, а самый первый авторский гонорар Джека Джаджа составил ровно пять шиллингов — тогда этой суммы должно было хватить на бутылку виски (уж не ирландского ли?) и много-много сигарет.

Вы не забыли ещё благородного Гарри Уильямса? Джек о нём тоже не забыл: с тех пор и по сей день во всех источниках чёрным по белому написано: авторами бессмертного хита являются Джек Джадж и Гарри Уильямс. Мы видим ещё один пример того, что добродетель всегда бывает вознаграждена.

Растроганный до слёз, я позволю себе сделать в этом месте небольшое лирическое отступление. Нетрудно заметить, что в приведённом выше рассказе наличествуют такие подробности (вроде рыбного завтрака), о которых мог знать один лишь весельчак Джек. И это далеко не случайно. Дело в том, что всю эту историю сам же мистер Джадж и рассказал в своём интервью 22 года спустя.

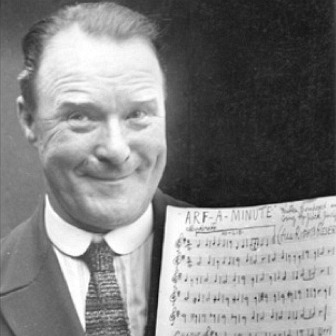

К тому времени Гарри Уильямса, который вовсе не являлся весельчаком (хотя бы по причине своей инвалидности), давно уже не было в живых, и что-либо возразить Джеку он бы не смог при всём желании. Увлекательный и поучительный рассказ Джека Джаджа охотно подхватили как в Типперери и Стейлибридже, так, между прочим, и в современной России (разумеется, без ссылок на источники; справа, кстати, — первый куплет и припев песни, написанные рукою Джека Джаджа).

К тому времени Гарри Уильямса, который вовсе не являлся весельчаком (хотя бы по причине своей инвалидности), давно уже не было в живых, и что-либо возразить Джеку он бы не смог при всём желании. Увлекательный и поучительный рассказ Джека Джаджа охотно подхватили как в Типперери и Стейлибридже, так, между прочим, и в современной России (разумеется, без ссылок на источники; справа, кстати, — первый куплет и припев песни, написанные рукою Джека Джаджа).

Но существует и другая версия авторства. Из неё следует, что пресловутые пять шиллингов хитрец Джек с самого начала мог бы учитывать в своём бюджете — просто потому, что к моменту спора песня уже три года как была написана!

Якобы ещё в 1909 году Уильямс (талантливый музыкант-самоучка) и Джадж (неудачливый торговец рыбой, искавший на подмостках альтернативные пути заработка) вместе сочинили песню, которая в первоначальном варианте называлась «It's a long way to Connemara…» (историческая область в Ирландии). Якобы до сих пор у родственников Уильямса хранится карандашная запись этой песни. Якобы Джек в последний момент заменил «Connemara» на «Tipperary», а возмутившийся было Гарри вынужден был, ввиду успеха песни у слушателей, с этим смириться. Якобы надгробный камень на могиле скончавшегося в 1924 году Уильямса прямо содержал утверждение, что тот является автором «It's a long way to Tipperary…»

Впрочем, как сказал Джек Джадж в упомянутом интервью, «при жизни мистер Уильямс, насколько мне известно, никогда не утверждал, что он написал эту песню»…

Итак, мы остановились на том, что добродетель всегда бывает вознаграждена. Но далеко не всегда это вознаграждение бывает особенно щедрым.

Итак, мы остановились на том, что добродетель всегда бывает вознаграждена. Но далеко не всегда это вознаграждение бывает особенно щедрым.

Быстро завоевав популярность в Стейлибридже, песня заинтересовала акул тогдашнего шоу-бизнеса, и основное вознаграждение получили именно они.

Вскоре новый шлягер был «запущен» в сеть британских мюзик-холлов, а в качестве основного его проводника в массы была выбрана Флорри Форд (Флоренс Фланаган). На три-четыре года моложе Джаджа, эта австралийка (однако с ирландскими корнями по отцовской линии) к моменту написания песни про долгий путь в Типперери уже пятнадцать лет как выступала в Англии, сумев стать очень популярной артисткой мюзик-холла ещё задолго до первой мировой войны (она останется популярной ещё долгое время и после войны). Флорри Форд была известна тем, что выбирала для исполнения песни с яркими, запоминающимися припевами и активно приглашала слушателей подпевать ей, — вероятно, именно в такой манере она подавала и песню, написанную Джеком Джаджем.

К сожалению, мне не удалось найти запись «It's a long way to Tipperary…» в исполнении Флорри Форд, но нет худа без добра: это даёт мне приятную возможность показать в исполнении настоящей звезды тогдашнего мюзик-холла ещё один шлягер — «Hold your hand out, naughty boy…».

Прослушайте (можно также и скачать) эту старую запись, сделанную в октябре 1913 года:

Вот много раз повторяемый там рефрен:

Hold your hand out, naughty boy! Hold your hand out, naughty boy! Last night, in the pale moonlight, I saw you. With a nice girl in the park, You were strolling full of joy, And you told here you'd never kissed a girl before. Hold your hand out, naughty boy!

Другими словами:

Дай-ка я тебя отшлёпаю, негодный врунишка! Кого это я вчера видела в парке гуляющим при луне с девицей, а? И он ещё будет мне рассказывать, что в жизни ни с кем не целовался! А ну, дай-ка я тебя отшлёпаю!..

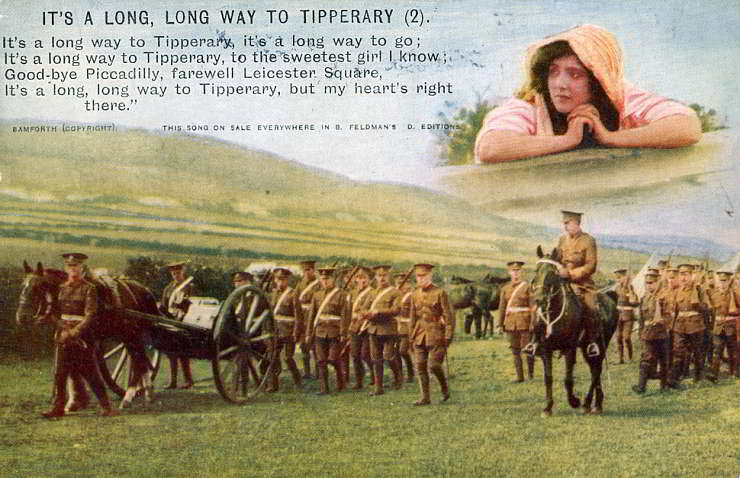

Но вернёмся к Типперери. Написанная англичанином и в Англии же получившая широкое распространение, песня «It's a long way to Tipperary…» особенно пришлась по душе ирландцам — военнослужащим полка коннахтских рейнджеров (the Connaught rangers; учитывая ирландский колорит текста, этому едва ли можно удивляться). С началом войны именно они принесли песню в континентальную Европу. Прослушайте первый куплет и припев в исполнении мужского хора:

Я не стал бы класть голову на отсечение, что мы слышим тут голоса действительно коннахтских рейнджеров, но примерно так песня звучала, наверное, и в конце лета 1914 года, когда они прибыли во французский порт Булонь. С Францией же связано и появление в песне добавочного куплета, получившего в солдатской среде широкое распространение:

That's the wrong way to tickle Mary, That's the wrong way to kiss! Don't you know that over here, lad, They like it best like this! Hooray pour le Francais! Farewell, Angleterre! We didn't know the way to tickle Mary, But we learned how, over there.

Безымянные авторы этих строк очень умело использовали то обстоятельство, что слово «way» означает по-английски не только «путь», но и «способ». Ни о каком Падди уже и речи нет, каждый с воодушевлением поёт сам про себя: Только здесь, с местными девушками, я понял, наконец, что совсем не так ласкал и целовал Мэри, и потому: ура француженкам! прощай, Англия!

Война только вначале казалась тем парням лёгкой прогулкой. Отрезвление наступит чуть позже. На этом крупном историческом форуме я наткнулся на запись (скачать), которая там датирована 1915 годом. Песня «It's a long way to Tipperary…», как утверждают (и я склонен этому верить), звучит там в исполнении английских военнопленных. Что ж… Послушаем?..

«Путь далёкий до Типперери»… Немецкий солдат охраняет попавших в плен британцев (от

«Путь далёкий до Типперери»… Немецкий солдат охраняет попавших в плен британцев (отпленных его легко отличить по винтовке, которую он держит, — у пленных винтовок нет)

Многие из тех, кто пел тогда о Молли и Мэри, так и остались на той войне. Но песня «It's a long way to Tipperary…», как и немецкая «Лили Марлен» четверть века спустя, напоминала о доме и помогала людям по обе стороны фронта просто выжить.

Помогала не только ирландцам и англичанам, но и австралийцам, и канадцам, и французам, да и немцам тоже… Песня эта превратилась в настоящий символ эпохи.

Не прошла она незамеченной и в России. Уже под Рождество 1914 года в Москве была сделана грамзапись песни под названием «Далеко до моей деревни» — русского перевода бессмертного творения благородного Джека Джаджа. Неизвестный нам переводчик, видимо, не смог (или не захотел) уловить всю иронию оригинального текста и постарался максимально серьёзно передать содержание только лишь первых двух куплетов и припева, совершенно проигнорировав дышащий женской яростью третий куплет (с едким ответом разгневанной Молли). Вот что у него получилось:

Парень молодой в столицу шумную попал, Золотые горы там увидеть он мечтал. Дни и ночи веселясь, он время проводил, Хотя он с сожалением порою всё твердил: Далеко до моей деревни, Где меня всё зовёт. Далеко до моей деревни, Где меня дружочек ждёт. Прощай, о столица, Расстаюсь с тобой! В край родимый, милый, ненаглядный Я рвусь всей душой! | Вздумал парень исстрочить красавице письмо: Если не получишь ты посланья моего — Этому виной перо плохое, так и знай, Но не сердись и поскорее ты мне отвечай! Далеко до моей деревни, Где меня всё зовёт. Далеко до моей деревни, Где меня дружочек ждёт. Прощай, о столица, Расстаюсь с тобой! В край родимый, милый, ненаглядный Я рвусь всей душой! |

Вроде бы всё на месте, да? И столичный блеск для контраста с родной «деревней», и золотые там горы («the streets were paved with gold»), и веселье дни и ночи напролёт («sure everyone was gay»), и даже неизменно «плохие перья» — да всё вроде бы на месте. Но чего-то нет.

Вот чего нет: исчезла поистине европейская беззаботность, присущая оригиналу…

Песню «Далеко до моей деревни» в те не слишком весёлые рождественские дни 1914 года записал Николай Фёдорович Монахов, известный «артист русской оперетты» и в не столь уж далёком будущем — один из основателей петроградского Большого драматического театра, БДТ, носящего ныне имя Г. А. Товстоногова. Слушаем эту старинную грамзапись:

Спустя тридцать лет, когда уже новая война будет приближаться к победному концу, песня вновь окажется востребованной и появятся другие её русские переводы — уже лихие и бесшабашные.

Ну и с «плохими перьями», естественно, — куда ж от них на войне деться…

Песня, приобретшая особенную популярность к концу Первой мировой войны, не потеряла её и в 1920—30 годы. И когда началась новая большая война, история переписки Падди и Молли стала бесконечно повторяться снова и снова: в окопах и на подводных лодках, в воздухе и на воде.

У нас в стране она превратилась в своеобразную визитную карточку союзников. Неудивительно, что именно в этом качестве её исполнял Краснознамённый ансамбль песни и пляски в 1945 году (солист — Олег Разумовский). Прослушайте эту старую и теперь уже довольно редкую запись:

Русский текст написал Самуил Болотин:

Падди пишет самой лучшей

девушке своей:

«Если писем не получишь,

сообщи скорей.

Если есть в письме ошибки,

дело не хитро —

Здесь чернила очень липки,

очень скверное перо!»

Припев:

Путь далёкий до Типперери,

Путь далёкий домой;

Путь далёкий до милой Мэри

И до Англии родной.

До свиданья на Пикадилли,

Где мы бывали столько раз,

Где под вечер

мы с девчонками бродили,

Где так скучно без нас!

|

«Далеко от Типперери,

от любимой я,

Но душой с тобою, Мэри

милая моя!

Дни боёв остались сзади,

сдался подлый вождь,

Ты же, если любишь Падди,

значит Падди подождёшь!»

(Припев)

Другу Падди пишет Мэри:

«Мало писем шлёшь!

Ничего, что плохи перья —

был бы ты хорош.

Я люблю тебя ужасно,

Падди милый мой.

Наше будущее ясно:

скоро ты придёшь домой!»

|

Интересно всё же дело — наблюдать за эволюцией проказника Падди! Мы остановились на том, что он получил от своей Молли грозное письмо-предупреждение. Прочитав его, Падди вначале перенёс лёгкий приступ отвращения к этому сумасшедшему Лондону и с энтузиазмом воскликнул: «Goodbye Piccadilly! Farewell Leicester Square!», но, очевидно, напоследок прошёлся по Пикадилли (совсем как Лайма Вайкуле много лет спустя) и… и снова решил с возвращением повременить.

Молли, конечно же, не стала долее испытывать судьбу и приняла предложение Майка Мэлони. Ветреный Падди не слишком об этом горевал и, как мы видели, несколько позже нашёл утешение в объятиях новой «лучшей девушки», Мэри, тоже проживавшей в Типперери.

Тем не менее, вся эта история не прошла для Падди бесследно. Начать с того, что он как-то растерялся, биполярно расстоился и перестал понимать, кто он, собственно, такой.

Судите сами: хотя само его имя указывает на ирландскую национальность, а Ирландия к тому времени уже четверть века была фактически независимой (да и формально независимой она станет всего лишь через четыре года), хотя Мэри, которая живёт в ирландском Типперери, совершенно уверена, что он вернётся именно туда, наш Падди, по словам Самуила Борисовича, явно считает своей родиной Англию и назначает свидание своей милой Мэри (а кому же ещё, в самом деле?) почему-то на лондонской Пикадилли.

Более того, в письме к любимой девушке Падди несёт явную ахинею про какие-то очень липкие чернила (да уж не клеем ли каким он пытался писать свои письма?) и мимоходом замечает: «подлый вождь»-де сдался, а ты же — ты же! — подождёшь. Второй куплет, кстати, словно живьём взят из романов Карла Мая:

— Тут подбежал вождь кайова, Тангуа, чтобы снять с тебя скальп. Я не дал, он накинулся на меня, и в схватке я победил. Инчу-Чуна, я сохранил тебе не только жизнь, но и скальп. Потом…

— Этот паршивый койот врёт, будто у него сто языков! — в бешенстве крикнул Тангуа. — …Я сражаюсь только с вождями!

— Я и есть вождь!

— Как это ты докажешь?

— Просто: повешу тебя на первом попавшемся дереве, если ты откажешься от боя со мной.

Вообще говоря, подлые вожди встречались не только у индейцев племени кайова. Например, этот термин значительно позже использовал харизматический диссидент В. К. Буковский: «Мы, дети социалистических трущоб, готовились как-нибудь поутру расстрелять безразличие и сдохнуть. Кто же из нас бессознательно не чувствовал, что выиграть нельзя? А какое, собственно, могло быть будущее? Такие слова, как свобода, равенство, братство, счастье, демократия, народ, — были подлые слова из лексикона подлых вождей и красных плакатов».

Но то Буковский, ему можно. А вот появление подлого вождя в тексте, исполняемом как-никак Краснознамённым ансамблем, можно объяснить разве что первой послевоенной неразберихой: хорошо ведь известно, кого у нас безо всяких пояснений называли «вождь» («и учитель»), а кого — и безо всякого перевода — называли «фюрер».

Трудно сказать поэтому, сколько времени просуществовал приведённый выше текст. Во всяком случае, в записи из альбома «Soviet Army Chorus and Band» (1986) от текста С. Б. Болотина остался только первый куплет с его загадочными липкими чернилами, а затем… затем Краснознамённый ансамбль добросовестно воспроизводит переписку Падди и Молли на языке оригинала — второй и третий куплеты вместе с припевом.

(Не исключено, впрочем, что наши шутки тут вообще неуместны и что в тексте Самуила Борисовича Болотина и вовсе нет никаких «подлых вождей», а уж если кто «подлый» и сдался там, так это не «вождь», а «бош» — презрительное прозвище немцев, особенно популярное, впрочем, не в России и не в Англии, а во Франции, и не во Вторую мировую, а в Первую.)

Справедливости ради нужно сказать, что в конце войны существовали и другие варианты перевода на русский язык, уже без какого-либо упоминания о «подлом вожде». Например, на известном сайте Russian-Records.com мне встретилась подобная запись, сделанная в конце 1944 года. На этикетке грампластинки, выпущенной Апрелевским заводом, указано: «Типерери. Английская солд. песня». Песню там исполняет Елена Петкер в сопровождении оркестра под управлением С. П. Горчакова. Давайте уж послушаем и эту запись:

Из рассказа самого Джека Джаджа я лично вынес твёрдое убеждение, что если побудительным мотивом к написанию бессмертного шлягера послужили для него пять шиллингов, то уж непосредственным толчком — обращённые к кому-то слова случайного ночного прохожего: «It's a long way to…». Может, и вправду есть в этих словах некая магическая сила? Во всяком случае, многочисленные подражания этой песне обязательно используют из неё всего два элемента: мелодию да вот эти самые слова.

Из рассказа самого Джека Джаджа я лично вынес твёрдое убеждение, что если побудительным мотивом к написанию бессмертного шлягера послужили для него пять шиллингов, то уж непосредственным толчком — обращённые к кому-то слова случайного ночного прохожего: «It's a long way to…». Может, и вправду есть в этих словах некая магическая сила? Во всяком случае, многочисленные подражания этой песне обязательно используют из неё всего два элемента: мелодию да вот эти самые слова.

А подражаний, действительно, существует очень много, и частенько они писались в самых необычных обстоятельствах и по самым неожиданным поводам.

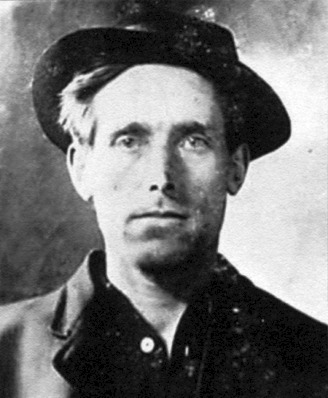

Так, в начале 1915 года известный поэт-песенник и активист американского рабочего движения Джо Хилл (Йоэль Хеглунд), меньше чем за год до расстрела, уже находясь в тюрьме, откуда ему не суждено было выйти живым, именно на мелодию «It's a long way to Tipperary…» написал едкий текст о тогдашней масштабной безработице в США — с таким вот припевом:

It's a long way down to the soupline, It's a long way to go. It's a long way down to the soupline, And the soup is thin I know. Good bye, good old pork chops, Farewell, beefsteak rare; It's a long way down to the soupline, But my soup is there.

Далёк путь вниз, к очереди за бесплатным супом, да и жидковат тот супец. Good bye, старая добрая отбивная. Прощай, бифштекс с кровью…

Даже Юрий Визбор, в 1953 году совсем ещё юный (ему тогда и девятнадцати не исполнилось), поддался соблазну написать на эту мелодию свои собственные слова.

Ограничимся только лишь первым куплетом и припевом:

В облаках стоят вершины

Грозные в снегу.

По ущельям и долинам

Ручейки бегут.

Хорошо нам петь с тобою

В предвечерний час.

Уезжаем, уезжаем,

До свиданья, наш Кавказ!

Припев:

В путь далёкий по перевалам,

В путь далёкий к снегам,

В путь далёкий по диким скалам

И по солнечным горам.

До свиданья, родные горы,

До свиданья, наш Кавказ!

Уезжаем, но к тебе вернёмся скоро,

И вернёмся не раз.

|  |

И звучала старая-престарая мелодия «It's a long way to Tipperary…» где-нибудь у костра или в палатке — под завывание ветра. Да и где только она не звучала за свою долгую жизнь!

И в чём только сила этого шлягера? Вроде бы и мелодия простенькая, да и слова… не весьма. А вот уже который день буквально преследует меня эта песня, и беспорядочно крутятся в голове обрывки строчек и образов:

Падди пишет самой лучшей

девушке своей:

«Если писем не получишь —

значит, I was gay.

Если есть в письме ошибки,

то немудрено:

эти ручки слишком липки,

а чернила как вино!»

Путь далёкий до Типперери,

Путь далёкий домой…

Валентин Антонов, февраль 2007 года