Моя бабушка, Полина Сергеевна Величко, мать композитора Алемдара Караманова, очень тепло вспоминала своего давнего знакомого — симферопольского музыканта, композитора, издателя, дирижера и педагога Якова Богорада.

В довоенном Симферополе, в тридцатые годы, Яков Богорад был читателем библиотеки Дома учителя, заведующей которой была бабушка, он передавал или дарил туда свои книги и ноты (дарил их и самой бабушке лично — они дружили) и помогал устраивать встречи с артистами и музыкальные вечера в этой библиотеке в Доме учителя, в Доме офицеров, в Картинной галерее.

Такие вечера и творческие встречи были симферопольской традицией — точно так же, спустя десятилетия, уже мой отец, Алемдар Караманов, с удовольствием участвовал в подобных же музыкальных и литературных вечерах в Симферопольском художественном музее, то есть в том же зале: их устраивал искусствовед Рудольф Подуфалый и музыковед Майя Гурджи, и там часто звучала его музыка — небольшие камерные произведения. Дирекция музея и устроители рисковали, но из-за более свободной, не столь проверенной и скованной и менее цензурной атмосферы этих вечеров, это, возможно, вообще было единственное место, где она звучала.

Бабушку, Полину Сергеевну, и Якова Богорада связывали и личные дружеские отношения, благодаря Богораду у неё составился круг знакомых симферопольских музыкантов и преподавателей музыки, а она и сама очень любила музыку и была хорошая пианистка. По воспоминаниям бабушки, именно Богорад первым отметил необыкновенную музыкальную одаренность её сына, как она посчитала — просто из любезности хотел сделать ей приятное и похвалил её маленького сынишку — но он настоятельно посоветовал ей учить ребенка музыке, и вначале она занималась с сыном сама, а затем, как мне кажется, Богорад практически содействовал этому — может быть, свёл с нужными людьми и преподавателями, но подробностей её рассказа и имён этих людей я не помню.

Яков Богорад, как говорила бабушка, и вообще был одним из основателей музыкальной школы и училища в Симферополе, и ещё он был знаменит тем, что в 20-е годы, во время страшного голода в Крыму, написал и публично исполнил со своим оркестром, самым вызывающим и демонстративным образом, какое-то своё специально написанное музыкальное произведение, темой которого был голод, в котором очень впечатляюще был дан образ голода. Этот демонстративный концерт о голоде — среди ужасов гражданской войны, разрухи и террора, это событие, рассказывала бабушка, было для маленького Симферополя, если можно так сравнить, было чем-то похожим на то, как во время Отечественной замерзающий и полумёртвый от голода оркестр Ленинградской филармонии, во время блокады, дал знаменитый концерт с «блокадной» симфонией Шостаковича, — и подобное же выступление Богорада произвело в Симферополе сильное впечатление и запомнилось в городе надолго.

Яков Богорад, видимо, был склонен к публичным, общественным акциям, — те люди были гражданственнее, чем мы, и, возможно, из этого бабушкиного сравнения и ещё учитывая большую известность Якова Богорада как издателя и педагога, а также его обширные связи в музыкальном мире, — он и его давний концерт, в маленьком провинциальном голодном Симферополе времён Гражданской, имел какое-то опосредованнное отношение к идее вошедшего в историю симфонического концерта в блокадном Ленинграде.

Моя бабушка знала об этой стороне жизни и бедствиях не понаслышке — в молодости она жила очень стеснённо, затем она одна, без мужа, который был репрессирован, на свою небольшую зарплату библиотекаря осталась с маленькими детьми, выкормила их, вырастила и выучила ( хотя и в последние годы её жизни наша семья, мой отец Алемдар Караманов и она, его старенькая мама, также были очень бедны).

Говоря об этом, бабушка иногда даже могла наиграть какие-то темы или кусочки из этого наверняка теперь уже забытого и утраченного произведения Богорада, но полностью или хотя бы его более или менее значительные фрагменты я никогда не слышала. Он также аранжировал и знаменитый цирковой марш, который играл духовой оркестр симферопольского цирка, — это, как мне говорили, повлияло на романтика Грина, который написал свой знаменитый роман «Блистающий мир» — о летающем человеке, — и мой отец впоследствии написал музыку к спектаклю-инсценировке этого крымского романа.

О том, что Яков Богорад имел самое прямое и самое непосредственное отношение к маршу «Прощание славянки», который вначале назывался «Прощание со Славянкой», — бабушка знала. Впрочем, это никогда и ни для кого из тех, кто занимался музыкой, да и просто для жителей Симферополя не являлось особой тайной. Но упоминать этот марш до примерно пятидесятых годов люди избегали — во-первых, и просто потому, что он был не так уж популярен и узнаваем, как сейчас, и, во-вторых, и возможно, это главное, этот марш у немолодых людей, людей поколения моей бабушки, ассоциировался с белогвардейцами, казался связанным с контрреволюцией, с антисоветчиной, с Белой армией. Потом, в другие годы, когда я была уже взрослой, «Прощание славянки» всегда играли при отправлении поездов на симферопольском вокзале, где, как считается, он и был впервые исполнен оркестром самого Богорада, — например, моя бабушка и мой папа рассказывали мне историю этого марша, провожая меня с этого вокзала в Москву. Но то же самое рассказывали и экскурсоводы. Бабушка моя, впрочем, утверждала, что экскурсоводы и молва немного путают, а на самом-то деле впервые этот марш был исполнен не на вокзале, а в парке в центре города, возле нынешнего театра им. Горького и у музея Тавриды, — то есть, примерно там, где и сейчас, уже в эти последние год-два, восстановилась традиция воскресных выступлений духовых оркестров для горожан.

Кроме этого, Богорад сочинил в Симферополе и другой марш для духового оркестра, очень похожий и, мне кажется, даже более красивый, «Тоска по родине», и тоже играл его. Этот второй марш, как рассказывала мне бабушка, вначале был даже более знаменит и исполняем, чем малоизвестная тогда «Славянка», а уж потом он как бы поменялся со «Славянкой» местами — по популярности и известности. Мой отец часто размышлял об этом примере: почему то одни, то другие произведения вдруг становятся известными и востребованными (словно бы у всех на слуху), и он говорил, что подлинная музыка, как и всё истинное в природе, если только это явление мистическое, а не искусственное, имеет свой час, свой сезон, своё сложение звёзд на небе, которое нельзя ни подстроить, ни угадать.

Особенность этих двух старых симферопольских маршей, их глубокий и трогательный трагизм (такой же искренний и немножко нелепый, как и все чувства и их проявления у доверчивых людей из небольших городов в южной провинции), когда они, парадоксальным образом, вызывают ощущение не тоски, а надежды и света — оказали существенное влияние на Алемдара Караманова и занимали его как композитора. Собственно говоря, он в своём композиторском творчестве и старался найти разгадку именно этого парадоксального эффекта, называя его «поглощение минора мажором». Эти творческие поиски, как говорят музыковеды и исследователи, составляют весьма существенную сторону его композиторского почерка и произведений, которыми Алемдар Караманов реформировал современную классическую музыку.

Старый симферопольский музыкант Яков Богорад и вся его семья трагически погибли, были уничтожены нацистами. В память и этих людей, и своей первой учительницы фортепиано, Ирины Брискиной, и своих друзей, Моисея Валита и рано погибшей Майи Гурджи, и кинорежиссёра Михаила Ромма, автора фильма «Обыкновенный фашизм», для которого отец написал прославившую его музыку, и в знак уважения к другим своим многочисленных друзьям-евреям Алемдар Караманов написал одно из самых дорогих ему произведений — кантилену, плач для скрипки с оркестром (эту, как часто говорят музыканты, самую еврейскую музыку из написанных автором-нееврем), которая потом была включена им в симфоническое монументальное полотно «Свершишася» и которая, под названием «Одежды, смоченные ароматами», сейчас известна как 7-я часть этого произведения.

«Одежды, смоченные ароматами» — седьмая часть цикла Алемдара Караманова «Свершишася»:

В основе этой маленькой симфонии, седьмой части цикла «Свершишася», — две еврейские молитвы: молитва Судного Дня, Колнидра, и еврейская поминальная молитва, Кадиш.

Подробнее о молитве «Кол нидрей», Колнидре (букв. «Все обеты») говорится в примечании 1.

Как и многие другие классические композиторы, Караманов старательно изучал древний иудейский мелос. Однако, в его произведении эти мелодии не столько прямо им процитированы, как у Бетховена (см. примечание 2 — И. Л.) или у Богорада, но они, скорее, послужили ему начальным толчком, или впечатлением, — как источник для его собственного творчества, для создания этой оригинальной и трагической песни для скрипки с оркестром на еврейские темы, или как камертон для чувства, вызвавшего его собственное высказывание по поводу еврейской темы.

Караманову очень хотелось, чтобы это произведение прозвучало над могилой на 10-ом километре шоссе Симферополь-Феодосия, у памятника жертвам нацизма, над рвом, где варварски была уничтожена и семья Якова Богорада, и сам Богорад, и всё еврейское население города — целая культура предвоенного Симферополя.

Кроме намерения и стараний устроить такое исполнение симфоническим оркестром этого плача, этой еврейской поминальной молитвы надо рвом, в знак памяти жертв геноцида, отец и моя бабушка Полина также мечтали, быть может, показать это произведение маэстро Иегуди Менухину и придумывали, как это организовать, рассчитывая на ещё не забытую детскую дружбу моей бабушки Полины, тогда ещё маленькой девочки, с матерью Менухина, Марой.

Иегуди Менухин (1916—1999) — американский скрипач и дирижёр. Сын раввина Моше Менухина, уроженца города Гомель, и Маруты Шер, уроженки Феодосии. Первый сольный концерт с симфоническим оркестром Сан-Франциско дал в семилетнем возрасте. Во время Второй мировой войны дал свыше 500 концертов. В апреле 1945 года выступил перед бывшими узниками освобождённого британскими войсками концлагеря Берген-Бельзен.

По воспоминаниям бабушки, семья Маруты Шер (в будущем — матери Иегуды Менухина) в её детстве жила в Ялте по соседству, и это была не просто еврейская ортодоксальная семья, но и, к тому же, сионистки настроенная, — что, впрочем, нисколько не мешало дружбе соседских девочек. Моя бабушка, которая была на несколько лет младше соседки, играла с соседскими подружками в куклы (или, может быть, она сама была в роли куклы в играх своих более старших подружек).

Мать Менухина, Марута Шер, рано выйдя замуж, сразу же уехала в Палестину, а замуж она вышла также за весьма ортодоксального человека, чуть ли не раввина (кстати говоря, родственника Богорада из Гомеля, который приезжал к Богораду в гости в Крым — тот их с Марутой и познакомил). Обе эти ялтинские девочки, Полина и Марута, очень любили Крым и чувствовали себя крымчанками. Бабушка провела в Крыму всю жизнь, а Мара Шер никогда не забывала о нём в своих рассказах и даже назвала свою старшую дочь Ялта. Обе они не были счастливы в личной жизни, а остались одиноки и посвятили жизнь детям. Обе они стали мамами двух великих музыкантов столетия.

Конечно, все эти планы-мечты отца и бабушки были и остались всего лишь мечтами: ни исполнить в СССР (или затем в перестроечной неразберихе) это откровенно и даже подчёркнуто еврейское, национальное и, притом, демонстративно трагическое оркестровое произведение, ни передать партитуру сэру Иегуде Менухину в Англию — в те годы было, конечно, совершенно нереально.

Как дочери, мне несколько неудобно повторять все громкие эпитеты и восторженные оценки этого, теперь уже знаменитого, произведения Караманова. Вот что из всего этого было ему тогда (да и было бы сейчас, я думаю) особенно дорого, чем он по-настоящему гордился, так это то, что зачастую очень многие изумлялись: как такую истинно еврейскую и по духу, и по форме, и по всей её глубинной сути музыку мог написать автор, который сам евреем не был.

Замечательно и то, что в этом этнически еврейском, построенном в законах синагогального мелоса произведении другие люди иногда находят и восточные, турецкие или персидские, черты, а другие искренне говорят, что слышат и различают в нём и отзвуки украинских напевов. А в Интернете можно найти, я видела, несколько клипов, где на звучание этой музыки наложен богослужебный — католический или православный — видеоряд. Думается, точно так же, как эта музыка была написана и предназначена её автором специально для исполнения в Симферополе, над могилой истреблённых евреев, — точно так же и с тем же основанием эта еврейская музыка, в которой каждый слышит что-то личное и что-то своё, могла бы быть исполнена (к сожалению, с тем же самым чувством) ещё во многих местах мира. Да и в том же, например, Симферополе — у памятника варварской и позорной депортации крымских татар.

Отец также не находил ничего странного в том, что и сам он временами именовал эту свою музыку по-разному: то в терминах героики, то применительно к жертвам войны, то словами из христианских евангелий. Он не находил в этом ничего странного не только потому, что и евангелия, в сущности, являются древнееврейскими текстами, но и потому ещё, что мемориал на симферопольско-феодосийском шоссе относится не только к евреям, а и вообще — к жертвам войны и фашизма.

Он считал, что у той многоголосой эпической трагедии с хорами и солистами, которой, в сущности, является наш мир, есть единый на всех бог, и он неисповедим.

Я помню, что, говоря об этом, отец как пример приводил и вслух цитировал и повторял слова древнееврейской заупокойной молитвы Кадиш, которые, к сожалению, я не запомнила в оригинале: в детстве, с голоса отца, они мне казались какой-то загадкой, словно бы призывом что-то угадать, что-то необыкновенно важное, может быть, самое-самое существенное.

Возможно, слова «загадка», «угадать» Кристина Караманова использует здесь не случайно, а по фонетической ассоциации, поскольку молитва «Кадиш» начинается со слова ЙИСГАДАЛ.

Звучания тех слов я не запомнила, но зато я помню их значение, их перевод, поскольку мой отец обращал на это моё внимание. Эти слова еврейской поминальной, заупокойной молитвы, которые переводятся, как «Да отойдёт душа его к праведникам и воссоединится с душами Абрама и Исаака, Рахили и Леи», — они же, эти еврейские слова, эта еврейская формула с еврейскими же именами предков и прародителей, один в один перешли из традиционного иудаизма в христианство, где они же, как ни странно, составили и молитву христианскую (см. в этой связи примечание 3 — И. Л.).

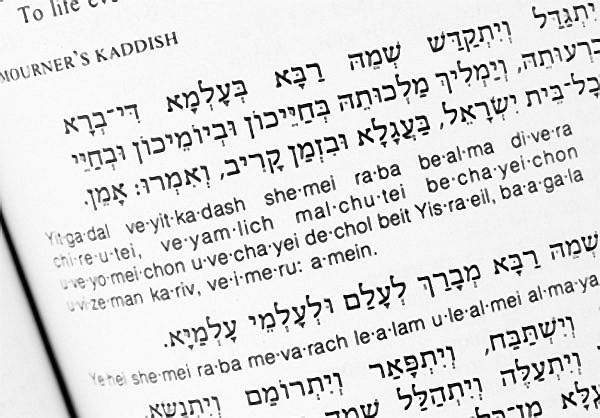

Фрагмент поминального Кадиша, или Кадиша скорбящих (Каддиш ятом)

Фрагмент поминального Кадиша, или Кадиша скорбящих (Каддиш ятом)

Мой отец приводил мне этот пример: что уж говорить о песнях и мелодиях, понятных без слов и общих для всех интонационно, если и слова, и имена у людей называются, когда они плачут, одни и те же. Мы гуляли с отцом по дорожкам маленького симферопольского парка, рядом с его домом, и рассказывая мне, как он сочиняет музыку, он указывал рукой на землю и говорил, что тень от кроны дерева на зеленой траве — лучший образ рая.

Я думаю, что души всех людей, без различия их вер или неверий, едины, и есть некоторое невидимое или неведомое пространство, где вообще возникают души, где сны разных людей встречаются, где сны эти включаются или переходят друг в друга. По-видимому, оттуда же происходят и великие произведения, в которых, как их ни назови или как ни истолковывай их, а каждый различает нечто только своё, персональное послание лично себе.

Может быть, наши поступки и свершения — это только ответы на некие неведомые нам до времени вызовы из будущего, и мы, как их эхо, живём в области ещё не прозвучавших звуков речи или пения неизвестных голосов или мелодий невидимых оркестров.

Кристина Караманова, февраль 2012 года

Ирина Легкодух (слева) и Кристина Караманова (Симферополь, июнь 2011 года)

Ирина Легкодух (слева) и Кристина Караманова (Симферополь, июнь 2011 года)

Примечания к воспоминаниям Кристины Карамановой

Примечание 1:

«Кол нидрей», Колнидра (букв. «Все обеты») — молитва, читаемая в синагоге в начале вечерней службы Йом-Кипур («Судный день» — в иудаизме самый важный из праздников, день поста, покаяния, прощения и отпущения грехов). Этот праздник выпадает на первый месяц еврейского года, что соответствует обычно сентябрю-октябрю. Сам псалом провозглашает отказ от обетов, зароков и клятв, относящихся только к давшему их. Обычай давать обеты был настолько распространён у древних евреев, что частые и необдуманные обеты неизбежно ставили в затруднительное положение тех, кто их давал, и таким образом возбуждалось серьёзное желание освободиться от ответственности за них. Этим был вызван обряд разрешения от обета. Называется молитва «Кол нидрей» по первым двум словам, которыми она начинается.

Порядок чтения молитвы. Накануне Йом-Кипура, до заката солнца, раскрывают дверцы ковчега, и двое раввинов или наиболее уважаемые члены общины вынимают два свитка св. Писания. Они становятся по обеим сторонам кантора и втроём произносят формулу, относящуюся ко всем молитвам этого праздника и гласящую: «В заседании трибунала небес и трибунала земли, с разрешения Господа — да будет благословенно Имя Его — и с разрешения святой общины мы считаем себя вправе молиться с грешниками». Затем кантор поёт Кол нидрей, написанную на арамейском диалекте и известную по своему грустному напеву, переходя постепенно от пианиссимо до фортиссимо. Молитву эту он повторяет три раза кряду. «Все обеты, обязательства, присяги и отлучения, называемые «конам, конас» или каким бы то ни было другим именем, что мы обещали или поклялись, или поручились, или которыми мы обязались от сего Дня Всепрощения до будущего счастливого прихода Дня Всепрощения — мы во всех их раскаиваемся…». Вся община затем произносит: «И будет прощено всей общине сынов Израиля и чужеземцу, живущему среди них, ибо весь народ — в неведении». Эта формула также повторяется три раза.

Слова «С соизволения Всевышнего… мы разрешаем молиться с преступившими законы», произносимые перед Кол Нидрей, были введены в молитву во времена гонений, которым подвергались евреи в Испании. Испанская инквизиция жестоко преследовала евреев, вынуждая их принять христианство. Многие евреи не выдержали гонений и сделали вид, что они переходят в христианство, продолжая втайне соблюдать законы Торы. С приходом Йом Кипура они собирались, рискуя жизнью, в тёмных подвалах, чтобы просить у Всевышнего милосердия и прощения за то, что в течение всего года выглядели как люди, преступившие законы Торы, поскольку Всевышний никогда не отвергает молитву множества евреев, собравшихся вместе, даже если они — грешники.

С музыковедческой точки зрения мелодия Кол нидрей представляет собой гармоническое сцепление стилистически близких мотивов молитвенного мелоса так называемых Великих праздников. Эта величайшая мелодия еврейской литургической музыки используется композиторами и в классической музыке. Происхождение и авторство этой старинной мелодии не установлены: по одной версии, она появилась в средневековой Испании, по другой — в Германии. Многие композиторы приходили в синагогу в Йом Кипур (Судный день), чтобы послушать этот знаменитый литургический гимн.

Композитор Макс Брух слышал эту еврейскую молитву от своего друга, кантора Абрахама Лихтенштейна. Брух писал кантору синагоги и музыковеду Эдуарду Бирнбауму: «Я узнал «Кол Нидрей» и другие еврейские молитвы от семьи Лихтенштейна, с которой я дружу. Как артист я глубоко чувствовал выдающуюся красоту этих мелодий и использовал их в своей аранжировке». Вдохновившись молитвой «Кол Нидрей», исполняемой на Йом Кипур, Брух в 1881 году написал своё сочинение для оркестра и солирующей виолончели. «Кол Нидрей» Макса Бруха для виолончели с оркестром — одно из самых известных симфонических произведений.

Самой печальной и возвышенной мелодией из всех, что ему приходилось слышать, называл молитву «Кол Нидрей» и Лев Толстой. По его совету, Михаил Эрденко, знаменитый цыганский скрипач и композитор, преподававший в Московской консерватории, аранжировал мелодию «Кол Нидрей» для скрипки и фортепиано.

Примечание 2:

Послушать знаменитый литургический гимн «Кол Нидрей» приходил в синагогу и Людвиг ван Бетховен. Через много лет он включил мелодию «Кол Нидрей» в свой квартет (опус 131). В молодости Бетховен пережил несчастную любовь к еврейской девушке Рахиль Левенштейн, и его биографы считают, что включённая в квартет мелодия «Кол Нидрей» была его воспоминанием о давних романтических переживаниях его молодости.

Из статьи Семёна Кипермана «Еврейские друзья Бетховена»:

Было это в 1792 г., после разрыва с Элеонорой де Брейнинг. 22-летний композитор встретил 18-летнюю Рахиль. Отличавшаяся необыкновенной красотой Рахиль обладала при этом редким умом и к тому же получила блестящее образование.

О взаимных чувствах и счастливом начале романа говорят их первые письма. После отъезда из Вены 8 мая 1792 г. Бетховен пишет возлюбленной:

«Доколе ещё мой грустный взор будет искать понапрасну твой образ? Солнце светит мне лишь только тогда, когда ты со мной. Без тебя же оно гаснет, где бы я ни находился. Я удручён разлукой, чувствую себя покинутым и одиноким».

Ответ Рахили, помеченный 11 мая, полон тёплых и нежных слов:

«Я во власти галлюцинаций! Мои глаза видят твой сладкий образ, но рука не осязает его. Высокие холмы разделяют нас. Наше счастье омрачено расстоянием. Приходится покоряться участи».

Не выдержав разлуки, Бетховен уже 19 мая приезжает в Вену, чтобы встретиться с Рахилью. Признаваясь ей в своих глубоких чувствах, Бетховен предлагает Рахили выйти за него замуж, а в случае несогласия родителей — уехать с ним тайно. И тогда Рахиль сообщила ему то, чего он до сих пор не знал: она — еврейка. Поражённый этим сообщением, Бетховен вновь уезжает из Вены. Но уже спустя несколько дней он пишет Рахили и предлагает оставить еврейство.

«Не упрекай меня!.. Я не в силах расстаться с тобой, хотя ты и еврейка. Святому писанию известны имена героев твоего народа. Оно повествует нам об их подвигах. Рахиль, любовь моя, никто не жалеет народ твой, и наши священники беспрестанно поносят его прошлое».

Ответ Рахили не заставил себя ждать. Он помечен 28 мая 1792 г. и начинается словами:

«Я пишу Вам в последний раз. Вы оскорбляете мой народ. Страдания наших предков стяжали благословение Неба для их потомков. Ни один народ не отличается такой стойкостью, как Израиль. То, что гений этого народа создал в течение веков своими силами, вы обратили в свою пользу, вы — пришедшие позже и не воздавшие ему за его наследие ни почестей, ни простой благодарности. На хрупком судёнышке мы переносили самые ужасные бури и оглядываемся на прошлое наше с глубоким благоговением. Когда я наблюдаю черты моего отца, мне кажется, я вижу пред собой великие образы нашего народа. Ваш народ, преисполненный самыми злыми чувствами, умерщвлял лучших представителей во Израиле. Они умирали в муках, преследуемые палачами и убийцами. Когда-нибудь, через много лет, ваши потомки поймут свою несправедливость и отпустят на свободу искалеченную жизнь Израиля. В вашей среде не найдётся ни одного, вплоть до ваших священников, который не обесчестил бы себя ложью. Но, уважая наиболее достойных во Израиле, они хотели обратить их в свою веру. Некоторые из наших склонились пред власть имущими, приобретя их милость, но вместе с тем и презрение своего народа, который отрёкся от них навсегда. Оставьте меня, милый иноверец! Оставьте меня, я умоляю Вас! Не преследуйте меня Вашей любовью. Быть может, предчувствие слабости моей и страх этого заставляют меня умолять Вас — оставьте меня. О Боже! Что было бы, если бы отец мой знал про это… Сжальтесь надо мною и не губите мою бедную жизнь!..»

Такое письмо не могло никого оставить равнодушным. Не устоял и Бетховен. 3 июня он в последний раз писал:

«Рахиль, прекрасная моя! Какие дети мы ещё с тобой! Прощай, прощай! Мы не суждены друг другу. Но запомни мои последние слова: твоё сердце страждет, и ты можешь быть достаточно мужественной, чтобы победить недуг».

И своё мужество Рахиль проявила. Она осталась верной своему народу.

Примечание 3:

Тут цитируется уже другая поминальная молитва, Изкор: Изкор Элоим нишмат аба мори шэалах лэоламо баавур шэбли нэдэр этэн цдака баадо. бисхар зэ тээй нафшо црура бицрор ахаим им нишмат Авраам, Ицхак вэ-Яаков, Сара, Ривка, Рахел вэ-Лэйа вэ-им шэар цадиким вэ-цидканийот шэбэган эдэн. вэномар амейн!

Да вспомнит Бог душу отца моего, наставника моего отошедшего в мир иной, — в награду за то, что я, не связывая себя обетом, дам ради него пожертвование. В заслугу этого да будет пребывать душа его в обители вечной жизни вместе с душами Авраама, Ицхака и Яакова, Сары, Ривки, Рахель и Леи, и с душами других праведников и праведниц, обитающих в Ган-Эдене, и скажем: омейн!

Изкор, поминальная молитва за усопших, произносится в синагогах четыре раза в году после чтения Торы в праздничные дни: в Йом-Кипур, в Шмини-Ацерет, в последний день праздника Песах и во второй день праздника Шавуот.

Предисловие редактора публикации

В Википедии очень смешно, — с упором, гордо — говорится, прям в качестве характеристики или определения, что Алемдар Караманов — даже имел звание «народный артист» и аж был лауреат госпремии (это примерно как сказать «Людвиг ван Бетховен, музыкант из Бонна, был заслуженный деятель искусств Северной Рейн-Вестфалии, лауреат почетной пенсии курфюста, этим и знаменит»).

Хочется выразиться патетично, например: Бетховен и Караманов — два великих композитора, которые не могли слышать свою музыку. Бетховен — из-за того, что он был глухим. Караманов не слышал свою музыку потому, что глухим был мир.

Это правда, что, например, на репетиции одной с трудом организованной ( и сорвавшейся) премьеры Караманова, оркестранты, к ярости композитора, совершенно от этого растерявшегося, устроили форменную забастовку: скандалили и отбрасывали его ноты, говоря, что они не понимают, что тут написано и как это играть.

Караманов был радикальным реформатором симфонизма, и, действительно, масштабные 24 симфонии композитора Алемдара Караманова, его инструментальные и симфонические концерты, его Реквием, Мессы — все были в полном смысле виртуальной музыкой, и всю его жизнь, десятилетие за десятилетием, существовали только в нотах, записях, рукописях — в его воображении, а многих из них он так никогда и не услышал. Но они не исполнялись не только потому, что они непривычны, сложны и требуют значительно изменённого расширенного состава оркестра, больших хоров, необычных приёмов музицирования и ведения звука. Поэтому тоже.

Но, главным образом, они не исполнялись из-за него самого, непримиримого Караманова.

Он жил очень скудно, почти без средств, в маленькой неухоженной и неустроенной квартирке в Симферополе (в глазах окружающих, должно быть, это похоже на жизнь математика Перельмана). У него, в тереме том высоком, было всего несколько вхожих людей — его друзей, которые о нём и заботились, в том числе Ирина Авсиян и её муж фотограф Саша Авсиян (чьи уникальные фото Караманова теперь все и везде публикуют — как правило без упоминания имени автора этих снимков), ещё — Майя Гурджи, к сожалению рано погибшая, музыканты Аркадий Фёдоров, пианист, и Моисей Валит, астрофизик проф. Борис Владимирский…

Сергей Курёхин, впоследствии рок- музыкант, а тогда ещё евпаторийский школьник, мечтавший стать пианистом, приехал к нему — благо недалеко (Серёжа Курёхин относился к этому весьма трепетно, прям как к паломничеству) — потом они дружили, обожали друг друг друга, встречались в каждый приезд Серёжи.

О чём они с Сергеем говорили?.. не узнать, нет обоих. Теперь в Петербурге есть Фонд им. Сергея Курёхина, а в Симферополе, в опустевшей квартирке Алемдара Караманова, облепленной и облупленной долгами за коммунальные платежи, неоплаченными счетами и просроченными квитанциями, — кажется, собираются устроить музей Караманова.

Бетховен в конце жизни оглох окончательно и не мог слышать уже совсем ничего.

Наоборот, в последние месяцы, может быть — в последний год жизни Караманова везде и вдруг стали шквально играть его произведения: лучшие и разные оркестры и музыканты, в разных странах, в знаменитых залах, и он даже перестал быть «симферопольским отшельником», съездил на несколько премьер, — то ли желание услышать, наконец, свою музыку пересилило, то ли её время пришло, а он уже не мог этому противиться.

Алемдар Караманов скончался ровно пять лет назад, в мае 2007 года, в Симферополе — в городе, где он родился, где он жил и работал и где теперь есть улица его имени. В мае 2012 года в Санкт-Петербурге с огромным успехом состоялась мировая премьера его 17-ой симфонии («Америка»).

Ниже впервые публикуются воспоминания Кристины Карамановой об отце и о его отношении к другому «симферопольскому отшельнику», выдающемуся композитору и музыканту Якову Богораду, расстрелянному, среди тысяч других симферопольских евреев, в 1941 году на 10-м километре шоссе Симферополь—Феодосия. В оформлении использованы современные фотографии места того массового расстрела.

Необходимые примечания и пояснения выполнены редактором публикации.

Ирина Легкодух, май 2012 года

Дирижёр — Элия Мухтерем (Симферополь, 3.02.2017)

…Произведение это, имеющее мировую известность, было написано в 1966-м — ему 50 лет, юбилей. Из них сорок лет, до самой своей смерти, знаменитый русский композитор (турок по отцу и украинец по матери), автор музыки к фильму М. Ромма «Обыкновенный фашизм», автор гимна Крыма Алемдар Караманов добивался его исполнения в Симферополе, именно над тем Рвом, которому оно посвящено. Но эта слишком еврейская и слишком трагическая музыка смогла, наконец, прозвучать в Симферополе только сейчас, и весьма мистично: новый главный дирижер Элия Мухтерем, крымская татарка, родившаяся в депортации, импульсивная худенькая девушка с длинными руками и пальцами, как рыжая ведьма, мойра, буквально летала над оркестром, отбрасывая длинные тени в контражуре прожекторов и отсветах поминальной свечи.

Подробнее об этом исполнении можно прочитать в статье «Сквозь замутнённое стекло».

Ирина Легкодух, февраль 2017 года