Багрянородная «царица» русских летописей

Уже говорилось, с какой неохотой, «будто в полон», отправлялась 25-летняя византийская царевна Анна замуж в неласковую землю варваров-скифов. Но её Византии в то время позарез нужен был военный союз с Владимиром Красное Солнышко, а если ещё учесть, что одним из условий этого брака было обращение в христианскую веру самого вождя русов, то, пожалуй, это был тот нечастый в дипломатии случай, когда в выигрыше оказались обе стороны. Царственные братья Анны, 30-летний Василий II (пока что не Болгаробойца, это сомнительное прозвище он получит много позже) и 28-летний Константин, приложили немало усилий, чтобы Анна скрепя сердце согласилась принести себя в жертву.

Никогда больше не увидит Анна ни братьев своих, ни двух своих очаровательных племянниц, дочерей Константина: 10-летнюю капризную модницу Зою и по-детски неуклюжую и молчаливую 4-летнюю Феодору…

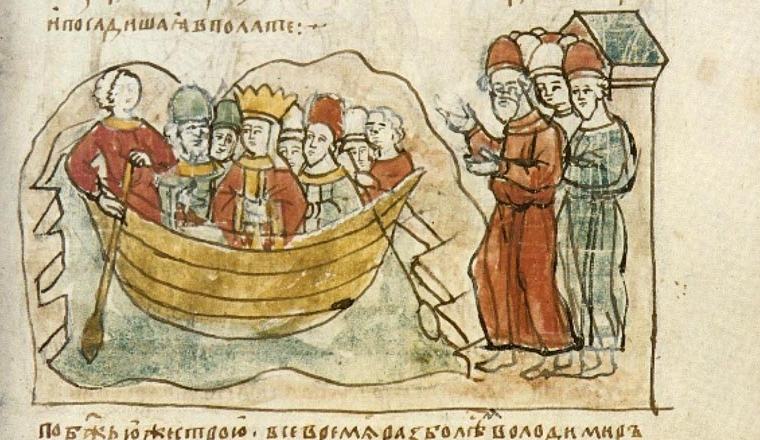

…И едва принудили её. Она же села в корабль, попрощалась с ближними своими с плачем и отправилась через море. И пришла в Корсунь, и вышли корсунцы навстречу ей с поклоном, и ввели её в город, и посадили её в палате…

Корсунь — это ведь античный Херсонес Таврический, который византийцы называли просто Херсон. Здесь, в Херсонесе Таврическом, должно было состояться и крещение жениха-варвара, и бракосочетание по христианскому обычаю. Сюда, в Херсонес, вместе с Анной прибыл солидный «десант» византийских священнослужителей: им предстояла огромная работа по обращению в истинную веру всей необъятной Руси — от Новгорода до Киева…

Херсонес встречает «царицу» Анну, невесту Красного Солнышка (миниатюра из Радзивилловской летописи)

Вовсе не из экстравагантности и не из желания провести медовый месяц у моря Владимир принял христианство именно в Херсонесе Таврическом, а не в Киеве (или, скажем, в Новгороде), и массовое крещение в водах Днепра произошло потом вовсе не из дальновидного желания князя передать потомкам красивую легенду — вовсе нет. Просто во всей «необъятной Руси», ни в Киеве и ни в Новгороде, не было ещё ни одного сколько-нибудь приличного храма, не говоря уж о сколько-нибудь вместительном… Русская «Повесть временных лет» кратко отмечает:

Крестился же он в церкви святого Василия, а стоит церковь та в городе Корсуни посреди града, где собираются корсунцы на торг; палата же Владимира стоит с края церкви и до наших дней, а царицына палата — за алтарём. После крещения привели царицу для совершения брака…

Древний греческий Херсонес, или византийский Херсон, или Корсунь русских летописей — ныне это окраина Севастополя. За прошедшую с тех пор добрую тысячу лет остались от того Херсона одни лишь развалины, а на месте церкви, где крестился Владимир и где безутешная Анна стала его женой, высится ныне храм святого Владимира.

Вот тут всё это и произошло. Развалины Херсонеса Таврического — византийского Херсона. Вид на храм св. Владимира

О дальнейшей жизни Анны в летописях говорится мало и скупо, а ведь именно она, родная тётка Зои и Феодоры, и руководила становлением Русской церкви. Ей, багрянородной «царице» Анне, представлявшей в стране варваров Империю, фактически подчинялись все самые первые на Руси христианские иерархи, по её инициативе здесь было возведено множество церквей, под её неусыпным оком находился весь сложный процесс христианизации Руси — не будет, наверное, преувеличением сказать, что и само замужество своё она считала чем-то вроде миссионерства.

Анна умерла в 1011 году; Владимир пережил её на 4 года. Об их общих детях ничего толком не известно, но от других жён — как теперь сказали бы, «гражданских» — детей у Владимира было предостаточно. Один из его сыновей, всё супружество своего отца и Анны прокняживший в Ростове (подмосковный Ростов Великий из «Золотого кольца России»), а потом получивший в удел Новгород, после смерти Красного Солнышка сумел-таки в кровопролитной междоусобице оттеснить прочих отцовских наследников и через несколько лет стать великим князем всея Руси. Его правление продолжалось 37 лет, до начала 1054 года: другими словами, все византийские события, о которых рассказывалось выше, происходили именно при его княжении.

В историю он вошёл с прозвищем «Мудрый» — Ярослав Мудрый…

Из варяг да в греки

Тесный военно-политический союз с Империей, подкреплённый женитьбой князя Владимира на сестре Василия Болгаробойцы, оставался неизменным вплоть до его смерти. Политику своего отца продолжил и Ярослав Мудрый. Русские купцы отнюдь не были в Константинополе какой-то экзотикой, а русско-варяжские отряды, составленные из профессиональных воинов и нередко многотысячные, не раз выручали императоров в самых непростых для них ситуациях, активно участвуя как в подавлении опасных мятежей, так и во внешних завоевательных походах.

Русско-варяжские?.. Именно так. Византийцы в то время едва ли делали различие между прибывавшими с севера варварами — все они, в общем, были для них Rhosi. Да и на самой Руси деловые, торговые, родственные, какие угодно связи с лежащими к северу территориями были очень тесными. К примеру, жена Ярослава Мудрого Ингигерда (Ирина) приходилась шведскому королю дочерью. До замужества у неё была взаимная любовь с норвежским королём Олафом, уже и о свадьбе сговорились, но… но неожиданно прибыли сваты от Ярослава, и отец из двух именитых женихов предпочёл второго — Ингигерда отправилась в Новгород, к Ярославу, а Олаф вынужден был жениться на её сводной сестре.

Олаф для Норвегии значит примерно то же, что Владимир Красное Солнышко для Руси. Впоследствии он был канонизирован, и его равно почитают и западные христиане, и восточные. Олаф Святой… ну, как святой… Спустя лет десять Олаф вынужден был бежать из родных мест, и прибежал он — естественно, в Новгород, к Ярославу и Ингигерде-Ирине. Там он прожил около полугода и, как намекают древние саги, имел со своей бывшей невестой «тайную связь»:

…Когда Олаф Святой, Гаральдович, был (в гостях) в Гардарик <«страна городов», то есть Русь — В. А.>, он много беседовал с Рогнвальдом <родственник Ингигерды — В. А.>, и они тесно подружились, ибо все знатные мужи весьма уважали конунга Олафа во время пребывания его в том краю, но всех более ярл Рогнвальд и господыня Ингигерда, которая даже имела с ним тайную любовную связь (hvárt unni öðru með leyndri ást).

Некоторые современные исследователи считают даже, что именно Олаф Святой, а не Ярослав Мудрый, и был настоящим отцом князя Всеволода Ярославича, родившегося в 1030 году. В том же году, вскоре после возвращения на родину, Олаф погиб. Но это так, к слову.

Между Скандинавией на севере и Византией на юге… Собственно, в этом тигле и выплавлялся русский характер, русский менталитет. Формировалось само это понятие — русские…

Примерно через год после этих двух событий — отъезда на родину Олафа Святого (тогда, то есть, ещё не святого) и рождения сына Всеволода — Ярослав принимал у себя ещё одного варяжского гостя. Им был некто Харальд, 16-летний единоутробный брат Олафа, норвежский юноша из хорошей семьи: его отцом был Сигурд Свинья — пусть и не очень значительный, но всё же, как-никак, король… На дворе стоял 1031 год (третий год правления несчастного Романа, первого мужа багрянородной Зои).

Ярослав принял задиристого юношу с распростёртыми объятиями, и буквально в тот же год Харальд вдоволь навоевался, приняв участие в походе Ярослава на поляков. А потом между ними состоялся такой вот разговор:

— У тебя есть дочь, я хотел бы стать твоим зятем.

— А, мысли тайны от туманов… Вот и Олаф, братец твой покойный, тоже всё чего-то хотел…

— Да ты!.. Да я!..

— Тих-тих!.. Мало ли что у меня есть… Важно, что у тебя-то, сынок, ничего пока нет, кроме славного имени, — а ведь оно и правда, кто ж не слышал про Сигурда Свинью, рачительный был хозяин… Так порешим: поезжай-ка ты, паря, в Царьград, повоюй, поднакопи деньжонок, тем временем и Елисава моя подрастёт. Ну а как возвернёшься — там и видно будет…

Вот так Харальд оказался в столице Империи. Шёл уже 1034 год. Отравив при участии брата Иоанна и самой Зои её первого мужа, императором стал Михаил, её «стыдливый муж». Вступив же на престол, Михаил сделал две вещи: отправил на остров Лесбос потенциального соперника, Константина Мономаха, и весьма охотно принял на службу Харальда вместе с его дружиной.

Древние скандинавские саги сообщают:

…В то время Страною Греков правила конунгова жена Зоэ Могучая вместе с Микьялем Каталактом. И когда Харальд прибыл в Миклагард <т. е. в «Большой город», Константинополь — В. А.> и встретился с конунговой женой, он поступил к ней на службу. Осенью он отплыл на галере вместе с войском, и они плавали по Греческому Морю. У Харальда была своя дружина. А предводителем войска был человек по имени Гюргир. Он был сородичем конунговой жены…

Надо прямо сказать, что все семь лет царствования «стыдливого мужа» Харальд трудился не покладая рук: воевал тут и там, и на суше и на море, убивал, насиловал, грабил, обманывал, совершал обычные на войне подлости, чаще побеждал чем проигрывал, но деньги, и очень даже неплохие деньги, он зарабатывал неизменно…

Интересная деталь: почти всё заработанное непосильным трудом, всё до последней копеечки, предусмотрительный молодой человек отсылал Ярославу Мудрому, на сохранение, — очевидно, испытывая к будущему тестю полное и безусловное доверие.

…Но всё то богатство, которое он получал и которое не было нужно ему для своих воинов, он посылал со своими верными людьми на север в Хольмгард <в Новгород — В. А.> во власть и на хранение конунгу Ярицлейву. И собралось там такое непомерно большое, что никто не мог точно сказать, богатство, какое легко можно себе представить, когда он воевал в той части мира, которая была чуть ли не богаче всех остальных золотом и драгоценностями…

В декабре 1041 года император Михаил умер, и власть из рук безутешной Зои получил его племянник по прозвищу Конопатчик. Правил он недолго, четыре месяца, но успел за это время многих ослепить-оскопить и нажить себе множество врагов — неудивительно поэтому, что даже свою личную охрану незадачливый император поручил русско-варяжским профессионалам.

Когда в апреле 1042 года в «простом народе» внезапно пробудилось достоинство, русско-варяжские профессионалы столкнулись с нелёгким выбором: чью сторону им принять, чтоб не слишком прогадать и не ходить потом с искусанными локтями?..

В итоге, видимо, часть профессионалов защищала законного царя, тогда как другая часть, со всеми своими мечами и секирами, перешла на сторону революции и штурмовала царский дворец (источники сообщают, что в те апрельские дни одних лишь погибших насчитали три тысячи…)

Харальд, как представляется, примкнул тогда к революционерам (помимо отменного чутья, у него ещё была и некоторая личная неприязнь к Конопатчику). И если дыма без огня не бывает и скандинавским сагам можно хоть в чём-нибудь верить, то роль молодого Харальда в апрельской революции была очень даже заметной: быть может, Харальд был одним из тех «опытных людей», которым руководители восстания поручили собственноручно ослепить свергнутого императора.

…Страшной метой витязь Эгдов лик владыке Греческому — почесть По заслугам! — метил.

…И во многих других песнях о нём рассказано, что Харальд ослепил самого конунга греков. Скальды могли бы приписать этот поступок военачальнику или графу или другому знатному человеку, если б знали, что это более правильно. Но Харальд сам рассказывал так, да и другие люди, которые там были вместе с ним…

Вскоре победившая революция достоинства, как ей и полагается, начала поиски украденных у «простого народа» ценностей — и, соответственно, виновных в краже. Само собой разумеется, что Харальд с его пресловутыми «несметными богатствами» попал под подозрение одним из первых — даром что герой революции. Припомнили, видимо, и доверительное отношение к нему покойного царя Михаила, когда-то коварно покусившегося на царя теперешнего, Константина Мономаха (имеется в виду пресловутый остров Лесбос). Ну, и так далее…

Короче говоря, Харальд даже оказался в тюрьме, но каким-то образом смог из неё выбраться и теперь должен был спешно покинуть ставшую вдруг негостеприимной Византию и бежать из Константинополя — под крылышко мудрого «конунга Ярицлейва». Ну а тот ещё раз распахнул свои объятия: Харальд получил от него и те самые «несметные богатства», и жену — подросшую княжескую дочь Елисаву (иначе Эллисив, или Елизавета Ярославна).

В 1029 году, когда Харальд и Елисава впервые встретились, ему было 14 лет, а ей — всего 4. Когда он впервые попросил у Ярослава её руки, ему было уже 19, а ей — только лишь 9. Когда они стали, наконец, мужем и женой, Харальду исполнилось 28 лет, а Елисаве — 18.

Он в Киев престольный въезжает, крестясь; И гостя радушно встречая, Выходит из терема ласковый князь, А с ним и княжна молодая. — Здорово, Гаральд! Ты скажи: из какой На Русь воротился ты дали? Промешкал довольно в земле ты чужой, Давно мы тебя не видали! | — Я, княже, уехал, любви не стяжав, Уехал безвестный и бедный; Но ныне к тебе, государь Ярослав, Вернулся я в славе победной! Я город Палермо в разор разорил, Я грабил поморья Царьграда, Ладьи жемчугом по края нагрузил, А тканей и мерить не надо! |

Я ужасом стал отдалённых морей, Нигде моей славе нет равной! Согласна ли сделаться ныне моей, Звезда ты моя, Ярославна?..

Алексей Константинович Толстой, отрывок из баллады «Песнь о Гаральде и Ярославне»…

Харальд III, уже как норвежский король

(фрагмент средневековой миниатюры)

И чтоб закончить рассказ об этом зяте Ярослава Мудрого. Вернувшись в свои северные края, молодой норвежский принц — практически ведь шекспировский Фортинбрас, не правда ли?.. — в 1047 году стал королём Норвегии. Полагая, что у него есть права также и на датский трон, последующие 17 лет Харальд потратил на то, чтобы стать королём Дании, однако не преуспел в этом.

Затем его взоры обратились на Англию. В 1066 году он вместе со всем войском, женой Эллисив и детьми высадился на английском побережье. Дело было в сентябре. Сперва всё складывалось вроде бы и неплохо, но потом, 25 числа, армия Харальда в ожесточенной битве была разгромлена войсками его англосаксонского тёзки, короля Гарольда. Вот тогда-то и погиб наш Харальд. Дальнейшая судьба его жены, Елизаветы Ярославны, неизвестна. Ирония судьбы заключается в том, что своим последним, кровопролитным сражением зять Ярослава Мудрого предопределил победу нормандского герцога Вильгельма Завоевателя, другого претендента на английский престол, в знаменитой битве при Гастингсе, состоявшейся менее чем через три недели после его гибели.

И кто знает, как сложилась бы история Европы, если б Харальду в той его сентябрьской битве в очередной раз улыбнулась всю жизнь сопутствовавшая ему удача…

Милые бранятся — только тешатся

При всех его милых достоинствах у императора Константина Мономаха был, кажется, один малюсенький, но очень серьёзный недостаток: человеком он был довольно мстительным. Проще говоря, жалкая, ничтожная личность. Чего стоит, к примеру, упомянутое выше маниакальное стремление представить героя революции, проливавшего за неё кровь, этаким олигархом, якобы ладьями вывозившим из страны золото и бриллианты. А всё почему? Потому что Харальду, видите ли, доверял покойный император Михаил, который когда-то — почти десять лет назад — по разумному совету своего брата Иоанна отправил Константина Мономаха на остров Лесбос.

Или вот история с мозаикой в Софийском соборе, первоначально изображавшей Михаила и Зою. Конопатчик приказал сбить изображение Зои — ну, тиран он и есть тиран, что с него взять. Но ведь и новый император Константин, едва узрев на мозаике ненавистное лицо Михаила, тут же распорядился заменить его своим собственным лицом — это как назвать? это нормально?..

Или взять хоть того Иоанна… Его ещё Конопатчик репрессировал: отправил в ссылку (да на тот же остров Лесбос, кстати). Казалось бы, пострадал человек от тирана, всё что имел потерял — так и оставь его в покое, займись ты своими царскими делами. Но нет: злопамятный Мономах целый год, уже после революции, искал Иоанна, а как нашёл, тут же приказал Иоанна ослепить, да ещё и самым зверским образом — бедняга не прожил после этого и нескольких дней…

Май 1043 года. Ослепление Иоанна, брата покойного императора Михаила. Миниатюра из средневековой рукописи

Если говорить серьёзно, то, конечно, не один лишь Константин Мономах повинен в том, что сразу же после победы революции достоинства в Империи была развязана своеобразная «охота на ведьм». Всё происходило вполне естественно: ведь в стране, что там ни говори, случился государственный переворот, и новым властям просто необходимо было произвести массовую чистку управленческого аппарата от укоренившихся в нём сторонников и ставленников как тирана Конопатчика, так предыдущего, достаточно успешного, императора Михаила.

Процесс пошёл, полетели головы, начали рваться связи и рушиться устои, складывавшиеся годами, а то и десятилетиями. А среди тех сторонников и ставленников, между прочим, было немало так называемых «тавроскифов», то есть русов и близких им варягов, — особенно много их было среди военной элиты, но ведь и среди гражданских их тоже было немало. Сказалось, конечно, и то, что часть русско-варяжских профессионалов в кровопролитных апрельских боях сражались вовсе не на стороне революции, и то, что они участвовали в опасном вооружённом мятеже, вспыхнувшем на западе Империи уже летом того года.

Как бы то ни было, первые годы царствования Константина Мономаха были ознаменованы вспышкой самой настоящей, как теперь бы сказали, русофобии: причину всех неприятностей, постигших Империю после и в результате переворота, новые власти во многом относили на счёт «тавроскифов». Пселл, бывший тогда в самом центре событий, выражается предельно чётко:

Это варварское племя <Пселл говорит так о «росах» — В. А.> всё время кипит злобой и ненавистью к Ромейской державе и, непрерывно придумывая то одно, то другое, ищет предлога для войны с нами.

«Предлог» нашёлся очень быстро: где-то летом 1042 года на рынке в Константинополе между местными жителями и понаехавшими «варварами» случилась драка, во время которой был убит некий «знатный скиф» (быть может, даже и не обычный купец, а высокопоставленный русский дипломат). В прежние годы этот ведь не слишком судьбоносный инцидент можно было бы решить, не доводя дело до войны, но в обстановке послереволюционного русофобского психоза необходимой гибкости новым византийским властям не хватило.

В свою очередь, и Ярослав Мудрый, надо полагать, испытывал сильное давление со стороны бежавших из Византии его подданных и друзей. Они убеждали его, что в Империи произошёл переворот, что страна охвачена мятежами, что теперь-де самое время для нетрудной военной победы и лёгкой богатой добычи (уж кто-кто, а принц Харальд, непобедимый и ужасный зять Ярослава, наверняка твердил ему что-нибудь в этом духе).

Мудрый Ярослав, поразмыслив немного, уклонился от какого бы то ни было личного участия в предстоявшей войне, перепоручив её старшему сыну Владимиру, княжившему в Новгороде.

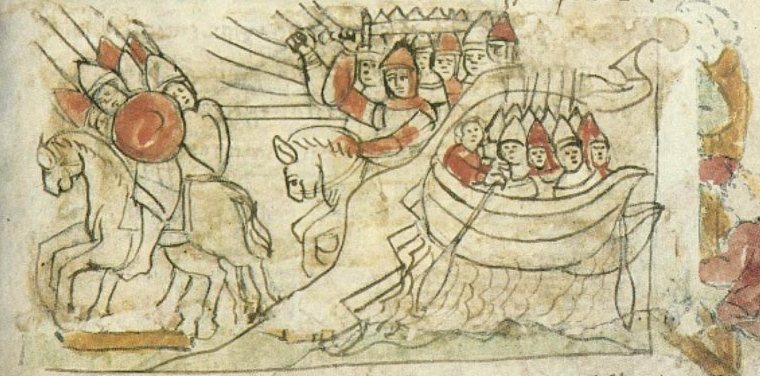

Начать войну представилось только лишь с началом лета 1043 года. Ядро войска Владимира Ярославича составили новгородцы и наёмники-варяги. Сообщает «Повесть временных лет»:

…Послал Ярослав сына своего Владимира на греков и дал ему много воинов, а воеводство поручил Вышате, отцу Яня. И отправился Владимир в ладьях, и приплыл к Дунаю, и направился к Царьграду…

Вначале, как водится, между сторонами состоялся (по инициативе Константина Мономаха) краткий обмен мнениями о возможности закончить войну, не начав её, — через уплату Византией некоей разумной контрибуции. В ходе переговоров, однако, стороны не сошлись в цене. Пселл раздражённо замечает по этому поводу:

…Они придумали такое, то ли полагая, что у нас текут какие-то золотоносные источники, то ли потому, что в любом случае намеревались сражаться и специально выставляли неосуществимые условия, ища благовидный предлог для войны…

Войско Владимира Ярославича насчитывало до 20 тысяч воинов, прибывших под стены Константинополя на нескольких сотнях мелких судов. Против них царь Константин Мономах выставил всё, что смог собрать за год, — и этого было тоже немало.

В состоявшемся вблизи столицы морском сражении византийцы применили своё страшное по тем временам огнемётное оружие — «греческий огонь». Но судьбу битвы решил всё же не он, а разыгравшийся шторм, который не только разметал лёгкие русские судёнышки, но и погнал их прямо к береговым скалам…

Михаил Пселл, который был очевидцем разгрома русского флота, описывает дальнейшее с нескрываемым удовлетворением:

…Одни корабли вздыбившиеся волны накрыли сразу, другие же долго ещё волокли по морю и потом бросили на скалы и на крутой берег; за некоторыми из них пустились в погоню наши триеры, одни челны они пустили под воду вместе с командой, а другие воины с триер продырявили и полузатопленными доставили к ближайшему берегу. И устроили тогда варварам истинное кровопускание, казалось, будто излившийся из рек поток крови окрасил море.

Согласно «Повести временных лет», корабль Владимира Ярославича тоже был разбит, и новгородский князь перебрался на другое судно, чтобы потом вместе с дружиной отправиться морским путём восвояси, на Русь. В погоню за ними византийцы выслали эскадру, но тут уже русский флот одержал полную победу и благополучно вернулся в родные пенаты.

Вот так всё это представлял себе средневековый художник. Миниатюра из Радзивилловской летописи

Иная судьба ждала тех, кто оказался на берегу. Свидетельствует «Повесть временных лет»:

…Прочих же воинов Владимировых, числом до 6000 <скорее всего, тут летописец допустил довольно значительное преувеличение — В. А.>, выбросило на берег, и, когда они захотели было пойти на Русь, никто не пошел с ними из дружины княжеской. И сказал Вышата <упомянутый выше воевода из Новгорода — В. А.>: «Я пойду с ними». И высадился к ним с корабля, и сказал: «Если буду жив, то с ними, если погибну, то с дружиной». И пошли, намереваясь дойти до Руси…

Этот отряд, командование над которым добровольно принял опытный военачальник Вышата, сын новгородского посадника, до Руси, однако, не дошёл. «Повесть временных лет» продолжает:

… Вышату же схватили вместе с выброшенными на берег, и привели в Царьград, и ослепили много русских. Спустя три года, когда установился мир, отпущен был Вышата на Русь к Ярославу…

До сих пор непонятно, продолжались ли потом военные действия, ведь мир, как указывает летописец, установился лишь «спустя три года». Совсем даже не исключено, что продолжались, и не без успеха для русских, ибо в итоге мир тот был заключён не как мир между победителем и побеждённым, а как мир ко всеобщему удовлетворению между равными по силе сторонами.

Что ж, «стороны» объективно нуждались друг в друге: связанная с Империей одной и той же церковью, Русь жадно впитывала богатую византийскую культуру, а раздираемой со всех сторон Византии, в свою очередь, постоянно требовалась русская военная помощь. Они нуждались друг в друге, как бы это ни было неприятно константинопольским русофобам (кстати сказать, к концу 40-х годов и сам Михаил Пселл, и его высокопоставленные единомышленники при византийском дворе лишатся своих постов и попадут в опалу).

Мир, по обычаям того времени, должен был быть подкреплён династическим браком. Но ни у Зои, ни у Феодоры детей, как известно, не было вообще, как не могло их быть и у императора Константина Мономаха, который и находился-то на престоле всего лишь несколько лет. Правда, у Мономаха была совсем ещё молоденькая дочь, рождённая задолго до его воцарения. Ярослав согласился на эту кандидатуру, в качестве жениха предложив своего 16-летнего сына Всеволода (который, как мы помним, родился в год несчастливого отъезда Олафа Святого из Новгорода).

Нет никакой определённости насчёт того, как звали невесту — не то Мария, не то Анастасия… в общем, Мономахиня, и всё тут — и кто была её мать: матерью Мономахини могла быть как вторая жена Константина, умершая ещё до его ссылки на остров Лесбос, так и Мария Склирена, его гражданская жена, — та самая «севаста», которая делила с императрицей Зоей царские покои.

Брак Всеволода и Мономахини состоялся в 1046 году, но ввиду молодости супругов детей у них довольно долгое время не было. И только лишь в записи за 1053 год «Повесть временных лет» кратко сообщает:

У Всеволода родился сын от дочери царской, гречанки, и нарек имя ему Владимир.

Маленькому Владимиру, стало быть, не исполнилось ещё и годика, когда умер его киевский дедушка Ярослав. Ему не исполнилось ещё и двух лет, когда скончался другой его дедушка — Константин Мономах.

Шапка Мономаха

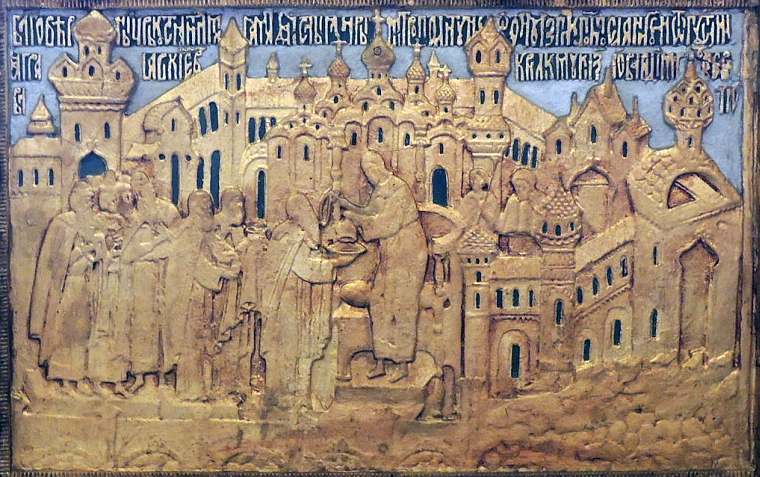

Дедушка Константин… Два годика… Пятьсот лет назад «Сказание о князьях Владимирских», памятник русской литературы начала XVI века, сообщило читателям некоторые подробности:

В то время правил в Царьграде благочестивый царь Константин Мономах… И принял он мудрое царское решение — отправил послов к великому князю Владимиру Всеволодовичу…

С шеи своей снял он животворящий крест, сделанный из животворящего древа, на котором был распят сам владыка Христос. С головы же своей снял он венец царский и положил его на блюдо золотое. Повелел он принести сердоликовую чашу, из которой Август, царь римский, пил вино, и ожерелье, которое он на плечах своих носил, и цепь, скованную из аравийского золота, и много других даров царских <…> и послал их к великому князю Владимиру Всеволодовичу…

Так называемое «царское место», сооружённое Иваном Грозным в Успенском соборе Кремля, украшено барельефами, на одном из которых представлена эта трогательная сцена: император Константин Мономах, сняв с себя всё что можно, отправляет атрибуты царской власти внуку своему Владимиру. По идее, всё это происходит примерно в 1115 году: внуку Владимиру в том году исполнилось 62, а дедушки с барельефа не было к тому времени в живых уже лет 60.

Константин Мономах собирает дары для внука Владимира. Барельеф Мономахова трона в Успенском соборе Кремля

И тем не менее, всей арифметике вопреки, дедушка и внук прекрасно ладили друг с другом… Никаких сомнений на сей счёт авторы «Сказания о князьях Владимирских» не ведают:

И с тех пор великий князь Владимир Всеволодович стал именоваться Мономахом, царём великой Руси. И пребывал после того во всё время с царём Константином в мире и любви. С тех пор и доныне тем венцом царским, который прислал греческий царь Константин Мономах, венчаются великие князья владимирские, когда ставятся на великое княжение русское…

Конечно же, вовсе не «с тех пор» великий князь Владимир Всеволодович стал именоваться Мономахом: он ведь действительно был внуком Константина (и, скорее всего, единственным его внуком). Он получил это имя от своей матери и именовался Мономахом по факту рождения. Только какое всё это имело значение в XVI веке — был Владимир или не был внуком какого-то полузабытого, метеором промелькнувшего императора ушедшей в небытие империи, который и стал-то им в результате сомнительных интриг, и ничем особенным себя на престоле не проявил.

Шапка Мономаха

Внук или не внук — какие, право, пустяки… В XVI веке гораздо важнее было совсем другое: правитель уходящего в небытие «второго Рима» именно Владимиру, первому настоящему властелину «всея Руси», счёл необходимым передать — словно символическую эстафету — всё самое заветное: христианский крест «из животворящего древа», реликвии от самого первого императора того ещё, первого, Рима и, напоследок, свой собственный царский венец — венец императоров Рима второго, всем нам хорошо теперь известную «шапку Мономаха»… «Два убо Рима падоша, а третий стоитъ, а четвертому не быти». Два Рима пали, третий стоит, а четвёртому не бывать.

Шапка царская золота, сканая. Мономахова, на ней крест золотой гладкий, на нём по концам и в исподи четыре зерна гурмицких, да в ней каменья, в золотых гнёздах: над яблоком, яхонт жёлтый, яхонт лазоревый, лал, промеж ними три зерна гурмыцких; да на ней четыре изумруда, два лала, две коры яхонтовых, в золотых гнёздах, двадцать пять зёрен гурмицких, на золотых спнях; около соболей: подложена атласом червчатым: влагалище деревянное, оклеено бархателью травчатою, закладки и крючки серебряны.

Надо ли упоминать, что та «шапка Мономаха», которая хранится ныне в Оружейной палате Кремля, никакого отношения к обоим Мономахам — ни к деду и ни к внуку — не имеет?.. И всё же это очень старая и очень почитаемая царская регалия, известная по документам ещё с XIV века. Все русские цари, вплоть до Петра Первого, венчались на царство именно ею…

Владимир Мономах, внук не слишком удачливого императора Константина, стоял у истоков русской государственности в её самый первый, ещё домонгольский период. Его имя и в наши дни остаётся одним из символов России…

Атомная подводная лодка (АПЛ) типа «Борей» «Владимир Мономах» в октябре-ноябре нынешнего года проведёт запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава».

До конца 2015 года «Владимир Мономах» будет принят в состав сил постоянной готовности Военно-морского флота.

В настоящее время в состав ВМФ России уже есть две АПЛ проекта 955 «Борей» — «Юрий Долгорукий» (Северный флот) и «Александр Невский» (Тихоокеанский флот). Ещё два крейсера — «Князь Олег» и «Князь Владимир» — строятся на «Севмаше»…

Холодно, должно быть, «Мономаху» на Северном флоте… Атомный подводный крейсер «Владимир Мономах»

2015 год. Да, ровно тысяча лет…

1015 год. В тот год, ровно тысячу лет назад, скончался князь Владимир. Его сын, 37-летний Ярослав, начал в тот год борьбу за отцовский престол. Засидевшаяся в девках Зоя, ровесница Ярослава и племянница его покойной мачехи, металась в царских покоях константинопольского Большого дворца, изо всех сил стараясь сдержать время. Её дядя, император Василий, в тот год в полной мере заслужил своё прозвище «Болгаробойца».

1015 год. В провинциальной Пафлагонии, чьи берега смотрят прямо на древнюю Таврию, чумазый 5-летний мальчуган по имени Михаил не смел даже и мечтать о том, что когда-нибудь его полюбит царская племянница и царская дочь и что сам он станет императором.

1015 год. В тот же год у старшей сестры Михаила родился сын, который с презрительным прозвищем Конопатчик станет императором после него. В тот же год, в далёкой северной стране, у местного деревенского «короля» Сигурда по прозвищу Свинья тоже родился сын, которого назвали Харальд и который спустя годы станет, быть может, палачом Конопатчика. В тот же год 20-летний Олаф, сводный брат Харальда, объявил себя королём Норвегии. Никто ещё не мог тогда знать, что спустя годы к имени Олаф добавят — Святой. И никто до сих пор не знает, была ли верна Ярославу его верная жена Ингигерда…

1015 год. Константину Мономаху, выходцу из семьи потомственных, как теперь сказали бы, юристов, исполнилось 15 лет. Спустя немного времени он потеряет отца, обвинённого в заговоре против императора Василия Болгаробойцы. А спустя 27 лет он и сам станет императором. Перед смертью он ещё успеет узнать, что на Руси у него родился внук, которого назвали Владимиром.

1015 год… Всё было ещё впереди.

Валентин Антонов, сентябрь 2015 года