Василий Второй и Второй Василий

Помнится, в школе, давно уже, сильное впечатление произвела на меня короткая и скупая информация в учебнике о византийском императоре Василии Болгаробойце. Совершенно жуткая история о том, как он расправился с захваченными в плен врагами, чуть ли не десятками тысяч болгар: он их попросту ослепил, лишил глаз, и отправил на родину, дав каждой сотне из них недоослеплённого, то есть одноглазого, поводыря.

Пожалуй, это самое яркое школьное моё впечатление от Византии. Вот Западную Римскую империю, «настоящую» Римскую империю, в школьном учебнике обсуждали подробно и с удовольствием, тогда как обсуждение Восточной Римской империи — Византии — проходило очень бегло, словно бы скороговоркой, навсегда оставляя в школьниках ощущение какого-то исторического нонсенса: где Рим — Рим! — и где тот Константинополь?..

А в самом деле, где?

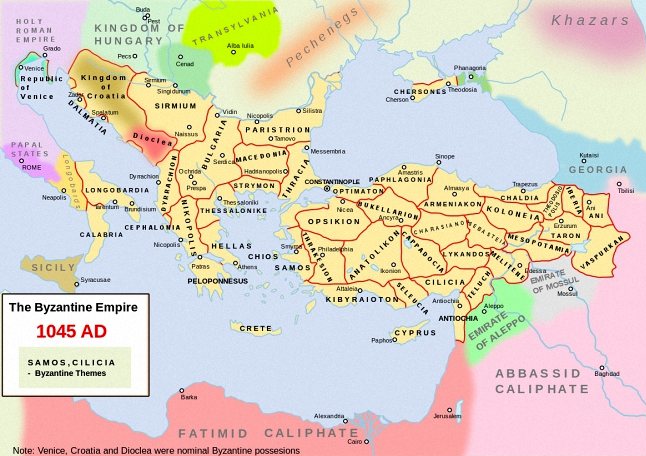

Византийская империя в середине XI века. От южной Италии до Армении. Все балканские страны,

а также Греция, Турция, Сирия, Кипр… И ещё — прибрежный Крым, от Севастополя до Феодосии

Вот таким он был, этот «второй Рим». Империя…

У кошмарного Болгаробойцы был младший брат Константин, номинально деливший с ним императорскую власть, и ещё более младшая сестра по имени Анна. Та самая Анна-«царица», которую её братья-императоры уговорили выйти замуж за святого нашего князя Владимира Красное Солнышко.

Наверное, не столько уговорили, сколько принудили. Надо сказать, что у Красного Солнышка сложилась к тому времени весьма прескверная репутация, о чём откровенно пишет русская «Повесть временных лет»:

…Был же Владимир побеждён похотью, и были у него жёны <…>, а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц…

«Иду, как в полон, лучше бы мне здесь умереть», — расплакалась Анна, отправляясь в крымский Херсонес на первую встречу с мужем — Красным Солнышком. Очевидно, одним из условий её замужества было обращение Владимира в христианскую веру: там же, в Херсонесе Таврическом, примерно в 988 году, будущий святой и принял крещение «по закону греческому».

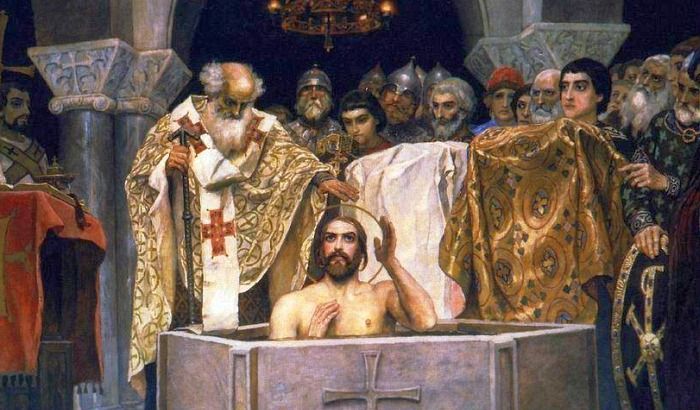

Крещение князя Владимира Красное Солнышко в представлении художника В. М. Васнецова.

Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве

Кстати сказать, именно в честь царственного шурина святой наш Владимир Креститель получил своё христианское имя — Василий. «Царица» Анна вышла за Владимира-Василия лет в 25, примерно столько же, вплоть до её смерти, продлился и их брак. Достоверных сведений об их общих детях история не сохранила…

Но вернёмся в Константинополь. Император Василий Болгаробойца скончался в 1025 году, не оставив после себя потомства. Самодержцем стал его 65-летний брат Константин. Всю жизнь Константин прожил словно бы в тени своего старшего грозного брата — ел-пил-гулял в своё удовольствие, будто бы намереваясь жить вечно. И у него тоже не было наследников, а только лишь наследницы: сёстры Евдокия (старшая), Зоя (средняя) и Феодора.

Представления Константина VIII о правосудии и гуманности совершенно не отличались от соответствующих представлений его покойного брата-болгаробойцы. Вот как характеризует Константина выдающийся византийский писатель и историк того времени Михаил Пселл:

…Человек вспыльчивый, он легко поддавался гневу, верил любым наговорам, особенно если подозревал, что кто-то покушается на царскую власть, и карал за это сурово: злоумышленников он не подвергал опале, не изгонял и не заключал под стражу, а немедленно выжигал им глаза железом. <…>

Кара эта казалась ему самой лёгкой, и он предпочитал её другим, так как она делала подвергшихся наказанию беспомощными существами. Он применял её без разбору к людям большим и малым…

Когда абсолютная власть неожиданно свалилась на его голову, Константину было уже под семьдесят. Три года спустя он почувствовал, что жить не то чтобы вечно, но и хоть сколько-нибудь долго — у него уже вряд ли получится. Начались лихорадочные поиски достойного мужа для одной из трёх сестёр — для Евдокии, Зои или Феодоры. В приданое сей достойный муж получил бы со временем, по задумке Константина, и всё его царство.

Три сестры

Кандидата в мужья и, соответственно, в будущие императоры долго искать не пришлось (да и времени-то особенно не было на слишком долгие поиски). У кандидата, в лице столичного градоначальника Романа Аргира, было масса достоинств и всего лишь один-единственный, но зато какой же крупный, недостаток: он, как пишет Михаил Пселл, «с ранних лет был женат и потому оказался негодным в преемники». Далее Пселл так развивает эту свою мысль:

Родом и достоинством он был самым подходящим человеком, но к жене своей относился отнюдь не по-философски, и из-за этого его женитьба на императорской дочери представлялась всем весьма затруднительной.

«К жене своей относился отнюдь не по-философски» — другими словами, Роман-кандидат решительно не хотел разводиться со своей собственной женой, с которой он много лет прожил в счастливом браке. А ведь речь шла не о какой-то ерунде, а о высших интересах империи. «Относился отнюдь не по-философски» — нет, ну как так можно, в самом деле?..

Помимо прочего, император Константин был игрок. В кости и в шашки. Заядлый игрок. И вот теперь ставкой в его последней игре была — империя. Проиграть эту свою последнюю игру Константин не имел права.

Многолетним супругам доходчиво объяснили, что в случае отказа жениться на принцессе и получить в приданое всё царство сей достойный муж, Роман, немедленно попадёт в жуткую немилость и, по старой доброй традиции, будет ослеплён. Эти доводы показались супругам настолько убедительными, что жена Романа тут же предоставила мужу полную свободу действий и добровольно отправилась в монастырь…

Время, время, время… Его у Константина почти не оставалось. В своей последней игре он шёл напролом: теперь надо было быстро женить Романа на царской дочери. Да, но на которой же из трёх?.. Нужна-то ведь одна?.. Одна, одна, одна…

К счастью, Евдокия, старшая из трёх сестёр, отпала сразу: ещё в детстве тяжёлая болезнь (кажется, оспа) оставила и на ней, и в ней свой неизгладимый отпечаток, и Евдокия давно уже решила посвятить себя исключительно Богу (вот так, в монашестве, она тихо и незаметно уйдёт из жизни всего несколько лет спустя). Оставались двое — средняя сестра Зоя и младшая сестра Феодора. (Роману, думается, было решительно всё равно, которая из них поможет сохранить ему зрение; впрочем, его мнение по этому вопросу едва ли кого тогда интересовало.) Оставались двое — Зоя и Феодора. Впору было бросать жребий…

Бросать жребий не понадобилось: Феодора сама сняла свою кандидатуру. То ли 60-летний градоначальник Роман внушал ей такое уж непреодолимое отвращение, то ли вообще все мужчины (до конца жизни она ведь так и не вышла замуж), то ли Феодора последовала мудрым советам доброжелателей — сказать трудно, но факт остаётся фактом: становиться женой Романа младшая из царских дочерей решительно отказалась.

Ну что ж, отказалась так отказалась — никто, как говорится, её не неволил, да и сердцу ведь не прикажешь…

Последняя игра императора Константина завершилась полным триумфом: все препятствия на пути к браку чудесным образом самоустранились, ибо Зоя, прекраснейшая из сестёр, была согласна на всё. Слово Михаилу Пселлу:

Роман прибыл во дворец, чтобы породниться с царём, и как только увидел прекраснейшую из дочерей Константина, так сразу и вступил с ней в царское супружество.

Тремя днями позже император Константин с лёгким сердцем скончался. Зоя и Роман обрели, наконец, своё семейное счастье, благодаря чему бразды правления империей взял в свои руки «достойнейший из мужей».

Достойный муж

Муж не только достойный, но для Зои ещё и первый («муж» здесь не в смысле мужчина вообще, а в смысле именно муж). Да, но ведь ей уже пятьдесят?.. Ну, так получилось. Ведь не специально же…

Её отец, игрок и бонвиван Константин, последнюю свою партию выиграл вчистую. Едва успев выдать среднюю дочь замуж, он тут же и скончался: всего через три дня после бракосочетания его с таким трудом обретённый зять Роман стал новым византийским самодержцем.

Учитывая уникальную ситуацию с полным отсутствием у Македонской династии наследников-мужчин, трудно удивляться тому, что император Роман первым делом обратил все свои силы и средства на создание своих собственных наследников. Ему, правда, уже 60, его багрянородной супруге 50, но попытка ведь не пытка?..

…Он, пренебрегая главным условием, без которого невозможно зачатие, обратился за помощью к тем, кто хвастал, будто они умеют одолевать и вновь возбуждать природу, и велел умащать и притирать своё тело, предписав то же самое и жене.

А она старалась и того больше, совершала множество магических обрядов, подвешивала к телу какие-то камешки, прикрепляла амулеты, обвязывалась верёвками и носила всякую чепуху на теле…

Дошедшее до нас изображение царицы Зои.

Софийский собор (фрагмент мозаики)

(Говоря в скобках: современники отмечают, что едва ли не единственной, самой настоящей страстью царицы Зои Константиновны было «изменять природу ароматических веществ, приготовлять благовонные мази, изобретать и составлять одни смеси, переделывать другие» — другими словами, проделывать самые настоящие химические эксперименты, и всё это ради одного: чтобы самой ей выглядеть свежо и молодо; она многого достигла в этом направлении: по словам того же Пселла, она даже и гораздо позже, чем в свои 50 лет, «сохранила лицо без единой морщинки и цвела юной красотой»; впрочем, как намекает Пселл, другие её успехи в борьбе с беспощадным временем были куда скромнее.)

Ни все те мудрые советчики Романа, ни уникальные мази искусницы Зои, ни всякая чепуха на теле того и другого — ничто не помогало супругам зачать наследника. Стало очевидно, что династия, к которой принадлежали и Василий Болгаробойца, и византийская жена Красного Солнышка, продолжения иметь не будет. (Впрочем, свою сестру Феодору, моложе её на 6 лет, Зоя в монастырь всё же отправила. Так, на всякий случай…)

Потерпев неудачу в своих первоначальных планах, Роман посчитал себя свободным от всех супружеских долгов:

…Роман пренебрегал царицей, от соитий с нею воздерживался и питал отвращение ко всякому общению с Зоей.

А она возненавидела Романа из-за оскорбления, нанесённого в её лице царскому роду, и особенно из-за страсти к соитию, которую — вопреки возрасту — поддерживала в ней изнеженная жизнь во дворце…

Весь прежний энтузиазм Романа обратился теперь на дела сугубо государственные — и здесь, однако, тоже без особенного успеха. Теперь уже никто не скажет, что творилось в душе Романа, когда он осознал, что вся его предыдущая и в целом вполне ведь успешная жизнь — она вдруг, в одночасье, рухнула именно тогда, когда, казалось, перед ним открылись столь немыслимые высоты, о которых ранее он не мог даже и мечтать. По иронии судьбы, стать императором этого «достойного мужа» буквально ведь принудили — под угрозой ослепления. И теперь он с ужасом осознал, что все понесённые им жертвы были напрасны и что достигнув немыслимых прежде высот, он на самом-то деле вступил на путь, неумолимо ведший его к катастрофе.

И чем дальше продвигался Роман по этому блестящему и гибельному пути, тем всё острее ощущал он своё одиночество и свою какую-то обречённость, надеясь теперь уже, по-видимому, только на небесные силы. В «Хронографии» Михаила Пселла описан знаменательный эпизод, когда после очередной военной неудачи Роману принесли икону Богоматери.

Увидев сладостный лик — царь всегда ревностно почитал эту святыню — он точас воспрянул духом, обнял, не сказать как горячо прижал её к сердцу, оросил слезами, доверительно заговорил с нею, напомнил о благодеяниях и поборничестве, когда она не раз вызволяла и спасала Ромейскую державу в опасности.

Предав одну свою жену и не обретя другую, Роман уповал теперь лишь на Богоматерь — она-де не предаст и в беде не оставит.

А что же Зоя? Думается, всё происходившее стало трагедией и для неё тоже — ведь не зря же она в своё время обвешивала своё тело «всякой чепухой», истово надеясь забеременеть. Ведь и её надежды тоже вдруг рухнули, и ей, разменявшей уже шестой десяток, к этой неожиданно новой для неё жизни — всё вроде бы по-прежнему, только вот прежней надежды уже нет и не будет — к этой новой жизни ей надо было как-то приспосабливаться…

Приспособилась Зоя довольно быстро. Однажды императорской чете представили — и надо сказать, не без умысла представили — некоего очень молодого человека по имени Михаил, брата одного из царедворцев. На аудиенцию братья явились вместе.

Когда оба они вошли, император взглянул на юношу, задал несколько коротких вопросов и велел выйти, но остаться во дворце. Что же до его супруги, то пламя, столь же яркое, как и красота юноши, ослепило её глаза, и покорённая царица сразу же впитала в себя от этого сокровенного соития семя любви к нему.

Красивому юноше по имени Михаил было тогда около двадцати, и он оказался, к тому же, на редкость стеснительным и непонятливым, что при разнице в 32 года между ним и Зоей, видимо, лишь добавляло ему шарма в её глазах. Спустя некоторое время стеснительный юноша, наконец, сообразил, в чём истинная причина небывалого благоволения к нему царицы, и стал постепенно преодолевать свою робость. Зоя же была неудержима, и очень скоро дела зашли далеко.

…Начав с поцелуев, они дошли до сожительства, и многие заставали их покоящимися на одном ложе. Он при этом смущался, краснел и пугался, а она даже не считала нужным сдерживаться, на глазах у всех обнимала и целовала юношу и хвасталась, что не раз уже вкушала с ним наслаждения.

Короче говоря, Зоя Константиновна вела себя совершенно бесстыдно, нимало не заботясь о возможной реакции императора Романа. Реакция же его оказалась совершенно неожиданной: он, единственный во дворце, не желал иметь никакого представления об амурных приключениях своей супруги. Сперва, вероятно, он наотрез отказывался поверить в то, что царица вообще способна связаться пусть хоть и со смазливым и сексуальным, но ведь к тому же, извините, ещё и припадочным молодым человеком (ну да, у стеснительного красавчика Михаила был всего лишь один недостаток, но зато довольно существенный: грубо говоря, он был эпилептиком).

Когда же обманывать самого себя стало долее невозможно, Роман принял всё происходящее как должное и продолжал играть роль слепого, рассуждая, видимо, следующим образом (Пселл слышал эту версию от непосредственного свидетеля и участника тех событий).

…Роман сам как бы хотел верить в то, что царица не состоит в любовной связи с Михаилом, но в то же время, зная, что она весьма любвеобильна и переполнена страстью, и не желая, чтобы эта страсть излилась сразу на многих людей, не возражал против её связи с одним любовником, делал вид, будто ничего не замечает, и потворствовал царицыной страсти.

Загнанный в угол, «достойный муж» даже и не помышлял противостоять судьбе. Собственно говоря, его жизнь уже закончилась, и гораздо раньше — когда его жена, спасая его от слепоты, добровольно остригла свои волосы и отправилась в монастырь. Его жизнь закончилась гораздо раньше, и вот теперь Роману оставалось лишь достойно доиграть свою роль слепого мужа. Предотвращённая когда-то трагедия обещала теперь обернуться почти что фарсом.

Но получилось так, что этот самый «почти что фарс», лишь немного не дотянув до фарса настоящего, обернулся для Романа настоящей трагедией… Свидетельствует Михаил Пселл:

…Тяжёлая и необычная болезнь постигла самодержца. Всё тело его вдруг подверглось гниению и порче, аппетит исчез, сон быстро отлетел, и всё дурное на него наваливалось… Улыбка покинула его вместе с обаянием души и приятностью нрава, он никому не верил и сам не внушал доверия, подозревал и вызывал подозрение. <…>

Я (в то время мне не было и шестнадцати) нередко видел его в таком виде во время процессий — царь мало чем отличался от мёртвого: всё лицо его было распухшим, цветом не лучше, чем у пролежавшего три дня покойника, он часто дышал и останавливался, не пройдя и нескольких шагов, волосы свисали с его головы, как у трупа, редкая прядь с головы в беспорядке спускалась на лоб, колеблясь, видимо, от его дыхания…

Причина, по которой всё тело Романа вдруг «подверглось гниению и порче», для всех во дворце секретом не была: все знали, что царица Зоя со своим молодым любовником регулярно подмешивали Роману в пищу некие снадобья и зелья. (Скорее всего, никаких иллюзий на сей счёт не ведал и сам император. Но он не противился судьбе, нет — свою чашу, пусть даже и с ядом, он должен был испить сам и до конца.)

Меж тем начался уже 1034 год. Пять лет назад император Константин слабеющей своей рукой соединил руки Романа и Зои. Блестящий и гибельный тот путь длиною в пять лет, полный призрачных надежд и реальных разочарований, подошёл, наконец, к своему финишу…

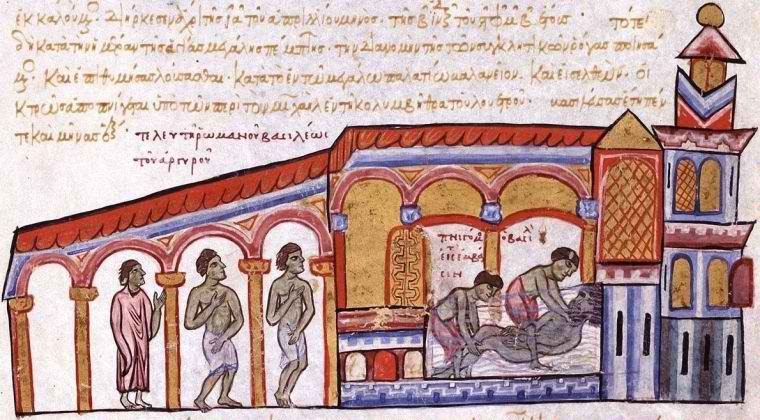

Перед праздником Пасхи Роман, почувствовав прилив сил, решил посетить одну из дворцовых бань, чтобы встретить светлый праздник совсем чистым. Сперва он вымыл голову, а затем вошёл в бассейн и с удовольствием погрузился в воду. Там, в бассейне, его и настигли чьи-то руки. Руки сдавили ему шею и немного подержали его голову под водой…

Апрель 1034 года. Самое последнее купание императора Романа (фрагмент средневековой рукописи)

Нет, сразу он не утонул — после всего этого он ещё смог всплыть и позвать на помощь. Кто-то помог ему выбраться из бассейна.

…На поднявшийся тут крик сбежались люди, среди них императрица без свиты, с выражением глубокой печали на лице. Едва взглянув на мужа, она тотчас ушла, удостоверившись по его виду в близкой кончине. А он, глубоко и горестно вздохнув, посмотрел по сторонам и, не в силах вымолвить ни слова, видом своим и движением головы постарался выразить волю души.

Но никто ничего не мог понять, и он, закрыв глаза, задышал всё чаще. Затем рот его неожиданно широко раскрылся, и оттуда вылилась тёмная, вязкая жидкость, после этого он ещё раз или два вздохнул и расстался с жизнью.

Императрица Зоя при кончине своего первого мужа не присутствовала. «Первого» — потому что практически в день убийства Романа вторым её мужем, а по совместительству и новым самодержцем византийским Михаилом IV, официально стал её молодой, красивый и обаятельно стеснительный любовник.

Покойному императору Роману, давно покинутому всеми, его убийцы устроили похороны по первому разряду. Присутствовавший на тех похоронах Пселл, едва узнав Романа, да и то лишь по знакам царского достоинства, меланхолично заметил: «Какую он вёл жизнь, такого заслужил и погребения, и от своих трудов и трат на монастырь воспользовался только тем, что его похоронили в укромном уголке храма»…

Валентин Антонов, август 2015 года