(Перейти к предыдущей части статьи)

Революция достоинства

Удалив под надуманными предлогами багрянородную Зою, Михаил-племянник, говоря попросту, зарвался. Его влиятельным врагам (а таких у тиранов всегда ведь хватает) спать в ту ночь, должно быть, не пришлось: времени у них было в обрез, а подготовить всё надо было непременно к обнародованию официальных итогов… простите — царского указа о низложении Зои. Так что в ту бессонную ночь, должно быть, и гонцы сновали туда-сюда, и золото звенело, и вещи паковались, и роли расписывались. Ведь всякая революция достоинства лишь тогда чего-нибудь стоит, когда она хорошо подготовлена…

К счастью, всё получилось как нельзя лучше. Когда на следующий день утром столичный градоначальник зачитал на площади ожидаемый царский указ, среди общего молчания раздался вдруг из толпы чей-то клич: «Не хотим царём Конопатчика, а хотим матушку нашу Зою!». Толпа немного подумала — и взорвалась криками: «Долой! Намнём бока Конопатчику!». Несчастному градоначальнику (понятно, ставленнику императора) еле-еле удалось тогда спастись бегством…

Что ж, бессонная ночь давала свои плоды. Весь город вспомнил вдруг о своём достоинстве и сразу пришёл в движение. Женщины и дети высыпали на улицы. Пселл пишет:

Я сам видел, как многие из тех, кто до того никогда не покидал женских покоев, бежали по улицам, кричали, били себя в грудь и горестно оплакивали страдания царицы…

Когда не осталось уже слёз для оплакивания страданий матушки Зои, народ вспомнил о том неслыханном богатстве, которое преступным путём присвоили себе насквозь коррумпированные царские родственники. Единодушно было решено вернуть себе всё «нажитое на слезах и страданиях бедняков».

Немедля приступив к делу, толпа разом бросилась на приступ, и дома <родственников царя> рухнули… Разрушили же большинство зданий не руки цветущих и зрелых мужчин, а девицы и всякая детвора обоего пола, утварь же получал тот, кто первый схватит…

Возникает законный вопрос: а что же делали те «цветущие и зрелые мужчины», пока девицы и детвора экспроприировали экспроприаторов?. Неужто отсиживались по углам?..

Мужчины не отсиживались. Одни — «простой народ», по выражению Пселла — носились «беспорядочной толпой с большими камнями за пазухой или в руках» и, ясное дело, помогали своим женщинам в их стремлении к социальной справедливости. Другие же — народ, очевидно, не такой уж и «простой» — вооружались и, как говорится, строились в боевые колонны:

Вооружены были все. Одни сжимали в руках секиры, другие потрясали тяжёлыми железными топорами, третьи несли луки и копья. <…> Народ построился по отрядам и составил значительное войско.

Очевидно, что тот самый «непростой народ», по Пселлу, состоял из вполне обученных, профессиональных воинов (среди которых наверняка были и иностранные наёмники: секиры ведь были отличительным оружием «скифов», а тяжёлыми железными топорами, как известно, превосходно владели «варяги» — между прочим, и то и другое было ведь очень недешёвым и сложным в обращении оружием, «простому народу» совершенно недоступным).

…Весь народ взбунтовался против царя и, как по мановению чьей-то руки, объединился в одном желании. Всё происходящее казалось тогда многим чем-то неожиданным и невероятным, но благодаря виденному и слышанному мною ранее я понял, что искра разгорелась костром…

«Как по мановению чьей-то руки»… Да уж. Бессонная ночь явно не прошла даром…

Короче говоря, как и во всякой подобной революции, — слава Богу, у нас ведь и у самих есть какой-никакой опыт — пока «простой народ», вдруг и сразу почувствовавший своё достоинство, активно занимался какими-то своими делами и попутно создавал бурный революционный фон, народ «непростой» решал параллельно свои собственные, специфические задачи.

В качестве штаб-квартиры руководители революции избрали Софийский собор. Кто они были, эти люди? Трудно сказать наверняка, но один из них нам известен совершенно точно — это константинопольский патриарх Алексий, незадолго перед тем смещённый императором и отправленный им было в монастырь. Опальный патриарх вернулся в столицу в середине дня и сразу же, немедленно, потребовал низложения императора. Во весь рост перед руководителями встал вопрос: а как это сделать? В смысле — сделать более или менее легально?

Все уже привыкли к тому, что вся легальность в этой стране исходила от Зои: благодаря ей власть получали уже три императора подряд. Но вот незадача: хотя царский дворец был осаждён и весь город фактически уже контролировали революционеры, однако сама Зоя была для них, к сожалению, недосягаема — уж об этом-то царь-узурпатор позаботился прежде всего.

По приказу сестры Феодору постригли

в монахини. С тех пор прошло 12 лет

И тут кто-то — быть может, сам патриарх Алексий: на своём посту он помнил даже не трёх, а пять императоров подряд, начиная с Болгаробойцы — и тут кто-то стукнул себя по лбу: да ведь у Зои же есть родная сестра Феодора, пусть и младшая, но ведь не менее же багрянородная!

Когда-то, давным-давно, ещё в начале царствования Романа, первого мужа, коварная Зоя отправила сестру в монастырь, где ту быстренько постригли в монахини (этот печальный для Феодоры эпизод её жизни показан на миниатюре справа). И если «достойный муж» Роман ещё и относился к Феодоре с тем уважением, которого она по происхождению своему заслуживала, то «стыдливый муж» Михаил уже с трудом представлял себе, кто такая Феодора, а теперешний император-конопатчик так и вообще не имел о ней никакого понятия, что для руководителей революции достоинства оборачивалось самой настоящей удачей.

Руководители, как мы знаем, времени даром не теряли. Они распорядились немедленно найти Феодору и любой ценой доставить её в Софийский собор — штаб-квартиру революции. Дело поручили хорошо вооружённому отряду.

Когда Феодора уяснила, чего всё-таки хотят от неё все эти очень шумные люди «во главе с полководцем», она им решительно отказала и даже попыталась было укрыться от них в божьем храме. Блестящий план руководителей революции рушился буквально на глазах. И тогда вооружённые люди, на руках у которых был ведь совершенно определённый и строгий приказ, «обнажили кинжалы» и силой выволокли багрянородную Феодору из церкви. Как говорится, картина маслом: после этого Феодору «облачили в царские одеяния, усадили на коня и, окружив со всех сторон, доставили в великий храм Божьей мудрости» — другими словами, в Софийский собор.

Уже на следующий день патриарх Алексий венчал Феодору на царство. Теперь у революции было своё легальное знамя, и оставалось только уладить вопрос с бывшим императором…

Император же, осаждённый в своём дворце, никак не хотел становиться бывшим и продолжал сопротивляться изо всех сил. Не хотел сдаваться и его дядя-новелиссим: когда в городе начались погромы, он со своими людьми сумел прорваться к царскому дворцу, и теперь они были там вместе — племянник и дядя. А в рукаве у них ещё оставался последний козырной туз, вернее, козырная дама. И вот примерно тогда же, когда одни вооружённые люди доставили в Софийский собор Феодору, другие вооружённые люди доставили в царский дворец её сестру Зою.

Наскоро переговорив с нею и взяв с неё обещание сохранять благожелательный нейтралитет, император вывел Зою — в чём была — на высокий балкон и продемонстрировал её собравшейся внизу толпе: вот-де она, ваша «матушка Зоя» — жива и здорова, чего и вам желает…

Надеясь подобным образом утихомирить разбушевавшийся не на шутку «простой народ», император проявил полное непонимание того, что происходило вокруг. Не для того Софийский собор затевал всю эту революцию, чтобы вот так просто, одним махом, вернуть ситуацию на исходные позиции. И пути назад ни для кого из них уже не было.

Бои за царский дворец после этого только усилились. Ряды защитников дворца таяли, и вскоре тем, кто был внутри, стало очевидно, что дворец им не удержать. И ведь не удержали: считанные часы спустя царский дворец был взят (и, как водится в таких случаях, разграблен). А племяннику-императору и его дяде-новелиссиму удалось выбраться и морем переправиться в близлежащий монастырь, в котором они надеялись теперь уже просто найти защиту…

Современные развалины того самого монастыря, где нашли укрытие свергнутый революцией император и его дядя

Итак, император оставил свой высокий пост и бежал. Революция одержала полную победу:

Об этом стало известно в городе, и сразу облегчённо вздохнули все, чьи души до того были полны страха и робости. Одни стали приносить благодарение Богу за избавление, другие славить царицу, а простой и рыночный народ принялся водить хороводы и распевать о событиях, на ходу сочиняя песни…

Быть может, дальнейшая участь свергнутого императора была бы не столь печальной, укройся он не где-то в монастыре, под Божьим покровительством, — всего-то час пешего хода от дворца, а, скажем, где-нибудь на Руси, под покровительством правившего там Ярослава Мудрого.

Но тысячу лет назад самолётов ещё не было, и участь незадачливого царя была предрешена…

Без труда преодолев расстояние в час пешего хода, огромная толпа окружила монастырский храм, в алтаре которого, крепко ухватившись руками за священный престол, стояли племянник и его дядя, ещё недавно всесильные, а теперь подавленные и жалкие.

«Простой народ» кипел от ярости и жаждал крови, но дирижёры этого оркестра находились всё-таки в Софийском соборе. Ближе к вечеру, с отрядом воинов, к храму прибыл новый градоначальник, назначенный уже от имени Феодоры. И вновь предоставим слово Михаилу Пселлу, который находился там и был свидетелем всего происходившего:

Приблизившись к алтарю, где они <племянник и дядя> укрывались, этот человек решительным тоном приказал им выйти. <…> Они отказались покинуть алтарь и ещё крепче ухватились за колонки, на которых покоится священный престол. <…>

Не убедив их словами, он прибегнул к силе. По его приказу из толпы протянулись руки, и пошло твориться беззаконие. Будто дикие звери, погнали они их из святилища, а царь и новелиссим, испуская горестные вопли, устремляли свои взоры к святому сонму, умоляя не обмануть их надежд и не позволить безжалостно изгнать из алтаря тех, кто ищет защиты у Бога. <…> Но ничто уже не могло помочь несчастным — обстоятельства были против них…

«Обстоятельства», на которые намекает здесь Пселл, были очень простые. В Софийском соборе помнили, с какой ненавистью, по крайней мере раньше, относилась Зоя к своей сестре, и не хотели давать ей ни единого шанса оттеснить их ставленницу Феодору, сохранив у власти, пусть и номинально, прежнего царя. Мнения руководителей разделились. Одни жаждали для Конопатчика смерти, другим же это казалось мерой слишком жестокой. Верх взяла точка зрения гуманистов. Было решено оставить царю жизнь, но — по старой доброй традиции — лишить его глаз. Дядя же новелиссим, хочешь не хочешь, должен был разделить судьбу племянника…

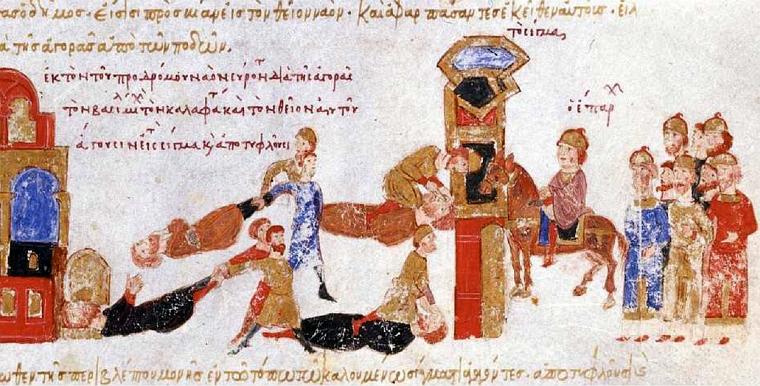

Принятое от имени Феодоры решение было немедленно исполнено (фрагмент миниатюры из средневековой рукописи)

Когда посланные Софийским собором палачи сообщили им о приговоре и «принялись точить железо», дядя быстро взял себя в руки и мужественно, первым, перенёс свою экзекуцию.

Царь же, по чужим страданиям наперёд представляя свои собственные, переполнился его болью, размахивал руками, бил себя по лицу и жалобно мычал. <…> Палач, видя, как тот боится и как без конца взывает к состраданию, связал его потуже и схватил покрепче, чтобы не разворотить ему лицо во время наказания…

Вдоволь насладившись процессом ослепления ненавистных тиранов, толпа потеряла к ним всякий интерес и быстро разошлась по домам. На этом наиболее зрелищная часть революции достоинства завершилась. Всё дальнейшее уже не требовало участия «простого народа».

Царствование потерявшего глаза императора продолжалось всего лишь четыре месяца. А ещё четыре месяца спустя бывший император, в возрасте 27 лет, скончался.

Кастинг на букву «К»

А «всё дальнейшее», не требовавшее участия «простого народа», сводилось вот к чему. Революция, и это понятно, разворошила привычный, складывавшийся десятилетиями уклад жизни византийского истеблишмента и, выведя за скобки явных сторонников свергнутого императора, поделила остальных на два лагеря — на более умеренных и более радикальных. Первые группировались вокруг Зои, партия же вторых сложилась уже в ходе восстания и своим символом — как это получилось, мы видели — избрала Феодору.

Выйдя из одного кризиса, революция породила другой, и открытая неприязнь сестёр друг к другу лишь отражала скрытую неприязнь двух партий и вполне могла привести к столкновению между ними. Чтобы зафиксировать новые, послереволюционные реалии и вернуться к понятной для всех системе сдержек и противовесов, ни одна из сестёр — точнее говоря, ни одна из партий — не должна была одержать верх над другой. Требовалась некая третья, нейтральная сила, некая компромиссная фигура, которая в качестве самодержца могла бы удовлетворить всех.

Такого самодержца решено было «ввести в должность» привычным путём: в качестве мужа одной из сестёр (одной — это чисто технически; при дворе, должно быть, сокрушались насчёт того, что тот муж не мог стать мужем сразу обеих). Поскольку 58-летняя Феодора в очередной раз и наотрез отказалась выходить замуж, то, делать нечего, женой «государственной важности мужа» снова должна была стать 64-летняя Зоя. Но чтобы сохранить определённый баланс сил, договорились, что Феодора, наряду с Зоей, и при новом самодержце останется императрицей.

Консультации и поиски кандидата на должность «государственного мужа» начались сразу же и продолжались примерно в течение одного месяца или чуть больше. Всё это время Зоя и Феодора — конечно же, чисто формально — правили совместно: то есть, совместно восседали на царском троне, совместно принимали послов и так далее.

Речи держали большей частью должностные лица <ну кто бы сомневался!.. — В. А.>, но при необходимости и сами царицы спокойным голосом отдавали приказания или отвечали на вопросы, иногда следуя наставлениям сведущих людей, иногда по собственному разумению.

Вообще говоря, особо тянуть с поисками было нельзя: государственная казна могла просто не выдержать послереволюционного наплыва жаждущих награды героев:

…Многие люди неожиданно, как на сцене, вознеслись ввысь, и раздачи <из казны> производились большие, чем когда-либо…

Подбор кандидатур происходил, вероятно, следующим образом: Зоя припоминала тех людей, которые когда-то были ей чем-либо симпатичны, затем кандидатура обсуждалась, всесторонне взвешивалась и либо отвергалась по тем или иным причинам, либо принималась, после чего следовали дальнейшие действия. При этом надо иметь в виду, что, собственно, Зое, в её годы, было уже абсолютно всё равно, кто станет её очередным, третьим по счёту, мужем: как говорится, ничего личного, только бизнес.

Первым Зоя припомнила некоего военачальника Константина, происходившего из знатного армянского рода Далассинов. Припомнила потому, что ещё её отец, подыскивая ей первого мужа, склонялся к этой кандидатуре, но что-то тогда не сложилось, и её мужем, «достойным мужем», стал тогда несчастный Роман…

Константина пригласили «на ковёр», где он неожиданно и совершенно неуместно изложил слишком уж независимую программу своих действий в качестве будущего императора.

…Он <…>, с достоинством рассуждал о царской власти и ничем не хотел поступиться в своих благородных убеждениях. Поэтому многим он показался человеком неприятным, с тяжёлым характером, вызвал к себе недоверие и не оправдал ожиданий.

«Многим показался»… Нет, такой муж нам не нужен!.. Для компромиссной фигуры этот Константин явно был недостаточно слаб…

Следующий претендент, по странному совпадению, также носил имя Константин. Когда-то, будучи чем-то вроде секретаря при её первом муже, этот второй Константин запомнился Зое своими обходительными манерами. Злые языки утверждали даже, что отношения между ними зашли в те годы слишком далеко. Так оно было или нет, но второй муж Зои, покойный Михаил, посчитал его соперником и под благовидным предлогом отослал подальше от столицы…

И этот Константин, как и первый, тоже был приглашён на собеседование. В ходе его быстро выяснилось, что за прошедшие годы он вовсе не утратил навыков обходительного обращения, оказался человеком приятным во всех отношениях и, по общему мнению, удовлетворял всем требованиям, предъявляемым к компромиссной фигуре.

Но тут возникло неожиданное, но очень серьёзное препятствие — оказалось, что у второго Константина уже есть своя собственная законная супруга.

Легко можно себе представить, как при этом известии вытянулись лица уважаемых членов жюри: «Ах, какой пассаж!.. Какой реприманд неожиданный!.. Вот когда зарезал, так зарезал!..» Впрочем, кандидатуру второго Константина решили с конкурса пока что не снимать, а лишь отложить в сторону. Зое же тем временем надлежало снова напрячь память. (Забегая вперёд: окончательно сняла эту кандидатуру супруга второго Константина. Видимо, и она тоже кое-что помнила. Например, помнила судьбу законной жены Романа, да и его собственную печальную судьбу в качестве первого мужа ведь той же самой Зои… Придя, видимо, в отчаяние от своих воспоминаний, законная супруга Константина решила вопрос радикально: второй Константин был ею попросту отравлен. Нет человека — нет проблем.)

Зоя же тем временем вновь напрягла память и припомнила — да-да-да! — ещё одного Константина, уже третьего по счёту. Третий Константин происходил тоже из знатного и тоже из армянского рода Мономахов — между прочим, Мономахи были выходцами из тех же мест, что и Далассины. Почему, спрашивается, Зоя припомнила этого Константина? Ну, почему, почему… Известно почему. В своё время, опять же при Романе, «достойном муже» Зои, этот третий Константин постоянно находился при дворе, поскольку был женат на племяннице императора Романа и пользовался его благосклонностью. А припомнила Зоя его потому, что параллельно он пользовался и её весьма недвусмысленной благосклонностью. Для Романа, как мы помним, амурные похождения его жены Зои не имели особого значения, но вот второй её муж, Михаил, подзуживаемый многоопытным братом Иоанном, на всякий случай отослал Константина куда подальше — на остров Лесбос. В ссылке, никому не нужный, он и прожил все последние годы…

Что же, господа, получается? Человек неплохой фамилии, ни в каких интригах не замеченный, ни к какой из двух партий не примыкающий, в революции не участвовавший, какого-либо управленческого опыта не имеющий, напрочь лишённый каких-либо узурпаторских амбиций, не молодой и не старый — 42-летний, не хромой и не припадочный, явный жизнелюб, краснобай и дамский угодник, двоих жён схоронил и открыто живёт на этом самом Лесбосе с молодой любовницей — идеальный же кандидат получается, господа!.. Никаких больше собеседований и фотопроб — это же именно тот, кто нам нужен!.. Буквально же всех устраивает!..

Синклитики <высший совет знати, сенаторы — В. А.> тоже сочли, что это решение от Бога, и Константин был вызван из ссылки.

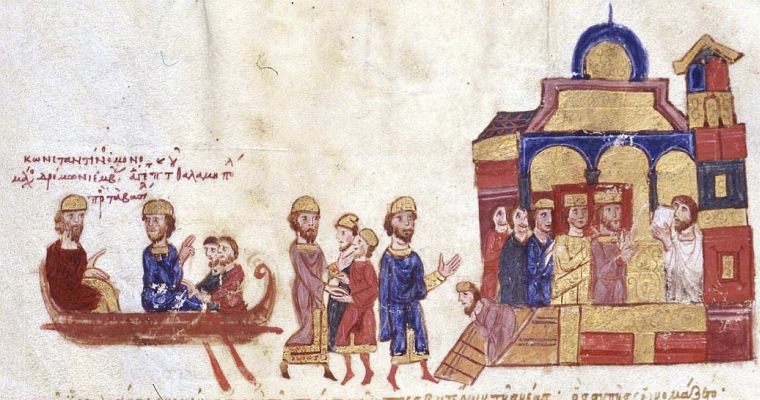

Встречу «государственному жениху» Константину подготовили столь торжественную, словно бы речь шла о каком-то военном триумфе. «Простой народ» ликовал и выкрикивал славословия. Непосредственно перед входом во дворец организаторы мероприятия запланировали эффектную паузу, Константина соответствующим образом переодели, а затем пропустили дальше.

Триумфальное возвращение Константина Мономаха из ссылки: с корабля да прямо на свадьбу

И для 64-летней Зои, и для 42-летнего Константина это был уже третий брак. Императрица Зоя в специальном манифесте объяснила «простому народу», что лично она считает подобный брак делом недостойным, но в интересах мира и спокойствия в государстве — готова пожертвовать собой. Патриарх Алексий, входивший в «партию Феодоры», демонстративно не захотел поступаться принципами и от участия в процессе венчания уклонился. Впрочем, это не помешало ему по окончании церемонии столь же демонстративно обнять молодожёнов, а на следующий день лично возвести Константина Мономаха в царское достоинство.

В июне 1042 года Византия, в добавление к двум императрицам, получила, наконец, своего императора. Негативные последствия «революции достоинства» были окончательно преодолены.

Государственный муж

Выбор Константина Мономаха на роль своеобразного буфера между двумя багрянородными сёстрами оказался чрезвычайно удачным: он прекрасно понимал истинные причины своего внезапного возвышения, не строил никаких иллюзий насчёт своих возможностей и до самого конца с подчёркнутым уважением и ровно относился к обеим царицам. У «простого народа» вполне могло создаться впечатление, что им правит некое триединое существо, явно помазанное свыше, — с длинным именем Константин-Зоя-Феодора. На самом деле не правил никто из них.

Он <Константин — В. А.> передал другим попечение о казне, право суда и заботы о войске, лишь малую толику дел взял на себя, а своим законным жребием счёл жизнь, полную удовольствий и радостей. <…> В значительной мере способствовал такой его неумеренности и безмерно легкомысленный нрав императриц, удовольствия и развлечения которых пришлись Константину по душе. Участие в их забавах он именовал службой…

Реально страной правила многоопытная бюрократия, а роль триединого существа сводилась к тому, чтобы пить-есть-гулять и не особенно путаться под ногами…

Торжественный момент: бессменный легитимизатор Зоя и её третий законный муж Константин Мономах

От внимательного читателя, должно быть, не ускольнула фраза, промелькнувшая во время кастинга среди прочих характеристик Константина-претендента: «Двоих жён схоронил и открыто живёт на этом самом Лесбосе с молодой любовницей». Это что ещё за любовница?.. И куда она потом делась?.. И как на всё на это посмотрит его багрянородная супруга?.. Не угрожает ли это хрупкому согласию в молодой семье венценосцев?..

Истоки этой по-своему трогательной истории, ярко рисующей нравы при дворе «триединого существа», теряются где-то во временах первого мужа Зои. Константин, тогда ещё на десяток лет моложе, был женат вторым браком на представительнице очень известного аристократического рода Склиров, и после её неожиданной смерти довольно быстро нашёл ей замену:

Он склонил к незаконному сожительству племянницу покойной, красивую и вообще-то целомудренную девушку; не знаю, то ли он соблазнил её подарками, то ли обольстил любовными речами, то ли воспользовался какими-то иными средствами.

(Заинтриговал Пселл: о каких «иных средствах» он здесь говорит?..) Целомудренная девушка по имени Мария — Мария Склирена — влюбилась в Константина не на шутку, да и он тоже… не остался равнодушным. Когда император Михаил, второй муж Зои, отправил Константина на остров Лесбос, Мария без колебаний последовала за любимым человеком и, как пишет Пселл, «отдала ему всё, чем владела». Так они и жили там все долгие годы его изгнания — вместе.

Император Константин Мономах.

Софийский собор (фрагмент мозаики)

А потом последовали его оглушительная победа в конкурсе женихов, вызов в столицу, триумфальная встреча на высшем государственном уровне, громкий брак с самой завидной невестой Империи и, наконец, его буквально вознесение на немыслимые карьерные высоты.

Теперь настал черёд уже Константина демонстрировать чудеса преданности. И едва ли не первое, что он сделал, оставшись со своей новой женой наедине, — рассказал Зое о Склирене, яркими красками обрисовал её происхождение и перенесённые ею беды и… попросил жену обойтись с Марией поласковее.

Словно бы в ответ на все чудеса преданности законная супруга Константина явила истинные чудеса великодушия. Зоя написала Марии письмо с предложением прибыть в столицу и с обещанием оказать ей благосклонный приём… Мария, в свою очередь, благосклонно приняла любезное приглашение и в сопровождении почётного эскорта прибыла куда сказали. Не всё сразу: вначале ей предоставили довольно скромное жилище, но оно находилось в таком чудесном месте, что император загорелся желанием — превратить то жилище в царские палаты, для чего немедленно начать там соответствующие строительные работы. Главным прорабом Константин назначил самого себя. При этом он показал себя настоящим трудоголиком и приезжал на стройплощадку по нескольку раз в день, всякий раз накрывая для сопровождающих его лиц роскошный стол во дворе. Сопровождающие лица всё понимали и уже в открытую стали «прокладывать царю дорогу», находя вместе с ним всё новые причины проконтролировать строительство…

Для тех, кто знавал багрянородную Зою в прежние годы и в прежние её браки, случившееся потом выглядело чем-то совершенно невероятным. Присмотревшись к своей супруге поближе и немного поразмыслив, Константин счёл вполне возможным обратиться к ней с новой просьбой: теперь уже официально ввести Марию в царские покои, подкрепив её будущий высокий статус соответствующим «договором о дружбе». И — о, чудо! — в ответ Зоя мило улыбнулась мужу и лишь кивнула головой в знак своего согласия.

Ради неё, Марии, был возрождён полузабытый титул севаста, который в стародавние времена применялся исключительно к царствующим особам. Собственно, к ней и обращались теперь, как к царствующей особе, практически равной по положению самим императрицам.

Они разделили между собой палаты: императору досталась средняя из трёх, царицы поселились в крайней, а внутренние покои заняла севаста, и царица входила в комнату самодержца не иначе, как предварительно убедившись, что он у себя и вдали от возлюбленной.

Да, но что же случилось с той Зоей, которую все мы помним?.. Куда подевалась у неё хотя бы элементарная женская ревность, элементарная гордость?..

Случилось… давно… год назад, когда умер её любимый Михаил. Она ведь не лукавила, когда объяснила «простому народу», что, выходя в третий раз замуж, она приносит себя в жертву — ради мира и спокойствия в государстве. Брак с Константином Мономахом был для неё браком по государственному расчёту — и ничего более в этом браке для неё не было. Теперь это была лишь старая, очень уставшая женщина, потерявшая всё, что любила, и нашедшая всё, в чём уже не нуждалась…

К старости стала Зоя уже нетверда рассудком, но не то чтобы лишилась разума или сошла с ума, а просто потеряла всякое представление о делах… <…> Достигнув семидесяти лет, она сохранила лицо без единой морщинки и цвела юной красотой, однако не могла унять дрожи в руках, и её спина согнулась…

Но ещё прежде чем Зоя достигла семидесяти лет, все они, «триединое существо», потеряли Марию Склирену: она, ещё ведь нестарая годами, занедужила и, несмотря на все усилия лучших врачей, умерла. А ещё через пять лет, в 1050 году, скончалась и Зоя. И всякий раз Константин был безутешен, и обе могилы он «орошал слезами», а после смерти жены Зои так и вообще требовал причислить её к лику святых…

Сам Константин не был святым. После смерти Марии Склирены в его жизни случилась и ещё одна большая любовь; ждали его ещё и войны, и болезни, и победы, и поражения… А в январе 1055 года пришла, наконец, и его пора. После 12 лет совместного царствования Феодора осталась совсем одна. А ещё через полтора года не станет и Феодоры… Как и старшая сестра Зоя, она прожила ровно 72 года. С её смертью окончательно прервалась та императорская династия, которую у нас называют Македонской, а за рубежом иногда — Армянской…

Византийская мозаика

Мозаика в Софийском соборе Константинополя

В южной галерее константинопольской Софии сохранилась мозаика, фрагменты которой уже встречались по ходу рассказа. Константин Мономах и Зоя со святыми дарами, а между ними — Иисус Христос. Мозаика эта непростая, в ней словно бы отразилось и застыло само время. Когда мозаику создавали, была жива Зоя и был жив Михаил, её любимый второй муж. Их-то обоих мастера и запечатлели тогда в разноцветных камешках — Михаила и Зою…

А потом её Михаил умер, не захотев с ней даже проститься. Новый император, Конопатчик, правил недолго, всего 4 месяца, но он успел при этом дать распоряжение уничтожить на мозаике изображение Зои. Распоряжение это было выполнено.

А потом… потом вспыхнула апрельская революция, и не стало Конопатчика. Ради высших государственных интересов Зою выдали замуж в третий раз. Её мозаичное изображение было восстановлено, и заодно вместо головы покойного Михаила, не тронув его фигуры, изобразили разноцветными камешками более актуальную тогда голову — Константина Мономаха, третьего мужа Зои, её «государственного мужа».

С тех пор там оно так и осталось. Навсегда, на веки вечные: Михаил с лицом Константина.

Тогда же, по не совсем понятным причинам, переделка коснулась и головы Христа. По одной из версий, это сама Зоя попросила мастеров сделать так, чтобы взор Спасителя был направлен не на Константина, а на неё…

Валентин Антонов, сентябрь 2015 года