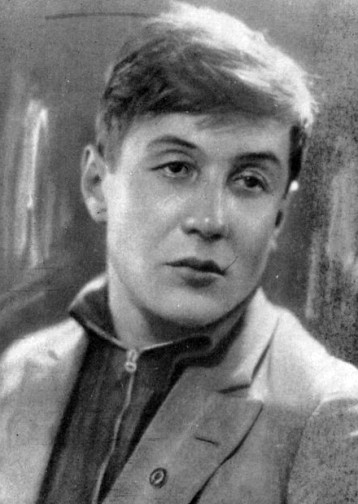

Борис Корнилов принадлежит к старшей ветви так называемых «комсомольских поэтов». Его кумиром в поэзии был Сергей Есенин. В 1925 году губком комсомола направил 18-летнего поэта на учёбу в Ленинград. Тогда же и было опубликовано его первое стихотворение. В начале 1926 года он познакомился с совсем ещё юной, 16-летней, Ольгой Берггольц, и вскоре они поженились. Их брак оказался очень недолгим, но оставил неизгладимый след в душе каждого из них. | Спичка отгорела и погасла, Мы не прикурили от неё. А луна — сияющее масло — Тихо уходила в бытиё. И тогда, протягивая руку, Думая о бедном, о своём, Полюбил я горькую разлуку, Без которой мы не проживём. Будем помнить грохот на вокзале, Беспокойный, тягостный вокзал. Что сказали, что — не досказали, Потому что поезд побежал. Все уедем в пропасть голубую. Скажут будущие: молод… был, Девушку весёлую любую Как реку весеннюю любил. Унесёт она и укачает, И у ней ни ярости, ни зла, А впадая в океан, не чает, Что меня с собою унесла. Вот и всё. Когда вы уезжали, Я подумал, только не сказал, О реке подумал, о вокзале, О земле, похожей на вокзал… |

На съезде советских писателей (1934 год) о Борисе Корнилове говорили, как о надежде советской поэзии. Но именно в это время, после развода с Ольгой Берггольц и её нового замужества, его имя стало всё чаще и чаще упоминаться в связи с пьянками и дебошем.

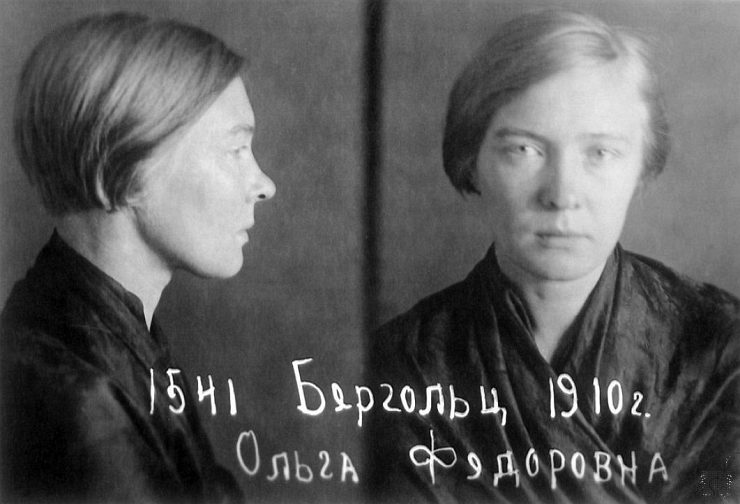

Мы прощаемся, мы наготове, мы разъедемся кто куда. Нет, не вспомнит на добром слове обо мне никто, никогда. Сколько раз посмеётесь, сколько оклевещете, не ценя, за весёлую скороговорку, за упрямство моё меня? Не потрафила — что ж, простите, обращаюсь сразу ко всем. Что ж, попробуйте разлюбите, позабудьте меня совсем. Я исхода не предрекаю, я не жалуюсь, не горжусь… Я ведь знаю, что я — такая, одному в подруги гожусь. Он один меня не осудит, как любой и лучший из вас, на мгновение не забудет, под угрозами не предаст. …И когда зарастут дорожки, где ходила с вами вдвоём, я-то вспомню вас на хорошем, на певучем слове своём. Я-то знаю, кто вы такие, — бережёте сердца свои… Дорогие мои, дорогие, ненадёжные вы мои… |  «Я ведь знаю, что я — такая, одному в подруги гожусь…» Это стихотворение под названием «Приятелям» Ольга Берггольц писала в 1935—36 годах. Именно в 1936 году Бориса Корнилова исключают из Союза советских писателей, а 19 марта 1937 года он был арестован — ему предъявили обвинение в написании и распространении «контрреволюционных произведений». Какие круги ада пришлось ему пройти в ходе предварительного следствия (1937 год!) — неизвестно, но 20 февраля 1938 года состоялось короткое слушание его дела Военной коллегией Верховного суда СССР, Борис Корнилов был приговорён к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. |

Вся страна распевала «Песню о встречном», написанную Шостаковичем на слова Бориса Корнилова, но упоминание его имени оставалось под строжайшим запретом ещё два десятка лет. Он был реабилитирован 5 января 1957 года — «за отсутствием состава преступления». Его могилы не существует.

В том же 1937 году Ольгу Берггольц исключили из партии, но арестовали её лишь в конце 1938 года. Она была беременна, а следствие — пристрастное следствие! — длилось полгода. Там, в заключении, она потеряла ребёнка. Её выпустили в июне 1939-го.

В 1939 и в 1940 годах она написала две строфы, объединённые одним названием: «Борису Корнилову». Стихотворение предваряет эпиграф:

«…И всё не так, и ты теперь иная,

поёшь другое, плачешь о другом…»

Б. Корнилов

1

О да, я иная, совсем уж иная!

Как быстро кончается жизнь…

Я так постарела, что ты не узнаешь.

А может, узнаешь? Скажи!

Не стану прощенья просить я,

ни клятвы —

напрасной — не стану давать.

Но если — я верю — вернёшься обратно,

но если сумеешь узнать, —

давай о взаимных обидах забудем,

побродим, как раньше, вдвоём, —

и плакать, и плакать, и плакать мы будем,

мы знаем с тобою — о чём.

| 2 Перебирая в памяти былое, я вспомню песни первые свои: «Звезда горит над розовой Невою, заставские бормочут соловьи…» …Но годы шли всё горестней и слаще, земля необозримая кругом. Теперь — ты прав, мой первый и пропащий, пою другое, плачу о другом… А юные девчонки и мальчишки, они — о том же: сумерки, Нева… И та же нега в этих песнях дышит, и молодость по-прежнему права. |

Известие о начале войны застало Ольгу Берггольц в Ленинграде.

В. К. Кетлинская, руководившая в 1941 Ленинградским отделением Союза писателей, вспоминала, как в первые дни войны к ней пришла Ольга Берггольц, Оленька, как её все тогда называли, видом — ещё очень юное, чистое, доверчивое существо, с сияющими глазами, «обаятельный сплав женственности и размашистости, острого ума и ребячьей наивности», но теперь — взволнованная, собранная. Спросила, где и чем она может быть полезна. Кетлинская направила Ольгу Берггольц в распоряжение литературно-драматической редакции ленинградского радио. Спустя самое недолгое время тихий голос Ольги Берггольц стал голосом долгожданного друга в застывших и тёмных блокадных ленинградских домах, стал голосом самого Ленинграда. Это превращение показалось едва ли не чудом: из автора мало кому известных детских книжек и стихов, про которые говорилось «это мило, славно, приятно — не больше», Ольга Берггольц в одночасье вдруг стала поэтом, олицетворяющим стойкость Ленинграда»

— из сборника «Вспоминая Ольгу Берггольц», Лениздат, 1979.

Мы предчувствовали полыханье этого трагического дня. Он пришёл. Вот жизнь моя, дыханье. Родина! Возьми их у меня! Я и в этот день не позабыла горьких лет гонения и зла, но в слепящей вспышке поняла: это не со мной — с Тобою было, это Ты мужалась и ждала. Нет, я ничего не позабыла! Но была б мертва, осуждена, — встала бы на зов Твой из могилы, все б мы встали, а не я одна. | Я люблю Тебя любовью новой, горькой, всепрощающей, живой, Родина моя в венце терновом, с тёмной радугой над головой. Он настал, наш час, и что он значит — только нам с Тобою знать дано. Я люблю Тебя — я не могу иначе, я и Ты по-прежнему — одно. Июнь 1941 |

Это была удивительной стойкости женщина. Еще в самом начале блокады от голода умер её второй муж, и тогда она решает остаться вместе с ленинградцами, чтобы поддерживать их, не давая пасть духом:

В бомбоубежище, в подвале, нагие лампочки горят… Быть может, нас сейчас завалит, Кругом о бомбах говорят… …Я никогда с такою силой, как в эту осень, не жила. Я никогда такой красивой, такой влюблённой не была.

Только в конце 1942 года её уговорили ненадолго слетать в Москву. Ольга Берггольц: «Я не доставила москвичам удовольствия видеть, как я жадно ем… Я гордо, не торопясь, съела суп и кашу…». И при первой же возможности — назад, в Ленинград, в блокаду.

Из её «московского» письма:

…Тоскую отчаянно… Свет, тепло, ванна, харчи — всё это отлично, но как объяснить им, что это вовсе не жизнь, это сумма удобств. Существовать, конечно, можно, но жить — нельзя. Здесь только быт, бытиё — там…

Именно Ольга Берггольц была внесена немцами в список лиц, подлежащих после взятия города немедленному уничтожению. Именно Ольга Берггольц без колебаний выступила в 1946 году в защиту Анны Ахматовой и Михаила Зощенко (смотрите у нас заметку «Как „забанили“ Ахматову и Зощенко»). Именно ей принадлежит крылатая фраза «никто не забыт, ничто не забыто».

Ольга Берггольц скончалась в Ленинграде 13 ноября 1975 года, пережив своего «первого и пропащего» мужа на 38 лет.

Валентин Антонов, апрель 2006 года