От редакции:

И снова — воспоминания Кирилла Ковальджи. Рассказанная им история о «венгре поневоле» — словно готовый сюжет романа. Но это не роман, это жизнь. Страны и континенты охвачены военным безумием, переполнены убийствами, бессмысленными разрушениями, взаимной ненавистью. Люди в высоких штабах азартно передвигают по карте и бросают на карту машины и судьбы. И тогда кажется ненависти, что нет на свете ничего важнее её, ничего фундаментальнее. Но спуститесь на этаж пониже — и вы увидите: а ведь живёт любовь, копошится себе озабоченно, и воспринимает она ту вселенскую ненависть, как досадную и глупую помеху, злобной мелкой дворняжкой путающуюся у неё под ногами…

Предлагаемые вниманию читателей фрагменты «Немецкие мальчики» и «Венгр поневоле» можно найти в книге Кирилла Ковальджи «Обратный отсчёт». Найти-то в книге их можно, да только вот сама та книга, изданная в 2003 году небольшим тиражом, стала уже чем-то вроде библиографической редкости. Книга эта и в Москве-то почти не была в открытой продаже, а за её пределами так и вообще не распространялась…

Зося, упоминаемая во фрагменте «Немецкие мальчики», — это хорошо известная нашим читателям Алиция Жуковска. Волею судьбы её имя оказалось связанным не только с именем Кирилла Ковальджи, но и с такими именами, как Илья Сельвинский и Владимир Солоухин — смотрите опубликованный у нас цикл статей под общим названием «Она была полька, и звали её Алисой…»

Фрагмент, который называется «Приключения ненаписанного рассказа», в 1996 году был опубликован Кириллом Ковальджи (под названием «Моря не было») в виде главки его романа «Свеча на сквозняке». На самом деле, это тоже воспоминание, только лишь слегка адаптированное к роману в некоторых второстепенных деталях (например, «обезьянка Микки» на самом деле была кошка, а не обезьянка).

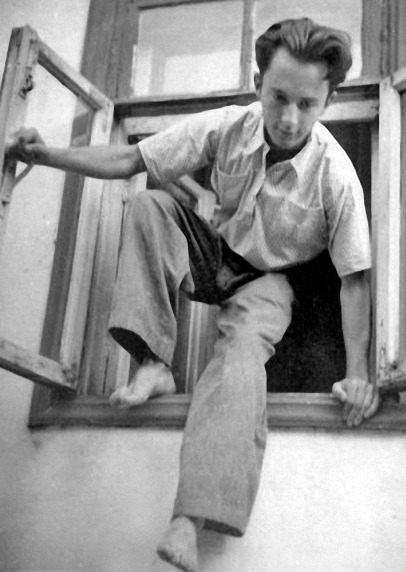

Стихотворение и иллюстрации (Будапешт в феврале 1945 года, а также фотография самого Кирилла Ковальджи из его личного архива — «в окне 1947 года») не являются частью предоставленного автором текста; их подбор и размещение произведены редакцией.

Валентин Антонов, ноябрь 2007 года

Приключения ненаписанного рассказа

Почему рассказ о ней не получился?

… Валентина казалась мне, одиннадцатилетнему, очень взрослой, теперь мне трудно это понять… Я не упускал её из виду, но держался на расстоянии — есть такая форма мальчишеского поклонения. Сохранился листок, где рассказ о ней начинался с описания сверкающего синего моря, хотя я её у моря никогда не видел.

Ну и что? Я же хотел написать рассказ, а не просто воспоминания. И рассказ начинался не с моря вообще, а с воскресного июньского утра, когда Валя прибежала купаться, ещё не зная, что уже произошло то, отчего наступила другая, страшная жизнь…

Красивая девушка входила в море — картина вдруг отдалялась, становилась круглым полем оптического прицела…

Начало так и повисло в воздухе, но я всё возвращался мысленно к лету сорок первого года, осаждённой Одессе, когда мы с мамой приютились беженцами в квадратном дворике, где среди множества соседей жила Валя, комсомолка, дочь циркача, светловолосая, большеглазая, лет восемнадцати. Она была окутана прозрачным облаком какой-то завтрашней радости, а вокруг была смерть, выли сирены, рвались бомбы. Пусть я ни капельки не сомневался, что мы не будем убиты, это просто-напросто исключалось, но всё-таки чувства были обострены до предела.

В редкие часы тишины двор был полон кошек, почти все они принадлежали двум старым девам, живущим во флигеле у ворот, но куда было этим заурядным животным до Валиной обезьянки Микки, маленькой, строптивой и неистово ласковой. Помню, как Валя гладила её, как они разговаривали: Валя — воркующими словами, а Микки — всеми лапками, хвостиком, телом…

В середине осени Одесса была сдана, пришли румыны — мне они были не в диковинку, для Вали же, наверное, это было потрясением основ, полным переворотом.

Отца её я не видел, он ушёл на фронт до нашего появления в Одессе, Валя осталась с матерью, однако отец полновластно присутствовал в их единственной, но просторной комнате: стены были увешаны его афишами, фотоснимками (особенно поразил меня один, крупный, где он смеялся, взвалив себе на плечи молодого медведя). Пепельно-рыжая обезьянка свободно хозяйничала в комнате, стремительно носилась, визжала, прыгала, умудряясь, однако, ничего не опрокинуть, не разбить… Этот мирный уклад был теперь беззащитен и открыт всем ветрам. Я опасался, что и обезьянка, и её владелица попадутся на глаза оккупантам, и это непременно плохо кончится.

Но действительный сюжет оборвался. Что было дальше — я так и не узнал, мы вскоре вернулись домой. Последнее воспоминание связано с Валиным горем. Кто-то с улицы подстрелил Микки, когда она взобралась на каштан во дворе, и обезьянка из последних сил — и сверх всяких сил — доползла до порога и только на руках у безутешной Вали позволила себе умереть…

Прошли годы, я учился в Москве, и однажды поэт Долматовский рассказал примечательную историю: во время войны немецкий солдат влюбился в украинскую девушку, заигрывал с ней, как умел, а она с ненавистью вырывалась из его рук, убегала. Немец не был зверем, но в её глазах был именно таким. Он пережил войну и потом в ГДР с благодарностью вспоминал ту Оксану — с её ненависти началось его прозрение.

Это было как раз то, что надо. Я вдруг увидел Валю с молоденьким румынским офицером и понял, что произошло. Мне ничего не пришлось придумывать, я хорошо помнил Валю, знал и румын, видел их в обыкновенной жизни, в довоенное время. Я легко представил себе офицерика из вполне респектабельной семьи, недавнего гимназиста, он был начитан и удачлив, его любили и дома и в компаниях, потому он и не сомневался, что поразит Валю своей обходительностью, сумеет приручить циркачку-дикарочку из побеждённой Одессы…

Воображение разыгралось, тем более что был тут и личный момент. Я познакомился с девятиклассницей и попытался шутя вскружить ей голову. И напоролся на такой серьёзный, я бы сказал, идейный отпор, что вскоре понял, что без неё жить не могу.

Бывалый студент, я растерялся, стал делать глупости и, понятно, с каждым провалом возвышал её всё больше. Она чётко и бескомпромиссно различала, где свет, где тьма, а я никакой цельностью не отличался… Короче говоря, мне захотелось стать таким, как она, — чистым, возвышенным, ежесекундно готовым на подвиг.

Невольно я передал Вале некоторые черты моей мучительницы, а офицерику — кое-что от себя, из того, что перемешалось во мне, и с замиранием сердца следил за драматическим поединком идей и характеров, двух, если хотите, миров, находил — себе в утешение — какой-то смысл и оправдание в неразделённой любви.

Румынского локотенента (лейтенанта) звали Тудор, он не просто увлёкся, а глубоко и самозабвенно полюбил Валентину, буквально ошалел от её красоты и строгости, но он был оккупант, враг, она отвергала его со всей резкостью, на какую была способна советская девушка, комсомолка конца тридцатых годов. Недоумевающий Тудор старался доказать, что он культурный, интеллигентный европеец, что у него лично нет никаких предубеждений против славян (война, кстати, уже кончается, пора думать о мирных отношениях), но Валя, несмотря на уговоры матери (в Одессе был голод), гневно и брезгливо отказывалась от его подарков и подношений — цветов, колбасы и хлеба. Однажды она так швырнула ему вослед консервы, что они со стуком покатились по двору. Так они весь день и лежали на виду, только ночью кто-то из соседей их подобрал.

Тудор, так сказать, был хозяином положения, на его стороне были все преимущества, вплоть до возможности применить грубую силу, а у Вали — ничего, кроме решительного нежелания признать его человеком. Тудор совсем извёлся. Что же это такое, Господи? Почему, собственно, ему надо брать на себя ответственность за нападение на Россию, испытывать стыд перед этой девушкой, и даже чувство вины? Война ведь — как стихийное бедствие, от отдельных людей не зависит, он же к ней — с открытым сердцем, неужели это непонятно? Но ей было непонятно.

Так победитель был побеждён, разбит наголову, точно он, православный, с золотым крестиком на груди, был безбожник и палач, а она, большевичка, — непогрешимая и святая! Невыносимо. Офицер плакал по ночам, погибал от бессилия, от открывшейся вдруг пустоты и никчемности своей безобидной и безбедной жизни в родном королевстве. Несчастная любовь делала из него человека…

Я был доволен, чувствовал, что тут есть своеобразный поворот, даже представил себе, что может написать об этом доброжелательный критик.

Осталось только завершить рассказ, но сначала на моём лирическом фронте произошли благоприятные перемены, когда оказалось, что романтическое противостояние снимается сразу чем-то простым и естественным, давным-давно известным, но каждый раз открываемым заново. Менялось и время, ставило иные вопросы, предлагало другие сложности. К тому же я с удивлением увидел в первом выпуске «Дня поэзии» стихотворение Долматовского, которое называлось «Оксана» и где была вполне добросовестно изложена та история с немцем, я и забыл, что сюжет-то был не мой, и поэт имел полное право распоряжаться им по своему усмотрению.

Я не отказался от своего замысла, тешил себя надеждой, что напишу лучше, сильнее, но всё-таки стихотворение чем-то мешало, и я отодвинул ненаписанный рассказ куда-то в сторону — до поры до времени.

Лет через пять я оказался проездом в Одессе и успел забежать в тот самый квадратный дворик сорок первого года. Я был потрясён: всё оставалось таким же, как тогда, только посредине двора вместо крытой «щели», куда мы набивались во время бомбёжек, был разбит цветник, огороженный низеньким, словно игрушечным заборчиком. А галереи с верандами были те же, Бог мой, те же кошки заполонили двор, те же соседки судачили на солнышке у верёвки, на которой сушились кальсоны. Одна из них признала меня: «А, — сказала, — помню, помню, вы жили у Погосовых, его осколком в голову стукнуло, так он тогда не умер, он теперь скончался…»

Я спросил про Валю. И совершенно неожиданно (я же свыкся со своим сюжетом и поверил в него) узнал, что она «сошлась с каким-то кавалером-мамалыжником», а когда наши в сорок четвёртом стали приближаться к Одессе, с ним вместе удрала. С тех пор о ней ни слуху ни духу. «Вы думаете — далеко она за ним бежала? А я думаю, что он бежал быстрее. Так ей и надо, паскуде», — без всякой злобы сказала старуха и вопросительно посмотрела на меня. Я молчал. «А какая цаца была…» — покачала она головой.

Так рассказ был приговорён. Действительность жестоко обошлась с моим замыслом. Что-то ныло в душе, болело, и тогда вспомнилась подстреленная Микки, и я увидел Валю в ином, трагическом свете и понял, что она погибла. Сначала погибла нравственно, сломалась — скорей всего из-за матери, которая голодала, болела, но она-то, мать, и погибла первая, попала случайно в облаву, подвернулась кому-то под горячую руку. Валя этот удар восприняла как возмездие. Я увидел презрение и ненависть окружающих, бегство Вали и весь ужас её одиночества: ей, опозоренной, уже никогда не вернуться домой, нет ей там места, нет прощения. И истекающая кровью Микки из последних сил ползла — лишь бы дотянуться до родного порога…

Но не хватало чего-то, рассказ буксовал. Может, потому, что в глубине души я не был уверен: горькая, вполне правдоподобная история, но так ли было на самом деле? Валя будто сопротивлялась отрицательной роли, она вставала перед глазами живая, неповторимая, в белом берете чуть набекрень, с лёгкой светлой прядью на лбу, ясноглазая, всегда готовая так приветливо улыбнуться, словно ты ей самый родной человек. Даже во время бомбёжек, когда всем было страшно, она умудрялась улыбнуться, как бы обещая, что всё обойдётся…

Ещё лет через десять я в составе делегации был в Яссах. Тёплым вечером мы сидели на террасе ресторана, в соседнем зале пели цыганские скрипки, на середину стола дымящимся холмом водрузили мамалыгу со шкварками, по бокалам разлили сухое вино, я прикидывал, что скажу, когда подойдёт очередь произнести тост, и в это время редактор отдела из еженедельника «Конворбирь литераре» наклонился ко мне и сказал, что молодой человек, сидящий напротив, прекрасно переводит русскую литературу и что он меня с ним познакомит. Зовут парня Думитру…

Я посмотрел на него: ладный такой, синеглазый юноша с вьющимися волосами, лет двадцати с хвостиком. Когда он успел стать профессионалом? «Он свободно говорит по-русски, — продолжал редактор, — это у него от матери. Очень любит вашу литературу, в курсе всех новинок, вам будет интересно, но про маму всё-таки не надо спрашивать». — «Почему?» — «Ну, как вам сказать… Давайте сначала выпьем за культурный обмен, за таланты. Замечательно: вы переводите нас, он — вас. Через литературу мы открываем друг друга. Дай Бог всем понимания и чтоб никогда больше не видеть войны… Да… Вы, наверное, догадались: его мама русская. Его будущий отец в той несчастной войне попал в Одессу и там, представьте себе, женился. То есть не там. Он привёз невесту к себе домой, в Яссы. Сколько они пережили — сказать невозможно, но они не хотели расстаться. Сначала её прятали от наших — при Антонеску, потом от ваших, пока всё постепенно не утряслось…» — «Она жива?» — «Жива».

Я почувствовал такое волнение, как на пороге нечаянного открытия, и понял, что не успокоюсь, пока не узнаю — кто она. Когда все поднялись из-за стола, я улучил момент и разговорился с Думитру, благо это было совсем нетрудно, проблемы поэзии и перевода одинаково интересовали нас. Во время беседы я то с одной, то с другой стороны подкатывался к щепетильному вопросу о его маме, но без успеха. Думитру отвечал односложно и возвращался к стихам.

Тогда я рискнул и в нарушение правил хорошего тона чуть ли не напросился на знакомство с ней. Дескать, я пережил осаду Одессы, как и она, и нам есть, что вспомнить… Но лицо Думитру стало серьёзным и огорчённым:

— Мама не любит гостей…

От неожиданности я смутился и замолчал. Неловкость скрасил Думитру, он извинительно улыбнулся и сказал:

— Да, у меня её недавняя фотография. Вот. — И он достал из бумажника снимок.

Я долго на него смотрел. Я не знаю, что я увидел. Была ли эта пожилая женщина когда-то Валей или не была? На меня смотрела женщина с сухим непроницаемым лицом — такие дамы безукоризненно вежливы, они давно и достойно несут свой крест, никого не подпуская близко, словно у них никогда не было молодости и детства.

Выражение привычной самозащиты и самоотречения, броня — и дистанция; то, что было, то закрыто, не ваше дело, меня для вас нет, я — только для сына…

Я вернул ему фотографию и уже не спросил, как зовут его маму.

… Я почему-то вспомнил, что начинал рассказ с описания моря. С моря, которого за всю осаду Одессы ни разу не видел. Даже в голову не приходило. Была война, никакого моря не было.

Немецкие мальчики

… У Зоси, польской студентки, отец был коммунистом, его после войны убили.

Она и десятилетия спустя (наверное, и по сей день) осталась при прежних, скажем так, социалистических убеждениях. Потому я был так поражён, когда однажды (мы сидели вечером в литинститутском садике) она вскользь что-то одобрительное сказала о немецких солдатах. Я переспросил, она уточнила: «но были среди них красивые мальчики…»

Вот так. Фашисты, оккупанты — это одно, мальчики — другое…

Венгр поневоле

Коля Макаренко был талантливый график, человек дружеского тёплого характера. Мы работали с ним в газете «Молодежь Молдавии», приятельствовали, он оформил мою вторую книжку стихов «Лирика», но я о нём толком ничего не знал, пока мы не оказались вместе в туристической группе, выезжающей в Венгрию (было лето 1959 года).

Попал я в эту группу случайно. Я записался на круиз вокруг Европы, подал все документы, но мест для журналистов было мало, и в конце концов вместо меня поехал главный редактор газеты Фёдор Чащин! Я, конечно, очень огорчился и написал трогательное стихотворение:

До свиданья, Париж. Ты мне снился, Ты держал моё сердце в ладонях тридцать ночей…

То есть, целый месяц я ждал решения… В утешение мне предложили Венгрию…

И вот мы пересекли границу в Чопе. Я стоял в коридоре у окна и вдруг увидел, что наш Коля говорит с каким-то венгром — тараторит по-ихнему! Коля потом подошёл ко мне и спросил негромко:

— Хочешь продать часы? Я договорился. А я отдал бритву, буду пользоваться твоей.

Я согласился (нам дали форинтов — кот наплакал!), сунул деньги в карман, и через некоторое время чуть не поплатился. Руководитель нашей группы, подойдя, спросил у меня — который час? Я с готовностью оттянул рукав и… тупо уставился на голую кисть левой руки со следом от ремешка. Кровь ударила в лицо. Я пробормотал:

— Переложил куда-то часы, извините…

Конечно, я был весьма заинтригован Колей. Я ему в Кишиневе рассказывал про свои румынские перипетии, что ж он скрывал, что знает венгерский язык? Откуда?

В Будапеште номера для нас в гостинице были на двоих, и я присоседился к Коле. Так мы оказались вместе и проговорили чуть ли не до утра.

Вот что он мне поведал:

— Жили мы в деревне под Смоленском, когда разразилась война. Мне шёл тринадцатый год. Отец отправился на фронт, мы с мамой остались одни. В начале осени вдруг паника — немцы! Обстрел, бомбёжка, мы с мамой побежали через поле, потом вышли на дорогу, где уже началось столпотворение, и я потерялся. Пометался я, обрёванный, туда-сюда, и решил вернуться домой. Пришёл на третьи сутки, а в доме чужие. Соседи сказали — там фашисты. Я стал следить за врагами. Когда стемнело, начал осторожно заглядывать в окна, странно — обыкновенные люди, едят, шутят, смеются, оружия не видно. Озяб я, набрался смелости, рискнул и постучал в дверь. В конце концов, это был мой дом…

Оказывается, в нашей хате остановились на постой два венгерских офицера и ординарец. Один — начальник голубиной почты (была и такая!) поманил меня в комнату, понял, что я, потеряв родителей, пришёл домой. Мне дали умыться, накормили. Так я стал жить с ними вместе, куда мне было деваться? Начальник голубиной почты, господин Дьёрдь привязался ко мне (у него была бездетная семья), я как-то показал ему мои рисунки, он пришёл в восторг и сказал, что мне непременно надо учиться (мы уже понемножку объяснялись — русскими и венгерскими словами, мимикой и жестами). Он написал письмо своей жене, и вскорости отправил меня в Будапешт. Я упирался, плакал, говорил, что дождусь родителей, а он утешал — ничего, перезимуешь и вернёшься. Но вернуться не пришлось. Господин Дьердь через полгода был уволен в запас после контузии, вернулся насовсем в Будапешт и, короче говоря, я прижился в венгерской семье, меня полюбили и даже официально усыновили.

Я учился в художественной школе до 1944-го года, жил у приёмных родителей, свободно балакал по-венгерски, освоился. Но вот фронт стал приближаться к Будапешту. Мы эвакуировались в Шопрон, на границу с Австрией. В начале 45-ого года мне исполнялось 17 лет, встал ребром вопрос — что делать? От призыва в армию невозможно было уклониться, а идти воевать против своих — ещё невозможней.

Помню, вечером за ужином устроили скорбное семейное совещание. Распили бутылку старого вина. Решили, делать нечего, мне надо пробираться к своим. Плача, мои приёмные родители снарядили меня в дорогу, достали на всякий случай венгерскую солдатскую форму, велели идти на восток по ночам. Что я и сделал (прощание было душераздирающим).

Я добрался до Секешферевара, заночевал там, а утром проснулся от грохота. Выглянул в окно — в город ворвалась наша штрафная рота, бойцы пьяные, небритые, злые. Я струхнул, решил дождаться регулярных частей. А меня тут же накрыли в доме, взяли в плен как венгерского солдата (хотя оружия у меня, ясное дело, не было).

Так я попался в собственные сети. Я не смог признаться и продолжал играть роль венгерского военнопленного. Меня отправили в лагерь под Фастов, где, несмотря на все планы о побеге, я отсидел два года под видом венгра, до тех пор, пока пленных не стали возвращать домой. Что мне было делать? Я запутался. Мне пришлось вторично покинуть родину. В 1947 году я вернулся в Будапешт, к своим приёмным родителям. Радости у них было — не описать! А у меня вся эта радость с болью пополам. Тяжёлый груз давил на сердце. Пока суд да дело, подрядился я работать в советско-венгерскую геологоразведочную компанию (искали нефть). Я старался, после работы выпускал стенгазету, рисовал плакаты, портреты сослуживцев, меня ценили и любили.

Время шло, я стал потихоньку наводить справки. И вдруг узнаю, что отец мой жив, вернулся с фронта, и адрес тот же. Тут у меня вся душа перевернулась. Набрался я храбрости, пошёл к советскому начальнику и всё ему выложил. Он растрогался, обнял меня, клятвенно пообещал помочь. Но меня отправили не на родину, а совсем в другую сторону, под Вену, в фильтрационный лагерь, где я отсидел ещё год. Мытарили меня и так и эдак, но толком ничего мне пришить не смогли. Угнали меня из-под Смоленска мальчишкой, что с меня возьмёшь?

Короче говоря, я оказался на родине, нашёл отца (мама пропала без вести), учился, поехал по распределению в Кишинёв. И вот — если б ты знал, как я волнуюсь! — завтра хочу пойти в дом своих венгерских родителей (правда, уже знаю, что папаша Дьёрдь в прошлом году умер от удара, на мама-то жива!). Пойдёшь со мной?

Я, конечно, согласился. Вполне возможно (как я теперь соображаю), что ему посоветовал руководитель группы взять с собой кого-нибудь — знали ведь его венгерское прошлое те, кто разрешил ему поездку…

И вот мы поехали в западную часть города за Дунаем — в Пешт, отыскали нужную улочку, одноэтажный домик с палисадником. Коля постучал. Ему навстречу с криком выбежала седая старушка:

— Миклош!

Они обнимались и плакали. Вышла ещё одна старушка с девочкой лет шести. Потом нас усадили за стол, угощали. Я ел паприкаш, запивал домашним вином и, естественно, помалкивал. Они тараторили без умолку, я смотрел во все глаза и умилялся. Обстановка была скромная, старушечья. Но откуда маленькая девочка? Как я узнал потом от Коли, во время событий 1956-ого года их родственники, участники восстания, убежали в Австрию, а дочка осталась у них. Теперь вот у вдовы с её сестрой приёмная дочка… С деньгами туговато, но ничего — они любят девчурку, вырастят её…

Подумал я тогда — вот сюжет для рассказа. Во время войны против нас венгры вырастили советского пацана, помогли ему раскрыть свой талант художника, теперь растят дочку «контрреволюционеров». Как жаль, что сюжет не для печати — по тогдашним временам он ни в какие рамки не укладывался. А теперь — кого таким рассказом удивишь?

Кирилл Ковальджи

|