Эта статью польский музыковед Кшиштоф Билица подготовил специально для читателей «Солнечного ветра». При её написании были использованы фрагменты эссе «Облетают с дерева листья, или Прощание с Шопеном в Воле» из его книги «Вокруг Шопена и Польши» (Wydawnictwo Polskie w Wołominie, Wołomin, 2005), а также его статья, опубликованная в августе 2008 года в журнале «Ruch Muzyczny», № 17/18. Перевод с польского и оформление — Валентин Антонов.

Сердцем поляк

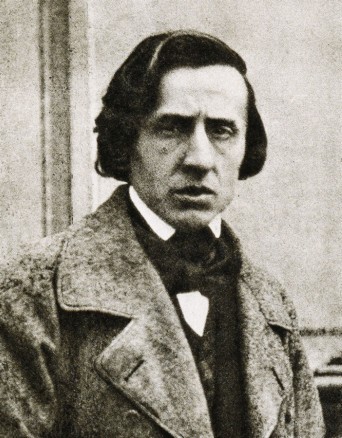

Единственная фотография Шопена

Единственная фотография ШопенаКогда как раз в День поминовения (по-польски это произносится, как «Задушки», то есть «за души умерших») — 2 ноября 1830 года — Фредерик Шопен уезжал за границу, то, наверное, никому и в голову не приходило, что он покидает и Варшаву, и страну навсегда. Никому — кроме его самого. Ведь написал же он другу1):

«Я думаю, что еду за своей смертью, — и как же обидно, должно быть, умирать не там, где ты жил, а где-то ещё».

Прощаясь с ним на городской заставе в предместье Варшавы, Воле, его друзья спели кантату, специально для этого написанную Юзефом Элснером, — на слова Людвика Адама Дмушевского, которым со временем предстояло утратить свой метафорический смысл: «Хоть покидаешь ты наши края, но сердце твоё среди нас остаётся»…

После нескольких лет, проведённых на чужбине, Шопен умирал в своей парижской квартире («и как же обидно, должно быть, умирать не там, где ты жил, а где-то ещё»). За день до смерти он выразил своё последнее желание: он попросил сестру Людвику, которая ухаживала за ним, чтобы та забрала его сердце в Варшаву. Смерть наступила 17 октября 1849 года. Циприан Камиль Норвид поместил в некрологе знаменитую фразу: «Родом варшавянин, сердцем поляк, талантом — гражданин мира».

В костёле Святого Креста

Не так-то легко было доставить семейную реликвию в поделённую захватчиками страну: в складках своего платья провезла Людвика через граничные кордоны сосуд с заспиртованным сердцем брата. И не так-то легко было превратить сердце Фредерика в национальную реликвию: только лишь 1 марта 1879 года урна с её сердечным содержимым была замурована в варшавском костёле Св. Креста — «у первой колонны, налево, со стороны большого нефа»2) — через тридцать лет после смерти композитора! Но уж, по крайней мере, в день его рождения.

Старинный вид на улицу Краковское предместье в Варшаве.

Старинный вид на улицу Краковское предместье в Варшаве.

С правой стороны, в глубине, — костёл Святого Креста

Антоний Желислав Енджеевич, племянник композитора, рассказывал:

С сердцем тем дело обстояло так. Когда моя мать приехала […] в Париж, куда её вызвал дядя Фредерик […], он не раз говорил моей матери: «Я знаю, что Паскевич не позволит перевезти меня в Варшаву, поэтому заберите, по крайней мере, моё сердце» […]; и когда он умер, то сразу же сделали вскрытие, вынули сердце (при этом оказалось, что умер он из-за сердечной аневризмы) […]; некоторое время сердце оставалось в доме моих родителей, так как захоронение его в подземелье костёла Святого Креста тотчас встретилось с определёнными трудностями. К счастью, тогдашний епископ, Декерт, который был давним пансионером моего деда (Николая Шопена) и находился с нашей семьёй в приятельских отношениях, выправил [разрешение], чтобы сердце Шопена можно быть захоронить в подземелье костёла Святого Креста. Банку со спиртом, в которой оно было привезено, поместили в красивый ларец из чёрного дерева, на котором белело серебряное сердце с соответствующей надписью… Этот ларец, герметически закрытый, положили в дубовую шкатулку большего размера, которую только лишь опечатали. Таким образом упакованное, сердце, наконец, поместили в подземелье костёла Святого Креста […].

Мне казалось, однако, что сердце Шопена должно найти упокоение не в подземелье, а в самом костёле Святого Креста. И вот я начал хлопотать об этом, хлопотал долгое время безрезультатно, встречаясь всякий раз с тем аргументом со стороны духовенства, что-де только святых можно в костёле хоронить над полом, а Шопен, хотя и большой гений, святым всё же не был. По счастью, отыскался аргумент на аргумент: вот ведь и пани Гофман не была святой, но её сердце, однако, находится в том же костёле, вмурованное над полом3). Аргумент этот, а также добрая воля со стороны священника Соткевича, приходского ксёндза костёла Святого Креста, привели к тому, что согласились и сердце Шопена признать достойным тех же самых вершин, что и сердце пани Гофман. Требовалось лишь, чтобы всё обошлось тихо, без шума, ибо о каком-то торжественном перенесении пока что не могло быть и речи… И вот произошло это вечером, потихоньку, в присутствии лишь нескольких человек. Был я с женой, был ксёндз каноник Якубовский, был Станислав Орновский […]4).

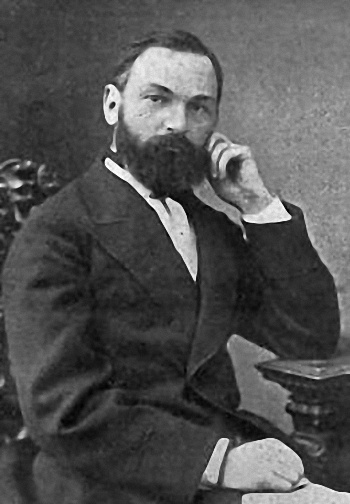

Владислав Желеньский

Владислав ЖеленьскийОдин из организаторов и участников той тихой церемонии, Владислав Желеньский, вспоминает5):

В памяти осталась та минута, когда вмуровывали это сердце, так много перенёсшее в жизни…

Случилось это вечером. Огромный костёл был слабо освещён… кучка людей, погружённых в свои мысли и в молитву… чувствовала духовную связь с любимым мастером, которому каждый в отдельности был обязан столькими чистыми и возвышенными ощущениями.

Владислав Желеньский был инициатором и организатором концерта, доходы от которого предназначались для частичного покрытия затрат, связанных с изготовлением бюста Шопена (работы Леонарда Маркони) и с установкой его в костёле. «Концерт произвёл впечатление торжественное, необыкновенно праздничное […]. Я думаю, — писал он пророчески, — что на этом Варшава не остановится, что она захочет предоставить ещё более зримый довод своих чувств преклонения перед гениальным мастером и благодарности ему. Может быть, появится тут когда-нибудь прекрасное здание Консерватории имени Фредерика Шопена с его портретом».

Желязова Воля — rediviva

В 1891 году, специально ради Шопена, приехал в Варшаву русский композитор Милий Балакирев, идейный предводитель «Могучей кучки». «[…] Я направился в костёл Святого Креста, — сообщал он в письме. — Поскольку день был будний, то костёл оказался почти пустым. Войдя, я сразу заметил прекрасный бюст Шопена, подобный известному его портрету, но несравненно более живой. Черты лица тонкие, нежные, полные очарования, такие правдоподобные, какие, должно быть, были у него в жизни. Под бюстом, на мраморной табличке, я прочитал надпись: «Здесь покоится сердце Фредерика Шопена». Меня охватило глубокое волнение. Долго я стоял, не в силах оторваться от этих драгоценных реликвий. С того дня ежедневно […] я захожу в костёл»6).

Желязова Воля в конце XIX столетия

Желязова Воля в конце XIX столетия

Главной целью путешествия Балакирева было, однако, побывать на том месте, где родился наш композитор. «Завтра, — писал он чуть далее, — я с одним очень милым поляком уезжаю венским поездом в Желязову Волю»… Посещение гнезда Шопена оказалось весьма плодотворным по своим результатам. Несколько лет спустя, в 1897 году, Балакирев рассказал об этом визите французскому композитору Луи-Альберу Бурго-Дюкудре:

Моё преклонение перед Шопеном, о чём мне приятно сказать, стало невольной причиной того, что в Польше ему поставили памятник, и случилось это так. Осенью 1891 г., утомлённый служебными обязанностями (во время царствования Александра III, вплоть до его смерти, я занимал должность директора придворной капеллы), попросил я отпуск и, получив его, отправился в Польшу, чтобы отыскать место рождения Шопена. По приезде в Варшаву я обратился к людям, имеющим к музыке значительное отношение, разузнал, где находится Желязова Воля (место рождения Шопена), куда сразу же и выехал.

Моё преклонение перед Шопеном, о чём мне приятно сказать, стало невольной причиной того, что в Польше ему поставили памятник, и случилось это так. Осенью 1891 г., утомлённый служебными обязанностями (во время царствования Александра III, вплоть до его смерти, я занимал должность директора придворной капеллы), попросил я отпуск и, получив его, отправился в Польшу, чтобы отыскать место рождения Шопена. По приезде в Варшаву я обратился к людям, имеющим к музыке значительное отношение, разузнал, где находится Желязова Воля (место рождения Шопена), куда сразу же и выехал.

Выяснилось, что нынешний владелец деревушки не только не знал о том, что в его имении родился Шопен, но он даже не знал, кто такой был Шопен [sic! — К. Б.]. Домик, в котором предположительно проживали Шопены и где, вероятно, родился гениальный Фредерик, я застал в ужасном состоянии заброшенности. После моего возвращения в Варшаву явились ко мне корреспонденты польских газет, которым я сообщил о состоянии домика, где родился Шопен. Видимо, удивленные и возмущённые тем, что услышали, они в серии статей осудили отношение общественности и, в частности, отношение Музыкального общества к памяти о Шопене. Результатом этого явилось учреждение памятника в Желязовой Воле, которое состоялось 14 октября 1894 г. На церемонию открытия, в качестве невольного виновника, был приглашен и я. К сожалению, из-за враждебных отношений между братскими народами, сложившихся в неумолимой истории, никто из русских музыкантов или вообще русских (кроме меня) не присутствовал на этой церемонии, а поскольку необходимые для этой цели средства поляки собрали между собой, то русские почитатели Шопена не имели возможности пожертвовать что-нибудь в доказательство своего преклонения перед гениальным музыкантом7).

Прежде чем вернуться в Петербург, Балакирев наверняка зашёл ещё раз в костёл Святого Креста, чтобы поразмышлять «у первой колонны, налево» над «неумолимой историей». И, быть может, именно тогда уже в его музыкальном воображении возник замысел Сюиты ре-минор, состоящей из произведений Шопена?

Военные мытарства

Ещё более полувека сердце Шопена покоилось в тиши костёла Святого Креста, прерываемой лишь звуками органа, религиозных песен и молитв. Даже Первая мировая война не нарушила этого покоя. Но наступил трагический сентябрь 1939 года: бомбёжки столицы и всей страны, поражение и оккупация. Оккупанты запретили исполнять музыку композитора, а памятник ему в варшавских Лазенках (по проекту Вацлава Шимановского) был в мае 1940 года взорван. И вот 1 августа 1944 года в Варшаве вспыхнуло восстание.

У главного входа в костёл Святого Креста.

У главного входа в костёл Святого Креста.Фигура Христа была повалена в ходе боёв.

На заднем плане — немецкий офицер

С начала восстания в руках немцев находились: сам костёл Святого Креста, приходские сооружения и соседнее здание под номером 1 по улице Краковское предместье, где размещалась Главная комендатура полиции (так называемой тёмно-синей8)). Только лишь 23 августа повстанцам удалось отбить весь это важный комплекс зданий. Штурм был проведён лихо, о чём свидетельствуют сохранившиеся кадры киносъёмки, сделанной повстанцами во время атаки. Они не смогли, однако, удержать костёл в своих руках, и вскоре немцы вновь овладели им. Бои там шли ожесточённые — как, впрочем, и всюду. В «Дневнике Варшавского восстания» Мирон Бялошевский вспоминал «о знаменитых сражениях в «Западне» и в костёле Святого Креста, где, кажется, немцы были на костёле, а поляки находились на хорах с органами и даже вырывали органные трубы, чтобы их кидать»9).

Между тем, бюллетень повстанцев через радиостанцию «Молния» сообщил печальное известие: «Во время акции немцы подожгли костёл […]; фронтон и колокольни полностью уничтожены. Для Варшавы это болезненная потеря — в костёле хранилось сердце Шопена»10). Спустя несколько дней в «Информационном бюллетене» № 66 появилась, однако, ободряющая поправка: сообщалось, что урна с сердцем Шопена не сгорела, а находится под опекой Бюро информации и пропаганды Главной комендатуры Армии Крайовой, возглавляемого подпоручиком Казимежем Мочарским — «Рафалем»11).

Правда же заключалась в том, что урна с сердцем Шопена находилась уже в руках немцев… Знало ли об этом Бюро информации и пропаганды? Было ли его успокаивающее сообщение сделано для ободрения сердец, пусть даже оно и противоречило фактам во имя высших целей, или же Бюро искренне заблуждалось, полагая, что в его распоряжении находится настоящая урна?

В пользу второго, по-видимому, свидетельствует фрагмент записок Казимежа Мочарского, сделанных им после восстания, то есть уже не имеющих пропагандистского значения. Глава Бюро записал: «В «Кафе Бодо» [на ул. Фоксал, в начале сентября 1944 года] снова попытка нормальной работы. Помимо «каэфов», мы располагаем трофейной немецкой коротковолновкой… Мы храним сердце Шопена, вынесенное из костёла Святого Креста…»12). А может быть, то, чем обладало Бюро информации и пропаганды, вовсе и не было урной с сердцем Шопена? Ибо урна к тому времени уже находилась в руках немцев.

Свидетельство священника

В конце 90-х годов ксёндз профессор Кароль Мровец помог мне встретиться с ксёндзем Алоизом Недзелей, который, как и он, был миссионером. Ксёндз Недзеля — ныне уже покойный — с декабря 1943 года и вплоть до 1960 года служил в качестве священника в костёле Святого Креста и присутствовал при его отбитии повстанцами в августе 1944 года. Он рассказал мне, что незадолго до предполагаемого штурма в приходе Святого Креста появился немецкий священник по фамилии Шульце (Schultze или Schulze — как правильно?). Тот не скрывал от наших священников, что бои в этом районе будут ожесточенными и могут закончиться полным разрушением святыни. Он заявил о том, что ему известно о находящемся в костёле сердце Шопена и что он отдаёт себе отчёт в его значении для поляков. И он предложил, чтобы священники передали ему сердце на временное хранение, пообещав вернуть его по окончании сражений. Не видя иного способа спасти национальную реликвию, священники-миссионеры согласились с предложением немецкого священнослужителя и передали ему урну с сердцем Шопена, которая при помощи нескольких немецких солдат была вынута из разбитой колонны.

Я не был первым, кто услышал от ксёндза Алоиза Недзели эту историю: примерно то же самое, что и мне, он ещё раньше рассказал перед кинокамерой. Его сообщение зафиксировал Пётр Шальша, автор сценария и режиссер австрийского документального фильма 1995 года под названием «Сердце Шопена».

На веб-странице Национального института Фредерика Шопена, посвящённой шопеновской фильмографии, приводится краткое описание фильма, в котором, однако, нет ни слова о сообщении ксёндза Недзели, но зато имеется следующий пассаж: «7 сентября 1944 года немцы разграбили святыню и выкрали сердце».

Источник этой очередной дезинформации следует искать, очевидно, в вольной — потому что предвзятой — интерпретации (и в самом деле, не всегда заслуживающих доверия) сообщений немецких офицеров, которые участвовали в подавлении восстания…

Группенфюрер СС Хайнц Райнефарт (крайний слева, в шапке-кубанке) во время боёв

Группенфюрер СС Хайнц Райнефарт (крайний слева, в шапке-кубанке) во время боёв

в районе костёла. В усмирении Варшавы, среди прочих, активно участвовали

формирования казаков т.н. Казачьего Стана

С одним из высших немецких командиров, группенфюрером СС и генералом полиции Хайнцем Райнефартом по прозвищу «палач Варшавы» (после войны он жил спокойной жизнью провинциального адвоката на острове Зюльт), в начале 70-х годов минувшего столетия беседовал Кшиштоф Комколевский. И вот что Райнефарт ему поведал13):

Я был болен дизентерией и находился в своей квартире. Явился офицер и доложил мне, что его отряд после многочасовых боёв занял костёл [Святого Креста], где была обнаружена какая-то реликвия. И офицер поставил перед кроватью, на которой я лежал, кожаный футляр. На футляре, на небольшой плакетке, была написана фамилия. Я приказал поставить его на шкаф. Архиепископ Варшавы отсутствовал, и фон дем Бах связался с ним, но архиепископ сказал, что святого с таким именем нет. Тогда я открыл футляр: в нём находился сосуд. Выяснилось, что фамилия на футляре принадлежала владельцу фабрики и была рекламой фирмы. Фамилия на том сосуде была «Шопен». Мне моментально вспомнилось — я всегда увлекался музыкой, да и сам я играю — завещание Шопена: «Тело в Париже, сердце в Варшаве». В сердце своём Шопен остался поляком…

Что-то здесь не так! Откуда взялся кожаный футляр? Не запутался ли Райнефарт в деталях, не дал ли он волю фантазии? А может, его подчинённые заново упаковали сосуд с сердцем Шопена — вынули его из тех шкатулок, в которых он находился, и вложили в кожаный футляр? Ведь Антоний Енджеевич совершенно иначе описал урну, как мы для краткости называем здесь сосуд и то, во что он был запакован: [его] «поместили в красивый ларец из чёрного дерева, на котором белело серебряное сердце с соответствующей надписью… Этот ларец, герметически закрытый, положили в дубовую шкатулку большего размера, которую только лишь опечатали».

Райнефарта не слишком-то интересовало, каким образом урна оказалась в его руках. Он поверил подчинённому, который всю заслугу обнаружения реликвии в занятом «после многочасовых боёв» костёле приписал себе, утаив при этом, что получил её от капеллана Шульце. Поэтому свидетельство генерала СС нельзя признать надёжным. Из всего его рассказа наиболее правдоподобным представляется то, что он был болен дизентерией.

Возвращение

Когда об урне с сердцем Шопена доложили фон дем Баху, тот решил передать урну её законным владельцам, иерархам польской Церкви. Он отдавал себе отчёт в важности такого жеста для целей пропаганды. Епископ Ежи Модзелевский вспоминает14):

Я был тогда приходским священником [в Милянувеке]. Если мне не изменяет память, 4 сентября 1944 года в Милянувек приехал архиепископ Антоний Шлаговский. А несколько дней спустя (9 сентября 1944 года) появились немецкие офицеры, просившие о встрече с архиепископом. Принятые в доме священника, они выразили пожелание, чтобы представитель Церкви отправился с ними в штаб-квартиру генерала фон дем Баха, где он получит урну с сердцем Шопена. Архиепископ согласился. Вместе с немцами, на двух автомобилях, из Милянувека отбыли: сам архиепископ, приходский священник и ксёндз Михальский (теперешний епископ Гнезна). Мы приехали в варшавскую Волю, в строения фирмы Элибор, где находилась штаб-квартира генерала фон дем Баха. На площади генерал передал архиепископу урну15). Процедура передачи снималась на киноплёнку. В том же самом составе все мы вернулись в Милянувек. Урну с сердцем поставили на пианиано в комнате-часовне для приёма гостей, и она постоянно находилась там вплоть до 17 октября 1945 г. — 96-летия со дня смерти Шопена. В тот день ксёндз [Леопольд] Петшик, приходский священник костёла Святого Креста в Варшаве, прибыл в Милянувек и в присутствии проф. [Болеслава] Войтовича и Бронислава Сыдова получил урну, после чего отвёз её в Желязову Волю, а затем в костёл Святого Креста в Варшаве.

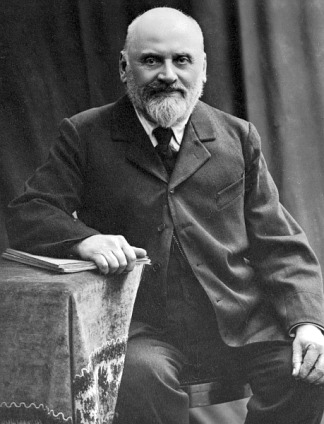

«Здесь покоится сердце Фредерика Шопена»

«Здесь покоится сердце Фредерика Шопена»Отчёт епископа Ежи Модзелевского по необходимости краток. Епископ не упомянул о том, что урна отнюдь не простояла в одном и том же месте до самого конца войны и что её — на тот случай, если немцы вдруг передумают — укрывали в домах надёжных прихожан. Не упомянул он и о том, что в Желязову Волю урну отвезли по особому пожеланию Болеслава Берута: тогдашний председатель Крайовой Рады Народовой не мог отказаться от участия в шопеновских торжествах, но вместе с тем он не хотел появляться ни в приходе в Милянувеке, ни в костёле Святого Креста.

Следует ещё развеять всякие подозрения относительно подлинности урны с сердцем Шопена — а таковые могли бы появиться после прочтения путаных показаний Райнефарта. Непосредственно перед возвращением урны в костёл Святого Креста Бронислав Эдвард Сыдов подверг её тщательному осмотру. В своём докладе Обществу им. Фредерика Шопена он констатировал16): «Урна состоит из наружной дубовой шкатулки, в которой находится другая — из красного дерева [согласно Енджеевичу — из чёрного]. В крышку вделана серебряная пластинка в форме сердца с высеченной надписью, представляющей собой даты рождения и смерти Фредерика Шопена. Внутри себя эта шкатулка содержит герметически закрытый хрустальный сосуд, в котором в прозрачном спирту находится прекрасно сохранившееся сердце Шопена. Бросаются в глаза размеры сердца: как для человека среднего роста, оно чрезвычайно велико…».

Если кто-либо знает…

О сердце Шопена писали уже не однажды. Но до сего времени немногое написано о священнике Шульце, который сердце Шопена де-факто спас от неизбежной гибели или, по крайней мере, от осквернения… К сожалению, нам мало что о нём известно. Мы не знаем его имени и, быть может, переиначиваем его фамилию (Schultze? Schulze?). Неизвестно даже, был ли он немцем или же, возможно, австрийцем. По-видимому, в 1945 году он погиб под Варшавой во время наступления советских войск. Ксёндз Недзеля упоминал, что капеллан Шульце особое внимание уделял сёстрам сакраменткам (их костёл св. Казимежа в Новом городе был в ходе восстания полностью разрушен). Сохранилось мнение о нём другого священника из конгрегации отцов миссионеров, Павла Пётра Дембиньского17): «В период восстания, — давал он сразу после войны показания в качестве свидетеля, — мне довелось довольно часто беседовать с немецким дивизионным капелланом Шульце, который, будучи человеком порядочным, пытался по незначительным вопросам ходатайствовать в нашу пользу перед Штаелем и его преемником». Известно ли было ксёндзу Дембиньскому о ключевой роли капеллана Шульце в деле спасения сердца Шопена? И если было известно, то почему он в этом не признался? А если признался, то почему, в таком случае, его показания не были приведены полностью? Новые и новые знаки вопроса. Во всяком случае, упомянутая им фамилия генерал-лейтенанта Райнера Штаеля (начальника варшавского гарнизона на стыке июля и августа 1944 года) является уже хоть каким-то следом.

Моя знакомая, музыковед из Кёльна, по моей просьбе обратилась с запросом о капеллане в германские архивы вермахта. Ей там ответили, что данных для поиска недостаточно, и попросили дать дополнительную информацию. Фамилии «Schultze», «Schulze» достаточно распространены в Германии, и архивы вермахта содержат записи о тысячах людей с этими фамилиями… К сожалению, музыковеды не слишком уверенно чувствуют себя в воинских архивах. Отсюда и мой призыв к историкам Второй мировой войны и, в первую очередь, к историкам Варшавского восстания и к его участникам и свидетелям:

Если кто-либо знает что-нибудь большее о священнике Шульце — откликнитесь!

Друзья Шопена — это наши друзья

Приближаются торжества по случаю двухсотлетней годовщины Фредерика Шопена. По такому случаю хотелось бы показать миру, как много друзей было и есть у нашего композитора, и хотелось бы отдать им дань уважения. Мы упомянули здесь имена польского композитора, педагога и общественного деятеля Владислава Желеньского, незаслуженно отодвинутого в тень, русского композитора Милия Балакирева18), под чьим крылом набирал силу Мусоргский, и, наконец, немецкого (австрийского?) священника Шульце (Schultze либо Schulze). Заслуги первых двух перед Шопеном хорошо известны, но и роль последнего в спасении национальной нашей реликвии нельзя обойти молчанием. Шульце достоин столь же благодарной памяти, как и капитан Вильм Хозенфельд, спасший жизнь пианисту и композитору Владиславу Шпильману!19)

Памятник Шопену в варшавских Лазенках

Памятник Шопену в варшавских Лазенках

Не следует ли нам в честь выдающихся друзей Шопена — для начала пусть даже в честь этих троих — установить соответствующие памятные таблички? Можно себе представить некую аллею — возможно, поблизости от монумента в Лазенках или же в окрестностях замка Острогских, — где ежегодно, например, в день его рождения, появлялись бы всё новые и новые таблички с именами его давних и нынешних друзей — ведь у него так много друзей во всех странах мира!

Примечания

1) Ф. Шопен в письме к Т. Войцеховскому в Потужине, [Варшава], Суббота, кажется, 4-е [сентября 1830], см.: «Korespondencja Fryderyka Chopina», zebrał i oprac. B. E. Sydow, Warszawa, 1955, t. 1, s. 135.

2) «Echo Muzyczne», 1 XII 1879.

3) Енджеевич ошибается относительно места захоронения сердца писательницы Клементины Гоффман: оно находилось не в варшавском костёле Святого Креста, а в вавельском кафедральном соборе.

4) F. Hoesick. «U siostrzeńca Chopina». «Kraj», № 41/1899 от 8 (20) октября, с. 201.

5) В. Żeleński, «Pomnik Fryderyka Chopina w kościele Św. Krzyża w Warszawie». «Kraj»,

№ 41/1899 от 8 (20) октября, с. 202.

Владислав Желеньский (Władysław Żeleński, 1837—1921) — композитор, пианист, органист, педагог и организатор музыкальной жизни в Варшаве, а с 1881 г. и в Кракове, где им была основана консерватория, руководителем которой он являлся до самой смерти. Написал оперы («Konrad Wallenrod», «Goplana», «Janek», «Stara baśń»), сочинения для оркестра (увертюра «W Tatrach», две симфонии), камерные произведения, сочинения для фортепьяно, для органа, а также многочисленные песни. Его сын, Тадеуш Бой-Желеньский (Tadeusz Boy-Żeleński), писатель и переводчик, в августе 1941 г. вместе с группой профессоров университета и львовской политехники был расстрелян во Львове солдатами гитлеровского украинского батальона «Нахтигаль».

6) «Chopin w korespondencji M. Bałakiriewa», opr. A. Taube, «Muzyka», № 7—8/1950, s. 71—73.

7) Там же; см. также: «Chopin w kulturze rosyjskiej». Antologia. Wybrał, przełożył i oprac.

G. Wiśniewski, Warszawa, 2000, s. 82—83.

8) Granatowa policja — так поляки между собой называли полицию в период немецкой оккупации.

9) M. Białoszewski, «Pamiętnik z Powstania Warszawskiego», Warszawa, 1984, s. 127.

10) См.: W. Bartoszewski, «Dni walczącej Warszawy. Kronika Powstania Warszawskiego», Londyn [b. d.], s. 124—125.

11) Известие о спасении урны с сердцем Шопена приводит, среди прочих, A.K. Kunert: «Rzeczpospolita Walcząca. Powstanie Warszawskie 1944», Kalendarium, Warszawa, 1994, s. 212.

12) K. Moczarski, «Zapiski». Wstęp, wybór tekstów i oprac. A.K. Kunert, Warszawa, 1990, s. 207.

Казимеж Мочарский (Kazimierz Moczarski, 1907-75) — журналист, юрист, писатель, с августа 1942 г. работал в отделе информации в Бюро информации и пропаганды (БИП) Главной комендатуры Армии Крайовой (АК). Во время Варшавского восстания руководил деятельностью информационной радиостанции, был редактором ежедневника АК «Wiadomości Powstańcze». В апреле 1945 г. встал во главе БИП. В августе был арестован. За принадлежность к АК его приговорили к 10 годам тюремного заключения. В марте 1949 г. находился в одной камере с гитлеровским преступником Юргеном Штроопом (Jürgen Stroop). Вышел на свободу в 1956 г., опубликовал затем знаменитые «Беседы с палачом» («Rozmowy z katem», 1977).

13) K. Kąkolewski, «Generale Reinefarth, zna Pan swój przydomek?». «Literatura», № 22/1973,

s. 1, 3.

14) «Przemówienie Biskupa Jerzego Modzelewskiego w kościele w Milanówku na odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Fryderyka Chopina w dniu 19 października 1986 r.», «Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie», № 1/1987, s. 32—34.

15) Cz. Sielużycki, «O sercu Chopina w kościele Św. Krzyża i nie tylko». «Ruch Muzyczny»,

№ 6/2004, s. 24—26.

Согласно Селюжицкому, передача урны «состоялась […] во дворе перед главным зданием существовавшего до войны варшавского кооператива «Społem» по ул. Вольской, 84», киносъёмку же провели пару дней спустя и в другом месте: «Бах-Зелевский, слишком поздно оценивший пропагандистское значение состоявшейся «церемонии», распорядился её повторить и заснять на киноплёнку. Это произошло 17 сентября 1944 года, на сей раз в Ожарове под Варшавой. На сохранившемся фрагменте немого чёрно-белого фильма (съёмка была прервана из-за аварии электричества) хорошо видна фигура генерала на фоне деревянных сеней, похуже — снятые сзади представители противоположной стороны, среди которых почти наверняка не было архиепископа Шлаговского…».

16) B. E. Sydow, «Serce Fryderyka Chopina (Z okazji powrotu do kościoła Św. Krzyża w Warszawie)». «Ruch Muzyczny», № 3/1945, s. 2—4; его же доклад для Общества им. Фредерика Шопена, Милянувек, 12.X.1951.

17) «Zbrodnie okupanta hitlerowskiego na ludności cywilnej w czasie powstania warszawskiego w roku 1944 (w dokumentach)». Wybór i oprac. Sz. Datner, K. Leszczyński, Warszawa, 1962, s. 168.

18) Интересно, что первое в мире Собрание сочинений Шопена было издано в 1861—1864 годах в России, и Милий Балакирев являлся его редактором.

19) Оккупационная судьба Владислава Шпильмана дождалась своего отражения в кинофильме Романа Поланского «Пианист» (2001, «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах, а также три «Оскара»).

Кшиштоф Билица, апрель 2009 года