Предлагаемое вашему вниманию эссе польского музыковеда Кшиштофа Билицы было им впервые представлено в 2008 году на международном симпозиуме в Краковской музыкальной академии. Составной частью того его доклада являлась презентация старых фотографий, показывавших будни нацистских концлагерей, причём в качестве подписей к ним были использованы, в основном, названия классических музыкальных произведений. При подготовке публикации в «Солнечном ветре» и автор, и переводчик постарались, насколько это оказалось возможным, сохранить все особенности оригинального эссе, включая и фотографии, и немецкие подписи к ним. Перевод с польского и оформление — Валентин Антонов.

Из свидетельств очевидцев минувшей войны возникает — закреплённый в литературе и в кино — образ эсэсовца, растроганного музыкой.

Декабрь 1949 года. Внутренняя тюрьма Министерства общественной безопасности на улице Кошиковой в Варшаве. Владислава Бартошевского поместили в одну камеру с гауптштурмфюрером СС Эрихом Энгельсом. «[Он] был, — вспоминает Бартошевский1), — ответственен за лагерь в Избице — […] транзитный лагерь для евреев перед их отправкой в лагеря смерти в Белжце и в Собибоже — где было расстреляно свыше четырёх тысяч евреев […]. Однажды с верхних этажей донеслись до нас звуки музыки. По радио транслировали Баха. Энгельс стоял у открытой форточки и плакал. Так как же, — задаёт себе вопрос Бартошевский, — этот сентиментальный выходец из мещанской семьи стал убийцей?».

Быть может, впрочем, не только музыка Баха вызвала тогда у эсэсовца слёзы. Он мог заплакать, в первую очередь, над своей собственной — уже, вероятно, предрешённой — судьбой…

Обратимся к другому примеру.

Вспоминает Теодор Лизе, музыкант лагерного оркестра в Освенциме2): «Приходил к нам в оркестр (Musikstube) некто Палитш. Исключительный бандит. Из малокалиберной винтовки […] он расстрелял несколько сотен заключённых. Играем «Неоконченную» [симфонию] Шуберта, а у него в глазах слёзы».

Другому музыканту, Адаму Копычиньскому3), тот же самый Палитш запомнился несколько иначе. Запомнился он ему в связи с ещё одним участником оркестра, виолончелистом Петшаком, который однажды вдруг почувствовал, что назавтра его расстреляют.

«Утром мы играем […]. Напротив нас стоит рапортфюрер Палитш […]; он что-то говорит стоящему рядом […] заключённому из конторы (Schreibstube). Тот двинулся было, желая к нам подойти, но движением руки Палитш его остановил. Смеясь, он громко сказал: «Пусть этот челист сыграет ещё свой последний марш». Внезапно он выскакивает на дорогу и встаёт перед оркестром. [Дирижёр] Нерыхло прерывает музыку. А Палитш этак пальцем [указывает на Петшака]… Петшак отставляет виолончель…».

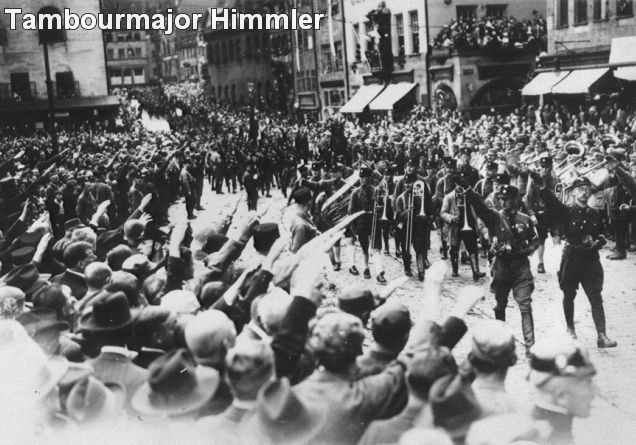

- Тамбурмажор Гиммлер (Tambourmajor Himmler; тамбурмажор — руководитель военного оркестра или группы барабанщиков).

- Застольная музыка (Tafelmusik Baroque Orchestra, или просто Tafelmusik — известный канадский оркестр).

- «Концертный лагерь» Бухенвальд (горькая ирония: Konzertlager — концертлагерь, концлагерь).

- Зимнее путешествие («Harzreise im Winter» — стихотворение Гёте, текст которого использован в известной рапсодии Брамса).

- Странники (слово «Wanderer» нередко встречается в названиях музыкальных произведений).

- Орфей в аду («Orpheus in der Unterwelt» — одна из самых популярных оперетт Оффенбаха). Третий слева — Гиммлер.

Ну, так трогала эсэсовцев музыка или нет?

Не мог поверить в это — согласно Соломону Волкову4) — Шостакович. «Иногда говорят и пишут, — рассказывает композитор, — что коменданты немецких лагерей смерти любили и понимали Баха и Моцарта, что они плакали, слушая музыку Шуберта. Я не верю в это. Это ложь, выдумки журналистов. Я никогда не встречал ни одного из палачей, которые бы действительно понимали искусство».

Шостакович имел в виду Сталина и более мелких функционеров коммунистического режима. Живя при одном тоталитаризме, он не слишком много знал о другом. Кроме того, он поставил знак равенства между пониманием музыки и тем, что она может волновать. Представляется, однако, что и преступников может трогать музыка Баха или Моцарта, хотя они и необязательно должны её понимать. Впрочем, музыкальные пристрастия нацистских военных преступников бывали иногда неожиданными.

Композитор Шимон Лакс, который выжил в лагере благодаря тому, что оказался в лагерном оркестре, сообщает удивительную информацию5): «Унтершарфюрер СС Генрих Бишоп обожает… еврейскую музыку. Он приходит к нам словно бы украдкой […]; Бишоп заключил с нами молчаливое соглашение. Во время его «музыкальных» посещений мы стараемся, чтобы нас не застукали «на месте преступления». Один из наших стоит у двери, чтобы предупредить нас в случае какого-нибудь внезапного нежелательного визита. Музыканты играют тихо, и не только для того, чтобы их нельзя было услышать снаружи, но также и потому, что еврейские мелодии, если их играть тихо, звучат более трогательно и вызывают больше эмоций. Бишоп — на седьмом небе».

Он был не единственным эсэсовцем, навещавшим лагерных музыкантов.

«Ротенфюрер Пери Броад, — продолжает Лакс6), — является, пожалуй, наиболее частым гостем и верным другом нашего оркестра. Любопытное, красочное, тревожное явление. Он, в известном смысле, вундеркинд. Ему нет ещё и 22 лет […], а он уже пробился на должность начальника политического бюро (politische Abteilung) в Биркенау […]. Именно он определяет судьбу не только отдельных заключённых, но также и […] целых этнических групп. «Судьбу» — то есть, смерть в газовых камерах […]. В ходе процесса, проходившего во Франкфурте-на-Майне, шла речь о многочисленных преступлениях, которые совершил в Биркенау этот молокосос. Но никто не упомянул […] о его выдающихся музыкальных способностях — не в качестве смягчающих обстоятельств, а просто как пример редко встречаемого сочетания […] — необузданной преступности и вершин артистизма […]» — заключает Лакс.

- Работа делает свободным («Arbeit macht frei» — такой лозунг находился над воротами многих нацистских концлагерей).

- «Концертный лагерь» (то есть, концлагерь) Освенцим.

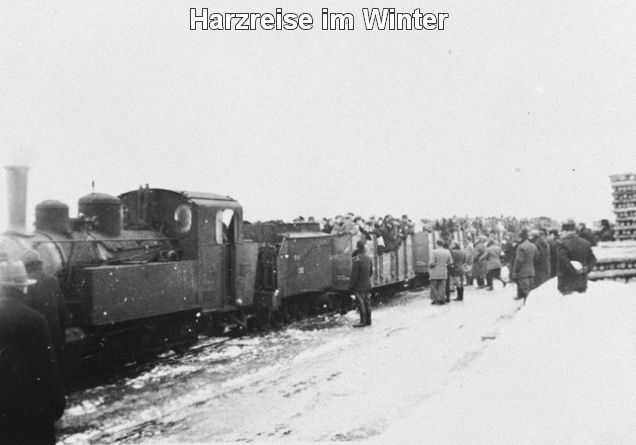

- Дегенеративная музыка (более общий термин «Entartete Kunst», «дегенеративное искусство», широко использовался нацистами).

- Освенцимские проказницы («Die lustigen Weiber von Windsor», «Виндзорские проказницы» — комическая опера Николаи).

- Детские сцены («Kinderszenen» — цикл фортепьянных произведений Шумана).

- Четыре мужлана («Die vier Grobiane» — так называется комическая опера Вольфа-Феррари).

Эсэсовцы были впечатлительны не только по отношению к музыке. В июне 1942 года в лагерь прибыл с инспекцией сам рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер7). «[…] Комендант лагеря Гёсс сперва организовал в его честь показательный концерт оркестра женщин-заключённых, а затем продемонстрировал новую [по тем временам] процедуру умерщвления заключённых газом под названием Циклон. Через 15 секунд после начала процедуры они начали переворачиваться и падать. Гиммлер побледнел и потерял сознание».

Почему «этот чувствительный сын мещанской семьи» не испытывал головокружений в своём кабинете, когда за письменным столом с холодным расчётом планировал геноцид, а вот здесь, в Освенциме, он «побледнел и потерял сознание»? И научил ли его чему-нибудь этот непосредственный эксперимент со смертью? Осознал ли он свои преступления, прекратил ли он акции массовых убийств, воспротивился ли им, сбросил ли он с себя мундир рейхсфюрера или покончил тогда жизнь самоубийством? Нет! В лагерях по-прежнему сортировали и травили газом людей, а после этого устраивали концерты для уставших от трудов эсэсовцев.

Описание одного из таких концертов оставил Франтишек Стрый8).

«Оркестр, состоящий из 70 музыкантов, играл без передышки, а эсэсовцы, тем временем, рассаживались за столиками под открытым небом, одна за другой выкатывались бочки с пивом, шумно отскакивали пробки от бутылок с шампанским, на подносах и в мисках дымились сосиски и жареные цыплята. Жёны и случайные партнёрши эсэсовцев разражались таким смехом, что заглушали некоторые части концерта, играемые в нежном piano […]. Взглянув украдкой на руководство лагеря, — добавляет Стрый, — я убедился в том, что Lagerkommandant Гёсс, чинно сидящий рядом с женой, Lagerführer Фрич, Rapportführer Эммерих и все прочие функционеры высокого ранга, хотя и слушают музыку, но, однако, посматривают на нас с надутыми губами и видимым презрением».

Вот лишь несколько ситуаций, когда музыку слушали эсэсовцы. Происходило ли тогда взаимодействие между ней и ими?

Совершенно очевидно, что музыка оказывает влияние на слушателей. Но вот влияют ли и они каким-то образом на неё? И что происходит, когда ими являются убийцы — непосредственные исполнители или же убийцы за рабочим столом?

Сперва возникает соблазн сказать, что они, убийцы, насилуют её, позорят, бесчестят или оскверняют — но это было бы лишь стилистической фигурой речи, результатом поэтического придания музыке человеческих черт, или же это являлось бы отражением некоего магического мышления, от которого в нашей культуре уже отказались. Потому что никто ведь ничего не может сделать с музыкой, которую он слушает. Никто её не испортит, если только не изменит записанную в нотах её структуру. Самое большее — можно повлиять, в известной мере, на исполнителей, а, тем самым, и на исполнение музыки, но не на неё саму. Музыка, образно выражаясь, является непромокаемой. Наши иллюзии, что она была опозорена или осквернена, происходят из-за нашей склонности отождествлять функции музыки и, следовательно, те обстоятельства, в которых музыка звучит, с нею самой.

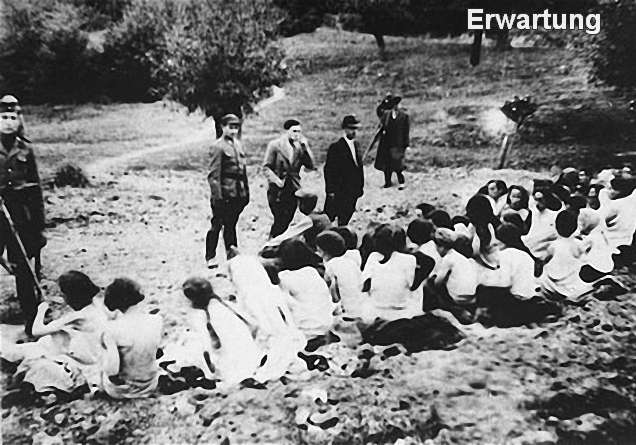

- Ожидание («Erwartung» — так называется одно из музыкальных произведений Арнольда Шёнберга).

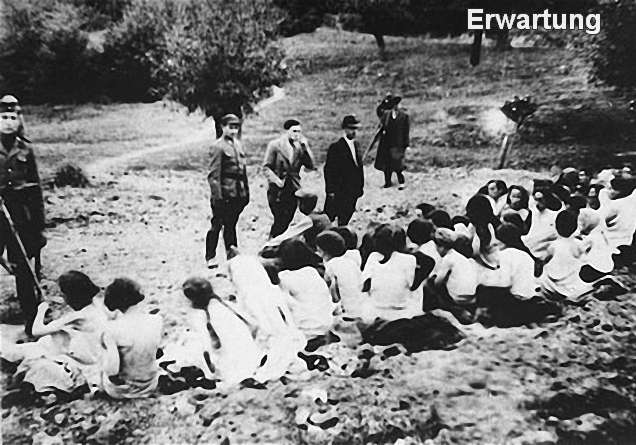

- Последний вальс («Der letzte Walzer» — название оперетты Оскара Штрауса).

- Смерть и девушка («Der Tod und das Mädchen» — песня и струнный квартет Шуберта).

- Любовь и жизнь женщины («Frauenliebe und -leben» — цикл песен Шумана).

- Счастливая рука («Glückliche Hand» — музыкальное произведение Арнольда Шёнберга; на фотографии же мы видим Гиммлера).

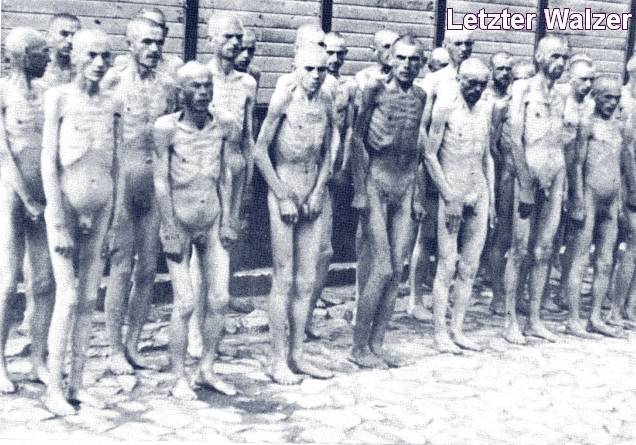

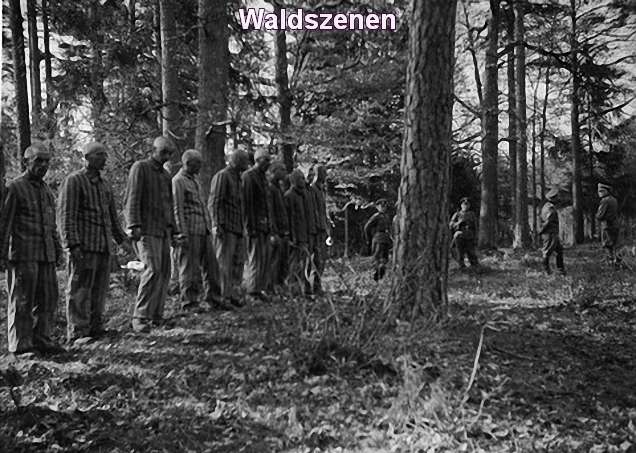

- Лесные сцены («Waldszenen» — название цикла из девяти фортепьянных пьес Роберта Шумана).

В древних культурах у музыки были строго определённые функции. Система традиционных предписаний и запретов отводила музыке время, место и условия, когда она только лишь и могла звучать. В большой мере ещё и теперь такой системе подчинено исполнение музыки восточной, народной и религиозной. И до сего дня, скажем, распевать колядки не в Рождество считается своего рода неуместностью.

Для ощущения неуместности какой-либо музыки не требовалось, в некоторых случаях, многовековой традиции, оно рождалось и крепло мгновенно. Например, во время немецкой оккупации Польши, когда публичное исполнение Шопена было запрещено, но даже если немцы, желая снискать расположение поляков, временно отменяли запрет — как правило, все знали, где и когда Шопена можно было играть, а где и когда делать этого не следовало9).

Нацизм придавал музыке большое значение. Историк Третьего рейха Рихард Грюнбергер отмечает10): «Немедленно после взятия власти режим погрузил всю страну в музыку, как в живую воду». Появились, однако, уже новые правила насчёт того, где, когда и какую музыку следует исполнять. Прежде чем в концентрационных лагерях начали производить селекцию доставляемых туда людей — произвели селекцию музыки и её создателей. Определили entartete Musik — дегенеративную музыку, которая должна была умолкнуть11). Зато отовсюду звучала «расово чистая» музыка, и особенно, музыка полезная: гимны, марши, массовые песни. Часто она звучала там и тогда, когда была неуместной. Её функции изменились, и изменились они радикально.

В концентрационных лагерях перед нею ставили задачи, которых до той поры она нигде и никогда не решала. Вместо того чтобы радовать, она должна была подавлять; вместо того чтобы делать приятное, она должна была отравлять жизнь; вместо того чтобы восхищать, она должна была сеять страх.

«Никому бы и в голову не пришло, — вспоминают уцелевшие заключённые, — что пение можно использовать в качестве пытки, и ведь так оно и было […], это было, собственно говоря, не пение, а нечеловеческий рёв, или вой, третируемых людей, которые, измученные телесными упражнениями [т. н. спортом] должны были, одновременно, и драть глотки»12).

Так происходило по пути на работу и обратно, что во многих лагерях сопровождалось игрой оркестра.

«Возвращаемся с работы, — рассказывает Романа Дурачова13). — Лагерь всё ближе. Лагерный оркестр в Биркенау наигрывает бравурные марши, модные фокстроты. Всё нутро выворачивает. Как же мы ненавидим эту музыку и эти музыкантш! […]. Эта музыка призвана добавить задору, мобилизовать нас, будто сигнал боевой трубы, от которого во время битвы вздымаются даже подыхающие клячи».

Самой страшной была там музыка для танца… для танца смерти. Стефан Круковский вспоминает14), что «в Маутхаузене в 1943—1944 годы, когда осуждённый на смерть через повешение стоял на стуле с петлёй на шее, оркестр играл «прощальный» шлягер: «Komm zuruck (Вернись)».

А Франтишек Стрый15) описывает судьбу пойманных беглецов из лагеря. После допросов и пыток в politische Abteilung (политическом отделе) несчастного выводили на вечернюю поверку «и ставили […] перед строем его товарищей-заключённых […]; ему вешали на шею барабан […] и приказывали идти вдоль строя, барабаня как можно громче. Бедняга шёл из последних сил, ударял палкой в барабан, и в его глазах читалось столько покорности и самоотречения, что было прямо-таки удивительно, как это он до сих пор не пал на землю трупом. Такие прохождения перед строем мы воспринимали мрачно и с серьёзностью [подчёркнуто К. Б.]. Нередко также случалось, — добавляет Франтишек Стрый, — что кто-нибудь вдруг разражался истерическим смехом».

- Освенцимские майстерзингеры («Die Meistersinger von Nürnberg», «Нюрнбергские майстерзингеры» — название оперы Вагнера).

- Полёт валькирий («Ritt der Walküren» — известная композиция из оперы Рихарда Вагнера «Валькирия»).

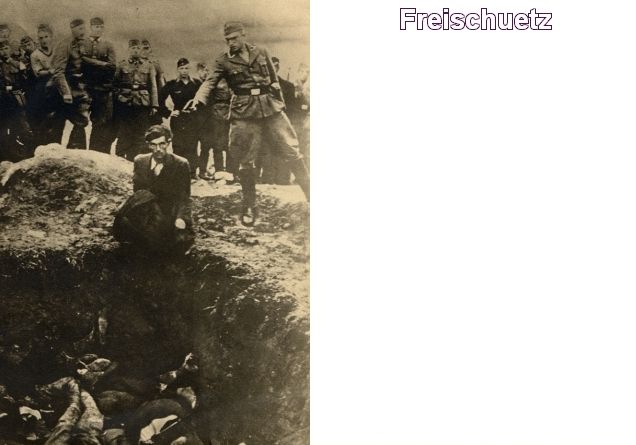

- Вольный стрелок («Der Freischütz», «Вольный стрелок» или «Волшебный стрелок» — опера Карла Вебера).

- Погасшие огни («Feuersnot» — небольшая комическая опера Рихарда Штрауса).

- Весёлые проделки Тиля Уленшпигеля («Till Eulenspiegels lustige Streiche» — название симфонической поэмы Рихарда Штрауса). Фотография из Маутхаузена: под звуки лагерного оркестра пойманного беглеца провозят в тележке; эсэсовцы усмехаются.

- Казнённые и сброшенные (по-польски здесь игра слов — «straceni i strąceni»; немецкий аналог «Tod und Verklärung» — название симфонической поэмы Рихарда Штрауса; справа на фотографию наложен фрагмент триптиха Ганса Мемлинга «Страшный суд»).

В немецких лагерях, как мы видим, претворялся в жизнь дьявольский симбиоз этического зла и эстетической красоты, или — как это определил Лакс — «необузданной преступности и вершин артистизма». В такой ситуации невозможно было созерцать красоту музыки бездумно — наслаждаться музыкой самой по себе было тогда проявлением бесчувствия, чёрствости и равнодушия, а вовсе не чувствительности. Ибо недостаточно только лишь понимать музыку, нужно ещё понимать ситуацию, в которой она звучит, понимать весь её контекст, понимать и понять, кому и чему она должна служить.

На протяжении веков было создано множество образцов утилитарной музыки. Такая музыка предназначалась, прежде всего, чтобы сделать жизнь её слушателей более приятной, хотя она выражала также и их боль, вызванную смертью близких. Но никогда ещё не появлялось музыки, которая изначально должна была терзать психически и унижать тех, кто стоял перед лицом смерти. А ведь именно такую роль отводили ей два тоталитаризма двадцатого века — нацизм и сталинизм. Они впрягли её в лагерях в позорную работу унижать обречённых там на верную смерть людей.

Вернёмся к первоначальному вопросу Владислава Бартошевского: «Как так могло случиться, что сентиментальные выходцы из мещанских семей стали убийцами?»

Американский психолог Филипп Зимбардо, автор известного тюремного эксперимента, наводящего на размышления, сказал в одном из своих интервью16): «Те, которые творят зло, делают это, как правило, без раздумий; те, которые злу не противостоят, думают, но не действуют; те же, которые творят добро, и думают, и действуют».

Той болезнью, которая охватила большинство немцев в тридцатые годы двадцатого века и которая свыше десяти лет держала это самое большинство словно бы в горячечной лихорадке, было безмыслие, было бездумное вручение свой судьбы преступной нацистской идеологии, приведшее в итоге к какой-то фатальной психико-эмоциональной блокаде. Как иначе можно было бы объяснить то, что даже образцовые мужья и отцы, зачастую с высокой личной культурой, но дезориентированные преступной идеологией, оставались совершенно нечувствительными к страданиям и судьбе тех, кого они признали за недочеловеков? Как иначе можно было бы объяснить слёзы эсэсовцев, вызванные музыкой?

Но разве болезнь безмыслия, болезнь безвольной зависимости от идеологии затронула в ушедшем столетии одних лишь немцев, и разве болезнь эта уже полностью прошла?

Ничего подобного! Очаги этой болезни пылали в различных частях мира, и они всё ещё продолжают тлеть, время от времени вспыхивая ярким пламенем и угрожая мировым пожаром. Так или иначе вокруг них творились и ещё продолжают твориться акты геноцида, истребления людей и терроризма. Есть ли нужда перечислять эти горячие точки планеты? А ведь и там раздавалась порою и ещё раздаётся музыка, коварно используемая для того, чтобы психически сломить своих идеологических противников…

У этого краткого эссе, как и у любого эссе, есть свои права. Оно не обязано ничего объяснять, но зато оно может ставить вопросы. Так почему же так происходит? Каковы причины такого положения дел и как им противостоять? И не блестит ли снова в глазах некоторых нынешних слушателей, взволнованных музыкой, слеза эсэсовца?

Примечания

1) M. Komar, W. Bartoszewski. Skąd pan jest? Wywiad rzeka, Warszawa 2006, s. 171. Владислав Бартошевский (род. 1922), историк, писатель, общественный деятель и политик, в 1940—41 годах заключённый концлагеря Освенцим, после окончания войны провёл ещё восемь лет в коммунистических тюрьмах: 1946—48 и 1949—54.

2) I. Szczepański. Häftlingskapelle, Warszawa 1990, s. 17.

3) Там же, с. 20—21.

4) Świadectwo. Wspomnienia Dymitra Szostakowicza tak jak zostały opowiedziane Solomonowi Wołkowowi i w opracowaniu tegoż, przełożyła B. Maluch, Warszawa 1987, s. 116.

5) Sz. Laks. Gry oświęcimskie, Londyn 1979, s. 62. См. также: K. Bilica. Muzyka w obozie według Szymona Laksa i innych. W: Muzyka źle obecna, pod red. Krystyny Tarnawskiej-Kaczorowskiej, Warszawa 1989, t. I, s. 56—93.

6) Там же, с. 68—70.

7) W. B. Pawlak. Urodzeni w Warszawie (1), «Kontrasty», październik 1984, nr 10, s. 29. Следует добавить, что впервые газ «Циклон В» был использован для умерщвления заключённых 70 лет назад, в концлагере Освенцим: в сентябре 1941 года там, ещё во временном подвальном помещении, этим газом были отравлены 600 советских заключённых и 250 больных поляков. И умирали они вовсе не так, как это описано: «Через 15 секунд после начала процедуры они начали переворачиваться и падать». Вовсе нет. До того как после страшных мучений они умирали, проходило, по меньшей мере, несколько минут, а не секунд! С трудом можно себе представить, что чувствовали в это время те несколько сотен первых, а потом ведь и миллион последовавших за ними…

8) F. Stryj. W cieniu krematorium. Wspomnienia z dziesięciu hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych, wyd. IV Katowice 1982, s. 77.

9) См.: K. Bilica. Grywanie Chopina w okupowanej Warszawie. В его же: Wokół Chopina i Polski, Warszawa 2005, s. 87—99.

10) R. Grunberger. Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, przeł. W. Kalinowski, wstępem opatrzył W. Markiewicz, t. 1—2, Warszawa 1987, t. 2 s. 295.

11) Название «Entartete Musik», которым я сопроводил фотографию музицирующих в Освенциме карлиц и карликов, относится, понятное дело, не к несчастным заключённым, а только лишь к тем выродкам-хозяевам лагеря, которые устроили себе грубое развлечение, издеваясь и над музыкой, и над её исполнителями.

12) Z. Ryn, S. Kłodziński. Patologia sportu w obozie koncentracyjnym Oświęcim-Brzezinka, «Przegląd Lekarski», 1974, nr 1, s. 49.

13) Цит. по: A. Kulisiewicz. Muzyka i pieśń jako współczynnik samoobrony psychicznej więźniów w obozach hitlerowskich, «Przegląd Lekarski», 1977, nr 1, s. 69.

14) S. Krukowski. Nad pięknym modrym Dunajem. Mauthausen 1940—1945, Warszawa 1966, s. 195.

15) F. Stryj, цит. соч., с. 60.

16) Krzysztof Urbański. Lucyfer jest w każdym z nas, «Rzeczpospolita», 20 V 2008.

Кшиштоф Билица, июль 2011 года