От редакции:

Кажется, ещё совсем недавно мы отмечали восьмидесятилетие Кирилла Владимировича Ковальджи, «старого мальчика» русской поэзии. Как невероятно быстро летит время… На днях Кириллу Ковальджи исполнилось уже 83 года — и в это по-прежнему трудно поверить, как трудно было поверить и в его 80-летие, и в его 75-летие, и вообще — в то, что он стареет!

Кажется, ещё совсем недавно мы отмечали восьмидесятилетие Кирилла Владимировича Ковальджи, «старого мальчика» русской поэзии. Как невероятно быстро летит время… На днях Кириллу Ковальджи исполнилось уже 83 года — и в это по-прежнему трудно поверить, как трудно было поверить и в его 80-летие, и в его 75-летие, и вообще — в то, что он стареет!

В чём же «секрет» его молодости на девятом десятке лет? Вот как сам Кирилл Владимирович отвечал в своё время на этот вопрос:

Андрей Кончаловский пишет в «Вечёрке»: «Бывают люди старые, но не зрелые. Бывают зрелые, но не старые. Что такое зрелость? Зрелость — это способность учиться. Делать выводы…». Я вспомнил, как молодой критик Владимир Александров упрекнул меня, семидесятилетнего, в незрелости. Он понимал зрелость как завершённость, определённость. Моя «незрелость» — это как раз «зрелость» по Кончаловскому. Я ещё способен учиться и делать выводы.

Эту цитату я выписал из новой книги Кирилла Ковальджи, которая вышла в начале этого года очень приличным по нынешним временам тиражом. В ней читатели встретятся с прежним Ковальджи, каким они его знают и любят: остроумным и задорным, наблюдательным и мудрым, «способным учиться и делать выводы». Книга называется «Моя мозаика, или По следам кентавров». Она состоит из множества интереснейших воспоминаний, эссе и миниатюр и непосредственно продолжает вышедшую ровно десять лет назад его первую книгу, написанную в этом жанре, — «Обратный отсчёт».

Из новой книги Кирилла Ковальджи мы публикуем сегодня только три небольших эссе, по содержанию примыкающих, как нам кажется, друг к другу. Это уже далеко не первая его публикация в «Солнечном ветре», и мы не только с гордостью считаем Кирилла Владимировича своим другом (а в этом, кстати, мы совсем не оригинальны), но и с удовольствием называем его постоянным автором нашего журнала.

Весь иллюстративный материал не является составной частью публикуемых эссе, его подбор и размещение произведены нами. В отдельных случаях, исключительно из оформительских соображений, использованы редакционные комментарии-врезки, выделенные фоном. Остаётся надеяться, что они не покажутся читателям слишком уж навязчивыми.

Валентин Антонов, март 2013 года

Трое из Петрозаводска, трое в Москве…

1.

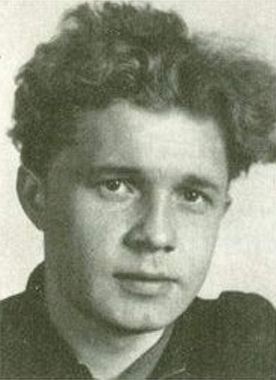

Первым году в пятидесятом в Литературный институт из Петрозаводска прибыл Вовка Морозов. Белокурый, вихрастый, миловидный, как молодой Есенин, он поселился рядом со мной на бывшей даче Маршака в Переделкине, где в ту пору было общежитие. Мы подружились. Вовка легко и упоённо писал стихи, которые сразу нравились. Его стали печатать, помню, он готовил подборку для «Комсомольской правды», я даже присочинил для его стихотворения две строчки, которые ему не давались. Вообще он был переимчив. Однажды он вдохновился моим стихотворением, кончающимся строками:

А утром я придумал Три хороших слова: «Я тебя люблю!»

И написал своё, которое кончалось так:

…Придумал Шесть хороших слов: «Ляля, Лялечка, я тебя очень люблю!»

и спросил простодушно: — Ты не против? Я только для неё…

Шутки шутками, но Вовка Морозов был честным, открытым, талантливым, дружелюбным. Он радовался жизни и себе самому. В другой книге я уже рассказывал об истории с журналом «Март», когда меня исключали из комсомола. Все были «за», кроме троих воздержавшихся — одним из них был Володя Морозов. Честность делала его смелым, а простодушие — слабым. Он по-детски хвалился своими успехами, — получая гонорар, щедро угощал друзей и сам охотно напивался…

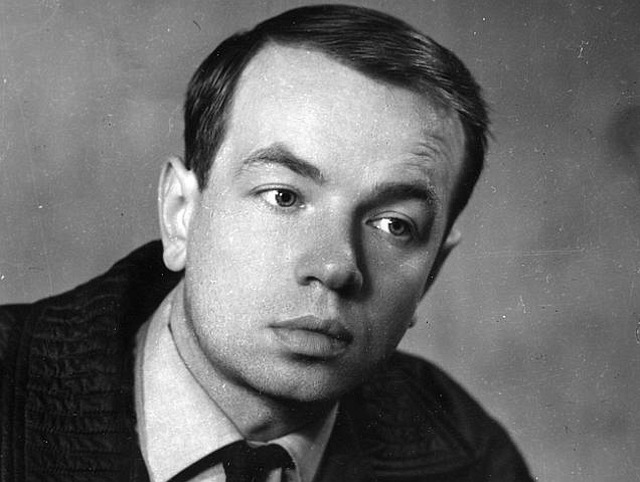

На следующий год из Петрозаводска появились ещё двое: Марат Тарасов и Роберт Рождественский. Первый был поэт ровный, стабильный, таким он и остался, возглавляя писательскую организацию Карелии. Зато Роберт стремительно стал восходящей звездой нового «маяковчатого» поколения советских поэтов — в одном ряду с Евтушенко и Вознесенским.

Я сказал, что Морозов был переимчив. Но слишком доверчиво усвоил «правила игры», когда уже требовалось другое, новое. Евтушенко, например, после вполне «правильного» сборника «Разведчики грядущего» сразу почувствовал востребованность перемен и пошёл на прорыв. А Вовка, уже привыкший успешно «соответствовать», продолжался в прежнем русле. Его первый сборник «Стихи», вышедший в 1957 году, оказался слишком благополучным, приглаженным. И не прозвучал. Редкие лирические прорывы могли что-то значить:

…Не прожил никто без ошибок, Никто без ошибок не рос… Учились мы жить на ушибах, Порою опасных всерьёз.

Но социального звучания не предусматривалось, — автор сводил «ошибки» к чему-то частному, личному («Со мной приключилась беда») и благодарил любимую за поддержку в трудный час… Другой его чуткий земляк Роберт Рождественский уже припечатал калёным железом (все понимали, о чём речь!): «Человек погибает в конце концов, / Если он скрывает свою болезнь!»

К тому времени я, уже окончив Литинститут, уехал в Кишинёв. Доходило до меня, что Вовка чуть не спился, но его взяли в армию, и это его вроде бы спасло…

Короче говоря, Роберт его затмил, и хотя Володя продолжал печататься, однако с недоумением обнаружил, что в его судьбе что-то не состоялось. Он вернулся в Петрозаводск, женился.

Году в 57-ом в один из моих приездов в Москву я встретил его возле Литинститута, он стоял прислонившись к стене, одутловатый, пьяный, с трудом и как-то тупо узнал меня… Не думал я, что вижу Вовку в последний раз, — его жизнь трагически оборвалась. Совершенно неожиданно, без видимой причины, даже напротив — причины были обратного характера! Рассказывали, что в тот день он заключил договор с «Советским писателем» на новую книжку, получил из дому телеграмму, что у него родился сын, выпил на радостях, поехал в Лыткарино и там ночью удавился… Наверное, в приступе белой горячки.

Году в 57-ом в один из моих приездов в Москву я встретил его возле Литинститута, он стоял прислонившись к стене, одутловатый, пьяный, с трудом и как-то тупо узнал меня… Не думал я, что вижу Вовку в последний раз, — его жизнь трагически оборвалась. Совершенно неожиданно, без видимой причины, даже напротив — причины были обратного характера! Рассказывали, что в тот день он заключил договор с «Советским писателем» на новую книжку, получил из дому телеграмму, что у него родился сын, выпил на радостях, поехал в Лыткарино и там ночью удавился… Наверное, в приступе белой горячки.

Ему было всего лет двадцать пять (Евтушенко в «Строфах века» неверно указывает годы его жизни: 1932—1952). Он называл себя «безудержным оптимистом», писал: «Весельчак — я останусь впредь им, / Нервы крепкие у меня…»

Нервы оказались вовсе не крепкими.

Он был предтечей. Как предтечей был и Саша Гевелинг, написавший ещё в 49-ом году: «Не слушайте, не слушайте меня, /Я говорю неправильные вещи…» (не публиковал, конечно).

А Роберт оказался вовремя. Он был самым «системным» из поэтических лидеров шестидесятников.

Женился он для нас неожиданно на Алле Киреевой, поселился во флигеле Дома Ростовых и стал полноправным москвичом…

Так он — единственный из тех трёх петрозаводцев — вошёл в другую, ставшую знаменитой, «тройку»…

2.

У Маяковского при жизни были два наиболее заметных последователя — Асеев и Кирсанов. В последующие годы, несмотря на настойчивые призывы продолжать традиции Маяковского, ничего не получалось. Если не считать пустые риторические попытки Владимира Котова (от него остались в памяти только несколько «антимещанских» строк:

На столике ландыши пахнут во-всю,

За столиком я и жена.

Я говорю ей так нежно «Сю-сю».

«Сю-сю» — отвечает она… ),то лишь в послевоенное время появилось два более примечательных претендента — Григорий Горностаев с поэмой «Тула» («Таращится из люка, / Как баран, / Старая злюка — / Гудериан») и Николай Соколов с поэмой «Именем жизни», в которой на глобальную идейную высоту поднималась борьба с болезнями (дескать, все другие проблемы уже решены:

Медлить нельзя. Примиренцы — обуза. В мир без войн и микробной плесени! …Мы вот граждане Советского Союза уже разбили социальные болезни.

Автор действительно был инвалид. Он старательно копировал интонацию Маяковского:

Куда б не девалась, — В просторах вселенной Разыщу! Проникну сквозь стены в квартиру я. Звенящие нервы раскинул антенной, любимой, тебе радируя…

В. Огнев даже выступил в «Литературной газете» с восторженной статьёй «Маяковский продолжается». Однако эти поэты дальше внешнего воспроизведения поэтики Маяковского не пошли, да и не могли пойти — не пробил ещё час перемен. Потому теперь совершенно забыты. А вот после ХХ-го съезда Маяковский «вернулся» сразу в трёх вариантах: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский.

Роберт не случайно в этом ряду третий. Он оказался наиболее, что ли, советским (хоть и в послесталинском смысле). Член партии, секретарь союза писателей по иностранным делам, председатель ЦДЛ, лауреат Госпремии и т. д.

Я как-то зашёл к нему в его квартиру на улице Горького, недалеко от Кремля. В тот день нанятый архивист проводил инвентаризацию его библиотеки, состоящей исключительно из книг восемнадцатого и более ранних веков. Роберт был богат, — его кормили не столько стихи, сколько песни.

Я выделяю контрастные штрихи, потому что в них отражается время. Если бы писал специально о Роберте, то прежде всего сказал бы, что он был умный, добрый, порядочный и талантливый. Ему, кроме песен, очень удавались пародии, иронические стихи, но он им не придавал значения. Серьёзным делом он считал поэму «Письмо в тридцатый век», которая уже в конце «перестройки» стала анахронизмом («По широким ступеням столетий поднимается ЛЕНИН к вам!»). Увы.

Справедливости ради следует сказать, что в Ленине искали опору и Евтушенко, и Вознесенский — для них не было иного пути в борьбе против пороков системы, при которой они вступили в жизнь. Я тоже чтил Ленина, долго считал, что возможен «социализм с человеческим лицом», болел за Дубчека, потом восторженно принял Горбачёва.

Так, пожалуй, закончилась «традиция» (не поэзия!) Маяковского. По иронии судьбы поэт, который был всего лет на восемь младше, этаким анти-Маяковским закольцевал двадцатый век русской поэзии: Иосиф Бродский.

Самыми популярными были упомянутые трое, им досталась небывалая громкая слава, они сделали своё дело на определённом отрезке времени, однако время — «вещь необычайно длинная» — потом отдало предпочтение бормотанию непечатного «тунеядца», поэту одинокому и внутренне свободному…

В Переделкине, где и сейчас живёт семья Роберта, он, единственный из поколения, удостоился улицы своего имени. На табличке почему-то значится «российский писатель», надо — «русский»!

А у Пастернака нет улицы, его дача-музей по-прежнему находится на улице Павленко…

P. S.

Когда я писал эти строки, умер второй, самый яркий из той тройки — Андрей Вознесенский. Евтушенко шаткой тяжёлой походкой прошёл к микрофону мимо гроба на эстраде Большого зала ЦДЛ. Стал хрипловато читать по бумажке что-то литературно-значительное, потом перешёл к своим свеженаписанным стихам — тут снова обрёл свой сильный эстрадный голос.

Три мушкетёра… Или великолепная тройка… (Их было не трое, конечно, а целая плеяда, имена известны, но моё эссе — штрихи, а не картина).

Помню, как росло сопротивление их приходу. Вот один эпизод шестидесятых годов. Малый зал ЦДЛ. Идёт какое-то обсуждение, председательствует Андрей Лупан. После Евтушенко выступает Алексей Сурков и обрушивается на него с демагогической партийной критикой. Тогда за ним без спроса выскакивает на трибуну Вознесенский, даёт сдачи Суркову — дескать, люди смертны, и вы умрёте, товарищ Сурков, — а поэзия останется, она, а не ваши нападки на неё …

Я видел, как опешил Лупан, неготовый к тому, что назревало в Москве…

Поэты от мира сего. Осознавшие свою силу, свой звёздный час, Отважные и щедрые, везучие и пробивные. Победители. Впервые произошло такое в истории русской поэзии. Они не только победили при жизни, но и прожили дольше своей победы…

…Через две недели после смерти Вознесенского в Кремле президент России вручил Евгению Евтушенко государственную премию.

Он был первопроходцем в этой тройке и он же оказался замыкающим…

Свет этого имени…

Белла Ахмадулина…

Произнесёшь это имя — и сразу становится светлей.

И кто теперь не знает это имя?

А я её помню совсем девчонкой. Я старше, я окончил Литинститут и уже работал в Кишинёве, когда она поступила на первый курс. В один из моих приездов я заглянул на Мещанскую к Жене Евтушенко, он сразу восторженно сообщил, что в институте сенсация — появилась гениальная поэтесса. Он решил немедленно познакомить меня с ней, стал звонить, и действительно через некоторое время в комнату вплыла пухленькая красотка лет восемнадцати. Я загляделся на неё, но как-то не верилось, что она может написать что-нибудь дельное. Слово за слово, мы стали читать стихи. И тут Белла меня поразила трижды. Во-первых, своими стихами, действительно удивительно свежими, новыми, легкокрылыми, во-вторых, своим неповторимым голосом — как напряжённая струна, в третьих — спокойной самоуверенностью, с которой она держалась и выражала своё мнение. Словно эта девушка уже знала, кто она такая и какое место ей уготовано в русской поэзии.

А я её помню совсем девчонкой. Я старше, я окончил Литинститут и уже работал в Кишинёве, когда она поступила на первый курс. В один из моих приездов я заглянул на Мещанскую к Жене Евтушенко, он сразу восторженно сообщил, что в институте сенсация — появилась гениальная поэтесса. Он решил немедленно познакомить меня с ней, стал звонить, и действительно через некоторое время в комнату вплыла пухленькая красотка лет восемнадцати. Я загляделся на неё, но как-то не верилось, что она может написать что-нибудь дельное. Слово за слово, мы стали читать стихи. И тут Белла меня поразила трижды. Во-первых, своими стихами, действительно удивительно свежими, новыми, легкокрылыми, во-вторых, своим неповторимым голосом — как напряжённая струна, в третьих — спокойной самоуверенностью, с которой она держалась и выражала своё мнение. Словно эта девушка уже знала, кто она такая и какое место ей уготовано в русской поэзии.

Вскоре она стала печататься, похудела, ещё похорошела. Пришла слава…

Бремя славы и бремя красоты — женщине не так легко справиться с такими дарами. Ей пришлось расплачиваться и за то, и за это…

Многое, связанное с нашими встречами, хранится в моей памяти. Скажу лишь об одном курьёзном случае. Году в семидесятом я приехал на Пицунду, и первым делом отправился к морю. И чуть ли не первой из знакомых увидел выходящую на берег Беллу. Русалка! Я так восхищённо уставился на неё, что не понял — волна её тянет назад, она оступается на камнях, ей трудно выбраться. Стоял столбом, пока она не протянула руку: «Да помогите же мне!»… Тут я, конечно, спохватился, кинулся навстречу.

О, слепота поклонников!

Примерно в то же время я написал стихотворение, обращённое к ней:

Мне тебя видеть — радость, Потому что ты — редкость, Потому что так редко приходится видеть Женственную женщину, Прекрасную красоту, Талантливого поэта.

Но я не только об этом. Хочу добавить, что время, выпавшее на долю Ахмадулиной, было суровым, — литературная завистливая братия, советские идейные критики, партийные начальники отнюдь не жаловали её и поэтов её поколения. Однако личность Беллы под стать её таланту. Верность своему призванию, друзьям, самой правде — вот суть её характера. Перед лицом невежественной и мстительной власти её поведение было образцовым. Настоящая закалка достоинства и чести — откуда что взялось? Будто с молоком матери она впитала в себя лучшие черты отечественной духовной элиты.

Тяжело пришлось Ахматовой. Ещё тяжелей Цветаевой. Ахмадулиной выпало счастье пережить трагедийность нашего двадцатого века. При всей мучительности пережитого её поэзия светится.

Когда произносишь её имя — становится светлей.

«Истекаю клюквенным соком…»

С недавних пор, как по команде, в мировой поэзии большинство поэтов перестало писать стихи, и даже всё дальше стало отходить от верлибров, которые держались на скрытом ритме, строгом выборе слов, смысловых метафор и свойствах того или иного языка. Глобализация?

Стало очевидно, что перейдена некая качественная граница — родилась и размножается новая форма сочинительства: тексты. Тексты уверенно завоёвывают литературное пространство. Экспансия или агрессия?

Но это полбеды. Любая новая форма может доказать своё право на существование — зависит от таланта, от личности. Но она и должна называться иначе. А тут тексты претендуют не только на звание поэзии, но и на единственно возможную сегодня её форму. К тому же тексты объявились не просто так, а с принципиально иным методом. Или наоборот. Поэты, удручённые избытком культурного богатства прошлого, нашли выход в том, что они отныне чувствуют и видят иначе, а следовательно, и выражение этой инакости должно быть соответствующим — поверх любых канонов. И поехало, и пошло! Километрами стали рождаться тексты, в которых ни одна мысль не может быть выражена нормально, ни одно чувство, ни одна метафора не может быть смысловой, ни один образ — естественным. Главное — изобретать, изобретать, изобретать. Этакие псевдореальные словесные инсталляции. Весьма соблазнительно, эффектно, модно, а главное — доступно даже графоману!

Я на разных международных фестивалях познакомился с творчеством десятков поэтов из самых разных стран и с удивлением обнаружил, что они — мужчины и женщины, молодые и пожилые — за редким исключением подозрительно похожи друг на друга — смею сказать, пишут, как один и тот же человек. Приём тоже один-единственный: поэт создает фиктивную конкретность и лицедействует в ней, изображая трагедию, комедию или просто абсурд.

В России это явление носит пока маргинальный характер, оно существует больше в переводах, но всё-таки… Как к этому относиться? Может, стихи, как таковые, исчерпали себя, и настало время текстов. Прогресс, дескать, неизбежен. Хорошо бы, если так. Но кроме поэтов имеются читатели, а они почему-то тексты «не едят». Увы. На фестивалях, где я принимал участие, поэты дружно собирались вместе, по очереди читали стихи, сами себе вежливо аплодировали, ибо иных слушателей не было. На фестивалях не предусмотрены встречи с читателями! Вообще.

Сей факт подбивает меня на еретические вопросы: перед нами прогресс или нечто противоположное?

Перелистываю несколько свежих антологических изданий.

Цитируемые тексты зарубежных авторов буду приводить в своих переводах с разных языков, осуществлённых чаще всего через румынский и французский.

Прошу прощения, я не стану отмечать степень одарённости тех или иных авторов и называть имена — моя цель ограничена желанием обратить внимание на явление, которое считаю тревожным, превращающим сочинителей в замкнутую касту, соревнующуюся в экстравагантности своих творческих миров. Им самим, наверное, становится скучно, они переживаниям друг друга не верят, но… иначе нельзя, иначе уже не принято…

В качестве примеров приведу подряд начальные строки ряда текстов разных и разноязычных авторов (ради экономии места отделяю строки косой чертой, сохраняя лишь своеобразный синтаксис или его отсутствие):

1. «пок! / выстреливаю пулю в голову и смотрю сквозь / дырку еще освященную убийственным пламенем. / то что вижу непохоже на золотые ворота / ни на высокие двери ни на корону / из еловых веток…»

(«Выстрел»)

2. «Вся моя плоть это свеча / А я пламя в прозрачном небе / мертвый как птицы / Я буду весить больше чем живой…»

(«Ожог»)

3. «Мой ум покрыт стекловатой… / одни говорят, что он стонет от призраков / шершни гудят как поджаренные / среди бунтующих нейронов / верховный шершень требует рапорта / каждую ночь / отдавая меня во власть чертям, хлещущим меня / смоляными связанными узлом горизонтами…»

(«По многим тропкам»)

4. «Я любил ногу еще когда не знал что она / нога и / кожу рук любил / еще когда / не знал что похожа на сморщенный лист / кактуса, / я любил сердце, Господи!, оно прыгало между / ребер как паралитик / как лягушка, слегка электризованная двумя ментоловыми корешками / двумя нитями музыки / я укусил свой язык и увидел что он хорош / я проглотил слезы…»

(«Славы милости»)

5. «Для тебя, чтобы ты был еще выше и еще красивей / и еще стройней / я разделила сердце надвое, / как копыто ягненка. / крала и врала, плевала кровью. // Я мыла трупы / и спала на пластиковых пакетах, набитых мусором…»

(«Дети через сито»)

6. «я потеряла много крови из-за неустановленных причин / словно перед камерой оператора / я убегала изо всех сил в пустыню / и все же сердце треснуло по тебе / лопнуло, превращаясь в нежные нити / говорят что я плетусь с высунутым языком из-за любви / как дикая верблюдица или сука, роняющая пену…»

(«Авария»)

7. «У меня два зверя, / один красный, другой голубой. / Когда голубой пьет, /тот, красный, бегает вокруг — / и наоборот. / Никогда не могу их поймать, разделенная как есть / Между тем, кто стоит, и тем, кто гоняется…»

(«Обернутая луной»)

8. «Хотел бы сказать / кое-что о пепле твоих сумеречных глаз / для них я приготовил слова на линии огня / для них гранаты, саперная лопата / крест из масленичного дерева…»

(«Мона-монада (IХ)»)

9. «жил далеко от моря, избегал зеркал / и сборищ, в которых веселились столь же ревностно / как молились // теперь там было тихо и я мог заметить: / некто спал, остальные охраняли его сон / не догадываясь что он уже покойник / и что рот его полон тьмы…»

(«То, чего ждал, никогда не приходило»)

10. «Кто-то проник в меня, кто-то проник в меня, / кто-то с волчьими лапами. А я сказал: — Волк, / зачем ты волком влез в меня, / почему не облачился в волчью шкуру заранее? / Нет у тебя в лесу родни? / И он сказал: — Я не волк, нет, нет. Это / не волчьи лапы, а ветки, просто ветки»

(«Странный волк»)

11. «Голый посредине голого облака / плывущий на доске из сердцевины дерева смолотого / для лепешки в которой уснут призраки. // в брюхе горы полной каторжников / замурованных в храмах…»

(«Соль»)

И, наконец, 12-й (цитирую одно целиком с долей иронического намерения):

НИЧЕГО Ищу в воспоминаниях: ничего, Не нахожу ничего Я писал, писал, писал. Все фиксировал: Ничего. Облака плывут, река Пересекает поле, свет открывается И закрывается. Ничего, Ни к чему не приводит. Фиксирую ничего, чтобы его не забыть.

Это, так сказать, «автомифологические» тексты. Другая крайность — просто тексты, которые отличаются от обычного прозаического повествования лишь графикой. Они, как правило, длинные. Например (по-прежнему цитирую без разбивки на строки):

«Мой сосед через дорогу, родом из Крайовы / продает колбасы. / Заработал кучу денег на этом деле и купил / участок земли, на которой построил дом. / Дом дорогой и без выдумки. Но не о доме / пойдет здесь речь: а о его дворе, который он все время поливает. / Я почти незнаком с ним, здороваемся лишь, но / я его ввожу в это стихотворение, потому что каждый день добрый день / он орошает двор с цветами. Я видел его / за этим занятием утром на заре, / и видел поздно ночью. Даже когда шел дождь / он не бросал свое занятие, преспокойно держал шланг и / поливал добросовестно цветы, пренебрегая небесной влагой…»

Стихотворный текст или всё-таки просто текст?

Кстати, не удержусь от того, чтобы указать на смешное совпадение. В середине пятидесятых годов в газете «Молодежь Молдавии» я опубликовал стихотворение некоего Сливко, где в обычном рифмованном виде высмеивался административный восторг. Во время дождя рабочий усердно поливал улицу. На недоуменные вопросы горожан он покорно отвечал:

Поливать, не глядя на погоду, Приказали нам директора…

Смех смехом, но на этом сходство обрывается. Современный автор придаёт эпизоду чуть ли не метафизический, эстетический и даже… религиозный смысл. Вот как продолжается начатый выше текст:

«Уверен, он не читает стихов. И потому / его совсем не интересует / что это стихотворение выросло вокруг него / как храм вокруг креста / ему неинтересно / что я его окончательно запер в этом стихотворении / как кораблик в декоративной бутылке. Вечный и нелепый, он поливает истово / двор. Думаю в детстве он жил в местности / выжженной засухой. И еще думаю что однажды ночью / таким ему снился рай, / в виде двора в Крайове, чью зелень поддерживаешь / поливая шлангом. / А теперь он уверенными шагами вступил в тот свой сон/ и непотревоженно там обитает». («Мой сосед через дорогу»)

Ну и что? Неплохо придумано? Но бутафория налицо.

Понимаю, в поэзии столько достижений, столько вершин, что новым поколениям, вступающим в литературу, кажется единственно возможным для спасения своего «я» шарахаться и тыкаться во все стороны, к тому же мир изменился, невозможно писать, как вчерашние гении, должно же обозначиться что-то свое. Развитие форм и поисков не остановить.

Но давайте признаемся — перед нами общий кризис в поэзии. Литературоведы говорят одно, а читатели реагируют иначе…

Литературоведение не относится к точным наукам, потому нет опорного, годного на все времена определения поэзии. Самое простое — это «нужные слова в нужном порядке». Отсюда и отличие поэзии от прозы. Прозу (героев Достоевского, Толстого) мы запоминаем вне словесной ткани, а стихи — только слово в слово. Именно эти слова и только в таком порядке. Потому «тексты» не относятся к поэзии, их можно пересказывать другими словами, это особый жанр.

Бывают и исключения. Например, работа Льва Рубинштейна. Зря его причисляют к поэтам, у него свой жанр, хотя оригинальность его текстов в том, что они не поддаются пересказу. Но не как поэзия, а, скажем, как слоганы или афоризмы. Конечно, многие стихотворные по форме произведения не являются поэзией, а в прозе, напротив, нет-нет да и вспыхивает поэзия. Однако речь о принципе. Не об удачах или неудачах, а о том, что кошка — не собака.

Давайте пишущих тексты не называть поэтами. Как-нибудь иначе.

Несколько слов о том, что происходит в современной русской поэзии (в последнее время всё чаще в печати появляется курьёзное определение — «российская»!). Она, утратив мощную социально-политическую роль прежних лет, теперь — при полной свободе самовыражения — мучительно ищет читателя. У неё богатое меню — от герметических блюд до похабной приправы, от патриотистских (не путать с патриотизмом!) заклинаний до снобистских фокусов. Тиражи поэтических книг трудно назвать тиражами, это скорей подарочные издания для друзей и знакомых. По Интернету рыщут полчища графоманов. Тексты, о которых шла речь выше, тоже пытаются пробиться на авансцену.

Но самое печальное — это отсутствие критики, полное пренебрежение эстетикой и этикой. Лев Аннинский, например, привычно отвлекается от качества поэтических произведений, они для него повод для собственных интересных размышлений. Да и вообще критики перестали друг с другом спорить, каждый солирует, как тетерев. Выходят чисто групповые антологии современных поэтов. И у каждой тусовки свои кумиры. И всё-таки…

Поэтическая энергия бьёт ключом. Молодость остаётся молодостью, душа — душой. Что-то накапливается, в определённый момент вспыхнет вольтова дуга.

Выход укажут не сотни сочинителей-экспериментаторов, не законодатели мод, а единицы — личности, гении — героические традиционалисты и не менее героические бунтари. Не бывает сотни маяковских или сотни бродских.

А заразительный период текстов, я думаю, пресытится самим собой и преспокойно отправится в литературный музей…

Кирилл Ковальджи

Из новой книги Кирилла Ковальджи «Моя мозаика, или По следам кентавра»:

Я никогда не старался делать карьеру.

Я никогда не старался делать карьеру.

Ни служебную, ни литературную. Работу мне всегда предлагали, я её не искал. А с поэтическими знаменитостями не заводил полезных знакомств, — что было, то делалось само собой. Заслуга ли это? Что мной руководило? Кроме всяких приятных объяснений, есть и одно не очень похвальное: избалованность. Я с детства привык, что меня любят, ценят, знают мои способности. Привычка распространилась и на взрослую жизнь, я верил (порой подсознательно), что моё от меня никуда не уйдёт, верней — моё ко мне само придёт. Рано или поздно. В общих чертах так оно и вышло, хотя моё имя не попало (и не попадёт) в так называемый мейстрим. Нормальным людям мои книги нравятся, зато многие профессиональные критики, хоть и свыклись с моим присутствием в литературе, «чувствуют», что мои новые сочинения можно не читать, я не делаю погоды. Например, Аннинский, Рассадин, Шайтанов (которым я дарил книги), не говоря уже о молодых волчатах (которым я книги не дарил). С другой стороны — среди «поклонников» бывали курьёзы: публично называли меня «великим поэтом»…

Честное слово, я не хочу даже и разбираться в том, насколько Кирилл Ковальджи великий поэт (или, скажем, прозаик) и попадёт ли его имя в пресловутый «мейстрим» или не попадёт. Но я твёрдо знаю одно: необычайно цельная личность этого удивительного человека, его ум и его совесть, его поразительное умение стареть не старея — оказали, оказывают и ещё окажут огромное благотворное влияние на многих и многих людей. А что же ещё, в конце концов, может быть важнее этого и ценнее этого?..

Сохранилась аудиозапись выступления Андрея Вознесенского на встрече партийного и государственного аппарата с интеллигенцией. Встреча та происходила 7 марта 1963 года. В довольно изящной форме Вознесенский попытался было выразить мысль, что хотя он, подобно Маяковскому, членом Коммунистической партии не является, но, как и Маяковский, он не представляет «своей жизни, своей поэзии и каждого своего слова без коммунизма». Уже первые слова его выступления, однако, вызвали у тогдашнего руководителя страны Н. С. Хрущёва самую настоящую ярость. Послушайте фрагмент того выступления:

Сотни людей, собравшихся в Свердловском зале Кремля, встречали гневные слова Никиты Хрущёва бурными и зачастую продолжительными — на несколько минут — аплодисментами. Как раз тогда исполнилось десять лет со дня смерти Сталина. Всего лишь 10 лет… Противостоять огромному психологическому давлению было невероятно трудно.