Некоторое время назад на замечательном сайте Russian-Records была выставлена старая советская грампластинка, на этикетке которой значилось: «На отдыхе», Песня Тани, «Ленкино», воспроизведено с кино-пленки изобр. Абрамович, Товстолес и Заикиным».

Вот и всё. Не указаны ни авторы песни, ни её исполнители, ни с какой такой киноплёнки воспроизводили когда-то изобретатели Абрамович, Товстолес и Заикин песню неведомой нам Тани. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что речь идёт едва ли не о самой первой грампластинке, на которой был записан голос Клавдии Шульженко, и едва ли не о первом вообще опыте исполнения песен под фонограмму. В изданных тридцать лет назад мемуарах сама Клавдия Ивановна Шульженко по поводу именно этой грампластинки вспоминала следующее:

… Незадолго до появления анонимной пластинки режиссёр Ленкино Эдуард Юльевич Иогансон пригласил меня принять участие в звуковой кинокомедии «На отдыхе». Но пригласил не сниматься, а только петь за исполнительницу главной женской роли.

Музыку к фильму написал известный композитор Иван Дзержинский, который, насколько мне известно, нечасто обращался к жанру лирической песни. Но его «Песня Тони» [Тани, конечно, а не Тони — В. А.] была удивительно хороша, и я согласилась её спеть. Фонограмму с моим исполнением записали до начала съёмок, а потом уже на съёмочной площадке героине только оставалось прилежно открывать рот и внимательно следить за артикуляцией, чтобы зрители впоследствии не заметили, что она поёт буквально не своим голосом. Кажется, это был первый случай совмещения чужой фонограммы с изображением, совмещения, которое столь часто практикуется сегодня. В ту же пору, о которой я рассказываю, способ этот держался в секрете, и изобретатели записи пластинок с киноплёнки не рискнули, выпуская «Песню Тони», выступить в роли разоблачителей!..

Отыскать в Интернете кинокомедию «На отдыхе» оказалось делом нетрудным. Фильм был снят в 1936 году, а его премьера состоялась в самом конце января 1937 года. Сюжет фильма незамысловат: во время летнего отдыха у моря известный полярник Иван Лебедев — это вторая кинороль будущего народного артиста СССР Юрия Толубеева — повстречал (очевидно, к их обоюдному счастью) славную девушку Таню. Вначале Иван Лебедев намеревался было отдохнуть на курорте инкогнито, но у него это не слишком получилось, и в итоге…

Собственно говоря, мы не знаем с достоверностью, что там у них вышло в итоге: концовка фильма не сохранилась. Но, вероятно, финал кинокомедии был вполне счастливым и оптимистичным, хотя в песенке, которую голосом Клавдии Шульженко поёт в фильме девушка Таня, влюблённая в полярника, слышатся вполне понятные в её положении грустные нотки:

исполняет Клавдия Шульженко

Вместе с тем фрагментом, где Таня исполняет свою песенку, показаны начальные титры фильма, а также заключительные пояснения, которыми сопровождается подготовленный к современному показу вариант.

Сказать по правде, фильм «На отдыхе» трудно отнести к шедеврам киноискусства, и если бы речь шла только о нём, то на этом можно было бы поставить точку. Но внимание моё привлёк комментарий, который кто-то поместил на посвящённой этому фильму страничке:

В 1937 году фильм снят с проката. Непонятно почему, подвоха я в нём не увидел, как и особой смысловой нагрузки. Последние несколько минут фильма не сохранились для истории.

Ответ на вопрос, почему же весёлая, жизнерадостная кинокомедия была снята с проката всего через несколько месяцев после её январской премьеры, следует искать, как мне кажется, в тех самых, показанных выше, начальных титрах: «Авторы сценария: Н. Олейников, Е. Шварц». Писатель и драматург Евгений Шварц очень хорошо известен многим у нас по экранизациям его пьес: знаменитая послевоенная «Золушка» с Яниной Жеймо в главной роли, «Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном времени», «Тень», «Убить дракона» и так далее.

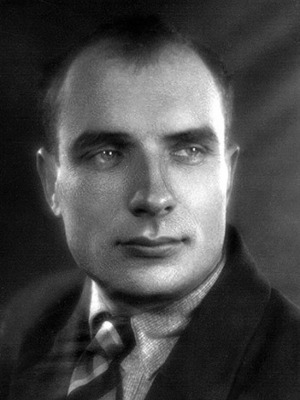

Имя же его соавтора, поэта Николая Олейникова, почти не известно современному читателю. Имя Олейникова на долгие годы было вычеркнуто из русской литературы, да и осталось-то после него не слишком много стихов, но даже то, что осталось, говорит о его громадном поэтическом таланте. Безупречный вкус, уверенный, изначально «масштабный» поэтический почерк наряду с многообразием словно бы надеваемых им в стихах масок, врождённое эстетическое чувство, тонкая ирония и ум — таков Николай Олейников.

Имя же его соавтора, поэта Николая Олейникова, почти не известно современному читателю. Имя Олейникова на долгие годы было вычеркнуто из русской литературы, да и осталось-то после него не слишком много стихов, но даже то, что осталось, говорит о его громадном поэтическом таланте. Безупречный вкус, уверенный, изначально «масштабный» поэтический почерк наряду с многообразием словно бы надеваемых им в стихах масок, врождённое эстетическое чувство, тонкая ирония и ум — таков Николай Олейников.

Его стихи невозможно спутать ни с чьими другими — я не знаю, как делаются подобные вещи. Вероятно, это и есть талант, искра Божия. В своё время имя Николая Олейникова на равных звучало среди таких ныне славных имён, как Самуил Маршак, Корней Чуковский, Николай Заболоцкий, Даниил Хармс, Ираклий Андроников… Даже о его ранних стихах (которые, кстати, в большинстве своём не сохранились) Корней Чуковский сказал следующее:

Его необыкновенный талант проявился во множестве экспромтов и шутливых посланий, которые он писал по разным поводам своим друзьям и знакомым. Стихи эти казались небрежными, не имеющими литературной ценности. Лишь впоследствии стало понятно, что многие из этих непритязательных стихов — истинные шедевры искусства.

Так уж получилось, что для широкой публики творчество Николая Олейникова гораздо более ассоциировалось со стихами и рассказами, написанными им для детей. Да и не только ведь рассказами. Помимо киносценария «На отдыхе», Олейников совместно с Евгением Шварцем написал в середине 30-х годов сценарии для двух весёлых детских фильмов: «Разбудите Леночку» (1934 год) и «Леночка и виноград» (1936 год) — главные роли в них сыграла, кстати говоря, Янина Жеймо, будущая «всесоюзная Золушка». Но неповторимый почерк Олейникова узнаваем в любых его произведениях. Вот лишь небольшой фрагмент из фильма «Леночка и виноград»:

При жизни поэта публикация его стихов состоялась лишь однажды, в 1934 году. Известно, что некоторые свои стихи поэт публиковал под псевдонимами. Кое-что сохранилось в рукописях, в рукописных альбомах, кое-что — в памяти его друзей и близких. Значительное количество стихов Николая Олейникова дошло до нас благодаря его вдове, сумевшей вывезти и сохранить (в копиях) часть рукописного архива поэта.

Вот одно из этих стихотворений, датируемое приблизительно 1928 годом и никогда не публиковавшееся при жизни Олейникова, — типичный пример его иронической поэзии. Стихотворение «Короткое объяснение в любви» написано нарочито «галантерейным языком», и в нём поэт открыто издевается над стихами графоманов, стихами и чувствами столь же фальшивыми, сколь «красивыми» (тут невольно вспоминается чеканная строка из знаменитого перевода Маршака — «ничтожество в роскошном одеянье»; кстати, по поводу иронической поэзии Николая Олейникова тот же Маршак отозвался шутливой эпиграммой: «Берегись Николая Олейникова, // Чей девиз — никогда не жалей никого»).

Итак, первоначальный вариант стихотворения Олейникова «Короткое объяснение в любви» — и современная бардовская песня на эти стихи в исполнении Александра Суханова:

Тянется ужин. Блещет бокал. Пищей нагружен, Я воспылал. Вижу: напротив Дама сидит. Прямо не дама, А динамит! | Гладкая кожа. Ест не спеша… Боже мой, Боже, Как хороша! Я поднимаюсь И говорю: — Я извиняюсь, Но я горю! | Скажете ль прямо — Да или нет? Милая дама Томно в ответ: — Я не весталка, Мой дорогой. Разве мне жалко? Боже ты мой! |

«Короткое объяснение в любви»

Удивительное стихотворение 1934 года «Таракан» тоже никогда не публиковалось при жизни автора, и оно тоже, на первый взгляд, вроде бы «ироническое», дурашливое.

Впечатление это обманчивое, и оно сразу же опровергается авторским эпиграфом — строкой «Таракан попался в стакан», с очевидностью навеянной так называемой «басней капитана Лебядкина» из очень серьёзного романа «Бесы» вполне серьёзного писателя Достоевского.

Стихотворение длинное, но это, как говорится, единственный его недостаток:

Таракан сидит в стакане, Ножку рыжую сосёт. Он попался. Он в капкане. И теперь он казни ждёт. Он печальными глазами На диван бросает взгляд, Где с ножами, с топорами Вивисекторы сидят. У стола лекпом хлопочет, Инструменты протирая, И под нос себе бормочет Песню «Тройка удалая». Трудно думать обезьяне, Мыслей нет — она поёт. Таракан сидит в стакане, Ножку рыжую сосёт. Таракан к стеклу прижался И глядит едва дыша… Он бы смерти не боялся, Если б знал, что есть душа. Но наука доказала, Что душа не существует, Что печёнка, кости, сало — Вот что душу образует. Есть всего лишь сочлененья, А потом соединенья. | Против выводов науки Невозможно устоять. Таракан, сжимая руки, Приготовился страдать. Вот палач к нему подходит, И, ощупав ему грудь, Он под рёбрами находит То, что следует проткнуть. И проткнувши, набок валит Таракана, как свинью. Громко ржёт и зубы скалит, Уподобленный коню. И тогда к нему толпою Вивисекторы спешат. Кто щипцами, кто рукою Таракана потрошат. Сто четыре инструмента Рвут на части пациента. От увечий и от ран Помирает таракан. Он внезапно холодеет, Его веки не дрожат… Тут опомнились злодеи И попятились назад. Всё в прошедшем — боль, невзгоды. Нету больше ничего. И подпочвенные воды Вытекают из него. | Там, в щели большого шкапа, Всеми кинутый, один, Сын лепечет: «Папа, папа!» Бедный сын! Но отец его не слышит, Потому что он не дышит. И стоит над ним лохматый Вивисектор удалой, Безобразный, волосатый, Со щипцами и пилой. Ты, подлец, носящий брюки, Знай, что мёртвый таракан — Это мученик науки, А не просто таракан. Сторож грубою рукою Из окна его швырнёт, И во двор вниз головою Наш голубчик упадёт. На затоптанной дорожке Возле самого крыльца Будет он, задравши ножки, Ждать печального конца. Его косточки сухие Будет дождик поливать Его глазки голубые Будет курица клевать. |

Получается какой-то абсурд: букашечка-таракашечка с его печальными голубыми глазами, жертва строго научного эксперимента, воспринимается нами как обречённый, запуганный, беспомощный человек («сжимая руки, приготовился страдать», «глядит едва дыша» и так далее), тогда как «настоящий» человек (точнее, «подлец, носящий брюки») уподобляется… коню: «Громко ржёт и зубы скалит». Наука строго доказала, что души не существует, и поэтому маленького человека — да ведь даже и не человека, простите, а таракана — смело можно выбрасывать за окно, смело можно рвать на части: и ножами, и топорами, и щипцами, и пилой, и всеми другими инструментами в общем количестве сто четыре. Ничего, как говорится, личного, — только наука, только прогресс…

Из стихотворения «Влюблённому в Шурочку» (с подзаголовком «Надклассовое послание»), написанного Николаем Олейниковым приблизительно в 1932 году:

… Страшно жить на этом свете, В нём отсутствует уют, — Ветер воет на рассвете, Волки зайчика грызут, Улетает птица с дуба, Ищет мяса для детей, Провидение же грубо Преподносит ей червей. | Плачет маленький телёнок Под кинжалом мясника, Рыба бедная спросонок Лезет в сети рыбака. Лев рычит во мраке ночи, Кошка стонет на трубе, Жук-буржуй и жук-рабочий Гибнут в классовой борьбе… |

… Спустя много лет писатель Лев Разгон так вспоминал новогодние праздники 1937 года:

Не помню, чтобы какая-нибудь встреча Нового года была такой весёлой. Молодой, раскованный и свободный Андроников представлял нам весь Олимп писателей и артистов; Николай Макарович Олейников читал свои необыкновенные стихи…

Премьера весёлой кинокомедии «На отдыхе» состоялась чуть позже, 27 января 1937 года. А в ночь на 20 июля 1937 года поэт Николай Олейников был арестован. Ранним утром, выйдя по делам из дому, Ираклий Андроников увидел идущего Олейникова: «Коля, куда так рано?» — и осекся, заметив, что тот идёт не один. Обернувшись на голос, Олейников лишь усмехнулся в ответ…

Грамзапись с песенкой Тани — в сущности, фонограмма из весёлого фильма «На отдыхе» — состоит словно бы из двух частей, хорошо различимых на слух. Тот кинофрагмент, где героиня фильма поёт (голосом Клавдии Шульженко) начало своей песенки, мы уже видели. Концовка же фильма не сохранилась — быть может, именно там и звучит окончание песенки Тани, дошедшее до нас только лишь на той старой грампластинке:

Клавдия Шульженко: окончание песни Тани из фильма «На отдыхе»

Клавдия Шульженко: окончание песни Тани из фильма «На отдыхе»Спустя четыре месяца после ареста, 24 ноября 1937 года, поэт Николай Олейников был расстрелян. Он «проводил вредительство на литературном фронте», «знал о связи участников контрреволюционной троцкистской организации с японской разведкой» и «занимался террористической деятельностью»… Спустя ещё двадцать лет его посмертно реабилитировали.

Это стихотворение Николай Макарович Олейников написал в 1937 году:

Неуловимы, глухи, неприметны Слова, плывущие во мне, — Проходят стороной — печальны, бледные, — Не наяву, а будто бы во сне. Простой предмет — перо, чернильница, — Сверкая, свет прольют иной. И день шипит, как мыло в мыльнице, Пленяя тусклой суетой. Чужой рукой моя рука водила: Я слышал то, о чём писать хотел, Что издавало звук шипенья мыла, — Цветок засохший чистотел.

Символическое надгробие Николая Олейникова находится на Левашовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, месте массовых захоронений «врагов народа» в 1937—1938 годах («Левашовская пустошь», до 1989 года — секретный объект КГБ СССР).

Спустя четыре месяца после полной реабилитации Николая Олейникова, 14 января 1958 года, Ленинградский обком КПСС посмертно восстановил его в партии. По странному совпадению, на следующий день в Ленинграде скоропостижно скончался «добрый сказочник» Евгений Шварц, соавтор Николая Олейникова по нескольким киносценариям.

В оформлении статьи использована работа из альбома современного художника Николая Олейникова.

Валентин Антонов, июнь 2013 года