О прокуренном вагоне

Начиная с далёкого уже 1976 года, с самого первого его дня, телефильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» стал у нас почти столь же непременным атрибутом новогодних праздников, как и салат «Оливье». Без сомнения, счёт общему количеству просмотров «Иронии судьбы» идёт уже на миллиарды, и одно лишь это выводит фильм из разряда чисто кинематографических явлений, делая его событием общекультурного значения. Получилось так преднамеренно или нет, но именно благодаря «Иронии судьбы» в дома и души огромного количества людей проникли (и продолжают проникать) — стихи. Лучшие образцы русской поэзии XX века, самые громкие её имена: Цветаева и Пастернак, Ахмадулина и Евтушенко, а вместе с ними — и самые забытые её имена, когда уже и не понять, чего там больше: собственно поэзии или же истории нашей. Мы уже говорили в этой связи о Владимире Киршоне и о его стихотворении «Я спросил у ясеня…». Сегодня ещё одно имя: Александр Кочетков и его «Баллада о прокуренном вагоне»:

— Как больно, милая, как странно, Сроднясь в земле, сплетясь ветвями, — Как больно, милая, как странно Раздваиваться под пилой. Не зарастёт на сердце рана, Прольётся чистыми слезами, Не зарастёт на сердце рана — Прольётся пламенной смолой. — Пока жива, с тобой я буду — Душа и кровь нераздвоимы, — Пока жива, с тобой я буду — Любовь и смерть всегда вдвоём. Ты понесёшь с собой повсюду — Ты понесёшь с собой, любимый, — Ты понесёшь с собой повсюду Родную землю, милый дом. | — Но если мне укрыться нечем От жалости неисцелимой, Но если мне укрыться нечем От холода и темноты? — За расставаньем будет встреча, Не забывай меня, любимый, За расставаньем будет встреча, Вернёмся оба — я и ты. — Но если я безвестно кану — Короткий свет луча дневного, — Но если я безвестно кану За звёздный пояс, в млечный дым? — Я за тебя молиться стану, Чтоб не забыл пути земного, Я за тебя молиться стану, Чтоб ты вернулся невредим. |

Трясясь в прокуренном вагоне, Он стал бездомным и смиренным, Трясясь в прокуренном вагоне, Он полуплакал, полуспал, Когда состав на скользком склоне Вдруг изогнулся страшным креном, Когда состав на скользком склоне От рельс колёса оторвал. | Нечеловеческая сила, В одной давильне всех калеча, Нечеловеческая сила Земное сбросила с земли. И никого не защитила Вдали обещанная встреча, И никого не защитила Рука, зовущая вдали. |

С любимыми не расставайтесь, С любимыми не расставайтесь, С любимыми не расставайтесь, Всей кровью прорастайте в них! — И каждый раз навек прощайтесь, И каждый раз навек прощайтесь, И каждый раз навек прощайтесь, Когда уходите на миг!

Стихотворение «Баллада о прокуренном вагоне» (многим оно известно также и под другими названиями) прозвучало в исполнении Андрея Мягкова и Валентины Талызиной. Впервые оно было опубликовано, в скромном поэтическом альманахе, лишь в 1966 году — всего лишь за неполные десять лет до того, как оно на всю страну прозвучало в фильме «Ирония судьбы». Его датировка и связанная с его написанием романтическая история известны нам со слов жены Александра Кочеткова, на которые, в свою очередь, ссылается писатель Лев Озеров, впервые опубликовавший стихотворение. Вот как обо всём этом повествует Лев Озеров:

Об истории появления «Баллады» рассказывает жена поэта Нина Григорьевна Прозрителева в оставшихся после её смерти и до сих пор не опубликованных записках:

«Лето 1932 года мы проводили в Ставрополе у моего отца. Осенью Александр Сергеевич уезжал раньше, я должна была приехать в Москву позднее. Билет был уже куплен — Ставропольская ветка до станции Кавказской, там на прямой поезд Сочи—Москва. Расставаться было трудно, и мы оттягивали как могли. Накануне отъезда мы решили продать билет и хоть на три дня отсрочить отъезд. Эти же дни — подарок судьбы — переживать как сплошной праздник.

Кончилась отсрочка, ехать было необходимо. Опять куплен билет, и Александр Сергеевич уехал. Письмо от него со станции Кавказской иллюстрирует настроение, в каком он ехал. (В этом письме есть выражение «полугрущу, полусплю». В стихотворении — «полуплакал, полуспал».)

В Москве, у друзей, которых он извещал о первом дне приезда, его появление было принято как чудо воскрешения, так как его считали погибшим в страшном крушении, которое произошло с сочинским поездом на станции Москва-Товарная. Погибли знакомые, возвращавшиеся из сочинского санатория. Александр Сергеевич избежал гибели потому, что продал билет на этот поезд и задержался в Ставрополе.

В первом же письме, которое я получила от Александра Сергеевича из Москвы, было стихотворение «Вагон» («Баллада о прокуренном вагоне»)…»

Убережённый судьбой от происшедшего накануне крушения поезда, поэт не мог не думать над природой случайности в жизни человека, над смыслом встречи и разлуки, над судьбой двух любящих друг друга существ.

Так мы узнаём дату написания — 1932 год — и исполненную драматизма историю стихотворения, которое было напечатано спустя тридцать четыре года. Но и ненапечатанное, оно в изустной версии, передаваемое от одного человека к другому, получило огромную огласку. Я услышал его в дни войны, и мне (и многим моим знакомым) оно казалось написанным на фронте. Это стихотворение стало моим достоянием — я с ним не расставался. Оно вошло в число любимых.

Вот такая трогательная получилась история. Раздумья поэта над природой случайности в жизни человека, над смыслом встречи и разлуки, над судьбой двух любящих друг друга существ…

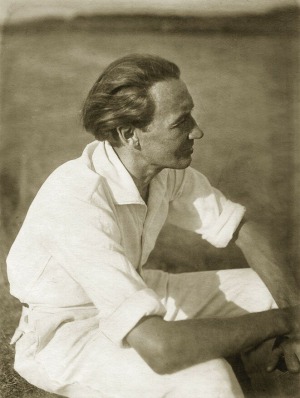

Об авторе стихотворения, поэте и переводчике Александре Сергеевиче Кочеткове (друзья в шутку называли его «наш Пушкин») известно теперь очень и очень немногое. Родился он в мае 1900 года, очень рано начал писать стихи. Переводил Хафиза и Шиллера, Корнеля и Расина… Писал он много, а публиковался мало. Все знавшие его в один голос утверждают, что он был чрезвычайно скромным человеком, душевным и отзывчивым на беды других, но не умевшим толком устроить свою собственную судьбу. Автор замечательных стихов и ставших уже классическими переводов, чьё творчество ценили Вячеслав Иванов и Арсений Тарковский, Лев Горнунг и Павел Антокольский, он панически боялся холодного бездушия редакционных кабинетов и в результате так и не стал формально признанным «советским писателем» с заветным членским билетом в кармане. В праздничный день первого послесталинского Первомая, не дожив всего нескольких дней до своего 53-летия, Александр Кочетков тихо и незаметно умер в Москве. Его первый поэтический сборник, под названием «С любимыми не расставайтесь!», увидел свет лишь в 1985 году…

Об авторе стихотворения, поэте и переводчике Александре Сергеевиче Кочеткове (друзья в шутку называли его «наш Пушкин») известно теперь очень и очень немногое. Родился он в мае 1900 года, очень рано начал писать стихи. Переводил Хафиза и Шиллера, Корнеля и Расина… Писал он много, а публиковался мало. Все знавшие его в один голос утверждают, что он был чрезвычайно скромным человеком, душевным и отзывчивым на беды других, но не умевшим толком устроить свою собственную судьбу. Автор замечательных стихов и ставших уже классическими переводов, чьё творчество ценили Вячеслав Иванов и Арсений Тарковский, Лев Горнунг и Павел Антокольский, он панически боялся холодного бездушия редакционных кабинетов и в результате так и не стал формально признанным «советским писателем» с заветным членским билетом в кармане. В праздничный день первого послесталинского Первомая, не дожив всего нескольких дней до своего 53-летия, Александр Кочетков тихо и незаметно умер в Москве. Его первый поэтический сборник, под названием «С любимыми не расставайтесь!», увидел свет лишь в 1985 году…

Трудно сказать, почему так произошло, но в статью Льва Озерова, цитата из которой приведена выше, вкралась досадная ошибка, до сих пор не исправленная и многократно повторённая в бесчисленных интернет-публикациях, посвящённых знаменитому стихотворению. Как утверждают ставропольские краеведы, любимую жену Александра Кочеткова, на чьи неопубликованные воспоминания ссылается Лев Озеров, звали не Нина Григорьевна, а Инна Григорьевна Прозрителева («Инуся»). Тестем поэта, в гостях у которого супруги проводили то едва не ставшее для них роковым лето, был очень уважаемый в Ставрополе человек, один из основателей местного краеведческого музея, — Григорий Николаевич Прозрителев.

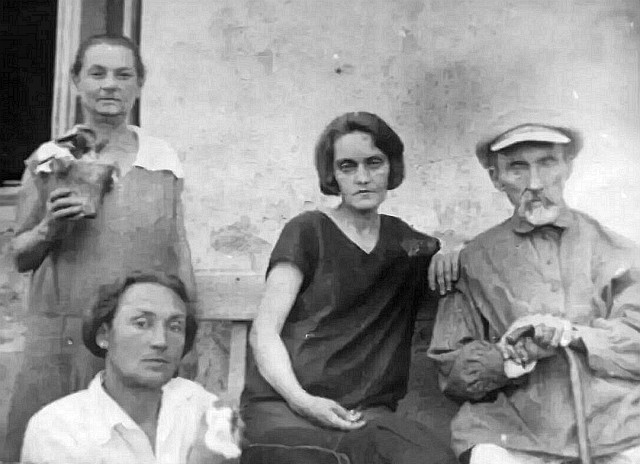

В гостях у Григория Николаевича Прозрителева (на снимке справа):

В гостях у Григория Николаевича Прозрителева (на снимке справа):

дочь Инна (она в центре) и её муж Александр Кочетков (слева)

Григорий Николаевич Прозрителев был, судя по всему, самым настоящим подвижником. Он прожил долгую и яркую жизнь (в тот год, когда родился его будущий зять, ему исполнился 51 год: вероятно, дочь Инна была у него поздним ребёнком). Он скончался в ноябре 1933 года в возрасте 84 лет — стало быть, тот снимок, который представлен выше и на котором мы видим Григория Прозрителева уже глубоким стариком, был сделан, быть может, в то же самое лето, которое едва не закончилось трагически для Александра Кочеткова и его жены и результатом которого стало знаменитое его стихотворение «С любимыми не расставайтесь».

Для характеристики той железнодорожной катастрофы, которая, по воспоминаниям его жены, вдохновила Александра Кочеткова на написание стихотворения, в вышеприведённой цитате используется эпитет «страшная», а также отмечается, что произошла эта катастрофа с сочинским поездом на станции Москва-Товарная, то есть практически уже в Москве, недалеко от Курского вокзала. Быть может, речь идёт о крушении скорого поезда № 2, которое случилось на станции Люблино-Дачное, как раз рядом со станцией Москва-Товарная, 16 октября 1932 года, в воскресенье (автор упомянутой выше статьи из газеты «Ставропольская правда» тоже ведь отмечает: «Поезд, ушедший в субботу, потерпел крушение»). Коли так, то время написания знаменитого стихотворения можно определить с точностью буквально до двух-трёх недель: конец октября — начало ноября 1932 года (стихотворение было «в первом же письме, которое я получила от Александра Сергеевича из Москвы»)…

И каждый раз навек прощайтесь, Когда уходите на миг!

«Поэт не мог не думать над природой случайности в жизни человека»… Вообще говоря, в начале 30-х годов статистика катастроф на железных дорогах СССР и сама-то по себе, даже безотносительно к личному опыту, вполне позволяла поэту очень глубоко задуматься «над природой случайности в жизни человека»: ежегодно на железных дорогах страны случались десятки тысяч всевозможных крушений и аварий.

В катастрофе 16 октября 1932 года погибло 36 человек. В стихотворении ничего об этом не говорится, но начальник станции Люблино-Дачное был тогда расстрелян, а дежурный по станции получил 8 лет; свои года получили также сторож и сигналист…

За расставаньем будет встреча, Вернёмся оба — я и ты.

Но мы ведь говорим сейчас о поэзии, правда?.. Ну да, о поэзии… Но ведь и о катастрофах — тоже! В таком случае, никак нельзя не упомянуть и о той железнодорожной катастрофе, которая произошла двумя годами ранее, в сентябре 1930 года, и ведь буквально там же, на злополучном коротком участке пути: станции Перерва — Люблино-Дачное — Москва-Товарная.

И хотя та катастрофа унесла значительно меньше жизней (16 погибших), чем катастрофа, заставившая Александра Кочеткова задуматься над природой случайности в жизни человека, но именно она стала последней каплей, переполнившей народное терпение. «Железной метлой выметем с транспорта расхлябанность и верхоглядство», «Поднимем массы на борьбу за чёткую, революционную трудовую дисциплину», «Рабочие клеймят позором виновников крушения», — таково было общее настроение.

Удар по Перервам: Новиков и Черенков получили по 10 лет, а Яковлев — 5 лет

Удар по Перервам: Новиков и Черенков получили по 10 лет, а Яковлев — 5 лет

Но мы ведь говорим сейчас о поэзии, правда?.. О поэзии. Одним из первых задумался тогда над природой случайности поэт Демьян Бедный (Ефим Придворов):

…«Причина крушенья — небрежность бригады», Калеки! Убитые! Стоны и кровь! Враги, нашей гибели ждущие гады, Прочтут о Перерве и будут так рады, Так рады, Так рады: — «Крушение вновь!» И ждать будут, ждать — за Перервою первой, Если дальше позорно так дело пойдёт, Наш советский-де строй сам собой пропадёт, Сокрушивши себя всесоветской Перервой!!

В отличие от Александра Кочеткова, поэт Демьян Бедный не испытывал особых затруднений с публикациями своих произведений: эти строки появились в газете «Правда» уже спустя три дня после сентябрьской Перервы. Впрочем, положа руку на сердце, надо признать, что и по части размышлений над природой случайности в жизни советского человека — стихотворение Кочеткова явно ведь не дотягивает до этих стихов. «Сокрушивши себя всесоветской Перервой»… В декабре 1930 года руководство партии сочло необходимым публично указать поэту Д. Бедному на не совсем правильное понимание им баланса между случайностью и необходимостью.

Я за тебя молиться стану, Чтоб не забыл пути земного, Я за тебя молиться стану, Чтоб ты вернулся невредим.

Демьян Бедный почувствовал себя, словно перед неминуемой катастрофой. Собственно, в письме к Сталину (они были коротко знакомы) он так и написал: «Может быть, в самом деле нельзя быть крупным русским поэтом, не оборвав свой путь катастрофически». (И ведь Сталин тут же ответил ему: не только чрезвычайно опасно, но и совершенно неправильно утверждать, будто «в Советской России реальна лишь грязь, реальна лишь Перерва».)

Нечеловеческая сила, В одной давильне всех калеча, Нечеловеческая сила Земное сбросила с земли.

Заканчивался всего лишь 1930 год — с его 32323 железнодорожными крушениями и авариями. Всё было ещё впереди. Впереди был и 1931 год (43015 катастроф), и 1932 год, когда Демьяна Бедного выселили из его кремлёвской квартиры, а Александр Кочетков задумался над природой случайности в жизни человека, и 1945 год, когда, не пережив затянувшейся опалы, скончался поэт Демьян Бедный, и 1953 год, когда друг за другом ушли из жизни Иосиф Сталин и Александр Кочетков, и 1966 год, вернувший нам стихотворение о прокуренном вагоне, и тот первый новогодний день 1976 года — «Ирония судьбы, или С лёгким паром»…

Всё это было ещё впереди.

Валентин Антонов, январь 2014 года