Всем нам, конечно, помнится эта песня, написанная Микаэлом Таривердиевым для кинофильма «Ирония судьбы». Послушаем её в который уже раз. Поёт Сергей Никитин:

Я спросил у ясеня: Где моя любимая?.. Ясень не ответил мне, Качая головой. Я спросил у тополя: Где моя любимая?.. Тополь забросал меня Осеннею листвой. Я спросил у осени: Где моя любимая?.. Осень мне ответила Проливным дождём. У дождя я спрашивал: Где моя любимая?.. Долго дождик слёзы лил За моим окном. | Я спросил у месяца: Где моя любимая?.. Месяц скрылся в облаке, Не ответил мне. Я спросил у облака: Где моя любимая?.. Облако растаяло В небесной синеве. Друг ты мой единственный, Где моя любимая? Ты скажи, где скрылася, Знаешь, где она?.. Друг ответил преданный, Друг ответил искренний: Была тебе любимая, А стала мне жена… |

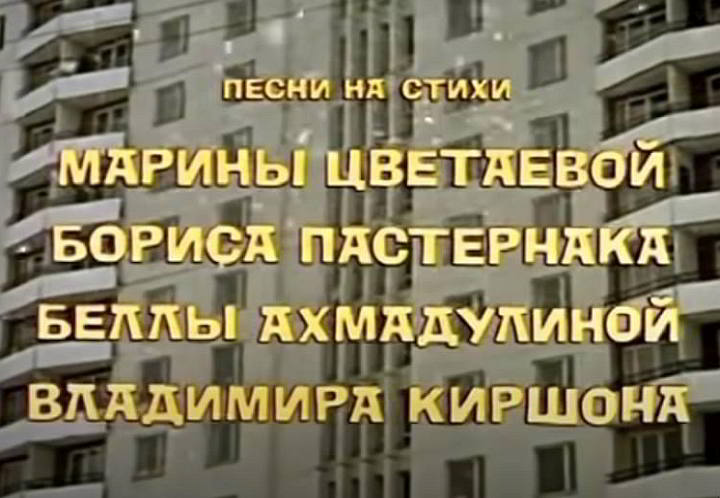

У Таривердиева получилась прекрасная песня, грустная песня о любви. Но… странное дело: в фильме том звучат ведь ещё и другие прекрасные песни, на стихи Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко — и никому и в голову не пришло их пародировать, а вот на текст именно этой песни вскоре появилось очень много пародий…

«Ты б ещё у тумбочки, идиот, спросил!..»

Впервые песня на приведённые выше стихи была написана в далёком 1936 году, и была она гораздо ближе к пародии. «У меня было повеселей, чем у Таривердиева. Там это была ироническая песня», — вспоминал потом о своей работе наш маститый композитор Тихон Хренников, бессменный руководитель Союза композиторов СССР на протяжении многих послевоенных лет.

Жаль, конечно, что мы не можем послушать, как звучала та первая песня, написанная Тихоном Хренниковым. Её ноты едва ли где сохранились, и тому есть много причин.

И, наверное, самая главная причина — это то, автором стихов к этой песне является Владимир Киршон. Ныне это имя почти забыто, а вот на стыке 1920-х и 1930-х годов оно было очень даже известно в писательских кругах — печальной известностью.

Владимир Киршон прославился не столько как литератор, сколько как один из всемогущих тогда руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей — РАПП.

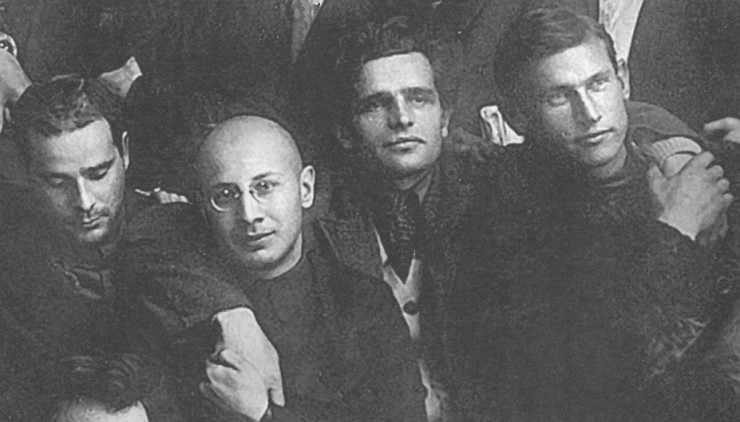

На снимке вы видите Владимира Киршона (он четвёртый слева) в кругу соратников по РАПП. Рядом с ним, в центре, сидит Леопольд Авербах, один из создателей комсомола и главный тогда «пролетарский писатель», сам по себе, однако, писателем не являвшийся.

Алексей Селивановский, Михаил Лузгин, Бела Иллеш, Владимир Киршон,

Алексей Селивановский, Михаил Лузгин, Бела Иллеш, Владимир Киршон,

Леопольд Авербах, Фёдор Панфёров, Александр Фадеев, Иван Макарьев

Впрочем, последнее обстоятельство нисколько не мешало Леопольду Леонидовичу Авербаху точно знать, какие именно литераторы нужны победившему пролетариату, и безошибочно отделять истинно пролетарских писателей от опасных для дела революции «попутчиков».

Достаточно было того, что его матерью была родная сестра Якова Свердлова, соратника Ленина. Что его собственная сестра была женой Генриха Ягоды, соратника Дзержинского и руководителя НКВД в первой половине 30-х годов. Что его собственная жена была дочерью Владимира Бонч-Бруевича, другого соратника Ленина. Что его родной дядя по материнской линии был пасынком Максима Горького. Что сам он был членом первого ЦК комсомола. Что его хорошо знал и ценил один из главных вождей революции — Троцкий.

Ценил его и сам «буревестник революции», Горький. В начале 1932 года, когда Авербах гостил у него в Сорренто, Горький имел хорошую возможность познакомиться с ним поближе. Ему тогда очень понравился 29-летний руководитель советских писателей:

Дорогой Иосиф Виссарионович. За три недели, которые прожил у меня Авербах, я присмотрелся к нему и считаю, что это весьма умный, хорошо одарённый человек, который ещё не развернулся, как следует, и которому надо учиться. Его нужно бы поберечь. Он очень перегружен работой, у него невроз сердца и отчаянная неврастения на почве переутомления…

Переутомление это, подмеченное наблюдательным «буревестником революции», было вызвано, вероятно, ещё и тем, что в благословенном Сорренто Леопольд Авербах старательно выполнял деликатное поручение Ягоды — сделать всё для того, чтобы выманить Максима Горького из Италии в Советский Союз. Как известно, эта операция завершилась полным успехом.

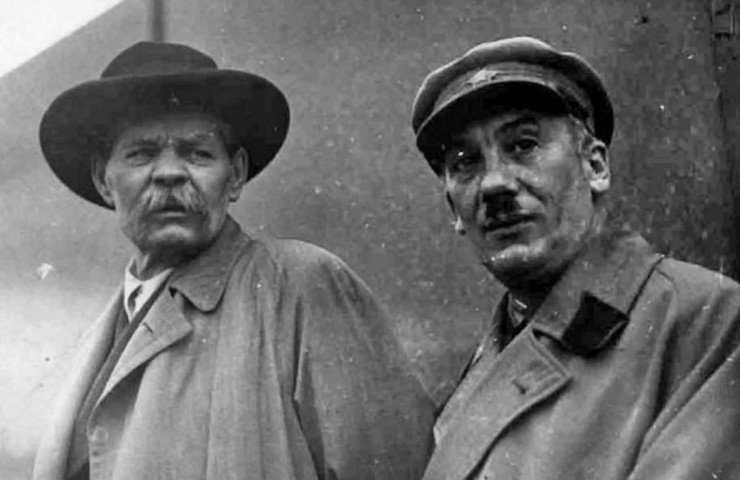

Пролетарский писатель Максим Горький был в постоянном контакте

с руководителем советских чекистов Генрихом Ягодой (1935 год)

Чуть позднее, когда уже и самого Горького не было в живых, когда Генриха Ягоду на посту шефа НКВД сменил Николай Ежов, когда уже и Леопольда Авербаха, и его верных соратников, включая Владимира Киршона, ждала неминуемая гибель, Ягода рассказывал:

Я подвёл к Горькому писателей Авербаха, Киршона, Афиногенова. Это были мои люди, купленные денежными подачками, игравшие роль моих трубадуров не только у Горького, но и вообще в среде интеллигенции…

Писателей?!. Ну что ж, Владимир Киршон и Александр Афиногенов — в отличие от Леопольда Авербаха — писателями всё же были.

Точнее, они были драматургами. Пьесы Афиногенова известны гораздо более, но ведь и пьесы Владимира Киршона находили в своё время путь к театральным подмосткам. В одной из этих его пьес — комедии под названием «День рождения» — и прозвучала та первая песенка, музыку к которой написал молодой Тихон Хренников (и он же являлся автором музыкального сопровождения всего спектакля, поставленного в 1936 году на сцене вахтанговского театра).

Конечно, Авербах со всеми перечисленными выше своими связями — он был обречён: теперь мы это прекрасно понимаем. Обречены были и те, кто стоял к Авербаху слишком близко, кто пользовался покровительством Троцкого и Ягоды.

Киршон, несомненно, был в их числе. Пройдёт ещё совсем немного времени, и расправу над ними писательский мир воспримет едва ли не с восторгом.

«Пришло возмездие: в газетах очень дурно о Киршоне», — запишет в дневнике жена Михаила Булгакова, в травле которого Владимир Киршон являлся едва ли не главным запевалой. А драматург Александр Афиногенов, бывший с Киршоном ведь в очень хороших, дружеских отношениях, напишет о нём такие слова:

Киршон — это воплощение карьеризма в литературе. Полная убеждённость в своей гениальности и непогрешимости… Он мог держаться в искусстве только благодаря необычайно развитой энергии устраивать, пролезать на первые места, бить всех своим авторитетом, который им же искусственно и создавался…

Но всё это случится лишь через год, а тогда, в августе 1936 года, произошло своего рода знаменательное событие: в газете «Правда» было опубликовано самое-самое первое писательское произведение совершенно нового жанра — жанра коллективных писем с требованием расстрела.

Расстрелять тогда писатели требовали, правда, не своих коллег, а пока что лишь активистов «антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра» во главе с Каменевым и Зиновьевым. Среди подписавших мы видим и фамилию Киршона:

«Стереть с лица земли!» — под таким заголовком в газете «Правда» от 21 августа 1936 года

«Стереть с лица земли!» — под таким заголовком в газете «Правда» от 21 августа 1936 года

было опубликовано это «письмо советских писателей» (так гласит подзаголовок)

Впрочем, нет! Кажется, один из коллег там у писателей всё-таки был — «подлец и предатель» Рихард Пикель (тоже, подобно Киршону, травивший Михаила Булгакова).

Само собой разумеется, советский суд не мог не прислушаться к настоятельным требованиям советских писателей: вся «троцкистско-зиновьевская банда» была приговорена к высшей мере социальной защиты — и расстреляна.

А ведь всё это было только лишь начало. Письма писателей пошли затем в газеты непрерывным потоком. Почти все «инженеры человеческих душ» подписывали эти письма — в том числе и те, которые были на очереди следующими.

«Ирония судьбы»… Ирония судьбы?.. В своё время Гегель высказался в том смысле, что события, кажущиеся сперва случайными, при их повторении становятся в сознании людей вполне оправданными и едва ли не единственно возможными.

Идея использовать громкие писательские имена в борьбе со своими противниками — эта идея пришлась власти по душе. Иные писатели незаметно возмущались, бывало что и прятались — но их находили, и они всё подписывали. Постепенно, совсем по Гегелю, писатели вошли во вкус и почувствовали свою значимость и свой политический вес.

По-видимому, самое-самое последнее писательское произведение из жанра коллективных писем появилось спустя пятьдесят семь лет после самого первого — в октябре 1993 года:

«Писатели требуют от правительства решительных действий» — под таким заголовком

«Писатели требуют от правительства решительных действий» — под таким заголовком

в газете «Известия» от 5 октября 1993 года было опубликовано это Обращение

«большой группы известных литераторов» (как написано в подзаголовке)

«Фашистские террористы метили в самое дорогое, что есть у всех честных людей человечества, — в Сталина, — писали «советские писатели» в самом первом письме. — Фашизму история оставляет самые низкие отбросы, подобных которым не знал мир».

«Нам очень хотелось быть добрыми, великодушными, терпимыми. Добрыми… К кому? К убийцам? Терпимыми…К чему? К фашизму? — вторили предшественникам наши «известные литераторы» в самом последнем письме. — Эти тупые негодяи уважают только силу… Мы не можем позволить, чтобы судьба народа, судьба демократии и дальше зависела от воли кучки идеологических пройдох и политических авантюристов».

Вся и разница-то между первым письмом «инженеров человеческих душ» и их последним письмом состоит в том, что отъявленные сталинисты с требованием покарать «врагов народа» обращались всё-таки к суду, а убеждённые антисталинисты ради будущего счастья того же народа «жёстко требовали» от правительства и президента — суд признать нелегитимным…

Ирония судьбы…

Упомянутую выше мысль Гегеля творчески развил Энгельс: всё-де воспроизводится дважды — один раз в виде трагедии, а второй раз в качестве фарса. Об этом он сообщил в письме Марксу, и тот немедленно процитировал столь удачный оборот в своей знаменитой работе — неопределённо сославшись при этом на Гегеля, но, разумеется, совсем позабыв сослаться на письмо своего друга. От себя же умница Маркс добавил:

Традиции всех мёртвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых.

… Но вернёмся, однако, в эпоху сталинизма.

Оказалось, что в августе 1936 года «троцкистско-зиновьевская банда» была расстреляна всё-таки не вся. И вот уже в январе 1937 года писатели дружно потребовали смерти для недобитков этой банды. Суд, естественно, снова пошёл им навстречу, и в начале февраля советские писатели с удовлетворением приветствовали «приговор суда, покаравшего подлую троцкистско-зиновьевскую нечисть». И драматург Владимир Киршон тоже тогда приветствовал, вместе со всеми… но дни его самого — были уже сочтены…

Алексей Селивановский, Михаил Лузгин, Бела Иллеш, Владимир Киршон,

Алексей Селивановский, Михаил Лузгин, Бела Иллеш, Владимир Киршон,

Леопольд Авербах, Фёдор Панфёров, Александр Фадеев, Иван Макарьев

Ещё раз взглянем на ту фотографию, которую мы видели выше. Идём слева направо:

Алексей Селивановский — расстрелян в апреле 1938 года.

Михаил Лузгин — арестован не позднее сентября 1937 года, потом был освобождён. С началом войны записался в народное ополчение. Погиб под Сталинградом в 1942 году.

Бела Иллеш, венгр по национальности — не выдержав травли, пытался отравиться газом, но неудачно. Сразу после войны вернулся в Венгрию. Умер там в 1974 году.

Владимир Киршон, автор стихов «Я спросил у ясеня» — расстрелян в 1938 году.

Леопольд Авербах — не то расстрелян, не то покончил с собой в тюрьме: не то в 1937 году, не то в 1938 году, не то в 1939 году.

Фёдор Панфёров — вплоть до 1937 года писал свою знаменитую эпопею «Бруски». Недавно были опубликованы его письма к Сталину, например, такое письмо (март 1934 года):

… После ликвидации РАПП они — Авербах, Киршон, Ив. Макарьев, Фадеев, Бела Иллеш, собравшись, решили противопоставить Горького Центральному Комитету партии, в частности тов. Кагановичу. И тогда же было решено начать критику «Брусков», подкинув эту мысль А. М. Горькому. Против такого предложения будто бы протестовал Фадеев. Кто и против кого там протестовал — неинтересно. А вот планчик свой Авербах всё-таки выполнил…

Известный советский писатель, дважды лауреат Сталинской премии. Умер в сентябре 1960 года.

Слева направо: Киршон, Авербах, Панфёров, Фадеев. «Друг ты мой единственный…»

Слева направо: Киршон, Авербах, Панфёров, Фадеев. «Друг ты мой единственный…»

Александр Фадеев — в течение почти двух десятков лет руководил Союзом писателей СССР. Видный общественный деятель, лауреат Сталинской премии 1 степени. Автор знаменитого романа «Молодая гвардия», долгие годы входившего в школьную программу.

В мае 1956 года, не выдержав борьбы с собственной совестью и находясь в состоянии глубокой депрессии, застрелился. В предсмертном письме, адресованном Центральному Комитету партии, он так объяснил причины своего решения:

… Лучшие кадры литературы — в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли, благодаря преступному попустительству власть имущих… Нас уничтожали, идеологически пугали и называли это — «партийностью»… Я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни…

Официально причиной депрессии и самоубийства был назван алкоголизм.

Иван Макарьев — был арестован в 1937 году, осуждён, отбывал срок в Норильске, в середине 50-х годов был реабилитирован и вернулся в Москву.

Узнав, что в числе писателей, одобривших его арест, был и его близкий друг Александр Фадеев, потребовал от него объяснений. Вместо ответа Фадеев предложил плюнуть ему в лицо (полагают, что именно эта встреча, с давним своим другом, и явилась для Фадеева последней каплей).

В 1958 году Иван Макарьев покончил жизнь самоубийством, вскрыв себе вены…

В кинофильме «Ирония судьбы» мы слышим много прекрасных песен — на стихи Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко… Но только одна лишь эта песня, на слова всеми позабытого ныне Владимира Киршона, звучит в том фильме дважды…

Валентин Антонов, январь 2011 года