Слесарь

В ванне что-то засорилось, трубы издавали гудение, временами переходящее в протяжный вой, причём вода из кранов еле сочилась. Попытка исправить дело домашними средствами (ковыряние в трубе зубной щёткой, напрасные старания дунуть в кран, устные высказывания и т. д.) не увенчались успехом. Пришлось вызвать слесаря.

Слесарь был худ, высок, с седой щетиной на щеках и в очках на остром носу. Его большие голубые глаза взирали исподлобья каким-то мутным плачущим взглядом. Войдя в ванную, он покрутил краны, стукнул молотком по трубе и сказал:

— Фершлюс надо разогнать.

Быстрота диагноза понравилась мне, и я, не сморгнув, спросил:

— А зачем?

Слесарь поразился моему любопытству, но после первой реакции удивления, выразившейся во взгляде поверх очков, кашлянул и сказал:

— Потому что дроссельклапан не в аккурат отрихтован и люфтит.

— Ага! — сказал я. — Понимаю! Значит, если бы дроссельклапан был в своё время отрихтован в аккурат, то сейчас бы не люфтил и не надо было бы разгонять фершлюс.

— Конечно! А теперь из-за этого пуфер придётся раззенковывать, шабровку ему дать, чтобы штендер законтрить.

Я трижды стукнул молотком по трубе, кивнул головой и констатировал:

— Даже по стуку слыхать.

— Чего слыхать?

— Что штендер незаконтренный, но я уверен, что если дать ему шабровку, да ещё и раззенковать как следует, то дроссельклапан отрихтуется, перестанет люфтить и, само собой разумеется, облегчится разгонка фершлюса.

И я измерил слесаря ледяным нахальным взглядом.

Мой профессиональный язык, а также лёгкость, с которой я сыпал услышанными впервые техническими терминами, сбили с толку аскетичного мастера, и он решил мне чем-нибудь понравиться.

— Сейчас я, правда, сделать не могу — шведик не взял с собой… А заплатить вам за ремонт придётся, — он помедлил немного, чтобы добить меня экономическим эффектом, — а заплатить вам придётся 7 злотых и 85 грошей.

— Это немного, — заметил я спокойно. — Я думал, раза в два дороже будет. Что же касается шведика, то, честно говоря, не вижу в нём необходимости. Попытаемся обойтись без шведика.

Слесарь был бледен. Слесарь ненавидел меня. Саркастически улыбнувшись, он сказал:

— Без шве-едика! А как же без шведика сифон зачеканишь? Если бы трихтер был сделан толково, то можно! Но на нем же центра потеряны и во фланце три нитки сорвано, так что я одними клипцанками обойтись не смогу.

— Ну знаете, — воскликнул я, разводя руками, — уж этого я от вас не ожидал! Значит, трихтер, по-вашему, сделан бестолково? Ха-ха! Просто смешно! Где же, господи боже ты мой, видно, что на нем центра потеряны?

— Как это где? — буркнул слесарь. — А допуска на заплечиках с зазором!

Я покраснел до ушей и смущённо сказал:

— Действительно… Я ведь и не заметил, что допуска на заплечиках у него с зазором. Правда ваша. Без шведика тут не обойтись.

И он пошёл за шведиком. Ибо из-за того, что допуска на заплечиках были с зазором, трихтер действительно был сделан бестолково и центра на нём оказались потеряны, так что без шведика невозможно было бы зачеканить сифон с целью раззенковки пуфера, от которой зависело, дать ли ему шабровку, чтобы законтрить штендер, что в свою очередь позволило бы разогнать фершлюс, который оттого плохо работал, что дроссельклапан был отрихтован не в аккурат и теперь люфтил.

1931

Несколько слов касательно оперетты

Велики и неисчислимы мерзости сценического зрелища, именуемого опереттой. Нищета идиотского шаблона, тошнотворной сентиментальности, дешёвой разнузданности, убийственных шуточек, хамство «безумной роскоши», бездонная чёрная тоска извечных ситуаций, банальность унылых «эффектов» — весь этот протухший торт, начинённый мелодраматическими сладостями, политый приторными сливками, каким-то кремом с малиновым сиропом, то бишь «мотивчиками», всё это неприличие, сладострастно облизываемое кретинами из партера и мелобандитами с галёрки, весь этот театральный организм, именуемый опереттой, должен быть, наконец, пнут в соответствующее место столь основательно, чтобы всё в нём перевернулось. Пение, музыка, танец, связанные живым и пульсирующим ритмом, могут создать в театре явление чудесное и увлекательное. Но старую идиотку оперетту надлежит прикончить. Даже помучить её немного перед смертью, чтобы впредь неповадно было. Будь то «Графиня Марица» или «Марина Царица», «Летучая чушь» или «Собачья мышь», «Баяколла», «Перидера», «Индуска», «Пиндуска» или наоборот — всегда, вечно одно и то же: графы, финьшампань, гульба, «любэвь», демонические героини, дуэтик, балетик, кабинетик, весёлые разгульные песенки, от которых веет кошмаром отчаяния, безумные драматические моменты, позывающие к животному смеху, две влюбленные пары, смертельно остроумный комик, очаровательное недоразумение (скажем, отец не узнаёт дочку, поскольку та в новых перчатках; целующаяся пара не замечает входящего в комнату полка тяжёлой артиллерии и т.д.), дипломатические осложнения на Балканах, магараджа в Париже (чтоб тебя там первое же авто переехало!) — таково приблизительно содержимое типичной оперетты.

Героиня каждого такого непотребства обладает поразительной особенностью: в среднем до пятнадцати раз переодевается. В первом акте она сперва одета в скромный домашний костюмчик: платье из серебряной парчи, усеянное бриллиантами, на голове громадная корона из белых плюмажей. Затем она на минутку удаляется в соседнюю комнату, поскольку граф с горничной должны пропеть дуэт о «грезе любви». Возвращается. На ней уже зелёное платье. Она поёт с графом и рассыльным, который невесть откуда появился, куплеты о том, что в мае деревья цветут, а вот осенью, как правило, увядают, танцует, уходит, возвращается. На ней горностаево-шиншилловый туалет, утыканный какой-то дорогой мерзостью. Во втором акте она переодевается цветочницей, потом, оказавшись совершенно голой, вспоминает «сны детских дней, когда сердце в нас трепещет сильней», швыряет миллион франков музыкантишке из «Табарен», пьёт шампанское, разбивает вдребезги бокал (потому что она демоническая), переодевается мединеткой, ноги при этом видны до пупка, поёт вдвоём с князем Сашей Лейнамиску о «сладких грёзах любовных снов, когда приходит вновь в кровь любовь», влезает на стол, переодевается генералом, спрыгивает со стола и поёт о том, что военные — это сплошное удовольствие и «любовный чад сплошных утрат». В третьем акте мы снова видим графиню в домашней обстановке; одетая в бальный туалет, она поёт с директором полиции миленькую частушку о шампанском, причём сорок пять — неизвестно откуда прибывших — шлюх выполняют позади них различные эволюции с крокетными молотками либо с моделями аэропланов (ведь подобные предметы каждый всегда имеет дома под рукой, а уж графиня-то наверняка!), потом появляется комик, переодетый дядюшкой обожаемого Саши, графиня убегает, возвращается в венгерском национальном костюме и выходит замуж за маркиза Булонь сюр Мерд.

Поразительно пленительным бывает во всякой оперетте так называемый хор. Это — трупы и трупини во фраках и голубых платьях. Прежде чем графиня появится где-либо, вся эта труппа трупов образует полукруг и упорно себе потявкивает:

Когда же графиня появится впредь? Её что-то нету давно уж нас средь!

Стоит графине появиться, хорьё восторгается ею и, глядя на капельмейстера, а также грациозно выставляя вперёд левую руку, взывает:

А вот и графиня, кумир она ж наш — Любовные сны ей возьмёшь и отдашь!

Перед будуарной сценой (Саша — Графиня) хорилы и хорицы удаляются, беседуя столь оживлённо, что пожизненных каторжных работ недостаточно, чтобы искупить подобный интерес к судьбе героини.

Несравненен в своём очаровании язык переводных либретто. Я в этом деле как-нибудь разбираюсь, поскольку сам перевёл несколько. Влюблённый в живую, искреннюю, непосредственную по своей выразительности речь, я, переводя оперетки, не смог противиться искушению и страстно всобачивал «счастья сон» и «любви кумир», а всё потому, что герой «дивный он», и возлюбленной не жалко отдать «весь мир». Всё ведь должно быть зарифмовано, а посему — ничего не попишешь! Небывалой популярностью пользуется в опереттах словечко «сон». Ради рифмы дочь, например, обращаясь к отцу, зачастую называет последнего «дивный сон», графиня умоляет лакея принести ей шампанского, «словно во сне», кто уходит «вон», у того, само собой разумеется, сбудется «сладкий сон», где бы ни появлялось «вновь», там без «снов» ни шагу, если уж «весны», то и «сны», и уж конечно: «Помнишь, ах! В сладких снах». Простенько и замечательно также словечко «крас» (родительный падеж множественного числа от существительного «краса»): «Вы мне милей всех крас, пойдёмте в лес тотчас, там ждёт блаженство нас!» либо: «А я тут жду как раз с томленьем ваших крас!» Этого слова в переводах оперетт я, признаться, не употребляю никогда (клянусь всем святым!), но что касается «снов» и «мечт» — случается: «Узнай же ты мои мечты!» — дивно, не правда ли?

О современной опереточной музыке я уж не пишу. Однако уверен, что в настоящем музыканте она вызывает такое же омерзение, как либретто — в поэте. В ней безраздельно царит венско-берлинская дешёвка; попадается, правда, красивый «Weiner Walzer» либо шлягер а-ля знаменитый «Юзик» из «Мадам Помпадур», но в общем — австрийская слащавость, немецкая «Gemutlichkeit» и международная шиммистость берут верх.

Дурацкое это зрелище, нищету коего подчеркивают всё более роскошные наряды и всё более ординарнейшие «вставки», должно решительно уступить место музыкальной комедии — без хоров, графов, «красоток», шампанского, без ослепительных туалетов примадонны (50% сметы и успеха), без наддунайско-черногорского фольклора и берлинских кретинизмов (типа: «Schatzi, zeig mir dein Fratzi» или что-нибудь вроде). Дебелую эту докучную немчуру, эту расфуфыренную фрау Раффке театрального искусства самое время препроводить в паноптикум.

1924

Интервью

На визитной карточке, которую протянула мне горничная, стояло: «Богдан Рышард Лупко, литератор». Затем вошёл сам литератор Богдан Рышард Лупко, объявил, что он — Богдан Рышард Лупко, литератор, и сел.

Богдан Рышард Лупко оглядел стены, письменный стол, полки и, наконец, голосом дрожащим и радостно возбуждённым сказал:

— Вот, значит, храм раздумий, в коем созидает маэстро.

Положительное впечатление, произведённое на меня Богданом Рышардом Лупко, возникло как-то сразу. «Маэстрящих» я вообще-то ненавижу. Но, поглядев в его голубые сияющие глаза, полные восторга и поклонения по отношению ко мне (в глазах этих было целое посвящение — длинное, сердечное, преувеличенное, завершённое глубоким уважением и преданностью), поглядев на беспомощные руки Лупко, руки, которые могли быть в данный момент самыми счастливыми, держи они букет роз (предназначенный, разумеется, мне), — я почувствовал теплую симпатию к Богдану Рышарду и с неподдельным дружелюбием ответил:

— Вот, значит.

Лицо Лупко раскраснелось так, словно бы ответ мой был сенсацией, сюрпризом, чем-то менее всего на свете ожидаемым.

Влажным восхищённым взглядом начал он полировать мебель. Он превратился в весеннее солнце, от которого некрашеные полки, стол, стулья (и я сам) засияли, словно наполитуренные.

Мы помолчали несколько мгновений, оба счастливые и смущённо улыбающиеся.

— Я пришёл, маэстро, просить у вас интервью. Я редактирую литературный ежеквартальник слушателей Высшей Шелководческой Академии (ВША, — прибавил он с лукавой улыбкой). Журнал наш называется «Зови нас, рань!» и…

Название журнала столь озадачило меня с фонетической стороны, что я прервал Лупко и попросил написать последнее на бумаге. Несколько успокоенный увиденным, я поинтересовался программой журнала, его содержанием, целями и тому подобным, то есть абсолютно не имеющими для меня значения вещами.

Литератор Богдан Рышард откашлялся, малость придвинул стул и с воодушевлением начал излагать:

— Нашей целью, маэстро, являются красота и дух. Мы верим в лучезарное будущее, в победу добра и солнца. Наши идеалы: правда, вера, искусство и сила. Долой слабость! Долой маразм! Мы стремимся к новой заре! Человечество должно возродиться, омытое в кринице истины и духа! Серая повседневность должна исчезнуть с лица земли — мы заменим её царством духа и красоты.

На благородном лице розового от природы Лупко проступили пылающие помидорные пятна; левой рукой он темпераментно маневрировал между сердцем и потолком.

Программа ежеквартальника мне очень понравилась. Царство красоты и духа было ведь и моей тайной мечтой. Поэтому я спросил, каким образом ВША реализует свои намерения.

Оказалось, что очень просто. Каждый квартал будет выходить по номеру «Зови нас, рань!», в каковом будет прививаться человечеству вера в красоту, в дух и в лучезарное будущее. С помощью идеалов, истины, искусства и могущества будут изгнаны из мира слабость и маразм, после чего все начнут стремиться к заре — и народы автоматически возродятся в кринице истины и духа. Тут-то и исчезнет серая повседневность, а затем уже настанет царство духа и красоты.

Не скрою — я загорелся этими идеями. Ведь все было ясно и без долгих слов… подумать только, человек веками мучается, трудится, ищет новых дорог, проглатывает сотни книг, но всё более погрязает в сомнениях и внутреннем разладе. А между тем вот этакий Богдан Рышард с молниеносной быстротой овладел совокупностью проблем и загадок, наметил себе чудесную цель, изыскал простые средства для её достижения и — в орлином полёте — мчит к победе.

— Чем же я могу быть вам полезен? — спросил я.

— Мы просим, маэстро, интервью! Мы ждём, чтобы со страниц нашего ежеквартальника прозвучали сильные мужские слова…

— Пожалуйста, задавайте вопросы.

Лупко вытащил из кармана блокнот и карандаш.

— Что маэстро думает о красоте?

Я не колеблясь ответил:

— Верю в лучезарное будущее красоты.

— А о духе что вы думаете, маэстро?

— Дух — это сила. Истина духа и веры должна светить человечеству, а дорога к ней ведёт через золотые врата искусства.

Лупко от восторга потерял рассудок.

— Верно! Верно! — говорил он горячим, заклинательским шёпотом, записывая мои слова. — А каковы, маэстро, должны быть идеалы человечества?

— Идеалами человечества должны быть сила и вера в лучезарную зарю рассвета! Народам следует возродиться в кринице истины и духа, а лозунгом их должна стать вера в то, что маразм и слабость исчезнут с лица земли, омытые рассветными лучами царства духа.

Лупко плакал. Из пылких, горящих глаз его слёзы стекали на помидорные пятна, а последующие капали на блокнот, испещрённый нервическими буквами.

— Ну не чудотворно ли, ну не чудесно ли, — воскликнул он, — что вы, маэстро, понимаете всё и чувствуете, как мы! Ведь мы же не сговаривались! Ведь из ваших уст, маэстро, я услышал подтверждение наших идеалов! Да! Мы тоже веруем в лучезарную победу духа! Наши идеалы идентичны: сила, искусство и истина! Мы устремляемся вместе с вами к новой заре!

— Вместе, юные друзья! — крикнул я. — Да здравствует дух!

— Да здравствует!!! — завыл Лупко уже в трансе, уже в экстазе, уже мой навеки.

— А теперь — водяры бы, девок бы, надраться бы, трах-тарарах бы! — рычал я, как безумный, самозабвенно вознеся десницу к потолку.

— Да! Да! — кричал Лупко в идеалистическом помрачении. — Вместе! Водки! Девок! Трах-тарарах! Надраться! К новой заре! К новым рассветам!

Возвращались мы с Бодей в лучезарном сиянии новой зари. Было семь утра. Бодя плёлся потрёпанный и помятый.

Наконец он пробормотал:

— Слышь, Юлька!.. А может, на вокзале продадут?

Как известно, железнодорожные буфеты открыты круглосуточно и без перерыва, а с недавних пор стали продавать там и спиртные напитки.

1931

«Графоман пишет как попало о прекрасных вещах,

талант пишет прекрасно о чём попало»

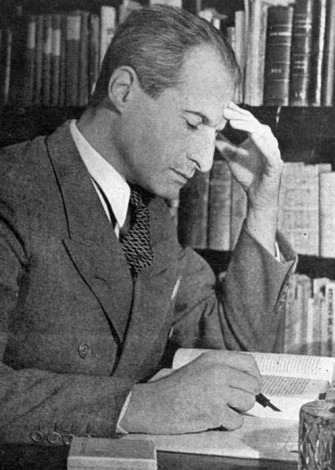

Слева вы видите фотографию Юлиана Тувима. В биографии этого выдающегося польского поэта — немало парадоксов. Многим из нас он известен прежде всего своими великолепными детскими стихами — «Паровоз», «О пане Трулялинском», «Птичье радио», «Очки» и другими, — а ведь стихи для детей составляют лишь очень малую часть его творчества, да и написаны они были в весьма ограниченном временном промежутке. Тувим, который одно время работал в пресс-центре Юзефа Пилсудского, ярого ненавистника России советской и всякой иной, Тувим, сохранявший потом дружеские отношения с видными пилсудчиками, — тот же самый Тувим с огромным уважением и любовью относился к русской культуре и сделал огромное количество переводов с русского на польский: Пушкин, Грибоедов и Баратынский, Лермонтов и Некрасов, Тютчев и Фет, Сологуб и Бальмонт, Брюсов и Блок, Пастернак и Маяковский, а также «Слово о полку Игореве», проза Достоевского, Чехова, Лескова, Короленко… Тувим, чья поэзия поражает глубиной мысли и чувства — это ведь тот же самый Тувим, чьи блестящие афоризмы переполняют в наши дни интернет (один из них вынесен в заголовок этого послесловия). Наконец, парадоксальным является то, что человека, составившего целую эпоху именно в польской поэзии, человека, во всех отношениях являвшегося гордостью Польши, символом всего лучшего, что в ней есть, человека, весьма далёкого от собственно еврейской культуры, — именно такого человека польские националисты годами травили, припоминая ему его еврейское происхождение и отказывая ему в праве считать себя поляком. Своим ненавистникам Юлиан Тувим ответил, ответил в своём поразительной силы обращении «Мы, польские евреи»:

Слева вы видите фотографию Юлиана Тувима. В биографии этого выдающегося польского поэта — немало парадоксов. Многим из нас он известен прежде всего своими великолепными детскими стихами — «Паровоз», «О пане Трулялинском», «Птичье радио», «Очки» и другими, — а ведь стихи для детей составляют лишь очень малую часть его творчества, да и написаны они были в весьма ограниченном временном промежутке. Тувим, который одно время работал в пресс-центре Юзефа Пилсудского, ярого ненавистника России советской и всякой иной, Тувим, сохранявший потом дружеские отношения с видными пилсудчиками, — тот же самый Тувим с огромным уважением и любовью относился к русской культуре и сделал огромное количество переводов с русского на польский: Пушкин, Грибоедов и Баратынский, Лермонтов и Некрасов, Тютчев и Фет, Сологуб и Бальмонт, Брюсов и Блок, Пастернак и Маяковский, а также «Слово о полку Игореве», проза Достоевского, Чехова, Лескова, Короленко… Тувим, чья поэзия поражает глубиной мысли и чувства — это ведь тот же самый Тувим, чьи блестящие афоризмы переполняют в наши дни интернет (один из них вынесен в заголовок этого послесловия). Наконец, парадоксальным является то, что человека, составившего целую эпоху именно в польской поэзии, человека, во всех отношениях являвшегося гордостью Польши, символом всего лучшего, что в ней есть, человека, весьма далёкого от собственно еврейской культуры, — именно такого человека польские националисты годами травили, припоминая ему его еврейское происхождение и отказывая ему в праве считать себя поляком. Своим ненавистникам Юлиан Тувим ответил, ответил в своём поразительной силы обращении «Мы, польские евреи»:

… Быть поляком — не честь, не заслуга, не привилегия, а то же самое, что дышать. Не знаю людей, которые с гордостью дышат.

Я поляк, ибо в Польше родился, рос, учился, был счастлив и несчастен… Я поляк, ибо живёт во мне тайное суеверное желание, неподвластное ни разуму, ни логике, чтобы мёртвое моё тело приняла и вобрала польская земля. Я поляк, оттого что об этом говорили мне польскими словами в родительском доме. Оттого что с младенчества вскормлен польскою речью. Оттого что польским стихам и песням учила меня мама. И первая поэтическая волна, накрывшая меня с головой, рассыпалась брызгами польских слов. Поэзия — суть моей жизни — немыслима на другом языке, даже если владеешь им в совершенстве.

Я поляк, оттого что по-польски поведал о первой любви — лепетал о радостях её и грозах. Я поляк, оттого что поэт. И поэт, оттого что поляк. И ещё оттого, что берёза с ивой милее, чем пальма и кипарис, а Мицкевич с Шопеном — дороже Шекспира и Бетховена. Отчего дороже — разуму опять-таки недоступно. Я поляк потому, что глубоко усвоил некоторые, сугубо польские недостатки. И польских фашистов ненавижу больше, чем всяких иных. Вот самое серьёзное доказательство, что я — настоящий поляк. И главное — хочу быть поляком…

Он и был поляком, он и остался поляком до конца. Чудом ускользнув в сентябре 1939 года из разгромленной Польши, Юлиан Тувим долгие семь лет провёл в эмиграции. «Меня выбросило сперва в Париж, потом в Португалию, затем в Рио-де-Жанейро (чудо из чудес), наконец, в Нью-Йорк… А должно было забросить в Россию», — писал он потом. Собственно, в этих его словах и заключена суть той его «непольскости», которую ему не могли простить националисты.

Война словно бы рассекла его жизнь надвое. Его лучшие произведения были созданы в Польше. В Америке Тувим почти не писал стихов: начатая было им поэма под названием «Польские цветы» так никогда и не была закончена. Все его мысли были на родине, среди близких ему людей. О стране своего пребывания Тувим отзывался с обычным своим горьким остроумием, говоря, что она «непосредственно от эпохи варварства перешла в эпоху декадентства — без того, что обычно бывает посередине и длится множество лет, — без этапа культуры». Манифест «Мы, польские евреи» был написан им в 1944 году — Тувим только что узнал о гибели своей матери, оставшейся там, в истекавшей кровью Польше…

Те коротенькие рассказы-юморески Юлиана Тувима, которые вы прочитали, были в своё время переведены на русский язык Асаром Эппелем — блестящим переводчиком не только Тувима, но и многих других поэтов. Теперь он и сам известный писатель-прозаик: несмотря на прекрасные стихотворные переводы, Асар Эппель поэтом не стал.

А вот Тувим — он прежде всего поэт, настоящий, большой поэт. Всё, за что он брался — будь то юморески, весёлые детские стихотворения, публицистические статьи или афоризмы — всё он делал на высочайшем уровне мастерства. Но главным делом его жизни была поэзия — глубокая, полная сомнений, боли и раздумий. Поэтому и закончить своё послесловие о Тувиме мне хотелось бы всё же его стихами.

Стихотворение «Разговор» из сборника «Слова в крови» (1926 год) весьма характерно для творчества Юлиана Тувима. Оно было написано Тувимом примерно в то же самое время, что и озорные его юморески. На русский язык его перевёл всё тот же Асар Эппель. Послушайте, как оно звучит в исполнении Анатолия Шагиняна (фрагмент музыкальной композиции «Песни людские»):

… Сразу после окончания войны Тувим вернулся на родину. Но и там его не оставили в покое. В конце лета 1953 года они с женой решили, что проведут Рождество на курорте в Закопане. И тут же последовал странный телефонный звонок. Незнакомый голос угрожающе произнёс в трубку: «Не приезжай в Закопане, а то можешь живым не уехать»… Он и не уехал из Закопане живым: 27 декабря 1953 года его сердце остановилось. Инфаркт настиг его в 59 лет…

Валентин Антонов