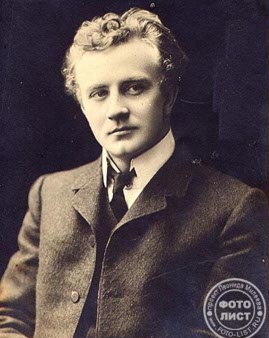

Василий Качалов

* * *

Василий Иванович Качалов подарил мне свою фотографическую карточку. Надпись на ней была в стихах:

Толя, Толя Мариенгоф! Я давно твоих стихов Поддавался обаянью. Рад был первому свиданью, Кажется, в «Гостинице», В той, где «имажиниться» Собиралась ваша рать. Рад был издали слыхать, Что почти вы без штанов, Но богаты звоном слов. А потом тебя — живого — Как-то привела Пыжова Вместе с Нюрой, вместе с Саррой. И в квартирке нашей старой Мы, бывало, до утра Пили водку и «Абрау». Я читал стихи Сергея, Ты свои стихи читал, И на профиль твой Бердслея Джим смотрел и засыпал.

Эта качаловская «квартирка старая» находилась во втором этаже деревянного флигеля, что стоял во дворе Художественного театра. В таких квартирках в Пензе жили самые мелкие чиновники, а в Москве сторожа и дворники. Крохотные комнатки, с крохотными оконцами, с низкими потолками, с поскрипывающими половицами и поющими дверями.

Но до чего же была уютна, радушна, тепла, сердечна, гостеприимна эта дворницкая квартирка!

Я не скажу, какого времени — павловского или александровского — была качаловская мебель, но в креслах было удобно сидеть, на диване — развалиться, а за круглым столом о пяти ножках — вкусно елось, хорошо пилось и чудесно разговаривалось. Потому что не только молодым гостям, но и хозяину, который находился в великолепной мужской зрелости, никто ещё не говорил: «Вася, тебе гуся с яблоками нельзя!» — «Нет, нет, только не поросёнка!» — «Положи обратно кусок, положи! Вот, пожалуйста, это твоё белое мясо — куриная грудка с рисом».

Или: «Вася, Вася, ты уже две рюмки выпил. Хватит! Сам же сегодня доктору слово дал!»

Нет, хвала Господу, тогда ещё всем и всё было дозволено, никто не смотрел трагическим глазом на гусиный филейчик, никто не выхватывал изо рта папиросу и не вёл счёта рюмкам, стопкам, бокалам. Этого скучного и скорбного счета, портящего жизнь.

Ольгу Ивановну Пыжову я бы тоже отнёс к ряду некрасивых красавиц. Разноцветные глаза этой актрисы Художественного театра воспел в своём рассказе один из «Серапионовых братьев». Язычок у Пыжовой был тонкий и острый, как лезвие бритвы, которая почему-то называется безопасной. А о пыжовском нраве следовало бы сказать приблизительно те же слова, что сказал Пушкин о комедии Бомарше:

Откупори шампанского бутылку Иль перечти «Женитьбу Фигаро».

Справедливость этого пока ещё может кое-кто засвидетельствовать. Через год, другой, третий — ещё меньше. Не за горами тот день, когда их не сыщешь и днём с огнем. А жаль! Хорошие свидетели. Они умели и настоящими стихами побаловать человека, и на сцене играли неплохо, и недурно ставили пьесы, и могли до вторых петухов с толком и жаром поговорить об искусстве.

Недавно в МХАТе одного из этих свидетелей, убелённого сединами, отмеченного лысиной, как у линяющего орла, и обласканного народной любовью, принялся поучать бойкий служащий из Министерства культуры. Мой свидетель слушал, посапывая, кивал головой и вдруг буркнул оттопыренными губами:

Недавно в МХАТе одного из этих свидетелей, убелённого сединами, отмеченного лысиной, как у линяющего орла, и обласканного народной любовью, принялся поучать бойкий служащий из Министерства культуры. Мой свидетель слушал, посапывая, кивал головой и вдруг буркнул оттопыренными губами:

— Умерли.

— Простите, кто умер?

— А те, кто могли учить меня.

Так вот: эти немногие свидетели могут подтвердить, что когда Ольга Ивановна была в настроенье, — а в те времена это не являлось редкостью, — она с лихвой заменяла для нашей небольшой компании бутылку шампанского, на которую не всякий день мы могли раскошелиться.

[…]

Не знаю, как другие, а в особенности литературные критики, но лично я верю в любовь с первого взгляда. Верю хотя бы потому, что сам так влюбился. Кроме того, и отец английской драматической литературы сказал: «Тот, кто любил, всегда любит с первого взгляда». В той же степени, если даже не больше (и тут некоторый опыт у меня имеется), верю и я в дружбу с первого взгляда. Именно так — с первого взгляда подружился я с Сергеем Есениным, с Сергеем Образцовым, с Ольгой Пыжовой. Вероятно, подобное случается только в молодости, когда трезвый ум, к счастью, не слишком вмешивается в наши чувства.

В конце первого вечера приятного знакомства на капустнике Камерного театра Ольга Пыжова уже с нежностью говорила и мне, и Никритиной, и Сарре Лебедевой:

— Ну, гады…

Нет, никогда не понять и старым и новым «этим Коганам» тёплого пыжовского слова!

Через два дня, сверкая своими разноцветными глазами, она объявила Качаловым, с которыми была в самых тесных отношениях:

— Сегодня после спектакля я приведу к вам трёх гадов: Мариенгофа, Никритину и Лебедеву.

Для Василия Ивановича и Нины Николаевны слово «гад» было рекомендацией более чем достаточной.

Едва мы сняли шубы и переступили порог, Качалов сказал:

— Что ж, сядем за стол.

— А я уже сижу! — крикнула из столовой Пыжова, нацеливаясь вилкой в «розовую рыбку», как она называла лососину.

Кто не знает, что в гостях самые нудные, самые тягучие те полчаса, что выпадают на вашу долю от появления в доме до «прошу за стол, друзья мои!».

У наших радушных хозяев (вот хитрецы!) этих тягучих тридцати минут не оказалось — увильнули от них.

— Что ты скажешь, Вася, о моих гадах? — спросила Пыжова, жуя «розовую рыбку».

Но Василий Иванович вместо того, чтобы ответить на её лобовой вопрос, как теперь говорится, уже наполнил большие рюмки ледяной водкой, настоянной, как полагается, на лимонных корочках.

Наполнил и улыбнулся своей качаловской улыбкой. Мне приходится употребить этот эпитет «качаловской», «качаловская» потому, что все другие, слишком общие, могут относиться и к одному человеку, и к другому, и к третьему, а качаловская улыбка или качаловский голос — единственны.

Мы чокнулись.

И опять, как позавчера на капустнике в Камерном, случилось то (и это, к сожалению, последний раз в моей жизни), что я подружился с людьми с первого взгляда. Говорю «с людьми», потому что это относилось в одинаковой мере и к Василию Ивановичу, и к Нине Николаевне Литовцевой, его жене, славившейся во МХАТе труднейшим характером.

Хотя я очень боюсь показаться сентиментальным (какое бедствие!), но нет сил устоять против желания разразиться тирадой о душевной чистоте.

Так вот: придёшь, допустим, к кому-нибудь на именины. Глянешь — ни соринки! Всё сверкает, всё блестит. «У меня, мол, чистота, у меня порядок!» А под буфетом, к примеру, пылищи на палец и паутина с дохлыми прошлогодними мухами.

Ну и подумаешь: «Э, дорогая хозяюшка, да ты очковтирательница!»

Нечто подобное бывает и с душевной чистотой. Снаружи всё сверкает, всё блестит, а как ненароком глянешь в укромное местечко души или сердца и — плюнешь в сторону: «Да чтоб тебя чёрт побрал с такой чистотой душевной!.. Грязь, зависть, недоброжелательство».

А у Василия Ивановича и у Нины Николаевны была настоящая душевная чистота. И чтобы увидеть её, понять, почувствовать, не требовалось съесть с ними пуда соли. Одной щепотки за глаза было.

— По второй!

Не успели мы эту вторую закусить белым грибком, как Нина Николаевна, прихрамывая, засуетилась, затормошилась. А не суетилась она, не тормошилась, только когда спала. Но и в эти немногие часы, как уверял супруг, подушка у неё под головой «вертуном вертелась».

— Нина!

А она уже что-то размешивала деревянной ложкой в кастрюльке, какой-то салат чем-то поливала, какое-то блюдо солила и перчила. Потом за каким-то соусником потянулась к подоконнику, который служил добавочным столом.

— Нина!

И Василий Иванович для успокоения дал ей шлепок своей большой мягкой ладонью.

В ответ она деловито проскрипела, почти так же, как скрипели половицы в их крохотной столовой:

— Оставьте меня, Василий Васильевич!

Это было имя и отчество Лужского, небезызвестного артиста Художественного театра.

— Теперь мне всё ясно! — сказал Качалов с завидной серьёзностью. — Теперь мне совершенно ясно, кто тебя, Нина, ещё стукает по этому месту.

Всем стало весело. Очень весело.

Стоит ли пояснять, что на всём белом свете никто, кроме Василия Ивановича, не стукал её «по этому месту».

— Господи, — отозвалась со скрипотцой Нина Николаевна, — от вас, Василий Иванович, немудрено и с ума сойти!

А немудрено было сойти с ума только от Нины Николаевны с её треволненьями и переживаньями, как по большим жизненным вопросам, так и по самым ничтожнейшим пустякам.

Перед заливным судаком в лимонах Пыжова неожиданно задала вопрос, как будто довольно глупый:

Перед заливным судаком в лимонах Пыжова неожиданно задала вопрос, как будто довольно глупый:

— Вася, а как ты считаешь — сделал ты в своей жизни карьеру или нет?

Он, задумавшись на минутку, пожал плечами:

— Как тебе сказать, Ольга… В Америку я ехал во втором классе.

— Понятно! — кивнула Пыжова. — И Качалову, значит, жизнь не удалась.

— Подожди, подожди…

— Не выкручивайся, Васенька.

— Гамлета я всё-таки сыграл… с грехом пополам.

Нина Николаевна презрительно прыснула мелкими смешками и проскрипела:

— Готово! Уже заразился!

— Чем это?

— Да самокритикой большевистской.

— Что ж, это болезнь полезная. Очень полезная. Побольше бы у большевиков таких болезней было.

А перед поросёнком с гречневой кашей он спросил:

— Хотите, я вам почитаю стихи?

У кого из нас после получасового знакомства повернулся бы язык попросить его об этом? Тем более что на его лице ещё лежала пудра на тонком слое душистого вазелина, которым он только что снял грим сегодняшней роли.

— Конечно, хотим, Василий Иванович!

— Мечтали об этом!

— Ну пожалуйста!

— Пожалуйста, Василий Иванович, пожалуйста!

Он стал читать.

Сначала Есенина, потом Блока, потом Верхарна, потом Пушкина, а уж на рассвете Байрона из «Чайльд Гарольда» и Гёте из «Фауста».

Сам Василий Иванович необычайно был похож на Гёте. Только волосы покороче да живот поменьше.

Качалов — это псевдоним. Настоящая фамилия Василия Ивановича — Шверубович.

Когда Художественный театр гастролировал в Америке, нью-йоркские евреи, прослышав про это, взбудоражились.

Здесь, тут, там стало раздаваться:

— Вы знаете, мистер Абрамсон, что я вам скажу? Великий Качалов тоже из наших.

Или:

— Ой, мистер Шапиро, вы что думаете? Вы думаете, что знаменитый Качалов гой? Дуля с маком! Он Швырубович. Да-с, Швы-ру-бович!

— Боже мой! Ой, Боже мой!

Или:

— Как, вы этого не знаете, мистер Коган? Вы не знаете, что этот гениальный артист Качалов экс нострис?

— Подождите, подождите, мистер Гуревич! Ведь он же Василий Иванович.

— Ах, молодой человек, сразу видно, что у вас ещё молочко на губах не высохло! Это же было при Николае Втором, чтоб ему в гробу крутиться! В то чёрное время, скажу вам, очень многие перевёртывались. Да, представьте себе! Перевёртывались из Соломона Абрамовича в Василия Ивановича. Так было немножечко полегче жить. В особенности артисту.

И пошло, и пошло.

Через несколько дней некто скептический мистер Лившиц захотел с абсолютной точностью в этом удостовериться.

Он сказал мистеру Соловейчику:

— Попробуем позвонить по телефону его супруге.

Оказывается, и в Нью-Йорке не всегда хорошо работают телефоны.

— Простите, пожалуйста, значит, со мной разговаривает супруга Василия Ивановича? — не слишком разборчиво спросил скептик.

— Да.

— Будьте так ласковы: не откажите мне в маленькой любезности. Это говорит Лившиц из магазина «Самое красивое в мире готовое платье». А кто же был папаша Василия Ивановича?

— Отец Василия Ивановича был духовного звания, — сухо отозвалась Нина Николаевна.

В телефоне хрипело, сипело:

В телефоне хрипело, сипело:

— Что? Духовного звания? Раввин? Он был раввин?

— Нет! — ответила Нина Николаевна голосом, дребезжащим от удивления и взволнованности. — Он был протоиерей.

— Как? Кем?

— Он был протоиереем, — повторила Нина Николаевна ещё более нервно.

— Ах, просто евреем! — обрадовался мистер Лившиц.

У Нины Николаевны холодный пот выступил на лбу.

— Я, мистер Лившиц, сказала…

Телефон ещё две-три секунды похрипел, посипел и перестал работать.

А через неделю нью-йоркские Абрамсоны, Шапиро, Коганы, Соловейчики и Лившицы устроили грандиозный банкет «гениальному артисту Качалову, сыну самого простого еврея, вероятно, из Житомира».

Василий Иванович с необычайной сердечностью рассказывал об этом пиршестве с фаршированными щуками, цимесом и пейсаховкой, где были исключительно «все свои»:

— Очень было приятно. Весело. Душевно. Сердечно. Очень, очень. […]

Как-то я зашел к Качаловым среди дня. Был май. Прелестный май. Всю недлинную дорогу от Богословского до Брюсовского (Качаловы переехали на новую квартиру) у меня вертелось в мозгу и на языке:

Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце!

Строчка принадлежала одному из самых знаменитых и самых глупых поэтов начала века. Таким он мне уже представлялся и в отроческие годы. Оказывается, в этом мнении я не расходился с Буниным. «У Бальмонта в голове, — сетовал он, — вместо мозгов хризантемы распустились».

Очень обидно и оскорбительно, что даже дураки пишут хорошие строчки, строфы, а изредка и целые стишки.

Мои дорогие коллеги-стихотворцы, вероятно, сродни птичкам-певуньям. На входной двери московской квартиры знаменитого автора, явившегося в мир, «чтоб видеть Солнце», сияла, как у зубного врача, медная дощечка. На ней крупными буквами было выгравировано:

КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ

А вот Маяковский в военкомате на вопрос писаря «Кто вы будете по профессии?», замявшись, ответил:

— Художник.

Выговорить «поэт» ему, очевидно, не позволил пристойный вкус.

Какая же это профессия — поэт?

Дверь мне открыла Литовцева.

— Не вовремя, Толя, не вовремя!

— Да ну?.. Ты, значит, Ниночка, как водится, суетишься.

— Что?

— А Васи дома нет?

— До-о-о-ма он, до-о-о-ма.

— Работает?

— Прихорашивается твой Вася. Второй час прихорашивается. Иди уж туда к нему, иди.

У Качалова в кабинете было много книг, картин, рисунков и фотографических карточек, преимущественно людей бессмертных. Все карточки, само собой, были с надписями. Разумеется, очень нежными. Кто же к Василию Ивановичу относился без нежности?

Пахло мыльным кремом, пудрой и крепкими мужскими духами.

— Привет поэту!

— Привет артисту!

— Садись, Анатоль.

— Сижу.

Перед большим стенным зеркалом в строгой павловской раме Качалов серьёзно и сосредоточенно завязывал красно-чёрный клетчатый галстук.

— Скажи ты мне, всероссийский денди, — озабоченно спросил он, — галстук гнусный? А?

— Да нет. Почему же…

Тем не менее Василий Иванович сорвал его и сердито бросил на диван. Это уж был не первый — сорванный и сердито брошенный.

Протерев тройным одеколоном вспотевшую шею, Качалов снял со спинки кресла другой галстук — чёрный, с неширокой белой полосой наискось.

— А что скажешь об этом?

— Отличный! — ответил я с полной искренностью.

Качалов умело — одним движением — завязал его и тут же рассвирепел:

— Ч-чёрт! Да это же не галстук, а какая-то панихида во храме Василия Блаженного.

И крикнул во всю мощь своего качаловского голоса:

— Ни-и-на-а-а! Запыхавшись, прихрамывая, в кабинет вбежала Литовцева:

— Господи, что ж это такое? Орёшь, как маленький, благим матом… чтоб голос себе сорвать. А вечером тебе, Василий Иванович, спектакль играть. Надо ж наконец относиться с ответственностью к своим обязанностям!

— Помилуй, Нина, да когда же я…

— Хватит оправдываться! Хватит! Ты одно и умеешь делать, что оправдываться. Ну, чего тебе? Чего?

— А где, Нина, мой тот… тёмно-синий… парижский… с пламенем?

— Где, где! Перед носом твоим, вот где!

Тёмно-синий с пламенем висел на самом видном месте — посреди спинки кресла, являющегося как бы вешалкой для галстуков — изящных французских, строгих английских и кричащих американских.

— Прости, дорогая, это я от волнения. И ступай, ступай. Не суетись, друг мой, не мешайся.

Литовцева, лишившись дара речи, только руками всплеснула на пороге.

Проводив её взглядом, я полюбопытствовал:

— Ты, Вася, куда собрался-то?

— М-н-да… на свиданье.

— Я так и сообразил.

Он продолжил многозначительным шёпотом:

— К Константину Сергеевичу.

— Что?

— Меня, видишь ли, сегодня Станиславский вызывает. К двум с четвертью.

И, стряхнув щелчком невидимые пылинки с чёрного пиджака, он торжественно облекся в него.

— Ха! Вот так свидание! Сие у нас по-другому называется, — сказал я разочарованно. — Это, значит, ты для него и галстук менял, и в чёрную тройку вырядился? Подумаешь!

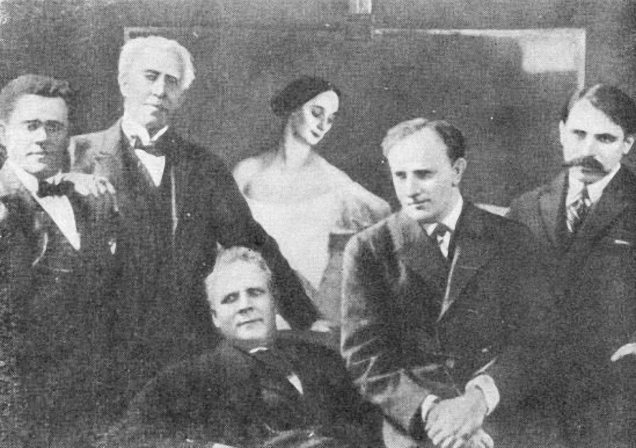

И. М. Москвин, К. С. Станиславский, Ф. И. Шаляпин, В. И. Качалов, С. А. Сорин —

И. М. Москвин, К. С. Станиславский, Ф. И. Шаляпин, В. И. Качалов, С. А. Сорин —

снимок на фоне портрета Анны Павловой работы Савелия Сорина

Василий Иванович взглянул на меня с нескрываемым испугом.

Для имажиниста 20-х годов не существовало богов ни на небе, ни на земле.

— Проводишь?.. Или, может, с Ниной останешься?.. — проговорил он просительно и с надеждой в голосе. — Она тебя чёрным кофе угостит… С бенедиктинчиком.

— Провожу.

Глаза его стали скорбными.

На прощанье Литовцева перекрестила супруга:

— Господь с тобой.

Я с постной физиономией тоже подставил лоб:

— Ниночка, а меня?

— Тебя?

Но я уже отскочил, перепугавшись, что получу по черепу серебряным набалдашником.

— Давай, Нина… Давай палку.

— Господи, а больше ничего не забыл?

Литовцева благоговейно вручила палку с набалдашником своему артисту, которого не без основания считала величайшим артистом нашего столетия.

Он был торжествен, как дореволюционная девочка, отправляющаяся впервые на исповедь.

— Поэт, бери свою шляпу.

— Взял. Надел.

— Шествуй.

— Нет, Вася, это уж ты шествуй, а я зашагаю.

— Шагай, шагай.

— Ну, Христос с тобой, Василий Иванович, — сказала Нина Николаевна уже не тоном МХАТа, а тоном Малого театра.

В высоком молчании мы чинно двинулись по Брюсовскому. Так обычно не идут, а двигают в первом ряду за гробом очень уважаемого покойника. Словом, у меня было совершенно достаточно времени, чтобы подумать о Станиславском. А может быть, он и в самом деле бог? Ведь Василий Иванович с ним порепетировал и поиграл на сцене без малого полвека! И вот под старость, сам будучи Качаловым, перед «свиданьем» меняет галстук за галстуком, наряжается в чёрную тройку и разговаривает многозначительным шёпотом.

Да, и выходит, что бог.

Ну конечно, бог!

Разве когда-нибудь наш Василий Иванович направился бы на свидание к смертному человеку этаким загробным шагом?

Бог! Бог!.. Только ведь ему одному — ему, богу, — и дозволено быть смешным, быть наивным, быть чудаком и не потерять своего божественного величия. […]

* * *

Годы шли. Нет, годы бежали. А почему, в самом, деле, не ходят они солидно, неторопливо, как, например, главные бухгалтеры? Нет тебе этого! Бегут проклятые годы. Бегут, как чёрт знает кто.

— Знаешь, Ниночка, — сказал я, — по моим наблюдениям, теперь и для Качалова, как для имажиниста Мариенгофа, не существует богов ни на небе, ни на земле.

— Уж конечно! Конечно! — нервно подёргивая плечиками, отвечала Литовцева. — С кем поведёшься, от того и понаберёшься.

После воспаления лёгких Качалов отдыхал и поправлялся в Барвихе, что под Москвой.

Тогда же там отдыхали и поправлялись после своих хворостей, очевидно, неизбежных в возрасте, который так и называется преклонным (перед болезнями, что ли?), Константин Сергеевич Станиславский и Марья Михайловна Блюменталь-Тамарина.

Замечательная «старуха»! Сценическая «старуха» с молодых лет. Малый театр в то время был ими богат и славен.

В один из понедельников, когда МХАТ отдыхал, Литовцева заехала за мной и Никритиной:

— Толя, Нюша, поедемте к Василию Ивановичу. Он звонил по телефону. Очень хочет вас видеть.

Мартышка схватилась за голову обеими руками:

— Ужас! Ужас!

— Что, Нюшенька, не можешь?

— У нас сегодня чтение пьесы. У Таирова в кабинете.

И верхняя губа её, искривившись, запрыгала, как у младенца, собиравшегося заплакать.

— А ты можешь, Толя?

— Очень даже.

— А с Нюшей мы поедем в следующий понедельник.

Тут же Литовцева заботливо проскрипела:

— Только, друг мой, ты уж не засиживайся у Василия Ивановича.

— Ладно.

— И стихи свои ему не читай, пожалуйста. Читай уж мне, дома. Я хоть не после болезни. Я их получше перенесу.

— А тебя, Нина?..

— Что меня?

— Ведь тебя, дорогая, тоже довольно трудно переносить. Даже здоровому человеку.

— Такого нахала, как ты, мой друг, ещёе свет не видывал.

— Невозможнейший! — предательски согласилась Никритина.

Падал снег.

Барвихинские столетние сосны стояли вокруг дома этакими кавалергардами в белых мундирах.

Мягкими дорожками цвета травы мы прошагали по коридору в качаловскую комнату.

— Как ты помолодел, Вася! — сказал я.

После болезни он несколько скинул негрузный жирок, а зимнее солнце позолотило лицо в часы неторопливых прогулок.

— Скоро юношей стану, — отозвался Качалов. — Вот только бы ещё три-четыре воспаления лёгких.

— Типун тебе на язык, Василий Иванович! — прокричала супруга.

— Шутки в сторону, а ведь меня недавно Всевышний к себе призывал.

— Что?.. — непритворно перепугалась она. — Что такое? Куда это он тебя призывал?

— К себе, на небо.

— Что?..

— Иду это я по нашей дороге вдоль леса. Размышляю о жизни и смерти. Настроение самое философское. Болел-то я не в шутку. Уж «бренные пожитки собирал», говоря по-есенински.

— Перестань, Василий Иванович!

— Вдруг слышу…

— Василий Иванович, тебе нельзя много разговаривать.

— Подожди, Нина… Вдруг слышу голос с неба: «Ва-сиилий Ива-анович! Ва-си-илий Ива-анович!..» Так и одеревенел. Ну, думаю, кончен бал. Призывает меня к себе Господь Бог.

Литовцева испуганно перекрестилась.

Литовцева испуганно перекрестилась.

У неё в комнате над столиком, где лежали книги Маркса и Ленина, всегда теплилась лампадка перед старенькой иконкой Божьей Матери.

— Ну?.. — спросил я нетерпеливо, по-никритински. — Ну?

— Наложив, разумеется, полные штаны, — продолжал Качалов, — я поднимаю глаза к небу.

И тут он сделал знаменитую мхатовскую паузу.

Литовцева была ни жива ни мертва.

— А передо мной, значит, телеграфный столб, а на самой макушке его, обхватив деревяшку зубастыми ножными клещами, сидит монтёр и что-то там чинит. А метрах в ста от него, на другом столбе, сидит второй монтёр, которого, стало быть, зовут, как меня, — Василием Ивановичем. Вот мой разбойник и кличет его этаким густым шаляпинским голосом: «Ва-си-илий Ива-анович! Ва-си-илий Ива-анович!..» Ну совершенно голосом Бога, друзья мои.

Мы рассмеялись.

— Честное слово, очень похож! Сам Господь Бог орёт, и баста. До чего ж я перетрусил!

— Вечно с тобой, Василий Иванович, какие-нибудь дурацкие истории! — сказала Литовцева.

[…]

Снег падал хлопьями, похожими на звёзды с рождественской ёлки.

В комнате Качалова было хорошо. Я бы сказал фразой XIX века: был уют мыслящего человека. Много книг, записные книжки, рукописи — толстые и тонкие.

— Как же ты, Василий Иванович, живёшь тут? — спросила супруга.

— Читаю, гуляю, репетирую.

— Репетируешь? Что же ты репетируешь? Новой роли-то для тебя и близко не видно! О тебе в театре и думать-то позабыли.

— «Не всё коту масленица» репетируем.

— С чего бы? Кто ж твою «Масленицу» ставить собирается? Я что-то об этом ничего не слыхала. Да и с кем репетируешь-то?

— С Константином и Машенькой.

— Для чего ж? Для какого театра?.. Блюменталь-то в Малом, а ты как будто ещё у нас. Ещё не выгнали.

— Так. Для никакого театра. Просто так. Для себя.

Литовцева засмеялась мелким куриным смехом. Смеялась и смеялась, тряся грудью и обоими плечами, как цыганка, танцующая под гитару.

— Кхэ-кхэ… два старика и одна старуха забавляются. Как ученики театрального училища. Как молокососы!

— Что ж, — смущённо оправдывался Качалов. — Расти надо. Всем надо. И не молокососам тоже. И тебе бы, Нина, не помешало.

— Покорно благодарю! Уже выросла… в жену артиста, тронувшегося на старости лет.

— Вполне вероятно. Вполне, вполне.

И продолжал:

— Третьего дня мы с утра репетировали. Я с превеликим увлечением произнёс свой монолог. «Здорово! — решил про себя. — Здорово!» А у Константина презрительная гримаса на губах. «Что, — обращается он ко мне, — уже вызубрили? Назубок вызубрили? Прошу, Василий Иванович, сказать монолог своими словами. Своими! Собственными! А не чужими!» — «Для чего же, — спрашиваю, — своими? Мои-то ведь хуже будут, чем у Островского». Тут Константин даже побелел от святого возмущения. «Вы, — говорит, — ремесленник! Гнусный ремесленник!» Блюменталь так вся и сжалась в комочек.

— Ещё бы!.. А ты небось только облизнулся?

— Совершенно верно, Ниночка, облизнулся. Ну, а назавтра с утра опять отправляюсь к Станиславскому репетировать. Стучу в дверь. «Кто там?..» — спрашивает он. Отвечаю: «Это я, Константин Сергеевич. Я… гнусный ремесленник». Ничего. Впустил. И даже хохотал во всё горло.

В комнату принесли жидкий чай с лимоном.

Нина Николаевна задёрнула синие суконные гардины и зажгла свет.

Я задал серьёзный вопрос:

— Скажи, Вася, а кто тебе больше всех помогал в работе?

Вопрос задал общий, но думал так: «Интересно — кто? Станиславский или Немирович-Данченко?»

Качалов потёр подбородок и, подумав, ответил с той же серьёзностью:

— Да вот, пожалуй, она, Нина!

И сразу, без паузы, спросил меня:

— Стихи-то новенькие у тебя имеются?

Литовцева грозно сверкнула на меня зрачками.

— Кое-что, Вася, имеется, — с невинным видом ответил я.

— Ещё бы не иметься! Он же не в носу ковыряет. Вот когда, Василий Иванович, ты окончательно поправишься…

— Сядь, Нина, сядь. Не суетись.

— Да кто ж это суетится? Всегда что-нибудь не то скажешь! — И быстро-быстро заковыляла она из угла в угол.

— Если имеются, так чего молчишь? Выдавай, брат.

В это же мгновенье я вскрикнул:

— Ой, не щиплись, Ниночка! Больно. У тебя же не пальцы, а щипчики для маникюра.

Она посмотрела на меня с ненавистью. А я обожал её. Честное слово.

[…]

Василий Иванович взял со стола вечное перо и записную книжку в тёмно-красном переплёте:

— Диктуй, поэт.

И, записав шесть стихотворений, обнял меня:

— Спасибо, брат.

— А у тебя, Вася, есть что-нибудь новенькое?

— Вот, если желаешь — поэма Максимилиана Волошина.

— Этого только не хватало! Ведь она длиннющая!

— Помолчи, Нина.

— Очень, Вася, желаю, — сказал я. — Прочти, сделай милость.

— Ну тебя, бессердечный! Знала бы, не привозила.

— Нина-а-а!

Супруга даже перепугалась. До того это было громоподобно.

И Качалов стал читать из той же записной книжки «Дом поэта». Поэму о коктебельском доме Волошина, где во время гражданской войны находили приют «и красный партизан, и белый офицер».

— Может, Василий Иванович, поставишь термометр? А? Поставь-ка. Поставь. На. Я стряхнула.

— Зачем же ставить-то? Ведь мне сегодня не скучно.

Тогда беспокойная наша подруга, расстегнув гипюровую кофточку, поставила термометр себе:

— Наверно, поднялась. И всё ты, Анатолий, ты! Зверем был, зверем и остался. Хоть кол на голове теши.

А глаза её уже светились добротой.

Шопеновский прелюд доносился из салона.

Я показал на толстую рукопись, что лежала на столе:

— Это чьё произведение?

— Станиславского. Из новой книги. О работе с актёром.

— Интересно?

— Да как тебе сказать… Азбука!

— Ну, пора! И, пожалуйста, Толя, больше ни о чём не спрашивай. Поднимайся-ка, поднимайся! Надо и честь знать.

Зима ушла, стряхнув снег со своих плеч. При царе уже звонили бы великопостные колокола.

Мы обменялись со своим парнем жилплощадью: Кирка перебрался в отремонтированную бывшую ванную комнату, а мы в ту, где он проживал сначала в фибровом чемодане, а потом в кроватке с пёстрыми шнурами.

Комната была узкая, длинная, с двумя окнами в двух стенах.

Однажды меня осенило.

— Нюха, — воскликнул я, — а ведь мы можем превратить эту уродину в роскошную квартиру из двух клетушек.

— Гениальная идея! — немедленно согласилась спутница моей жизни.

Она, как и все интеллигентные женщины той эпохи, мечтала если уж не о квартире, то хотя бы о некоем её подобии.

Анна Никритина («Мартышка», «Нюха», «Нюшка»)

Анна Никритина («Мартышка», «Нюха», «Нюшка»)

с сыном Кириллом («Кирка»)

Как это ни удивительно, но ровно через неделю мы уже воздвигли фанерную стену с фанерной дверцей. Обе комнаты (назовём их так) были окрашены клеевой краской, потолки оштукатурены, оконные рамы побелены. В спальной поместились ореховая тумба с трельяжиком и полуторный матрац, покрытый цветастым украинским ковром, а в столовой-кабинете — «боярские» толстоногие табуреты, скамья и стол. Всё это из морёного дуба, кустарного олонецкого производства.

До сих пор я не могу понять, откуда у нас взялись деньги на такую потрясающую обстановку и на такой грандиозный ремонт. Ведь и сейчас, через тридцать восемь лет, спутница моей жизни, давным-давно ставшая заслуженной и орденоносной, с гордостью сообщает: «Вы знаете, я себе построила демисезонное пальто!»

Подруги и приятельницы, появляясь в нашей новой квартире, всплескивали руками:

— Ах!..

А мужчины баритонили и басили:

— Ну прямо кремлёвские палаты шестнадцатого века!

— Ничего, Нюшка, не поделаешь, — сказал я. — Раз уж мы с тобой закатили себе такие боярские палаты, придётся теперь и новоселье боярское закатывать.

— Это мысль!

— Значит, закатим?

— Закатим!

Сказано — сделано. Дня через три я уже говорил с Литовцевой по телефону.

— Итак, Ниночка, ждём.

— Спасибо, Толя. Явимся. Ровно в семь. Василий Иванович теперь ложится спать в десять. Профессора велели.

Я слегка ехидничаю:

— А если он занят в спектакле?

— Василий Иванович теперь два раза в месяц играет. Ролей-то нет. Не дают.

— Что ж, приходите в семь. Время детское. Самое подходящее для нашей компании. Ребёночек Оленька Пыжова тоже в семь явится.

— Очень приятно. Давно не виделись. Только вчера у нас до глубокой ночи проторчала. Всему дому спать не давала.

— Когда же выкатилась?

— Да разве она выкатится сама! Я её, нахалку, выкатила. Половина двенадцатого.

— Вот беда! Так, может, её не звать?

— Да как же ты её, хулиганку, не позовёшь? Сама придёт. Носом почует новоселье. Зови уж, зови. Обязательно, Толя, позови.

— Слушаюсь.

В сердце у Литовцевой, в её большом сердце, Ольга Пыжова прочно заняла третье место: на первом, конечно, был Василий Иванович, на втором — сын Дима, на третьем — она.

— И прими, Толя, во внимание, что Василий Иванович на строгой диете. Почти ничего не ест. Велели худеть.

— Ладно. Буду морить его голодом. И тебя заодно.

— Мори, мори. Благодарна тебе буду. Ещё одно условие, самое решительное: чтоб водкой и не пахло.

— Что-то плохо тебя слышу, Ниночка. Повтори.

— Чтоб водкой в доме и не пахло.

— Опять ничего не понял.

— Да ты, мой друг, на ухо туговат стал.

— Вчера надуло.

— Кто тебя надул? Кто? Шершеневич?

— Нет, ветер.

Она сочувствовала:

— Ах ты Господи!

И с удручающим упорством повторила:

— Чтоб водкой в доме…

— Что? Как? Громче, Нина. Громче.

Она стала кричать вовсю, что есть духу.

— Не слышу, Ниночка, не слышу.

— Ах, ты не слышишь?.. Ну тогда и приглашай своих Таировых, а мы с Василием Ивановичем не придём.

Я прикрыл ладонью чёрную пасть телефонной трубки:

— Кошмар, Нюшка!.. Чтоб ни одной рюмки на столе. Чтоб водкой и не пахло.

Никритина глубоко вздохнула.

А из чёрного уха несётся пронзительный вой и свист. Это Литовцева дула в трубку, решив, что телефон испортился.

— Ты меня слышишь, Толя? Слышишь?

— Увы! Слышу

— Даёшь слово?

— Вынужден. А пивка можно?

— Боже упаси! Никаких пив!

Голос у меня стал жалобным:

— Так у нас раки будут.

— Раки? Небось маленькие? Ещё подавишься.

— Нет, довольно крупные.

— Будем запивать ваших раков лимонадом. Купи несколько бутылок. На нашу долю одну.

— Слушаюсь.

— Василию Ивановичу нельзя много пить, а то живот раздувается. Так, значит, ты мне даёшь слово?

Отвечаю почти сквозь слёзы:

— Дал, дал! Чтоб тебе пусто было! […]

Первой к нам явилась Пыжова — половина седьмого. Не переступив порога, начала шуметь:

— Чёрт знает что такое! Вот гады — ни обед, ни ужин! Какой идиот это выдумал?

— Никритина.

— Что? Я?

— Ах, вредная Мартышка!.. Иди ко мне. Иди немедленно! Я тебя разорву на части!

И женщины нежно целуются. Потом Пыжова целуется и со мной. Актрисам это дозволено. А когда целуются актёры, они под ваши губы подставляют свою щёку. Меня это бесит. Теперь я нашёл выход: тоже подставляю щеку. Потрёмся одна о другую, и всё.

— Раздевайся, Ольга.

— Раздевайся, Ольга.

— При Нюшке?

— Я вам не помешаю. Мне надо раков варить.

— Подожди, вредная!

Пыжова сбрасывает мне на руки пальто.

— Раков-то, по слухам, заготовили четыре сотни?

— Одну.

— Маловато! Но каждый рак, говорят, в пол-аршина?

— Нет, в полтора.

— А ну-ка, милашка. — Она прищёлкивает языком. — Пока наши старики не пожаловали, хлопнем по стопочке под рачка.

— А хлопнуть лимонадику, ангел мой, под рачка не желаешь?

— Гад, не кощунствуй!

— У нас в доме, Олечка, с нынешнего дня водкой и не пахнет.

— Так!

— Взгляни: на столе ни единой рюмочки.

— Где моё пальто?

— На вешалке.

Пыжова отправляется за ним, но по дороге по причине мне не понятной раздумывает уходить.

Я приветствую её возвращение:

— Здравствуйте! Прошу к зеркалу. Вам, сударыня, необходимо попудриться.

— Неужели даже вспотела с горя?

Она хватает пуховку и, подув на неё, страстно пудрится:

— А вы слыхали, ребятки, какая в нашей семье трагедия?

— Понятия не имеем.

— В МХАТе Васеньку обидели. Смертельно!

— Да что ты?

— Сегодня на доске вывешено… о «Трёх сестрах». Немирович снял Качалова с Вершинина. Играть будет Болдуман.

— Что?..

Зрачки у Никритиной расширяются от возмущения:

— Неслыханно!

— Обычное театральное идиотство, — говорю я.

Она продолжает кипеть:

— Терпеть не могу режиссёров! Особенно гениальных!

— Ух, парадоксик! — воскликнула Пыжова. — Дай я тебя за него чмокну! Нашего малоносого Оскара Уайльда.

— Да! Предпочитаю самых бездарных режиссёров. Эти хоть работать не мешают! Ролей не портят! И спектакли тоже! Своими выкрутасами… Качалов, видите ли, им плох, а Болдуман хорош!

— Театр падает и падает, — произносит Пыжова с надгробной интонацией. — Что будет?

Я успокаиваю:

— Он, Олечка, третье тысячелетие падает. Уже в Древнем Риме трагика победил комедиант, комедианта — акробат и акробата — гладиатор. Будьте философами, мои милые актрисы. Болдуман всё-таки не гладиатор. А вот то, что в конце концов футбол победит Станиславского и Мейерхольда, в этом я не сомневаюсь.

Часы бьют семь.

— Наша Ниночка, — говорит Пыжова, — у расписания чуть в обморок не грохнулась. Спасибо, Борис Ливанов локотком подпёр.

— А потом что было?

— Побежала, прихрамывая, к Немировичу.

— Правильно! — гремит Никритина. — И выдала ему?

— Кинулась на него, как тигрица.

— Правильно!

— Борис у дверей в щёлку подглядывал. Плечиками, говорит, трясёт: «Сами, Владимир Иванович, сами объявите Качалову эту новость! А меня уж увольте от этого. Увольте! Я домой не пойду, пока вы ему не объявите. Так в театре и буду ночевать…»

В эту минуту у парадной двери раздаются наши четыре звонка.

— К нам!

— Ка-ча-ло-вы! — шепчет Никритина и в полном изнеможении садится на табуретку. — Иди, Толя. Встречай. А я не могу. Чего доброго, разревусь.

— Вот тебе и раки с лимонадом! — мычит Пыжова.

Иду. Повёртываю ключ. Снимаю с двери цепочку.

— А Василию Ивановичу-то в Художественном театре в морду плюнули.

Этой фразой здоровается Литовцева. Такое приветствие не явилось для меня неожиданным. Наша подруга имела обыкновение брать быка за рога и говорить прямыми словами о том, что происходит в мире.

— Почему же в морду? Почему — плюнули? — спокойно возражает Качалов. — Всего-навсего хорошую роль у меня отобрали. И не по злобе это, Нина. А из художественных соображений. Театр-то у нас Художественный.

— Ах, Василий Иванович, вечно ты со своим прекраснодушием! Юродивеньким прямо стал. Блаженненьким! Только железных вериг на твоей старой шее и не хватает.

В этом злосчастном кругу продолжает вертеться наш разговор.

— Раки!.. Раки!.. Раки!..

Хозяйка выносит их на большом фаянсовом блюде. Дымящиеся, пунцовые, они прелестно пахнут лавровым листом и похожи на причудливые цветы абхазских полутропиков.

За Никритиной на расстоянии аршина вышагивает Пыжова, торжественно неся над головой лимонадные бутылки:

— Лимонадик!.. Лимонадик!.. Лимонадик!.. Разноцветные глаза её сверкают злорадством:

— Холодненький!.. Сладенький!.. Сахариновый!..

И она издевательски ставит бутылки перед Качаловым. Он, как известно, никогда не был горячим сторонником сухого закона.

— Откупоривай, Вася. Откупоривай, родненький, свой любимый напиток.

Это её месть. Лимонадная месть.

— Давай, Ольга, штопор.

— Извольте.

— Премного! — невозмутимо благодарит Качалов.

И умело откупоривает бутылку за бутылкой.

— С каким удовольствием, Васенька, ты их откупориваешь. Смотреть любо.

Гости и хозяева принимаются за раков.

Стопки то и дело наполняются шипящей водицей на сахарине.

Через самое короткое время Качалов говорит:

— Прошу прощения.

И выходит из-за стола.

— Ты это куда, Василий Иванович? — дрожащим голосом интересуется Литовцева.

— Прошу прощения, по надобности.

Качалов уходит.

Возвращается.

С аппетитом ест раков. Но… минут через десять опять поднимается со стула.

— Ты, Василий Иванович, что-то постарел. Больно уж часто бегаешь.

— Вероятно, Нина, это из-за лимонада. С непривычки, видишь ли.

Супруга беспокойно ёрзает на стуле:

— Уж лучше б нарзану купили.

— А ещё лучше бы, Ниночка…

Литовцева перебивает:

— Ваших советов, Василий Иванович, не спрашивают.

— Молчу.

— Ты же сама, Ниночка, распорядилась, — оправдывается огорчённая хозяйка.

— Откуда же я знала, что он так разбегается от лимонада.

Пыжова ворчит:

— Проклятые раки! Работы с ними не оберёшься! Пропади они пропадом!.. А ну-ка, хозяюшка, дай мне ещё рачка.

На её тарелке целая гора красных панцирей, разодранных клешней, выпотрошенных животов и длинных морд с чёрными выкатившимися глазами, похожими на крупную дробь.

Качалов опять величественно удаляется.

— Третий раз за какие-нибудь полчаса! — презрительно фыркает супруга.

— Ниночка, не волнуйся, — успокаивает Пыжова. — Это полезно.

— Просто-напросто старческое недержание. Больше, Василий Иванович, тебе не дам ни глотка.

Она говорит ему и «вы» и «ты». По настроению. А сын Дима — называет отца «Вася». Это тепло, это дружески. С Василием Ивановичем легко и сыну дружить.

Вслед за Качаловым робко выхожу и я.

— И ты туда же! — ещё презрительней фыркает Литовцева.

— Оля говорит, что это полезно.

— А почему мы не бегаем? Выпили-то лимонаду не меньше вашего!

— У вас, Ниночка, всё ещё впереди.

А в коридоре моим глазам представляется зрелище, достойное богов: Василий Иванович, подойдя на цыпочках к вешалке, вынимает из бокового кармана демисезонного пальто плоскую бутылку сорокаградусной старки и прикладывается к ней.

— Вася, — шепчу я просительно, — угости.

— А-а-а! Добро пожаловать! Глотни, мой друг, глотни. У меня в левом кармане вторая имеется. Да и Мартышону своему шепни на ушко. А уж Ольга пусть лимонад пьёт. Её проучить надо. За бессердечие.

Раки съедены.

Пыжова, облизываясь, бранится:

— Вот звери! Все дёсны о них расцарапала! И язык в кровавых ранах! А ещё, Нюшка, нет ли рачка?

— Сейчас рябчиков принесу.

— Что? Рябчиков? Ещё до седьмого пота работать? Тоже… хозяева… на наши головы! А брусничное варенье для рябчиков найдётся?

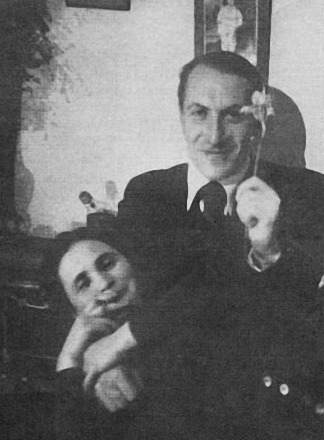

Застолье в доме Мариенгофа (правда, не то, о котором он говорит) — 1932 год

Застолье в доме Мариенгофа (правда, не то, о котором он говорит) — 1932 год

Вторая слева — Анна Никритина, крайний справа — Анатолий Мариенгоф

— Найдётся! — гордо отвечает хозяйка.

Это её третий «приём» в жизни.

— Странно… в таком доме и вдруг нашлось!

— Знаете ли, друзья мои, я собираюсь уходить из Художественного театра, — говорит Качалов, обсасывая ножку рябчика.

— Куда ж это ты уйдёшь, Василий Иванович? Кто тебя возьмёт? Не смеши! — трясёт плечиками Литовцева.

— Да вот… на эстраду уйду.

— Кхэ-кхэ, Качалов — эстрадник! Чудная картина!

— Н-да, Нина, эстрадник. По крайней мере с чем хочу, с тем и выступаю. И отбирать у меня режиссёр ничего не станет. Им ведь, Нина, ты будешь. Для эстрады-то. И авторы у меня найдутся неплохие: Толстой, Достоевский, Пушкин, Шекспир, Байрон, — и ролей ни у кого не просить. Что хочу, то беру. Вот и Ричарда, вероятно, сыграю. Ведь мечты-то о нём второе десятилетие.

Пыжова спрашивает:

— Ты это серьёзно, Вася, на эстраду собрался?

— Очень. А ты возражаешь?

— Да.

— Почему?

— Потому, что ни Качалов не может уйти из Художественного театра, ни Художественный театр от Качалова. История вас связала.

— Вздор! Историю делают сами люди.

Нужды нет говорить, что сразу же после первого общественного просмотра «Трёх сестер» вся нелепость замены Качалова Болдуманом стала явной и бесспорной.

Качалов усердно посещал генеральные репетиции, заходил после каждого действия в уборную Болдумана и давал ему советы — умные, тонкие и дружелюбные. […]

* * *

Иду по Невскому. День ясный. Прыгают воробьи. Так дошкольницы прыгают, играя в «классы».

[…]

— Анатоль!..

Это меня окликает актёр из Александринки, полуприятель.

Мы сворачиваем в скверик и останавливаемся возле вогнутого фронта морщинистых колонн Казанского собора. Кирилка когда-то называл его Казанским забором, и я не поправлял малыша, так как это довольно точно.

Актёр целует меня. Все они поцелуйники. И гудит, словно из пустой бочки:

— Как жизнь молодая?

Такие голоса почему-то ценятся в театральном мирке. Даже Мейерхольд их ценил. Мой полуприятель плохо играл у него хорошие роли. А ведь Всеволод Эмильевич обладал изощрённым вкусом и относился с надменной иронией к своему мирку.

[…]

Серое облако с Финского залива закутывает солнце.

— Присядем, Анатолий.

— Пожалуй.

На скамейке расчихался старичок. У него в ушах ватка. Молодой командир неловко нянчит на руках плачущего младенца в голубом одеяльце. Шестилетняя девочка в больших металлических очках прыгает через верёвочку…

Старичок с ваткой в ушах, молодой командир с плачущим младенцем на руках, полуребёнок в больших металлических очках — все они вызывают у меня грусть как недобрая насмешка над человеком.

— Живёт человек, живёт и… в ящик! — продолжает гудеть актер. — И гений в ящик, и бездарь в ящик. Так сказать, на равных демократических началах. Экое хамство!

— Да кто умер-то? — спрашиваю я, поднимаясь со скамьи.

Он широко, как на сцене, разводит руками:

— Ка-а-ак! Ты не знаешь?.. Качалов помер.

У меня подкашиваются ноги. В самом прямом смысле слова — подкашиваются.

— Качалов?

— Ну да! Наш Василий Иванович!

Так называла его вся Россия.

Я знал, что Качалов лежал в Кремлёвке с воспалением лёгких.

— Когда? Когда это случилось?

— Сегодня, в шесть тридцать утра.

— Кто тебе сообщил?

— Господи, да у нас весь театр только об этом и говорит. Все актрисы зарёванные, артисты за помин души пьют. Пойдём, Анатоль, выпьем по стопочке.

— Нет, нет!

Этим гудящим актерам только бы случай подвернулся, за что им выпить.

Я спешу домой. У меня странно заплетаются ноги, словно несу очень тяжёлый чемодан.

Никритина уже всё знает. Я понимаю это по её глазам — сухим, расширенным и опустевшим.

— Надо, Толя, дать телеграмму.

— Да.

— Напиши.

— Напиши ты.

— Я?..

— Будь добра. Не умею я этого делать.

— Чего же тут не уметь? Ну, напиши так…

И молчит. Она тоже не знает, какие в эту минуту нужны слова.

— По-моему, Нюша, надо позвонить сначала в Москву. Пыжовой или Саррушке. А вдруг…

Спутница моей жизни безнадежно машет рукой:

— Сейчас в театре я подписалась под коллективной телеграммой. Какие уж тут могут быть «вдруг»?

И наконец-то вытирает пальцем первую скупую слезу.

Минут через десять междугородная соединяет меня с Пыжовой. В этот недомашний час она неожиданно оказывается дома.

— Ольга?.. Ты?.. Говорит Анатолий… Это верно, что…

Закончить фразу, слава Богу, мне не пришлось.

— Да иди ты к чёртовой маме!

— Нюша!.. Нюшка!.. — кричу я, захлёбываясь от счастья. — Ольга ругается!

— Что? Ругается?

— Ого!.. Как настоящая леди!

В сущности, это была цитата из Шекспира. Может быть, вы помните слова Генри Перси: «Выругайся, Кэт, хорошим крепким ругательством, как настоящая леди!»

— Дай, Длинный, трубку! Дай!

Передаю.

Вот что выясняется довольно быстро. Пыжову замучил проклятый телефон: дребезжит с самого раннего утра — разные москвичи задают тот же дурацкий вопрос: «Это верно, что…»

А Василий Иванович ещё третьего дня перебрался из Кремлёвки домой и сейчас с хохотом читает — телеграммы, телеграммы, телеграммы, выражающие соболезнования по поводу его «безвременной кончины».

Неясно только одно: каким образом вся наша немаленькая страна в течение нескольких часов узнала об этой качаловской «безвременной кончине»?

— Мистика! — говорит Никритина.

А разве не мистически путешествует анекдот? Сегодня, скажем, в полдень Ося Прут обмолвился им в киностудии, а к вечеру этот его анекдот уже гуляет по Ленинграду, Одессе, Киеву.

— Мистика! — отзываюсь я.

Примерно через неделю я был вызван в Москву Комитетом по делам искусств. Опять собрались запрещать мою пьесу. Скучная история, повторяющаяся из года в год. У чиновников комитета это называется: «Помогать драматургам в работе».

Приезжаю в Москву, устраиваюсь в гостинице, оставляю чемодан в номере и прежде комитета иду к Качаловым.

В коридоре встречает меня Василий Иванович. Он в суконной синей пижаме с витыми шнурами на груди, в мягких клетчатых туфлях. Гладко выбрит. Подстрижен ниже обыкновенного. Это всегда молодит.

Портрет Василия Ивановича Качалова работы Ольги Кардовской (1937 год)

Портрет Василия Ивановича Качалова работы Ольги Кардовской (1937 год)

От него пахнет крепким тройным одеколоном. Запах мужчины!

Чуть изменив классику, он жизнерадостно баритонит:

— Умерший тебя приветствует!

В углу на банкетке стоит большая именинная корзина из-под шампанского и фруктов, доверху наполненная телеграммами.

— А нашей здесь нет! — с гордостью говорю я. — Не поймал на удочку.

— Сорвался карась.

— Э, чего тут хвастать! Просто бездарен я в этом деле: не умею выражать соболезнования.

В кабинет входит Нина Николаевна.

— Да уж, конечно, — подёргивает она плечиком, — если и по-настоящему умрёшь, ты не пошевелишься подать телеграмму.

— Не пошевелюсь, Ниночка. Поэтому не умирай. Не советую.

— А я и не собираюсь, друг мой.

И, прихрамывая, она бегает вокруг письменного стола, что-то на ходу переставляя и перекладывая на нём, к огорчению хозяина. Но он мужественно это выдерживает.

Я спрашиваю Качалова:

— Что же всё-таки было? Что за безвременная кончина?

— Была, Анатоль, генеральная репетиция. А скоро и спектакль.

— Да ну тебя, Василий Иванович!

И Нина Николаевна, прихрамывая, выбегает из кабинета.

После завтрака мы с Качаловым отправляемся в Александровский сад.

Литовцева напутствует:

— Ты, Василий Иванович, на воздухе не дыши. Не дыши!

— А носом можно?

— Нет, нет! И носом нельзя! Ничем нельзя! А то опять воспаление лёгких схватишь. Ведь хуже ребёнка малого! Ещё начнёшь на ветру во весь голос «Фауста» читать. Сейчас же дай слово, что не раскроешь рта. Пусть Анатолий свои стихи декламирует. А ты, Василий Иванович, только слушай. Клянись!

— В чём, Нина?

— А в том, что ни разу не раскроешь рта.

— А если я задохнусь?

— Задыхайся на здоровье. Это тебе полезно.

От Брюсовского до Александровского сада рукой подать. Но мы идём долго. Через каждые десять шагов приходится минуту-другую постоять: Василий Иванович раскланивается, благодарит, отвечает рукопожатием на рукопожатие, поцелуем на поцелуй незнакомых людей, радующихся его воскресению из мёртвых.

— Интересно, однако ж, кто первый этот слушок пустил? — любопытствую я.

— Артист, конечно! — благодушно отвечает Качалов.

— Похоже на то.

— Как-то, видишь ли, температура у меня упала до тридцати пяти градусов. Один артист узнал об этом от нашей Нины. Побежал в пивнушку. А за столиком сидел второй артист. «Петенька, — кинулся к нему первый, — беда! Качалов отходит!» В Камергерском второй артист подлетел к третьему: «Коленька, друг, трагедия-то какая — Василий Иванович помер!» И пошло и поехало. Они ж знаменитые преувеличители, эти господа артисты.

— О-о-о! — обрадовался я. — Фантазёры, эффектёры!

Садимся на скамью.

Иссиня-чёрная ворона гаркает над нашими головами:

— Прра!.. Прра!.. Прра!..

— Слышишь, поэт, она говорит: «Прра-вда!.. Прра-вда!.. Прра-вда!..»

— Вот, Вася, и ещё один артистический рассказ набежал.

— Что?

— Про говорящую ворону, которая вмешалась в нашу беседу.

Качалов хохочет.

— Стоп! Стоп! — останавливаю я. — Тебе не разрешено рта раскрывать.

На кремлёвской башне звенят чёрные куранты с золотыми прыгающими стрелками.

Моя мысль отвлекается к общему, и я сетую:

— Ох, и подозрительная наука!

— Ты это про что, Анатоль?

— Да про историю. Она так же треплется, как товарищи актёры.

— История?

— Да, история. «Историческая наука». Наивные легковерные люди так её называют.

— Треплется, говоришь?

— Конечно! Превращает в дикую чепуху всякий жизненный факт.

— К примеру, синьор?

— Ну, хотя бы об Иисусе Христе. Существовал довольно интересный человек. Слегка эпатируя, он гуманно философствовал в неподходящем месте — в Иудее. Среди фанатичных варваров. Если бы то же самое он говорил в Афинах, никто бы и внимания не обратил. А варвары его распяли. Так поступают во всём мире и в наши дни. Только распинают теперь не на деревяшке, а на газетной бумаге. Разница, в сущности, пустяковая. Возражаешь?

— Нет, не возражаю.

— Да уж ты мне, Вася, поверь: болтливая старуха-история мало чем отличается от актёров, только что тебя похоронивших.

Качалов умел великолепно слушать. Для больших артистов это так же обязательно, как великолепно говорить. Только ещё трудней.

* * *

Есть такое выражение: актёрское чудо.

Я в своей жизни не много их видел: Михаил Чехов — Хлестаков, Хмелёв — Каренин, Певцов — император Павел, Качалов — Иван Карамазов, Качалов — Карено, Качалов — Барон из «На дне», Качалов — Лев Толстой (по ремарке инсценировщика — Ведущий). Всякий раз это было актёрское чудо.

«Василий Иванович… вы счастливец! Вам дан природой высший артистический дар».

Так в тридцать пятом году написал Качалову их театральный бог.

Ленинград.

Громадные хрустальные люстры, отражаясь в толстых мраморных колоннах, заливают зал филармонии праздничным потоком искусственного света.

Партер и хоры густо усеяны головами.

Плотная толпа замазывает черной краской широкие коридоры за креслами.

Выходит Качалов. Зал встаёт. Встают хоры.

Лермонтов бы сказал:

«Р-р-укоплесканьями гр-ремит шир-рокая ар-рена».

Качалов кланяется.

Зал и хоры стоят.

Качалов кланяется, кланяется, кланяется.

Надо же когда-нибудь начать!

И он начинает:

Толстой, Достоевский, Шекспир, Байрон, Гёте, Блок, Есенин.

Нет, он не читает Толстого, Достоевского, Шекспира, Байрона, Гёте, Блока, Есенина. Качалов читает — себя.

«Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли её, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и берёзы, тополи, черёмуха распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнёзда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди — большие, взрослые люди — не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, — красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом».

«Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли её, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и берёзы, тополи, черёмуха распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнёзда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди — большие, взрослые люди — не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, — красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом».

Это он! Это философ Качалов, стоящий тут, перед нами, на фоне длинных серебряных труб филармонийского органа, это Василий Иванович Качалов любит человеческую жизнь и «красоту мира Божия».

Только я в эту цветь, в эту гладь Под тальянку весёлого мая Ничего не смогу пожелать, Всё как есть, без конца принимая. Принимаю — приди и явись, Всё явись, в чём есть боль и отрада… Мир тебе, отшумевшая жизнь. Мир тебе, голубая прохлада.

И это не Сергей Есенин, а Качалов.

И опять:

«Рукоплесканьями гремит широкая арена».

Наклонясь к Никритиной, я шепчу:

— Вот тебе, Нюха, и эстрадник!

— Ух, какой великий эстрадник!

Василий Иванович внутренне давно ушёл из Художественного театра. Он даже говорил «они» о работающих, вернее — служащих в невысоком серо-зелёном доме с чайкой над входом.

Станиславский пугал:

— Ни один театр в мире не может так быстро рассыпаться, как Художественный. Он может рассыпаться в два месяца или даже в два спектакля, и ничего от него не останется.

Над этими словами надо бы призадуматься.

Когда смерть подошла и встала возле примятых подушек Качалова, опершись на невысокую спинку его больничной кровати, Василий Иванович, не надевая пенсне, ясно её увидел.

— А знаешь, Нина, — очень тихо сказал он, — мне уже это не страшно. Но и не любопытно.

Нина Николаевна сухими губами припала к его руке.

Потом, постаравшись улыбнуться, он сказал голосом, почти лишённым звука:

— А ну — со смертью будем храбры! Ведь всё равно возьмёт за жабры.

Нина Николаевна заплакала.

Она плакала и рассказывая мне это.

Качалова нет.

Я не в первый раз без него сижу в его кабинете. И всегда сжимается сердце. До чего же он не похож на его кабинет!

Словно не только переставили мебель, перевесили картины, убрали из-под стекла книжного шкафа фотографии его друзей, но и переменили воздух. Качаловский воздух ушёл из дома вслед за Василием Ивановичем. […]

Нина Николаевна умерла в 1956 году «у Ганнушкина». Это старинный московский сумасшедший дом. Незадолго до смерти «у Ганнушкина» в нервном отделении находился и Есенин.

Ольга Пыжова с дочкой, с Ольгушей, воспитанной в доме Качаловых, навестила Нину Николаевну.

Легенда называет Ольгушу дочерью Качалова. Это вздор, это чепуха.

Легенда называет Ольгушу дочерью Качалова. Это вздор, это чепуха.

У Литовцевой в последние годы вырос горбик. Ещё резче она хромала. И словно усохла вся. И стала жёлтая, как берёзовый увядший лист, пролежавший не один год в толстой книге.

Увидав Ольгу и Ольгушу, Нина Николаевна кинулась к ним. Обцеловала Ольгушу, ставшую крупной красивой женщиной. Обняла Ольгу. Прильнула усохшим листиком головы к её груди. И горестно заплакала. И стала умолять:

— Оля, возьми меня отсюда! Увези меня отсюда! Увези! Здесь страшно. Это сумасшедший дом. А я нормальная. Совершенно нормальная.

А через минуту она уже не узнавала Пыжову.

— Это же Ольга. Это моя мама, Ольга Пыжова. Ольга Ивановна! — испуганно повторяла Ольгуша.

— Кто?.. Пыжова?.. Ольга Пыжова?..

И глаза у Нины Николаевны налились кровью, пальцы скрючились, ногти превратились в когти злой птицы, и она закаркала, махая руками, как большими крыльями:

— Зло!.. Зло!.. Пыжова мне сделала много зла!.. Зла!..

Я молюсь словами Пушкина:

Не дай мне Бог сойти с ума, Нет, легче посох и сума.

Комментарии

Публикуемые здесь воспоминания Анатолия Мариенгофа взяты из его книги «Мой век, мои друзья и подруги» (главы 19, 21, 27 и 30). Указанные главы публикуются с некоторыми сокращениями, всякий раз отмеченными (отточия в квадратных скобках). В целях единообразия номера глав заменены звёздочками.

Исправлена явная описка в самом конце первого фрагмента (глава 19): «Разве когда-нибудь наш Василий Иванович направился бы на свидание к смертному человеку этаким загробным шагом?» — в книге Мариенгофа вместо «Василий Иванович» (а речь там идёт именно о В.И. Качалове) написано «Василий Николаевич». Почему эта описка не была исправлена (или, как минимум, откомментирована) при подготовке рукописей к печати, я сказать затрудняюсь.

Несколько слов об основных «действующих лицах».

Василий Иванович Качалов (Шверубович; 1875—1948) стал актёром Художественно-Общедоступного театра, основателями которого являлись К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко, в 25-летнем возрасте. В дальнейшем вся его жизнь была связана с этим театром. Народный артист СССР с 1936 года.

Его собаку — по кличке Джим — обессмертил Сергей Есенин в своём знаменитом стихотворении 1925 года («Дай, Джим, на счастье лапу мне…»).

Нина Николаевна Литовцева (Левестамм; 1878—1956), его жена, была принята в труппу Московского Художественного театра почти одновременно с Качаловым (в 1901 году). Двоюродная сестра Д.Н. Кардовского, мужа Ольги Кардовской, написавшей тот портрет Качалова, который вы видели. С МХТ Нина Литовцева была связана полвека. Помимо актёрской работы, она известна также как режиссёр и как педагог. Народная артистка РСФСР с 1948 года.

Ольга Ивановна Пыжова (1894—1972) за свою жизнь успела сменить много театров. Отмеченные Мариенгофом черты её характера и её художественной натуры не позволили ей стать крупной актрисой, но зато сделали из неё крупного театрального педагога: в 1939 году Ольге Пыжовой, первой из советских актрис, было присвоено звание профессора. Помимо прочего, преподавала во ВГИКе. Среди её учеников — Нонна Мордюкова, Вячеслав Тихонов, Руфина Нифонтова, Леонид Куравлёв, Майя Булгакова и другие наши знаменитые киноактёры. Заслуженный деятель искусств РСФСР с 1947 года.

Анна Борисовна Никритина (1900—1982), которая была тремя годами моложе Анатолия Мариенгофа, пережила его на двадцать лет. Они поженились 31 декабря 1922 года и были вместе до самой смерти Мариенгофа. «Мартышка», «Мартышон», «Нюша», «Нюха», «Нюшка» — это всё она, Анна Никритина. «Длинный» — это он, Анатолий Мариенгоф. Артист и режиссёр Михаил Козаков, знавший их с раннего детства, в своей статье «О дяде Толе Мариенгофе» написал о них такие вот слова: «Лучшей пары, чем Мариенгоф — Никритина, я никогда не видел, не знал и, наверное, не увижу и не узнаю».

Валентин Антонов, июль 2010 года