Последнее воскресенье

2. «Кабы нам не припёрло…»

Первая часть — «Компания двоечников»

«Мы прошли с боями всё Полесье…»

Мы прошли с боями всё Полесье, покорив болота и пески…

Песня Матвея Блантера, на стихи Евгения Долматовского и Владимира Луговского, была написана для 52-й стрелковой дивизии, воевавшей в составе Белорусского фронта (нет, не одного из тех Белорусских, которые всего-то через пяток лет будут громить группу армий «Центр», а Белорусского фронта образца 1939 года). Солист — Пётр Киричек.

Всюду братья пели наши песни — панский гнёт смели большевики!..

Итак, в воскресенье 17 сентября 1939 года Советский Союз вступил во Вторую мировую войну. Были ли при этом цинично нарушены границы Польши, закреплённые Рижским договором 1921 года? Разумеется, были. Какова была 17 сентября 1939 года цена Рижскому договору? Нулевая. Система международных договоров была к тому времени последовательно развалена, и усилиями вовсе не Советского Союза. Наступало время другой реальности — время военного безумия. Если не заниматься демагогией, то в обращении Молотова по радио (17 сентября) всё ведь сказано верно:

… Прошло каких-нибудь две недели, а Польша уже потеряла все свои промышленные очаги, потеряла большую часть крупных городов и культурных центров. Нет больше и Варшавы как столицы польского государства. Никто не знает о местопребывании польского правительства. Население Польши брошено его незадачливыми руководителями на произвол судьбы. Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. В силу такого положения заключённые между Советским Союзом и Польшей договора прекратили своё действие.

В Польше создалось положение, требующее со стороны Советского правительства особой заботы в отношении безопасности своего государства. Польша стала удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР…

Ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром ноту польскому послу в Москве, в которой заявило, что Советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии…

(Не совсем точно: в четвёртом часу утра 17 сентября была предпринята попытка вручить польскому послу соответствующую ноту, но посол Гжибовский попросту отказался её принять, и ноту не вручили ему, а лишь передали посольству в целом. В тот же день содержание ноты было доведено до сведения всех стран, с которыми у СССР были дипломатические отношения).

Ещё раз повторяю: было бы странно требовать от СССР одностороннего соблюдения территориальной целостности страны, которая к тому времени фактически утратила свою государственность (правда, всю войну в Лондоне просидело польское правительство; можно было бы говорить, что именно оттуда оно блюло интересы Польши, — если бы только послевоенные польские границы не основывались уже на совсем иных международных договорах, учитывавших уже совсем иные реалии). В условиях уже начавшейся войны территория Польши, ранее включённая в систему международных соглашений, превратилась не более чем в арену для исходных позиций в будущей схватке не на жизнь, а на смерть. Ссылки в таком случае на всякие там рижские мирные договоры — это либо проявление идиотизма, либо форменное издевательство.

Известно, что при заключении договора о ненападении Германия и СССР согласовали так называемые «сферы интересов». Что это такое? Это вовсе не планы военного вторжения. На дипломатическом языке так называют третьи страны, в которых договаривающиеся стороны взаимно признают приоритеты интересов партнёра над своими собственными интересами. Например, Соединённые Штаты всегда считали весь американский континент сферой своих интересов — но это вовсе не означает, что они намеревались оккупировать страны Центральной и Южной Америки.

Так и тут. В документах августа 1939 года нет и речи ни о каком военном вторжении в Польшу. Более того, указывалось: «Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития». Тем не менее, из документов мы знаем, что сразу после нападения Германии на Польшу германское правительство буквально требовало от СССР двинуть войска навстречу вермахту. Сталин же не слишком торопился. И только когда стало совершенно ясно, что Германия одержала верх, что столица потеряна, что деморализованное правительство Польши вот-вот покинет страну, а германские войска, войдя во вкус, непременно войдут и в советскую «сферу интересов», — только тогда Красная Армия получила приказ перейти границу. В самом деле: зачем иначе надо было весь этот огород городить? «Советскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции германских армий» — помните слова Черчилля?

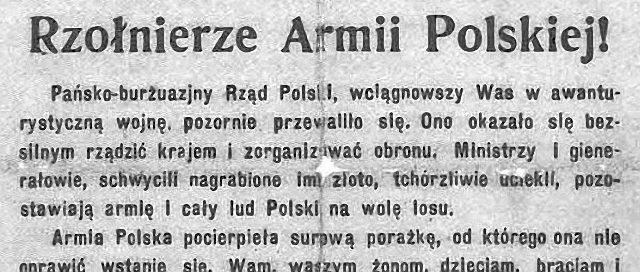

Обращение к польским солдатам, подписанное командующим Белорусским фронтом.

Оно готовилось явно в большой спешке и поражает обилием грамматических ошибок

«Мы прошли с боями всё Полесье» — так поётся в песне 52-й стрелковой дивизии. Определённые основания для таких слов были. Разгромленная вермахтом, польская армия исчезала на глазах. Покинув в ночь с 17 на 18 сентября пределы Польши, маршал Рыдз-Смиглы успел напоследок отдать остаткам своих войск приказ, смысл которого сводился к следующему: не теряя времени на стычки с Красной Армией, всем оставшимся войскам кратчайшими путями пробираться в Румынию и в Венгрию; в бой с советскими войсками вступать только тогда, когда те будут этому мешать.

Командир 52-й дивизии Иван Руссиянов

Командир 52-й дивизии Иван РуссияновВ основном, так оно и было. Как правило, Красная Армия не встречала сколько-нибудь заметного сопротивления. Но несколько достаточно серьёзных столкновений всё же произошли. Да вот хоть та же 52-я стрелковая дивизия… в историю вошла так называемая «битва под Шацком», в которой, по мнению некоторых польских историков, упомянутая дивизия была наголову разгромлена наспех собранными отрядами польского Корпуса пограничной стражи.

Трудно сказать, какой смысл вкладывают упомянутые историки в термин «разгром». Фактом является то, что необстрелянные и успевшие привыкнуть к лёгкому продвижению части и подразделения неожиданно столкнулись с активными действиями поляков (кстати, вопреки приказу их главнокомандующего). Отдельные стычки продолжались с утра 28 сентября почти двое суток. В итоге потери дивизии составили 81 человек убитыми и 184 — раненными, были также подбиты 7 танков. Потери нападавших составили свыше полутысячи убитыми и свыше тысячи пленными. (Польские историки, разумеется, считают иначе: по их мнению, как раз советская дивизия потеряла около 500 человек убитыми и раза в три больше раненными, а разброс во мнениях относительно танковых потерь колеблется от тех же семи аж до сорока штук).

Во всяком случае, фактом является ранение, полученное в той «битве» И. Н. Руссияновым, командиром 52-й дивизии с февраля 1938 года по август 1940 года. В своих мемуарах Руссиянов предельно краток: «Под Шацком нас обстреляли из леса. Я был ранен в левую руку осколком снаряда. Упал с лошади и потерял сознание. Однако быстро очнулся. Ординарец, как умел, перевязал руку, и я продолжал руководить частями дивизии до утра…». Ровно два года спустя, почти день в день, именно он, Руссиянов, станет командиром самой первой советской дивизии, получившей статус гвардейской.

Всего в ходе сентябрьской операции Красная Армия потеряла свыше тысячи человек убитыми, примерно до двух десятков танков и менее десятка самолетов (общие потери немцев были на порядок больше). Не все потери советских войск были связаны с боями против остатков польской армии и полиции. Известны также столкновения и с немецким вермахтом. Впрочем, всякий раз эти столкновения сопровождались последующими извинениями немцев и ссылками на то, что в неразберихе советские военнослужащие или боевая техника были приняты ими за польские.

«… Ох уж эти союзнички.

Кабы нам не припёрло…»

Denn heute da hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt… — Сегодня нас слышит Германия, а завтра услышит весь мир. Песня была написана Гансом Бауманном.

Лично мне неизвестны такие записи, в которых бы пелось по-иному. Но ведь пелось! Параллельно существовали два варианта исполнения, отличавшиеся одним-единственным слогом: «da hört» и «gehört»: Denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt!

Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра — весь мир!

Вообще говоря, и для немцев крутой разворот в пропаганде был, конечно, не меньшим сюрпризом, чем для советских граждан. Нельзя сказать, что немецкие и советские солдаты испытывали в то время по отношению друг к другу какое-то чувство враждебности. Нет, враждебность — это не то слово. Военное безумие только лишь начиналось, ещё слишком хорошо помнились людям их мирные дни, привычки мирного времени. Нет, враждебности не было. Разумеется, не было и дружбы — да и откуда было взяться дружеским чувствам после многолетней пропагандистской обработки? Настороженность — вот более подходящее слово.

Первые встречи лицом к лицу будущих смертельных врагов

Пытаясь по документам представить себе психологическую атмосферу, царившую тогда среди военных, трудно отделаться от впечатления, что немцы часто демонстрировали по отношению к Красной Армии некоторую повышенную предупредительность. Немцы, которые в одиночку разгромили польскую армию, которым было зачастую очень нелегко так вот, вдруг, взять да и остановить своё победоносное продвижение на восток, которые между собой и роптали, и возмущались «несправедливостью», — немцы, тем не менее, дисциплинированно и без каких-либо особых проволочек уступали занятые было ими территории советским войскам. Практически всегда так и было: наши командиры требовали, как говорится, «своё», а немцы без возражений уступали — пусть и с бормотанием сквозь зубы, и с делаными улыбками, но всё же уступали. Вот характерный документ тех дней. Из приказа по 23-му стрелковому корпусу:

… Высланные представители должны в корректной форме потребовать от представителей немецкой армии освободить 29.9 города Седлец, Луков и предупредить, что Красная Армия эти пункты 29.9 займёт, если даже они и не будут полностью освобождены частями немецкой армии. Конфликтов с немецкой армией избегать, но требовать увода немецких войск настойчиво и с полным достоинством…

В силу различных причин один такой эпизод стал особенно широко известен — это передача из рук в руки города Бреста и Брестской крепости, состоявшаяся 22 сентября 1939 года.

Части 19-го моторизованного корпуса под командованием генерала Г. Гудериана (его корпус состоял из 3-й танковой, 2-й и 20-й моторизованных дивизий) вышли к Бресту задолго до того, как советским войскам был отдан приказ перейти границу — ещё 14 сентября город был взят немцами под свой контроль. Но польский отряд генерала К. Плисовского ещё несколько дней продолжал мужественно оборонять Брестскую крепость и оставил её лишь в ночь на 17 сентября, а уже утром подразделения 76-го пехотного полка 20-й моторизованной дивизии вермахта подняли над Брестской крепостью флаг со свастикой.

В тот же день 17 сентября 1939 года и тоже утром, но только в сотнях километров от Бреста, польско-советскую границу пересекла 29-я танковая бригада комбрига С. М. Кривошеина (она входила в состав 4-й армии, которой командовал будущий защитник Сталинграда В. И. Чуйков). Уже поздним вечером 17 сентября подразделения 29-й танковой бригады заняли город Барановичи (утверждают также, что якобы первыми в Барановичи вошли танки И. Д. Черняховского, который через пять с половиной лет, будучи командующим 3-им Белорусским фронтом, погибнет в ожесточённых боях за Восточную Пруссию).

Командир 19-го моторизованного корпуса вермахта Гейнц Гудериан

и командир 29-й танковой бригады РККА Семён Кривошеин

Следующие два дня танки 29-й бригады продолжали своё продвижение к Бресту, пока вечером 19 сентября не остановились в Пружанах — в нескольких десятках километров северо-восточнее Бреста. Весь день 20 сентября был посвящён осмотру и ремонту боевой техники, а также разведывательным рейдам по направлению к Бресту. Именно тогда и произошёл первый контакт с занявшими Брест немцами: разведчики вернулись с несколькими немецкими солдатами и двумя офицерами. И нечаянные гости, и хозяева с любопытством присматривались друг к другу. Комбриг Кривошеин связался с командармом Чуйковым и получил, очевидно, необходимые инструкции о том, как ему быть с этими самыми гостями. «Накормив немцев наваристым русским борщом и шашлыком по-карски (всё это гости уплели с завидным усердием), мы отправили их восвояси, наказав передать «горячий привет» генералу Гудериану», — вспоминал потом С. М. Кривошеин.

(Невольно вспоминается аналогичный эпизод из кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» — выпроваживание шведского посла, с грозным видом требовавшего у русских «Кемску волост»: «Так что передать мой король?» — «Передай твой король мой пламенный привет!» — «А Кемска волост?..»)

На другой день, 21 сентября, в Пружаны входили посланные Чуйковым части 8-й стрелковой дивизии, а Кривошеин согласовывал с Гудерианом последние детали, касающиеся передачи Бреста и Брестской крепости. Всё это дело снимали на плёнку немецкие кинодокументалисты, и через неделю сюжет об этом появился в немецкой еженедельной кинопрограмме-обозрении («Ton-Woche», или «Wochenschau», от 27 сентября 1939 года; киностудия UFA «в сотрудничестве с Paramount Sound News»). Взгляните на фрагмент той программы:

Тут мы снова видим пример упомянутой выше немецкой предупредительности: согласование текста немецкой листовки-обращения к солдатам Красной Армии. «Германская армия приветствует Рабоче-Крестьянскую Красную Армию! Мы, солдаты, желаем войти с солдатами Р.К.К.А в хорошее солдатское отношение. Русский солдат пользовался у нас всегда глубоким уважением. Это и в будущем должно оставаться так!» — читаем мы в показанной зрителям листовке. Конечно, «Еженедельное обозрение» готовилось ведомством Геббельса (это всегда нужно иметь в виду!), но всё же… чем можно объяснить столь демонстративное, сколь и неожиданное дружелюбие нацистской пропаганды? Почему, например, когда советское командование, не идя ни на какие компромиссы, решительно потребовало от немцев очистить занятые ими районы Лемберга-Львова, а те вовсе не торопились с этим, то из Берлина тут же пришёл личный приказ Гитлера о незамедлительном отводе частей вермахта и о передаче города Лемберга Красной Армии? Несмотря на то, что командование сухопутными войсками вермахта окрестило это «днём позора германского политического руководства»? Да и тот же Брест… Гудериан вспоминает, что военные считали «невыгодным» передачу Бреста советским войскам. В чём причина такой явной уступчивости со стороны фюрера?

Разгадку мы легко найдём в следующей записи, собственноручно сделанной Геббельсом в своём дневнике (цитируется по переводу Е. М. Ржевской, приведённому в её книге «Геббельс. Портрет на фоне дневника»). Касаясь отношений с СССР, он пишет:

… Ох уж эти союзнички. Кабы нам не припёрло… [Это о многом говорящее многоточие принадлежит самому Геббельсу. — В. А.] Но так у нас война только на одном фронте…

Строки эти Геббельс датировал 16 марта следующего, 1940-го, года. О какой же войне «на одном фронте» он тут упоминает? Не о той ли, которая была объявлена Германии Англией и Францией и которая продолжалась к тому времени уже более полугода?

Немного отвлечёмся от событий в Бресте и зададим себе и другой вопрос: почему Англия и Франция, связанные с Польшей совершенно конкретными военными договорённостями, объявили Германии войну не 1 сентября, когда Польша была атакована всей мощью вермахта, а лишь ближе к вечеру 3 сентября? Чем была вызвана такая проволочка в то самое время, когда германские войска крушили оказавшуюся в одиночестве польскую армию?

Посидеть на дорожку: зицкриг перед блицкригом

We're going to hang out the washing on the Siegfried Line. Have you any dirty washing, mother dear? — Мы собираемся развесить бельишко на верёвке Зигфрида. Дорогуша, у тебя есть что-нибудь постирать?

«We're going to hang out the washing on the Siegfried Line…», 1939 год. Одна из самых ранних и самых знаменитых песен Второй мировой войны. Её написал капитан Джимми Кеннеди — ирландец по происхождению, офицер британского экспедиционного корпуса во Франции. Вы слышите песню вначале по-французски, а затем и по-английски.

Непереводимая игра слов: «line» по-английски обозначает, среди прочего, не только некую линию оборонительных сооружений: линия Мажино, линия Маннергейма, линия Зигфрида, — но и, например, обычную бельевую верёвку («washing line»).

Текст песни, таким образом, представлял собой откровенное издевательство над немцами, ибо линией Зигфрида, или Западным валом, как раз и назывался комплекс немецких оборонительных сооружений на границе с Францией. Испытать прочность линии Зигфрида западным союзникам Польши не разрешило тогда их собственное руководство, а обойти Западный вал с севера и оттуда атаковать слабо защищённые границы Германии было никак нельзя, ибо «это нарушило бы нейтралитет Бельгии». На некоторых американских радиостанциях песня была запрещена, чтобы, в свою очередь, не бросить тень на объявленный США нейтралитет в войне.

Разгромив Польшу и поднакопив сил, германский вермахт через полгода нарушил нейтралитет Бельгии и Голландии, обойдя с севера гораздо более мощные укрепления французской линии Мажино. Франция капитулировала и вышла из войны. Британский экспедиционный корпус спасся бегством на острова.

… У тебя есть что постирать, дорогуша?..

Англия, а затем и Франция, вступили в мировую войну на две недели раньше Советского Союза, но тоже в воскресенье — 3 сентября 1939 года…

Но почему же не 1-го? Ведь германский вермахт обрушил свой удар на Польшу на рассвете не 3-го, а 1-го сентября? Ведь и по букве, и по духу всех договоров, заключённых Англией и Францией со своим польским союзником, они просто обязаны были немедленно атаковать агрессора!..

Американский корреспондент в Германии Уильям Ширер, бывший тогда в Берлине, лихорадочно записывал тогда свои впечатления («Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента»):

… … Гитлер был явно растерян, когда сообщал рейхстагу, что Италия не станет вступать в войну… Ведь параграф 3 военного договора держав Оси предусматривает немедленную и автоматическую поддержку Италии «всеми её военными средствами на суше, в море и в воздухе». Как насчёт этого? Прозвучала безнадёжность и в его словах относительно вчерашней речи Молотова…

… Вероятно, завтра выступят Франция и Британия, и вот она, Вторая мировая война. Сегодня вечером британцы и французы направили Гитлеру ультиматум с требованием вывести войска из Польши…

… Первая в нашей жизни воздушная тревога была в семь вечера… В темноте и неразберихе я выскочил и спустился в студию, где нашёл крохотное помещение, в котором горела свеча. Там и нацарапал свои заметки. Никаких самолётов не было. Но завтра, после вступления в войну Британии и Франции, всё может измениться. Во всяком случае, я тогда окажусь в весьма затруднительном положении, так как надеюсь, что они разбомбят этот город ко всем чертям, а что будет со мной?..

… Уже два дня идёт германское наступление на Польшу, а Британия и Франция до сих пор не сдержали свои обещания. Неужели Чемберлен и Бонне пытаются от них отвертеться? Гитлер сообщил Рузвельту телеграммой, что не будет бомбить открытые города, если этого не будут делать другие. Сегодня ночью налётов не было…

«Налётов не было»… Но почему же? Кого винить в том, что Англия и Франция даже формально оставались в стороне в то самое время, когда союзная польская армия истекала кровью, а германская авиация разрушала польские города?

«Козлом отпущения», в данном случае, можно считать Бенито Муссолини. Ещё 25 августа, узнав о планах Гитлера, он телеграфом сообщил последнему, что Италия не будет участвовать в войне, а 31 августа Муссолини предложил Франции, Англии, США и Германии срочно провести конференцию в Риме с целью не допустить войны (обратите внимание: в Рим, как годом ранее и в Мюнхен, Советский Союз даже не приглашался).

В полдень 1 сентября Франция, вместо действенной помощи союзнику, согласилась на предложение дуче, если только в Рим пригласят и Польшу. Мнение Польши спросить забыли, а когда спросили, то (поздним вечером того же дня) Юзеф Бек напомнил французам:

Сейчас уже не время говорить о конференции. Теперь Польша нуждается в помощи для отражения агрессии. Каждый спрашивает, почему до сих пор Англия и Франция не объявили войну Германии. Каждый хочет знать не о конференции, а о том, как скоро и как эффективно будут выполняться обязательства, вытекающие из альянса…

Тем временем Муссолини продолжал интенсивные консультации с англо-американскими союзниками Польши, и утром 2 сентября он сообщил Гитлеру, что при желании тот может удовлетворить свои территориальные претензии к Польше и без войны, на Римской конференции (другими словами, Англия и Франция готовы повторить в отношении Польши тот сценарий, который был успешно реализован годом ранее в отношении Чехословакии). В тот же день Чемберлен открыто заявил, что Великобритания при условии вывода вермахта из Польши согласна считать «положение таким же, каким оно существовало до того, как войска пересекли польскую границу».

В этот момент всё зависело не от международного права, определений агрессии и международных соглашений. Всё зависело от решения Гитлера. А Гитлер, бросив взгляд на карту военных действий и на военные сводки, ответил просто и ясно:

В течение последних двух дней германские войска чрезвычайно быстро продвинулись по Польше. Нельзя добытое кровью объявлять полученным в результате дипломатических интриг…

Просто и ясно. Сохранить лицо после откровенного плевка можно было только объявлением войны. И в воскресенье 3 сентября, прижатые в угол, Англия, а затем и Франция, объявили-таки Германии войну…

Описывая «их» войну, даже не знаешь с чего начать. Просто руки опускаются: на что ни взгляни — на чисто военный ли аспект, на дипломатический, на экономический, на моральный, наконец, — действия англо-французских руководителей являют собой беспрецедентный в истории пример военно-политического кретинизма и глубокого нравственного падения.

С военно-стратегической точки зрения: начав войну на Востоке, Гитлер не просто рисковал на Западе — он был обречён там на разгром. Бросив основные свои силы против Польши, Гитлер, в сущности, открыл англо-французским союзникам Польши дорогу в сердце Германии. Союзники, вообще-то, и без того имели перевес над германским вермахтом, а уж с учётом польской кампании — перевес сил на Западе становился безусловным и многократным: и по людям, и по авиации, и по артиллерии, а уж о танках и говорить не приходится, ибо немецких танков на Западном фронте не было совсем. Ни одного немецкого танка там не было вообще.

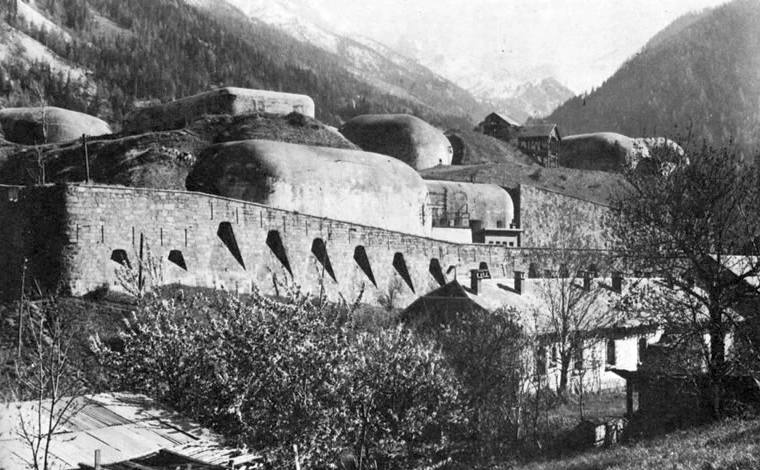

Оборонительные сооружения на французской линии Мажино. Немцы их штурмовать не будут.

Оборонительные сооружения на французской линии Мажино. Немцы их штурмовать не будут.

Они их просто обойдут

Осенью 1939 года мировая война могла и должна была закончится, едва начавшись. Понимаете? Не было бы ни Сталинграда 1942 года, ни высадки в Нормандии и Варшавского восстания 1944 года, ни Дрездена и Берлина 1945 года. Разумеется, история не терпит сослагательного наклонения, но уж в оценке тогдашнего соотношения сил все и всегда были впоследствии единодушны. Одна лишь цитата из книги английского историка Джона Кимхе «Несостоявшаяся битва»:

… Это была трагедия Польши; но была ещё и другая, более тяжёлая трагедия. Отказавшись воспользоваться сложившейся в самом начале войны обстановкой, западные державы не только покинули в беде Польшу, но и ввергли весь мир в пять лет разрушительной войны. Ибо в сентябре 1939 года вопрос состоял не в том, поможет ли наступление союзников на Западе полякам, а в том, приведёт ли оно к военному поражению Гитлера. В ставке Гитлера немецкие генералы не могли понять, что случилось с англичанами и французами… Союзные державы позволяли уничтожение вооружённых сил Польши и сами не предпринимали никаких действий, когда немцы были полностью заняты на Востоке. Это противоречило основным военным принципам…

С точки зрения договоров и протоколов: сейчас известно, что ещё до нападения Германии на Польшу её западные союзники приняли решение ни при каких обстоятельствах не оказывать ей никакой военной помощи, а 12 сентября 1939 года в Абвилле их Высший военный совет (с участием первых лиц обоих государств) уже официально остановил всякую военную активность. (Знаете, почему? Чтобы тем самым «минимизировать немецкий ответ»). Вот современный польский комментарий по этому поводу (смотрите полные тексты здесь и здесь):

… Это означало на практике нарушение союзнических обязателств в отношении Польши, принятых 19 мая 1939 года в Приложении к военной польско-французской Конвенции 1921 года, и закреплённых политическим Протоколом к Конвенции, подписанным в Париже 4 сентября 1939 года, а также польско-британского Договора от 25 августа 1939 года. Приложение к военной Конвенции обязывало французскую сторону начать общее наступление всеми доступными силами на пятнадцатый день с начала мобилизации французской армии, а наступательные операции в Германии военно-воздушных сил — с начала открытия Германией военных действий против союзника. Со стороны Франции и Великобритании это было классической фелонией — предательством союзника на поле битвы… [Фелонией в старинном феодальном праве называлось тяжкое нарушение клятвы верности в отношениях между вассалом и его сеньором. — В. А.]

С точки зрения чисто нравственной: изначально поставив на Польше крест, её западные союзники не только не собирались приходить ей на помощь, но они в ответ на непрерывные напоминания и просьбы поляков тянули время и откровенно лгали им относительно выполнения своих союзнических обязательств. Учитывая, что в расчёте на выполнение союзниками этих обязательств была построена вся концепция обороны маршала Рыдз-Смиглы и весь польский оборонительный план «Z», то, как ни крути, но получается, что жизни сотен тысяч поляков были принесены в жертву эгоистическим интересам Англии и Франции.

Какой же была эта война, получившая в разных странах презрительные названия типа «нудная», «странная», «фальшивая» или «сидячая» («зицкриг» — от немецкого слова «sitzen»)? Посмотрим сюжет из немецкого еженедельного обозрения («Ton-Woche», или «Wochenschau», от 25 октября 1939 года). «На Западном фронте всё спокойно»:

Мы видим, как немцы транслируют на позиции французов красивую музыку. Мы видим немецких солдат, «в свободное время» радостно собирающих урожай винограда. А французы, например, кое-где вывешивали плакаты: «Не стреляйте! Мы не стреляем». А немцы, например, в ответ выставляли свои плакаты: «Если вы не стреляете, то и мы не будем стрелять».

После разгрома же немцами Польши вообще всё превратилось в идиллию. В дневнике Геббельса читаем запись от 12 октября 1939 года:

… На Западном фронте настоящая идиллия. Каждый день предписанная доля артобстрела, и снова покой. Удивительнейшая война в истории. Мы-то были готовы к худшему. Нам теперь очень пригодилась добыча из Польши … Не дойдёт ли дело до настоящей мировой войны?..

21 ноября 1939 года правительство Франции создало специальную службу, на которую возлагалась организация досуга фронтовиков, а 30 ноября парламент обсудил насущный вопрос о дополнительной выдаче им крепких напитков. И новый 1940 год начался тоже вполне безмятежно. Геббельс записал тогда в своём дневнике (датировано 3 января):

… На Верхнем Рейне совершенно спокойно. Такова эта война. Французы на той стороне Рейна играют и поют английскую песню…

Но не только же, в самом деле, песни петь в действующей-то армии! И 29 февраля 1940 года премьер-министр Франции Эдуар Даладье подписал декрет об отмене налогов на игральные карты, если они предназначись для фронта. Чуть позже приняли решение о закупке для действующей армии десяти тысяч футбольных мячей.

Вот кто был по-настоящему активен над Германией, так это британская стратегическая авиация! Нет, бомбить заводы и воинские эшелоны (или там города с беженцами, как она будет делать лет через пять) — нет, бомбить-то авиация не бомбила. Чего нет, того нет. (Авиационный министр Кингсли Вуд возмущённо ответил на предложение что-то там в Германии побомбить: «Что вы, это невозможно! Это же частная собственность. Вы ещё попросите меня бомбить Рур!»). Но зато британская тяжёлая авиация не уставала сбрасывать на головы пристыженных немцев колоссальное количество листовок: только лишь в польскую кампанию, с 3 по 27 сентября, она разбросала над Германией 18 миллионов листовок. Артур Харрис, получивший в 1943—1945 годах печальную известность (помните? «лично я не считаю, что все оставшиеся в Германии города стоят жизни одного британского гренадера…»), заметил в связи с этим:

Единственное, чего мы добились, — так это обеспечили потребности европейского континента в туалетной бумаге на долгие пять лет войны…

Но есть и ещё один любопытный момент во всей этой постыдной истории. Как зеницу ока оберегая покой вермахта, англо-французский истеблишмент — в то же самое время! — с горячностью откликнулся на призыв возмущённого «общественного мнения» оказать давление, в том числе и военное, на Советский Союз в его войне с Финляндией. Вполне серьёзно готовилась военная интервенция и на севере СССР, и на юге, в районе каспийских нефтепромыслов. Этим планам не суждено было сбыться только лишь потому, что советско-финская война довольно быстро закончилась. Тем не менее, именно промедление с военной помощью «храбрым финнам» стоило Эдуару Даладье поста премьер-министра Франции (20 марта 1940 года). Между прочим, Англия и Франция выступили в советско-финской войне в одной компании с фашистской Италией: Муссолини тоже решил поддержать «храбрых финнов» оружием и военным оборудованием, а итальянские воины-интернационалисты отправились было в Финляндию воевать против советских войск…

Вот ведь как интересно: войну Германии объявили, но воевать с Германией, чтобы помочь храбрым полякам, их союзники не стали. Очень близко ведь от них была та Германия. Зато Советскому Союзу войны не объявляли, но атаковать СССР, чтобы помочь храбрым финнам, всерьёз намеревались. Россия же далеко, правда?..

Подведём теперь итоги. Начался 1939 год с предательства западными союзниками Чехословакии: Гитлеру безропотно вручили страну, имевшую, помимо прочего, развитую оборонную промышленность и миллионы квалифицированных рабочих. Два года спустя Геббельс записал в своём дневнике такие слова (18 марта 1941 года):

… Фюрер очень хвалит прилежание и изобретательский талант чехов. Завод Шкода сослужил нам в этой войне величайшую службу, сейчас — снова, благодаря изобретению двуствольного зенитного орудия. Шкода должна существовать. Конкуренция — это хорошо. Крупп, Рейнметалл, Шкода — наши три большие оружейные кузницы…

Чешская кузница всю войну, до самого конца, исправно ковала оружие для германского вермахта.

Далее. На протяжении всего 1939 года западные союзники Польши провоцировали её на войну с Германией, всячески подчёркивая, что они не оставят Польшу в беде. Оставили. А почему? Только ли из-за желания самим не воевать? А как же тогда истерика по поводу сорвавшейся интервенции в СССР? Так не потому ли ещё не трогали они Гитлера в 1939 году, что всё-таки рассчитывали перенаправить войну на Восток?..

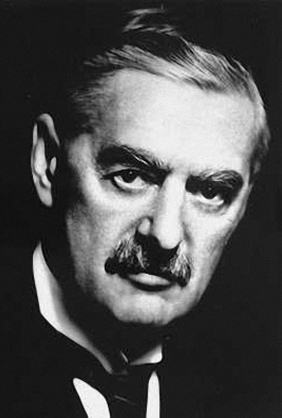

Премьер-министр Великобритании

Премьер-министр ВеликобританииНевилл Чемберлен

Мы помним, какие протоколы и договоры нарушил СССР, вступив в войну. Мы также помним и убийственный вывод «российского историка»: «Тем самым правящие круги СССР начали не только агрессивную войну, но войну в нарушение договоров и международных соглашений. И то и другое в соответствии со статьёй 6 Устава Нюрнбергского трибунала является преступлением против мира».

Так вот: Англия и Франция в сентябре 1939 года не только нарушили все возможные договоры и протоколы, заключённые ими с несчастной Польшей, не только хоть и косвенным, но решающим образом способствовали её разгрому. Нет, их настоящее «преступление против мира» заключается в том, что именно по их вине вся мировая война вообще стала возможной, именно по их вине человечество оказалось ввергнуто в более чем пятилетнее безумие.

Взрастив военную мощь нацистской Германии с целью направить её против России, западные союзники Чехословакии и Польши вскоре сами стали очередными жертвами. «Зицкриг» окончился «блицкригом»: в конце весны 1940 года, обойдя «в нарушение международных договорённостей» линию Мажино, окрепший германский вермахт, который пополнился в эти полгода огромным количеством танков и самолётов, наголову разгромил французскую армию, дав при этом английским войскам возможность в панике переправиться через Ла-Манш.

Разгромленная Франция была выведена из числа будущих союзников по антигитлеровской коалиции, став, в сущности, союзником нацистской Германии. У нас не принято было об этом говорить, но ведь так оно и есть. Вот что в 1990 году написал Владимир Буковский, известный диссидент советских времён:

… Мои друзья, участники французского Сопротивления, говорили мне как-то, что не было никакого смысла после войны разыскивать и наказывать коллаборантов. «За малым исключением, коллаборантами было всё население Франции, — говорили они. — Так же, как вся Франция была в Сопротивлении»…

Экономический потенциал Франции перешёл в потенциал нацизма, а десятки тысяч французов погибли потом, сражаясь в рядах вермахта и частей СС против Советского Союза…

Люди, руководившие в сентябре 1939 года Англией и Францией, не были союзниками Гитлера. Они не были ни идиотами, ни нацистами. Они лишь проводили такую политику, которая казалась им наиболее отвечающей национальным интересам их собственных стран. Снова предоставим слово Джону Кимхе. «Несостоявшаяся битва», глава 7:

… Концепция национал-социалистской Германии как бастиона против русского коммунизма была воспринята значительно шире среди правящих и высших классов Англии и Западной Европы, чем это может предполагать новое поколение… В большинстве случаев не сочувствие или поддержка расовой политики и идей нацистов и фашистов приводили к прощению действий нацистов и к недостаточному противодействию со стороны демократий, короче говоря, к политике умиротворения; они проистекали в большинстве случаев от страха перед распространением русского влияния…

И только лишь после панического бегства английских войск с континента, после полного и очевидного краха густо замешанной на русофобии политики «умиротворения» нацизма — пришли, наконец, к руководству Великобританией те люди, которые сумели отойти от многолетних (многовековых?) стереотипов и стали одними из основателей антигитлеровской коалиции.

Когда в делах — я от веселий прячусь, Когда дурачиться — дурачусь, А смешивать два эти ремесла Есть тьма искусников, я не из их числа…

Вот так обстоит дело с коварством Сталина. Предстояла тотальная, полномасштабная война почти со всей континентальной Европой, война, ставкой в которой будет само существование Советского Союза, в которой от него потребуется крайнее напряжение всех сил и использование всех возможностей для предотвращения национальной катастрофы. Начиналась мировая война, бескомпромиссная и жестокая, и Сталин, очевидно, осознал этот факт гораздо раньше своих будущих партнёров по антинацистскому военно-политическому союзу.

Валентин Антонов, май 2008 года

Третья часть — «Совместный парад»