О, если бы я только мог Хотя отчасти, Я написал бы восемь строк О свойствах страсти… Я вывел бы её закон, Её начало, И повторял её имён Инициалы.

(Борис Пастернак)

С. Е. «Года-Любовь». Я там себя узнал, В твоём наброске. Или же ошибся? Но тот обломок гипса Меня напоминал.  |

Нет, он скорей напоминал тебя тех лет,

Когда писала, надышав на гладь стекла,

Прощальный бред.

Разлукам не было числа.

Я не любил тебя,

Как сорок тысяч братьев.

Томился, не любя.

И полюбил, утратив.

Я виноват, что не хотел тебя лепить

И что твоим страстям тебя я продал в рабство,

Что, не умев любить,

Поверил поцелуям братства.

«Года-Любовь». Года, любовь и боль,

И память всё смиренней.

Лишь слышны отзыв и пароль

Двух судеб, двух стихотворений.

80-е гг.

|

«Во всём мне хочется дойти до самой сути…»

«Я влюблён почти всегда и почти никогда — люблю», — написал в дневнике Давид Самойлов. «Нелюбовь», «притворство несуществующей любви», разбросанные по текстам многих его стихотворений, — вот что занимало моё воображение…

И вдруг это стихотворение, опубликованное в журнале «Знамя» (2003, № 10). «Года-любовь» — словосочетание, заключённое в кавычки — это ведь не цитата, это ведь наверняка название! Женщина, которая тоже пишет стихи, женщина, чьи инициалы поддаются расшифровке. Это ведь не рассеянная женственность, как определял присутствие женщин в лирике отца его сын Александр. «Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь…». И тоже инициалы… Да где же это столь любимое многими стихотворение?.. Нет, там — Е. Л.

Ищу в Интернете, ищу в списках поэтов. Елена Скульская? Поэтесса, была знакома с Самойловым в те годы, когда он жил в Пярну. Нет, другое поколение, иной стиль общения, судя по интервью, и… перевёрнутые инициалы — Е. С.

Всё время схватывая нить Судеб, событий, Жить, думать, чувствовать, любить, Свершать открытья…

Этот фрагмент из стихотворения Пастернака мог бы стать моим девизом в гербе, будь он у меня. И я ищу дальше, ищу в воспоминаниях друзей, в комментариях к дневниковым записям Давида Самойлова.

Что ж, на этот раз мои поиски увенчались успехом очень быстро. Разгадка инициалов или всё же версия?..

Заметки Георгия Ефремова о Давиде Самойлове («Жёлтая пыль») можно прочитать в журнале «Дружба Народов», 2003, № 10—11. (Примечание. Георгий Ефремов родился в 1952 году — годом раньше Александра, старшего сына Давида Самойлова от первого брака. Поэт, переводчик, прозаик, драматург, публицист.)

Начало 1986 года, а по включению в ситуацию Георгия Ефремова — конец марта, когда тот навестил Давида Самойлова в Пярну.

Это был очень сложный период в жизни поэта, отравленный ревностью, связанной с женой Галиной. В это время он пишет цикл стихотворений, названный по одному из них — «Беатриче». Сюда же относится и «Не для меня вдевают серьги в ушки…».

Обратимся к Заметкам:

«Самойловы очень просят, чтобы ты приехал». Я позвонил и понял: надо спешить…

… С утра Д. С. показал и попросил напечатать баллады. Я машинально стучал по клавишам. Вышли на воздух.

— Как тебе «Беатриче»?

Я сказал приблизительно то, что думал: это шифровка, ключ к которой сознательно искажён.

— Не исповедь, не проповедь? А ты считаешь, что об этом можно сказать прямее? Пробовал — не выходит. Вообще-то сейчас мне кажется, это стихи о том, как я её люблю. Я ведь многие годы думал: вот повезло — встретил бабу, с которой могу говорить! Дни и ночи! Знаешь — так и не надоело. Жизнь ушла на то, чтобы её привязать, приковать, чтобы была — моя. И тоже — не получилось. Дело не в том — изменила она, целовала кого-то, дошла до всего или нет. Ну не было этого, ладно. Но ведь она уже отвернулась, она отвлеклась! Я давно для неё не цель, не главное в её сердце. Кто-то, что-то стало важнее. Пусть не тот человек. Но — её страсть по нём. Её свобода и право любить — и не любить. А я остался один — в старости, в безобразии, в страхе. Страх! Я так никогда не боялся, и так одиноко мне никогда ещё не было…

— Я бывал мерзок с женщинами. Но я нормален. Я просто хотел — и порой добивался, чего хотел. И ничего мне другого не было нужно. А она… Она нарочно бунтует, она любовь превратила в мятеж. Она хочет чего-то добиться, а я не знаю — чего. Растоптать меня?..

— А у меня: даже помысел не обо мне — уже отречение.

— Всё время думаю: мог ли я быть так долго с другой? Или с таким тяготеньем к другой? Кто она — та другая? Анна? Светлана?.. Нет. Ничего бы не вышло. Правда, и тут ничего не вышло…

Возле обоих женских имен стояли ссылки на примечания к тексту. И вот!

Светлана Георгиевна Евсеева (р. 1932) — поэт. Живёт в Минске. Ей посвящено стихотворение «Алёнушке» (1960).

Судя по всему, речь идёт именно об этом стихотворении. И прощание, о чём дальше, и образ «братца» («Что, не умев любить, поверил поцелуям братства…»). Что ж, пусть тогда стихотворение «братца» будет проиллюстрировано портретом сказочной «сестрицы». А вдруг я права в своём предположении об инициалах?

|

Алёнушка

Когда настанет расставаться —

Тогда слетает мишура…

Алёнушка, запомни братца!

Прощай — ни пуха ни пера!

Я провожать тебя не выйду,

Чтоб не вернулась с полпути.

Алёнушка, забудь обиду

И братца старого прости.

Твоё ль высокое несчастье,

Моя ль высокая беда?..

Алёнушка, не возвращайся,

Не возвращайся никогда.

|

Всё сошлось — С. Е., которая пишет стихи! Загадка инициалов разрешилась. Осталось одно — найти «Года-Любовь». Ведь что говорит Давид Самойлов?

Лишь слышны отзыв и пароль Двух судеб, двух стихотворений.

Увы, это оказалось невозможно. А вот почему — читайте дальше.

«Inter arma tacent musae»

У высоких берёз своё сердце согрев, Унесу я с собой, в утешенье живущим Твой заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща, Беловежская пуща…

Контекстный поиск по имени Светлана Евсеева и названию (?) стихотворения «Года-Любовь» дал мне очень мало. А информация заставила ещё раз задуматься о последствиях разрушения нашей общей страны, формально освящённого в Беловежской Пуще подписями Ельцина-Кравчука-Шушкевича, не только для культуры в целом, но и для судеб отдельных её творцов. Я уже писала раньше о состоянии русскоязычной поэзии в моём родном городе, на Украине, в очерке «Я живу с ними в одном городе». А теперь волею случая, любовью к стихам Давида Самойлова, мы с вами окажемся в постсоветском Минске — именно там живёт «Аленушка».

Контекстный поиск по имени Светлана Евсеева и названию (?) стихотворения «Года-Любовь» дал мне очень мало. А информация заставила ещё раз задуматься о последствиях разрушения нашей общей страны, формально освящённого в Беловежской Пуще подписями Ельцина-Кравчука-Шушкевича, не только для культуры в целом, но и для судеб отдельных её творцов. Я уже писала раньше о состоянии русскоязычной поэзии в моём родном городе, на Украине, в очерке «Я живу с ними в одном городе». А теперь волею случая, любовью к стихам Давида Самойлова, мы с вами окажемся в постсоветском Минске — именно там живёт «Аленушка».

Уместно будет вспомнить ещё об одной замечательной молодой поэтессе, Илине Ланте (в миру — Елене Казанцевой). Я о ней тоже писала раньше. А ведь она и в самом деле Алёнушка! Просияв на поэтическом небосклоне, точнее, на всех сайтах любителей поэзии в Интернете, несколько лет, она исчезла из всемирной паутины, и пишет ли стихи, неизвестно.

Но вернёмся к нашей героине.

Светлана Георгиевна Евсеева родилась в Ташкенте, закончила Литературный институт им. Горького в Москве, переехала в Минск, пишет на русском языке, переводит с белорусского. Кто-то назвал её «не столько русским, сколько белорусским поэтом, пишущим на русском языке», и это вызвало очень знаковые для нашего времени последствия.

Некто Елена Спасюк (по иронии судьбы, с перевёрнутыми относительно нашей героини инициалами) на сайте «Белорусские новости» за 21 марта 2007 года опубликовала статью «Теперь и с русской литературы одеяло тянут на идеологию?»:

… Пока общественность обсуждала возможные изменения в школьной программе по белорусской литературе, стало известно, что некоторые белорусские авторы нашли себе место даже в программе русской (!) литературы…

События развиваются по сценарию, который уже становится привычным. Тихо, без информирования общественности, в программу включены те, кто, по мнению чиновников, достоин просвещать умы наших детей вкупе с Евгением Евтушенко и Робертом Рождественским, Василием Шукшиным и Владимиром Высоцким. Gazetaby.com называет в их числе Николая Чергинца, Анатолия Аврутина, Валентину Поликанину и Светлану Евсееву (это про неё В. Некляев сказал «переехавшая из Москвы в Минск, довольно скоро стала не столько русским, сколько белорусским поэтом, пишущим на русском языке»).

… Память услужливо подсказывает имена многих «прижизненных классиков», которые были напрочь забыты и исчезли из школьных программ, как только изменилась «политика партии». Хорошо ещё, если иной «классик», как булгаковский поэт Иван Бездомный, вовремя поймёт, что стихи его — чудовищны, и озаботится спасением собственной души…

И опять такие знакомые мне мотивы — до боли знакомые по собственной стране. И это, увы, не «чудотворные напевы» Беловежской пущи в исполнении до сих пор очень любимых «Песняров», а цитата из сайта Таварыства беларускай мовы iмя Францiшка Скарыны:

… Собственно, талантливого художественного слова на презентации [альманаха «Немига литературная» — Палома] звучало мало. Имён достойных тоже не обнаружилось. Разве что поэтесса (опять-таки в прошлом) Светлана Евсеева читала свои экзерсисы о любви к Москве и, соответственно, нелюбви к не-Москве — в качестве «экспоната» советских литературных кругов…

Много говорилось о неприятии белорусскими деятелями искусства всего, что создаётся сегодня в Минске на русском языке. Однако очевидна обратная сторона явления: именно махровая неприязнь русскоязычных творцов к своим белорусским собратьям по цеху и желание кричать о якобы «опускании» теми всего русскоязычного, помноженные на государственную политику принижения белорусского языка, вынуждают писателей и издателей-белорусов (белорусов по духу) открещиваться от русскоязычного культурного пространства, попросту таким образом защищаясь от его имперской претенциозности… Міра Феербах, газета «День» 31.01.02 г.

Вот так и не иначе. «Так не доставайся же ты никому!»

В одном из интервью Тамара Жирмунская говорила о начале своей творческой жизни:

… Успех был весьма относительный. Рядом со мной работали и стяжали славу среброгорлые Римма Казакова, Новелла Матвеева, Инна Лиснянская, Светлана Евсеева, Белла Ахмадулина, Юнна Мориц, совсем юные Инна Кашежева и Татьяна Кузовлева…

Тамара Жирмунская — автор десяти книг стихов и прозы, член Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-центра, лауреат премии СПМ «Венец» (в номинации поэзия). С 1999 года живёт в Мюнхене.

Быть причисленной к сонму самых талантливых женщин-поэтов, быть упомянутой в одном литературном кругу с самыми звучными именами начала оттепели (тем же Булатом Окуджавой), публиковаться в «толстых» советских журналах (например, в журнале «Знамя» за 1964 год печатались её «Декады. Пречистый город и другие стихи») и… оказаться выброшенной на обочину литературного процесса в стране Беловежских соглашений, в стране, позиционирующей себя в качестве наиболее близкого России соседа!

Эдуард Шнейдерман, пишущий о русском поэте Николае Рубцове, рассказывал:

… Восхищала его (Николая Рубцова) и впрямь колдовская — и ритмически, и звуково — строчка Светланы Евсеевой «тишина на наволочке» — лучшая строка её первого сборника…

На сайте «Библус» зарегистрировано три книги Евсеевой, изданные в Минске, соответственно, в 1988, 1982, 1983 гг., — «Ищу человека», «Женщина под яблоней», «Последнее прощание».

По свидетельству поэта, члена белорусского и российского писательских Союзов Анатолия Аврутина, главного редактора «Немиги литературной» — единственного «толстого» журнала в Беларуси, целиком посвящённого творчеству литераторов, пишущих на русском языке, «и сегодня в Минске в полнейшей бедности прозябает блистательная Светлана Евсеева». Так утверждал А. Аврутин в мае 2003 года.

По свидетельству поэта, члена белорусского и российского писательских Союзов Анатолия Аврутина, главного редактора «Немиги литературной» — единственного «толстого» журнала в Беларуси, целиком посвящённого творчеству литераторов, пишущих на русском языке, «и сегодня в Минске в полнейшей бедности прозябает блистательная Светлана Евсеева». Так утверждал А. Аврутин в мае 2003 года.

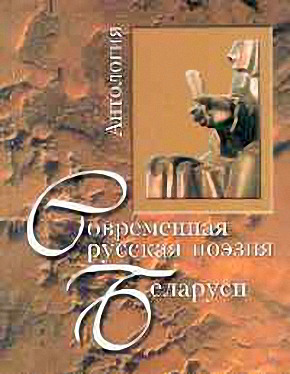

Несколько лет назад в Минске вышла составленная Анатолием Аврутиным «Антология современной русской поэзии Белоруссии» (222 имени поэтов).

Выражая озабоченность положением русскоязычных писателей и поэтов, Аврутин опять упомянул Светлану Евсееву. По его словам, Антология вызвала сенсацию — но не в Белоруссии, а в Российской Федерации.

Вот такая печальная ситуация… В Интернете стихотворений Светланы Евсеевой нет, книги, изданные в Беларуси, мне недоступны, так что вопрос Давида Самойлова — «„Года-Любовь“. Я там себя узнал, в твоём наброске. Или же ошибся?» — остаётся пока без ответа.

В заключение хочу предложить читателям два её стихотворения из трёх, опубликованных в журнале «Новый мир», № 12, 1988 год. В Интернете есть только содержание номера, а вот сам «бумажный» журнал стоит на моей книжной полке, и я с удовольствием им воспользуюсь. О ком и о чём в этих строчках?.. А вдруг именно о том, о чём мой очерк!

Память

Все поделки изъедены ржою.

Тлен не взял у меня серебра.

Я была разнесчастной женою,

Пресчастливой влюблённой была.

Я ли хрупкого телосложенья?..

Это я ли дышала едва?..

Всё, чем гибла,

во мне — для забвенья,

А для памяти — всё, чем жила.

Память — жизни дыханье и сила

И столицы — родные черты.

Тень моя до сих пор не остыла,

Где мы с нею бывали на «ты».

Где боролись успешно с азотом

И бульвары, и скверы в цвету…

Где любовь, там опора для взлёта,

Где безлюбье — удар в пустоту.

Время новое. Новая смена.

Смена сердца? — язык запчастей.

Наша юность ещё современна,

Потому что мы помним о ней.

|

Не уходи!

Не уходи!

От рёбер вздоха требуй,

Ещё твой дух не завершил свой труд.

Не уходи!

Ещё земля ждёт неба,

Не уходи, ещё сады цветут!

Ещё пока я чудом принимаю

Твой тихий свет ко мне издалека…

О свете тихий,

я тобой пылаю,

Не уходи за тучи-облака!

Когда сомлеет день от урожая,

Не уходи глазами на закат,

Но оглянись и укрепись, вкушая

И пышный хлеб, и жаркий виноград.

Ещё дрожат слова, мои подростки,

И просятся к тебе в тепло, на чай…

Не уходи

под белые берёзки,

От слов моих

себя не заземляй!

|

Палома, апрель 2007 года