Отступление 1

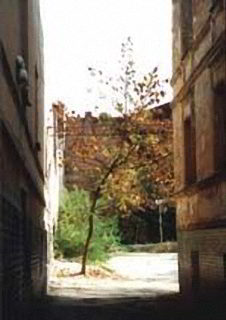

Говорят, что наш город серый… Ну, это смотря откуда смотреть. Тот, чья душа никогда не парила выше последнего этажа типичной харьковской «хрущёвки» или брежневской «12-этажки», может сказать — да, действительно серый.

Говорят, что наш город серый… Ну, это смотря откуда смотреть. Тот, чья душа никогда не парила выше последнего этажа типичной харьковской «хрущёвки» или брежневской «12-этажки», может сказать — да, действительно серый.

Но поднимитесь, как птицы, выше облаков — конечно, условно, потому что за облаками не увидишь разноцветных крыш моего города, его удивительных панорам, потрясающих архитектурных решений. Когда-то я впервые попала в Ригу, была очарована архитектурой этого города, её улицами, бесчисленными кафешками, величавой Даугавой, Домским собором с его органом…

В общем, как поётся в одной старой песне —

Ночью В узких улочках Риги Слышу Поступь гулких столетий. Слышу века…

И так было страшно возвращаться домой, таким уныло-серым после торжественной рижской готики представлялся мне мой город. Но… Погуляла по харьковским улочкам, о них ниже, посмотрела на удивительную харьковскую архитектуру, на уютные особняки с элементами той же готики, но не только, и потеплело на душе. Взлетела выше облаков Паломою, хоть и нет у нас Даугавы, и море далеко, и чайки не летают.

Отступление 2

Я долго думала, обойтись ли только своими словами, чтобы рассказать вам о поэтах в моём городе, или же привлечь какое-нибудь авторитетное имя для подтверждения зыбкости существования творящих поэзию — «в провинции», да ещё и на переломе эпох.

Я долго думала, обойтись ли только своими словами, чтобы рассказать вам о поэтах в моём городе, или же привлечь какое-нибудь авторитетное имя для подтверждения зыбкости существования творящих поэзию — «в провинции», да ещё и на переломе эпох.

С одной стороны, вроде бы и не нужно помощи — всем ясно, что вторая фаза накопления первичного капитала на «построссийско-имперском» пространстве не может не ударить, прежде всего, по ним, далёким от материального достатка и в любую другую-то эпоху, если, конечно, не принадлежать к клану избранных, придворных, награждённых, отмеченных, осыпанных благами.

С другой стороны, есть такое обстоятельство, как принадлежность к русскоязычной литературе в государстве, которое строится, прежде всего, как национальное, то есть с преференциями и приоритетами для носителей языка «титульной» нации. Это весьма неоднозначно, поскольку и далеко не все, пишущие на украинском, успешны и материально благополучны. Творцы текста «Разом нас багато…», безусловно, более равны даже при всех прочих равных условиях.

Итак, подумав, призываю на помощь харьковского поэта и литератора Станислава Минакова с его выступлением на международном конгрессе «Русская словесность в мировом культурном контексте», состоявшемся с 14 по 19 декабря 2004 г. в Москве, на секции «Самосознание русской литературы». Оно называется так: «Мрачный оптимизм русской провинции. От провинциального к провиденциальному».

… Украина уверенно превращается в хутор близ Диканьки — но не реальной гоголевской, где количество нечисти, хоть и худо-бедно, но было сочтено, а близ какой-то инфернальной, пронизавшей все основания нашего бытия и расплодившей чертей в невероятных количествах…

… Но и в условиях активного вытеснения русского языка из системы образования в украинских учебных заведениях любого уровня на Украине всё ещё существует устойчивый пласт русской литературы, наиболее ярко представленный сочинителями, прежде всего, Харькова (Владимир Васильев, Нина Виноградова, Андрей Дмитриев, Виктория Добрынина, Ирина Евса, Анна Минакова, Евгений Сухарев, Илья Риссенберг, Евгений Филимонов, Юрий Цаплин и другие)…

Строго говоря, «поэтом можешь ты не быть», однако нельзя не быть Слову среди человеков, русскому слову среди Русского мира и вне его. В противном случае люди оскотинятся, утратив Образ и Подобие Божие.

Мы помним слова Томаса Манна, назвавшего русскую литературу XIX века святой. Помним и значимую реплику Иосифа Бродского, о том, что, занимаясь русской литературой, неизбежно приближаешься к святости.

Будем надеяться, что у современной русской провинции есть, что предъявить миру и чем оправдаться пред Господом на Страшном Суде.

Странно всё же устроен человек. Вот подойдёт ко мне кто-нибудь и скажет: «А ну-ка, назови мне быстро несколько имён современных, ныне живущих поэтов!».

— Поэты? Да запросто — Евтушенко, если в России, а если в нашей стране — то, конечно, Забужко.

— А почему именно они?

— Ну, во-первых, их имена на слуху, а, во-вторых, я их видела, так сказать, живьём…

— А что, другие поэты тебе не встречались? Других ты живьём не видела?..

И тут, в нашем воображаемом диалоге, я должна наверняка призадуматься: «А почему именно эти имена?..».

Да всё элементарно просто. Ещё в 1965 году 32-летний Евгений Евтушенко в своей поэме «Братская ГЭС» написал: «Поэт в России больше, чем поэт». И что получается? А то получается, что Евгений Евтушенко — это о-о-о! Это поэт, даже больше, чем поэт, потому что на первом демократическом съезде депутатов СССР он представлял наш город, а мы все заворожённо слушали его выступления на предвыборных митингах и, более того, доверили защищать интересы нашего города именно этому великому поэту. С другой стороны, я до сих пор люблю его раннюю лирику, и даже бурная политическая и государственная деятельность Евгения Александровича не поколебала моей любви к его ранним стихам.

А Оксана Забужко? Ведь в 2004-м году, в самый разгар выборов Президента Украины я видела её на расстоянии вытянутой руки, могла попросить автограф или задать вопрос.

А она сама на таком же расстоянии видела самого Виктора Андреевича, нашего будущего Президента, и тоже при желании могла… Ну и так далее.

В общем, небожители, небожители и ещё раз небожители — вот моя первая бессознательная реакция при упоминании слова «поэт».

Но если всё же призадуматься?.. И тут в памяти всплывают другие имена, другие обстоятельства, другое отношение. Вот так, призадумавшись, я вспоминаю, что мать одного человека, с которым я в какой-то степени знакома, — это известная поэтесса Марлена Рахлина, а она, в свою очередь, — близкий друг другого известного поэта, Бориса Чичибабина.

А сам Борис Алексеевич и его жена Лиля — это близкие друзья других моих знакомых.

А невестка Марлены Рахлиной — это ещё одна харьковская поэтесса, стихи которой стоят на моей книжной полке, и мы с ней даже знакомы лично. А ещё один Евгений, только Сухарев — это не только известный в нашем городе и за пределами Украины поэт, но он ещё и мой бывший коллега (некоторое время мы работали вместе), и у меня на книжной полке стоят два сборника его стихов с дарственными надписями. И за эти годы мы с ним немало времени провели в приятных литературно- и окололитературных разговорах, поскольку любой большой город — это разросшаяся деревня, где все друг друга по цепочке знают.

А дочь ещё одного известного поэта, Вадима Левина, многократная чемпионка мира по шашкам Ольга Левина, была невесткой другого моего сотрудника, да и сама я могла бы, при желании, позаниматься в поэтической студии Вадима Левина в местном Дворце пионеров.

А вот буквально на днях я совершенно случайно узнала, что ещё одна харьковская поэтесса, Виктория Добрынина, которая пишет прекрасные стихи и которая также представлена у меня на книжной полке, — она, оказывается, ещё и жена Евгения Сухарева (вот этот вопрос, на ком он женат, мы, каюсь, не успели с ним обсудить).

В общем, мысль моя понятна — оказывается, я живу прямо-таки в созвездии замечательных поэтов, со многими из них лично знакома, у меня целая полка стихов моих земляков, а вот спросят: «Ну-ка, назови быстро…», — назову Евтушенко, Забужко…

Мой очерк о харьковских поэтах Евгении Сухареве и Виктории Добрыниной — это дань признания и уважения к моим землякам — безусловно, талантливым, беззащитным, в какой-то степени потерянным в этом жестоком мире, когда не только на издание книг, но и просто на сытую, нормальную жизнь часто недостает ни денег, ни сил.

Участь поэтов вообще тяжела, а в эпоху перемен тяжела втройне, а в эпоху таких перемен — тяжелее в десять раз, но они живут, как живут, и не могут иначе.

«Прожить бы в этом городе лет сто…»

Евгений Сухарев. «Седьмой трамвай». Новые стихи. 1999—2002. — Харьков: Эксклюзив, 2002. — 58 с.

Евгений Сухарев. «Седьмой трамвай». Новые стихи. 1999—2002. — Харьков: Эксклюзив, 2002. — 58 с.

Мне понравился анонс этого сборника в интеллектуально-художественном журнале «Дикое поле. Донецкий проект», № 3, 2003 г. Цитирую:

… Вид из окна, взгляд вдоль трамвайных рельсов, улица Сумская и ещё два-три квартала, Технологический институт — всё своё, родное и знакомое. Ближний свет. Надо жить здесь, на этой земле, в этот момент и своими заботами. А если случится охота к перемене мест, то — вот он, седьмой трамвай. Он доставит вас хоть на конец света, который находится ближе, чем граница города.

Я вот сижу и думаю: а так ли уж нужно мне писать, а вам читать — где родились мои герои, в каких институтах получали образование, сколько им лет да сколько у них детей? Важно ли это вообще, особенно в контексте того, что они — мои земляки, живут со мной в одном городе, смотрят на одно со мной небо и видят одни со мной звёзды в одно со мной время?

Это, пожалуй, главное — на что они смотрят, что видят и как об этом пишут, а не сведения из биографических справочников. Вот я и решила, отбросив первоначальный замысел, просто почитать их стихи, ограничившись тем, что они пишут о нашей «малой родине», и поплыть вместе с ними «по волнам моей памяти»…

Более того, я возьму на себя смелость цитировать даже не строфы, если понадобиться, а отдельные строчки стихотворений для иллюстрации тех или иных событий их и моей жизни.

Евгений Сухарев, из сборника «Седьмой трамвай»:

Любовь? Да, любовь. Но немыслимо — За мебельной перегородкой.

… Ах, как это всё повторяемо до самой последней детали!

… Не так ли мы слышали, жалкие…

… смиряя объятия жаркие, родители глаз не смыкали?..

Вот она перед вами — харьковская «коммуналка», в которой вырос мой герой и где он и сам получил подобный опыт проживания «на малой своей территории»…

По большому счёту, харьковские «коммуналки» массово стали расселять в 60-е годы, во времена появления первых «хрущёвок». А до этого, по рассказам очевидцев, в нашем городе существовали огромные материки межнационального согласия и толерантности.

Из сборника «Седьмой трамвай»:

Если, мальчишка, ты выскочишь в тёмный подъезд, если тебе геометрия так надоест, в семь тебя ждут Шаповалов и два Зильберблата, дым папиросный, фонарик и порция мата — всё, чем богата лафа полуправедных лет.

И что удивительно, никто не давал никаких преференций Зильберблатам, что вырастут из них будущие олигархи, точно так же и фамилия Шаповалов (Иванов, Петров, Сидоров…) не предопределяла туманное, ненадёжное будущее типичного харьковского босяка.

Связка «Иванов и Рабинович» могла обернуться чем угодно, а главное — не было злорадных ожиданий, что вот тот — ну, конечно…, а этот — ну что с него взять?

И в кварталах, где рядом жили русские, украинцы, татары, было такое же согласие. Православный люд, как мне говорили, смирял своё «раззудись, плечо» в мусульманские праздники, а татары уважали соседские Пасху и Рождество. Я слышала рассказы женщины, вся жизнь которой прошла в районе знаменитых харьковских «Москалёвки-Новосёловки». В этих рассказах русские, еврейские, татарские имена перемешивались, создавая в моём воображении удивительные картинки старой, до- и послевоенной жизни моего города. Кстати, для несведущих, происхождение названия района Москалёвка тоже неоднозначно: то ли это от «москалей» (солдат), заселивших одну из харьковских «слободок» (не забывайте о Слободской Украине!), то ли от еврейского торгового люда «Моськи» и «Лёвки» — Моисея и Льва.

Наверное, пора всё же взять в руки огромные фолианты ещё одного моего славного земляка — академика Дмитра Багалия, историка (с некоторыми его потомками, кстати, я тоже лично знакома). Двухтомник «История города Харькова», а к нему приложение — «Альбом старинных планов…». Замечательное репринтное издание 1993 года, выполненное по заказу исполкома Харьковского горсовета. Предисловие к изданию написал ещё один мой земляк, известный теперь на всём постсоветском пространстве, — тогдашний председатель Харьковского горсовета Евгений Кушнарёв, проходящий ныне по уголовному делу об «украинском сепаратизме», наш предпоследний губернатор.

Но вернёмся к Евгению Сухареву и его замечательным стихам. Итак, вы теперь имеете представление о харьковских коммуналках и нравах, в них царящих.

Полистаем ещё немного его сборник под названием «Седьмой трамвай»:

Пахнут подъезды сырою кошачьей повадкой с первых твоих до последних отчаянных дней. … А ведь мечтал жить и жить, закусив удила, возле Чайковской Собачьим бродить переулком, не поступаясь единственно верным притулком и никакого до смерти не ведая зла. Старый мальчишка, ты так и помрёшь, колеся…

Да, вы всё же не забывайте, что это я читаю стихи Жени. Он вкладывал в них один смысл, я вижу то, что мне хочется увидеть, вы, может быть, проникнетесь своим чувством, если поищете в Интернете тексты. Ведь главное, что отличает хорошую поэзию от плохой, это даже не удачно подобранные слова и рифмы. Хорошая поэзия, не отрицая авторского видения, даёт простор для собственной фантазии, создаёт определённое эмоциональное настроение именно в тот момент, когда ты читаешь стихи. Завтра, быть может, я прочитала бы их по-иному. Но сегодня я смотрю в окно на сумрачное серое мартовское утро моего города и вспоминаю о жизни, прожитой именно здесь, на моей «малой родине»…

Улица Чайковская — одна из нескольких необыкновенно уютных улочек, уводящих от Пушкинской к крутым склонам Журавлёвки — ещё одного колоритного харьковского района. Я училась в одном из институтов недалеко от Пушкинской, любила гулять по этим самым уводящим улочкам, сидеть на Журавлёвских склонах вечерами, глядя вверх — на звёзды, такие близкие и крупные, как нигде в другом месте, и вниз — на огни улочек и переулков Журавлёвки.

… Снег, и лёд, и ещё высота, и бесстрашье моё потайное — как с высокого смотришь моста в темноватое лоно речное.

Я лечу на глазах пацанвы — отрывной, центровой, журавлёвский, — только страх, воровской и бесовский, рвёт ушанку с моей головы.

А это харьковский пацан Женька Сухарев съезжает на санках с этих самых Журавлёвских склонов где-то в районе Политехнического.

Романтичная барышня Палома, пожалуй, на такое не рискнула бы — слишком крутые склоны, слишком большая скорость у санок… Наверное, поэтому из нас двоих поэтом стал именно он — бесстрашный, «отрывной», отчаянный Женька.

Кто там выше облаков залетел — и был таков? То ли птица, то ли ангел с красноречием богов.

Что там видится ему сквозь небесную сурьму? Твердь земная, водь речная — ближе, дальше — не пойму.

Может, это мой двойник к небу звонкому приник? Словно в зеркале глубоком, он — и тайна, и тайник…

И ещё, и снова в отрыве от контекста, от поэтического замысла, но для меня это преодолимо…

… Мы оба, как растенья, проросли случайно и на время разминулись, чтоб снова на окраине земли сложить в уме названья наших улиц…

Эти Женины строки отвечают моему замыслу, и значит будет так. Окраиной земли для встречи его стихов и моего их восприятия станет Интернет. Вот в сетях «всемирной паутины» мы и сложим названья улиц, одинаково нам дорогих.

Под аркой Госпрома

Госпром — символ Харькова, как и его площадь Свободы имени Дзержинского, по удачному выражению неизвестного автора, обыгравшего её новое и старое название, — самая большая в Европе… Евгений Сухарев, стихотворение 2003 года из сборника «Комментарий»:

Ах, под аркой Госпрома, под аркой Госпрома Я бежал, башмачками стуча невесомо, Ах, я прыгал с трамвая под маркою «А», И пылала свободой моя голова… Ах, под аркой Госпрома, под аркой Госпрома Сколько раз я друзей дожидался, как дома, Сколько лет я, обласканный ими, взрослел, С пиджачка вытирая чернила и мел… |  |

| Ах, под аркой Госпрома, под аркой Госпрома Я спасался легко от июльского грома, И в горячих раскатах не чуял беды, Уловляя в природе людские следы… Ах, под аркой Госпрома, под аркой Госпрома Длится жизнь, до последней кровинки знакома, Приучая меня не жалеть ни о чём, И прощальный снежок шелестит за плечом. |

Арка между 3-м и 4-м подъездами вела меня от площади в мою школу…

Накануне 350-летия здание Госпрома обновили, покрасив свежей краской, в лучших советских традициях — те части, которые были видны приехавшим из Киева «уважаемым людям».

Евгений Сухарев, из сборника «Комментарий»:

Всю жизнь хотел в огромном светлом доме Прожить, чтоб свет его перетекал Из тени в тень, как рябь на водоёме, На разноликой плоскости зеркал…

… Мне был тот дом рождением обещан. Все сто окон, сто комнат и фасад…

А я так просто, гуляя по улочкам жениного детства, подбирала себе особняк по вкусу. Нужно заметить, что в учебниках по архитектуре есть такой термин — «Харьковский стиль». Это очень удачная эклектика времён зарождения капитализма в России. Талантливые харьковские архитекторы умеряли пыл нуворишей, пытавшихся совместить в своих особняках несовместимое — мавританские башенки с готикой, к примеру. Но, оказывается, всё можно, если подойти с умом и талантом. Жаль только, что теперь, в эпоху капиталистического дежавю, аппетиты нуворишей не очень уравновешиваются талантами нынешних архитекторов. Боюсь, что не за горами время пересмотра учебников, поскольку материальных свидетельств существования этого самого стиля уже не останется.

А я так просто, гуляя по улочкам жениного детства, подбирала себе особняк по вкусу. Нужно заметить, что в учебниках по архитектуре есть такой термин — «Харьковский стиль». Это очень удачная эклектика времён зарождения капитализма в России. Талантливые харьковские архитекторы умеряли пыл нуворишей, пытавшихся совместить в своих особняках несовместимое — мавританские башенки с готикой, к примеру. Но, оказывается, всё можно, если подойти с умом и талантом. Жаль только, что теперь, в эпоху капиталистического дежавю, аппетиты нуворишей не очень уравновешиваются талантами нынешних архитекторов. Боюсь, что не за горами время пересмотра учебников, поскольку материальных свидетельств существования этого самого стиля уже не останется.

Огромная плоскость зеркала, мраморная лестница, ведущая на 2-й этаж ещё одного известного харьковского особняка, фонарь раздевалки, украшенный росписями, — всё это определило мой выбор учебного заведения после окончания школы, никак не связанного с архитектурой.

А это стихотворение Евгения Сухарева, тоже из сборника «Комментарий», пусть займёт своё место просто для настроения, в пасмурное майское утро 2006 года:

* * *

Какую погоду мы ждали с тобой? Такую, как в этом году. Там бродит под зонтиком дождик слепой И сякнет у нас на виду. И кажется, он по асфальту стучит То палочкой, то каблуком, И город, надёжней надёжных защит, За ним наблюдает тайком. И сякнет, и сякнет, под зноем томясь, Дождя бестелесная стать, Как лёгкий трамвай ускользает от нас, Чтоб выскользнуть где-то опять. Чем дождь бестелесней, тем солнце нежней, Тем время любезнее к нам, И город немыслим без наших теней С каймой облаков по краям. 28 декабря 2003 г.

«Вас любящей навеки остаюсь…»

Виктория Добрынина. «Вечные темы». — Харьков: Фолио, 2001. — 88 с.

Виктория Добрынина. «Вечные темы». — Харьков: Фолио, 2001. — 88 с.

В этом сборнике вы можете прочитать эти строчки, которые являются, как мне кажется, своеобразным жизненным кредо нынешней Виктории Добрыниной:

Любови должно быть взаимной, Быть постоянной, быть надежной. Всё остальное так наивно, Так горестно, так невозможно.

И рядом — Евгений Сухарев:

… В двадцатилетнем возрасте думается: «Вот напишу гениальное — и переверну мир»… Потом, лет эдак в тридцать, уже не до собственной гениальности — просто хочется, чтобы люди тебя оценили. А вот сейчас я пишу для себя и нескольких очень близких людей. Для друзей, для моей семьи. Наверное, человек — случайное Божье откровение, и дар поэзии — тоже чистая случайность. Поэтому нет смысла задаваться подобными вопросами. В конце концов, Бог мог и передумать…

Борис Чичибабин:

Не празднично увиты, а буднично тихи, в меня вселились Виты Добрыниной стихи, что из полуподвалов взошли на судный свет, и в них не слышно жалоб и обвинений нет. Лишь молвят с горьким жестом, катая в горле ком, о неустройстве женском в пейзаже городском. Взялась — так не взыщи ты: в быту, как на войне, поэту нет защиты, а женщине — вдвойне. | В истории, похоже, не стоит ничего с ободранною кожей живое существо… Она ж глядит, не хмурясь, а пригоршни щедры — и сердце всколыхнулось от горечи сестры. Я радоваться смею, что, Божий нелюдим, хожу, выходит, с нею по улицам одним. Не в поле, не от ветра, а в лад календарю из глаз моих ответной слезой благодарю. 1993 |

Просто медленно, про себя, прочтите эти стихи — и вы поймёте то главное, необычайно точно подмеченное, двумя годами ранее высказанное и Марленой Рахлиной в предисловии к сборнику стихов Виктории Добрыниной «Вас любящей навеки остаюсь…»:

Выбирать не из чего, «любила, что было дано», прежде всего, любя и жалея людей, попутчиков и соседей. Жаль мечтателя, не умеющего жить… «Вас любящей навеки остаюсь» — и нет вопроса — за что? За то, что рядом, вместе живут на этой, не знающей сострадания, бесстрастно убивающей, Земле… Душа живёт среди всего убожества, низости и зла и словно видит и не видит всё это…

Вот я написала о стихотворении Чичибабина — читайте медленно, про себя, и вы представите себе внутренний, да, пожалуй, и внешний портрет моей героини — харьковчанки «из задворок трущоб», как писала она сама, «из полуподвалов», как сказал Борис Алексеевич.

А в конце предисловия Марлены Рахлиной я увидела тот же самый совет, только обращённый к читателям стихов Виктории — «прочитать эту книгу неторопливо и медленно…».

«Не празднично увиты, а буднично тихи…» — такими увидел стихи Виктории Борис Чичибабин. Поэтому и торопиться не стоит, читая их. Ведь вся наша провинциальная жизнь тоже не очень торопливая, не очень яркая, поэтов у нас редко «празднично увивают», чаще просто не замечают, разве что братья и сёстры по творчеству.

Вот ведь говорит же Марлена Рахлина, имея в виду бесчисленное количество сборников лирики вокруг: «Трудно отыскивать жемчужные зёрна в этой, окружающей нас со всех сторон, куче… Скорее всего, в ней, в этой куче, немного жемчугов, но присматриваться надо внимательно, неторопливо…». И опять это словечко — «неторопливо».

Двое близких друзей, два признанных поэта «из провинции», люди одного поколения, чувствующие и понимающие мир по-особому, очень похожими словами выразили своё отношение как к стихам, так и к самой Виктории Добрыниной. Думаю, стоит прислушаться к их мнению.

Вот первое стихотворение сборника — «Я сама виновата во всём…»:

Я любила, что было дано: Чёрный примус и стол из фанеры…

И парила душа, и несло Её дале и ввысь, без предела. Это тело в подвале росло, И до тела какое вам дело?..

Я умела задворки трущоб Так любить, будто райские кущи…

Тут просто просится рядом стихотворение Жени из сборника «Комментарий»:

| С небосклона - и прямо в мышиный подвал, А потом - в электрический мрак, Где подолгу я был, где я просто бывал, Где я буду, последний дурак, Воспаряла душа моя навеселе, Упадала, трезвея к утру, Чтобы вырыть убежище в чёрной земле, Не торчать нагишом на юру. И уж если кого-то любила она, Если выжила и не спилась, Значит, жизни хлебнула до самого дна, Воспаряя, греша, веселясь. 21 августа 2004 г. |

В обоих стихотворениях эти символы — «парение» и «подвал», казалось бы несовместимые, а вот родились же в этих подвалах мои герои, воспарили.

В обоих стихотворениях эти символы — «парение» и «подвал», казалось бы несовместимые, а вот родились же в этих подвалах мои герои, воспарили.

«Нет, не путь виноват, а идущий», — говорит о своих жизненных невзгодах Виктория. «Если выжила и не спилась, значит, жизни хлебнула до самого дна…», — вторит о своей душе Евгений.

Передо мной три сборника стихов: два Евгения и один Виктории. А если читать их стихи одновременно, то это просто эпитафия прошлому веку, лучшему, что в нём было.

* * *

Я бы всё-таки хотела, Чтобы растрёпанную книгу, Чтобы зачитанную книгу, Дальше и некуда какую, Какого-нибудь «Тома Сойера», Или «Приключения Буратино» мой сын держал в руках. Чтобы от неё пахло чем-то таким, вне названия: Домом в переулке, осенним сереньким днём, Или июльским зноем В резных качающихся тенях деревьев…

… Почему мой сын говорит:

— Зачем ты принесла Тома Сойера?

Я это видел по телевизору…

(В. Добрынина. Из сборника «Вас любящей

навеки остаюсь…». 1993)

* * *

Как странно, ещё играют на фортепьяно. Чужое чадо терзает фугу. Чужое окно Как в ретро-кадре, раскрыто настежь… А всё-таки, чьё-то чадо мучает фортепьяно. Или провидцы в этой семье, или сошли с ума. 2004 год

Не правда ли, пронзительное настроение? И вот итог:

* * *

На месте, где идола тлеют обломки,

Религии рвань, идеала останки.

Да том из двухтомника в светлой обложке

Заложен билетом в театр на Таганке.

(«Лет тридцать назад,

когда сил доставало…», 2004)

Нет, если читать внимательнее, всё подряд, не пропуская, то можно найти всякое. Но у меня другая задача, я хочу вспомнить Харьков и харьковчан, поэтому и вижу не всё. Вот ещё штрих к эпохе «коммуналок», но это не просто описание, это поиск выхода к нравственным ценностям в иных условиях, хотя материальные достижения моих героев не ассоциируются и сейчас с «Мерседесами» и домами в сто окон.

Жить в тесноте, да не в обиде, Когда за ширмой спит братишка, А мы бумажную флотилию По краешке стола пускаем По вытертой клеёнке голубой. А на другом конце дубового стола Мать разложила книги и конспекты. Жить в тесноте да не в обиде, Где никто Не говорит мне: — Не мешай! Как нынче В сердцах я сыну говорю: — Затихни! Жить, как тогда, Чтоб в общем коридоре Любую дверь открыть, как дверь свою, И быть всегда ко времени и к месту…

Вот я отвлеклась немного на чтение стихов Виктории и, честно говоря, не знаю, куда двигаться. Первое желание — посмотреть на наш город тремя парами глаз, процитировать строчки, поделиться своими воспоминаниями — оно исчезло, оно сокрушено. Виктория одержала полную викторию надо мной. Её стихи нельзя комментировать, их нужно просто читать — медленно, согревая каждое слово в голове, как рюмку коньяка в руке.

Её стихи не поддаются разъятию, из них не вычленишь пару строчек для подтверждения своей мысли. Значит, раньше, пару страниц назад, я была неправа, когда говорила, что «хорошая поэзия, не отрицая авторского видения, даёт простор для собственной фантазии». Наверное, это не так, и хорошие стихи нужно воспринимать на каком-то ином уровне, который не поддаётся анализу. Иногда нужно просто читать, не прикасаясь.

… Себя не предают. Спасай себя, спасай, Закройся на замок — мир обо мне напомнит. И в ближний автомат монетку не бросай, Молчание твоё трамвайный звон наполнит. И выдаст с головой. И я не удержусь, И брошусь за тобой, и пропаду в погоне. И так я, словно снег, апрельский снег, кружусь. Так дай ему пожить — не подставляй ладони.

* * *

«Мне надо на кого-нибудь молиться»

(Б. Окуджава)

И надобно смириться и смирюсь, И нет такого права — не смириться. Но как там в старых письмах говорится? Вас любящей навеки остаюсь.

Но как там говорят? Как соловей, Которого я в жизни не видала, Не жду ответа, только не посмей Качаться от причала до причала.

Пусть холоден и гол, пусть сыт и славен, Конечно, лучше сыт и славен, но Не каждый сытый с истиною равен, Не каждый нищий с правдой заодно.

И надобно смириться. И смирюсь. Но продержись, дай вере не смутиться. Мне надо на кого-нибудь молиться. Вас любящей навеки остаюсь.

Обращаюсь опять к авторитетному мнению. Станислав Минаков, «Харьков: признаки жизни»:

Кто же такие — сегодняшние русские литераторы Харькова?

Дальше — о группе сорока-пятидесятилетних поэтов.

Виктория Добрынина и Евгений Сухарев выпустили по две книги — по причинам, от них не зависящим. Пока, к счастью, находились люди, оказывавшие им финансовую помощь.

Оба сборника В. Добрыниной опубликованы в 1993 году. «Светлым-светло» (Х., Издатель) и «Вас любящей навеки остаюсь» (М. — Вильнюс, Весть-ВИМО).

Поэтические книжки Евгения Сухарева вышли в издательстве «Крок» с интервалом в два года: «Дом ко дню» (1996) и «Сага» (1998).

Из книги «Сага»:

Зима теплее мне казалась, и молодость не проходила, поскольку слово, только слово касалось голоса и слуха, и льда, как молодость, незлого, и духа, Господи, и духа…

(Другие, более поздние издания стихотворений Виктории Добрыниной и Евгения Сухарева упомянуты мною в тексте. — Палома).

А в качестве своеобразного эпилога, завершающего рассказ о моём городе и о жизни поэтов, в нём обитающих, просто предлагаю вам прочитать ещё одно замечательное стихотворение Виктории Добрыниной из сборника «Вас любящей навеки остаюсь…»:

* * *

Души провинция глухая, Ни мостовой, ни фонаря. Одни созвездья полыхают, Да окна редкие горят.

Невнятно и витиевато За тем светящимся окном Твердят о том, что виноваты И пьют дешёвое вино.

Интеллигенты из провинций В дыму дешёвых сигарет, Пророки бывшие, провидцы Несостоявшихся побед.

Их жёны терпят, только терпят, А дети смотрят свысока. Лишь свет звезды надежды теплит. Неверный. Ненаверняка.

Обратите внимание на две последние строчки — в них надежда, и это главное, пусть зыбкая, пусть «ненаверняка», что «у современной русской провинции есть, что предъявить миру и чём оправдаться пред Господом на Страшном Суде».

Палома, май 2006 года