Давным-давно, почти полвека назад, стартовал в СССР интересный такой проект: журнал под названием «Кругозор». Единственный в своём роде: статьи, которые в нём публиковались, не представляли абсолютно никакого интереса, они были откровенно скучны и бесцветны. Но! Но ценность «Кругозора» была вовсе не в этих статьях — бумажные страницы журнала казались советским читателям всего лишь досадной и неизбежной нагрузкой к его так называемым звуковым страницам — стопочке гибких грампластинок, выполненных практически по пресловутой технологии «на рёбрах» и потому недолговечных и некачественных. Но именно эти звуковые страницы довольно оперативно откликались на многие события, происходившие в стране. Мы слышали голоса Гагарина и Шолохова, Хачатуряна и Ростроповича, Райкина и Смоктуновского, совсем молодого ещё Визбора и пожилого безымянного разведчика, поэтов Светлова и Мартынова. С этих звуковых страниц рассказывали о себе и представляли новые свои песни Александра Пахмутова и Аркадий Островский, Ирина Бржевская и Маргарита Суворова, Майя Кристалинская и Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина и ярославские «Откровенные ребята», «поющее сердце пролетариата» Эрнст Буш и «пражский соловей» Карел Готт, грузинский ансамбль «Рэро» и маленькая девочка Ирма Сохадзе: «Мы ещё не знаем, кем Ирма станет — певицей, художницей, врачом. Пока она учится во втором классе и поёт»…

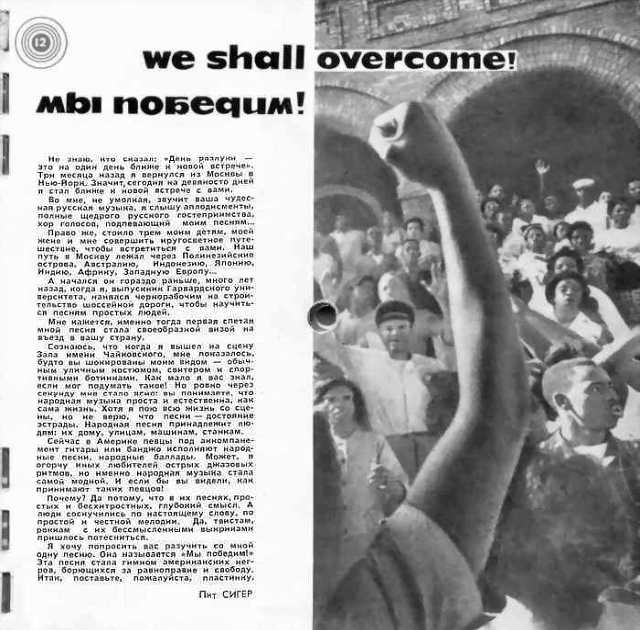

С песней, о которой я хочу рассказать, массовый советский читатель и слушатель познакомился именно в «Кругозоре». В сдвоенном летнем номере за 1964 год, на двенадцатой звуковой странице, она прозвучала в исполнении тоже мало кому у нас тогда известного американца Пита Сигера (Pete Seeger). Звуковую страницу он представил следующими словами:

Я хочу попросить вас разучить со мной одну песню. Она называется «Мы победим!». Эта песня стала гимном американских негров, борющихся за равноправие и свободу. Итак, поставьте, пожалуйста, пластинку.

Ну что, поставим пластинку? Вот как начиналась та самая звуковая страничка «Кругозора»:

Остановимся на минутку. Пит Сигер, наверное, прав: эта песня лучше всего «звучит» именно в массовом исполнении. «We shall overcome» — то есть, мы победим, преодолеем, выдюжим… «We», «мы» — именно так! Потому что песня «We shall overcome» — это легендарная песня протеста, настоящий гимн движения за гражданские права:

We shall overcome, We shall overcome, We shall overcome someday. For deep in my heart I do believe: We shall overcome someday!..

Я верю: однажды мы победим! И вера эта — глубоко в моём сердце: однажды мы непременно победим!.. Таков первый куплет, который в исполнении Пита Сигера вы сейчас прослушали. Остальные куплеты сделаны по этому же образцу, только вместо «we shall overcome» в них поётся «we'll walk hand in hand» (мы пойдём рука об руку), «we shall live in peace» (мы будем жить в мире), «we are not afraid» (мы не боимся), «we shall all be free» (мы все непременно будем свободными) и тому подобные — прямо скажем, митинговые — лозунги.

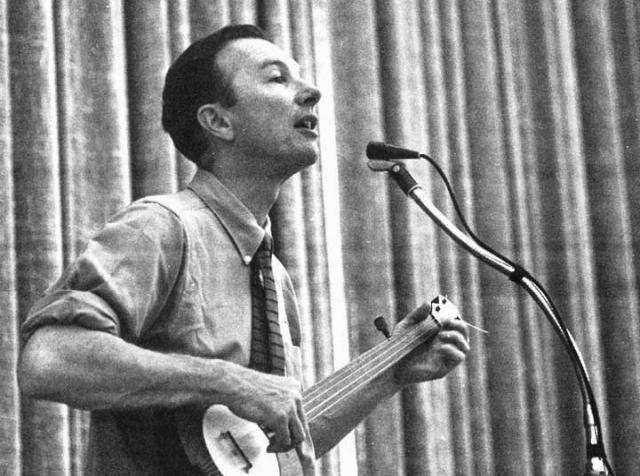

Собственно говоря, эту особенность песни Пит Сигер ещё больше подчеркивал, перемежая своё исполнение другими, всякий раз актуальными, лозунгами и обращениями, которые он, словно на митинге, выкрикивал в зал, призывая слушателей петь вместе с ним и достигая с публикой полного контакта и взаимопонимания.

Послушайте, например, его широко известное исполнение «We shall overcome» на концерте в Карнеги-Холл 8 июня 1963 года:

Текст этой песни — все эти короткие лозунги, бросаемые в зал — едва ли нуждается в каком-то стихотворном переводе. Впрочем, вот вам, если хотите, перевод на русский язык, выполненный Самуилом Болотиным и Татьяной Сикорской (с их переводами мы уже встречались: песни «Бомбардировщики» и «Путь далекий до Типперери»):

Всё преодолеем, Всё преодолеем, В мире нет преград для нас! В сердце своём Верим и ждём — К цели мы придём в свой час! Страх для нас неведом, Страх для нас неведом, Смерть грозила нам не раз. В сердце своём Верим и ждём — К цели мы придём в свой час! | Правда — наша сила, Правда — наша сила, Это стяг в борьбе для нас! В сердце своём Верим и ждём — К цели мы придём в свой час! Мы сплотимся в дружбе, Мы сплотимся в дружбе, Люди всех цветов и рас! В сердце своём Верим и ждём — К цели мы придём в свой час! |

Мы хотим свободы,

Мы хотим свободы,

Пламень гнева не угас!

В сердце своём

Верим и ждём —

К цели мы придём в свой час!

Этот перевод Болотина и Сикорской не назовёшь удачным. Песня «We shall overcome» — она хоть и митинговая, хоть и состоит она из лозунгов, но зато она искренняя, и фальшивого пафоса, всех этих «стягов», «пламени гнева» и «смерти, грозившей не раз», в ней нет и в помине. В ней, повторяю, важны не слова сами по себе, а эмоции, настроение, взаимопонимание единомышленников. Это по сути своей песня массовая, песня-«мы». Истоки её мелодии следует искать в народных музыкальных традициях американских негров, а происхождение ключевой её фразы, «we shall overcome», связано с религиозными гимнами начала прошлого века, которые были очень популярны среди темнокожих американцев.

Собственно, появление в этой фразе словечка «мы» вместо «я», что коренным образом изменило характер текста, исследователи относят к осени 1945 года. Именно тогда профсоюз работников пищевой и табачной промышленности (а он объединял, в основном, негритянских женщин) организовал в Чарлстоне (Южная Каролина) многомесячную забастовку, участники которой подбадривали себя пением.

Там-то на хорошо всем известную старую мелодию и легли эти слова: «We will overcome».

В послевоенные годы песня быстро становилась популярной (в основном, среди борцов за гражданские права негров), мелодия её шлифовалась, а в текст добавлялись всё новые лозунги. Тот же Пит Сигер, человек совершенно удивительной судьбы, с чьим именем американцы связывают возрождение в США фольклорной музыки, добавил в текст несколько своих фраз и, между прочим, заменил слово «will» (грамматически более правильное) на «shall». «We shall заставляет открывать рот шире; звук i в слове will очень трудно пропеть», — писал он.

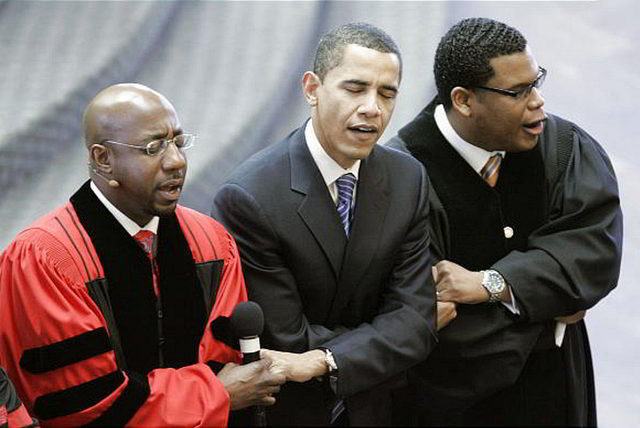

Совсем недавно любой желающий мог своими глазами наблюдать инаугурацию Барака Обамы — она транслировалась на весь мир. На волне всеобщего энтузиазма, охватившего теперь Америку, Барака Обаму нередко сравнивают с другим президентом, Джоном Кеннеди, чья инаугурация состоялась почти полвека назад. Взгляните на фотографию, сделанную 20 января 1961 года.

Инаугурация Джона Кеннеди. 1961 год

Инаугурация Джона Кеннеди. 1961 год

Выступает Джон Кеннеди, а в первом ряду мы видим ещё двух будущих президентов: со страдальческим видом выступление Кеннеди слушает Линдон Джонсон, а рядом с ним, чуть в стороне, сидит мрачный Ричард Никсон.

В 60-х годах было совершенно невозможно даже и представить себе, что президентом США может стать темнокожий. Страну раздирали расовые противоречия, сотрясали громкие политические убийства и массовые демонстрации протеста. В том же 1961 году, когда Джон Кеннеди стал президентом, Пита Сигера судили после нескольких лет расследования его «антиамериканской деятельности» (он был оправдан через год, после чего оказался за границей и, в частности, выступал в СССР — но мы это уже знаем по журналу «Кругозор»).

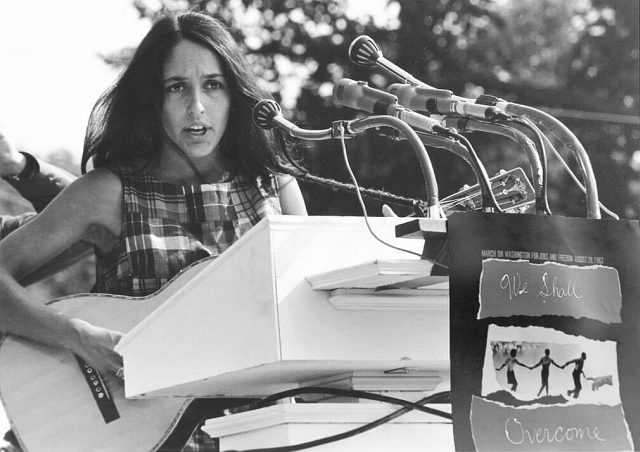

Тем же летом 1963 года, когда Пит Сигер в концертном зале Карнеги-Холл пел «We shall overcome», состоялось грандиозное мероприятие, известное под названием «марш на Вашингтон». Общее количество участников этой манифестации оценивалось от двухсот тысяч до полумиллиона человек, три четверти из которых были темнокожими.

Марш этот всеми доступными ему методами пытался предотвратить тогдашний директор ФБР Эдгар Гувер, против манифестации высказывался и президент Джон Кеннеди. Но манифестация с требованием равноправия — состоялась. И 28 августа 1963 года сотни тысяч людей заполнили центр Вашингтона. Именно в тот день Мартин Лютер Кинг и произнёс свою знаменитую речь, которая вошла в историю под названием «I have a dream» — «У меня есть мечта»:

… 1963 год — это начало, а не конец. Тех, кто рассчитывает, что неграм достаточно лишь «выпустить пар», а затем они успокоятся и страна сможет вернуться к своим обычным делам, ждёт неприятное пробуждение. Америка не будет знать ни покоя, ни отдыха до тех пор, пока негры не получат прав гражданства. Вихри волнений будут раскачивать устои нашей страны до тех пор, пока не настанет светлый день справедливости…

Я не забываю о том, что многие из вас оказались здесь после суровых испытаний и горестей. Некоторые из вас только что вырвались из мрачных тюремных камер; другие прибыли из районов, где за стремление к свободе на них обрушилась буря преследований и полицейских жестокостей. Вы оказались жертвами расистского террора…

Я мечтаю о том, что в один прекрасный день наша страна возвысится, чтобы жить в полном соответствии с принципами нашего кредо: «Все люди сотворены равными»…

В тот день прозвучало много речей и много песен. Тысячи, десятки тысяч людей подпевали «Жанне д'Арк» движения за гражданские права, 22-летней Джоан Баэз (Joan Báez), когда она под гитару исполнила «We shall overcome».

Прослушайте фонограмму того её выступления. Вместе с манифестантами поёт Джоан Баэз:

Три месяца спустя, 22 ноября 1963 года, президент Джон Кеннеди был убит. В тот же день, прямо на борту самолёта, вице-президент Линдон Джонсон произнёс слова присяги в качестве нового президента США.

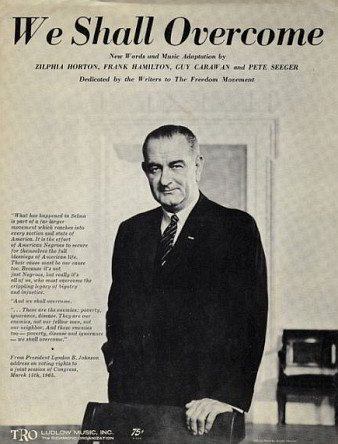

Президент Джонсон — фигура крайне противоречивая. На очередных выборах, состоявшихся осенью 1964 года, он был переизбран, как говорится, на ура. Именно Джонсону удалось-таки протолкнуть в Конгрессе США Акт о гражданских правах, положивший конец расовому неравенству. Именно Линдон Джонсон, первым среди американской политической элиты, употребил в марте 1965 года, в своем послании к Конгрессу, фразу из песни, бывшей до той поры маргинальной: «We shall overcome». Вот коротенький фрагмент из этого выступления президента Джонсона, положившего начало своеобразному «приручению» песни-«мы»:

(современное американское ухо было бы, несомненно, возмущено тем, что сам президент, ничуть не стесняясь, называет вещи своими именами и постоянно употребляет слово «Negroes» — «негры»; но сорок лет назад, очевидно, это слово казалось ещё вполне приличным).

А справа вы видите обложку издания «We shall overcome» с фотографией Джонсона и с цитатами из его специального послания к Конгрессу. Между прочим, в том послании мы находим и такие слова:

А справа вы видите обложку издания «We shall overcome» с фотографией Джонсона и с цитатами из его специального послания к Конгрессу. Между прочим, в том послании мы находим и такие слова:

У нас самая богатая и сильная страна из всех, что когда-либо были на планете. Мощь прошлых империй не идёт ни в какое сравнение с нашей мощью. Но я не хочу быть президентом, который строит империи…

Я хочу быть президентом, который помог бы положить конец ненависти среди своих сограждан, который способствовал бы чувству любви между людьми всех рас, всех регионов и всех партий.

Я хочу быть президентом, который помог бы прекратить на этой земле войну между братьями…

Прекрасные слова… Президент Линдон Джонсон, полный решимости положить на земле конец братоубийственной войне, развязал во Вьетнаме полномасштабную войну, войну с широким применением напалма и дефолиантов, и к концу его президентства численность американских войск, посланных им во Вьетнам во имя любви между людьми всех рас, превысила полмиллиона человек. Не желая строить империи, президент Линдон Джонсон в том же 1965 году направил войска в Доминиканскую республику, а годом ранее американцы свергли законно избранного президента Бразилии. И как-то так получилось, что именно при президенте Джонсоне Америку захлестнула новая волна ненависти на расовой почве, новая волна насилия и политических убийств.

Мне бы очень хотелось, чтобы вы теперь прослушали фрагмент из выступления (или проповеди?) Мартина Лютера Кинга, которое прекрасно передаёт атмосферу тех бурных 60-х годов. Перевод едва ли нужен — «we shall overcome» звучит там буквально в каждой фразе. Как и в одноимённой песне, энергетика этого страстного выступления важнее конкретного смысла произносимых там слов. Послушайте только, как он говорит:

В 1964 году «за деятельность в пользу равноправия чернокожих» Мартину Лютеру Кингу была присуждена Нобелевская премия мира. До конца своих дней нобелевский лауреат находился под постоянной опекой со стороны ФБР…

Понимая неизбежность своего поражения, Линдон Джонсон даже не стал и пробовать переизбраться на второй президентский срок.

На выборах осенью 1968 года победил Ричард Никсон. Его главный потенциальный соперник, сенатор Роберт Кеннеди, брат убитого президента, тоже был убит — летом того же года. Чуть раньше, в начале апреля, был убит и Мартин Лютер Кинг…

Но мы ведь о песне, да? А песня «We shall overcome» стала потихоньку освобождаться от своего такого славного, но всё же сугубо рабоче-крестьянского и негритянского прошлого. С годами, по мере того, как борьба за равноправие и за гражданские права темнокожих американцев становилась всё менее актуальной, песня эта становилась всё более респектабельной. Этому, между прочим, во многом способствовал сам её текст, состоявший из лозунгов хотя и красивых, но настолько общих, что любой желающий мог при её исполнении думать о любых своих проблемах: «мы непременно победим», «мы пойдём рука об руку», «мы не боимся» и так далее.

Вначале «We shall overcome» перешагнула океан и стала популярной песней протеста в Европе и в Азии — там, безусловно, были и свои проблемы. Хоть и никак с проблемами американских негров не связанные, они ведь тоже требовали совместных действий, а где в тексте «We shall overcome» есть хотя бы слово именно о неграх? Нет там таких слов…

Незаметно-незаметно, но с того памятного «марша на Вашингтон» прошло тридцать лет. И вот мы снова находимся у мемориала Линкольна, где чествуют нового президента Соединённых Штатов — Билла Клинтона. И вновь звучит «We shall overcome», только теперь эту песню поёт уже не Джоан Баэз, а темнокожая оперная певица Кэтлин Бэттл (Kathleen Battle), и слушают её теперь уже не беззаветные борцы за равноправие, а представители высшего американского света во главе с самим президентом. Послушаем вместе с ними и мы. Январь 1993 года, «We shall overcome»:

В том концерте принимали участие и другие звёзды. Майкл Джексон, например… Да и пела-то Кэтлин Бэттл теперь уже вовсе не под гитару: певице аккомпанировал известный американский саксофонист Кеннет Горелик, или Кенни Джи (Kenny G).

Бурные овации, которые мы слышали в конце, требуют видеорасшифровки. Разумеется, вместе со всеми в полном восторге от прослушанной песни протеста был и сам только что вступивший в должность президент, и его супруга Хиллари. Давайте посмотрим:

А как там говаривали супруги Болотин и Сикорская? «Пламень гнева не угас»? Не угас:

Всё преодолеем, Всё преодолеем, В мире нет преград для нас! В сердце своём Верим и ждём — К цели мы придём в свой час!

«В мире нет преград для нас»… А ведь неплохо же сказано, если вдуматься! Не о том ли самом говорил и президент Джонсон, параллельно начиная войну во Вьетнаме: «Мощь прошлых империй не идёт ни в какое сравнение с нашей мощью»? Не о том ли самом думал и преемник Клинтона, Джордж Буш младший, увязая в Ираке и в Афганистане? Не о том ли самом думала темнокожая Кондолиза Райс, выстраивая — в старых и добрых американских традициях — внешнюю политику «самой богатой и сильной страны из всех, что когда-либо были на планете»?

И если Линдон Джонсон только лишь вскользь процитировал эту песню обездоленных, если Билл Клинтон лишь с удовольствием слушал «We shall overcome» и аплодировал ей, то новый президент, темнокожий Барак Обама, и сам поёт эту песню с удовольствием. Совсем как некогда голос неистового Пита Сигера — голос Барака Обамы тонет в общем хоре единомышленников:

И как закономерный итог эволюции, мы читаем теперь в статье некоей Иды Браун:

… Я не уверена, что буду в состоянии сдержать свои чувства. Понимать, что нам никогда больше не придётся петь эту старую песню, «Мы победим». Белые и чёрные, евреи и язычники, мы можем петь в один голос, петь: «Мы — победили»…

А вот автор другой заметки, озаглавленной им «Пит и Обама: мы победим», идёт ещё дальше: «Я слышу, как многие говорят: „Обама — это новый Роберт Кеннеди“. Я не согласен. Я думаю, что Обама — это новый Пит Сигер»…

Да, а что же Пит Сигер? Пит Сигер теперь старик: 3 мая 2009 года ему исполнится 90 лет. Он прожил долгую и трудную жизнь, он песнями своими боролся против войны во Вьетнаме, против гонки ядерных вооружений, за права людей во всём мире и за экологическую безопасность всей планеты. Он пел о любви и о войне, о свободе личности и о рабстве, о человеческом достоинстве и о лицемерии. Как справедливо заметил Стив Норман, «у него есть ужасающая привычка говорить людям правду, которая вгоняет в тоску почти всех и втравливает его во всякие неприятности».

В 2008 году инициативная группа собирала подписи в поддержку выдвижения Пита Сигера на Нобелевскую премию мира. Вот типичные (из многих и многих тысяч) отзывы рядовых американцев на эту инициативу:

Jean Tyson: Это наш первый посол мира!

Elizabeth S. Craig: Пит Сигер — живой памятник демократии и свободы

Diana Voellinger: Не думаю, что кто-то другой заслуживает этого больше, чем Пит Сигер

David May: Пит — это самое лучшее, что предложила бы Америка

John Nikkel: Пит — герой для многих и патриот для людей всего мира

Ed Schilling: Это легенда!

Melissa S. Bendiksen: Если не Пит, то кто?

Judith Clancy: Пит Сигер никогда не уклонялся от поддержки мира и гражданских прав. Самое время

Jay Cates: Ну, если уж они дали премию Киссинджеру…

Нобелевским лауреатом мира за 2008 год стал финский дипломат Мартти Ахтисаари — в первую очередь, за огромные интеллектуальные усилия, которых потребовала от него разработка блестящего мирного плана по освобождению Косова от сербов.

Пита Сигера не оказалось даже в числе номинантов на эту почётную премию…

Валентин Антонов, январь 2009 года

Вот бывают ли эпиграфы в конце? Марина Цветаева, из стихотворения 1914 года:

И всё-таки — что ж это было? Чего так хочется и жаль? Так и не знаю: победила ль? Побеждена ль? Побеждена ль?