Как быстро летит время… Четверть века назад режиссёр Карен Шахназаров снял один такой замечательный фильм — «Зимний вечер в Гаграх» он называется. Фильму не повезло. Ровесник перестройки, ускорения и гласности, он вначале словно бы остался в их густой тени, а потом — потом в стране закрутились такие дела, что всем нам стало уже не до фильмов.

Сюжет фильма в чём-то перекликается с сюжетом чаплинских «Огней рампы». Популярный в 50-е годы артист-чечёточник, познавший некогда успех и даже славу, тихо доживает свой век на фоне новых эстрадных «звёзд», всеми позабытый и чуть ли даже не заочно похороненный — как позабыто и уже старомодно само то искусство, которому он отдал всю свою жизнь…

Главную роль в фильме сыграл великий Евгений Евстигнеев. Всякому, кто видел «Зимний вечер в Гаграх», наверняка запомнился тот трогательный и немного печальный эпизод, где Естигнеев вспоминает одну из знаменитых и любимых в 50-е годы песен. Послушаем?..

Раз пчела в тёплый день весной, Свой пчелиный покинув рой, Полетела цветы искать И нектар собирать. А внизу по траве густой, За ней гусеница с тоской, Всё ползёт, устремив свой взор На пчелу и простор. | И от страсти сгорая, она Со слезами сказала: — Я люблю тебя, пчёлка! Ответь, Как с тобой улететь?.. И вздыхая всё «ох» и «ах», Тонет гусеница в слезах, А над нею жужжит пчела, Как всегда весела… |

«— Алексей Иванович, но только не это!.. Только не эту пошлость… Зачем нам это нужно?.. — Да ты что, отличная песня! Ты сам её играл… — Ну, мало ли я играл… Когда было это… — А мне тоже песня нравилась! Отличная песня!..»

Ах, эти наивные, «пошлые» и бесхитростные песни наших 50-х годов! Как нужны оказались они именно тогда, как востребованы! Страна медленно оживала после страшных военных лет, и люди хотели смеяться, любить, дурачиться — инстинктивная реакция на недавние слёзы, смерти и ужас. Интересное это было время, вторая половина 50-х годов, уникальное! Незримо, но вполне ощутимо схлестнулись что-то радостное, что-то живое и человеческое — и что-то неправильное, что-то мертвящее, что-то противоестественное.

Там, наверху, ожесточённо делили сталинское наследство. Жить, как жили прежде, было уже невозможно — это чувствовали, наверное, все. Выжигать «заразу» революционным калёным железом стало уже, по многим причинам, неприлично. Да и как её выжигать, если лезла она изо всех щелей, словно зелёненькая трава сквозь трещины в старом асфальте.

А люди, обычные советские наши люди — они постепенно сбрасывали с себя оцепенение, ощущая себя людьми, а не винтиками, с упоением погружаясь в радость простых человеческих чувств. Им нестерпимо хотелось верить в то, что «человек человеку — друг, товарищ и брат». Они смеялись и верили в лучшее…

Эстраду заполонили тогда куплетисты. Для незабвенного Аркадия Велюрова из кинофильма Михаила Козакова «Покровские ворота» — а ведь там показаны те самые 50-е годы! — это было поистине золотое время. «За гуманизм и дело мира бесстрашно борется сатира», — безо всякого страха распевал Аркадий Велюров свои куплеты на слова поэта Соева:

Тунеядца хоронили, Плакали подруги. А два «джаза» на могиле Дули буги-вуги! | Вся Америка в страшном смятеньи: Эйзенхауэр болен войной. Но в публичном своём выступленьи Говорит, что за мир он стеной! |

Аркадий Велюров — персонаж, конечно, вымышленный. А вот, скажем, куплетисты Павел Рудаков и Вениамин Нечаев, дуэт которых был очень популярен в те годы, существовали на самом деле. Их у нас в стране прекрасно знали, и их бесстрашная сатира неизменно поднимала настроение и вызывала смех. Обычно Вениамин Нечаев начинал куплет, а Павел Рудаков ставил в нём бескомпромиссную и остроумную точку. Вот как это было, послушаем:

«Прочитали мы газеты с Пал Василичем вдвоём…». Рудаков и Нечаев

«Прочитали мы газеты с Пал Василичем вдвоём…». Рудаков и Нечаев

Вот в Мордовии забота:

Браки только по субботам!..

Ждут сейчас распоряженья,

Чтоб рожать по воскресеньям…

|

Господа должны учесть:

Для них у нас ракеты — есть!..

Сто мильонов тонн тротила,

Чтоб кондрашка их хватила…

|

Да, было время… «Сто мильонов тонн тротила» — это ведь знаменитая «Кузькина мать», или «Царь-бомба», одним из ведущих создателей которой был Андрей Дмитриевич Сахаров…

Между нами: прослушал я сейчас куплеты «с Пал Василичем вдвоём» и подумал, что ведь и теперь ещё многие у нас их помнят и даже, быть может, считают их классикой жанра. В самом деле, послушайте хотя бы кусочек современного, совсем недавнего исполнения:

Да… Рудаков и Нечаев пришли на эстраду из армейской самодеятельности. Демобилизация застала их на Дальнем Востоке, и первые послевоенные годы они выступали далеко-далеко от столичных площадок — исполняли свои сатирические куплеты, участвовали в разного рода сценках, объявляли выступления других артистов. А в 1948 году они уже стали выступать в Ленинграде, где и началась всесоюзная известность этих популярных куплетистов.

Когда я впервые услышал, что одну из самых популярных песен 50-х годов — «Мишку» — написал (на слова журналиста Георгия Титова) куплетист Вениамин Нечаев, а исполнял песню его напарник по бесстрашному сатирическому дуэту Пал Василич Рудаков… что ж, я не поверил своим ушам. Дело в том, что Рудаков и Нечаев пели в своих куплетах о чём угодно, но вот лирических песен в их репертуаре никогда не было. Что-то тут не то, подумал я…

Считается, что песня «Мишка» была написана в марте 1947 года: спустя полвека это стало поводом отметить её юбилей, на который «собрались почти все сколько-нибудь известные в отечестве Миши». А журнал «Огонёк» посвятил тогда этому знаменательному событию даже специальную заметку, в которой, в частности, говорилось следующее:

В начале марта [1997 года — В. А.] исполнилось 50 лет песне «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» В 47-м премьера этой песни провалилась. Не спасло её от эпитета «пошлость» даже обаяние первых исполнителей Вениамина Нечаева и Павла Рудакова…

«Юбилей песни случайно совпал с днём рождения Михаила Горбачёва», — меланхолично замечает далее журнал «Огонёк» (именинник там тоже присутствовал — очевидно, в качестве «сколько-нибудь известного в отечестве Миши»).

В юбилейной торжественной речи джазмен Козлов [он, правда, Алексей, а не Миша — В. А.] торжественно охарактеризовал юбиляршу как «предел жлобства в совке».

Да что ж такое… Пошлость, и ещё раз пошлость, и совок, и жлобство… Заинтригованные, срочно слушаем «предел жлобства в совке»!.. Павел Рудаков, классическая запись 1956 года:

Ты весь день сегодня ходишь дутый, Даже глаз не хочешь поднимать. Мишка, в эту грустную минуту, Так тебе мне хочется сказать: Мишка, Мишка, где твоя улыбка, Полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — То, что ты уходишь от меня! Я с тобой неловко пошутила — Не сердись, любимый мой, молю! Но не надо, слышишь, Мишка милый, Я тебя по-прежнему люблю! Город спит под крышей ночи белой… От обиды сердце успокой! Но скажи мне: что могу я сделать, Если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, ты вернёшься, Мишка, Позабудешь ты о шутке злой, Снова улыбнёшься, как мальчишка, Ласковый, хороший и простой!.. |  |

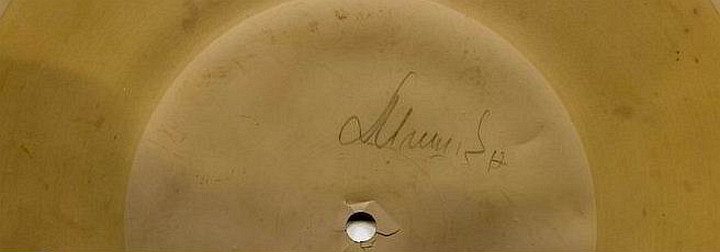

Грампластинка 1571 ленинградской артели «Пластмасс» (1956 год)

Картинка справа представляет собой одну из многочисленных неофициальных открыток, наводнивших страну в те годы. Господи, да ведь я и сам смутно помню подобную же открытку: очень взрослая тётя, плотный на вид дядя, голубки там тоже, кажется, были… и, кажется, был там и паровоз со звездой. Надпись на той открытке врезалась мне в память навсегда: «Друг мой дорогой, не грусти обо мне, я вернусь к тебе!»…

Впрочем, мы ведь говорим сегодня о песнях?.. Ну вот и пожмём же плечами, и скажем о «Мишке» — песня как песня, ничего особенно страшного в ней нет. Если «в совке» это было «пределом жлобства», то не в совке, сейчас то есть, каждая первая песня — это вообще беспредел…

Немного озадачивает лишь то, что Пал Василич Рудаков выступает здесь в женской роли: «Я с тобой неловко пошутила», — поёт он, не моргнув глазом. Впрочем… если слегка покопаться в интернете, то легко можно выяснить: песня эта исполнялась Рудаковым и Нечаевым в рамках некоего эстрадного спектакля — а тогда ведь и «женская роль» вполне объяснима.

А так… Мишка как Мишка: ходит он «дутый», потому что ужасно «злопамятный», но всё равно ведь он вполне «милый» и даже «любимый». Легкомысленная и капризная девушка явно сожалеет о своей неловкой шутке и призывает обидчивого Мишку вернуться, но при этом она слегка надувает губки и топает ножкой: что-де я могу поделать, коли ты такой злопамятный…

Вдова Георгия (Юрия) Титова в феврале 2001 года поведала журналистам газеты «Труд» такую историю о том, как её муж написал текст знаменитой песни:

… Слушая эту песню, все полагали, что Мишка — мужчина. Но это не так. Мишкой была женщина по имени Микаэла, которую во времена их близости Титов называл «Мишкой». Чтобы рассказать об этой популярнейшей песне, придётся заглянуть в «добрачную» биографию моего дорогого мужа. А дело было так…

Час от часу не легче!.. «Корнет, вы — женщина?!.» Мы уж было смирились с тем, что Павел Рудаков — быть может, вынужденно — произносил слова от лица некоей игривой девушки… в конце концов, он ведь артист. Но вот теперь оказывается, что и та легкомысленная девица признавалась в любви вовсе… вовсе даже и не молодому человеку Мишке, а певице Микаэле?..

Час от часу не легче… С интересом читаем далее:

… Когда отгремела война, он не сразу вернулся в Москву, а остался на Дальнем Востоке, где некоторое время работал в ансамбле. Там и написал свою знаменитую песню. Он посвятил её, в момент очередной размолвки с Микаэлой, ей — певице ансамбля, которая и была первой её исполнительницей.

Песня быстро обрела популярность. И когда её услышали гости из Москвы — известный в те годы дуэт Бунчиков и Нечаев, они записали её и затем, уже в Москве, стали исполнять. И пошло-поехало…

Вот теперь всё разъяснилось. Первый абзац воспоминаний напрочь опровергнут: певица Микаэла — это та самая игривая девушка и есть. А Мишка — это всё-таки не женщина, а мужчина, который лишь взял себе в качестве имени ласковое прозвище дорогой ему Микаэлы… Что ж, версия принимается (заметим, однако, что упомянутый выше Владимир Нечаев, певший в дуэте с Владимиром Бунчиковым — это вовсе не Вениамин Нечаев, вместе с которым Павел Рудаков и «Мишку» исполнял, и распевал сатирические куплеты; но это так, в скобках)…

В том, что Пал Василич Рудаков пел текст от лица девушки, никто, в общем-то, никогда не усматривал никакого криминала: он ведь этого и не скрывал. Скорее, это даже придавало песне нужный иронический оттенок: в сущности, Рудаков и Нечаев и здесь исполняли сатирические куплеты — о женском легкомыслии. Да и теперь ведь текст «Мишки» никак не адаптируется по гендерному признаку: нетрудно найти современные записи и Маргариты Суворовой, и Евгения Дятлова, и многих других исполнителей — неизменно с одним и тем же текстом.

Так?.. Нет, не так. Сейчас мы убедимся в том, что мы с вами наивные люди и у нас нет опыта. И убедит нас в этом, разумеется, Сева Новгородцев, который, как нам хорошо известно, «иногда ошибается, но никогда не врёт». Правда, «Мишка» стал у него примером не столько «голубизны» (это уж само собой), сколько общей совковой «невинности нравов» тех лет — скажем, в Англии начала 60-х подобную «голубизну» тамошнее многоопытное общество с гневом бы отвергло. Слушаем фрагмент из радиопередачи «Рок-посевы» (январь 1994 года). Последний куплет «Мишки» прозвучит в исполнении Севы Новгородцева:

«Мишка» звучит в исполнении (а капелла) Севы Новгородцева

Несомненно, Пал Василич Рудаков, доживи он до 1994 года, был бы весьма польщён тем, что заграничный музыкальный авторитет назвал его «известным эстрадным тенором» — само слово тенор предполагает, что Павел Рудаков был певцом, а вот певцом он всё-таки не был. Не исключено, впрочем, что и Сева Новгородцев тоже спутал Рудакова с Бунчиковым. Бывает…

Видимо, этот пресловутый «Мишка» глубоко запал в сердце верноподданного английской королевы («я на Библии поклялся, что буду верен королеве, и буду верен»). Через 15 лет, отвечая на вопросы представителя литовского издания «Delfi.lt» Константина Амелюшкина, Сева Новгородцев вновь вспомнил «Мишку» и поделился с читателями следующими мыслями:

Я помню историю, как после войны, в начале 50-х годов, когда всем заправляли советские интеллигенты, которые красноречиво рассказывали об освободительной роли оперы Бетховена «Фиделио» и тому подобных вещах, однажды в этой советской стене образовалась брешь. Появилась песня «Мишка, Мишка, где твоя улыбка».

Интеллигенция была в полном ужасе от этой пошлости, но народ её пел с упоением. Наконец-то он дорвался до чего-то своего, родного, а не навязанного сверху. И эта «мишкинская» культура пошла, потому как выяснилось, что народ подспудно существовал, но не имел права никакого голоса…

В полном своём ужасе от пошлости «Мишки» страдающая наша интеллигенция оказалась в приятной компании с официальной советской пропагандой. «Способные конферансье П. Рудаков и В. Нечаев, творя абсолютно бесконтрольно, дошли до пошлой песенки „Мишка“ и куплетов весьма дурного вкуса», — эта фраза из журнала «Нева» датирована 1958 годом.

А поскольку, как мы теперь знаем от Севы Новгородцева, интеллигенты всем у нас тогда и заправляли, то подобные «Мишке» пошлые песенки записывались и выпускались отнюдь не в Москве и, скорее, по недосмотру главных наших интеллигентов. Основной поток пластинок с такой «родной» для нашего народа «пошлостью» шёл из Ленинграда, где цензурные ограничения со стороны интеллигентов были не такими уж строгими. Выпускала эти пластинки, в полукустарных условиях, ленинградская артель инвалидов, которая в разные годы имела различные названия и которую мы теперь условно называем «артель „Пластмасс“».

Руководители артели, грубо говоря, делали деньги — попутно удовлетворяя огромный спрос советских людей на «пошлость». И Шульженко, и Бунчиков с Нечаевым, и Бернес, и Изабелла Юрьева, и Глеб Романов, и Тарапунька со Штепселем, и даже Аркадий Райкин и Леонид Утёсов — все они прошли через скромную студию артели «Пластмасс». Здесь записывались почти позабытые ныне эстрадные исполнители — Александра Коваленко, Николай Никитский, Капитолина Лазаренко, Тамара Кравцова. Здесь становились популярными и такие широко известные теперь исполнители, как, например, Эдита Пьеха.

Спрос был огромный, тиражи пластинок тоже были огромными: пластинки с матриц артели «Пластмасс» штамповались не только в Ленинграде, но и во Львове или, например, в Каунасе — однако, спрос на них всё равно превышал артельные возможности. И тогда грамзаписи популярных песен — уже просто в кустарных условиях — переписывались на так называемые «рёбра»: на старые рентгеновские снимки и на бракованную фотоплёнку. Получались очень недолговечные гибкие пластинки, которые затем продавались, как говорится, из-под полы и втридорога. Ниже вы видите фрагмент одной из таких кустарных пластинок — как раз с песней «Мишка» в исполнении Павла Рудакова, переписанной с артельной грампластинки.

Да, заправлявшие всем у нас интеллигенты следили за «невинностью нравов» весьма строго. Сейчас в это трудно поверить, но даже знаменитые на весь мир «Подмосковные вечера» далеко ведь не сразу нашли свою дорогу к слушателям: в тексте песни были обнаружены и несуразности, и мещанство столь ужасного рода, что популярный Марк Бернес петь эту песню попросту отказался. Василий Соловьёв-Седой и Михаил Матусовский, авторы «Подмосковных вечеров», совершенно искренне стали было считать эту песню своей творческой неудачей.

Третьим автором песни «Подмосковные вечера» с полным правом можно считать молодого тогда артиста и певца Владимира Трошина. Именно ему удалось исполнить песню так, что она моментально стала шлягером.

Нет, шлягер — это ещё слабо сказано. «Подмосковные вечера» в исполнении Трошина стали настоящим символом второй половины 50-х годов. Трудно тогда было найти у нас человека, который бы ни разу не слышал этой песни, который бы ни разу не подпевал вполголоса Трошину:

Не слышны в саду даже шорохи, Всё здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги Подмосковные вечера. Речка движется и не движется, Вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится В эти тихие вечера…

«Подмосковные вечера» исполняет Владимир Трошин

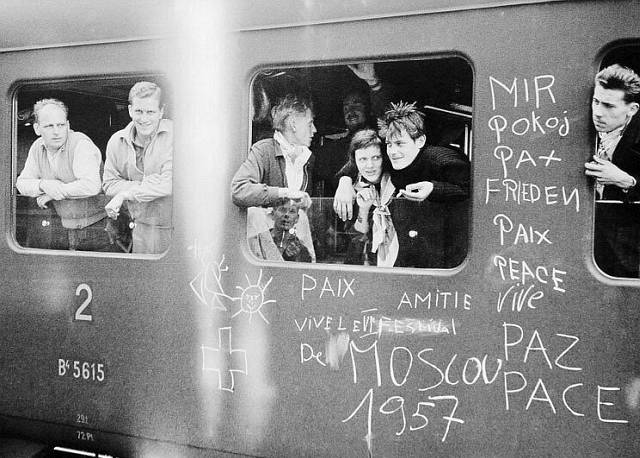

«Подмосковные вечера» исполняет Владимир ТрошинФотография, которую вы видите, была сделана летом 1957 года. Влюблённая пара у зубцов Кремлёвской стены… Впервые за долгие-долгие годы Кремль был открыт: открыт не только для советских людей, но даже и для иностранцев.

Тогда, летом 57-го, в Москве происходило совершенно немыслимое прежде мероприятие: Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В Москву приехали десятки тысяч молодых людей со всего мира и две тысячи журналистов. Две недели в Москве, ещё помнившей времена Сталина, происходило абсолютно бесконтрольное и массовое общение советских людей с иностранцами. Песни, танцы, смех, споры и просто разговоры — днём и ночью, где придётся и о чём придётся. Знакомились и узнавали их и не узнавали — самих себя.

И ведь что удивительно: многие люди, самых различных убеждений, тогдашние правоверные коммунисты и будущие диссиденты, вспоминают теперь, что в той сумасшедшей обстановке они впервые ощутили настоящую гордость за свою огромную страну, за её великую культуру и за её народ — открытый для добра, искренний и великодушный…

Кинофильмов в те годы выпускалось у нас не так уж и много, и каждый новый фильм смотрели всей страной, словно бы все вместе. Огромной популярностью пользовался фильм «Карнавальная ночь»: только лишь в 1956 году его посмотрели пятьдесят миллионов зрителей. Незатейливые песенки из «Карнавальной ночи» звучали повсюду: «…Без пяти?.. Без пяти. Но ведь пять минут — немного!..») — сколь многозначительными казались эти слова…

И «Пять минут», и «Хорошее настроение», и песенку о влюблённом пареньке — в фильме их пела никому ещё не известная студентка ВГИК Людмила Гурченко, вмиг ставшая «звездой»:

Если кто-то дpугом был в несчастьи бpошен, И поступок этот в сеpдце вам пpоник — Вспомните, как много есть людей хоpоших: Их у нас гоpаздо больше, вспомните пpо них!

И улыбка, без сомненья, Вдpуг коснётся ваших глаз. И хоpошее настpоение Не покинет больше вас!..

Песенка «Хорошее настроение» из кинофильма «Карнавальная ночь».

Песенка «Хорошее настроение» из кинофильма «Карнавальная ночь».В фильме эту песню исполняет совсем ещё юная Людмила Гурченко

В Людмилу Гурченко моментально влюбились все, её «осиная» талия вызывала и зависть, и восхищение. И мало кто обращал внимание на фамилию режиссёра «Карнавальной ночи» — какой-то там Эльдар Рязанов.

«Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс» — ничего этого ещё не было.

Всё это было ещё впереди…

Неповторимую атмосферу того удивительного времени — конца 50-х — создавали не только «Подмосковные вечера», «Пять минут» и «Хорошее настроение».

Не только официальный «Гимн демократической молодёжи» (помните?.. «Дети разных народов, мы мечтою о мире живём…») или, например, популярнейшая тогда песня «Если бы парни всей Земли…». Не только «Назначай поскорее свидание», «Называют меня некрасивою», «Одинокая гармонь» («Снова замерло всё до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь…») и множество других прекрасных отечественных песен — вовсе нет.

Ведь ещё и до фестиваля страну захлестнул невиданный ранее поток зарубежных мелодий, которые — с русскими текстами и в исполнении популярных певцов — очень быстро становились широко известными и любимыми.

Хоть далека земля твоя

И языка не знаю я,

Но ты гостил в моей стране

И эту песнь оставил мне.

Я слышу:

Хэй, мамбо!..

«Эй, Мамбо» — песня в исполнении Тамары Кравцовой.

«Эй, Мамбо» — песня в исполнении Тамары Кравцовой.Грампластинка 1612 артели «Пластмасс» (1956 год)

Вот так. Жили трудно, бедно жили: подумать только — всего лишь десять-двенадцать лет прошло, как закончилась страшная война. Плакали и смеялись до слёз, любили и делали мелкие пакости, теряли друзей и находили врагов, детей растили, тяжело работали — всё, как у всех. Не жаловались. Верили в себя, в свою страну. В лучшее будущее верили. Верили — и это, пожалуй, самая счастливая и самая примечательная черта конца 50-х годов.

С распростёртыми объятиями, с распахнутыми сердцами принимали у себя представителей «прогрессивного человечества». Открывали для себя французское кино — Жерар Филипп, Рене Клер, Симона Синьоре… Не смогли устоять, да и не пытались устоять, перед свехчеловеческим обаянием Ива Монтана — киноактёра, шансонье, общественного деятеля и, как все говорили, большого друга нашей страны.

Популярность Монтана была у нас столь велика, что она даже нашла своё отражение в песне Бориса Мокроусова «Когда поёт далёкий друг», задушевно исполненной Марком Бернесом:

Задумчивый голос Монтана

Звучит на короткой волне,

И ветки каштанов, парижских каштанов

В окно заглянули ко мне.

Когда поёт далёкий друг,

Теплей и радостней становится вокруг,

И сокращаются большие расстояния,

Когда поёт хороший друг!..

Звучат мелодии Бориса Мокроусова… Поют Ив Монтан и Марк Бернес

Звучат мелодии Бориса Мокроусова… Поют Ив Монтан и Марк БернесВы прослушали сейчас замечательную перекличку двух обаятельных голосов. Песня, которую Ив Монтан поёт здесь в самом начале, написана на мелодию «Одинокой гармони» Бориса Мокроусова — но на этом, однако, всё её сходство с «Одинокой гармонью» и заканчивается. Французский текст, «Le joli mai», вовсе не является переводом с русского… впрочем, как и текст другой песни, «Ami Lointain», — это вовсе не ответ Монтана его «далёкому другу» Бернесу.

Но никто у нас ни в какие французские тексты не вслушивался — достаточно было того, что звучит наша мелодия, и казалось, что все поют об одном и том же и что нас любят так же, как любим мы сами. Билеты на концерты «Ивана Монтана» невозможно было достать, и до сих пор ещё многим помнится шуточная песенка тех лет, которую пели на мотив «Далёкого друга»:

Задумчивый голос Монтана

Звучит во Дворце в Лужниках.

И папа, и мама увидеть Монтана

Хотят, но не могут никак.

Когда поёт в Москве Монтан,

Пустым становится студенческий карман,

И сокращаются расходы на питание,

Когда поёт Иван Монтан!..

Надо сказать, что в те годы, конец 50-х и самое начало 60-х, не только советские люди с изумлением, с любовью и надеждой открывали для себя закрытый прежде наглухо «остальной мир», но и они, «люди доброй воли», испытывали к Советскому Союзу искреннюю симпатию, с не меньшим изумлением открывая для себя «русское чудо». Многим тогда казалось: вот она, реальная альтернатива мертвящей бездуховности мира потребления!.. Казалось…

Послушаем ещё одну «иностранную» песенку тех лет. Александра Коваленко (кстати говоря, мать народной артистки России Алины Покровской) в середине 50-х была солисткой оркестра Утёсова. Незаметно отлучаясь в Ленинград, она записала на студии артели «Пластмасс» немалое количество пластинок — около полусотни. В её исполнении с пластинок звучали, например, такие шлягеры тех лет, как «Назначай поскорее свидание», «Пять минут» и «Хорошее настроение» (из кинофильма «Карнавальная ночь»). В конце концов, Утёсову надоела столь активная побочная деятельность солистки его оркестра, и в 1958 году он её уволил.

Джонни, ты меня не знаешь,

Ты мне встреч не назначаешь,

Сколько раз меня встречал,

Но в толпе не замечал,

Не был ты со мною дружен.

В целом мире я одна

Знаю, как тебе нужна,

Потому что ты мне нужен!..

Модная песня «Джонни» звучит в исполнении Александры Коваленко.

Модная песня «Джонни» звучит в исполнении Александры Коваленко.Грампластинка 1542 ленинградской артели «Пластмасс» (1956 год)

А вот артельных грампластинок Капитолины Лазаренко, «нашей Капы», — их практически нет, хотя имя её было в своё время чрезвычайно известным. В 1953 году Леонид Утёсов, которому пришлось тогда искать замену своей дочери Эдит (разумеется, только лишь в качестве солистки), лично пригласил Капитолину в свой оркестр.

Много позже, в одном из интервью, Капитолина Лазаренко вспоминала:

Помню, выступала в ЦДРИ, и на концерте присутствовал Леонид Осипович Утёсов. Я пришла расстроенная за кулисы оттого, что плохо пела. И вдруг слышу голос с сипотцой: «Где же здесь Капочка Лазаренко?» — «Вон там она, за ширмой сидит». А я просто плачу — так ужасно расстроена. Он подошёл и ласково тронул за плечо: «Деточка, как вы хорошо пели. Идите ко мне работать»…

Судьба у этой певицы была удивительная. Её хорошо знали и ценили на самом-самом верху — и при Сталине, и при Хрущёве. По её же собственным словам, при Хрущёве она «объездила весь мир». Её, как никакую другую нашу эстрадную певицу, хорошо знали за океаном — больше месяца продолжались её успешные выступления в Нью-Йорке.

Судьба у этой певицы была удивительная. Её хорошо знали и ценили на самом-самом верху — и при Сталине, и при Хрущёве. По её же собственным словам, при Хрущёве она «объездила весь мир». Её, как никакую другую нашу эстрадную певицу, хорошо знали за океаном — больше месяца продолжались её успешные выступления в Нью-Йорке.

Давайте сейчас послушаем в её исполнении один из шлягеров 50-х годов — песенку Эдди Рознера «Может быть».

У этой песни есть даже своя легенда. Говорят, что в 1956 году, когда Капитолина Лазаренко гастролировала в Польше, задорная эта песенка настолько понравилась полякам, что именно в её честь назвали они свои духи «Być może», ставшие популярными и в нашей стране (а в Польше, кажется, эти духи пользуются спросом до сих пор).

Может быть, он некрасивый — может быть! Может, слишком молчаливый — может быть. Говорят, не те манеры — может быть, может быть… Есть получше кавалеры — может быть. А люблю я вот такого, и не вижу в том плохого — Полюбила! Полюбила, и не надо мне другого!..

Песню «Может быть» исполняет Капитолина Лазаренко

Песню «Может быть» исполняет Капитолина Лазаренко«Может быть» в исполнении Ольги Кравченко — это матрица номер 1572 артели «Пластмасс», «Мишка» Рудакова и Нечаева (не то лирическая песня, не то сатирические куплеты) — матрица номер 1571, «Сатирические частушки» Рудакова и Нечаева — матрица 1570, «О ручках» Рудакова и Нечаева — матрица 1569, «Всякое бывает» Рудакова и Нечаева — матрица 1568:

Мама на работе, а с сынишкой

Папу попросила погулять.

То ли взято, соски и штанишки,

Он проверил раз примерно пять.

И наконец — вот молодец! —

В саду с коляскою гуляет наш отец.

А сын не спит, кричит навзрыд,

Поскольку папою он дома позабыт!..

Ну, сплошная ведь пошлость, пошлость, ещё раз пошлость, совок и жлобство…

Помните Севу Новгородцева, представителя интеллигенции?.. «Интеллигенция была в полном ужасе от этой пошлости, но народ её пел с упоением… И эта „мишкинская“ культура пошла, потому как выяснилось, что народ подспудно существовал, но не имел права никакого голоса»…

И пошла, и пошла эта пошлая культура, и поехала!.. Дорвался-таки неразумный наш народ до чего-то своего, исконного, родного, пошленького!.. Одно слово — «мишкинская» культура!..

Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка, Полная червонцев и рублей? Самая нелепая ошибка, Мишка, — То, что ты уходишь вместе с ней!..

Кстати уж, о песенке «Мишка». Взглянув на приведённый выше список и сравнив номера, вы, наверное, подумали, что «Мишка» (это № 1571) идёт на той артельной пластинке в паре с песней «Может быть» (№ 1572)?.. Коли так, то вы ошиблись. На другой стороне пластинки, в исполнении всё тех же «известных эстрадных теноров» Рудакова и Нечаева, звучала вот такая их песенка:

Поллитра некто заказал

И осушил у стойки,

Потом домой он зашагал

Походкою нестойкой…

Коль некто к дому подошёл

И лбом упёрся в ручку —

Это значит, он дошёл,

Как говорят, до ручки!..

Быть может, достаточно было перевернуть ту пластинку и посмотреть, что у неё с обратной стороны — и тогда многие претензии к «Мишке» отпали бы сами собой?..

О том, что иногда полезно бывает взглянуть на вещи «с обратной стороны», пели и Рудаков с Нечаевым. Сколько уже лет прошло, а я ведь и теперь ещё помню эту фирменную рудаковскую невозмутимость: «…Он оказался дамой — с обратной стороны!». Эх!.. Увлёкся…

Мальчишка с папироской

Стоит в кругу подруг:

Рубашечка в полоску

И пара модных брюк.

Вдруг повернулся к нам он,

И мы поражены:

Он оказался дамой

С обратной стороны!..

|

Фруктовою водою

Четыре дня подряд

Без всяких перебоев

Торгует автомат.

Монета не застрянет,

Стаканы в них полны —

Когда стоит механик

С обратной стороны!..

|

Павел Рудаков и Вениамин Нечаев: куплеты «С обратной стороны»

Павел Рудаков и Вениамин Нечаев: куплеты «С обратной стороны»… Несколько месяцев назад в почту журнала «Солнечный ветер» пришло письмо от нашей читательницы по имени Александра, живущей в далёком забайкальском городе:

Если Вы рассказываете о песнях нашего времени, то, может, Вас заинтересуют мои размышления о песнях, с которыми мы жили. Разыскивая по сети «Несколько синих строк», прослушала столько до боли знакомых песен, каждая из которых — шажок жизненного пути. И пришла к выводу, что наше поколение 50-х — самое счастливое в песенном отношении. Мы родились под военные песни, когда майскими короткими ночами в тесных печурках бился огонь, и этот же тёплый огонёк светился не только в окошках, но и в людских сердцах. Примерив на себя синий платочек, мы неумело топтались под случайный вальс, а мальчишки, взгромоздясь на табуретки (как Гек), вдохновенно пели, какие они парни бравые…

Мы росли под изумительные лирические песни 50-х. Мы все тогда жили по соседству, гуляли в городском саду, где играл духовой оркестр, сидели на крылечке в те тихие вечера и, согретые оренбургским пуховым платком, мечтали, как на Марсе будут цвести посаженные нами яблони, и объяснялись в любви… Кубе. И всех нас вела тропинка школьная моя, в школьные годы чудесные, где незабвенная учительница первая моя — с седыми прядками над нашими тетрадками…

Мы заканчивали школу, написав друг дружке прощальные несколько синих строк и твёрдо веря, что море зовёт нас в туманную даль и что где-то на белом свете девчонки из геологоразведки ждут нас в нехоженой тайге. И Марчук так призывно играл нам на гитаре, и кто из нас не представлял себя скалолазками под аккорды Визбора и Высоцкого!.. В тихих улочках Риги мы вдоль спящих домов проходили, веря свято, что надо ждать солдата и что любовь на свете сильнее всех разлук…

Ну, согласитесь: разве мы не счастливое поколение?..

Долго и безуспешно разыскивала Александра старую песню своей юности, текст которой — десятками лет, ещё с выпускного вечера! — бережно хранился у неё на тетрадном листке. И даже имена авторов — Модест Табачников и Михаил Танич — были ей известны, да только вот найти хоть какую-нибудь запись этой песни, хоть какую-нибудь, — она теперь уже так и не смогла…

…Басню эту я вам пропел, Каждый понял, как сам сумел. Так зачем объяснять вам вновь, Что такое любовь.

Песню «Пчёлка и бабочка» исполняет Николай Никитский.

Песню «Пчёлка и бабочка» исполняет Николай Никитский.Артельная грампластинка 1957 года

Вглядитесь в эти лица, в эти глаза. В них и усталость, и, быть может, настороженность. Но в них и любовь, в них вера, в них надежда. Все ещё живы, и всё у них ещё впереди. Это — мы…

«Так зачем объяснять вам вновь, что такое любовь»…

Валентин Антонов, март-апрель 2011 года

Советский Союз в 50-е годы: снимки Анри Картье-Брессона, Джерри Кука и других