Сегодня утром я был разбужен, О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао! Сегодня утром я был разбужен, И увидал в окно врага! О, партизаны, меня возьмите, О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао! О, партизаны, меня возьмите, Я чую, смерть моя близка!..

Эти строки из популярного — с уверенностью можно сказать, всемирного — хита середины прошлого века «Белла, чао!». Впрочем, это музыкальное произведение более известно как песня итальянских партизан.

История «Bella, ciao!» всегда была загадочной и весьма запутанной. Примечательно, что трактование этой истории оставляет большой простор для импровизаций (как и само произведение вообще).

Следует напомнить, что песня стала «официальным» гимном движения Сопротивления только спустя двадцать лет после окончания Второй мировой войны. Как утверждает профессор современной истории университета Катании Лучано Граноцци (Luciano Granozzi),

до 1945 года её пели лишь некоторые группы партизан в районе Модены и вокруг Болоньи. Любимой песней партизан была «Fischia il vento» («Дует ветер»). Но она была слишком «коммунистической».

Прежде всего, она была «пересажена» на советскую песню 1938 года «Катюша». Конечно, слова не годились, так как не оставляли сомнений в направленности политического призыва: «Дует ветер, / свирепствует буря, / ботинки рваные, но нужно идти вперёд: / завоёвывать красную весну, / где встаёт солнце будущего». И поэтому, когда правительство становится левоцентристским, песню «Fischia il vento» заменяет «Bella, ciao». Она была политически более корректной, а её отсылка на «invasor» («захватчик»; первые две строчки песни «Bella, ciao!» дословно: «Однажды утром я проснулся и увидел захватчика») подходила не только для одной лишь Социалистической партии Италии, но также и для христианских демократов, и даже для Вооружённых сил, — одним словом для всех, у кого есть свои идеалы, за которые приходится бороться…

Звучит «Белла, чао» (скачать). На фотографии — итальянские партизаны

Звучит «Белла, чао» (скачать). На фотографии — итальянские партизаныКроме того, не только истинную историю провозглашения «Bella, ciao!» (задним числом) официальным гимном итальянского Сопротивления, но также и историю происхождения самой песни переписывали много раз.

Наконец, Фаусто Джиованнарди (Fausto Giovannardi), инженер из Борго Сан Лоренцо и случайный турист в Париже, обнаружил важное звено: как оказалось, уже в 1919 году песенный припев играли и записали в Нью-Йорке.

«Как он потом попал в Италию, — говорит инженер, — нам узнать не дано. Может быть, его привёз с собой итальянский эмигрант, вернувшийся из Соединённых Штатов».

Действительно — это интересный вопрос: каким образом неприметная песенка 1919 года из Соединённых Штатов вернулась в Италию? Пока что запомним эту дату — 1919 год. Она важна для дальнейшего исследования.

Вот некоторые факты из «официальной» истории, а именно, из энциклопедии:

«Белла, чао!» — народная итальянская песня, исполнявшаяся участниками Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны и получившая широкую мировую известность в конце 40-х годов ХХ века. Тот факт, что песню «Белла, чао!» пели в Сопротивлении, документально подтверждён. Однако область распространения песни была ограничена Эмилией — между болонскими Апеннинами и районами, контролируемыми Монтефьорино.

Где-то там, в моденских Апеннинах, песню «Белла, чао!», согласно легенде, и написал кто-то из партизан. О нём ничего не известно, кроме того, что он, по всей видимости, являлся врачом или фельдшером.

Текст носит явное сходство со словами известной народной песни «Цветок на могиле», а также с некоторыми другими песнями, например, «Цветок Терезины», «Цветок Розины», «И стучит, стучит дверца». Песня «Белла, чао!» выглядит оптимистически, но для итальянских партизан, знавших эти песенки-источники, она таковой не была — скорее, она воспринималась как песня идущих на смерть и жаждущих её. Сюжет «Цветка на могиле» (Flor di Tomba) — девушка, брошенная возлюбленным, ищет для себя смерти.

Но существует и другая версия происхождения «Белла, чао!», по которой партизанский вариант базируется на песне мондин из долины По. Мондинами (от слова mondare — очищать) в Италии называли работниц рисовых плантаций. Под знаком борьбы за улучшение их тяжелейшего труда прошёл весь XIX век, и только лишь в 1906 году мондинам удалось добиться установления восьмичасового рабочего дня. В том же году, будто бы, и была написана песня Bella Ciao delle Mondine. Здесь это название можно интерпретировать, как прощание с молодостью и красотой в тяжёлой работе и нужде. В 1963 году (т. е. более чем через полвека) с песней выступила популярная исполнительница народных песен Джованна Даффини, сама когда-то работавшая на рисовых плантациях Эмилии.

Однако 7 декабря 2003 года в газете «Унита» известный музыкант и критик Франко Фаббри опроверг «мондинское» происхождение «Белла, чао!». По его словам, в мае 1965 года в редакцию «Унита» пришло письмо от некоего Васко Сканзани из Гуалтьери. В письме тот утверждал, что является автором «рисового» варианта, написанного им в 1951 году на основе текста уже существовавшей партизанской «Белла, чао!» и что в 1963 году Васко передал его Джованне Даффини (по её просьбе). Таким образом, не партизанская песня базируется на песне мондин, а наоборот: «Песня работниц», созданная задним числом, базируется на партизанской песне.

Знакомство массовой аудитории вне Италии с «Белла, чао!» и международное представление песни состоялось на I-м Международном фестивале молодёжи и студентов, прошедшем в Праге с 25 июля по 16 августа 1947 года. Направляясь на фестиваль, её сначала пели в поезде бывшие партизаны-эмилианцы, а затем разучили и все остальные итальянские делегаты. Зазвучала она повсеместно и в самой Праге, став в одночасье одной из самых популярных итальянских песен в мире. Сразу же после Пражского фестиваля «Белла, чао!» была переведена на другие языки, и её можно было услышать также на всех последующих фестивалях молодёжи, вследствие чего она на некоторое время стала считаться песней юношеской.

Например, на Кубе «Белла, чао!» стала традиционной песней молодёжи (итальянское «partigiano» было при этом заменено на испанское «guerrillero»).

Во время студенческих волнений «Красного мая» 1968 года популярность песни во Франции обрела небывалый размах — «Bella, ciao!» была дополнена ещё одним куплетом о свободе и стала своеобразным гимном всего «левого» движения. Хотя, быть может, не совсем и гимном, но теперь её во многом связывают именно с «левым» движением.

В тот же период, в 60-х годах, «Белла, чао!» вышла и на большую сцену — первыми профессиональными исполнителями популярной песни стали итальянская эстрадная певица Мильва и французский актёр (тосканец по происхождению) Ив Монтан. В дальнейшем её пели многие известные музыканты в разных странах мира.

Несмотря на разногласия по поводу происхождения этой песни, она была особо популярна среди так называемых «левых», протестных деятелей искусства по всему миру. Её перевели на множество языков: на немецкий, испанский, английский, турецкий и др.

Что же касается СССР, то тут «Белла, чао!» чаще всего слышали в трех вариантах.

— Первый и, наверное, самый запоминающийся из них, — в исполнении непревзойдённого Муслима Магомаева, звучавший как с итальянским, так и с русским текстом. Как итальянский, так и русский тексты имеют несколько вариантов.

По ряду объективных причин песня и не могла не прижиться — текст вполне идеологически выдержанный (автор — Анатолий Горохов), исполнитель популярный, лидеры комсомола уже слышали её на первом фестивале молодёжи и студентов в исполнении итальянской делегации ещё в 1947 году, — а к этому времени они уже стали руководителями покрупнее и постарше…

«Белла, чао» в исполнении Муслима Магомаева (скачать)

«Белла, чао» в исполнении Муслима Магомаева (скачать)Так что, когда Магомаев запел её в 1963 году, она стала как официальным, так и неофициальным хитом. По распространённой версии, Муслим Магомаев «привёз песню» из поездки в Италию, а Горохов для него специально сделал перевод.

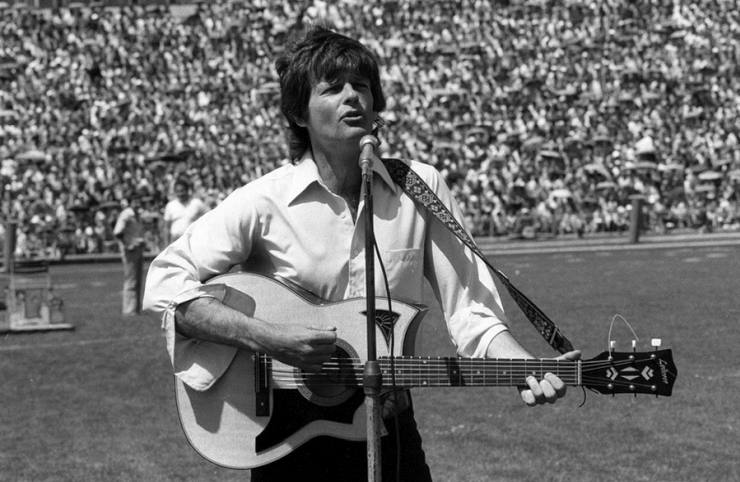

— Потом её слышат от Ива Монтана. Монтан тогда долгое время считался «левым», другом СССР, прочно связанным с французскими коммунистами. В 50-е годы он подписывает «Стокгольмское воззвание» против ядерного оружия, в 1956 году гастролирует в Советском Союзе… Однако, «роман с комми» длится относительно недолго — в 1963 году, посетив с женой Московский кинофестиваль, Монтан проводит во Франции издевательскую выставку купленного (надо понимать — тайно) во время этой поездки советского женского белья старомодных и несовременных фасонов.

Ив Монтан (фр. Yves Montand, настоящее имя — Иво Ливи (итал. Ivo Livi); 13 октября 1921—9 ноября 1991) — французский киноактёр и эстрадный певец. Родился в итальянском городке Монсуммано-Альто в семье бедных итальянских евреев. Вскоре после его рождения семья переехала во Францию и обосновалась в Марселе.

В юности будущий киноактёр работал сначала в парикмахерской своей сестры, а затем рабочим в доке.

В юности будущий киноактёр работал сначала в парикмахерской своей сестры, а затем рабочим в доке.

Свою артистическую карьеру он начал как певец в кинотеатрах, клубах и мюзик-холлах. В качестве творческого псевдонима он выбирает сочетание Ив Монтан. История этого псевдонима связана с тем, что мать в детстве звала мальчика домой по-итальянски: Ivo, monta! (Иво, поднимайся!). Впервые под этим псевдонимом Монтан вышел на сцену в семнадцать лет.

В 1944 году во время выступления Ива в Париже его замечает Эдит Пиаф. На какое-то время Монтан, который был младше Пиаф на шесть лет, становится любовником великой певицы, а она — наставницей молодого исполнителя. Пиаф написала для Ива тексты шлягеров «Её глаза», «Почему я так люблю»… Исполнив их, Монтан проснулся знаменитым. Они вместе выступали на эстраде до 1945 года. В августе 1949 года во время отпуска Монтан встречает Симону Синьоре и влюбляется в неё. Вскоре Симона оставляет своего первого мужа Ива Аллегре и в декабре 1951 г. выходит замуж за Монтана. Вместе они неоднократно выступают как партнёры по съемочной площадке.

В 1985 г. Синьоре умирает. В 1986 году, во время съёмок фильма «Жан де Флоретт», Монтан заводит роман с секретаршей Кароль Амьель, которая становится матерью его ребёнка. В 1988 году у них рождается сын Валентин. Монтан яростно, в непечатных и презрительных по отношению к Аньель выражениях открещивается от отцовства, но, видя негативную реакцию французской прессы, меняет позицию и превращается в «любящего пожилого отца».

Монтан умер 9 ноября 1991 года во время съёмок фильма «ИП-5». Режиссёр и съёмочная группа заставили Монтана сделать при плохой погоде несколько дублей одной из сцен, совершенно не позаботившись при этом о тёплой одежде и «согреве» артиста в перерывах между дублями. Результатом стало воспаление лёгких. Лечение было таким же «внимательным», как и съёмочная группа. От этой, в общем, несмертельной для ХХ века болезни актёр и умер.

Окончательно «чужим» он становится для советской культуры после 70-го года, когда снимается в фильме «Признание» Коста-Гавраса, повествующем о событиях 1948-го и 1968-го годов в Чехословакии. С тех пор он для советской пропаганды — исключительно плейбой из артистической среды, средний актёр, и никакая песня партизан этого его имиджа уже не может исправить… Потому его вариант исполнения «Белла, чао!» в Советском Союзе попросту «забывают». Но при этом исполнение Монтана («грустно, но весело») для многих становится стандартом — в похожем варианте песня звучит у многих исполнителей до конца 80-х годов

«Грустное и весёлое» исполнение Ива Монтана (скачать)

«Грустное и весёлое» исполнение Ива Монтана (скачать)Примерно в таком виде она входит и в югославский фильм о партизанах «Мост».

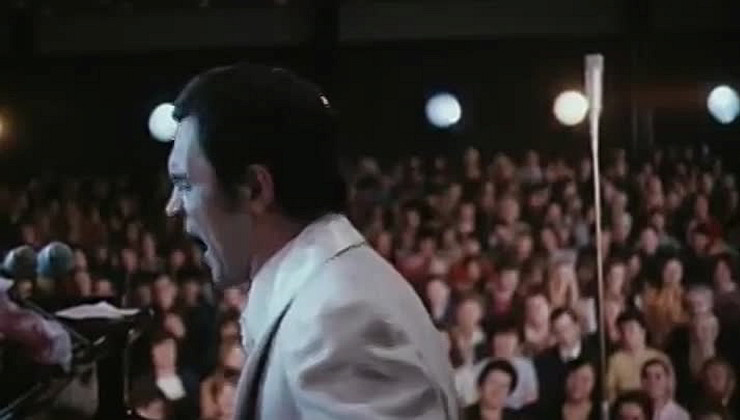

— И, наконец, в 1975 году её поёт «наш американец» Дин Рид, известный всему «прогрессивному молодёжному движению» как борец за мир и справедливость, а девушкам соцлагеря — ещё и как актёр гэдээровских вестернов.

Песня, в какой-то степени, — его визитная карточка, она продолжает звучать из года в год с неизменным комментарием — «песня итальянских партизан»…

Дин Рид поёт революционную песню «Белла, чао» (скачать)

Дин Рид поёт революционную песню «Белла, чао» (скачать)В СССР «Белла, чао!», можно сказать, прочно вошла в список тех песен, которые «не задушишь, не убьёшь». Вошла настолько прочно, что уже был записан её мощно-официальный вариант в исполнении дважды Краснознамённого академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова… Вообще популярность песни была настолько велика, а воспитательный эффект её настолько общепризнан, что она вошла даже в школьную программу по музыке по системе Кабалевского. Правда, от неё там осталась только мелодия — слова заменили текстом А. Тверского, эдакий пионерский привет: «лагерь в лесу», «в гости к солнцу иду», «несу Отчизне букет огромный — свою родину люблю»… С пометкой «итальянская народная песня» всё это воспринималось довольно странно…

Популярная песня звучала на концертах и в кино, в фильмах «По следу тигра» и «Какая чудная игра». В последнем из них, у П. Тодоровского, она несколько раз звучит в студенческом общежитии: в русском варианте — с пластинки и «живьём».

В самом деле, в студенческом исполнении её много раз слышали на всевозможных многочисленных «Конкурсах политической песни» — в пафосном академизме и запросто, по-душевному или пьяно-героически — на прокуренных лестничных клетках универа или у стройотрядовских и «картофельных» костров, часто на новые, более «актуальные» слова про факультет или трудовой лагерь…

Итак, в СССР она стала песней народной, но то же самое происходило с нею и во всех других странах.

Даже в Китае песня была популярна вплоть до 90-х годов. Фильмов, подобных «Мосту», снималось в соцлагере много, однако именно этот фильм был очень популярен в КНДР — возможно, и благодаря песне…

Существует трогательная история про помощь китайцев исполнителю главной роли в фильме…

Песня стала восприниматься в разных странах мира не только как память о партизанах-антифашистах, но и как гимн нового «левого» движения и новых антифашистов, а вместе с тем — вообще всех маргинальных и протестных общественных движений. Потому есть варианты и с красным оттенком (и даже «анархистские» — с чёрным), и с кубинскими «герильеро», и со студенческими беспорядками…

В июне 2009 она стала одним из символов массовых протестов против диктатуры Махмуда Ахмадинежада после выборов в Иране. В одном из клипов, с тех пор популярном, её поёт Лидия Перкан не по-арабски, а по-итальянски, хоть и в неполном соответствии с классическим текстом…

Иранцы протестуют. А «Белла, чао» исполняет хорватская певица Лидия Перкан

Иранцы протестуют. А «Белла, чао» исполняет хорватская певица Лидия ПерканИ, наконец, она (естественно, с другими словами) является маршем радикального движения УНА-УНСО у нас в Украине.

Лишайся, мила, не плач, кохана, За твої думи i сина спокiйний сон Я вранцi рано у партизани Пiду з боївкою УНСО Я вийшов з мiста, я встав з окопу Спливають кров’ю Абхазiя i Днiстер I вiд Донбасу до Перекопу Два переходи БТР (?? — Н. А.) Не плач, кохана, вже сурми грають, Тебе згадаю в застiнку перед кiнцем Бо хто воює, той не вмирає, Повiк залишиться бiйцем До лiктя лiкоть стає пiдмога О, мила, чао, мила, чао, мила, чао, чао, чао I од порога i до порога Йде наша правда, наш звичай В бою загинуть — не на базарi Сьогоднi — я , завтра — вiн, пiслязавтра — ти, Кому — на лаврах, кому — на нарах, Кому — в УНСО, кому — в менти |  |

Нас криють мiни, гiрська дорога I кожен з нас сто раз вмер i сто раз оскрес I ось я вперше молюся Богу Як хрест стискаю АКС Ми знову разом на барикадах I не здригнеться твоя i моя рука «УНСО — до штурму, УНА — до Влади!» — Звучить наказ провiдника. | Снаряди свищуть, трiщить брукiвка, Моє кохання давно є одна вiйна Мiй дiм — руїни, сiм’я — боївка, А заповiт — статут УНА. Нехай гуркочуть бої запеклi Бо краще згинути вовком, нiж жити псом У рай не пустять, проте у пеклi Я твердо знаю є УНСО. |

Любая песня, известная — хотя бы отчасти — настолько же, насколько известна «Bella, chiao!», неминуемо становится не только символом (эпохи, события, движения), но также и объектом чисто музыкальных экспериментов в разных жанрах.

Строку из итальянского припева использовал в своей «Песне вольного стрелка» Гарик Сукачёв. Существует вольная («ингерманландская») интерпретация песни в исполнении рок-группы «Электрические партизаны», известны также японские джазовые интерпретации и так далее.

Статус у этой партизанской песенки вырисовывается, как можно заметить, действительно непростой. «Bella, сiao!» стала и гимном свободы, и мировым манифестом, и музыкальным лозунгом революции, и просто произведением искусства, неоднократно дополненным в эпоху постмодернизма новыми толкованиями.

Феноменальная популярность «Белла, чао!» во всём мире очевидна. Почему? Может быть, как-то особенно, в такт с припевом, начинает биться пассионарное сердце в знак протеста против чего-то и кого-то?.. Незамысловатая мелодия удивительно точно ложится на это самое горюющее, протестующее, не желающее мириться со скукой и несправедливостью сердце.

Возможно, тайна воздействия заключена в создании этой песни? Исследователей истории происхождения простенькой и совсем непростой песенки было множество. Общеизвестным долгое время считался тот факт, что это итальянская народная песня.

Однако, вот что пишет Дженнер Мелетти (Jenner Meletti) 7 мая 2008 года:

В конце концов, раскрытие секрета обошлось в два евро. В июне 2006 года я был в Латинском квартале Парижа в магазинчике дисков. Вижу один компакт-диск с названием: «Klezmer — Yiddish swing music», двадцать композиций в исполнении различных оркестров. Покупаю CD и плачу эти два евро. Прошло несколько недель, еду на работу в машине и слушаю этот диск. Вдруг, сам не замечая, начинаю подпевать «Una mattina mi son svegliato / o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao…». Короче, это была музыка партизанской песни «Bella, ciao». Останавливаюсь, читаю название и исполнителя. Написано: «Koilen (3'.30) — Mishka Ziganoff, 1919».

Первое издание «Койлен».

Первое издание «Койлен».Найдено г-ном Гилелем Лубманом (США)

в Архиве еврейской музыки

Роберта и Молли Фридманов —

Библиотека редких книг и манускриптов,

Университет штата Пенсильвания

И тогда началось моё путешествие в мир идиш и музыки клезмер. Я хотел узнать, как еврейская народная мелодия, рождённая в Восточной Европе, а затем эмигрировавшая в Соединённые Штаты в начале двадцатого века, стала основой гимна итальянских партизан. И с этим диском, копией диска 1919 года, я начал расследование. Ценную помощь мне оказали все английские и американские профессора. Мартин Шварц (Martin Schwartz) из Калифорнийского университета в Беркли объяснил мне, что мелодия «Koilen» имеет выраженное «русское звучание» и, наверное, произошла от народной песни на идиш.

Род Гамильтон (Rod Hamilton) из лондонской Британской библиотеки утверждает, что Мишка Цыганов был евреем из Восточной Европы, возможно, русским, а песня «Koilen» — это вариант песни на идиш «Dus Zekele Koilen», что означает «Маленькая сумка для угля», и имеется, по крайней мере, две записи этой песни, одна — 1921 года в исполнении Абрахама Московица, и другая — 1922 года в исполнении голландской группы «KLZMR band», я получил подтверждение, что «Koilen» (а также koilin, koyln или koylyn) была записана Мишкой Цыгановым (Mishka Ziganoff, а также Tziganoff или Tsiganoff) в октябре 1919 года в Нью-Йорке. Он говорит, что это произведение основано на песне на идише с полным названием «the little bag of coal», «маленькая сумка с углём». Больше года работы. «Maxwell Street Klezmer Band» из Harvard Terrace, в Соединённых Штатах имеет в своем репертуаре «Koylin», поэтому найти ноты было легко. Пробую сыграть мелодию… Это и есть «Koilen» Мишки Цыганова. Но остаётся сомнение. Как может быть евреем тот, кого зовут Цыганов? Ответ получаю от Эрни Грюнера (Ernie Gruner), руководителя австралийской группы Klezmer: Мишка Цыганов был «Cristian gypsy accordionist», крещёным цыганом-аккордеонистом, который родился в Одессе, а затем открыл ресторан в Нью-Йорке: он хорошо говорил на идиш и работал музыкантом-клезмер.

Клезмер (из идиш [кле(й)змер], сложносоставное слово из двух корней, восходящих к ивр. [клэй] «инструменты» и [зэмэр] «напев») — традиционная народная музыка восточноевропейских евреев и особенный стиль её исполнения.

Исполнители музыки в этом стиле — клезмеры (идиш — ед. ч. [кле(й)змэр], мн. ч. [клезмо́рим/кле́змерс/кле́змер]).

Истоки клезмера находятся как в древнем еврейском фольклоре, так и в музыке соседних народов, особенно молдавской. Первоначально клезмерская музыка предназначалась для исполнения на свадебных торжествах, отчего структурно соответствует традиционному обряду бракосочетания.

В письменном виде слово «клезмер» в современном значении впервые зафиксировано в манускрипте XVI века. Термин «клезмерская музыка» (идиш [кле́змерише музи́к]) был введён в обиход советским музыковедом Мойше (Моисеем Яковлевичем) Береговским (1892—1961) в 1938 году.

Как видим, у «народной» песни появляется автор. О Цыганове Мишке одна из энциклопедий уверенно сообщает следующее:

(Misha Demitro Tsiganoff) (15.01.1889—02.1967) — легендарный музыкант-виртуоз (аккордеон) родился в Одессе (Украина). Родители — Yanchie Demitro Tsiganoff и Vorgja Nickolarna. До революции музыкант эмигрировал в США, открыл ресторан в Нью-Йорке и работал музыкантом-клезмер. Возможно, что у музыканта изначально была другая фамилия, он был крещёным цыганом. В 1919 году записал песенку «Koilen», которая, по своей сути, впоследствии стала легендарной «Bella, ciao!», песенкой итальянских партизан времён Второй мировой войны. В «Koilen», разумеется, другой текст. Композицию можно услышать на диске «Klezmer — Yiddish swing music» (2006). Есть версия, что песня «Koilen» — это обработанная версия песни на идиш «Dus Zekele Koilen» («Маленькая сумка для угля»), которая была написана в России, а позднее Мишка Цыганов привёз её в США, где и записал…

(Misha Demitro Tsiganoff) (15.01.1889—02.1967) — легендарный музыкант-виртуоз (аккордеон) родился в Одессе (Украина). Родители — Yanchie Demitro Tsiganoff и Vorgja Nickolarna. До революции музыкант эмигрировал в США, открыл ресторан в Нью-Йорке и работал музыкантом-клезмер. Возможно, что у музыканта изначально была другая фамилия, он был крещёным цыганом. В 1919 году записал песенку «Koilen», которая, по своей сути, впоследствии стала легендарной «Bella, ciao!», песенкой итальянских партизан времён Второй мировой войны. В «Koilen», разумеется, другой текст. Композицию можно услышать на диске «Klezmer — Yiddish swing music» (2006). Есть версия, что песня «Koilen» — это обработанная версия песни на идиш «Dus Zekele Koilen» («Маленькая сумка для угля»), которая была написана в России, а позднее Мишка Цыганов привёз её в США, где и записал…

Первые свои записи Михаил Цыганов сделал в Нью-Йорке в 1919 году, что принесло ему широкую известность. Завершил он свою сольную карьеру записями в 1929 году. В 1930 артист выступал в Филадельфии на радио WPEN и был представлен публике как «цыганский гармонист-виртуоз».

Позднее он не раз выступал с Молли (Molly Picon), сёстрами Пинкус (the Pincus Sisters), Дэвидом Медовым (David Medoff), Moishe Oysher и многими другими. Он жил в Бруклине и Манхэттене, похоронен в Нью-Йорке.

Итак, установлен дальнейший — и теперь уже достоверный — след происхождения этой мелодии, связанный с выходцем из России, а точнее, юга России. Мы располагаем точным именем автора и его собственной, в авторском исполнении, записью этой песни, сделанной им самим в 1919 году в Америке.

Текст и ноты «Койлен»

Текст и ноты «Койлен»

А теперь — немного фактов из истории.

Известно, что окончание Гражданской войны, так или иначе, связано с Крымом. Отсюда в 1920 году, в ноябре, «уплыла» Российская империя, погрузившись на пароходы: солдаты Белой армии, офицеры, а также мирное население — дворянство с челядью и детьми.

Исход. И окончание Гражданской войны датируется ноябрем 1920 года. Исход побеждённых, горечь победы победителей. Телеграмма Михаила Фрунзе о «занятии Керчи и ликвидации Южного фронта». Приказ Петра Врангеля об эвакуации всех, кто «разделял с армией её крестный путь». Крестовый (Кровавый) утёс, где белые расстреливали красных, и Багреевка под Ялтой, где красные расстреливали белых.

Крым в последние два года перед окончанием Гражданской войны представлял собой сплошную «мясорубку», где белый террор был не лучше красного, где смешалось всё и где не успевали менять флаги и запоминать правителей. Власть Советов впервые победила в Крыму в 1918 году: в марте была образована Советская Социалистическая республика Таврида. Но ненадолго. Уже в апреле в Крым, нарушив Брестский договор, вторгаются немцы. В борьбе с Советами им помогают местные контрреволюционеры. В ноябре 1918 года с Кубани в Крым по приглашению краевого правительства прибыли белогвардейские отряды Добровольческой армии Деникина. И вновь — ненадолго. В апреле 1919 года в Крым вступили части Красной армии, но уже в июне туда вернулись солдаты Деникина. Здесь они пробыли полтора года. После поражения Красной армии, отречения Деникина и назначения на пост главнокомандующего Врангеля полуостров оставался единственным оплотом белых.

Известно, что было потом: с 14 по 16 ноября 1920 года из Севастополя, Евпатории, Ялты, Феодосии и Керчи более ста сорока тысяч человек, на 126 судах, отплыли к чужим берегам…

Эвакуация остатков Белой русской армии из Крыма

Эвакуация остатков Белой русской армии из Крыма

Власти меняются стремительно. События мелькают — только успевай их отслеживать. Голод, холод, холера, расстрелы, террор — всё происходило на этом небольшом кусочке земли. Всё то, что сопутствует смене эпох, переворотам, войнам. Но люди ведь всё равно живут. И они ведь не только воюют — пусть даже и во время самой страшной войны. Они едят, любят, они рожают детей, передвигаются по улицам и даже заходят в маленькие кафе. Они выпивают, играют на бильярде.

Они слушают музыку.

В воспоминаниях многих уцелевших участников Исхода, белогвардейских офицеров, упоминается незамысловатая песенка, что-то там о сумке для угля. Её исполняли в кабачках Симферополя, Севастополя, Балаклавы, Керчи в то последнее лето перед гибелью Империи, в ту последнюю грустную осень. Хит сезона, как сказали бы теперь. Её, «прилипшую» к губам, её навязший в ушах мотивчик, как одно из воспоминаний, увезли с собой на чужбину побеждённые.

Неужели это та самая песня, и неужели тот самый Мишка Цыганов — не из Одессы, а отсюда, из Крыма? Тот или не тот, доподлинно не известно. Но, по некоторым источникам, существует документ, вполне официальный, — протокол задержания некоего мещанина из Евпаторийского уезда, служащего по музыкальной части в Симферополе. Датируется документ мартом 1918 года — как раз накануне взятия города «красными». В одном из кабачков служил по музыкальной части некий мещанин Михаил Цыганов, задержанный полицией за то, что вёл себя на улице не совсем корректно: нарушал порядок, при задержании называл себя адмиралом, говорил, что собирается освобождать Севастополь и утопит корабли, а пока идёт в синагогу. Документ этот якобы находится в крымских архивах.

Можно, конечно, считать всё это совпадением. Однако много ли на свете Михаилов Цыгановых — музыкантов, живших в одно время, сочинявших музыку или делавших аранжировки уже известных мелодий? Может быть, ещё до общего Исхода удалось тогда этому Мишке Цыганову (если только это один и тот же человек) уехать из Крыма и от «красных», и от «белых»? И, уехав, записать эту песню в Америке? Но тогда получается, что вовсе не оттуда, не из Америки, песня будто сама собой, таинственным образом, проникла в Европу, а отсюда, из Крыма, её увезли с собою и разнесли по миру 140 тысяч русских эмигрантов и изгнанников. Которые с гневом и болью смотрели на удалявшийся крымский берег, берег Родины. Которые уходили, чтобы вернуться. И которые, век спустя, всё же вернулись — памятью о произошедшей трагедии.

Этот «крымский след» — лишь одна из версий появления в Европе и широкого распространения песни. Версия эта правдоподобна и потому имеет полное право на существование. Возможно, когда-нибудь мы получим и документальное её подтверждение.

Выше уже отмечалось, что мелодия «Bella, ciao!», этой особо популярной в Крыму 1918—1919 годов клейзмерской песенки, которая, в варианте «Koilen», в 1919 году была записана в США эмигрантом Михаилом Цыгановым как его собственное произведение, удивительным образом воздействует на людей, протестующих против чего-либо. Быть может, всё дело в каких-то особых нотках, строе, интонациях мелодии?

Маленькая «сумка для угля» оказалась своего рода «ящиком Пандоры», символом некоей основы, угля, из которого готов полыхнуть огонь, как из известной всем искры разгорелось пламя…

Со временем «уголь» куда-то исчез, но зато появилась красавица, итал. «белла», которую, возможно, так и следует звать — Белла, учитывая клейзмерское происхождение песни. Именно с ней ведь прощаются грустно-весело всякий раз, когда где-то на планете разгорается протест. Национальность, вероисповедание, страна проживания — всё неважно, когда звучит эта мелодия, и когда она звучит, это неизменно означает, что часы пробили, что люди пробудились и подняли головы.

Ни иранцам, протестующим со словами «Белла, чао!» на устах, ни итальянским партизанам, которые некогда сражались с фашистами в Моденских горах, ни многотысячным стадионам и площадям, скандирующим теперь «Белла, чао!» — никому из них, видимо, не было и нет никакого дела до еврейских корней этой песни протеста. И неважно, что когда-то, давным-давно, её исполнял на идише какой-нибудь маленький еврейский оркестрик — в Одессе (если верить известной нам биография Михаила Цыганова) или в Симферополе (согласно крымским легендам).

А всё же есть в ней, в незамысловатой этой мелодии, какая-то загадка: тайна красавицы с маленькой сумкой для угля — в сущности ведь, Золушки…

Коль суждено мне в бою погибнуть, О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао! Коль суждено мне в бою погибнуть — Похороните вы меня. Похороните в горах высоко, О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао! Похороните в горах высоко, Под сенью красного цветка! Пройдёт прохожий, цветок увидит, О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао! Пройдёт прохожий, цветок увидит, «Красивый, — скажет он, — цветок!» То будет память о партизане, О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао! То будет память о партизане, Что за свободу храбро пал.

Наталья Астахова, февраль 2012 года

Предисловие редактора публикации

Существует немало песен и песенных мелодий, которые теперь настолько известны, что вопросы об их происхождении и истории их написания словно бы отодвигаются на второй план, и всякий раз с удивлением узнаёшь, что, например, об авторе «Тоски по родине» никто толком ничего не знает, что далеко не всё понятно и с авторством «Прощания славянки», что до сих пор не утихают бурные споры по поводу происхождения мелодии «Авиамарша».

В этом же ряду находится знаменитейшая песня итальянских партизан «Белла, чао»: её благородная, красивая мелодия не может, кажется, никого оставить равнодушным, но… но тем более удивительным представляется то, что вопросы о происхождении этой песни, об истоках её мелодии — эти вопросы и по сей день остаются открытыми.

На этот счёт существуют несколько версий; одна из них излагается Натальей Астаховой в статье «Прощай, красавица с маленькой сумкой для угля».

Предлагаемая вниманию читателей «Солнечного ветра» статья Натальи Астаховой первоначально была подготовлена ею для опубликования в крымском альманахе «Юбилейный год 2010», но по не зависящим от автора причинам упомянутое издание до сих пор не увидело свет, так что статья Натальи Астаховой — расширенная и доработанная по сравнению с её «бумажным» вариантом — впервые публикуется именно в «Солнечном ветре».

В оформлении статьи, помимо прочего, использованы фотографии «уличного» творчества — граффити, что как нельзя лучше, по нашему мнению, отражает и протестный характер, и социальную роль знаменитой песни «Bella, ciao» (страничка в Интернете, откуда взяты эти иллюстрации, так и называется — «BELLA CIAO - The Graffiti / Street Artist»). Аудиозапись песни «Лишайся, мила, не плач, кохана», написанной на мелодию «Bella, ciao», взята нами из звукового сопровождения к документальному фильму «Тени войны», снятому в 1993 году Георгием Гонгадзе — украинским журналистом, похищение и убийство которого в 2000 году ещё и по сей день остаются не раскрытыми.

Ирина Легкодух, июнь 2012 года