Драка в Леонтьевском. Февраль 1825 года

В середине января 1825 года, возвращаясь после рождественского отпуска из Петербурга в Москву, один из самых близких друзей Пушкина, его лицейский товарищ Иван Пущин, сделал крюк, чтобы навестить опального поэта в его ссылке в Михайловском.

И ныне здесь, в забытой сей глуши, В обители пустынных вьюг и хлада, Мне сладкая готовилась отрада: Троих из вас, друзей моей души, Здесь обнял я. Поэта дом опальный, О Пущин мой, ты первый посетил…

«Ты первый посетил»… Да, именно Пущин был самым первым из друзей-лицеистов, кого Пушкин принимал в своём михайловском уединении (вторым, в апреле того же года, у Пушкина гостил Антон Дельвиг). Друзья проговорили до глубокой ночи… о чём? да обо всём на свете! «Много было шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной». Пущин привёз тогда в подарок рукописную копию комедии «Горе от ума» Грибоедова — обрадованный Пушкин тут же принялся читать её вслух, время от времени комментируя прочитанное. Что же ешё? «Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея» — быть может, друзья вспомнили, как обиженный на эпиграмму Вильгельм Кюхельбекер когда-то, давным-давно, вызвал Пушкина на совершенно дурацкую дуэль — а Дельвиг и Пущин присутствовали на ней в качестве секундантов.

Служенье муз не терпит суеты; Прекрасное должно быть величаво: Но юность нам советует лукаво, И шумные нас радуют мечты... Опомнимся — но поздно! и уныло Глядим назад, следов не видя там. Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было, Мой брат родной по музе, по судьбам?..

И уже далеко за полночь пришло время расставания, и Пущин уехал. Его рождественский отпуск заканчивался, в Москве его ждала та самая «суета», которую не терпит «служенье муз», — коллежского асессора Пущина, судью Московского надворного суда, ждало тут расследование одного в высшей степени загадочного происшествия, случившегося в том самом доме по Леонтьевскому переулку спустя всего несколько дней после возврашения Пущина в Москву.

Впрочем, обо всём по порядку. В один из февральских вечеров 1825 года отставной подполковник Александр Алябьев, героический участник Отечественной войны и уже известный сочинитель популярных романсов, приятель Грибоедова, Дельвига и Дениса Давыдова, принимал у себя — да как раз в доме по Леонтьевскому переулку! — нескольких своих друзей и старых знакомых. Среди прочих гостей (а компания подобралась сугубо мужская) был там и Тимофей Времев (или Времёв? теперь уже не понять) — провинциальный помещик, приехавший в Москву по неотложным финансовым делам.

Нетрудно поверить, что в тот зимний вечер дом в Леонтьевском переулке слышал много музыки. Легко верится и в то, что было много вина и что вслед за вином мужская компания коротала время за карточной игрой — естественно, на деньги. Утверждают также, что за картами помещик Времев не то проигрался в пух и прах и отказался платить, не то сам был уличён партнёрами в нечестной игре.

Во всяком случае, через несколько дней коллежский советник Времев скоропостижно скончался. Вначале посчитали было, что причиной смерти Тимофея Времева явился «апоплексический удар» вследствие «сырого тела его сложения, преклонных лет [да шутка ли сказать: Времеву было уже за пятьдесят — В. А.] и какого-нибудь сильного огорчения»; однако потом у полиции возникли кое-какие подозрения насчёт самого источника «сильного огорчения».

В середине марта похороненное было тело эксгумировали и по результатам вскрытия установили, что смерть произошла от разрыва внутренних органов, происшедших якобы в результате случившейся в тот злополучный вечер драки. Отставной подполковник Алябьев был арестован и обвинён в нанесении помещику Времеву тяжких побоев, ставших причиной смерти последнего.

В конце октября 1825 года московские судебные власти пришли к выводу, что имеющиеся в деле доказательства не являются достаточным основанием для признания Алябьева виновным. Против такого вывода выступил лишь один судья — коллежский асессор Иван Пущин.

Следствие по делу решили продолжить: оно длилось ещё два с лишним года. В январе 1828 года был оглашён приговор: Алябьева признали виновным, лишили знаков отличия, чинов и дворянства и выслали в Тобольск (по странному стечению обстоятельств, именно там, в Тобольске, Алябьев родился и вырос); виновность Алябьева утвердил лично Николай I. Полагают, что мстительный император преследовал несчастного композитора из-за так называемой «близости Алябьева к декабристским кругам».

А и всё может быть… Другой гонитель «близкого к декабристским кругам» композитора, судья Иван Пущин, к тому времени был уже приговорён к смертной казни с заменой её на пожизненную каторгу — он являлся одним из главных и давнишних (едва ли не со времени упомянутой выше «дуэли» Пушкина и Кюхельбекера) членов Северного общества декабристов, и как раз тогда, в феврале, когда у Алябьева в Леонтьевском переулке гости пили вино и играли в карты, только что прибывший из Михайловского Пущин организовал на собрании московских декабристов т. н. «Управу» (московский филиал Общества) и даже был избран её председателем. Из материалов «Дела о коллежском асессоре Иване Пущине»:

В начале 1825-го года из находившихся в Москве его знакомых, которые принадлежали к Обществу, составил было управу; но замечая недеятельность членов и неоднократные убеждения в невозможности достигнуть предположенной цели, дабы хотя несколько содействовать Обществу, учредил из них Союз, под названием Практического. Целью оного было личное освобождение дворовых людей и крестьян в течение пяти лет; причём каждый член обязывался, подав собой пример, склонять к тому и других своих знакомых.

Выразив в октябре 1825 года своё несогласие с мнением других судей о невиновности «близкого к декабристским кругам» композитора, Иван Пущин вскоре отправился в Петербург, где лично участвовал в декабрьском антиправительственном выступлении на Сенатской площади. Там же, на площади, он встретил и Кюхельбекера. Из материалов упомянутого выше следственного «Дела»:

Показание Коллежского Асессора Кюхельбекера. Что на площади Пущин говорил Кюхельбекеру: «не хочешь ли ссадить из пистолета Его Высочество Михаила Павловича?».

По отрицанию от сего Пущина, дана ему с Коллежским Асессором Кюхельбекером очная ставка, на которой Кюхельбекер уличал его Пущина; но сей остался при своём отрицании.

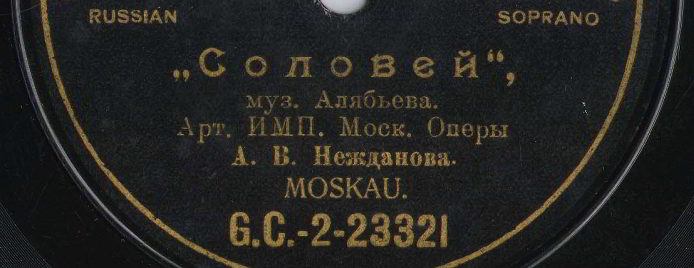

Пущин, Кюхельбекер, Дельвиг… Именно на стихи Дельвига композитор Алябьев написал свой знаменитый романс «Соловей». И стихотворение Дельвига, и мелодия Алябьева были написаны всё в том же 1825 году (благодаря хлопотам родственников арестованного и находившегося под следствием композитора, «близкого к декабристским кругам», в его заточении установили фортепиано). Следствие было ещё далеко не закончено, когда романс «Соловей» впервые прозвучал со сцены Большого театра в Москве. С тех самых пор и по сей день «Соловей» остаётся одним из самых известных и любимых публикой произведений Алябьева.

Романс «Соловей» звучит в исполнении Антонины Неждановой (грамзапись 1908 года; скачать):

Соловей мой, соловей, Голосистый соловей! Ты куда, куда летишь, Где всю ночку пропоёшь? Соловей мой, соловей, Голосистый соловей!..

В январе 1831 года Дельвиг скончался в Петербурге от тифа. «Грустно, тоска. Вот первая смерть мною оплаканная… никто на свете не был мне ближе Дельвига», — написал Пушкин, получив известие о безвременной кончине своего друга.

Композитор Алябьев, «близкий к декабристским кругам», пробыл в родном Тобольске очень недолго: вскоре после смерти Дельвига он был переведён на Кавказ, потом жил в Оренбурге, потом… Вернуться в Москву ему разрешили лишь в 1843 году, да и то — под надзор полиции. Там же, в Москве, он и умер — в феврале 1851 года, спустя ровно 26 лет после того злополучного вечера в Леонтьевском переулке.

Куда меньше повезло Кюхельбекеру: лишь в 1846 году ему разрешили выехать туда, куда Алябьева сослали было изначально, — в Тобольск, «на лечение». Пролечился Кюхельбекер в Тобольске недолго, и всего через полгода он умер от чахотки. Там же, в Тобольске, его и похоронили.

Иван Пущин, в 1825 году безжалостный гонитель «близкого к декабристским кругам» композитора Алябьева, двадцать лет отбывал каторгу в Читинском остроге и Петровском заводе, а потом находился на поселении в Туринске и Ялотуровске. Вернуться из ссылки ему разрешили лишь в 1856 году. В 1857 году он женился на вдове декабриста Михаила Фонвизина, а спустя ещё два года Пущин скончался.

Мой первый друг, мой друг бесценный! И я судьбу благословил, Когда мой двор уединенный, Печальным снегом занесенный, Твой колокольчик огласил…

«Личное освобождение дворовых людей и крестьян», о котором когда-то мечтал недавний лицеист Пущин, произошло только лишь в 1861 году.

Беги, сокройся от очей, Цитеры слабая царица! Где ты, где ты, гроза царей, Свободы гордая певица?.. Питомцы ветреной Судьбы, Тираны мира! трепещите! А вы, мужайтесь и внемлите, Восстаньте, падшие рабы!.. Самовластительный Злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, Твою погибель, смерть детей С жестокой радостию вижу…

Юный Александр Пушкин написал эти строки в 1817 году. И ровно через сто лет «падшие рабы», наконец, восстали. А чуть позже последний русский «Самовластительный Злодей» был с жестокой радостию предан погибели — вместе с женой и со всеми своими детьми…

Июль 1918 года: борьба за Свободу

К лету 1918 года старый дом в Леонтьевском переулке давно уже позабыл про Алябьева. Наступили новые времена, и хозяевами тут были теперь уже новые люди. Теперь тут располагался Центральный Комитет партии левых социалистов-революционеров-интернационалистов (проще говоря, левых эсеров).

Эта легальная социалистическая партия в октябре 1917 года была союзником большевиков, а в дальнейшем по многим вопросам их поддерживала. В конце 1917 года представители левых эсеров даже входили в состав Советского правительства — впрочем, недолго. Разошлись они с большевиками-ленинцами в вопросе о заключении сепаратного Брестского мира на выдвинутых Германией позорных условиях: левые эсеры требовали ни в коем случае не соглашаться на германский ультиматум и любой ценой продолжать войну. После подписания Брестского мира они из состава правительства вышли, но продолжали активно работать в других структурах (к примеру, член ЦК партии левых эсеров Вячеслав Александро́вич (Пётр Дмитриевский) являлся заместителем председателя ВЧК Феликса Дзержинского).

Весной и в начале лета 1918 года стены старинного особняка в Леонтьевском переулке слышали немало пламенных речей. И уж наверняка там выступала перед товарищами, на заседаниях ЦК и на съезде, лидер партии левых эсеров Мария Спиридонова — незаурядная женщина и блестящий оратор.

выступает Мария Спиридонова (в этой роли снялась актриса Алла Демидова)

Мария Спиридонова пришла в революцию ещё юной девушкой. В 1905 году, в свои 20 лет, она была арестована в первый раз. В 21 год она лично застрелила одного из «царских сатрапов» и была приговорена к смертной казни; через полмесяца ей сообщили о замене казни на бессрочную каторгу, которую Спиридонова отбывала вплоть до Февральской революции. (Там, на каторге, она познакомилась с Фани Каплан и даже подарила ей шаль, так что на свободу Фани Каплан вышла в шали Марии Спиридоновой.) У большевиков-ленинцев пользовалась авторитетом и имела репутацию мученицы. Начиная с июля 1918 года, неоднократно арестовывалась, но всякий раз большевики обходились с ней сравнительно мягко (что она признавала и сама). Отошла от политической деятельности в 1921 году.

В 1937 году её снова арестовали и затем приговорили к 25 годам тюремного заключения. В письме в 4-й отдел ГУГБ от 13 ноября 1937 года Мария Спиридонова, в частности, писала следующее:

При каждом аресте я отвечала на допросах, на все вопросы с полной откровенностью. Я даже не понимала и не понимаю до сих пор, зачем нужно от чего-либо отпираться. Ведь если я что делала, то делала я это по своему убеждению, дорогому мне убеждению, как же под страхом репрессии от него отрекусь? Позор какой! По мирбаховскому делу мной были даны исчерпывающие показания…

На суде в 1919 году и в 1918 году я держалась столь дерзко и вызывающе, что зал (коммунисты) гудел от негодования, аж разорвал бы. Но я как думала, так и говорила. А тогда я была злая. Так же было и на царском суде, приговорившем меня к повешению, когда председатель суда, старый генерал, заткнул уши и замотал головой, не в силах был слушать слишком дерзкие речи.

Но вся я такая и в жизни и в политике, такой была и такой ухожу сейчас в могилу.

Никогда не имела привычки прятаться в кусты и уклоняться от ответа. Ведь именно меня, когда пушки палили из Кремля в Трёхсвятительский и обратно, послали в июле 1918 года мои товарищи-цекисты с ответом на V-й Съезд. Ведь разве под горячую руку я не могла ответить головой? Ведь 9—10 июля было расстреляно во главе с Александровичем свыше 200 человек лев. с. р., и именно с нас, л. с. р., началось применение смертной казни…

Всё, что сказано мной по вопросу предъявленных мне обвинений, — правда, в этом клянусь своей жизнью.

М. СПИРИДОНОВА. 13/XI-37 г.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны, 11 ceнтябpя 1941 гoдa, Мария Спиридонова, отбывавшая свой срок в Орловской тюрьме, былa вместе с другими политзаключёнными расстреляна в Медведевском лесу под Орлом. В 1992 году полностью реабилитирована…

Но вернёмся в 1918 год. Идеи левых эсеров оказались чрезвычайно привлекательны не только для «трудящихся масс», но и для многих представителей творческой богемы. С различными изданиями левых эсеров активно сотрудничали Александр Блок, Сергей Есенин, Андрей Белый, Николай Клюев, Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Ольга Форш, Пётр Орешин и многие другие.

Из воспоминаний Вениамина Левина (это один из псевдонимов Беньямина Менделевича, поэта, литературного критика, журналиста, а ещё — видного члена партии левых эсеров):

С переездом правительства в Москву переехали туда и мы, и, заняв предоставленный нам особняк в Леонтьевском переулке для Центрального Комитета левых эсеров и газеты «Знамя Труда», я стал фактически руководителем ежедневной газеты в Москве…

Есенин, которому тогда было 22 года, был ежедневным нашим посетителем, гостем, сотрудником, почти членом семьи…

И снова, как и сто лет до этого, зазвучали в старинном московском особняке стихи молодых и талантливых поэтов. Вот, например, какое объявление можно было прочитать в левоэсеровской газете «Знамя труда» накануне майских праздников 1918 года:

1-го мая Московский комитет партии левых с.-р. (интерн.) устраивает вечер в помещении Ц. К. (Леонтьевский пер., 18) при участии Спиридоновой, Камкова, Штейнберга, Есенина, Орешина, Сухарькова и др. Начало в 8 ч. в. Плата за вход 1 руб. по предъявлении партийных билетов

Приходу Сергея Есенина в левоэсеровскую «семью» во многом способствовала Зинаида Райх, его первая жена, — сама же она была революционеркой с ещё, как говорится, дореволюционным стажем…

А вот ещё одно подобное объявление — от 31 мая 1918 года, всё в той же газете «Знамя труда»:

В помещении бывшего Немецкого Клуба (Софийка, 6), в среду, 5 июня, в 6 час. веч., состоится литературно-музыкальный вечер при участии Лундберга, А. Белого, Есенина, Орешина, Лурье, Черепанова и др. Плата за вход — 3 р. Чл. партии — 2 р. Билеты предварительно в Моск. Ком. пар. (Леонтьевский, 18). В день вечера с 4 час. — при входе

Сергей Есенин, Андрей Белый, Пётр Орешин… И тут же, рядом, — члены ЦК партии левых эсеров, её руководители: Мария Спиридонова, Борис Камков, Донат Черепанов… Нет никаких сомнений, что все они — и поэты, и политики — хорошо знали друг друга и неоднократно встречались на всякого рода «вечерах» — как в доме № 18 по Леонтьевскому переулку, так и в других местах Москвы.

Особенно тесное знакомство — а впоследствии, быть может, даже и дружба — связывала Есенина и его товарищей с ещё одним незаурядным постояльцем старого дома в Леонтьевском переулке (после приезда в Москву он некоторое время обитал в этом здании, занимаемом ЦК партии левых эсеров).

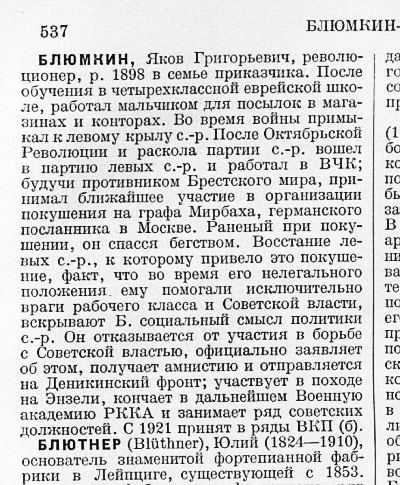

Речь идёт о Якове Блюмкине, человеке необычайной судьбы, подробности жизни которого до сих пор окутаны тайной. Тогдашний руководитель одной из контрразведывательных служб в составе ВЧК, Яков Блюмкин известен прежде всего тем, что именно он 6 июля 1918 года совершил удачное покушение на германского посла в Москве графа Вильгельма фон Мирбаха. Мария Спиридонова впоследствии взяла всю ответственность на себя и в своих показаниях утверждала: «Я организовывала дело убийства Мирбаха с начала до конца… ЦК партии выделил для приведения в исполнение решения ЦК „тройку“, фактически же из этой тройки этим делом ведала я одна. Блюмкин действовал по поручению моему…»). Как оно там было на самом деле, мы не знаем: левые эсеры, конечно, выступали открытыми противниками Брестского мира, однако и среди большевистского руководства хватало тех, кто втайне желал бы этот мир сорвать и испытывал стыд при одной лишь мысли о том, чтобы «встать на колени».

В архиве Колумбийского университета была, однако, обнаружена копия письма, якобы написанного самим Блюмкиным накануне покушения и адресованного им неназванному «товарищу». В этом письме Яков Блюмкин объявляет покушение своим «единоличным актом» и называет такие его причины:

… Я, как и Вы, прежде всего противник сепаратного мира с Германией, и думаю, что мы обязаны сорвать этот постыдный для России мир каким бы то ни было способом, вплоть до единоличного акта, на который я решился…

Но кроме общих и принципиальных моих, как социалиста, побуждений, на этот акт меня толкают и другие побуждения, которые я отнюдь не считаю нужным скрывать — даже более того, я хочу их подчеркнуть особенно. Я — еврей, и не только не отрекаюсь от принадлежности к еврейскому народу, но горжусь этим, хотя одновременно горжусь и своей принадлежностью к российскому народу. Черносотенцы-антисемиты, многие из которых германофилы, с начала войны обвиняли евреев в германофильстве, и сейчас возлагают на евреев ответственность за большевистскую политику и за сепаратный мир с немцами.

Поэтому протест еврея против предательства России и союзников большевиками в Брест-Литовске представляет особенное значение. Я, как еврей и как социалист, беру на себя совершение акта, являющегося этим протестом.

Я не знаю, удастся ли мне совершить то, что я задумал. Ещё меньше я знаю, останусь ли я жив…

Убийство посла Мирбаха отнюдь не привело тогда к революции в Германии (на что наивно надеялись как левые эсеры, так и многие влиятельные «левые коммунисты»), зато оно привело к жесточайшему внутриполитическому кризису, известному как «левоэсеровский мятеж». Результатом июльских событий 1918 года стал разгром партии левых эсеров, физическое устранение многих видных представителей этой партии (Спиридонова: «Именно с нас, л. с. р., началось применение смертной казни») и фактическое установление в революционной России диктатуры только лишь одной партии — большевиков.

Дальнейшая судьба Якова Блюмкина, которому тогда исполнилось всего лишь 18 лет, представляется поистине феерической. Раненный при покушении, он в те июльские дни сумел каким-то образом избежать ареста, перешёл на нелегальное положение и после некоторых странствий и мытарств оказался на Украине, где вёл активную подпольную и диверсионную работу как против немецких оккупационных войск, так и против гетманского режима. В ноябре 1918 года ревтрибунал в Москве заочно приговорил его — за убийство посла Мирбаха — к трём годам тюремного заключения. В марте 1919 года, в районе Кременчуга, Блюмкин наткнулся на отряд петлюровцев. Толком не известно, что именно там произощло, но в результате этой встречи своих передних зубов он лишился. В апреле 1919 года, после освобождения Киева, добровольно явился в ЧК; в мае того же года решением ВЦИК в Москве был амнистирован. В сентябре 1919 года его направляют на Южный фронт для диверсионной работы в тылу белогвардейцев.

Статья о Блюмкине в 6-м томе БСЭ (1927 год)

Статья о Блюмкине в 6-м томе БСЭ (1927 год)А что же с ним было потом? Потом была учёба в Военной академии РККА, работа в секретариате наркомвоенмора Троцкого и вступление в партию большевиков по специальному решению ЦК. Ну а потом у него была работа в разведке по линии Коминтерна, а также во внешней разведке ОГПУ: многочисленные и по большей части секретные командировки, о которых мало что известно до сих пор. Персия, где его знали под именем «товарищ Якуб-заде». Конспиративная работа в Германии (1923 год). Создание нелегальной резидентуры в Турции и в Палестине. Работа по линии ОГПУ в Закавказье. Резидент в Монголии. Секретная командировка в Китай. Руководство нелегальной резидентурой ОГПУ на Ближнем Востоке…

Ну и в перерывах — Москва, где у него была репутация немного безалаберного чекиста. То, что именно он убил Мирбаха, было известно, кажется, всем. Интересно в этой связи, что в 1927 году в первом издании Большой советской энциклопедии Якову Блюмкину посвящена персональная статья, где прямо и открыто говорится о том, что-де именно этот человек, занимавший впоследствии «ряд советских должностей», принимал «ближайшее участие» в убийстве германского посла и после этого-де «спасся бегством». Такое уж было тогда время…

Его друзья-поэты, как говорится, души в нём не чаяли. Маяковский ласково называл его «Блюмочка» и дарил ему свои книжки с очень трогательными автографами: «Дорогому товарищу Блюмочке. Вл. Маяковский». Или просто: «Дорогому Блюмочке. Вл. Маяковский». Есенин, закадычный друг ещё с 1918 года, надписал сборник своих стихов с некоторой ностальгией о прошлом: «Тов. Блюмкину с приязнью на веселый вспомин рязанского озорника. Сергей Есенин Москва Стойло 26 янв. 21 г.». А вот Вадим Шершеневич зорким глазом истинного художника разглядел самую суть: «Милому Яше — „террор в искусстве и в жизни — наш лозунг“. С дружбой Вад. Шершеневич».

Вполне возможно, что именно Яков Блюмкин, стоявший у истоков советской внешней разведки, стал для Юлиана Семёнова одним из прототипов молодого Штирлица — во всяком случае, некоторые приключения Максима Исаева и Всеволода Владимирова (такие имена носил Штирлиц в 20-е годы) совпадают с известными нам эпизодами из жизни Блюмкина (да и сами-то эти фамилии, Исаев и Владимиров, вряд ли являются плодом писательского воображения: ведь именно они в разные годы использовались советским разведчиком Яковом Блюмкиным в качестве псевдонимов).

Прототипом умудрённого опытом штандартенфюрера СС Макса Штирлица Блюмкин, увы, не стал. Советская власть могла простить ему всё, кроме одного: несанкционированной встречи с высланным из страны Троцким. Вскоре после этой встречи Яков Блюмкин, резидент советской разведки на Ближнем Востоке, был вызван в Москву. Спустя два месяца его арестовали и после серии допросов приговорили к расстрелу. Приговор был приведён в исполнение сразу или почти сразу — в начале ноября 1929 года (более точную дату назвать затруднительно). До своих 30-ти лет он не дожил чуть менее полугода…

В октябре 1918 года, когда Блюмкин ещё даже не выехал на Украину и мыкался на нелегальном положении где-то под Петроградом, Вадим Шершеневич, «террорист в искусстве», посвятил именно ему, Якову Блюмкину, «террористу в жизни», одно из самых выдающихся своих стихотворений:

… Коль о чем я молюсь, так чтоб скромно мне в дым уйти, Не оставить сирот — ни стихов, ни детей; А умру — моё тело плечистое вымойте В сладкой воде фельетонных статей. Моё имя попробуйте, в библию всуньте-ка. Жил, мол, эдакий комик святой, И всю жизнь проискал он любви бы полфунтика, Называя любовью покой… Но пока я не умер, простудясь у окошечка, Всё смотря: не пройдёт ли по Арбату Христос, — Мне бы только любви немножечко Да десятка два папирос.

И уже в названии стихотворения («Сердце частушка молитв»), и в самом его тексте — соединение, казалось бы, несоединимого. Молитва и частушка прекрасно уживаются вместе, и для счастья ему нужно всего-то десятка два папирос (какая, право, малость) — в постоянном и тоскливом ожидании (а вдруг?..) идущего по Арбату Христа. Ну а уж если он и комик — то непременно святой…

В том октябре 1918 года в уютных кабинетах старинного особняка в Леонтьевском от всяких там левых эсеров не осталось даже и следа. На смену им пришли другие люди — некогда их соратники по революционной борьбе, а теперь непримиримые враги. Теперь в старом доме в Леонтьевском переулке расположился Московский горком большевистской партии, партии победителей — МГК РКП(б).

Пройдёт всего лишь год, и вот этот адрес — Леонтьевский переулок, 18 — в буквальном смысле прогремит на всю страну.

Взрыв в Леонтьевском. Сентябрь 1919 года

Эти строки, бесспорно, принадлежат Пушкину, хотя никакого их автографа не сохранилось. Широко известное ныне стихотворение, написанное на рубеже 1826 и 1827 годов, впервые было опубликовано спустя 30 лет Александром Герценом в Лондоне:

Оковы тяжкие падут, Темницы рухнут — и свобода Вас примет радостно у входа…

До момента публикации оно распространялось исключительно в виде копий, наиболее авторитетной среди которых специалисты считают ту, что написана рукой Ивана Пущина…

Никто не понимает Свободу лучше, чем анархисты. Беспредельная свобода личности — это самая суть анархизма. Всякий человек рождается свободным. Никакой власти не должно быть над свободным человеком, никакого давления или, упаси Бог, принуждения. Абсолютное Равенство и полное Братство.

Анархизм стихиен как сама природа. Существует великое множество его разновидностей и оттенков. Если кто-то где-то произнёс само слово «Свобода» — всё: в анархизме это уже было. Все остальные философские, политические и прочие течения различаются лишь тем, какую степень принуждения незамутнённо-свободной личности они готовы посчитать более или менее приемлемой.

Слева направо: анархо-коммунизм, анархо-капитализм, анархо-феминизм, зелёный анархизм, квир-анархизм

Слева направо: анархо-коммунизм, анархо-капитализм, анархо-феминизм, зелёный анархизм, квир-анархизм

Все цвета радуги в этих флагах, неизменно присутствует один лишь чёрный цвет — главный символ анархизма. Анархо-коммунизм: никакой частной собственности, от каждого по способностям, каждому по потребностям, а человек человеку — друг, товарищ и брат. Анархо-капитализм: наоборот, частная собственность превыше всего, свободные рыночные отношения, основанные на любви и законе, и никакого государственного регулирования. Анархо-феминизм: женщина тоже человек, полная свобода семейных отношений, полное равенство полов. Зелёный анархизм: свободный человек — это частичка природы, всё внимание экологии, окружающая среда остро нуждается в нашей защите. Квир-анархизм: свободное тело спит с кем хочет, никакого гендерного угнетения, а сексизм — это просто возмутительно.

Всем хорош анархизм, но есть у него один-единственный недостаток: он внутренне противоречив и не выдерживает столкновения с реальной жизнью. «Если есть учение, которое поистине предполагает святых людей, так это именно анархизм». В отсутствие же «святых людей» идеальная Свобода, увы, неизменно оборачивается вполне реальной несвободой — вот ведь в чём вся беда…

Наш скорбный труд не пропадёт, Из искры возгорится пламя, И просвещённый наш народ Сберётся под святое знамя…

«И пламя вновь зажжём свободы!». Заветная мечта князя Александра Одоевского, одного из «Рюриковичей» и вместе с тем активного члена Северного общества декабристов, исполнилась ровно через 90 лет после написания им этого стихотворного ответа Пушкину. Девяносто лет «скорбного труда» лучших людей России не пропали даром: в феврале 1917 года просвещённый наш народ собрался-таки под святое знамя. О долгожданной Свободе заговорили вдруг все — от великих князей до распоследнего матроса. На какое-то время под великое обаяние Анархии попали буквально все, кто так или иначе грудью прокладывал дорогу в наступившее Царство Свободы: и респектабельные кадеты, и нервные социалисты всех мастей и оттенков, и прогрессивная наша общественность, и, разумеется, уставшая от несвободы творческая интеллигенция в лице молодых талантливых поэтов или художников-новаторов.

Активным сторонником анархизма был, к примеру, Казимир Малевич, постоянный автор московской общественно-литературной газеты «Анархия». Из его статьи в номере этой газеты от 30 марта 1918 года:

Гибнет всё в лаке блеска утончённых линий и колорита. Мы раскрываем новые страницы искусства в новых зорях анархии… Мощной бурей революции снесён чердак, и мы, как облака в просторе, поплыли к своей свободе.

Знамя анархии — знамя нашего «я», и дух наш, как ветер свободный, заколышет наше творческое в просторах души…

По мнению некоторых искусствоведов, его знаменитый «Чёрный квадрат», к которому Малевич обращался постоянно, являлся для него своеобразным воплощением чёрного знамени анархизма — ничем не замутнённой анархистской свободной стихии, существующей как бы сама по себе.

Один из «Чёрных квадратов» Казимира Малевича на недавней выставке в Москве

Один из «Чёрных квадратов» Казимира Малевича на недавней выставке в Москве

Но анархизм Малевича — это всё же сравнительно безобидно. А вот увлечение анархистскими идеями властей предержащих (что само по себе — какой-то абсурд; действительно, принуждение и свобода личности — как это можно совместить? за это ли боролись лучшие умы?) проходило медленно и стоило России неисчислимых жертв, а самим этим властям — так зачастую и жизни…

Непосредственным результатом наступившего в России 1917 года Царства Свободы явился распад страны, полный развал государственности и пресловутый Брестский мир. В 1918 году Советской власти, скрепя сердце, пришлось перейти к восстановлению (и зачастую с перехлёстом!) всего того, что было утеряно. Сопротивление при этом было колоссальным.

Рабочие, Крестьяне, Красноармейцы!

Оглянитесь назад, кругом, почувствуйте, что тяжестно лежит на ваших плечах. Уж слишком сильно зловоние клоаки Власти коммунистов-комиссаров, чтобы не почувствовать, не увидеть жандармский разгул, заливший блевотиной чрезвычаек всю Россию… И эти люди ещё смеют говорить и говорят — о революции! О её спасении?! Негодяи!..

Труженики земли, каторжники фабрик и заводов, красноармейцы орудие власти! Разжигайте пожары Бунта, Революции!..

Товарищи, гоните тюремщиков Воли и Революции! Бейте коммунистов-провокаторов! Берите на учёт комиссаров-чрезвычайников!

Рабочие! Выходите из партии политического жулья, не принимайте участия в партийной неделе — запугивания и насилия!..

За партизанство! За Революцию освободителей от рабства! За Вольницу!

Эти строки относятся к 1919 году. Они были напечатаны в подпольной газете «Анархия» — не в той легальной газете, где постоянным автором был Малевич; та была окончательно закрыта ещё в начале лета 1918 года. Новая «Анархия» стала органом т. н. Всероссийской организации анархистов подполья. В неё вошли не только многие «чистые» анархисты, но и радикалы из разгромленной партии левых эсеров во главе с бывшим членом её ЦК Донатом Черепановым (тем самым, кто выступал когда-то на московском «литературно-музыкальном вечере» вместе с Есениным: «Плата за вход — 3 р. Чл. партии — 2 р. Билеты предварительно в Моск. Ком. пар. (Леонтьевский, 18)»).

После мятежа 6 июля партия левых эсеров раскололась на три части. Одни, как Яков Блюмкин, примкнули к большевикам. Другие, как Мария Спиридонова, при общем несогласии с большевиками насчёт приемлемой степени принуждения свободной личности, отказались, тем не менее, от активной борьбы с Советской властью. Третьи же, как Донат Черепанов, считали, что России нужна новая, теперь уже окончательная Революция, которая непременно сметёт кровавую большевистскую власть.

Полным ходом шла ожесточённая гражданская война, и помимо большевиков был у анархистов и ещё один смертельный враг — белогвардейцы. Войска Деникина рвались тогда к Москве. Можно ли в таких условиях разжигать огонь «третьей Революции»? Анархисты-«подпольщики» считали, что вполне можно, ибо после победы над властью «комиссаров-чрезвычайников» новая, поистине свободная армия, состоящая из свободных личностей, без труда справится с любой белогвардейщиной.

На таких позициях стояли, конечно, далеко не все анархисты, особенно анархисты «идейные». Например, для Нестора Махно главным врагом являлся, безусловно, Деникин. Именно Восточная Украина, где повстанческая армия Нестора Махно, после разгрома петлюровцев, с успехом громила деникинские тылы, стала для вытесняемых из Центральной России анархистов настоящей Меккой. Многие анархисты-«подпольщики» так или иначе были связаны с махновцами (скорее, впрочем, идеологически, нежели организационно).

Однако всякой революции требуются деньги, а вот денег-то у «подпольщиков» как раз и не было. Коварные большевики, не стесняясь, обвиняли своих врагов в том, что те-де получают «миллионные суммы» от белогвардейцев. От белогвардейцев?! Возмущению «подпольщиков» не было предела: «Какая грязная ложь! Анархисты умеют сами брать, если это понадобится» (вновь цитируется газета «Анархия» образца 1919 года).

Для настоящего революционера есть тонкое различие между заурядным грабежом и т. н. «эксом»: если добытые средства идут на благородное дело Свободы, то это вовсе не грабёж, а «экс». Первые деньги «подпольщикам» удалось взять в Туле. Всё было очень просто: приехавший оттуда товарищ предложил экспроприировать рабочком, т. е. рабочий комитет; товарищи из ЦК делегировали в Тулу Николаева, Сомова, Семиколенного, Фросю «Питерскую» и Таню; те же, встретившись с местными товарищами, выработали план экспроприации; взять тогда удалось 1 миллион 75 тысяч рублей — вся сумма была затем честно поделена между участвовавшими в «эксе» анархистами и левыми эсерами.

Вообще, Тула чем-то полюбилась «подпольщикам». В самом конце августа 1919 года ими был экспроприирован Тульский патронный завод — взяли тогда 3 миллиона 480 тысяч рублей, но 400 тысяч из них пришлось честно отдать эсерам-максималистам.

Кроме Тулы, был ещё Иваново-Вознесенск — город ткачей принёс революционерам более миллиона рублей. Два менее удачных «экса» состоялись в Москве — на общую сумму 655 тысяч 701 рубль.

На что же шли добытые с немалым трудом деньги? На Революцию: то есть, на закупку динамита и револьверов и на обустройство подпольной типографии, где печатались листовки и газета «Анархия».

Вначале действия «подпольщиков» ограничивались распространением прокламаций, но затем они задумались и о настоящем деле — таком, которое всколыхнуло бы всю Россию.

Позднее, уже на допросе в ЧК, Донат Черепанов заявил следующее:

До того как остановиться на террористическом акте, этот вопрос дебатировался долго у нас в штабе. Высказывалось несколько мнений по этому поводу. Предлагалось бросить бомбу в Чрезвычайную комиссию, но это предложение было отклонено по следующим соображениям: чрезвычайка и сам гражданин Феликс Эдмундович Дзержинский являются только орудием, слугами партии и, следовательно, во всей политике ответственными являются не чрезвычайки, а партия.

Остановились на том, чтобы взорвать какое-нибудь важное мероприятие в Московском горкоме РКП(б). Ко всему прочему, он ведь располагался в доме № 18 по Леонтьевскому переулку, который до июля 1918 года занимал ЦК партии левых эсеров, и все ходы и выходы Черепанов там прекрасно знал.

Датой взрыва было выбрано 25 сентября. В тот день вечером в здании по Леонтьевскому переулку должно было состояться какое-то важное совещание, на котором, как ожидалось, будут присутствовать самые первые лица (быть может, даже и сам Ленин — чем чёрт не шутит?).

Вечером 25 сентября «подпольщик» Пётр Соболев, прокравшись через сад во дворе, бросил довольно тяжёлую бомбу в окно на втором этаже, где располагался просторный зал и где уже заканчивалось «важное совещание». Вот как момент взрыва изображён в советском художественном фильме 1970 года:

в Леонтьевском; в роли Владимира Загорского (в фильме Горский) — Валерий Золотухин

Здесь есть некоторая неточность, вполне объяснимая тем, что фильм снимался уже в далёком 1970 году: погибший при взрыве секретарь МГК РКП(б) Владимир Загорский (в фильме он выведен под именем Владимир Горский) был на том совещании не самым важным партийным функционером, да и само-то совещание проводил не он. На совещании, помимо Загорского, присутствовали такие видные деятели большевистской партии, как Николай Бухарин (по выражению Ленина, «любимец партии»), Емельян Ярославский (старый большевик, комиссар Московского военного округа), Юрий Стеклов (редактор газеты «Известия ВЦИК»), Александр Мясников (в начале 1919 года — председатель ЦИК Белоруссии, военный организатор МГК РКП(б)); он же и председательствовал на том совещании.

Перечисленным товарищам повезло: все они (и вместе с ними ещё полсотни человек) отделались более или менее серьёзными ранениями и контузиями. Погибло при взрыве 12 человек, в основном (кроме Загорского) — рядовые партийные активисты. «Конечно, нужно только сожалеть о том, что жертвами взрыва были не видные партийные работники, и никто из более крупных не пострадал», — сокрушался позднее Донат Черепанов на допросе у Дзержинского.

Всю ночь продолжалась работа по разбору завалов и поискам убитых и раненных. Взрыв оказался такой силы, что тыльная сторона здания в Леонтьевском (выходившая на Большой Чернышёвский — ныне Вознесенский — переулок) была почти полностью разрушена, фасад же почти не пострадал.

Здание в Леонтьевском переулке после взрыва (вид со стороны Большого Чернышёвского переулка)

Здание в Леонтьевском переулке после взрыва (вид со стороны Большого Чернышёвского переулка)

Государственные похороны погибших при взрыве состоялись в ближайшее воскресенье, 28 сентября, а накануне в Доме Союзов, где установили цинковые гробы, до позднего вечера продолжалась торжественная и скорбная церемония прощания. В день похорон процессия растянулась от Дома Союзов до Красной площади, где останки жертв были похоронены в братской могиле. С речами на траурном митинге выступили, среди прочих, высшие партийные и государственные руководители — Лев Троцкий, Григорий Зиновьев, Лев Каменев, а также видный деятель международного социалистического движения Анжелика Балабанова (кстати говоря, близкая подруга Бенито Муссолини в бытность его социалистом).

Старинный особняк в Леонтьевском переулке был восстановлен лишь в 1924 году. В 1930 году в память о Владимире Загорском город Сергиев Посад переименовали в Загорск (прежнее название возвращено городу в 1991 году). У стены здания, с правой стороны фасада, до сих пор сохранился памятник в виде установленной на пьедестале урны, с которой ниспадает траурное покрывало…

Хотя Петру Соболеву и сопровождавшим его «подпольщикам» удалось беспрепятственно покинуть место взрыва, чекисты отыскали их довольно быстро. Сам Пётр Соболев был застрелен при попытке задержания. Другие «подпольщики» несколько часов держали круговую оборону на подмосковной даче и взорвали самих себя. Многие активисты были арестованы и после допросов в ЧК расстреляны.

Дольше всех скрывался от чекистов Донат Черепанов: его удалось взять лишь в 1920 году. Сразу после ареста его допрашивал лично Дзержинский, которому арестованный бросил в лицо: «Об одном я сожалею: при аресте меня схватили сзади, и я не успел пристрелить ваших агентов». Сведения о его дальнейшей судьбе крайне противоречивы, и обстоятельства его смерти неизвестны до сих пор…

На следующий день после похорон, 29 сентября, в подпольной газете «Анархия» была опубликована «Декларация анархистов подполья» — последняя отчаянная попытка поднять трудящиеся массы на новую революционную борьбу во имя истинной Свободы, подлинного Равенства и настоящего Братства:

Угнетённые всех стран: рабочие, крестьяне, солдаты, женщины и дети! Свободолюбивые творцы новых ценностей: изобретатели, мыслители, поэты! Все, стремящиеся к свободе, справедливости и предоставлению каждому человеку наилучших условий его всестороннего выявления и развития!..

Долой всякую власть — источник угнетений!.. Все богатства и блага, находящиеся в распоряжении человечества, для всех на одинаковых основаниях!..

Долой буржуазную ложь и ложь государственных социалистов о свободе, равенстве и братстве!.. Да здравствуют вольные, договорные отношения независимых личностей! Да здравствует свободная инициатива в строительстве жизни! Да здравствует действительная возможность проявлять себя устным и печатным словом!..

Долой все органы власти, неспособные организовать производство! Долой наёмничество и ложь выборного начала!.. Да здравствует единое, свободное, вневластное человечество и свободный, обеспеченный трудом человек!.. Вперёд, товарищи! На бунт, на борьбу!..

Да здравствует Всероссийская конфедерация труда!.. Да здравствует анархия!

Эти люди не были святыми. «Не хочу и не могу отрицать, что на допросах в ЧК он вел себя с замечательным мужеством… Но ни то обстоятельство, что он пал от руки чекистов…, ни самоё это мужество не должны создавать вокруг него ореола, на который, к моему глубокому, искреннему сожалению, он всё-таки не имеет права», — так написал в 1936 году о Донате Черепанове близко знавший его (они учились в одной гимназии, были одноклассниками) поэт Владислав Ходасевич.

Эти люди отнюдь не были святыми, хотя о том же Петре Соболеве вспоминали, например, так: «Бескорыстная натура. Имел в своём распоряжении сотни тысяч, и когда у него порвались солдатские штаны, он пошёл на Сухаревку, желая купить другие. И когда он узнал, что цена штанам от 1000 до 1500 рублей, ему стало жаль денег, и он не купил; так и умер в старых, грязных, солдатских штанах».

Эти люди не были святыми. И в отсутствие таковых идеальная Свобода, издали такая красивая и манящая, неизменно оборачивается, увы, вполне реальной несвободой — вот ведь в чём вся беда…

Март 2018 года: борьба продолжается

От скромного рукоприкладства в 1825 году до мощного взрыва в 1919 году. От коллежского асессора Пущина, судьи Московского надворного суда, до грозного председателя ВЧК товарища Дзержинского. От отставного подполковника Алябьева, «близкого к декабристским кругам», до златокудрого поэта Есенина, разделявшего свободолюбивые устремления левых эсеров. От безвременно умершего Тимофея Времева, провинциального помещика, до разорванного в клочья Владимира Загорского, секретаря Московского горкома РКП(б). Многое помнят стены старинного особняка в Леонтьевском переулке.

Шли годы. Бурь порыв мятежный развеял прежние мечты… После проведения восстановительных работ партийные власти всех уровней уже никогда не возвращались в многострадальный особняк со столь неоднозначной репутацией. Вначале его отдали было иностранным товарищам: какое-то время в его стенах располагался Интернациональный клуб политических эмигрантов имени Загорского, к 1937 году прекративший своё существование. Политэмигрантов сменили самодеятельные артисты: старый дом в Леонтьевском превратился в Центральный дом художественной самодеятельности профсоюзов.

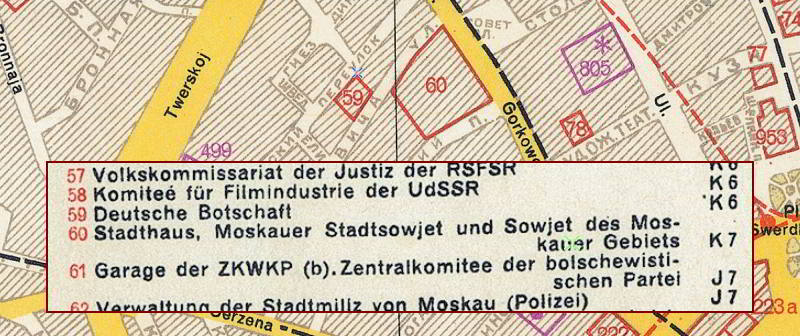

Иногда в Интернете можно встретить утверждение, что непосредственно перед войной в доме № 18 по Леонтьевскому переулку находилось посольство нацистской Германии, которое возглавлял тогда тоже граф (как и в 1918 году), но уже не фон Мирбах, а фон дер Шуленбург.

Это не так. Германское посольство хоть и располагалась тогда в Леонтьевском переулке, но не в доме № 18, а несколько дальше от Тверской улицы по той же самой стороне переулка — в доме № 10. Быть может, недоразумение вызвано ещё и тем, что на сохранившейся немецкой карте-схеме 1941 года посольство Германии (Deutsche Botschaft, № 59 на карте-схеме) почему-то показано на месте дома № 18:

Фрагмент немецкой карты-схемы 1941 года. Дом № 18 обозначен как «Deutsche Botschaft» («Немецкое посольство»)

Фрагмент немецкой карты-схемы 1941 года. Дом № 18 обозначен как «Deutsche Botschaft» («Немецкое посольство»)

Тем не менее, видавшее виды здание № 18 по Леонтьевскому переулку без посольства не осталось. В 1944 году пленум Центрального Комитета ВКП(б), задумавшись о послевоенных мировых отношениях, решил заблаговременно увеличить представительство Советского Союза на международной арене за счёт повышения статуса союзных республик в глазах иностранных партнёров. Дом художественной самодеятельности профсоюзов в Леонтьевском переулке решено было передать под нужды постпредства Украинской ССР в Москве.

Молодой украинской дипломатии почти сразу удалось достигнуть немалых успехов, став одним из основателей ООН и заключив вскоре после окончания войны мирные договоры с Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией. В дальнейшем авторитет украинской дипломатии креп год от года.

А после государственного переворота 1991 года и последовавшего за ним распада страны старинный особняк № 18 в Леонтьевском переулке естественным образом трансформировался в здание посольства независимой Украины. И снова где-то возле него носится дух вечно куда-то ускользающей Свободы:

четвёртой годовщине т. н. «Революции Достоинства» (февраль 2018 года)

В самом конце ролика можно видеть панорамный обзор фасада многострадального здания № 18 в Леонтьевском переулке именно в том виде, как оно выглядит теперь (со времени съёмки прошло менее трёх недель). Отдельные слова активистки разобрать трудно, но мысль её в целом понятна:

Мы поддерживаем борьбу украинского народа за свободу. Они смогли в 2014 году убрать президента Януковича, а мы вот до сих пор не можем убрать президента Путина. И до сих пор они борются, на марши Саакашвили выходят, то есть у них нету никакого страха, а вот тут у нас всего <…> трое человек пришло. Если бы у нас было побольше таких людей, как в Украине, то давно бы от того, что… от того, что сейчас в Кремле сидит, <…> не осталось бы.

Вот так. Они смогли убрать президента, а мы до сих пор не можем убрать президента. Они постоянно борются за свободу, бесстрашно выходя на марши вместе с Саакашвили, а мы… а мы…

Эх, да что там говорить!..

«Долой всякую власть — источник угнетений!.. Да здравствует единое, свободное, вневластное человечество и свободный, обеспеченный трудом человек!.. Вперёд, товарищи! На бунт, на борьбу!»

Да, так что там у нас на календаре? Март 2018-го?.. Или сентябрь 1919-го?.. «Мы поддерживаем борьбу украинского народа за свободу»…

Молчит в ответ старый дом, так много повидавший за свои четверть тысячелетия. Многое и многих… Нахмурился, засыпанный невиданными прежде московскими метелями. Молчит…

Москва, Леонтьевский переулок, дом № 18. Фотография сделана в начале марта 2018 года

Москва, Леонтьевский переулок, дом № 18. Фотография сделана в начале марта 2018 года

Молчит старый дом, не зная что ответить этим странным людям, которые вместо штанов покупают динамит, которые лгут, предают, ненавидят, грабят, сжигают, взрывают, убивают женщин и детей — и всё это ради грядущей Свободы. Снова и снова — ради Свободы. И всякий раз — во имя Свободы…

Молчит старый дом, не знает, что им ответить. Молчит…

«Борющийся за свободу украинский народ»… А ведь где-то мы уже это слышали?.. Ах, да! Мария Спиридонова… Брестский мир… Правда, Мария Спиридонова в июле 1918 года имела в виду нечто совершенно противоположное тому, о чём сто лет спустя толкуют активисты в Леонтьевском переулке.

«Немалые успехи молодой украинской дипломатии» начались ведь гораздо раньше, чем в 40-е годы. Впервые Украина получила независимость в результате государственного переворота 1917 года (и, как водится, последовавшего за ним распада страны). Тогда молодая (вечно молодая) украинская дипломатия сразу же добилась немалого успеха, срочно заключив с Германией и её союзниками свой, отдельный, Брестский мир (в Германии он известен как «Brotfrieden», т. е. «Хлебный мир»). В отличие от России, украинский «Брестский мир» сулил независимой Украине одни лишь плюсы: немедленное признание со стороны Германии и военную помощь немецких войск в борьбе за свободу против русских оккупантов. Взамен же молодые украинские дипломаты обещали в срочном порядке поставить своим новым союзникам миллион тонн зерна, а также яйца и мясо — как говорится, чем богаты, тем и рады.

Как-то так получается в истории (без единого исключения), что всякая успешная борьба за Свободу непременно сопровождается государственным переворотом…

«Показание Коллежского Асессора Кюхельбекера. Что на площади Пущин говорил Кюхельбекеру: „не хочешь ли ссадить из пистолета Его Высочество Михаила Павловича?“».

Декабристы начинали борьбу за свою Свободу. Госпереворот у них не получился, но зато им удалось разбудить Герцена. «И свобода вас примет радостно у входа» — Лондон, 1857 год. «Рюриковичей» в борьбе за Свободу сменили другие — пусть и не столь знатные, но гораздо более решительные. У них как раз всё получилось, но почему-то даже и получившись — опять ничего не получилось…

Знаменитый романс Александра Алябьева (а может, и не Алябьева вовсе). Париж, начало 20-х годов:

«По отрицанию от сего Пущина, дана ему с Коллежским Асессором Кюхельбекером очная ставка, на которой Кюхельбекер уличал его Пущина; но сей остался при своём отрицании».

Мы поддерживаем борьбу украинского народа за свободу. Они смогли в 2014 году убрать президента Януковича, а мы вот до сих пор не можем убрать президента Путина. И до сих пор они борются, на марши Саакашвили выходят, то есть у них нету никакого страха…

Ведь в борьбе за Свободу что главное-то? Главное — чтоб никакого страха. Да, и если кто против — тех ссаживать из пистолета. Да здравствуют вольные, договорные отношения независимых личностей!

А там гори всё ясным огнём…

Валентин Антонов, март 2018 года

Есть в самом центре Москвы один неприметный старинный дом. Совсем недалеко от знаменитого Тверского бульвара, буквально на задворках Московского художественного академического театра им. М. Горького, «театра Дорониной».

Изначально расположенный несколько в глубине, дом № 18 в Леонтьевском переулке стал особенно неприметным в последние годы. На фотографии столетней давности этот дом виден как на ладони, а в широко распахнутые ворота мог бы войти, кажется, любой желающий. Ворот теперь этих нет, литая решётка ограды теперь задекорирована почти непрозрачным пластиком, да и по тротуару пройти теперь просто так не удастся — по причинам, которые в дальнейшем станут понятны.

В 1914 году, когда была сделана фотография, дом этот был известен в Москве как «дом Уваровых» — ещё в 1881 году права на него перешли к графу Алексею Уварову, учёному-археологу и одному из основателей Исторического музея, а после его смерти права на владение перешли к его вдове Прасковье, урождённой княжне Щербатовой (считается, что именно она стала прообразом Кити Щербацкой в романе Льва Толстого «Анна Каренина»).

Но ещё до графа Алексея Уварова дом в Леонтьевском переулке мог бы похвастаться столетней своей историей, связанной с такими именами, как Александр Грибоедов, Денис Давыдов, Александр Алябьев, Владимир Одоевский, Вильгельм Кюхельбекер…

Да и вообще: за прошедшие столетия много кого повидали стены этого старинного московского дома, и очень многим событиям стали они безмолвным свидетелем…