светотень, -и; ж. Иск. Распределение светлых и теневых

штрихов, пятен как средство передачи объёмности…

«Большой толковый словарь русского языка»

На этом снимке ей 26 лет. За окном — март 1952 года. Сюзанна Эриксен, первая «королева красоты» недавно созданной Федеративной Республики Германии, приглашена в Америку в качестве «посла немецкой моды». Трудно поверить, что всего семь лет назад во главе её родной Германии был ещё Гитлер.

Вероятно, её дни рождения всякий раз проходили в очень приятных сопутствующих хлопотах: родилась она под самый Новый год, 30 декабря. Сюзанна Фирле — такую фамилию она носила в детстве и в юности и сменила её спустя месяц после разгрома нацизма. Совпадение, конечно…

Когда Сюзанне не исполнилось ещё и пяти, её отец, не слишком удачливый оперный певец, но зато достаточно легкомысленный и очень любимый, оставил семью. Вскоре мать снова вышла замуж, и настоящим воспитателем девочки стал отчим — инженер Фриц Ленц, скорее «физик», чем «лирик».Человек строгих правил, аккуратный, прагматичный и по-немецки педантичный, он охотно принял приглашение поучаствовать, за неплохие деньги, в индустриализации Советского Союза, и в 1932 году вся семья немецкого инженера-машиностроителя переехала в Ленинград.

Так шестилетняя Сюзанна оказалась в нашей стране в первый раз — но не в последний…

Годы, проведённые в городе имени Ленина, произвели на девочку совершенно неизгладимое впечатление. Берлинская Золушка словно бы попала в самую настоящую сказку. Даже спустя много-много лет Сюзанна вспоминала: «Es war zu schön. Es war ein Märchen» — «Это было невероятно хорошо. Это была сказка». Для двух десятков семей немецких «гастарбайтеров» радушные советские власти устроили своеобразное подобие коммунальной квартиры — да, но где?.. В бывшем княжеском дворце — просторном, с украшенными лепниной высоченными потолками, с оставшимися от прежних его хозяев белыми мраморными полами и роскошными люстрами. Это была сказка, настоящая сказка. Островок счастья среди голода и напряжённого рабочего ритма огромной страны…

В каком-то смысле им тогда повезло. Даже в двух смыслах. Во-первых, с этим сказочным «островком». Во-вторых, повезло с весьма своевременным их отъездом из этой сказки. Семья прагматичного инженера Ленца вернулась в Берлин в относительно спокойном 1935 году — быть может, другим «гастарбайтерам», задержавшимся в сказке ещё на пару лет, повезло меньше…

Впрочем, и везение семьи инженера Ленца тоже ведь можно считать относительным: пока наша Золушка пребывала на «островке счастья», в её родной Германии произошли серьёзные политические изменения — её родная Германия стала нацистской Германией.

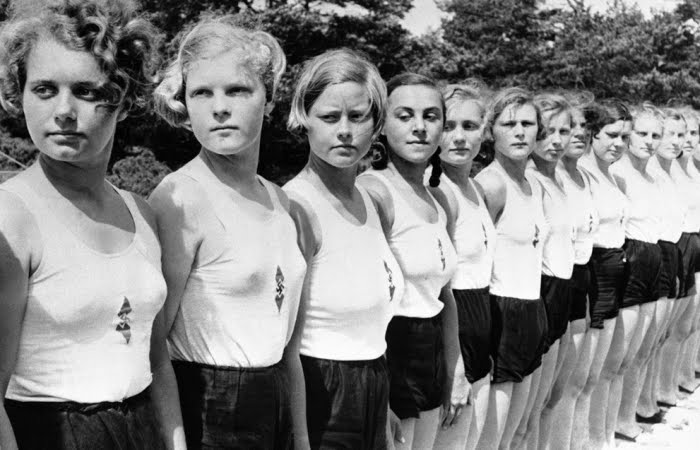

По возвращении в нацистскую Германию Сюзанна, «как и все другие немецкие девочки» — «wie jedes andere

По возвращении в нацистскую Германию Сюзанна, «как и все другие немецкие девочки» — «wie jedes andere

deutsche Mädchen», — вступила в Союз немецких девушек (женская молодёжная организация Гитлерюгенда;

собственно, эмблему Гитлерюгенда, показанную ниже, видно на майке каждой из этих славных девушек)

Эта фотография относится к 1936 году — в конце того года Сюзанне исполнилось уже 11 лет. Но на снимке её, конечно, нет: фотограф запечатлел здесь совсем других, неизвестных девочек, которые, впрочем, как и Сюзанна, состояли в Союзе немецких девушек (Bund Deutscher Mädel, сокращённо BDM), женском ответвлении нацистской молодёжной организации Hitler-Jugend («гитлерюгенд», гитлеровская молодёжь). Ведь именно в 1936 году, незадолго до очередного дня  рождения Сюзанны, в Германии был принят закон, по которому все немецкие девочки и девушки, от 10 лет и старше, должны были в обязательном порядке состоять в рядах BDM. Все — кроме, разумеется, расово неполноценных, к которым, к счастью, юная Сюзанна не принадлежала.

рождения Сюзанны, в Германии был принят закон, по которому все немецкие девочки и девушки, от 10 лет и старше, должны были в обязательном порядке состоять в рядах BDM. Все — кроме, разумеется, расово неполноценных, к которым, к счастью, юная Сюзанна не принадлежала.

Задачей, поставленной перед BDM руководством нацистской партии, было превратить каждую немецкую девушку в истинную немецкую женщину: гармонично развитую, характером твёрдую, физически и морально здоровую, скромную, верную, настоящую хранительницу домашнего очага и чистоты крови. Очень много внимания уделялось гимнастическим упражнениям, исподволь формировавшим грациозную фигуру. И никаких там высоких каблуков и шёлковых чулок, минимум бижутерии и косметики. Одежда пусть и скромная, но элегантная. Стрижка короткая — примерно такая, как у девушек на снимке. Много лет спустя Сюзанна вспоминала, что и она без сожаления рассталась тогда со своими косами.

В исполнении хора берлинской «гитлеровской молодёжи» прозвучал фрагмент знаменитой маршевой песни Гитлерюгенда «Unsere Fahne Flatters Uns Voran». Судя по этикетке архивной грампластинки, аккомпанирует молодым людям музыкальная команда эсэсовского штандарта 15 под управлением обертруппфюрера Пауля Хельмана.

Юная Сюзанна Фирле тоже ведь жила в Берлине. Вероятно, и она с удовольствием распевала, вместе со своими подругами, эту песню на слова рейхсюгендфюрера Бальдура фон Шираха — песня ведь пользовалась среди немецкой молодёжи необычайной популярностью.

Марш был написан в 1933 году, когда семья инженера Фрица Ленца ещё проживала в красном Ленинграде. Написан он был для «историко-революционного» художественного фильма под названием «Hitlerjunge Quex» («Квекс из Гитлерюгенда»). Фильм рассказывает о тернистом пути в Гитлерюгенд берлинского подростка по прозвищу «Квекс». На этом пути у подростка были серьёзные внутрисемейные разногласия — в частности, с отцом-безработным, который прошёл схожий с сыном путь от коммунистов к нацистам (кстати говоря, в роли отца выступил очень известный в веймарской Германии театральный актёр и режиссёр Генрих Георге, который до прихода нацистов к власти и вправду считался «левым», но после 1933 года снялся в нескольких пропагандистских фильмах, например в одиозной антисемитской ленте «Еврей Зюсс»).

Инженер Ленц, отчим Сюзанны Фирле, отнюдь не был безработным (напротив, в нацистском Берлине его как высококлассного специалиста ценили едва ли меньше, чем в большевистском Ленинграде). Он и сам придерживался очень строгих принципов и тоже считал, что настоящей немецкой девушке не следует увлекаться косметикой. Сюзанна вспоминала потом, что однажды ей здорово досталось от отчима, когда тот увидел на лице девушки пудру.

Был и ещё один важный принцип, который прагматичный инженер Ленц постарался внушить своей падчерице: настоящая немецкая девушка никогда не должна говорить о неприятных вещах. «Das geht uns nichts an — всё это нас не касается»… Этот жизненный принцип, который юная Сюзанна впитала всем своим существом, пришёлся как нельзя кстати в ноябре 1938 года: погромную «ночь разбитых витрин» семья инженера Ленца, по словам Сюзанны, постаралась просто не заметить: «Наша семья продолжала жить как ни в чём ни бывало».

После Хрустальной ночи «наша семья продолжала жить как ни в чём ни бывало: „Всё это нас не касается”.

После Хрустальной ночи «наша семья продолжала жить как ни в чём ни бывало: „Всё это нас не касается”.

Эта фраза вошла мне в плоть и в кровь» — «ging unser Familienleben weiter, als wäre nichts geschehen:

„Das geht uns nichts an”. Dieser Satz war mir in Fleisch und Blut übergegangen.»

В вышедшей уже после её смерти книге воспоминаний «Ein Nerz und eine Krone» («Норковый мех и корона») Сюзанна Эриксен описывает годы, проведённые ею в нацистском Берлине после возвращения семьи прагматичного инженера из Ленинграда, свои BDM-овские детство и юность, как совершенно безмятежное время: исполненные высокой духовности беседы, подруги из хороших семей, увлечение искусством.

На ритме этой её беззаботной и высокодуховной жизни не особенно отразилась даже война, начавшаяся с молниеносной и победоносной польской кампании и к 1943 году — Сюзанна была тогда уже 17-летней девушкой — как-то так, незаметно, превратившаяся в войну «тотальную». А отразилась война не особенно, потому что инженер Ленц оказался, к счастью, незаменимым специалистом именно в тылу — кому-то ведь надо было обеспечивать ведение этой самой войны (хотя поначалу, вспоминает Сюзанна, некоторые опасения на этот счёт в семье всё-таки были).

Уже ближе к концу войны увлекавшаяся искусством девушка Сюзанна некоторое время проработала, в качестве монтажёра, в самой цитадели немецкой киноиндустрии — на знаменитой студии UFA, располагавшейся в Бабельсберге, элитном пригороде Берлина. За те 12 лет, что нацисты были у власти, там было снято более тысячи фильмов. Надо сказать, что отраслью непосредственно руководил сам рейхсминистр пропаганды; Пауль Йозеф Геббельс часто навещал кинофабрику в Бабельсберге, да и и жил-то он ведь неподалёку. У него даже прозвище было «Bock von Babelsberg» — «бабельсбергский кобель», или «бабельсбергский бычок»; тем, кто помнит кинофильм «Семнадцать мгновений весны», этот второй вариант, наверное, более знаком. (Раз уж вспомнился этот фильм: именно в тихом и спокойном Бабельсберге находился и загородный дом штандартенфюрера Штирлица — кто знает, быть может, они с Сюзанной иногда даже где-нибудь там случайно встречались?..)

Наступил 1945 год. В отличие от остального Берлина, Бабельсберг, как и весь район Потсдама, не бомбили. Остальной же Берлин постепенно превращался в руины.

Гитлеровская молодёжь 1945 года…

Гитлеровская молодёжь 1945 года…

И на этом снимке Сюзанны тоже нет. В 1945 году ей уже 19 лет, она значительно старше этих парнишек из Гитлерюгенда, и она, как о том несколько туманно сообщается, работает в качестве «помощницы в люфтваффе» — «als Helferin bei der Luftwaffe». Иначе говоря, Сюзанна в чём-то там помогает военно-воздушным силам рейхсмаршала Германа Геринга (ну, если совсем честно, то она не просто какая-то там «Helferin»-помощница, а «Flakhelferin», то есть состоит она при зенитной пушке: вначале, видимо, подносит снаряды или, быть может, чистит затвор, а потом уже, учитывая её законченное среднее образование, пробует свои силы в качестве наводчика). Впрочем, весной 1945 года никто уже не в силах помочь рейхсмаршалу, да и, к тому же, в дело вмешались высшие обстоятельства совершенно непреодолимой силы: Сюзанну свалил бронхит.

Избавление от бронхита удачно совпало по времени с капитуляцией Германии. «Всё это нас не касается» — впервые этот жизненный принцип, безотказно до той поры действовавший, дал некоторый сбой. Сюзанне пришлось интенсивно подумать о себе. По её словам, ей остро не хватало родного отца, и где-то среди руин Берлина она нашла-таки ему замену: в лице норвежца Свена Эриксена (тоже инженера и «гастарбайтера»), который был старше её на 14 лет. Точнее, в лице этого норвежско-подданного она нашла не столько родного отца, сколько мужа. В пятницу, 15 июня 1945 года, Сюзанна Фирле стала, наконец, Сюзанной Эриксен.

Побыть одновременно и супругой, и родной дочерью — новоиспечённой Сюзанне Эриксен пришлось очень и очень недолго. Видимо, иностранное происхождение Свена привлекло к себе внимание не только Сюзанны, но также и компетентных советских органов, занимавшихся послевоенной «зачисткой» подконтрольных им немецких территорий. И подозрительного иностранца вместе с молодой его супругой быстренько погрузили в эшелон, направлявшийся в Москву. Необходимо было во всём спокойно разобраться…

(Говоря в скобках: «разбирались» тогда не только с иностранцами: была организована целая сеть т. н. проверочно-фильтрационных лагерей — и не только в СССР, но и в самой Германии, где они первоначально существовали на территориях бывших нацистских концлагерей. Скажем, упомянутый выше актёр и режиссёр Генрих Георге — которого арестовали ровно через неделю после бракосочетания Сюзанны — был помещён в спецлагерь № 7, находившийся на территории бывшего концлагеря Заксенхаузен — именно в Заксенхаузене двумя годами ранее был убит Яков Джугашвили, старший сын Сталина. Генрих Георге умер в лагере через год после заключения. Спустя ещё полвека его реабилитировали.)

По прибытии в Москву супругов Эриксен, понятное дело, направили в разные проверочно-фильтрационные лагеря, и где-то через полгода Свен Эриксен получил возможность вернуться к себе на родину. Кстати говоря, их скоропалительный брак очень скоро был вообще аннулирован, и Сюзанна Эриксен никогда более даже и не виделась со своим бывшим норвежским мужем…

Из воспоминаний Сюзанны: «Wir befanden uns in Stalinogorsk, in jenem großen Sammellager ungefähr 200 Kilometer südlich von Moskau» («Мы оказались в Сталиногорске, в большом лагере в 200 километрах южнее Москвы»).

Руины Сталиногорска. Советская площадь в декабре 1941 года, сразу после освобождения города

Руины Сталиногорска. Советская площадь в декабре 1941 года, сразу после освобождения города

Скорее всего, Сюзанна имеет в виду фильтрационный лагерь № 283, созданный ещё на первом этапе войны в городе Сталиногорске (ныне это Новомосковск Тульской области). В середине 1945 года спецлагерь № 283, чьи отделения были разбросаны по всему Подмосковному угольному бассейну (Мосбасс), насчитывал 20 тысяч человек.

Ещё в предвоенное десятилетие город Сталиногорск стал крупным центром химической промышленности и энергетики, а также столицей Мосбасса. Важнейшее значение Сталиногорска как стратегического промышленного объекта прекрасно понимало немецкое командование, в чьи планы входило его уничтожение. Сталиногорск был оккупирован всего 17 дней и освобождён в ходе контрнаступления под Москвой в декабре 1941 года. Сразу же началось восстановление тех колоссальных разрушений, которые оставила после себя прокатившаяся по Мосбассу война.

«Всё это нас не касается»… Выяснилось, что всё-таки нет — очень даже касается. И когда норвежца Свена Эриксена отпустили домой, то Сюзанну никуда не отпустили: на работах по восстановлению тех разрушений, которые когда-то принесли в Сталиногорск рвавшиеся к Москве немецкие войска, — теперь уже «обычных» и совершенно гражданских немцев попросту некем было на этих работах заменять. И лишь в 1947 году Сюзанна смогла вернуться в Берлин.

Какая, однако, злая ухмылка у судьбы. Какой разительный контраст между счастливыми детскими годами Сюзанны в городе имени Ленина и её беспощадным взрослением в городе имени Сталина… «Im russischen Gefangenenlager kriegt sie pro Tag 500 Gramm Schwarzbrot, einige Löffel Zucker, 10 Gramm Machorka (Tabak) ohne Papier, mittags dünne Kohlsuppe mit Heringsköpfen». В день 500 граммов чёрного хлеба, несколько ложечек сахара, 10 граммов махорки да жидкие щи с селёдочными головами. И можно только гадать о том, что она перенесла помимо голода.

«Всё это нас не касается»…

Она вернулась к маме вся завшивленная и опухшая от постоянного недоедания («verlaust und mit Hungerödemen überzogen»). Ей уже исполнился 21 год — совсем взрослая.

И она найдёт работу. Она твёрдо знает, что ей нужно в жизни.

Примерно год потребовался ей, чтобы (не без помощи мамы) немного прийти в себя. Когда исчезли синяки, перестали пухнуть ноги и прошла сердечная и мышечная слабость, Сюзанна на попутках добралась до Мюнхена, где она снова стала монтажёром — на этот раз на баварской киностудии.

Но всё же сильнее кино её тянула к себе фешенебельная мюнхенская Максимилианштрассе, переполненная бутиками и магазинчиками самых известных брендов. Наверное, несмотря на весь её сталиногорский опыт, было в ней от природы заложено что-то такое, что однажды заставило фотографа Лору Вольф остановить её прямо на улице: «Я делаю фотосессию шляпок. Не хотите ли стать моделью?». Ей хотелось стать моделью. Ей очень хотелось стать моделью. И она стала моделью, хотя для этого ей ещё раз пришлось поголодать, на этот раз уже вполне осознанно, чтобы, как говорится, соответствовать (хотя и страшновато, и даже дико ей это было — самой отказываться от еды).

В 1949 году 23-летнюю Сюзанну Эриксен признали самой красивой манекенщицей Мюнхена, а на первом конкурсе красоты в только что образованной Федеративной Республике Германии она выступала уже в качестве «мисс Шлезвиг-Гольштейн» (это звание, кстати, она завоевала как бы между делом, во время отпуска, наудачу приняв участие в тамошнем конкурсе).

Следующий сюжет из немецкой кинохроники «Welt im Film» (выпуск 275 от 6 сентября 1950 года) называется «Parade der Schönheit» — «Парад красоты». Конкурс на звание «мисс Германия» в курортном Баден-Бадене, 2 сентября 1950 года:

Вначале все претендентки проходят в вечерних платьях. Номер 6 — это мисс Гамбург, номер 7— мисс Шлезвиг-Гольштейн (другими словами, Сюзанна). Потом все они проходят в купальниках: номер 5 — мисс Берлин, номер 2 — мисс Рейнланд, номер 4 — мисс Бавария, ну и номер 7 — «фрейлейн Сюзанна Эриксен», которая и получила корону победительницы…

Это был её триумф. Она превзошла всех своих соперниц — и, в общем, справедливо, хотя в ходе голосования возник некоторый скандал: всплыл эпизод с её хоть и странным, но ведь вроде бы законным замужеством. И что же это тогда получается, господа?.. Победительница конкурса «Мисс Германия» — она, выходит, вовсе даже никакая не «мисс», а, скорее, «миссис»?..

Но несмотря на формальные шероховатости, большинство присутствовавших (436 голосами против 211) поддержали выбор Сюзанны Эриксен в качестве германской королевы красоты 1950 года. Все прекрасно всё понимали, да ведь и брак Сюзанны давным-давно был уже аннулирован.

Для Федеративной Республики Германии это были не просто какие-то очередные выборы очередной «мисс». Ведь последний раз подобные выборы состоялись в Германии в январе 1933 года, всего за несколько дней до прихода нацистов к власти (королевой красоты стала тогда Шарлотта Хартман), и в дальнейшем они вообще не проводились. Лишь в марте 1949 года была предпринята попытка восстановить прерванную нацистами традицию: и ведь Инге Лёвенштейн из Штуттгарта даже присудили тогда титул «мисс»… но, собственно, «мисс» чего?.. Американской оккупационной зоны?..

Завоевав через полтора года титул «мисс Германия» и тем самым продолжив утраченную было традицию сугубо мирной жизни, Сюзанна Эриксен в глазах всех жителей Федеративной Республики, да и вообще всех немцев, словно бы подводила черту под страшным и кровавым периодом в истории их страны.

Надо сказать, что баден-баденский выбор именно Сюзанны Эриксен оказался, к тому же, ещё и необычайно удачным и уместным: её внешность демонстративно противоречила буквально всем нацистским канонам «арийской» женщины (за эту её «нетипичность», кстати, её подружки по BDM, ещё в 30-е годы, в насмешку называли Сюзанну «Mondgesicht» — «круглолицая»).

И вот само собой получилось так, что для всего остального мира, всё ещё настороженного и недоверчивого, Сюзанна Эриксен словно бы предстала в облике «совершенно новой Германии», навсегда порвавшей с нацистским прошлым.

Наверное, во многом благодаря этому, когда весной 1952 года Сюзанну пригласили в США, за ней прочно закрепилось там ещё одно звание: «посол немецкой моды». В Америке она быстро стала моделью и востребованной, и высокооплачиваемой; влиятельные американские журналы «Time» и «Life» немало поспособствовали её пиар-кампании; именно «Time» специально для неё придумал ещё один титул — «German Fräuleinwunder», «немецкая чудо-фрейлейн».

Представ тогда перед американцами в образе «элегантной дамы», Сюзанна почти десять лет была на самом гребне успеха. Изнанкой же этого успеха явились для неё всякие побочные вещи: две пачки сигарет в день, много всяких стимуляторов, виски и марихуана.

Эта фотография сделана в 1957 году. Сюзанне Эриксен здесь 31 год

Эта фотография сделана в 1957 году. Сюзанне Эриксен здесь 31 год

В 1962 году Сюзанна Эриксен закончила свою карьеру в качестве модели. Вернувшись из США на родину, она основала в Берлине фирму «Susanne Erichsen Teenager Modelle GmbH». Как следует уже из этого названия, в планы Сюзанны входило создание коллекций модной одежды исключительно для подростков, и прежде всего — для девушек (утверждают, что даже само это слово, «тинейджер», в разговорную немецкую речь ввела именно она).

Но почему же исключительно для девушек-подростков? Да, конечно: бизнес и всё такое, но, быть может, первопричиной всё же стали её собственные воспоминания: стандартная тёмно-синяя юбка, стандартная белая блузка или белая майка — с чёрной свастикой в ромбике…

Помимо дизайнерской фирмы, двадцать с лишним лет Сюзанна руководила и созданной ею в самом центре Берлина школой, где она обучала немецких девчонок тому, что хорошо умела сама, а именно — быть моделью. А в конце 70-х годов — видимо, под влиянием давней своей мечты о кино — она даже снялась в двух эпизодах телесериалов (в одном из которых, собственно говоря, она выступила в роли самой себя).

Замужем она так и не была. После смерти в 1984 году человека, которого, как говорят, она горячо любила, Сюзанна всё более стала замыкаться в себе, предпочитая уединение и прогулки с любимой собакой. Шли годы. Она потихоньку старела, оставаясь неизменно, в любом возрасте, прежней «элегантной дамой»…

В 2001 году её настиг первый инсульт. «Das ist die späte Rechnung für die vierzig Zigaretten, die ich täglich rauchen musste, um den Hunger zu betäuben. Ich hab das Rauchen aufgehört und den Beruf gewechselt, aber beides ein bisschen zu spät.» — «Это запоздалый счёт за те сорок сигарет, которые я ежедневно выкуривала, чтобы заглушить голод. Я бросила курить и сменила профессию, но и то и другое немного поздно.»

Эта фотография сделана в 2001 году, за несколько месяцев до смерти. Сюзанне Эриксен здесь 75 лет

Эта фотография сделана в 2001 году, за несколько месяцев до смерти. Сюзанне Эриксен здесь 75 лет

Очередной инсульт, случившийся в январе 2002 года, стал для неё последним…

Пересматриваю её фотографии и ловлю себя на мысли: а ведь на всех снимках глаза у неё какие-то… очень серьёзные, что ли?.. Очень серьёзные и очень грустные — грустные даже на тех редких фото, где Сюзанна улыбается.

Яркая внешне и чрезвычайно заметная на подиуме, вне профессии она была незаметна. Она не заполняла собой телешоу, не делилась с публикой кулинарными секретами, не возвышала свой голос в защиту американских сурков и не выдвигала свою кандидатуру в какой-нибудь бундестаг.

Даже в своих ответах на неизменные и зачастую провокационные журналистские вопросы о тех двух послевоенных годах, которые, собственно, и довершили её стремительное взросление, она тщательно избегала ожидаемых от неё рассказов об ужасах кошмарных «сибирских лагерей».

Вспоминая Сталиногорск 1947 года, она не срывалась на крик, но оставалась такой же ровной и спокойной, как если бы речь шла о Баден-Бадене 1950 года…

Поэт Ярослав Смеляков (он тут крайний слева) в сталиногорском проверочно-фильтрационном лагере № 283

Поэт Ярослав Смеляков (он тут крайний слева) в сталиногорском проверочно-фильтрационном лагере № 283

И ещё одна старая фотография. Сталиногорский фильтрационный лагерь № 283… А ведь кто-нибудь из этих людей вполне мог видеть Сюзанну Эриксен в послевоенном Сталиногорске. И ведь кого-нибудь из них вполне могла увидеть тогда и Сюзанна.

Слева в первом ряду — поэт Ярослав Смеляков. Он ведь тоже был тогда в Сталиногорске.

Свечение капель и пляска. Открытое ночью окно. Опять начинается сказка на улице, возле кино. Не та, что придумана где-то, а та, что течёт надо мной, сопутствует мраку и свету, в пыли существует земной. Есть милая тайна обмана, журчащее есть волшебство в струе городского фонтана, в цветных превращеньях его. | Я, право, не знаю, откуда свергаются тучи, гудя, когда совершается чудо шумящего в листьях дождя. Как чаша содружества — брагой, московская ночь до окна наполнена тёмною влагой, мерцанием капель полна. Мне снова сегодня семнадцать. По улицам детства бродя, мне нравится петь и смеяться под зыбкою кровлей дождя. |

Я вновь осенён благодатью и встречу сегодня впотьмах принцессу в коротеньком платье с короной дождя в волосах.

Стихотворение «Опять начинается сказка» Ярослав Смеляков написал в 1947 году. В августе того года закончилась сталиногорская эпопея Сюзанны Эриксен. Она вернулась в родной Берлин и начала создавать свою собственную, невероятную сказку…

Сказку ли? Или всё же — сказкобыль?.. Ёмкое это слово каждый волен понимать по-своему, потому что в словарях его ещё нет. Вот «светотень» есть, а «сказкобыль» — ни в каких словарях такого слова ещё нет.

Впрочем, какое это имеет значение? Гораздо важнее то, что оно, это слово, есть в жизни…

Валентин Антонов, март 2015 года