«Всё это королева Мэб, её проказы…»

Шекспир, «Ромео и Джульетта»

Пролог

Волшебная, заколдованная, разгадываемая, возбуждающая и вечная тема в творческом самовыражении человеков — любовь. То ли это — эротическое томление, тяготение, вожделение, страсть, обожание, либо — отстранённое любование (включая своего рода нарциссизм, когда уже не столь важен «предмет переживаний»), сердечная привязанность, превозношение. Словом, всякие там лямуры, любови-моркови, шуры-муры, страсти-мордасти. Придуманы купидончики, венеры-афродиты, аполлоны, святовалентины, дульсинеи, лауры и другая нежить. Есть ли вообще иная столь мощная тема? Или всё остальное, «прав был старина Фрейд», — завуалированные надстройки, подпорки, сокрытие «основного инстинкта», письма не-о-любви.

Даже для Бога не нашлось другого слова (опять же оговорка по пресловутому Фрейду).

Религиозный экстаз или религиозный сексуальный аскетизм, — всё неистово, как дервиши, крутится вокруг одной точки. Разбираться что это за точка, где раньше потянет — в районе груди или внизу живота, так же бессмысленно, как задаваться вопросом, «что первично яйцо или курица». Поисками гармонии в противоречивом, смешением праведного с грешным занимается не одно поколение. Мой друг художник Серёжа Мейтув на вопрос отца «Как сочетается твоё увлечение йогой с твоим курением?» честно и исчерпывающе ответил: «Никак».

Часть первая.

Бифштекс по-старокрымски

По Библейской Долине, (на самом деле называется не менее романтично, но трудно выговаривается, — Армутлукская долина; греческое слово), по каменистой раскалённой полупустыне с безжизненными холмами и солончаками, летом напоминающей степи Палестины, впереди меня шёл, совершенно вписанный в пейзаж, смуглый человек в набедренной повязке-плавках, Чингачгук с простым именем Витя и смешной фамилией Цой.

Проведя в Коктебеле всё лето 1984 года, я неоднократно ходила с разными приехавшими на неделю-другую друзьями и знакомыми пешком из Коктебля в Старый Крым, — утомительный путь, который часто проделывал Грин; ведь ему, угрюмому романтику, довольно неприятному человеку, кроме как в гости к Волошину пойти было реально некуда. У нас после бессмысленного лежания на пляже программа развлекухи была тоже отработана, — пройти по библейской долине, где-то на полпути остановиться, чтоб искупаться в озере и надкусить персик или яблоко с одичавших фруктовых деревьев, и продолжить путь через лес к посёлку, в единственный тамошний ресторан «Старый Крым», где жадно съесть чудный бифштекс по-старокрымски. Затем, полусонные, отправлялись назад в Планерское уже по трассе на машинах-попутках. Мы были хоть и нищие, но откуда-то деньги доставали, в отличие от Грина, который пешком шастал туда-обратно в надежде заполучить у Волошина не только духовную пищу.

Все эти наши прогулки по Киммерии, как это часто бывает в детстве, слились у меня в одно приключение. И нет для меня могучих мертвецов, а только часть моего увлекательного приключения.

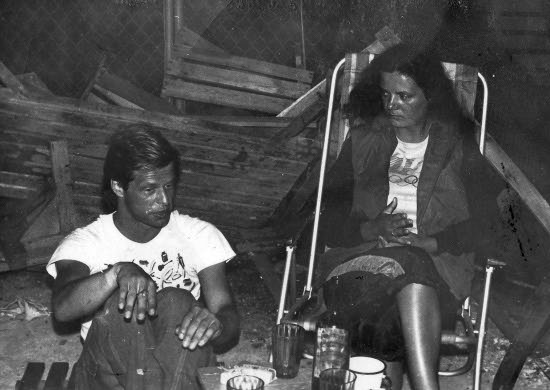

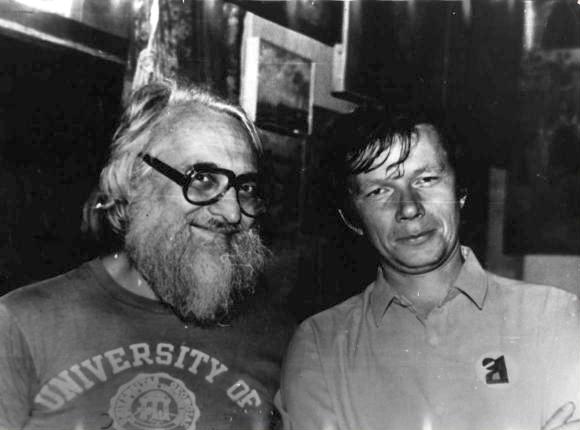

Коктебель, 1984 год. Цоя на снимке нет, а есть Серёжа Курёхин (крайний справа), но отношение

Коктебель, 1984 год. Цоя на снимке нет, а есть Серёжа Курёхин (крайний справа), но отношение

к Виктору Цою эта фотография всё же имеет, поскольку он её и делал. Я скромно стою в центре

Не первый день дурачась, придумывая кодекс неоромантиков, все подустали от этой темы, но Цой был увлечён этой шуткой. Всю дорогу в Старый Крым он придумывал новые пункты. Что-то вроде — «Каждый неоромантик не должен выходить из дома без спортивной сумки, из которой торчит теннисная ракетка» или «Каждый неоромантик должен иметь Даму Сердца, которой посвящать песни, вздыхать под окном и дарить бриллианты не меньше одного карата».

Это было бесконечное, длинное лето многочисленных встреч и прощаний — одни люди приезжали, другие уезжали, — нечто вокзальное, — а я оставалась. На Лодочной станции (она же наш с моим мужем домик летнего проживания) все наши друзья оставляли свои пляжные вещи, в основном надувные матрасы, чтоб не таскаться с ними в посёлок и обратно на море, всякие записочки и передачи друг другу, наше жилище было и камера хранения, и почта, и место встреч и знакомств (к концу лета я всех ненавидела). Здесь каждый-каждый-каждый день происходили ежевечерние тусовки, посиделки допоздна либо на террасе, либо прямо на служебном пляже прокатной лодочной станции — на и между вытащенных на ночь на берег лодочек и катамаранов, скованных одной цепью, — здесь пили вино, дурачились, пели песенки. Какие-то прохожие на Набережной останавливались послушать, иногда заглядывая вниз, через забор, на закрытый пляж, и однажды я различила, как кто-то наверху, там, в темноте, сказал — «гляди-ка, под Гребенщикова работает, похоже». Я с удивлением обнаружила, что Боря-то Гребенщиков — оказывается, не просто наш приятель из Ленинграда, придумывающий забавные песенки, а он, видимо, человек несколько известный. Впрочем, тогда мне было всё равно, меня больше интересовало, чтобы Гребенщиков со своей тогдашней женой, ненормальные любители утреннего загорания, не будили слишком рано, насильственно вытаскивая из-под меня надувной матрас, удобный для спанья: он был большой и не сдувался.

Посиделки на Лодочной станции. Гребенщиков с женой, кажется, единственные

Посиделки на Лодочной станции. Гребенщиков с женой, кажется, единственные

из тусовки, кто приезжал в Коктбель позагорать (1984)

Вернувшись из Старого Крыма в Коктебель поздно вечером, на террасе этого нашего домика в центре Набережной Витя и пел свою песенку «Романтика, неоромантика».

Виктор Цой: песня «Прогулка романтика»

Виктор Цой: песня «Прогулка романтика»Гроза за окном, гроза С той стороны окна, Горят фонари и причудливы тени, Я смотрю в ночь, Я вижу, что ночь темна, Но это не станет помехой прогулке. Романтика. Романтика… Подворотни страшны, Я слышу, как хлопают двери. Чёрные кошки перебегают дорогу. Пусть бегут, Я в эти сказки не верю. И это не станет помехой прогулке. Романтика… | Трудно идти, Я вышел уже давно, И вечер в гостях был так приятен и весел, Я пил вино, Я так люблю вино, Но это не станет помехой прогулке. Романтика… Я проснулся в метро, Когда там тушили свет, Меня разбудил человек в красной шапке, Это кольцо, И обратного поезда нет, Но это не станет помехой прогулке. Романтика, романтика, неоромантика… |

Однажды, застряв зимой в Крыму на съёмках фильма «Асса» (Соловьёв ждал оттепели, не хотел и не сразу решился снимать магнолии в снегу; теперь же легенда гласит, что лучшие кадры фильма — уникальная заснеженная Ялта — были почти специально спланированы режиссёром), неоромантик Витя Цой маялся без денег в чудной старой гостинице «Крым», более дешёвой в советское время, чем бетонная гостиница-интурист «Ялта», в которой проживали «настоящие» звёзды из съёмочной группы. Мне деньги тоже всегда были нужны, поэтому мы, молодые и наглые, решили устроить концерт, и не камерный, не какой-нибудь квартирник (Витя был тогда один, без группы, ещё, казалось, без такой всесоюзной популярности), а в самом большом в провинциальном Симферополе зале на тысячу человек, который набился до отказу. Сценарий для неподготовленного выступления в Крымском украинском музыкальном театре придумали простой. Цой с гитарой у микрофона на сцене, я со вторым микрофоном в зрительном зале. Витя поёт песенку, затем я читаю какую-нибудь одну из тех записок, которые передавались зрителями, как в школе, по рядам на мою парту, Витя отвечает на вопрос и тянет время. Тянуть время получалось не очень.

На вопрос: «Что значит — у-у-у транквилизатор?», — Чингачгук ответил честно и исчерпывающе: «Транквилизатор — это лекарство, а «у-у-у» — это бессмысленный набор звуков».

в Ленинграде (1986 год). Виктор Цой, «Транквилизатор»

В отличие от Серёжи Курёхина, у которого были ироничные, усмехающиеся глаза, у Вити был совершенно непроницаемый взгляд. Я даже попросила — «Когда шутишь — подмигивай».

Сейчас же разные «музыкальные критики» в статьях пафосно, взаправду, называют Цоя неоромантиком…

Часть вторая.

Бутерброд «Синие ночи»

В начале 90-х в Москве было два развлечения: пойти к спекулянтке Наде (на рынок ходить моветон, да и продавались там только кооперативные шмотки) и «культурно отдохнуть» в кабаре «Синие ночи» театра МГУ (владельцы «Жан-Жака» тогда ещё в школу ходили и, наверное, только мечтали).

Провести вечер у Надюши, в огромной квартире на Сретенке, только что расселившейся коммуналке с частичным ремонтом, — это не только и не «просто купить» заграничную тряпочку, это — окунуться в жизнь будущую, кстати, наступившую у нас буквально через несколько лет, а тогда казавшуюся далёкой, заманчивой, буржуйской. Все приходили в эту обшарпанную квартиру исключительно парами. Джентльмены сидели в уже отремонтированной столовой, пили дорогой коньяк и курили дорогие сигареты или сигары, дамы в маленькой комнате толпились, примеряя наряды, советовались друг с другом, самостоятельно вырабатывая общий стиль, и иногда демонстрировались мужчинам в столовой, где после всеобщих одобрений и причмокиваний покупка была обеспечена, — мужчина раскошеливался. Правда, в основном это были мужья, у которых можно и не спрашивать, тем более что, к примеру, в моей семье деньги всё равно всегда были у меня, но нравилось играть в «Pretty Woman». Это был ещё и своеобразный клуб, где знакомились тогдашние «состоятельные», «деловые» люди. Нашу атмосферу vita nova не нарушало даже шарканье жившего здесь же, среди склада шмотья и постоянных клиентов, мужа Надюши, толстого человека в трусах, с обвислыми животом и веком, иногда выходящего из своей спальни спросонья попить кефирчика из холодильника 1).

А на Никитской поздно вечером на сцене обветшалого театра МГУ строились декорации: расставлялись покрытые белыми скатертями столики, на них фрукты и шампанское, молодые актёры (тогда другой зарплаты у театра для них не было) надевали официантские бабочки, бутафоры из подручных материалов сооружали барную стойку, приносились закупленные ящики спиртного, актрисы нарезали колбаску и сыр. Сюда, почти полулегально, собирались два типа (вида?) творческих людишек: артисты, поэты, музыканты, словом, голодная в то время богема, и те, у кого водились деньги, некоторые — приведённые мной с той самой сретенской надиной квартиры. Ночью, в полумраке, гости заходили в холл, потресканные грязные стены которого драпировались театральными занавесами и кулисами, потом все поднимались по широкой длинной лестнице, проходили по проходам тёмного зала, и ещё несколько ступенек на сцену, и вот она — ослепительная жизнь, где официанты-на-одну-ночь разливают советское шампанское дамам в новокупленных вечерних туалетах, где дневные деятели-дел и решатели-вопросов не только слушают, но и, слегка навеселе, уже сами читают свои стихи жующим бутерброды поэтам 2). Там, на одной сцене, я и оказалась с «великим магистром Ордена Куртуазных Маньеристов» Вадиком Степанцовым.

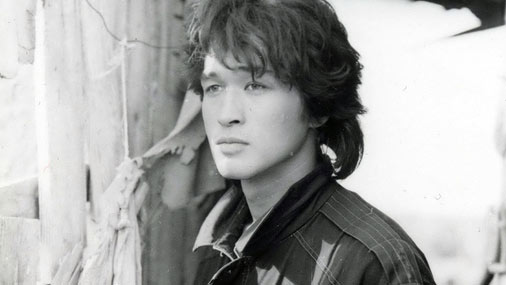

Фотография Вадима Степанцова примерно того времени

Фотография Вадима Степанцова примерно того времени

Часть третья.

Ресторан «Коктебель»

Вадим Степанцов был не первый Великий Магистр, которого я встретила.

Летним вечером 1984 года в дверь Лодочной станции, расположенной в центре Коктебеля, рядом с домом Волошина, тихо постучали. Сразу было понятно, что это не привычные уже нам визиты пограничников, постоянно наведывавшихся, потому что мой муж, летний сторож Лодочной станции, в очередной раз забыл им позвонить с ежечасным отчётом о наличии плавсредств — де, «всё на месте, никто ничего не угнал, в Турцию не уплыл, лодки в количестве пяти штук пришвартованы, гидропеды (так официально назывались катамараны) — десять штук — на месте»… Работа вроде бы несложная, но и она оказалась совершенно непосильной для кандидата математических наук. Из-за такой его рассеянности наши многочисленные гости неоднократно подвергались пограничному контролю с досмотром.

Вдруг неожиданно возле Лодочной станции со скрежетом тормозов возникали УАЗики, из которых выскакивали погранцы с автоматами и с криками «Всем отставаться на местах!» врывались в наши мирные посиделки, заставляли поднимать руки вверх, раздвигать ноги, ложиться на пол. Вот так «раздвигать ноги» неоднократно приходилось и мне, и Цою, и Курёхину, или, скажем, Гребенщикову — всем, кто оказывался невольным нарушителем правил пограничной зоны.

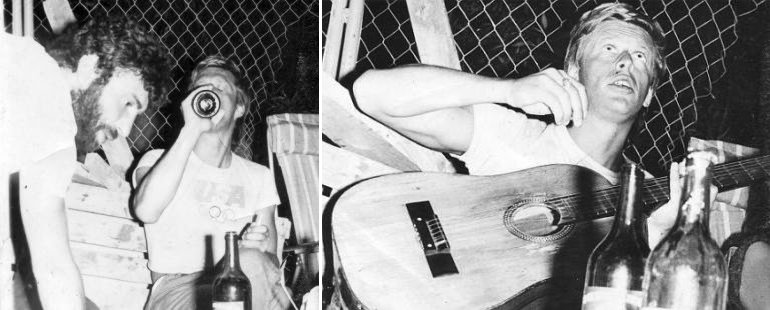

На той Лодочной станции мой муж, Борис Румшицкий, выступал в роли сторожа (фотография слева).

На той Лодочной станции мой муж, Борис Румшицкий, выступал в роли сторожа (фотография слева).Борис Гребенщиков исполняет песню «Сторож Сергеев» (1984 год)

Зелёная лампа и грязный стол, правила над столом, Сторож Сергеев глядит в стакан, думает о былом. Но вот приходят к нему друзья, прервав его мыслей ход, И быстро вливают портвейна литр сторожу прямо в рот. Друзья пришли к нему неспроста, пройдя не одну версту, Они желают видеть его на боевом посту. И сторож Сергеев, презрев свой долг, ловит беседы нить И ставит стулья друзьям своим, поскольку им негде пить. И он говорит с ними до утра, забыв обойти свой двор. Он пьёт, не глядя совсем на дверь, куда мог забраться вор. Но ночь проходит, приходит день, как в мире заведено, И сторож Сергеев упал под стол, допив до конца вино. Зелёная лампа горит чуть-чуть, сменщик уж час как здесь, А сторож Сергеев едва встаёт, синий с похмелья весь. И он, трясясь, выходит за дверь, не зная ещё куда, Желая пива и лечь поспать, скромный герой труда.

Но в тот вечер постучали робко, и я уверенно открыла дверь. Тощий долговязый парень сразу же представился — Великий Магистр Всея Российской Епархии.

Надо сказать, что этот Магистр, а другого его имени я так и не помню, был в компании человеком совершенно незаменимым. Опытный аскадёр 3), он в любое время мог принести что-нибудь перекусить, а иногда даже и выпить, особенно это было ценно ночью, когда, даром что в курортном месте, советские магазины и кафе были закрыты. Артистичный и угодливый, наш новый знакомец, будучи даже старше некоторых из нас, легко и весело выполнял роль мальчика на побегушках, всегда был «под рукой».

И в то августовское утро, когда мы лежали на отдельном маленьком служебном пляже Лодочной станции рядом с большой декоративной шхуной «Алые паруса», Магистр, как обычно, крутился рядом. Именно его и подозвал пальцем проходивший мимо человек из враждебного «сытого» Литфонда, где проживали и ходили по асфальтированным дорожкам, вдоль которых висели таблички «Тише, работают писатели», признанные советские литераторы 4). И после некоторых переговоров через Магистра этот пожилой «официоз» был пропущен в тусовку.

(А в «тусовке», между прочим, немалой популярностью пользовалась тогда песенка, которая начиналась такими словами:

В Коктебеле, в Коктебеле, У лазурной колыбели Весь цвет литературы ЭсЭсЭр. А читательская масса Где-то рядом греет «мясо»: Пляжи для писателей — Читателям же хер…

Песенка эта появилась в Коктебеле лет за двадцать до описываемых событий — как видно, наша неприязнь к «сытому Литфонду» имела под собой довольно глубокие корни…)

Просьбу старика — можно ли сфотографироваться с девушкой, то есть со мной, тусовка «уважила» с удовольствием, устроив себе дополнительное веселье. Писатель, увлечённый возможностью привезти домой фотографии о фантастическом отдыхе с красивой девушкой, выдал деньги, и Магистру была дана команда сбегать за шампанским и фруктами; откуда-то притащили фужеры, вазы, другой реквизит, и — вскоре уже делались снимки. Режиссировать фотосессию, естественно, взялся сам Курёхин, сразу же, как всегда, превратив всё в забавный фарс. Магистр, в наскоро сделанной из бумаги «бабочке», с пляжным полотенцем через руку, учтиво согнувшись почти пополам, застывал перед раскинувшимся в шезлонге Советским Литератором, я же то садилась Писателю на колени — щёлк-щёлк, то приседала на подлокотник, позволяя приобнять себя за талию — щёлк-щёлк; вот мы, уже держась за руки, заходим в воду — щёлк, купаясь в море, я держу его за шею — щёлк-щёлк…

Бориса Гребенщикова «Старик Козлодоев»

Даже когда все уже устали от затянувшейся шутки а-ля «президент Рейган на отдыхе», Писатель не отставал и продолжал «оказывать нам честь». «Как жаль, я уже завтра уезжаю, я провёл здесь столько времени в размеренных прогулках от номера на пляж и обратно… и сейчас, когда я познакомился с такой замечательной, весёлой молодёжью… мне… жаль-жаль… надо уезжать. Мне бы хотелось устроить для всех вас, молодых и красивых, прощальный ужин. Я вижу, вы тут всех знаете, не могли бы вы пригласить ваших друзей, а я закажу банкет в ресторане «Коктебель», человек так на 30—40» — и он покровительственно протянул нам свою визитную карточку; честно говоря, этот предмет я увидела тогда впервые.

Договорившись, со словами — «без проблем!», на вечер отужинать с Писателем, мы отправились таскаться по Коктебелю. Рассматривая визитку, показалось, что фамилия этого старого хрыча, секретаря Союза писателей, ужасно знакома, и не потому, что мы читали его производственную совковую хрень, — вспомнилось, что с этим именем как-то связано исключение из Союза писателей одного известного поэта и знаменитое высказывание: «Прав товарищ Семичастный, назвавший Пастернака свиньёй». Посовещавшись, мы решили всей тусой на ужин всё-таки пойти, но только лишь для того, чтобы устроить демонстрацию, обструкцию этому Козлодоеву: мы договорились ничего не есть, а выпить только чай или кофе, и каждый должен затем положить на стол по рублю.

Довольные придуманной мстительной выходкой и в предвкушении перформанса, все созванные нами друзья собрались в зале ресторана «Коктебель». Стол был уставлен разными яствами — уж очень хотелось Писателю удивить полуголодный андеграунд. (Я честно наелась перед походом каких-то пирожков, чтобы слюнки не текли.) Писатель со всеми знакомился, раздавая свои визитки, которые он в большом количестве зачем-то взял на отдых, пришедшие представлялись, — но ни Гребенщиков, ни Курёхин, ни Цой, ни Мейтув, ни феерический Саша Смогул (кстати, в то время уже немолодой) — все эти фамилии, конечно, Писателю 5) были незнакомы. Обойдя всех и произнеся раз двадцать своё имя-отчество, Писатель опустился в единственное кресло (а всё остальное были стулья) во главе стола и самодовольно произнёс:

— Можно кушать.

— Чайку бы отведать, — выделив «о» и как бы заикаясь, начал спектакль Серёжа Курёхин.

Официанты забегали, подавая всем чай.

Писатель встал и поднял свой бокал с вином:

— Дорогие юные друзья!.. — он проговорил несколько заготовленных фраз и запнулся, его никто не слушал. Смущённый и, видимо, поняв, в чём дело, он сел и забормотал:

— Это всё было не совсем так, я даже пытался защитить Пастернака, его надо было быстро исключить и не поднимать скандала, мы отреагировали, ошибку исправили…

— Бросьте, всё это ерунда, сейчас не имеет значения, мы всё понимаем, вы пейте, кушайте, главное — не волнуйтесь, ведь вы уже не молоды!.. — ответила я и продолжила шептаться с сидящими рядом.

Никто не обращал внимания на хозяина банкета. Вскоре наши друзья, выпив только чаю и положив на стол по рублю, начали расходиться. Растерянный Писатель, провожая одного гостя за другим, пытался объясниться, но никто не слушал его оправданий. И только лишь Магистр, единственный, разрушал чистоту нашей акции, уплетая всё подряд, пытаясь все яства засунуть себе в рот; он поддакивал и участливо кивал Писателю, тут же нашедшему в нём и точку опоры, и собутыльника. Раздосадованная такими накладками, я отозвала Магистра в сторону (как студент театрального он не мог не понимать, что подаёт не те реплики), но получила совершенно неожиданное для меня объяснение:

— Ира, мне так редко удаётся нормально, досыта пожрать… Извини.

Вдруг, в один момент, я всё увидела иначе. Всё, что мне, девочке, ушедшей из обеспеченной семьи, казалось забавной игрой, шуткой — все наши поездки задарма автостопом, стрельнуть у знакомых денег на кофе, аскадёрство, стырить пирожок в кафе или книжку в магазине — с лозунгом «Всё у государства, ничего у частника», залезть в колхозный сад за персиками, а потом бесплатно раздавать их на Набережной, или нарвать на клумбе возле памятника Ленину охапку тюльпанов и затем продать букетики на вокзале — всё, что мне казалось легко и весело, вдруг увиделось с другой стороны: рядом со мной, которая ведь в любой момент, в сущности, могла обратиться к родителям, рядом со мной, имеющей тыл, оказывались люди, действительно не умеющие приспособиться к системе, талантливые люди, работавшие дворниками, сторожами, кочегарами — ради хлеба насущного, а не из выпендрёжа, люди — которым, может быть, некуда пойти и нечего кушать…

Положив на стол свои «пять копеек», оставив Магистра на пиршестве и распрощавшись с Писателем, мы отправились на Набережную искать приключений — вечер только начинался.

Чтобы пройти из ресторана к морю, надо было либо незаконно проникать на и проходить через охраняемую запретную зону — территорию Литфонда, то есть Дома творчества писателей, либо — в обход: путь подлиннее — вдоль забора этого самого Писдома. Нас было больше трёх, а для охранников это уже заметное количество, и потому, чтоб не «выдворяли с позором», мы двинулись в обход, громко обсуждая по пути, как лихо и круто поставили на место этого старпёра-писаку. Мы не слишком далеко ушли, когда по ту сторону забора вначале послышался треск веток, а затем из-за кустов показался Писатель, только что покинутый нами в ресторане. Он забормотал:

— А я ведь тоже когда-то писал песни, но мне там сказали, — он указал пальцем наверх, — не надо, не показывайте никому. Вот я и не показывал. Можно, я спою?

— Ну, спойте, — чтоб отвязаться, сказал Курёхин; теперь у него был снисходительный, покровительственный тон.

И полупьяный номенклатурный Писатель, автор многих романов и повестей, писавший и выступавший по заказу и по партийной необходимости, лауреат разных там премий, включая Сталинскую и Ленинскую, запел старческим, высоким, надтреснутым, почти блеющим голосом:

Ах, Натали, Натали... Ты стольких сводила с ума — Зачем тебе понадобилась ещё и эта несчастная женщина, которая теперь кричит санитарам: «Не бейте меня, я — жена Пушкина!..»

Он остался стоять там, за забором Дома творчества Союза советских писателей, держась за железные прутья забора, надёжно ограждавшего уважаемых литераторов от шума, толпы, неожиданностей. Он остался, а мы ушли — ушли в весёлый карнавальный Коктебель, в это место мистификаторов всех мастей — мистификаторов подлинных и мнимых, место постоянных розыгрышей, шуток, шарад, место, в котором игровой тон был задан ещё Максом Волошиным со всяческими его «черубинами-де-габриак», в это инфернальное место, которое притягивало и продолжает притягивать к себе людей со склонностью к театрализации реальности…

Часть четвёртая.

Колбаса для Дяди Васи

В Советском Союзе мне встретилось только одно такое место, где художники прямо на улице продавали свои картинки, какие они хотели и как хотели, в обход выставкомов и худкомбинатов, — это Набережная в Коктебеле.

Долгое время на весь посёлок был один-единственный страж порядка — милиционер Дядя Вася с собакой. Ежевечерне Дядя Вася грозно обходил свои владения. Он шёл по Набережной, почти всегда в одно и то же время, и художники-продавцы на эти полчаса сворачивали свою выставку-торговлю. Но иногда — особенно если попадалось новое лицо — Дядьвась всё равно мог забрать в участок, отругать, отобрать «товар» и оштрафовать. Поэтому Василия Ивановича всячески старались задобрить, принося ему в жертву столичные гостинцы. Кстати, он не был чужд и накоплению прекрасного, поэтому (правда, только в дополнение) картинами тоже брал, — так что, я думаю, у него за долгие годы служения собралась большая коллекция.

Именно благодаря ежегодному — в начале курортного сезона — целому чемодану колбасы и других совковых деликатесов московский художник Серёжа М. имел спокойную возможность весь сезон продавать здесь свои работы. Задача Серёжи была обеспечить себя и своих близких не только пребыванием всё лето у моря, но и прожиточным минимумом для относительно безбедного существования потом в столице, — до следующего лета.

Свои акварели Серёжа М. продавал на Набережной отдыхающим, приезжавшим в Коктебель ведь не только истово позагорать и обзавестись приятными во всех отношениях курортными знакомствами (как, скажем, в Ялту), но и, сверх того, — приобщиться к вольной богемной атмосфере, созданной ещё Волошиным, который хоть и обосновался здесь из-за климата и дешевизны, но затем устроил вокруг себя фестиваль, настойчиво зазывая своих столичных артистических друзей, чтоб и за комнаты платили, и не скучно было…

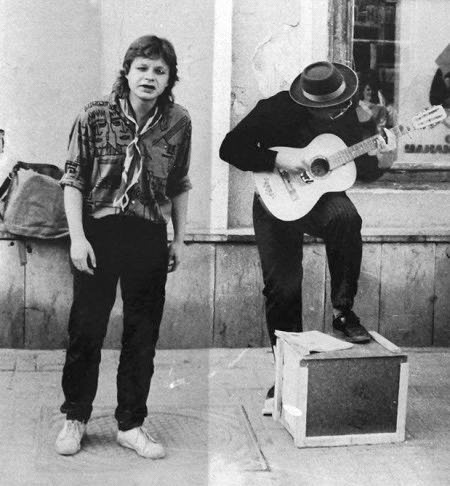

Коктебель, середина 80-х годов. Московский художник Сережа М. продаёт свои акварели

Коктебель, середина 80-х годов. Московский художник Сережа М. продаёт свои акварели

У художника Серёжи М. были продуманы разные маркетинговые приёмчики, которые безошибочно действовали на клиентов. Начиная от загадочного, задумчивого вида, рассказов о любой своей акварели — как-де он на днях, отправляясь со сталкером на Карадаг, недалеко от Комариной Плеши вдруг неожиданно увидел вот такой отблеск, который здесь и изобразил… И заканчивая — специальной сортировкой работ: все акварели, абсолютно одинаковые по уровню, размеру и удачности, почти совершенно произвольно раскладывались в четыре папки. Картинки из первой папки стоили три рубля, из второй — пять, а из третьей — целых десять. В четвёртой же папке находились работы, якобы отобранные им для будущей выставки в Москве и якобы не продаваемые. Социальной ролью Серёжи, его легендой было — не приехавший на заработки художник, а Художник на пленэре.

Из первой папки, самой дешёвой, покупали редко: наиболее эстетствующие выпрашивали, конечно, продать им работу из четвёртой — не продаваемой — папки. И Серёга, заставив их выслушать длинную историю о том, как редкая удача позволила ему увидеть необыкновенный восход или закат, и подробно рассказав клиенту, почему именно данная, понравившаяся тому, акварель уникальна и никак не может быть продана, Серёга наконец, поддавшись на уговоры покупателя, отдавал «выставочную» работу за целых пятнадцать, а иногда и двадцать рублей, — что было невероятной удачей. Надо сказать, что рассказчиком он был превосходным, и стоило платить ему деньги только для того лишь, чтобы выслушать очередную блестящую историю. Драматург Эдвард Радзинский, часто проживавший в Доме творчества писателей, прогуливаясь по Набережной, иной раз останавливался возле работ Серёжи М., но не за тем, чтобы купить или посмотреть картинки, а именно чтобы послушать его истории и рассказы.

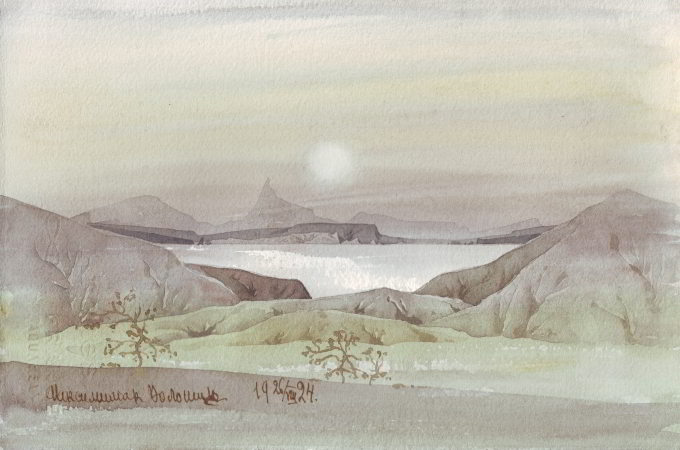

Одна из акварелей Максимилиана Волошина (1920-е годы)

Одна из акварелей Максимилиана Волошина (1920-е годы)

Но хотя его акварели и напоминали волошинские (а некоторые, на мой взгляд, были и круче), Серёже неоднократно приходилось выслушивать от клиентов, в основном экзальтированных дам после сорока, что… нет, всё же Макс (так, по-свойски, они называли в Коктебеле Волошина) уникален, акварели его непостижимы, и — нет, гения не повторить… и вы, Серёжа, конечно, очень даже талантливый мальчик… но вот чего-то вам не хватает, нет в вас волошинской мистической силы, и бла-бла-бла…

Однажды, после похода по зною на дикий пляж в Лисью Бухту, после стояния душным вечером на Набережной с целью продажи картинок, после ночного купания — кто дальше уплывёт по лунной дорожке, после ночных посиделок на Лодочной станции или, может, на какой-нибудь коктебельской даче — одной из тех уже традиционных дач 6), на воротах которых написано «Комнаты не сдаются» 7), — короче, после длинного коктебельского дня Серёжа спал, и просыпаться ему не хотелось.

Сон Серёжи М., рассказанный им самим, —

как я этот его сон запомнила

Просыпаться не хотелось, хотя он и чувствовал, что кто-то его тормошит. Нехотя открыл глаза, но никого перед ним не было. Оглядел комнату — и увидел в углу огромную фигуру, в хитоне и с венком на голове.

— Серё-ёга-а, — раздался шёпот с эхом.

— А?.. — испуганно, спросонья откликнулся Серёга.

— Зна-аешь, Серё-ёга, почему у тебя не получа-ается такая акварель, как у меня-я? — голосом шекспировского Призрака спросила венконосная фигура.

— Почему?..

— А потому-у-у, Серёга, что ты не зна-аешь моего гла-авного секре-ета, — фигура поправила полы своего балахона.

— Какого?.. — спросил Серёга.

— Мой гла-авный секре-ет, Серё-ёга, в том… в том, что я в ка-аждую кра-аску добавляю немно-ого чё-ёрного цве-е-ета, — сказал Волошин, развернулся и ушёл.

Тут же, мгновенно, Серёжа М. бросился к столу. На одном дыхании, добавляя в каждую краску чёрный цвет и словно боясь что-то спугнуть, он быстро нарисовал картинку. И обалдел: на столе перед ним лежала — акварель Волошина…

Пережив сильное возбуждение, Серёжа почувствовал изнурённость и упадок сил. Ноги его сами собой подкосились, и тяжёлое его тело в забытьи свалилось в кровать…

Утром он просыпался медленно, постепенно: он уже вроде бы и слышал, но ещё не осознавал звуки, которые с каждой минутой становились всё яснее и яснее, и даже яркий свет уже проникал через его полуприкрытые моргающие веки…

Вдруг ему припомнился его сон, и он сразу же, резко, открыл глаза. В мыслях у него всё выстроилось в стройную цепочку: приходил Макс, говорил с ним, выдал секрет… а вот что было потом?.. Нарисовал ли он акварель на самом деле — или это тоже было во сне?.. И если нарисовал, то похожа ли она, эта акварель, на волошинские?..

Серёга приподнялся и взглянул на стол. Там что-то лежало: кусок ватмана, разбросанные вокруг кисточки, краски…

Серёга неторопливо поднялся, не спеша сходил в туалет, умылся и поставил чайник… Он специально не смотрел, он отводил взгляд от стола, боялся — а вдруг там лежит что-то не такое гениальное, как показалось ночью. И уже с чашкой чая в руке, слоняясь туда-сюда по комнате, Серёга, как бы невзначай, взглянул, наконец, на картину. И?..

Ну… конечно, не то чтобы прям гениально… конечно, похуже, чем показалось сразу ночью… ну… не то чтоб чистый Волошин… ну…

И Серёга, наконец, выдохнул. На столе лежала акварель — очень хорошая и очень-очень похожая на волошинские…

Не теряя времени даром, Серёга тут же приступил к делу. Он взял лист с акварелью, сильно его скомкал, помял и слегка затёр уголки. Затем он через тряпочку прогладил лист утюгом. Внизу, карандашом, он написал волошинским почерком что-то типа «И золотится луч заката, в холмах туманных умирая. 1926 год». Затем Серёжа М., проложив акварель папиросной бумагой, положил её в совершенно новую, отдельную папочку и стал ждать.

Ждать случая…

Клиентов он усмотрел буквально через несколько дней. Это были две типично коктебельские дамы, похожие на профессорских жён. Дамы уже не один раз останавливались у работ художника Сергея М., с большим интересом выслушивали его рассказы, не стеснялись высказывать и своё собственное мнение о живописи, при этом тонко отмечали особо удачные работы, — словом, они вполне созрели для покупок.

И вот, показывая клиенткам работы из четвёртой, не продаваемой, папки, после обычного возгласа: «А эта работа мне так напоминает Волошина!..» — Серёжа решил — пора:

— А у меня, кажется, есть акварель самого Волошина…

— Ох, неужто? как интересно!..

— Я, конечно, не совсем уверен, что это именно Волошин, но очень похоже на то, — дамы внимали, обаятельный Серёжа сразу же покорял женщин любых возрастов, — я многие годы снимаю здесь одну и ту же квартиру, у Галины Яковлевны, очень милая старушка, мы с ней уже как родные. Так вот, помогая ей разбирать старые сундуки, я натолкнулся на одну акварель 1926 года. Знаете, Галина Яковлевна когда-то, давным-давно, работала уборщицей у Волошина, а потом и у его вдовы… Сейчас она уже очень старенькая, и ей трудно припомнить, как у неё оказалась эта работа… возможно, ей подарил её сам Макс… Словом, она отдала эту картинку мне. Может, это и не Волошин вовсе… но акварель очень и очень хорошая, она будет моей любимой, я повешу её в своей комнате в Москве, и всю зиму этот кусочек Коктебеля будет на меня смотреть…

— Ах, как интересно!.. — снова сказали дамы. — А можно ли на неё взглянуть?

— Вообще-то, можно… но на Набережную я её не стану приносить: помнётся, запачкается, — не хотелось бы рисковать… — и Серёжа ненароком переключил внимание на каких-то других собеседников, на время оставив заинтригованных дам.

Немного помявшись и посовещавшись, дамы снова подошли и снова начали расспросы:

— Но, если это только удобно… если бы вы нам позволили… мы могли бы сами зайти к Вам посмотреть на акварель. Ведь может статься, что это совершенно не известная работа мастера. Нам бы очень хотелось взглянуть.

— Разумеется, я с удовольствием вам её покажу… только вот не знаю, когда. Может, на следующей неделе…

— Боже мой, а нельзя ли пораньше? Ведь мы уезжаем через несколько дней.

— А когда именно вы уезжаете? — ровным голосом спросил Серёжа М., не обнаруживая никакой заинтересованности.

— В пятницу, а сегодня уже вторник, — затараторили дамы, — мы в любое время, когда вам удобно!..

— Видите ли, завтра я на весь день ухожу с друзьями в Старый Крым… по гриновской дороге… — дальше Серёга минут пять рассказывал им о Киммерии, о чудесном озере с килом, голубой целебной глиной, где он обязательно искупается на полпути, и о прекрасном бифштексе по-старокрымски, который он им очень рекомендует. — Послезавтра, в четверг, рано утром я ухожу… Может, у меня и будет окошко какое-нибудь… в пятницу. Когда у вас автобус?..

Пригласив дам к себе в гости на пятницу, за несколько часов до их отъезда, Серёжа, казалось, потерял к ним всякий интерес и занялся другими ценителями-покупателями…

В пятницу утром две дамы постучали в дверь флигеля (на самом деле, просто небольшой пристройки к небольшому домику — однако с большим садом), где уже не первое лето художник Серёжа М. снимал жильё.

Серёжа долго угощал гостей чаем со сладостями, рассказывал им свои «охотничьи» байки — тётки и не подозревали, что флажки уже расставлены. Он рассказывал им, как написал тот или иной пейзаж, он показывал им свои картинки и с удовольствием наблюдал при этом, как растёт их нетерпение, — сам же о волошинской акварели не заговаривал. Наконец дамы не выдержали и робко напомнили о цели визита… Серёжа достал заветную папку. И, не открывая её, он ещё раз рассказал чудесную историю появления у него этой работы, не упустив ни малейшей детали — и как выглядел сундук, в котором он нашёл завёрнутую в старую шаль картину, и как долго он отказывался принимать в дар от хозяйки-старушки столь драгоценный подарок, и как она уверяла его, что такая работа должна находиться именно у него, ибо сама она ничего в живописи не понимает, и так далее. И только когда пришедшие дамы, совершенно измученные, заёрзали — только тогда Серёжа открыл папку.

Долгожданная акварель не могла не потрясти…

Вот теперь Серёжа подробно рассказал, почему он сомневается и думает, что это всё-таки не Волошин, — а дамы в ответ возражали ему и с жаром доказывали, рассматривая картинку, что-де нет… это всё-таки Волошин… или, по крайней мере, это не исключено.

— Понимаете, для меня это не столь уж важно… — сказал Серёжа. — Понимаете, просто тот старый сундук на чердаке, который меня попросила помочь разобрать хозяйка… на чердаке этого старинного коктебельского дома… и я убирал с нею в этом ветхом скрипучем чердаке какие-то вещи, забытые, быть может, невесть когда, какими-то неведомыми её постояльцами, которые — нет, вы только представьте себе!.. — в этом самом доме любили, страдали, видели сны, приезжали и уезжали из Москвы… Я разбирал те старые вещи, а сам смотрел в чердачное оконце, откуда видна эта старая улочка, сбегающая к морю… и виден мыс Меганом. После этого я написал одну работу с мысом Меганом… сейчас, минуточку… я вам покажу акварель с этим пейзажем…

Время отъезда дам неотвратимо приближалось…

— А давайте сравним ту Вашу работу с этой старой акварелью, — вежливо сказали дамы и опять услышали тираду:

— Эта старая акварель была завёрнута в очень поблёкшую старую шаль: может быть, цыганскую, а может, в шаль Марии Степановны Волошиной — моя хозяйка думает, что это именно её подарок. И вот когда я смотрел на ту шаль, мне вспомнился пушкинский романс… да что там пушкинский!.. — с жаром сказал Серёжа. — Да вы только представьте себе, что эта шаль — это забытая Цветаевой шаль, или это шаль болгар или цыган, кочевавших по этой степи… Я, кстати, написал одну работу со степью… да где ж она… минуточку, сейчас я вам её покажу…

— Там, в степи, я нашёл какую-то кость… какого-то животного… возможно, барана… посмотрите, вот она… выбеленная временем, вымытая дождями кость… я думаю, что это след какого-то старого пира… кто и когда, кочуя в этой степи, зарезал этого барана и жарил мясо, ночью, под звёздами, для девушки — похищенной, быть может, которая куталась в эту шаль?.. А акварель… да что там акварель!.. Волошинская она или нет — какое, право, это имеет значение! Может, я сам её когда-то написал да и забыл здесь, так что уже и не помню…

И дамы поняли, что Серёжа настроен показать им все черепки, камешки и гвозди, лежащие у него на подоконнике, и о каждом предмете рассказать им не менее чем получасовую историю, иллюстрированную очередной его акварелью. (В этой связи, я думаю, особый ужас должно было вызвать у них ржавое колесо от велосипеда, которое стояло в углу.)

— Ну, раз такое дело… — наконец решились дамы. — Может быть, в таком случае… Может, Вы согласитесь расстаться с этой — возможно, совсем даже и не подлинной — работой? Нельзя ли её у Вас купить? Мы, как видите, должны уже ехать: слышите — такси сигналит… А мы бы сохранили эту работу, и уверяем Вас — очень бережно, в память о Вас и о нашем таком чудесном знакомстве…

И вот здесь наступает кульминация: Серёжа М. не был бы Серёжей М., если бы не этот заключительный аккорд.

Когда дамы уже подходили к калитке, прижимая к груди папку, в которой лежали три купленных у него акварели по пять рублей и одна «волошинская», Серёжа догнал их, на самом-самом выходе, и сказал:

— Одну минутку… я хочу ещё раз на неё посмотреть, на прощание… — и он быстро подошёл к внезапно замершим дамам.

И он рассматривал эту работу ровно столько времени, сколько требовалось — подчеркну: ровно столько времени, времени для дам почти что предынфарктного, ибо Серёжа очень тонкий и умелый мастер театрального темпоритма — и только лишь затем дамы умчались в своём такси со своей счастливо обретённой, хитро выцыганенной ими, да что там говорить — практически отбитой в боях папкой. Они умчались в полной уверенности, что нашли идиота, который продал им подлинного Волошина за сто рублей, а Серёжа — вернулся в комнату пересчитывать деньги…

Я словно вижу эту мизансцену: солнечный коктебельский дворик, нагромождение сезонных клетушек и комнаток, сараюшек и «курятников» для отдыхающих, — и в нём, у самой калитки, две по-дорожному одетые тётки, и ожидающее их поодаль такси, и расслабленный Серёжа, который, отвернувшись от них к солнцу, тянет время, рассматривая свою-волошинскую акварель. Подчеркну: конечно же, он стоял именно отвернувшись, стоял к ним спиной, спиною и чувствуя их, затаивших дыхание, — а вдруг он передумает, и всё сорвалось, и покупка не состоялась?.. 8)

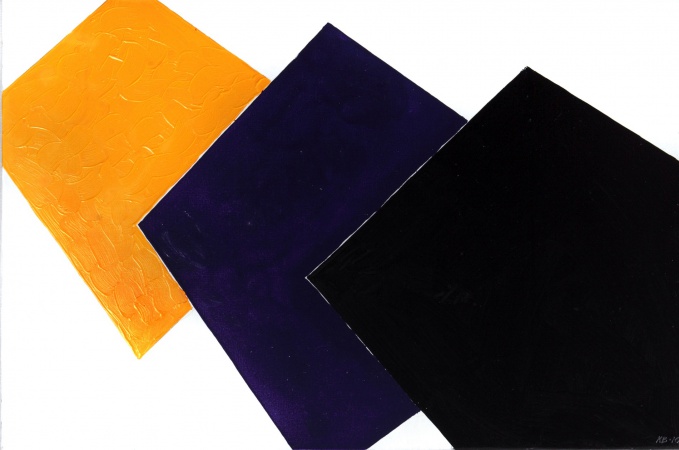

Фрагмент одной из акварелей Сергея Мейтува

Фрагмент одной из акварелей Сергея Мейтува

И ещё я думаю: за что же заплатили деньги эти тетки? за подделку? или за нечто подлинное?..

Да, полагаю я — за подлинную, пережитую ими, мистификацию, хэппенинг, акцию, причём акцию блестящую, пронзительную, карнавальную и разоблачительную, за приговорную сцену, частью которой оказались и их деньги, — то ли своего рода зрительская плата, то ли улика, то ли их взнос за участие в этой маленькой и временной — всего-то на час — труппе, состоящей из них и Серёжи М. А ещё его рассказы, и его акварели, и эти ржавые гвозди, и велосипедное колесо, и неcуществующая цыганская шаль в неcущеcтвующем чердаке, и цветные камешки с берега. И декорациями — коктебельский дворик, коктебельская Набережная с так называемым «Домом Поэта», домом Волошина, — того, который и был автором и создателем бродячих компаний дель-арте в России, чьим единственным прямым продолжателем, после смерти Серёжи Курёхина, выплеском этого вида творчества и мастером в нём, — сегодня является выдающийся художник (теперь уж и знаменитый) Сергей Мейтув.

Он, правда, от творчества прозрачного, творчества публичного и акварельного, от артрынка, мистификаций и шествий по Набережной, перешёл теперь к затворничеству, к театру кукольному, а к творчеству — одинокому, кабинетному.

Этакий Папа Карло и Карабас-Барабас в одном лице…

Я не знаю, насколько правдива вся эта история — снился ли Серёже и в самом деле такой сон, как он рассказывал. Не знаю, приходил ли к нему во сне Волошин, не знаю даже, существовали ли те эстетствующие тётки, восторженные покупательницы, и происходил ли на самом деле тот эпизод с их надувательством.

Но вот когда я смотрю на некоторые работы как Волошина, так и Мейтува, меня всякий раз, до сих пор, терзают смутные сомнения. Истинной правдой является то, что Серёже — во сне или как-то иначе, но удалось понять технический приём, секрет, если можно так сказать, Волошина: сфумато его акварелей, то, что делает их цвета приглушёнными, — пейзажи города мёртвых, без солнца и теней, и дороги между холмами, по которым ходят во сне…

Иначе говоря, — ведь Волошину тоже снились сны. 9)

Часть вторая.

Бутерброд «Синие ночи» (2)

…Там, в театре МГУ, я и оказалась на одной сцене с «великим магистром Ордена Куртуазных Маньеристов» Вадиком Степанцовым.

Прочитав на небольшом подиуме — небольшой такой сцене на сцене — какое-нибудь стихотворение (тогда всем особенно нравился почему-то «Будда Гаутама»), Степанцов садился за любой столик, часто за наш, чтоб продолжить общую игру: обсуждая, комментируя, выкрикивая и подкалывая очередного выступающего, провоцируя его, как принц Гамлет в «Мышеловке».

Вадим Степанцов читает «Будду Гаутаму». Из фильма «За брызгами алмазных струй» 10):

Кто разрушил стены Трои, разорив гнездо Приама? Это Будда Гаутама, это Будда Гаутама. Не Парис и не ахейцы виноваты были тама, всей петрушкой коноводил мрачный Будда Гаутама. Где какая ни случится историческая драма — всюду Будда Гаутама, страшный Будда Гаутама. | Не Лаврентий и не Coco из народа кровь сосали, и не Гитлер с Риббентропом в печь людей живьём бросали, все они ништяк ребята, всех кормила грудью мама, просто их лупил по жопе злобный Будда Гаутама. Но берётся Гаутама и за мелкие делишки: из моей библиотеки он украл почти все книжки… |

Сидя за столиком на освещённой сцене, перед пустым тёмным провалом зала, таким же чёрным, как ночное море в Коктебеле, со смутно различимыми в темноте волнами, то есть рядами кресел в чехлах — видны только первые, ближайшие ряды, словно полоса прибоя прямо у рампы, — сидя перед этой разделительной чертой, все исполняли какие-нибудь роли, все на этой сцене перемешивались: где тут король, а где — заезжая труппа… Степанцов временно исполнял роль Поэта и, как и положено поэту, ловил на себе заинтересованные дамские взгляды. (Правда, до тех только пор, пока он однажды не пришёл с какой-то девушкой — по-моему, своей будущей женой. И всё сразу же переменилось: женатый счастливый Поэт никому не нужен.)

Чтобы сходить в туалет или уединиться, посетители этого ресторана-на-сцене спускались по боковой лестнице в зал и исчезали там в темноте проходов партера. Но никто на это не обращал никакого внимания: ну, стало быть, здесь и теперь — у них просто-напросто нет реплики…

Обсуждая за столиком, какую машину следует купить — пришло такое время, что меня уже интересовала и эта тема, — мы с друзьями много говорили о том, что выглядеть приличная тачка должна хоть и достойно, но не по-новорусски. 11)

— А вот интересно: если бы Пушкин был теперь жив — наверняка этакий-то франт сейчас подвалил бы на дорогом кредитном мерсе.

— Ни фига подобного. Сейчас бы Пушкин ездил на раздолбанных жигулях, на какой-нибудь старой «однушке», да ещё бы и «бомбил», — возразил Степанцов…

Что ж, может, и правда: в советское время Пушкин — пусть и обласканный властью, но ведь и с некоторым ореолом отвергнутого — был бы куда более уместен и удачлив, чем в смутные годы 90-х. Он ведь умел по-своему «лавировать»: одновременно быть непризнанным, гонимым и — всеми любимым; он умел почти искренне поддерживать, но на Сенатскую всё же не пойти, умел и позубоскалить в меру о власти и — бывать на придворных балах; одновременно и «сидеть на госзаказе», и — обличать самодержавие…

Часть пятая. …И выпьем с горла

В зале Студенческого театра МГУ мне приходилось сидеть и по внешнюю сторону рампы, в партере, в качестве «обычного» зрителя. Из-за театральной моей профессии сама я, как это нередко бывает в подобных случаях, терпеть не могла ходить в традиционный театр — точно так же как теперь, профессионально занимаясь «кином», смотрю исключительно либо работы своих друзей, либо эстетствую, а какое же кино смотрит «население», не имею ни малейшего понятия.

Но на премьеру «Варфоломеевской ночи» по пьесе Венички Ерофеева не пойти я, естественно, не могла: во-первых, конечно, это событие, а во-вторых — хотелось повидать самого Веничку, с которым незадолго до этого я насильственно познакомилась.

Веничка Ерофеев, уже в очень плохом состоянии (ни есть самостоятельно, ни говорить он уже не мог), но всё-таки доживший и до выхода книжки «Москва-Петушки», и до постановки спектакля, на свою премьеру, как и подобает Автору, пришёл в костюме, то есть — в брюках и пиджаке. Думаю, что он оделся в костюм едва ли не первый раз в жизни; возможно даже, что он взял его в костюмерной театра. Но вместо галстука у него была марлечка, прикрывавшая дырку в горле. Сидя в зрительном зале, он смотрел на сцену, и лицо его было гипсовым — белым и неподвижным, и только марлечка эта трепыхалась от дыхания. Он периодически отодвигал её и заливал в дырку коньяк из фляжки.

«Насильственно» познакомилась я с Веничкой незадолго перед тем, благодаря одному нашему общему знакомому, который в конце 80-х часто к Веничке захаживал, так как задумал издать серию книг и альбомов тех писателей и художников, которых не жаловала советская власть, — это были, в основном, постшестидесятники, которые не успели «прорваться» в хрущёвскую оттепель. Теперь я уже плохо помню, в чём именно была суть этого проекта под патетическим названием «А если что и остаётся»: по всей видимости, хотелось «поймать», зафиксировать некое исчезающее явление. Либо, может быть, он хотел обозначить те реперные точки эпохи, то есть высоты, к которым она привязана и которыми обозначена, подобно тому, как дно обнажается при отливе и становится виден истинный рельеф — обнаруживаются причины течений, завихрений, бурунов. Словом, я прицепилась к этому своему знакомцу, который и привёл меня в гости и к писателю Веничке Ерофееву, и к художнику Виктору Казарину.

А познакомиться с Веничкой, причём срочно, мне очень хотелось: понимала, что другой такой возможности может и не представиться. Шла к Нему домой с ощущением некоторой неловкости — вроде как познакомиться и попрощаться одновременно. Видимо, из-за этой неловкости и неуютности саму квартиру помню смутно. Мне кажется, что мебели в комнатах там вообще не было. Впрочем, это довольно известный эффект: когда играет хороший артист, то не запоминаются ни декорации, ни его партнёры, — кажется, что он один заполняет собой всю сцену…

Впрочем, погоревать у-смертного-одра-уходящего-Великого-Писателя — не получилось. Веничка вовсе не лежал, а сидел в кресле-каталке, причём сидел за столом на кухне. Он жестом распорядился поставить на стол ещё стаканы, мы же, пришедшие, высыпали принесённые с собой фрукты, очевидно неуместные: мы ведь не знали, что больной есть их не сможет.

Венедикт Ерофеев

Венедикт Ерофеев

Веничка поднёс под подбородок какую-то машинку и зашевелил губами. Машинка затрещала и издала хриплые звуки, которые я с трудом, сильно напрягаясь, переводила для себя в слова:

— Выпьем…

Кто-то разлил в стаканы коньяк, сам же Веничка, отодвинув марлю на шее (в горле у него я увидела дырку — размером с советский пятак, какие опускали в метро), залил себе, прямо в эту дырку, спиртное из специальной фляжки, напрямую — в горло…

Я пригубила.

Веничка насмешливо посмотрел на меня, опять приставил машинку под подбородок, и на всю кухню раздалось:

— Ха-ха-ха.

Не знаю почему — может, чтобы меня воспринимали серьёзно, я стала рыться в сумочке, долго искала, а Он терпеливо ждал, следил за мной, наклонив голову… наконец я нашла, достала визитную карточку (в то время у меня уже были свои собственные визитки) и протянула Ему.

На той карточке, по-русски и по-английски, было красиво написано: Генеральный директор… издательство… фирма IRINA…

Веничка внимательно изучил визитную карточку с обеих сторон — русской и английской, положил её перед собой на стол, затем очень пристально, вглядываясь, посмотрел на меня и вновь приставил машинку под подбородок — я гордо выпрямила спину. Раздался ужасный треск; Веничка подкрутил что-то на своём аппарате и вновь приставил.

Все — и домочадцы, и гости — молча следили за ним.

Наконец он произнёс:

— Какая смешная фамилия — Легкоду-у-у-ух!..

Он произнёс «у» очень протяжно, как будто сдувался шарик, и повторил фамилию несколько раз, всё более продлевая звук «у» и так напрягаясь, что слёзы выступили у него на глазах, и затем опять раздался не смех, а его заменитель, с чёткими слогами:

— Ха-ха-ха-ха-ха-ха…

Все на кухне с готовностью засмеялись.

Они всё смеялись и смеялись. И громче всего звучало это хриплое: «Ха-ха-ха-ха…»

То, что к художнику Казарину (с которым меня тот же мой знакомый и в той же связи — или, вернее, под тем же предлогом: проект «А если что и остается…» — познакомил незадолго перед тем) надо ехать с утра, на его свежую голову, — это было понятно, нас об этом предупредили. Непонятным оставалось лишь, когда же оно начиналось, то утро, да и было ли оно в принципе, и нужна ли Казарину «свежая голова», или быть в постоянном подпитии — это и есть его нормальное рабочее состояние.

В конце 80-х Казарин, неожиданно востребованный, с необходимым в то время ореолом «непризнанного и гонимого советскими властями» и с имиджем «друга и собутыльника Зверева и Ерофеева», под влиянием и под чутким руководством окружавших его энергичных женщин оказался будто у конвейера.

Художник Виктор Казарин (справа) и коллекционер современного искусства Леонид Талочкин

Художник Виктор Казарин (справа) и коллекционер современного искусства Леонид Талочкин

В тот день, в ту единственную нашу с ним встречу, его постоянно теребили: должны приехать иностранцы, они заказали концептуальную картину… бросай ты этот портрет… (речь шла о моём портрете) а ваш портрет он закончит потом… после… вначале для иностранцев… там хорошо платят… они вот-вот будут… ему больше не наливать… кто опять привёз водку?..

Казарин взял холст, положил его на пол между широко расставленными ногами, затем взял малярную кисть и обмакнул её в большое железное ведро, наполненное красной краской. Наклонившись над белым холстом и слегка пошатываясь, он одним движением от края к краю полотна провёл линию и от неё — ещё две небольшие линии, два лучика. Получилась — стрела. В нижнем углу он подписал: В. Казарин.

Он громко произнёс:

— Всё. Отдавай буржуям. Назовём — «Взгляд в будущее».

И довольный своей удачной работой, он протянул руку, в которую тут же вложили стакан…

Одна из работ Виктора Казарина. Более чем в сорока странах мира, в картинных галереях

Одна из работ Виктора Казарина. Более чем в сорока странах мира, в картинных галереях

и в частных коллекциях, хранятся ныне тысячи произведений художника

Беспрерывно наполнялись стаканы и на кухне Венички Ерофеева, во всё время нашего с ним разговора об издании его книги в рамках проекта «А если что и остаётся…».

— У меня нет никаких рукописей, нет никаких произведений, кроме вам известных, — прохрипел Веничка. Дыхание его было нелёгким, марлевая занавесочка на горле его вздувалась и опадала: — Мой роман «Шостакович»… — и он рассказал, наверное в сотый раз, знаменитую на всю Москву горестную историю о том, как не где-нибудь в другом месте, а именно в электричке, по дороге «Москва-Петушки», он потерял рукопись романа: — Снаряжались экспедиции… поиски рукописи вдоль железной дороги… сначала справа — он показал руками, — и слева… от путей… И по дороге из Москвы в Петушки, и по дороге из Петушков в Москву… экспедиция МГУ… и Академии наук… академик Лихачёв приезжал из Петербурга в Москву… на «Стреле»… искали с собаками, меня обнюхивали… нюхали шнурки от ботинок… но собаки сбивались из-за запаха бормотухи… рукопись не нашли, шнурки не вернули… теперь ходить не в чем.

И сидя в кресле-каталке, он заставил жену показать нам ботинки без шнурков…

Не знаю, состоялся ли у моего знакомого тот проект, «А если что и остаётся…», благодаря которому я познакомилась с его предполагаемыми участниками и персонажами — Веничкой Ерофеевым и Виктором Казариным.

Но эта, звучащая помпезно, удачная в качестве эффектного названия, удобная для вывески культурно-исторических проектов лозунговая фраза «А если что и остаётся…» — в смысле, «Рукописи не горят…» — выдернута из контекста и имеет в стихотворении, откуда она взята, смысл прямо противоположный.

Река времён в своем стремленьи Уносит все дела людей И топит в пропасти забвенья Народы, царства и царей. | А если что и остаётся Чрез звуки лиры и трубы, То вечности жерлом пожрётся И общей не уйдёт судьбы. |

Это — последнее стихотворение Гавриила Романовича Державина, написанное им накануне смерти — за день или за два. Он записал этот стих на чёрной аспидной (грифельной) доске, которая обычно служила ему черновиком.

Напротив старика, на стене его кабинета, висела своеобразная картина-таблица «Река времён, или Эмблематическое изображение всемирной истории»: длинная полоса, «карта времён» — истекших пяти тысячелетий. И «в гроб сходя», поэт складывал свои последние строки, глядя именно на эту картину-таблицу.

Журнал «Сын Отечества», опубликовавший прощальное это стихотворение сразу после смерти Державина, предполагал и с уверенностью извещал читающую публику, что это только лишь «первый куплетъ», что «сiи строки» — начало оды «На тленность», за которыми, видимо, должно было следовать продолжение. Однако в ночь с 8-го на 9-е июля 1816 года «легъ онъ въ постелю, въ половинѣ 2-го часа вздохнулъ сильнѣе обыкновеннаго, и съ симъ вздохомъ скончался»…

«Кончина его была тиха, подобно закату яснаго солнца», — сообщил читателям журнал «Сын Отечества».

Ирина Легкодух, сентябрь—ноябрь 2013 года

Примечания автора

1) Наде не повезло, она оказалась чуть ли не последним человеком в России, арестованным по статье 154 «Спекуляция» УК РСФСР от 27.10.1960 г. Имущество её конфисковали, из её квартиры было вывезено 10 грузовиков всякого-разного товара. Когда её выпустили из СИЗО после почти годичного заключения, по всей Москве уже вовсю работали разные бутики и частные магазинчики

2) Вскоре Студенческий театр МГУ с этого намоленного места изгнали, здание отремонтировала РПЦ, выстроили другие декорации. Теперь здесь находится домовый храм св. мученицы Татианы МГУ им. Ломоносова, имеющий статус Патриаршего подворья

3) Аскадёр — от слова аскать (англ. ask): сленговое словечко, означает человека, который просит деньги у прохожих, иногда слово «аскать» употребляют в смысле — собирать деньги, исполняя рок-музыку под акустическую гитару

4) Однажды мы с Серёжей Курёхиным написали на стене танцплощадки Дома Литераторов: «Тише, танцуют писатели»

5) Я не называю имя этого писателя по нескольким соображениям. Во-первых, имя его не так уж и важно для повествования: здесь он, скорее, собирательный образ; во-вторых, хотя этот человек уже и умер, но у него остались родные; а в-третьих, вначале я даже хотела указать его фамилию — для придания пущей достоверности описываемым событиям — и залезла в Инет, чтобы уточнить об этом человеке кое-какие детали, но тут мне встретилось упоминание о том, что он воевал. Честно говоря, мне показалось, что всё его приспособленчество, все его хитрости и подлости искупаются, «бьются» одним лишь этим фактом

6) В Коктебеле много «творческих дач» — Арендтов, Шагинян и др., закрытых для посторонних и, тем паче, для курортников и чужих квартиросъёмщиков

7) Иногда мы с Серёжей Курехиным слегка дополняли эти таблички, и тогда получалось: «Комнаты умирают, но не сдаются»

8) Замечаю, что описывая это, я невольно перехожу на ритмизованную прозу с обилием тире. Несколько истеричной этой манерой я когда-то, в те же времена, однажды и надолго заразилась от творчества одной давней коктебельской обитательницы — профессорской дочери Марины Цветаевой. Видимо, подобный стиль — нечто имманентно присущее Коктебелю и неизбежное при его описании

9) В стихотворении 1911 года «Сон Мелампа» русский поэт-символист Вячеслав Иванов рисует образ двух встречно направленных потоков причинности, своеобразных стрел времени, летящих навстречу друг другу: от прошлого к будущему и, наоборот, из будущего в прошлое. Интересно, что стихотворение это он посвятил именно Волошину

10) Телевизионный фильм «За брызгами алмазных струй», имеющий подзаголовок «из альбома куртуазных маньеристов», был сделан на РТР в начале 1992 года (режиссёр Юрий Гольдин)

11) Предыдущая моя машина была совсем уж неприличной — да и, честно говоря, отвратительная была машина. Купила я её по случаю. В 90-м году, когда уже всё развалилось и когда трудящимся нередко задерживали зарплату или выплачивали её выпускаемой ими же продукцией, рабочим завода «Москвич» их годовую зарплату выдали машинами — думаю, одна машина на бригаду или на несколько человек. Вот тогда-то мы с Витей Цоем, одновременно, купили у рабочих завода одинаковые машины «Москвич-4121». (Хотя продюсер Пригожин уверяет, что эта покупка происходила по договорённости с заводом, но это не так: машины были уже оформлены, так что ездили мы по доверенности). Виктор на своей машине поехал отдыхать в Прибалтику, а я — в Крым. Не знаю, что там случилось у Виктора и что явилось причиной его аварии, но лично у меня по дороге отвалилась рулевая тяга. Где-то в Туле, в ремонтной мастерской, куда отбуксировали мою машину, мне сказали, что-де родилась я в рубашке, поскольку отвалилась эта самая рулевая тяга — не на скорости, а на светофоре…

Эссе Ирины Легкодух — киносценариста, актрисы и общественного деятеля — основано на её воспоминаниях о встречах со многими хорошо ныне известными людьми, такими разными, но неизменно талантливыми и яркими, и на её размышлениях об отечественном постмодеризме (или уже неопостмодернизме?). В оформлении использованы довольно редкие фотографии, в том числе и из личного архива автора, а также картина (слегка, впрочем, деформированная) флорентийского художника-маньериста Алессандро Аллори «Венера и Купидон» (около 1570 года). Современным художникам-«восьмидесятникам» Владимиру Дубосарскому и Александру Виноградову, написавшим картину «Лера-Венера», позировала известный кинорежиссёр Валерия Гай Германика (телесериал «Школа», кинофильм «Все умрут, а я останусь» и др.). Эта картина была использована также и при оформлении публикации.

Валентин Антонов