Готов биться об заклад, что мы с вами подумали сейчас о разных нянях. Та, о которой говорю я, — чуть-чуть постарше. Но ведь так и должно быть, потому что сама она уже стала историей.

Время летит быстро, появляются новые дети и новые няни, но прежние дети до сих пор с удовольствием вспоминают:

Мы рады вас приветствовать, товарищи ребята! Конечно, если дома вы, а не ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела: «Радионяня» сегодня к вам пришла.

«Радионяня», «Радионяня», есть такая передача, «Радионяня», «Радионяня», у неё одна задача: Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, Чтоб всем ребятам, всем трулялятам было веселей!

Первый выпуск «Радионяни» был написан Эдуардом Успенским, а музыкальной заставкой, которая только что прозвучала, мы обязаны Владимиру Шаинскому. И вели тогда передачу «радиоволшебник» Николай Владимирович Литвинов и два Александра — Лившиц («Саша») и Левенбук («Алик»).

Эта троица ворвалась в наши дома дерзко и стремительно, и мы, слегка оторопев, стремительно же их и полюбили. Ну вот сами скажите, можно ли было устоять против такого напора:

… От перемены мест слагаемых Сумма не меняется!

К двадцати прибавить тридцать — Будет ровно пятьдесят. К тридцати прибавить двадцать — Будет тот же результат.

А-ах! — Что? — Что же получается? А-ах! — Что? — Что же получается? От перемены мест слагаемых Сумма не меняется!

От перемены мест слагаемых Сумма не меняется!

Не стану говорить за других, но вот уже тридцать с лишним лет если я в чём-либо и уверен, так это в том, что «от перемены мест слагаемых сумма не меняется». Впрочем, столь удачно найденный мемотехнический приём троица наша нещадно эксплуатировала и в дальнейшем, успешно вбивая в детские головы такую вот правду жизни:

Чтоб записал учитель Пятёрку в твой дневник, Числитель на числитель Сумей умножить вмиг.

И чтоб преподаватель Доволен был тобой, Ты первый знаменатель Помножишь на второй.

В чьём-либо другом исполнении последнее замечание Николая Владимировича — «Да! Друзья мои! Ведь мы совсем забыли: дроби-то ведь можно сократить! Вот мы с вами сейчас этим и займёмся…» — могло бы кое для кого из ребят прозвучать несколько зловеще, но никто даже и не думал возражать, потому что дальше следовало вот что:

Дроби, дроби, дроби бей, Сокращай и не жалей. Дроби, дроби, дроби бей, Сокращай и не жалей!

Если верно сократишь, То пятёрку получИшь. Если верно сократишь, То пятёрку получИшь!

Сокращайте всё подряд: Вам пятёрку поставЯт. Сокращайте всё подряд: Вам пятёрку поставЯт!

Александр Левенбук, «Алик», вспоминал впоследствии:

… Мы обкладывались учебниками, пособиями и старались перевести скучное правило в лаконичную и весёлую форму. Мы делали вид, что мы помогаем учебнику и учителю, а не заменяем их. На самом деле это была наша цель. Заменить учебник. Потому что у нас веселее и короче и можно запомнить, а в учебнике всё изложено значительно труднее. Многие зарубежные страны преподавали язык по «Радионяне». Но в нашей стране в Минобразовании к нам относились достаточно ревностно…

Надо прямо сказать, что ревность Минобразования имела под собой определённые основания, ведь «Радионяня» отнюдь не ограничилась избиением дробей, нет! Нет. Ей также не давали покоя лавры. Чьи лавры? «Гея и Люссака», а также прочих корифеев физики. Однажды Алику и Саше захотелось открыть новый физический закон. И вот им почти одновременно показалось, что «на тело, погружённое в жидкость, действует какая-то сила». Да вот послушайте сами:

Представляя «пластинкослушателям» Лившица и Левенбука, Эдуард Успенский сообщил об «Алике» и «Саше» такие весьма интересные подробности их биографии:

… Родились они оба в Москве в один и тот же день и даже час. И жили всё время на одной и той же улице и даже в одном и том же дворе. С самого детства между ними очень сильно был развит дух соревнования. Если, например, Лившиц болел ангиной, то Левенбук тотчас же заболевал гриппом. Если у Левенбука была скарлатина, то Лившиц в это же время непременно болел корью. Неизвестно, к чему бы привело это соревнование, если бы не пришла пора идти в школу. В школу они поступили в 1943 году — сразу же в первый класс. Учились они, конечно, на одни пятёрки…

Но тут же, правда, Успенский добавляет: «Впрочем, этим сведениям не особенно доверяйте». Хорошо. Мы не будем им особенно доверять. Будем особенно доверять лишь тому, что известно более или менее достоверно. Достоверно же о них известно вот что: однажды сам Александр Лившиц, под довольно-таки сильным нажимом Николая Владимировича Литвинова, перед многими миллионами радиослушателей нехотя признался, что в детстве у него было прозвище — «Саша-малаша, манная каша». А Левенбук Александр, когда очередь дошла до него, был просто вынужден обнародовать и своё детское прозвище — «Левенбук-съел-бамбук». Да, вот ещё что: не вызывает сомнения, что оба они — лет на сорок старше нынешней «прекрасной няни», что оба синхронно получили профессию медика, которую вскоре вместе же и променяли на чёрствый хлеб артистов-эстрадников. Был такой эстрадный дуэт — Лившиц и Левенбук.

А потом была «Радионяня». Оба Александра отнюдь не скрывали своей национальности, но когда руководство Гостелерадио спохватилось, то было уже поздно: чуть раньше на «Радионяню» обратил благосклонное внимание Самый Главный Радиослушатель Советского Союза (представляется, что ещё раньше на «Радионяню» обратили внимание его внуки).

Впрочем, «Радионяня» была всеобщей любимицей. С лёгкой руки Н. В. Литвинова, создатели передачи шутили, что она рассчитана на возраст от 8-ми до 80-ти лет. И когда в конце 70-х годов Александр Лившиц уехал в США, то его в «Радионяне» просто заменили.

Несколько лет пару с Левенбуком составлял в «Радионяне» Лев Шимелов, «Лёва» (был потом мультфильм такой, «Пластилиновая ворона», про одну давнюю историю: «Её мы помним с детства… а, может, и не с детства… а, может, и не помним… но будем вспоминать!..» — так это в мультфильме пели именно Левенбук и Шимелов)…

«Помним — не помним»… Кажется, мы слишком увлеклись воспоминаниями и совсем позабыли о том, что ведущие «Радионяни» направились в ванную — за большими открытиями! Послушайте, что из этого получилось:

Вот уже две тыщи лет с той минуты банной, Как о чём-то Архимед догадался в ванной. Я купаться полюблю, стану знаменитым. Я вас тоже удивлю чем-то неоткрытым.

Можно выйти на балкон, если встать с дивана, Можно выдумать закон, если в доме ванна. Если воду лить и лить, так вода прольётся. Если тело утопить — отвечать придётся.

Я сижу четыре дня, воду проливаю. Всё, что давит на меня, преодолеваю. А закона нет как нет… Капает из крана… Видно, нужен Архимед, а не только ванна!

Да уж, действительно: Архимед без ванны — это всё равно Архимед, разве что без ванны, а вот ванна без Архимеда — это ванна, как говорится, безоговорочная…

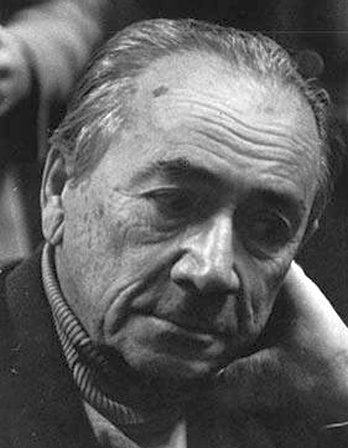

Если Лившиц («Саша») и Левенбук («Алик») пришли в «Радионяню» как бы со стороны, то Николай Владимирович Литвинов, радиоволшебник и всесоюзный сказочник, стоял у самых истоков детского радиовещания. Кажется, он стал работать на радио, когда Алик и Саша ещё и не родились. Ещё в довоенное время актёр Литвинов выходил на сцену московских театров, но своей необычайной известностью среди детворы он был обязан именно радио. Классикой стал радиоспектакль «Золотой ключик, или Приключения Буратино», в котором Н. В. Литвинов озвучил буквально всех персонажей.

Если Лившиц («Саша») и Левенбук («Алик») пришли в «Радионяню» как бы со стороны, то Николай Владимирович Литвинов, радиоволшебник и всесоюзный сказочник, стоял у самых истоков детского радиовещания. Кажется, он стал работать на радио, когда Алик и Саша ещё и не родились. Ещё в довоенное время актёр Литвинов выходил на сцену московских театров, но своей необычайной известностью среди детворы он был обязан именно радио. Классикой стал радиоспектакль «Золотой ключик, или Приключения Буратино», в котором Н. В. Литвинов озвучил буквально всех персонажей.

Это было в 1949 году, а ведь и потом были сотни и тысячи радиопередач, в которых звучал его неповторимый голос. Помню своё детство, помню, как с замиранием сердца слушал этот голос в «Судьбе барабанщика», или в «Старике Хоттабыче», или в «Стойком оловянном солдатике». Да и многие из нас выросли на его голосе, именно на голосе: как выглядит наш «радиоволшебник», мы тогда, конечно же, не знали. Но вот всякий раз, едва заслышав это его фирменное «Здравствуй, дружок!..», мы бросали все дела и, как говорится, «устраивались поудобнее у своих радиоприёмников»…

Короче говоря, «радионяневский» Николай Владимирович был для Алика и Саши (а потом и для Лёвы) безусловным авторитетом. В этом легко убедиться, прослушав следующую сценку из «Радионяни». Вот уж где молодые люди, Алик с Лёвой, не поскупились на восторженные эпитеты по адресу своего старшего товарища!

Чтобы её педагогический труд оказался менее сизифов, «Радионяня» отнюдь не ограничивалась одним лишь весёлым перечислением невесёлых правил математики, физики или русского языка. Практически в каждом выпуске (а может, и просто — в каждом) звучали песни.

Пел и сам «двуликий Янус», пели и «бамбук», и «манная каша-малаша», да и все другие тоже пели. Как выразился потом Лев Шимелов, «в «Радионяне» я вынужден был петь».

Да и впоследствии, выступая иногда на концертной сцене, постаревшие Алик и Лёва напевали на старый-престарый мотив Шаинского:

«Радионяня», «Радионяня», ты немного нашалила. «Радионяня», «Радионяня», что ты тут наговорила? Не обижайтесь, мы ведь хотели просто, без затей, Чтоб всем ребятам, всем трулялятам было веселей!

Помимо Владимира Шаинского, который едва ли нуждается в представлении, много лет музыку для «Радионяни» писал известный композитор-песенник Борис Савельев. Именно в «Радионяне» прозвучали, например, такие его песенки на слова Даниила Хармса, как «Иван Топорышкин», «Врун» или «Весёлый старичок».

Это были два основных автора «Радионяни». Скажем, «А-ах! — Что? — Что же получается?» — это Шаинский, а «Дроби, дроби, дроби бей…» — это Савельев.

Но ведь и не только песнями Шаинского и Савельева баловала наша «Радионяня» своих благодарных слушателей! Вот послушайте, например, такую просто очаровательную песенку, также прозвучавшую однажды в эфире «Радионяни». Текст песни довольно длинный, но сама она, как это ни странно, очень короткая. Убедитесь в этом сами:

Висел замок. Никто не мог открыть замок ключом. На сундуке висел замок железным калачом. А в сундуке с ключом в руке Иван Петров сидел, И много лет на белый свет он в щёлочку глядел.

То в щёлочку, то в дырочку, то в щёлочку, то в дырочку, То в щёлочку, то в дырочку на белый свет глядел.

Но вот подходит к сундуку огромнейший медведь. Иван кричит ему: «Ку-ку! Попробуй отпереть!» Сопел медведь, пыхтел медведь, медведь от пота взмок, Но отпереть не смог медведь, не смог медведь замок.

Медведь сопел, медведь пыхтел и в щёлочку глядел.

То в щёлочку, то в дырочку, то в щёлочку, то в дырочку, То в странное отверстие для маленьких жучков.

Изящным клювом журавель нащупывал секрет, Тянулась эта канитель довольно много лет. Устал и сдался журавель и, подымаясь ввысь, Услышал голос через щель: «Не можешь — не берись.

Не суйся в нашу дырочку, не суйся в нашу щёлочку И в странное отверстие для маленьких жучков!»

Тогда подходит к сундуку сам автор этих строк. И вынув правую рукУ, он щупает замок. И строго в дырку говорит: «Скажи, любезный друг, Каким путём, причём с ключом, забрался ты в сундук?

Неужто через дырочку, неужто через щёлочку И странное отверстие для маленьких жучков?»

И тут ужасно в сундуке Иван захохотал, И приподнялся тот сундук и сам на ноги встал. «Друзья! — сказал Иван. — Друзья, задача нетрудна: У сундука есть только верх, а вовсе нету дна!

А дырочка и щёлочка, а дырочка и щёлочка, И странное отверстие здесь просто ни при чём!»

«И вынув правую рукУ»… РукУ!? Да что ж это такое! РукУ, получИшь, поставЯт… Разве так можно говорить? Нет, нам срочно, сию же минуту, нужна помощь «Радионяни»! Слушаем внимательно её песенку о правильных ударениях в русских словах:

Кто с правилами дружен, тот твёрдо убеждён: ФарфОр нам очень нужен, а фАрфор не нужЁн! Нельзя сказать «алфАвит», а можно — «алфавИт». Кто говорит «алфАвит», неверно говорит!

Не говори «катАлог», а только «каталОг». А «твОрог»? Можно «твОрог», а можно и «творОг». А если в магазин вдруг портфЕли завезли — Только не в «магАзин»: не купишь «портфелИ»!

Когда мы на машине летим во весь опор, То нас везёт не шОфер, а нас везёт шофЁр. ШофЁр — он любит дело, профессию свою, А с шОфером мы сразу влетим в авариЮ!

И пусть теперь не будет секретом для ребят, Что в парке не статУи, а стАтуи стоят. А если вы в театр придёте, например, Вас не пропустят в пАртер — пожалуйте в партЕр!

Ты, школьник, к удареньям внимательнее будь И наши наставленья, мы просим, не забудь. А будешь несерьёзно их ставить, кое-как, То рано или поздно ты попадёшь впросак!

Ну вот… А я-то с детства думал, что портфЕль отличается от пОртфеля как раз тем, что в портфЕле носят докумЕнты, а в пОртфеле — докУменты…

Как-то так само собою сложилось, что «Радионяня» собрала виртуозных исполнителей, талантливых музыкантов и блестящих сценаристов. И получилось то, что получилось: передача на все времена, без малейшего налёта архивной пыли.

Вначале сценарии писал Эдуард Успенский, а затем долгие годы этим занимался Аркадий Хайт. «Гвоздём» программы были, конечно, её «весёлые уроки». И уроки эти не только чему-то там учили, нет! Это были самые настоящие эстрадные интермедии, написанные с юмором и с неподражаемой иронией, исполненные на самом высоком уровне.

Послушайте, например, такой вот «Весёлый урок»:

«Спокойно! Вы среди друзей, вам нечего бояться!» — даже если слово «Харьков» повторяется два десятка раз на протяжении четырёх минут. Дался же им этот Харьков, в самом деле…

Но, разумеется, «весёлые уроки» учили не только тому, как стать хорошими мальчиками и девочками, они учили не только правилам арифметики и грамматики, не только тому, что «если тело утопить — отвечать придётся» и что соваться в дырочку или в щёлочку нужно всё-таки с умом. Они рассказывали о млекопитающих и о баснях, о звуке и о болезнях, они учили танцевать и мыть полы (конечно, не одновременно), они знакомили с навыками ориентирования в лесу и движения в городе. Да многому чему нас ещё учила наша «Радионяня»…

Очень часто её уроки балансировали на стыке разных наук. Вот, например, песенка, объединяющая в себе лингвистику, зоологию и, в известном смысле, психологию:

Порой в словах встречаются ужасные согласные: Они не произносятся, и что писать — неясно вам.

До чего ж сегодня день прелестный, Солнце в небе празднично горит. Освещает местность и окрестность И теплом своим сердца бодрит. Но лежит на пастбище корова, Грустно смотрят карие глаза: Чувствуется, ей пастух суровый «Здравствуйте» сегодня не сказал…

В таких словах согласные всегда вы только пишете, Но чтобы стало ясно вам, вы их сейчас услышите:

До чего ж сегодня день прелесТный, СоЛнце в небе празДнично горит. Освещает месТность и окресТность И теплом своим серДца бодрит. Но лежит на пасТбище корова, ГрусТно смотрят карие глаза: ЧуВствуется, ей пастух суровый «ЗдраВствуйте» сегодня не сказал.

Порой в словах встречаются ужасные согласные: Они не произносятся, и что писать — неясно вам.

Тут правила несложные. Ты хочешь знать, как пишется? — Возьми слова похожие, где тот согласный слышится.

Прошли годы и десятилетия. Мы многое потеряли и кое-что приобрели. В 1991 году ушёл из жизни Борис Савельев, а в начале 2000 года — Аркадий Хайт. Композитор Владимир Шаинский совсем недавно уехал в США, а вот Александр Лившиц никогда уже оттуда не вернётся: в марте 2003 года он скончался в Нью-Йорке.

Николай Владимирович Литвинов, народный артист России, наш великий «радиоволшебник», умер 27 декабря 1987 года. После его смерти «Радионяня» просуществовала по инерции ещё какое-то время, делались попытки возродить её даже и в середине 90-х годов, и относительно недавно, но всё это тщетно: если чудеса повторяются, то какие же это чудеса?

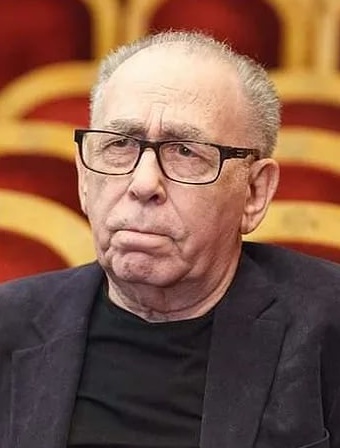

Из всей этой замечательной первой тройки «Радионяни», из этих трёх замечательных «Л», остался один лишь Александр Левенбук, которому в 2008 году исполняется уже — да-да! — уже 75 лет.

Из всей этой замечательной первой тройки «Радионяни», из этих трёх замечательных «Л», остался один лишь Александр Левенбук, которому в 2008 году исполняется уже — да-да! — уже 75 лет.

Когда-то, давным-давно, его и Лившица сокурсниками по медицинскому институту были будущие Аркадий Арканов и Григорий Горин. Дуэт Лившица и Левенбука многое сделал для того, чтобы все мы узнали Евгения Петросяна и Владимира Винокура. Кстати сказать, когда Лев Шимелов, «Лёва», ушёл из «Радионяни» («Аленька, я тебя прошу… Все хорошо, спасибо тебе за все… Не могу! Отпусти!» — «Конечно, Лёва…»), то его в паре с Левенбуком заменил именно Винокур. Наверное, стоит упомянуть и о том, что будущие «радионяни», Александр Лившиц и Александр Левенбук, были теми самыми людьми, в программе у которых впервые вышла на сцену пятнадцатилетняя Алла Пугачёва, с которыми отправилась она на свои первые в жизни гастроли (да ещё и одолжив при этом у жены Левенбука сценическое платье)…

Народный артист России Александр Левенбук, лауреат премии «Легенда радио», которую он получил за «Радионяню», лауреат многих других премий, является теперь художественным руководителем уникального московского театра под названием «Шалом» — еврейского театра, где все спектакли идут на русском языке. Но иногда в этом солидном и весьма уже пожилом человеке нет-нет да и проглянет прежний Алик из нашей «Радионяни»:

… Однажды на фестивале еврейской культуры в Оренбурге я сказал фразу, что «из межнациональных различий надо делать праздники, а не войны». И забыл, что это я сказал. Фразу стали цитировать в еврейских газетах. Я прочитал её как чужую и решил в очередном выступлении сослаться на неё. Начал: «Как сказал один…» и думаю, кто же это сказал? Потом понял, что это я же и сказал, а уже замахнулся, пришлось выкручиваться: «Как сказал один умный человек…»

Легенда радио… «Радионяня» по-прежнему даёт нам свои весёлые уроки.

Вот такая она была, эта легендарная «Радионяня». Наша прекрасная няня.

Здесь вы можете найти архивные записи «Радионяни»

Здесь вы можете найти архивные записи «Радионяни»Вот и всё. «Весёлый урок» окончен…

Валентин Антонов, май 2008 года