Он пришёл в поэзию из революции. Один из самых талантливых «комсомольских поэтов», о себе он написал так: «Я принадлежу к той счастливой части молодёжи, которая делала революцию и которых сделала революция. Поэтому я говорю не о влиянии Октября на моё творчество, а о рождении моего творчества из Октября». Поэт времени не выбирал — это время выбрало его.

Стихотворение «Девушке» было написано Иосифом Уткиным в 1926 году:

Ни глупой радости, Ни грусти многодумной, И песням ласковым, Хорошая, не верь. И в тихой старости, И в молодости шумной Всегда всего сильней Нетерпеливый зверь. Я признаюсь… От совести не скрыться: Сомненьям брошенный, Как раненый, верчусь. Я признаюсь: В нас больше любопытства, Чем настоящих и хороших чувств. |  |

И песни пел, И в пламенные чащи Всегда душевное носил в груди, И быть хотел — Простым и настоящим, Какие будут Только впереди. | Да, впереди… Теперь я между теми, Которые живут и любят Без труда. Должно быть, это — век, Должно быть, это время — Жестокие и нужные года! |

Детство и юность Иосифа Уткина прошли далеко-далеко от Москвы, в Иркутске. Семеро детей простого железнодорожного служащего и без того-то не были избалованы, а когда семью оставил отец, то пришлось совсем худо: «Семья без хлеба. Мать мечется. Надо работать. Где работать? Кому работать? Мне, мальчишке. Где придётся»… И вот когда через Иркутск, вдоль Транссиба, прокатилась волна Гражданской войны и пришло время выбора, то выбора у него фактически и не было: едва ему исполнилось 17 лет, Иосиф Уткин, один из первых иркутских комсомольцев, отправился на Дальний Восток — добивать белых.

Потом была журналистская работа — и первые стихи. «Песня о матери», 1924 год:

Вошёл и сказал:

«Как видишь, я цел,

Взять не сумели

Враги на прицел.

И сердце не взяли,

И сердце со мной!

И снова пришёл я,

Родная, домой.

Свинцовые ночи

Не ждут впереди!»

И орден

Пылал у него на груди.

А очи — как дым!

А сердце — как дым!

Так радостно жизнь уберечь

молодым!

|

И больно сказала

Седая мать:

«Мой милый,

Устала я плакать и ждать.

Я знаю, как много

Страданий в бою.

Но больше боялась

За совесть твою.

Скажи:

Человеком

На фронте ты был?..»

И глухо сказал он:

«Семнадцать убил…»

И годы — как дым,

И радость — как дым,

Так горестно жизнь потерять

молодым!..

| И больше никто Говорить не мог. И молча солдат Ступил за порог, А сзади, как водная Муть глубока, Глазами старухи Смотрела тоска. Он шел к горизонту, Тоска — впереди, И орден… Дрожал у него на груди. Ах, бедная мать! Ах, добрая мать! Кого нам любить? Кого проклинать? |

В том же 1924 году молодого комсомольского поэта и журналиста направили на учёбу в Москву. Новые знакомства, громкие имена, жаркие споры… Стремительно ворвавшись в московскую поэтическую жизнь второй половины 20-х годов, Иосиф Уткин быстро стал известен. Выходит первая, а затем и вторая книжка его стихов. Нарком просвещения Анатолий Луначарский, человек сам по себе неординарный, откликнулся на них весьма положительной рецензией:

Уткину присущ чрезвычайно мягкий гуманизм, полный любовного отношения к людям. Эта любовь не сентиментальна. Она горяча и убедительна. Она совершенно легко сочетается с мужеством революционера и порою даже с необходимой для революционера жестокостью… Но там, где обе эти ноты — сознание революционного долга, заключающегося в служении перестройке на высших началах всей человеческой жизни, и сердечная нежность — соединяются в один аккорд, получается особенно очаровательная музыка. Она и слышится в строфах Уткина

Луначарский верно подметил тут особенность многих стихов Иосифа Уткина, очень для него характерную: сочетание «чрезвычайно мягкого гуманизма» — и «мужества революционера», «сердечной нежности» — и «сознания революционного долга». Поэту Иосифу Уткину досталось жестокое время, и он никогда не прятался за спинами других.

Если я не вернусь, дорогая, Нежным письмам твоим не внемля, Не подумай, что это — другая. Это значит… сырая земля. Это значит, дубы-нелюдимы Надо мною грустят в тишине, А такую разлуку с любимой Ты простишь вместе с родиной мне. | Только вам я всем сердцем и внемлю. Только вами и счастлив я был: Лишь тебя и родимую землю Я всем сердцем, ты знаешь, любил. И доколе дубы-нелюдимы Надо мной не склонятся, дремля, Только ты мне и будешь любимой, Только ты да родная земля! |

В период учёбы в институте, во второй половине 20-х годов, и происходило формирование Уткина как поэта со своим собственным голосом в литературе. Для русской поэзии те годы были годами поиска новых форм и новых тем. Только-только ушёл из жизни Сергей Есенин, стремительно восходила на поэтический небосклон звезда Владимира Маяковского.

«Комсомольские поэты» 20-х годов… Михаил Светлов, Иосиф Уткин, Александр Жаров, Александр Безыменский, Михаил Голодный, Борис Корнилов… Это потом уже кто-то из них заматереет, а кто-то — погибнет. По-разному сложатся их судьбы, и совсем неодинаковым окажется их вклад в литературу. А тогда всем им было около 25-ти, все они были молоды, влюбчивы и талантливы — каждый по-своему.

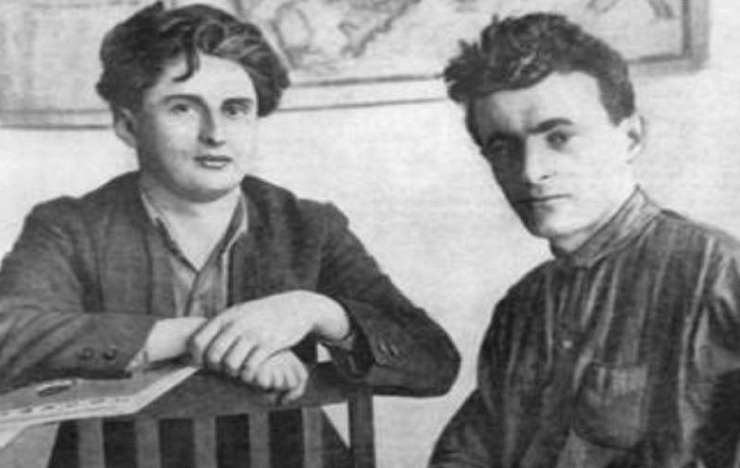

Иосиф Уткин и Михаил Светлов

Иосиф Уткин и Михаил Светлов

В январе 1928 года группу молодых поэтов, среди которых был и Иосиф Уткин, направили в двухмесячную поездку за границу. Они своими глазами увидели Чехословакию, Австрию, Италию, Францию и десять дней провели в Сорренто, у Горького. Беседовали, читали стихи, спорили. Горький в те дни написал Сергееву-Ценскому: «Сейчас у меня живут три поэта: Уткин, Жаров, Безыменский. Талантливы. Особенно — первый. Этот — далеко пойдёт»…

На столе — бутылка водки, Под столом — разбитый штоф. Пью и плачу я… ах, вот как Обернулась ты, любовь! Я — и душу, я — и тело… Я и водку начал пить… Для меня ты не хотела Юбки новой позабыть. Ах, всё чаще, чаще, чаще Вижу я твоё манто. Проезжает моё счастье В лакированном авто. | Юбка, шляпка дорогая, Сумка с модным ремешком… Наплевать… Любовь, я знаю, Ходит под руку пешком. Он не знает, он не спросит, Любишь ты или шалишь. Поиграет он и бросит, И укатит в свой Париж. Побледнеют твои губы, Ручка высохнет твоя… Кто тебя тогда полюбит, Парижаночка моя? |

Кто такая — не она ли Ходит в кофте голубой?.. На каком-нибудь канале, Может, свидимся с тобой? | |

С годами в творчестве Иосифа Уткина всё более и более проступала та сама «сердечная нежность» и тот самый «чрезвычайно мягкий гуманизм, полный любовного отношения к людям», которые уже по первым его стихам подметил Луначарский. Постепенно выяснялось, что даже, казалось бы, сугубо публицистические темы Уткин предпочитает отражать вовсе не барабанным боем, а какой-то только ему свойственной «очаровательной музыкой» (тоже определение Луначарского). Маяковский, хорошо знавший Иосифа Уткина и прекрасно ведь понимавший его талант, в духе того времени нередко высмеивал неуместный в революции лиризм его стихов — то, что тогда клеймили как пошлость и мещанство:

О бард,

сгитарьте тарарайра нам!

Не вам

строчить

агитки хламовые!

И бард поёт,

для сходства с Байроном

на русский

на язык

прихрамывая.

Не исключено, впрочем, что подобные выпады Маяковского по поводу стихов Иосифа Уткина объяснялись, главным образом, тем, что он, по словам Евтушенко, просто-напросто ревновал, «по-детски завидуя его успеху у женщин, его роскошной игре на биллиарде (хотя сам был тоже очень сильным игроком)».

«Сегодня не личное — главное, // А сводки рабочего дня…». Эти строки из популярной в 70-е годы песни, вызывавшие тогда лишь некую ностальгию по героическим незастойным временам, на стыке очень героических 20-х и 30-х годов многими воспринимались буквально. Да вот и Маяковский писал (в стихотворении «О дряни», от имени висящего на стене портрета Маркса):

… Скорее головы канарейкам сверните — чтоб коммунизм канарейками не был побит!

Одной из таких «канареек» стал Иосиф Уткин. Весной 1929 года журнал «Молодая гвардия» в аналитической статье под названием «Иосиф Уткин как поэт мелкой буржуазии» заклеймил его как «мещанина». Это было уже серьёзно. За это ещё не сажали, но уже травили…

Мне всегда зимою снится — Этот сон я берегу — Серебристая синица Звонко плачет на снегу. А подвыпивший прохожий Метит камнем в певчий цвет. Правда? как это похоже На твою судьбу, поэт!.. | В мае нежность постучится, Грея крыши, плавя снег, И влюбился под синицу Тот же самый человек! В день, когда борьба воскреснет, Он согреет гнев и пыл Боевой, походной песней — Той, что я ему сложил!.. |

Ты, поэт, борьбой измучен? Брось, Борьба во всём права! Гнев и нежность нас научат Уважать твои слова… | |

Самое начало 30-х годов словно бы выпало из творчества Иосифа Уткина. Лишь к середине десятилетия к нему в полной мере возвращается его неповторимый поэтический голос: прежде всего он лирик — даже если пишет на злобу дня. Никакой манерности, вычурности, никаких диковинных форм — классическая простота, предельная искренность, любовь, нежность и боль.

На вокзале хмуро… сыро… Подойти сейчас к кассиру И сказать без всякой фальши: «Дайте мне билет подальше. Понимаете… мне худо…» | А кассир: «Билет?.. Докуда? До какого то есть места?» — «Неизвестно!» — «Не-из-вест-но? А в каком, простите, классе?» |

Пригибаюсь к самой кассе: «Хоть на крыше, хоть в вагоне!.. Пусть в огонь! Но только пусть Этот поезд не догонит Ни моя любовь, Ни грусть…» | |

Вспоминая о своих встречах с Иосифом Уткиным, известный советский художник-график Борис Ефимов так описывал его внешность:

Иосиф Уткин… Ему больше к лицу была бы другая, не такая безобидная фамилия. Например, Орлов или Ястребов. На худой конец, Дроздов или Соколов. Он был статным, стройным, с горделивой осанкой, с волнистой копной непокорных волос, что называется, «красавец-мужчина». Под стать внешности были и его стихи — красивые, звонкие…

Знаете, это очень нелегкое дело — выбирать, какое бы ещё стихотворение Иосифа Уткина здесь процитировать: приходится с огромнейшим сожалением «жертвовать» то одним, то другим, то третьим, потому что, увы, ограниченный объем статьи не позволяет мне показать и одно стихотворение, и другое, и третье…

Стихотворение «Ветер» датировано 1939 годом:

Одинокий, затравленный зверь, — Как и я, вероятно, небритый, — Он стучится то в окна, то в дверь, Умоляя людей: «Отвори-и-те…» Но семейные наглухо спят. Только я, не скрывая зевоты, Вылезаю к товарищу в сад, Открываю окно: «Ну, чего ты?..» Что поделаешь… ветру под стать, У семейных считаясь уродом, Не могу, понимаете, спать, Если рядом страдает природа!..

Характерной особенностью стихов Иосифа Уткина является их напевность. Фактически, почти все его стихи представляют собой готовые песенные тексты и легко ложатся на музыку. И, видимо, недаром многие его стихотворения имеют в своём названии слово «песня»: «Песня о матери», «Народная песня», «Песня о песни», просто «Песня», «Песенка» и так далее. Да и сам Иосиф Уткин любил музицировать, любил петь — под гитару. Вот кусочек из стихотворения «Гитара» (1926 год):

[…] В смертельные покосы Я нежил, строг и юн, Серебряную косу Волнующихся струн. Сквозь боевые бури Пронёс я за собой И женскую фигуру Гитары дорогой! […]

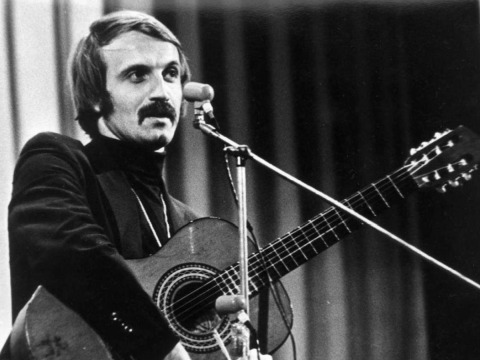

В довоенные годы слово «бард» вовсе не имело того смысла, которое мы вкладываем в него теперь. Тем более поразительно, что в приведённой выше эпиграмме Маяковский называет Иосифа Уткина именно «бардом». И по какому-то удивительному совпадению в качестве текста для своей самой-самой первой песни, написанной в конце 1962 года, Сергей Никитин выбрал именно стихотворение Иосифа Уткина. Стихотворение называется «В дороге»:

Ночь, и снег, и путь далёк; На снегу покатом Только тлеет уголёк Одинокой хаты. Облака луну таят, Звёзды светят скупо, Сосны зимние стоят, Как бойцы в тулупах. | Командир усталый спит, Не спешит савраска, Под полозьями скрипит Русской жизни сказка. … Поглядишь по сторонам — Только снег да лыжни. Но такая сказка нам Всей дороже жизни! |

Послушаем в авторском исполнении эту первую песенку Сергея Никитина:

Сергей Никитин, «Ночь и снег, и путь далёк…»

Сергей Никитин, «Ночь и снег, и путь далёк…»В репертуаре Сергея Никитина есть и другие песни на стихи Иосифа Уткина. Например, текст популярной «бардовской» песни, известной под названием «Любовь моя, Снегурочка», — это стихотворение Иосифа Уткина «Снегурочка», написанное им незадолго до войны:

Любовь моя, снегурочка, Не стоит горевать! Ну, что ты плачешь, дурочка, Что надо умирать? Умри, умри не жалуясь… Играя и шутя, Тебя лепило, балуясь, Такое же дитя. | Лепило и не думало, Что не весёлый смех — Живую душу вдунуло Оно в холодный снег! И что, когда откружится Безумный этот вихрь, Останется лишь лужица От радостей твоих… |

Песня «Любовь моя, снегурочка» звучит в исполнении Сергея Никитина:

Между прочим, к этому же стихотворению Иосифа Уткина обратился и другой современный «бард» — Александр Суханов. Послушайте «Снегурочку» в его исполнении:

Александр Суханов, «Любовь моя, Снегурочка»

Александр Суханов, «Любовь моя, Снегурочка»Но наиболее известная песня Александра Суханова на стихи Иосифа Уткина — это, конечно же, «Уезжаю в Ленинград». Стихотворение называется «Типичный случай», оно было написано Иосифом Уткиным в середине 30-х годов:

Двое тихо говорили, Расставались и корили: «Ты такая…» «Ты такой!..» «Ты плохая…» «Ты плохой!..» «Уезжаю в Ленинград… Как я рада!» «Как я рад!!!» | Дело было на вокзале, Дело было этим летом, Всё решили. Всё сказали. Были куплены билеты. Паровоз, в дыму по пояс, Бил копытом на пути: Голубой курьерский поезд Вот-вот думал отойти. |

«Уезжаю в Ленинград… Как я рада!» «Как я рад!!!»

Но когда чудак в фуражке

Поднял маленький флажок,

Паровоз пустил барашки,

Семафор огонь зажёг…

Но когда…

Двенадцать двадцать.

Бьёт звонок. Один, другой.

Надо было расставаться…

| «До-ро-гая!..» «До-ро-гой…» «Я такая!» «Я такой!» «Я плохая!» «Я плохой!» «Я не еду в Ленинград… Как я рада!» «Как я рад!!!» |

Слушаем песню, в основу которой положено стихотворение «Типичный случай». Исполняет Александр Суханов:

Интересно, что, работая над этим стихотворением, Иосиф Уткин настойчиво пытался ввести в него своё собственное отношение к подсмотренной им сценке на вокзале, провести какие-то параллели со своими собственными переживаниями. Один из вариантов окончания выглядел таким образом:

Я стоял, как пень на взморье… В этом лепете двоих Я узнал и смех, и горе Мук своих И мук твоих…

Но ни этот, ни другие варианты («Ведь глупы? А как похожи — Господи — на остальных!») по каким-то причинам не удовлетворили поэта и были им отброшены. Стихотворение было опубликовано без авторских комментариев, если не считать комментарием само его название — «Типичный случай»…

Из уже упомянутых воспоминаний Бориса Ефимова:

В предвоенные годы Уткин продолжал вращаться в «высшем свете» столицы с утвердившейся репутацией покорителя женских сердец. Казалось, он войдёт в историю литературы этаким не очень серьёзным, временно модным поэтом, о которых с такой иронией писал Маяковский. Но грянувшая вскоре Великая Отечественная война стала суровой и беспристрастной проверкой людей, их подлинной сущности. Уткин успешно выдержал это испытание…

Практически с самого начала войны Иосиф Уткин стал фронтовым журналистом — и фронтовым поэтом. Многие из его страстных стихов той поры написаны непосредственно на передовой, в блиндажах и окопах. Никогда ещё не писал он так много стихов, как в военные годы. И это вовсе не было какой-то особой публицистической поэзией, нет! В его военных стихотворениях мы видим ту же искренность, ту же простоту формы и ту же напевность, которые и составляют поэтический стиль Иосифа Уткина. Ибо, как писал сам поэт, «лирика есть не жанр, как у нас наивно привыкли думать, а натура художника».

Это были стихи о людях на войне, стихи о бесстрашии, о верности и о родной земле. Его военные стихи помогали бойцам выжить и победить, их знали, их читали в перерывах между боями, их пели… Стихотворение «Затишье» (1943 год):

Над землянкой в синей бездне И покой, и тишина. Орденами всех созвездий Ночь бойца награждена. Голосок на левом фланге: То ли девушка поёт, То ли лермонтовский ангел Продолжает свой полёт. | Вслед за песней выстрел треснет — Звук оборванной струны. Это выстрелят по песне С той, с немецкой стороны. Голосок на левом фланге Оборвётся, смолкнет вдруг… Будто лермонтовский ангел Душу выронит из рук… |

В сентябре 1941 года, во время боёв под Ельней, осколком мины Иосифу Уткину оторвало четыре пальца на правой руке. Можно было забыть об игре на гитаре и о том, чтобы писать самому. Но Иосиф Уткин словно бы не заметил своего увечья: даже в полевом госпитале он продолжал писать стихи — теперь уже диктуя их. Его не пускали на фронт, а он туда рвался: «Я категорически отметаю разговор насчёт невозможности, по соображениям физического порядка, моего пребывания на фронте. Я хочу. Я могу»…

Он добился того, чтобы ему разрешили снова бывать на фронте. И снова и снова писал он свои удивительные стихи о людях на войне.

Лампы неуверенное пламя. Непогодь играет на трубе. Ласковыми, нежными руками Память прикасается к тебе. К изголовью тихому постели Сердце направляет свой полёт. Фронтовая музыка метели О тебе мне, милая, поёт. Ничего любовь не позабыла, Прежнему по-прежнему верна: Ранила её, но не убила И не искалечила война. | Помню всё: и голос твой, и руки, Каждый звук минувших помню дней! В мягком свете грусти и разлуки Прошлое дороже и видней. За войну мы только стали ближе, Ласковей. Прямей. И оттого Сквозь метель войны, мой друг, я вижу Встречи нашей нежной торжество. Оттого и лампы этой пламя Для меня так ласково горит, И метель знакомыми словами О любви так нежно говорит… |

Это стихотворение было опубликовано 19 мая 1944 года. Через неделю, 27 мая, Иосифу Уткину исполнился 41 год. Через полгода, 13 ноября, самолёт, на котором он возвращался в Москву, потерпел катастрофу и разбился. Последней книжкой, что держал в руках погибший поэт, был томик Лермонтова…

Иосиф Уткин похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Валентин Антонов, май 2009 года